翻译研究资料汇总

- 格式:doc

- 大小:398.00 KB

- 文档页数:25

翻译硕士考研各科参考资料(通用)2018翻译硕士考研各科参考资料(通用)暑期对于考研备考的重要性相信大家心里都非常清楚,以下是店铺搜索整理的关于2018翻译硕士考研各科参考资料(通用),供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们店铺!一、翻译硕士英语1、词汇:词汇是英语学习基础中的基础,重点中的重点,词汇复习的要点在于掌握正确的记忆方法和不断地重复。

大家可以选择比较权威的词汇书,按list反复背单词,几遍下来,想忘记都难。

除了词汇书,大家可以在备考时下载一些背单词的APP,专八、雅思、GRE难度的单词反复刷,还可以定期在APP上检测自己背单词的效果。

2、语法:语法始终是英语专业学生无法回避的一个话题,虽然没有直接考查语法的考试科目,但是语法的知识渗透在各个题型中,甚至成了决定分数的关键。

不过大家没有必要花大量的时间去背语法书。

我们在了解了基础的语法之后,还要靠做题和阅读以及翻译的量来巩固学习效果。

3、阅读:阅读是英语能力的重要体现,提高阅读成绩没有别的好办法,除了阅读还是阅读,练练练,有了足够的输入量才能全面提升你的阅读能力,推荐《英语专业8级标准阅读100篇》。

除此之外还要精读泛读相结合,比如《经济学人》,《英语文摘》之类的杂志都是不错的选择。

切忌只做题不精读。

4、作文:应试作文虽然可以在短期内通过模板快速提高,但对于有志报考英语专业的同学来说,如何写出让老师满意的非模板作文才是考试拿高分的关键。

作文方面推荐《英语专业八级经典范文200篇》,这本书中的作文都是外国人编写的,用词准确,用句地道,同学们可以每天精读一篇,把自己写不出来的句子或者表达不错的句子摘抄下来,同时练习仿写,长此以往不但可以积累不少地道的词汇表达,在遣词造句方面也会有一定的提升,慢慢就能够写出自己的句子,而不是模板句。

切记不要只拿中国人写的作文书背背背呀~二、翻译基础翻译基础这科也是影响考生能否录取的关键科目,大体来看,翻译基础的难度类似于全国翻译资格等级考试三级笔译或二级笔译的难度,同学们可以选择全国翻译资格等级考试三级笔译或二级笔译的教材来备考、练习。

Chapter1Translation can refer to the general subject field,the product or the process.The process of translation between two different written languages involves the translator changing an original written text in the original verbal language into a written text in a different verbal language.Three categories of translation by the Russian-American structuralist Roman Jakobson1intralingual translation语内翻译:Rewording,an interpretation of verbal signs by means of other signs of the same language;2interlingual translation语际翻译:Translation proper*,an interpretation of verbal signs by means of some other language;3intersemiotic translation语符翻译transmutation,an interpretation of verbal signs by means of signs of non-verbal sign systems.History of the discipline1,From late eighteenth century to the1960s:part of language learning methodology Translation workshop,comparative literature,contrastive analysis2,James S Holmes“the name and nature of translation studies”(founding statement for the field)3,1970:Reiss:text typeReiss and Vermeer:text purpose(the skopos theory)Halliday:discourse analysis and systemic functional grammar4,1980The manipulation school:descriptive approach,polysystem5,1990Sherry Simon:Gender researchElse Vieira:Brazilian cannibalist schoolTejaswini Niranjana:Postcolonial translation theoryLawrence Venuti:cultural-studies-oriented analysisHolmes’s map of translation studiesThe objectives of the pure areas of research:1,descriptive translation theory:the description of the phenomena of translation2,translation theory:the establishment of general principles to explain and predict such phenomenaPure:theoretical and descriptiveDTS:descriptive translation studies1,product-oriented DTS:existing translations,text(diachronic or synchronic)2,function-oriented DTS:the function of translations in the recipient sociocultural situation (socio-translation studies or cultural-studies-oriented translation)3,process-oriented DTS:the psychology of translation(later think-aloud protocols)Relation between Theoretical and descriptiveThe results of DTS research can be fed into the theoretical branch to evolve either a general theory of translation or,more likely,partial theories of translation.Partial theories1,Medium-restricted theories:translation by machine and humans2,Area-restricted theories:3,Rank-restricted theories:the level of word,sentence or text4,Text-type restricted theories:discourse types or genres5,Time-restricted theories:6,Problem-restricted theories:Applied branch of Holmes’s framework:translator training,translation aids and translation criticism.Translation policy:the translation scholar advising on the place of translation in societyChapter2translation theory before the twentieth centuryLiteral vs.free debateCicero(first century BCE):I did not hold it necessary to render word for word,but I preserved the general style and force of the language.Horace:producing an aesthetically pleasing and creative text in the TL.St Jerome:I render not word for word,but sense for sense.Martin Luther:1,non-literal or non-accepted translation came to be seen and used as a weapon against the Church.2,his infusion of the Bible with the language of ordinary people and his consideration of translation in terms focusing on the TL and the TT reader were crucial.“Louis Kelly:Fidelity: to both the words and the perceived senseSpirit:1, creative energy or inspiration of a text or language, proper to literature; 2, the Holy Spirit.Truth: content17 century:Early attempts at systematic translation theoryCowley: imitationCounter the inevitable loss of beauty in translation by using our wit or invention to create new beauty;he has ‘taken, left out and added what I please’John Dryden reduces all translation to three categories: the triadic model(约翰 德莱顿的三分法:“直译”、意译”与“仿译”) 1, metaphrase: word for word translation2, paraphrase : sense for sense translation3, imitation : forsake both words and senseEtienne Dolet: a French humanist, burned at the stake for his addition to his translation of one of Plato’s dialogues.Five principles:① The translator must perfectly understand the sense and material of the original author,although he should feel free to clarify obscurities.②The translator should have a perfect knowledge of both SL and TL , so as not to lessen the majesty of the language.③The translator should avoid word-for-word renderings.④The translator should avoid Latinate and unusual forma .⑤The translator should assemble and liaise words eloquently to avoid clumsiness.Alexander Fraser TytlerTL-reader-oriented definition of a good translation: That, in which the merit of the original work is so completely transfused into another language, as to be as distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of the country to which that language belongs, as it is by those who speak the language of the original work.Three general rules:I. That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work.II. That the style and manner of writing should be of t he same character with that of the original.III. That the Translation should have all the ease of original composition.—— A. F. Tytler: Essay on the Principles of TranslationTytler ranks his three laws in order of comparative importance:Ease of composition would be sacrificed if necessary for manner,and a departure would be made from manner in the interests of sense.Friedrich Schleiermacher:the founder of modern Protestant theology and of modern hermeneuticsHermeneutics:a Romantic approach to interpretation based not on absolute truth but on the individual’s inner feeling and understanding.2types of translators:1,Dolmetscher:who translates commercial texts;2,Ubersetzer:who works on scholarly and artistic texts.2translation methods:1,translator leaves the reader in peace,as much as possible,and moves the author towards him. Alienating method2,translator leaves the writer alone,as much as possible,and moves the reader towards the writer. Naturalizing methodThe status of the ST and the form of the TLFrancis Newman:emphasize the foreignness of the workMatthew Arnold:a transparent translation method(led to the devaluation of translation and marginalization of translation)Chapter3Equivalence and equivalent effectRoman Jakobson:the nature of linguistic meaningSaussure:the signifier(能指)the spoken and written signalThe signified(所指)the concept signifiedThe signifier and signified form the linguistic sign,but that sign is arbitrary or unmotivated.1,There is ordinarily no full equivalence between code-units.Interlingual translation involves substituting messages in one language not for separate code-units but for entire messages in some other language.2,for the message to be equivalent in ST and TT,the code-unit will be different since they belong to two different sign systems which partition reality differently.3,the problem of meaning and equivalence thus focuses on differences in the structure and terminology of languages rather than on any inability of one language to render a message that has been written in another verbal language.4,cross-linguistic differences center around obligatory grammatical and lexical forms.They occur at the level of gender,aspect and semantic fields.Eugene Nida1,an orthographic word has a fixed meaning and towards a functional definition of meaning in which a word acquires meaning through its context and can produce varying responses accordingto culture.2,meaning is broke down into a,linguistic meaning,b,referential meaning(the denotative ‘dictionary’meaning指称,字面)and c,emotive meaning(connotative隐含).3,techniques to determine the meaning of different linguistic itemsA,analyze the structure of wordsB,differentiate similar words in relaxed lexical fields3techniques to determine the meaning of different linguistic items1,Hierarchical structuring,differentiates series of words according to their level,2,Techniques of componential analysis(成分分析法)identify and discriminate specific features of a range of related words.3,Semantic structure analysis:Discriminate the sense of a complex semantic termChomsky:Generative-transformational model:analyze sentences into a series of related levels governed by rules.3features1,phrase-structure rules短语结构规则generate an underlying or deep structure which is2,transformed by transformational rules转换规则relating one underlying structure to another, to produce3,a final surface structure,which itself is subject to形态音位规则phonological and morphemic rules.The most basic of such structures are kernel sentences,which are simple,active,declarative sentences that require the minimum of transformation.Three-stage system of translationAnalysis:the surface structure of the ST is analyzed into the basic elements of the deep structure Transfer:these are transferred in the translation processRestructuring:these are transferred in the translation process and then restructured semantically and stylistically into the surface structure of the TT.Back-transformation回归转换(Kernels are to be obtained from the ST structure by a reductive process)Four types of functional class:events,objects,abstracts and relationals.Kernels are the level at which the message is transferred into the receptor language before being transformed into the surface structure in three stages:literal transfer,minimal transfer最小单位转换and literary transfer.Formal equivalence:focuses attention on the message itself,in both form and content,the message in the receptor language should match as closely as possible the different elements in the source language.Gloss translations释译Dynamic equivalence is based on what Nida calls the principle of equivalent effect,where the relationship between receptor and message should be substantially the same as that which existed between the original receptors and the message.Four basic requirements of a translation1,making sense2,conveying the spirit and manner of the original3,having a natural and easy form of expression4,producing a similar response.NewmarkCommunicative translation attempts to produce on its reader an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original.Semantic translation attempts to render,as closely as the semantic and syntactic structures of the second language allow,the exact contextual meaning of the original.Literal translation is held to be the best approach in both communicative translation and semantic translation.One of the difficulties encountered by translation studies in systematically following up advances in theory may indeed be partly attributable to the overabundance of terminology.Werner KollerCorrespondence:contrastive linguistics,compares two language systems and describes contrastively differences and similarities.Saussure’s langue(competence in foreign language) Equivalence:equivalent items in specific ST-TT pairs and contexts.Saussure’s parole (competence in translation)Five types of equivalenceDenotative equivalenceConnotative equivalenceText-normative equivalencePragmatic equivalence(communicative equivalence)Formal equivalence(expressive equivalence,the form and aesthetics of the text)A checklist for translationally relevant text analysis:Language functionContent characteristicsLanguage-stylistic characteristicsFormal-aesthetic characteristicsPragmatic characteristicsTertium comparationi in the comparison of an ST and a TTChapter5functional theories of translationKatharina Reiss:Text TypeBuilds on the concept of equivalence but views the text,rather than the word or sentence as the level at which communication is achieved and at which equivalence must be sought.Four-way categorization of the functions of language(Karl Buhler,three)1,plain communication of facts,transmit information and content,informative text2,creative composition,expressive text3,inducing behavioral responses,operative text4,audiomedial text,supplement the other three functions with visual images,music,etc.Different translation methods for different texts1,transmit the full referentical or conceptual content of the ST in plain prose without redundancy and with the use of explicitation when required.2,transmit the aesthetic and artistic form of the ST,using the identifying method,with the translator adopting the standpoint of the ST author.3,produce the desired response in the TT receiver,employing the adaptive method,creating an equivalent effect among TT readers.4,supplementing written words with visual images and music.Intralinguistic and extralinguistic instruction criteria1,intralinguistic criteria:semantic,lexical,grammatical and stylistic features2,extralinguistic criteria:situation,subject field,time,place,receiver,sender and affective implications(humor,irony,emotion,etc.)Holz-Manttari:Translational actionTakes up concepts from communication theory and action theoryTranslation action views translation as purpose-driven,outcome oriented human interaction and focuses on the process of translation as message-transmitter compounds involving intercultural transfer.Interlingual translation is described as translational action from a source text and as a communicative process involving a series of roles and players.The initiatorThe commissionerThe ST producerThe TT producerThe TT userThe TT receiverContent,structured by what are called tectonics,is divided into a)factual information and b) overall communicative strategy.Form,structured by texture,is divided into a)terminology and b)cohesive elements.Value:place of translation,at least the professional non-literary translation within its sociocultural context,including the interplay between the translator and the initiating institution.Vermeer:Skopos theorySkopos theory focuses above all on the purpose of the translation,which determines the translation methods and strategies that are to be employed in order to produce a functionally adequate result(TT,translatum).Basic rules of the theory:1,a translatum is determined by its skopos;2,a TT is an offer of information in a target culture and TL concerning an offer of information in a source culture and SL.3,a TT does not initiate an offer of information in a clearly reversible way4a TT must be internally coherent5a TT must be coherent with the ST6the five rules above stand in hierarchical order,with the skopos rule predominating.The coherence rule,internally coherent,the TT must be interpretable as coherent with the TT receiver’s situation.The fidelity rule,coherent with the ST,there must be coherence between the translatum and the ST.1,the ST information received by the translator;2,the interpretation the translator makes of this information;3,the information that is encoded for the TT receivers.Intratextual coherence intertextual coherenceAdequacy comes to override equivalence as the measure of the translational action. Adequacy:the relations between ST and TT as a consequence of observing a skopos during the translation process.In other words,if the TT fulfills the skopos outlined by the commission,it is functionally and communicatively adequate.Criticisms:1,valid for non-literary texts2,Reiss’s text type approach and Vermeer’s skopos theory are considering different functional phenomena3,insufficient attention to the linguistic nature of the ST nor to the reproduction of microlevel features in the TT.Christiane Nord:translation-oriented text analysisExamine text organization at or above sentence level.2basic types of translation product:1,documentary translation:serves as a document of a source culture communication between the author and the ST recipient.2,instrumental translation:the TT receiver read the TT as though it were an ST written in their own language.Aim:provide a model of ST analysis which is applicable to all text types and translation situations.Three aspects of functionalist approaches that are particularly useful in translator training1,the importance of the translation commission(translation brief)2,the role of ST analysis3,the functional hierarchy of translation problems.1,compare ST and TT profiles defined in the commission to see where the two texts may diverge Translation brief should include:The intended text functions;The addressees(sender and recipient)The time and place of text receptionThe medium(speech and writing)The motive(why the ST was written and why it is being translated)2,intratextual factors for the ST analysisSubject matterContent:including connotation and cohesionPresuppositions:real-world factors of the communicative situation presumed to be known to the participants;Composition:microstructure and macrostructure;Non-verbal elements:illustrations,italics,etc.;Lexic:including dialect,register and specific terminology;Sentence structure;Suprasegemtal features:stress,rhythm and stylistic punctuationIt does not matter which text-linguistic model is used3,the intended function of the translation should be decided(documentary or instrumental) Those functional elements that will need to be adapted to the TT addressee’s situation have to be determinedThe translation type decides the translation style(source-culture or target culture oriented)The problems of the text can then be tackled at a lower linguistic levelChapter6discourse and register analysis approachesText analysis:concentrate on describing the way in which texts are organized(sentence structure,cohesion,etc.)Discourse analysis looks at the way language communicates meaning and social and power relations.Halliday’s model of discourse analysis,based on systemic functional grammarStudy of language as communication,seeing meaning in the writer’s linguistic choices and systematically relating these choices to a wider sociocultural framework.Relation of genre and register to languageGenre:the conventional text type that is associated with a specific communicative function Variables of Register:1,field:what is being written about,e.g.a delivery2,tenor:who is communicating and to whom,e.g.a sales representative to a customer3,mode:the form of communication,e.g.written.Each is associated with a strand of meaning:Metafunctions:概念功能(ideational function)、人际功能(interpersonal function)和语篇功能(textual function)Realized by the lexicogrammar:the choices of wording and syntactic structureField--ideational meaning—transitivity patternsTenor—interpersonal meaning—patterns of modalityMode—textual meaning—thematic and information structures and cohesion及物性系统(transitivity)情态系统(modality)、主位结构(theme structure)和信息结构(information structure)。

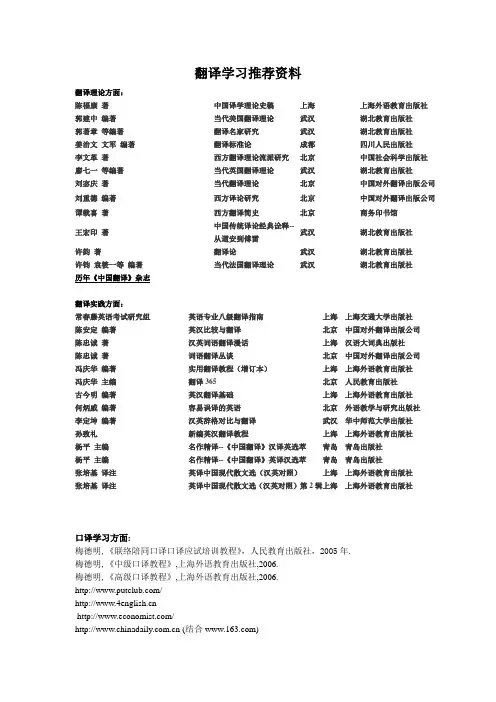

翻译学习推荐资料翻译理论方面:陈福康著中国译学理论史稿上海上海外语教育出版社郭建中编著当代美国翻译理论武汉湖北教育出版社郭著章等编著翻译名家研究武汉湖北教育出版社姜治文文军编著翻译标准论成都四川人民出版社李文革著西方翻译理论流派研究北京中国社会科学出版社廖七一等编著当代英国翻译理论武汉湖北教育出版社刘宓庆著当代翻译理论北京中国对外翻译出版公司刘重德编著西方译论研究北京中国对外翻译出版公司谭载喜著西方翻译简史北京商务印书馆王宏印著中国传统译论经典诠释--从道安到傅雷武汉湖北教育出版社许鈞著翻译论武汉湖北教育出版社许钧袁筱一等编著当代法国翻译理论武汉湖北教育出版社历年《中国翻译》杂志翻译实践方面:常春藤英语考试研究组英语专业八级翻译指南上海上海交通大学出版社陈安定编著英汉比较与翻译北京中国对外翻译出版公司陈忠诚著汉英词语翻译漫话上海汉语大词典出版社陈忠诚著词语翻译丛谈北京中国对外翻译出版公司冯庆华编著实用翻译教程(增订本)上海上海外语教育出版社冯庆华主编翻译365 北京人民教育出版社古今明编著英汉翻译基础上海上海外语教育出版社何炳威编著容易误译的英语北京外语教学与研究出版社李定坤编著汉英辞格对比与翻译武汉华中师范大学出版社孙致礼新编英汉翻译教程上海上海外语教育出版社杨平主编名作精译--《中国翻译》汉译英选萃青岛青岛出版社杨平主编名作精译--《中国翻译》英译汉选萃青岛青岛出版社张培基译注英译中国现代散文选(汉英对照)上海上海外语教育出版社张培基译注英译中国现代散文选(汉英对照)第2辑上海上海外语教育出版社口译学习方面:梅德明,《联络陪同口译口译应试培训教程》,人民教育出版社,2005年.梅德明,《中级口译教程》,上海外语教育出版社,2006.梅德明,《高级口译教程》,上海外语教育出版社,2006.// (结合)/eng/default.htm (中国外交部网站)中英文版的英国《金融时报》:(全免费)/home/asia/sc/index.jsp。

(外研社翻译研究文库)巴别塔揭秘:同声传译与认知、智力和感知贝尔托内(阿根廷)著 2008-05-28 48.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与权力提莫志克(美)根茨勒(美)编2007-10-16 27.90订购(外研社翻译研究文库)什么是翻译•离心式理论,批判式介入鲁宾逊(美)著 2007-06-29 26.00订购(外研社翻译研究文库)变换术语:后殖民时代的翻译西蒙(加)圣皮埃尔(加)编 2007-06-21 32.90订购(外研社翻译研究文库)论翻译的原则泰特勒(英)著 2007-06-21 24.90订购(外研社翻译研究文库)跨文化性与文学翻译的历史研究基特尔(德)富兰克(德)编 2007-06-21 16.90订购(外研社翻译研究文库)跨文化侵越——翻译学研究模式(II)历史与意识形态问题赫曼斯(比)编 2007-01-18 23.90订购(外研社翻译研究文库)基于语料库的语言对比和翻译研究格朗热(比)等编 2007-01-18 23.90订购(外研社翻译研究文库)语料库与译者培养扎内廷(意)等编 2007-01-17 16.90订购(外研社翻译研究文库)译稿杀青!文学翻译与翻译研究文集霍姆斯(美)著 2007-01-17 12.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与帝国:后殖民理论解读鲁宾逊(美)著2007-01-17 14.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与语言:语言学理论解读福西特(英)著2007-01-17 19.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与文学批评:翻译作为分析手段罗斯(美)著2007-01-17 11.90订购(外研社翻译研究文库)多元下的统一• 当代翻译研究潮流鲍克(爱尔兰)等编 2007-01-17 21.90订购(外研社翻译研究文库)翻译,权力,颠覆阿尔瓦雷斯(西)比达尔(西)编2007-01-17 17.90订购(外研社翻译研究文库)翻译史研究方法皮姆(澳)著 2007-01-17 24.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与规范谢芙娜(德)编 2007-01-11 15.90订购(外研社翻译研究文库)译者实用指南萨穆埃尔松-布朗(瑞典)著2006-10-23 21.90订购(外研社翻译研究文库)论翻译纽马克(英)著 2006-10-23 21.90订购(外研社翻译研究文库)今日翻译:趋向与视角安德曼(英)罗杰斯(英)编 2006-10-23 27.90订购(外研社翻译研究文库)理论对译者有用吗•象牙塔与语言工作面之间的对话切斯特曼(英)瓦格纳(英)著 2006-10-23 17.90订购(外研社翻译研究文库)西方翻译理论:从希罗多德到尼采鲁宾逊(美)著 2006-10-23 37.90订购(外研社翻译研究文库)译者登场鲁宾逊(美)著 2006-10-17 38.90订购(外研社翻译研究文库)翻译的文本分析模式:理论、方法及教学应用(第二版)诺德(德)著 2006-10-17 28.90订购(外研社翻译研究文库)超越文化断裂翻译学研究模式(I):文本与认知的译学研究奥格汉(爱尔兰)编 2006-10-17 33.90订购(外研社翻译研究文库)文学翻译:比较文学背景下的理论与实践勒弗维尔(比)著 2006-10-17 19.90订购(外研社翻译研究文库)翻译与民族:英格兰的文化政治奥克利-布朗(英) 编 2006-10-17 25.90订购(外研社翻译研究文库)译者的电子工具奥斯特米勒(德)著2006-10-16 21.90订购。

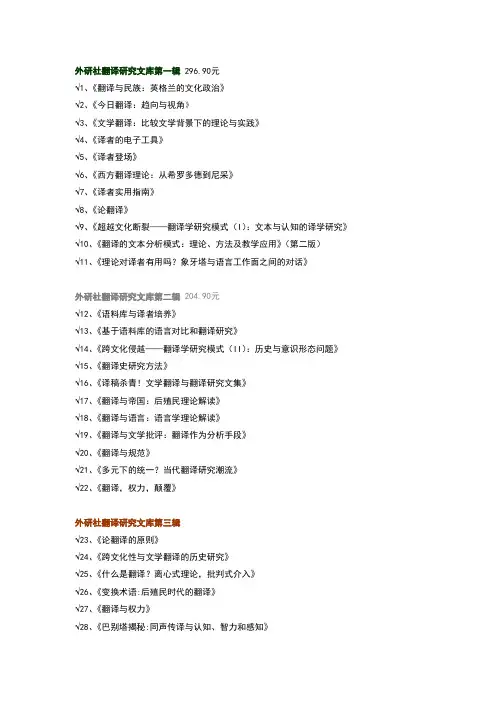

外研社翻译研究文库第一辑296.90元√1、《翻译与民族:英格兰的文化政治》√2、《今日翻译:趋向与视角》√3、《文学翻译:比较文学背景下的理论与实践》√4、《译者的电子工具》√5、《译者登场》√6、《西方翻译理论:从希罗多德到尼采》√7、《译者实用指南》√8、《论翻译》√9、《超越文化断裂——翻译学研究模式(I):文本与认知的译学研究》√10、《翻译的文本分析模式:理论、方法及教学应用》(第二版)√11、《理论对译者有用吗?象牙塔与语言工作面之间的对话》外研社翻译研究文库第二辑 204.90元√12、《语料库与译者培养》√13、《基于语料库的语言对比和翻译研究》√14、《跨文化侵越——翻译学研究模式(II):历史与意识形态问题》√15、《翻译史研究方法》√16、《译稿杀青!文学翻译与翻译研究文集》√17、《翻译与帝国:后殖民理论解读》√18、《翻译与语言:语言学理论解读》√19、《翻译与文学批评:翻译作为分析手段》√20、《翻译与规范》√21、《多元下的统一?当代翻译研究潮流》√22、《翻译,权力,颠覆》外研社翻译研究文库第三辑√23、《论翻译的原则》√24、《跨文化性与文学翻译的历史研究》√25、《什么是翻译?离心式理论,批判式介入》√26、《变换术语:后殖民时代的翻译》√27、《翻译与权力》√28、《巴别塔揭秘:同声传译与认知、智力和感知》国外学术精品1、In Other Words: A Coursebook on Translation莫娜·贝克(Mona Baker),《换言之:翻译教程》(PDF版)2、Translation and Translating: Theory and Practice罗杰·贝尔(Roger T. Bell),《翻译与翻译过程:理论与实践》(PDF版)3、Introducing Translation Studies: Theories and Applications《翻译研究入门——理论与应用》(外教社原版图书)4、Toward a Science of Translating尤金·奈达(Eugene Albert Nida),《从圣经翻译看翻译原则》(外教社原版图书)5、The Theory and Practice of Translation尤金·奈达(Eugene Albert Nida),《翻译理论与实践》(外教社原版图书)6、《巴别塔揭秘:同声传译与认知、智力和感知》(外教社原版图书)。

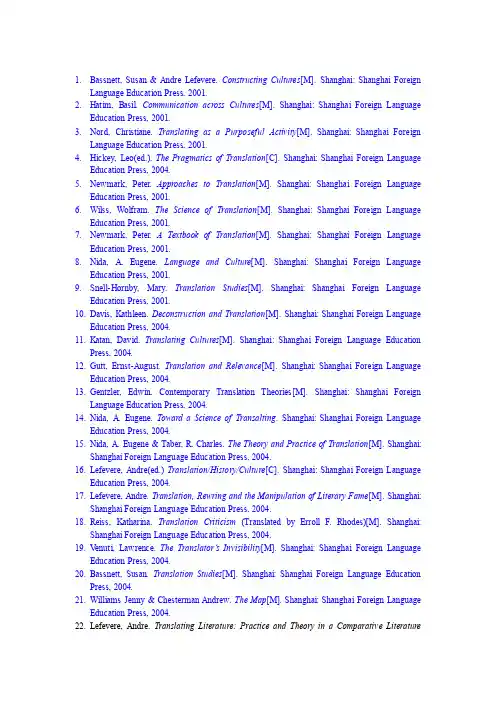

1.Bassnett, Susan & Andre Lefevere. Constructing Cultures[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2001.2.Hatim, Basil. Communication across Cultures[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.3.Nord, Christiane. Translating as a Purposeful Activity[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2001.4.Hickey, Leo(ed.). The Pragmatics of Translation[C]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.5.Newmark, Peter. Approaches to Translation[M].Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.6.Wilss, Wolfram. The Science of Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.7.Newmark, Peter. A Textbook of Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.8.Nida, A. Eugene. Language and Culture[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.9.Snell-Hornby, Mary. Translation Studies[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2001.10.Davis, Kathleen. Deconstruction and Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.11.Katan, David. Translating Cultures[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language EducationPress, 2004.12.Gutt, Ernst-August. Translation and Relevance[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.13.Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories[M]. Shanghai: Shanghai ForeignLanguage Education Press, 2004.14.Nida, A. Eugene. Toward a Science of Transalting. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.15.Nida, A. Eugene & Taber, R. Charles. The Theory and Practice of Translation[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.16.Lefevere, Andre(ed.) Translation/History/Culture[C]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.17.Lefevere, Andre. Translation, Rewring and the Manipulation of Literary Fame[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.18.Reiss, Katharina. Translation Criticism (Translated by Erroll F. Rhodes)[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.19.V enuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.20.Bassnett, Susan. Translation Studies[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language EducationPress, 2004.21.Williams Jenny & Chesterman Andrew. The Map[M]. Shanghai: Shanghai Foreign LanguageEducation Press, 2004.22.Lefevere, Andre. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative LiteratureContext[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2006.23.Hermans, Theo(ed.). Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation StudiesⅡ, Historical and Ideological Issues[C]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.24.Rose, G. Marilyn. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.130. 罗新璋编. 翻译论集[C]. 北京:商务印书馆,1984.137. 思果. 翻译研究. [M] 北京:中国对外翻译出版公司,2001.138. 刘重德. 文学翻译十讲[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1998.139. 刘宓庆. 文体与翻译[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,1998.141. 许渊冲. 翻译的艺术[M]. 北京:五洲传播出版社,2006.2004.143. 刘宓庆. 中西翻译思想比较研究[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司,2005.144. 毛荣贵. 翻译美学. [M] 上海:上海交通大学出版社. 2005.145. 许渊冲. 中诗音韵探胜---从《诗经》到《西厢记》[M]. 北京:北京大学出版社,1992. 146.《中国翻译》编辑部. 诗词翻译的艺术[C]. 北京:中国对外翻译出版公司,1987. 151. 思果. 翻译新究[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2001.19. 张南峰的书:中西译学批评,清华大学出版社,2004下面是诗情画意的句子欣赏,不需要的朋友可以编辑删除!!谢谢1. 染火枫林,琼壶歌月,长歌倚楼。

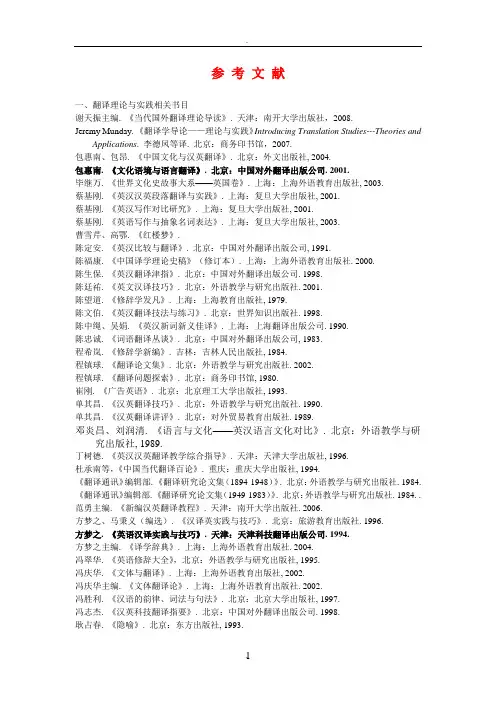

参考文献一、翻译理论与实践相关书目谢天振主编. 《当代国外翻译理论导读》. 天津:南开大学出版社,2008.Jeremy Munday. 《翻译学导论——理论与实践》Introducing Translation Studies---Theories and Applications. 李德凤等译. 北京:商务印书馆,2007.包惠南、包昂. 《中国文化与汉英翻译》. 北京:外文出版社, 2004.包惠南. 《文化语境与语言翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2001.毕继万. 《世界文化史故事大系——英国卷》. 上海:上海外语教育出版社, 2003.蔡基刚. 《英汉汉英段落翻译与实践》. 上海:复旦大学出版社, 2001.蔡基刚. 《英汉写作对比研究》. 上海:复旦大学出版社, 2001.蔡基刚. 《英语写作与抽象名词表达》. 上海:复旦大学出版社, 2003.曹雪芹、高鄂. 《红楼梦》.陈定安. 《英汉比较与翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1991.陈福康. 《中国译学理论史稿》(修订本). 上海:上海外语教育出版社. 2000.陈生保. 《英汉翻译津指》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1998.陈廷祐. 《英文汉译技巧》. 北京:外语教学与研究出版社. 2001.陈望道. 《修辞学发凡》. 上海:上海教育出版社, 1979.陈文伯. 《英汉翻译技法与练习》. 北京:世界知识出版社. 1998.陈中绳、吴娟. 《英汉新词新义佳译》. 上海:上海翻译出版公司. 1990.陈忠诚. 《词语翻译丛谈》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1983.程希岚. 《修辞学新编》. 吉林:吉林人民出版社, 1984.程镇球. 《翻译论文集》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.程镇球. 《翻译问题探索》. 北京:商务印书馆, 1980.崔刚. 《广告英语》. 北京:北京理工大学出版社, 1993.单其昌. 《汉英翻译技巧》. 北京:外语教学与研究出版社. 1990.单其昌. 《汉英翻译讲评》. 北京:对外贸易教育出版社. 1989.邓炎昌、刘润清. 《语言与文化——英汉语言文化对比》. 北京:外语教学与研究出版社, 1989.丁树德. 《英汉汉英翻译教学综合指导》. 天津:天津大学出版社, 1996.杜承南等,《中国当代翻译百论》. 重庆:重庆大学出版社, 1994.《翻译通讯》编辑部. 《翻译研究论文集(1894-1948)》. 北京:外语教学与研究出版社. 1984. 《翻译通讯》编辑部. 《翻译研究论文集(1949-1983)》. 北京:外语教学与研究出版社. 1984. . 范勇主编. 《新编汉英翻译教程》. 天津:南开大学出版社. 2006.方梦之、马秉义(编选). 《汉译英实践与技巧》. 北京:旅游教育出版社. 1996.方梦之. 《英语汉译实践与技巧》. 天津:天津科技翻译出版公司. 1994.方梦之主编. 《译学辞典》. 上海:上海外语教育出版社. 2004.冯翠华. 《英语修辞大全》,北京:外语教学与研究出版社, 1995.冯庆华. 《文体与翻译》. 上海:上海外语教育出版社, 2002.冯庆华主编. 《文体翻译论》. 上海:上海外语教育出版社. 2002.冯胜利. 《汉语的韵律、词法与句法》. 北京:北京大学出版社, 1997.冯志杰. 《汉英科技翻译指要》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1998.耿占春. 《隐喻》. 北京:东方出版社, 1993.郭建中. 《当代美国翻译理论》. 武汉:湖北教育出版社. 2000.郭建中. 《文化与翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2000.郭锡良,唐作藩,何九盈,蒋绍愚,田瑞娟. 《古代汉语》. 北京:商务印书馆,1999.《汉英经贸手册》编写组. 《汉英经贸手册》. 西安:陕西人民出版社, 1988.何炳威. 《容易误译的英语》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.何刚强. 《现代英汉翻译操作》. 北京:北京大学出版社. 1998.何刚强. 《现代英语表达与汉语对应》. 上海:复旦大学出版社. 1994.何刚强. 《英汉口笔译技艺》. 上海:复旦大学出版社, 2003.何刚强. 《最新英语翻译疑难详解》. 上海:华东理工大学出版社. 1996.何善芬. 《英汉语言对比研究》. 上海:上海外语教育出版社. 2002.何兆熊. 《语用学概要》. 上海:上海外语教育出版社, 1989.何自然、张达三、杨伟钧等译. 《现代英语语法教程》. 北京:商务印书馆, 1990.何自然. 《语用学概论》. 长沙: 湖南教育出版社, 1988.侯维瑞. 《英语语体》. 上海:上海外语教育出版社, 1988.胡庚申. 《怎样起草与翻译合同协议》. 合肥:中国科技大学出版社, 1993.胡曙中. 《英汉修辞比较研究》. 上海:上海外语教育出版社, 1993.胡晓吉. 《实用英汉对比翻译》. 北京:中国人民大学出版社. 1990.胡燕平,张容建. 《实用英汉翻译类典》. 重庆:重庆出版社, 1997.胡裕树. 《现代汉语》. 上海:上海教育出版社, 1987.胡兆云. 《美学理论视野中的文学翻译研究》(第2版). 北京:现代教育出版社. 2009. 胡兆云. 《语言接触与英汉借词研究》. 济南:山东大学出版社. 2001.胡壮麟. 《语篇的衔接与连贯》. 上海:上海外语教育出版社, 1994.胡壮麟. 《语言学教程》. 北京:北京大学出版社, 1988.黄伯荣, 廖序东. 《现代汉语》. 兰州:甘肃人民出版社, 1981.黄国文. 《语篇分析概要》. 长沙:湖南教育出版社, 1988.黄龙. 《翻译技巧指导》. 沈阳:辽宁人民出版社, 1986.黄任. 《英语修辞与写作》. 上海:上海外语教育出版社, 1996.黄雨石. 《英汉文学翻译探索》. 西安:陕西人民出版社. 1988.黄振定. 《翻译学:艺术论与科学论的统一》. 长沙:湖南教育出版社. 1998.黄振定. 《翻译学的语言哲学基础》. 上海:上海交通大学出版社. 2007.黄忠廉. 《变译理论》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2002.贾尔斯英译. 《孙子兵法》. 长沙:湖南出版社, 1993.贾文波. 《汉英时文翻译: 政治经济汉译英300句析》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1999. 贾玉新. 《跨文化交际学》. 上海:上海外语教育出版社, 1997.金隄. 《等效翻译探索》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1998.金惠康. 《汉英跨文化交际翻译》. 贵阳:贵州教育出版社. 1998.金惠康. 《跨文华交际翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司, 2003.金惠康. 《跨文华交际翻译续编》. 北京:中国对外翻译出版公司, 2004.金立鑫. 《语法的多视角研究》. 上海:上海外语教育出版社, 2000.居祖纯. 《新编汉英语篇翻译》. 北京:清华大学出版社, 2002.柯平. 《对比语言学》. 南京:南京师范大学出版社, 1999.孔慧怡. 《翻译·文学·文化》. 北京:北京大学出版社. 1999.李定坤. 《汉英辞格对比与翻译》. 武汉:华中师范大学出版社, 1994.李国南. 《辞格与词汇》. 上海:上海外语教育出版社, 2002.李国南. 《英汉修辞格对比研究》. 福州:福建人民出版社, 1999.李明编著. 《英汉互动翻译教程》. 武汉:武汉大学出版社. 2006.李瑞华(主编). 《英汉语言文化对比研究》. 上海:上海外语教育出版社. 1996.李亚舒、严毓棠、张明、赵兰慧. 《科技翻译论著集萃》. 北京:中国科学技术出版社. 1994. 李正栓. 《英美诗歌教程》. 北京:清华大学出版社. 2004.李正中. 《国际经贸英汉翻译》. 北京:中国国际广播出版社. 1997.理雅各英译. 《四书》. 长沙:湖南出版社, 1994.连淑能. 《英汉对比研究》. 北京:高等教育出版社. 1993.廖七一. 《当代英国翻译理论》. 武汉:湖北教育出版社. 2001.林大津. 《跨文化交际学:理论与实践》. 福州:福建人民出版社. 2005.林大津等主编.《修辞学大视野》. 福州:海峡文艺出版社. 2007.林煌天主编. 《中国翻译词典》. 武汉:湖北教育出版社. 1997.刘宓庆. 《当代翻译理论》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1999.刘宓庆. 《翻译教学: 实务与理论》. 北京:中国对外翻译出版公司, 2003.刘宓庆. 《翻译与语言哲学》. 北京:中国对外翻译出版公司, 2001.刘宓庆. 《文化翻译论纲》. 武汉:湖北教育出版社. 1999.刘宓庆. 《文体与翻译》(增订版). 北京:中国对外翻译出版公司. 1998.刘士聪等. 《汉英•英汉美文翻译与鉴赏》. 南京:译林出版社, 2003.刘英凯. 《英汉语音修辞》. 广州:广东高等教育出版社, 1998.刘重德. 《文学翻译十讲》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1991.刘重德. 《英汉语比较与翻译》. 青岛:青岛出版社, 1998.陆钰明. 《汉英翻译指导》. 上海:远东出版社. 1995.吕俊《跨越文化障碍――巴比塔的重建》. 南京:东南大学出版社. 2001.吕淑湘, 王海棻. 《马氏文通读本》. 上海:上海教育出版社, 1986.吕煦. 《实用英语修辞》. 北京:清华大学出版社, 2004.罗贯中. 《三国演义》.罗选民. 《话语分析的英汉语比较研究》. 长沙:湖南人民出版社, 2001.马红军. 《翻译批评散论》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2000.马祖毅. 《中国翻译简史——五四以前部分》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1982.毛荣贵. 《新世纪大学汉英翻译教程》. 上海:上海交通大学出版社, 2002.倪宝元. 《大学修辞》. 上海:上海教育出版社, 1994.潘文国. 《汉英语对比纲要》. 北京:北京语言文化大学出版社. 1997.彭宣维. 《英汉语篇综合对比》. 上海:上海外语教育出版社. 2000.钱歌川. 《现代英语表现法》. 香港:中外出版社, 1975.钱冠连. 《美学语言学》. 深圳:海天出版社, 1993.钱乃荣等. 《现代汉语》. 北京:高等教育出版, 1990.钱维潘. 《英语应用文》. 上海:上海教育出版社, 1984.乔海清. 《翻译新论》. 北京:北京语言学院出版社. 1993.邵志洪. 《翻译理论、实践与评析》. 上海:华东理工大学出版社, 2003.邵志洪. 《英汉语研究与对比》. 上海:华东理工大学出版社, 1997.申丹. 《文学文体学与小说翻译》. 北京:北京大学出版社. 1995.申小龙. 《语言的文化阐释》. 上海:知识出版社, 1992.申小龙. 《汉语句型研究》. 海口:海南人民出版社, 1989.申小龙. 《汉语与中国文化》. 上海:复旦大学出版社, 2003.申小龙. 《文化语言学》. 南昌:江西教育出版社, 1993.申雨平(编). 《西方翻译理论精选》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.沈少华. 《英语趣味修辞格》. 北京:语文出版社, 1999.施耐庵. 《水浒传》.束定芳. 《隐喻学研究》. 上海:上海外语教育出版社, 2000.司马迁. 《史记》.思果. 《译道探微》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2002.孙全洲. 《现代汉语学习词典》. 上海:上海外语教育出版社, 1996.孙晓丽. 《广告英语与实例》. 北京:中国广播电视出版社, 1995.孙致礼. 《1949-1966:我国英美文学翻译概论》. 南京:译林出版社. 1996.谭载喜. 《翻译学》. 武汉:湖北教育出版社. 2000.谭载喜. 《新编奈达论翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1999.倜西、董乐山等(编). 《英汉翻译手册》. 北京:商务印书馆国际有限公司. 2002.汪福祥、伏力. 《英美文化与英汉翻译》. 北京:外文出版社. 2003.王大伟. 《现代汉英翻译技巧》. 上海:世界图书出版公司, 2000.王德春. 《语言学通论》. 南京:江苏教育出版社, 1990.王逢鑫. 《英汉比较语义学》. 北京:外文出版社, 2001.王还(主编). 《汉英对比论文集》. 北京:北京语言学院出版社. 1993.王季思. 《中国十大古典喜剧集》. 上海:上海文艺出版社, 1982.王克非. 《翻译文化史论》. 上海:上海外语教育出版社. 1997.王令坤(主编). 《英汉翻译技巧》. 上海:上海交通大学出版社. 1998.王希杰. 《汉语修辞学》. 北京:北京出版社, 1983.王希杰. 《修辞学导论》. 杭州:浙江教育出版社, 2000.王佐良、丁往道. 《英语文体学引论》. 北京:外语教学与研究出版社, 1990.王佐良. 《翻译:思考与试笔》. 北京:外语教学与研究出版社, 1989.魏志成. 《英汉语比较导论》. 上海:上海外语教育出版社. 2003.魏志成. 《英汉语比较导论》. 上海:上海外语教育出版社. 2003.翁显良. 《意态由来画不成?》北京:中国对外翻译出版公司, 1983.吴承恩. 《西游记》.吴楚材、吴调侯. 《古文观止》.吴敬梓. 《儒林外史》.武力、赵栓科编著. 《科技英汉与汉英翻译教程》. 西安:西北工业大学出版社. 2007.吴伟雄、方凡泉. 《实用英语翻译技巧》. 昆明:云南人民出版社. 1997.伍谦光. 《语义学导论》. 长沙:湖南教育出版社, 1988.萧涤非等. 《唐诗鉴赏辞典》. 上海:上海辞书出版社, 1988.萧立明. 《新译学论稿》. 北京:中国对外翻译出版公司, 2001.萧立明. 《英汉比较研究与翻译》. 上海:上海外语教育出版社. 2002.肖辉、汪晓毛主编. 《汉译英教程》. 西安:西安交通大学出版社. 2008.肖君石. An Approach to Translation from Chinese into English and Vice Versa(《汉英、英汉翻译初探》). 北京:商务印书馆, 1982.谢祖钧. 《英语修辞漫谈》. 福州:福建人民出版社, 1981.熊文华. 《汉英应用对比概论》. 北京:北京语言文化大学出版社, 1997.许国烈. 《中英文学名著译文比录》. 西安:陕西人民出版社. 1985.许建忠. 《工商企业翻译实务》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2002.许钧等. 《文学翻译的理论与实践——翻译对话录》. 南京:译林出版社. 2001.许明武. 《新闻英语与翻译》. 北京:中国对外翻译出版公司. 2003.许余龙. 《对比语言学概论》. 上海:上海外语教育出版社, 1992.许渊冲、陆佩弦、吴钧陶. 《唐诗三百首新译》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1988.许渊冲. 《汉英对照唐诗三百首》. 北京:高等教育出版社, 2000.许渊冲. 《文学与翻译》. 北京:北京大学出版社, 2003.许渊冲. 《中诗英韵探胜》. 北京:北京大学出版社, 1992.许仲琳. 《封神演义》.杨自俭(主编). 《译学新探》. 青岛:青岛出版社. 2002.杨自俭(主编). 《英汉语比较与翻译(2)》. 青岛:青岛出版社杨自俭(主编). 《英汉语比较与翻译(3)》. 上海:上海外语教育出版社. 2000.杨自俭(主编). 《英汉语比较与翻译(4). 上海:上海外语教育出版社. 2002.杨自俭(主编). 《英汉语比较与翻译(5)》. 上海:上海外语教育出版社. 2004.杨自俭、李瑞华(主编). 《英汉对比研究论文集》. 上海:上海外语教育出版社. 1990.杨自俭、刘学云(编). 《翻译新论(1983-1992)》. 武汉:湖北教育出版社. 1992.叶子南. 《高级英汉翻译理论与实践》. 北京:清华大学出版社. 2001.于岚. 《英汉实例翻译技巧》. 北京:旅游教育出版社. 1997.喻云根. 《英汉对比语言学》. 北京:北京工业大学出版社, 1994.喻云根. 《英美名著翻译比较》. 武汉:湖北教育出版社. 1996.臧克和. 《说文解字的文化说解》. 武汉:湖北人民出版社, 1994.余立三. 《英汉修辞比较与翻译》. 北京:商务印书馆, 1985.张柏然、许钧(主编). 《面向21世纪的译学研究》. 北京:商务印书馆. 2002.张斌. 《汉语语法学》. 上海:上海教育出版社, 1998.张道真. 《现代英语用法词典》. 上海:上海译文出版社, 1983.张德禄. 《功能文体学》. 济南:山东教育出版社, 1998.张经浩. 《译论》. 长沙:湖南教育出版社. 1996.张鸾铃. 《实用英汉翻译技巧》. 广州:广东高等教育出版社. 1996.Christiane Nord. 《译有所为——功能翻译理论阐释》. 张美芳、王克菲主译. 北京:外语教学与研究出版社. 2005.张梦井, 杜耀文. 《汉英科技翻译指南》. 北京:航空工业出版社, 1996.张培基. 《英译中国现代散文选》. 上海:上海外语教育出版社, 1999.张培基. 《英译中国现代散文选》(第二辑). 上海:上海外语教育出版社, 1999.张廷琛, 魏博思. 《唐诗一百首: 汉英对照》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1991.张宗美. 《科技汉英翻译技巧》. 北京:宇航出版社, 1992.章和升、王云桥. 《英汉翻译技巧》. 北京:当代世界出版社. 1997.章振邦. 《新编英语语法》. 上海:上海译文出版社, 1981.赵静. 《广告英语》. 北京:外语教学与研究出版社, 1993.赵世开(主编). 《汉英对比语法论集》. 上海:上海外语教育出版社. 1999.中国对外翻译出版公司(编). 《联合国翻译论文集》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1993. 中国译协《中国翻译》编辑部(选编). 《论英汉翻译技巧》. 北京:中国对外翻译出版公司. 1986.中科院语言研究所词典编辑室. 1984. 《现代汉语词典》. 北京:商务印书馆, 1984.钟述孔. 《英汉翻译手册》. 北京:世界知识出版社. 1997.周方珠. 《英汉翻译原理》. 合肥:安徽大学出版社. 2002.周煦良. 《诗词翻译的艺术》. 北京:中国对外翻译出版公司, 1986.周志培. 《汉英对比与翻译中的转换》. 上海: 华东理工大学出版社, 2003.朱诗向. 《中国时尚热点新词速译》. 北京:对外经济贸易大学出版社. 2002.朱永生、郑立信、苗兴伟. 《英汉语篇衔接手段对比研究》. 上海:上海外语教育出版社. 2001.二、翻译教材书目连淑能. 《英译汉教程》. 北京:高等教育出版社. 2006.杨士焯. 《英汉翻译教程》. 北京:北京大学出版社. 2006.陈宏薇、李亚丹主编(陈宏薇、陈浪、李亚丹、谢瑾编). 《新编汉英翻译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 2004.贺军主编. 《英语翻译实务基础版》. 北京:北京出版社,2005.陈宏薇. 《新实用汉译英教程》. 武汉:湖北教育出版社. 1996.陈宏薇. 《汉英翻译基础》. 上海:上海外语教育出版社. 1998.魏志成. 《汉英比较翻译教程》. 北京:清华大学出版社. 2006.刘宓庆主编. 《翻译基础》. 上海:华东师范大学出版社. 2008.张春柏. 《汉英英汉翻译教程》. 北京: 高等教育出版社. 2003.陈茂松. 《新编英汉翻译教程》. 北京:旅游教育出版社. 1996.陈廷佑. 《英语汉译技巧:跟我学翻译》. 北京:华龄出版社. 1994.陈新. 《英汉文体翻译教程》. 北京:北京大学出版社, 1999.范仲英. 《实用翻译教程》. 北京:外语教学与研究出版社. 1994.冯庆华. 《实用翻译教程(英汉互译)》(增订本). 上海:上海外语教育出版社. 2002.古今明. 《英汉翻译基础》. 上海:上海外语教育出版社. 1997.郭著章、李庆生. 《英汉互译实用教程》(修订本). 武汉:武汉大学出版社. 1996.郭著章、黄粉保、毛新耕编著. 《文言英译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 2008.黄振定. 《英汉互译实践教程》. 长沙:湖南人民出版社. 2007.靳梅琳. 《英汉翻译概要》. 天津:南开大学出版社. 1995.居祖纯. 《汉英语篇翻译》. 北京:清华大学出版社. 1998.居祖纯. 《高级汉英语篇翻译》. 北京:清华大学出版社. 2000.居祖纯. 《新编汉英语篇翻译强化训练》. 北京:清华大学出版社. 2002.柯平. 《英汉与汉英翻译教程》. 北京:北京大学出版社. 1991.李辛. 《实用汉译英手册》. 北京:中国物资出版社. 1993.李运兴. 《英汉语篇翻译》. 北京:清华大学出版社. 1998.刘季春. 《实用翻译教程》. 广州:中山大学出版社. 1996.刘宓庆. 《英汉翻译技能训练手册》. 上海:上海外语教育出版社. 1987.吕俊、侯向群. 《英汉翻译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 2001.吕瑞昌、喻云根、张复星、李嘉祜、张燮泉. 《汉英翻译教程》. 西安:陕西人民出版社. 1983. 彭长江主编. 《英汉-汉英翻译教程》. 长沙:湖南师范大学出版社. 2002.单其昌. 《汉英翻译入门》. 石家庄:河北教育出版社. 1991.申雨平、戴宁. 《实用英汉翻译教程》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.孙万彪、王恩铭. 《高级翻译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 2000.孙致礼. 《新编英汉翻译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 2003.王宏印. 《英汉翻译综合教程》. 大连:辽宁师范大学出版社. 2002.王治奎主编. 《大学汉英翻译教程》(第四版). 山东大学出版社. 2005.王治奎主编. 《大学英汉翻译教程》(第四版). 山东大学出版社. 2005.温秀颖、马红旗、王振平、孙建成. 《英语翻译教程(英汉•汉英)》. 天津:南开大学出版社. 2001.吴冰. 《汉译英口译教程》. 北京:外语教学与研究出版社, 1995.许建平. 《英汉互译实践与技巧》. 北京:清华大学出版社. 2000.许建忠. 《实用英汉互译技巧》. 长春:吉林人民出版社. 2006.杨莉藜. 《英汉互译教程》(上、下册). 开封:河南大学出版社. 1993.曾诚. 《实用汉英翻译教程》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.张蓓. 《汉英时文翻译实践》. 北京:清华大学出版社. 2001.张培基、喻云根、李宗杰、彭谟禹. 《英汉翻译教程》. 上海:上海外语教育出版社. 1983. 朱徽主编. 《汉英翻译教程》. 重庆:重庆大学出版社. 2004.庄绎传. 《英汉翻译简明教程》. 北京:外语教学与研究出版社. 2002.三、国内外英文翻译理论与实践书目Ariel, M. Accessing Noun-phrase Antecedents. London: Routledge. 1990.Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: Routledge, 1992. Bassnett, Susan & André Lefevere. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1998.Bell, Roger T. Translation and Translating: Theory and Practice. London: Longman, 1991. Cao, Xueqin & Gao, E. A Dream of Red Mansions. trans. Yang Hsien-yi & Gladys Yang. Beijing: Foreign Language Press. 1978.Cao, Xueqin & Gao, E. The Story of the Stone. trans. David. Hawkes. New Zealand: Penguin Books Ltd. 1986.Catford, J. C. A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Oxford University Press, 1965. (Chinese translation published by Tourism Education Press, 1991)Celce-Murcia, M. & Larson-Freeman, D. The Grammar Book---An ESL/EFL Teacher’s Course. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. 1983.Chafe, W. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and point of view. In Charles N. Li (ed.) Subject and Topic. London/New York: Academic Press. 1976.Chao Yuen Ren. A Grammar of Spoken Chinese. Berkley: University of California Press. 1979. Cheng Zhenqiu. My views of C-E translation of political writings, Foreign Language Teaching and Research. 1991.Chomsky, N. A Minimalist Program for Linguistic Theory. The Minimalist Program .Cambridge MASS: MIT Press. 1996.Haiman, J. Conditionals are topics. Language. 1978 (54): 564-589.Halliday, M. A. K. & Hasan, R. 1976. Cohesion in English. London & New York: Longman. 1976.Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold Ltd.1985.Hartwell, P. Open to Language. Oxford: Oxford University Press. 1982.Hatim, Basil & Ian Mason. Discourse and the Translator. London: Longman, 1990.Hatim, Basil. Communication across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Devon: University of Exeter Press, 1997.Hewson, Lance & Jacky Martin. Redefining Translation: The Variational Approach. London: Routledge, 1991. Reprinted by World Book Publishing Corp. in 1992.Hickey, Leo. (ed.) The Pragmatics of Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1998. Hodges, J. C. & Whitten, M. E. Harbrace College Handbook. New York: Harbrace Jovanovich. 1982.Hopper, P. J. & Traugott, E. C. Grammaticalization. Beijing: Foreign Language Teaching & Research Press , Cambridge University Press. 2001.Kahn, J. E. The Right Word at the Right Time. London: The Reader’s Digest Association. 1985. Kelly, Jeanne and Nathan K. Mao. Fortress Besieged. Indiana: Indiana Univ. Press. 1979. Landers, Clifford E. Literary Translation: A Practical Guide. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 2008.Lao, She. Camel Xiangzi. trans. Shi Xiaoqing. Beijing: Foreign Languages Press. 1981.Leech,G.N. Style in Fiction. New York: Longman. 1983.Li, C. N. & S. A.Thompson. Subject and topic: a new typology of language. In Charles N. Li (ed.) Subject and Topic. London/New York: Academic Press, 1976. 457-490.Newmark, Peter. A Textbook of Translation. Hertfordshire: Prentice-Hall, 1988. Newmark, Peter. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon, 1982.Nida, Eugene A. Language, Culture and Translating. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1991. (Bilingual edition with Chinese translation published by Inner Mongolia University Press in 1998, also appears in Nida 2001)Nida, Eugene A. The Sociolinguistics of Interlingual Communication. Bruxelles: Les Éditions du Hazard, 1996. (Bilingual edition with Chinese translation published by Inner Mongolia University Press, 1999)Nord, Christiane. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome, 1997.Quirk,R.et al. A Grammar of Contemporary English. Longman. 1973.Robinson, D. Western Translation Theory: from Herodotus to Nietzsche. Cornwall: St. Jerome Publishing. 2002.Snell-Hornby, Mary. Translation Studies: An Integrated Approach. Revised ed. Amsterdam: John Benjamins, 1995.Steiner, George. After Babel: Aspects of Language and Translation. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1998.Swan, M. Practical English Usage. Oxford : Oxford University Press. 1980.Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins, 1995. Venuti, L. The Translator’s Invisibility. London & New York: Routledge. 1995.Wilss,W. The Science of Translation: Problems and Methods. Shanghai: Shanghai Language Education Press. 2001.Zeiger, A. Encyclopaedia of English. New York: Arco Publishing Company. 1978.四、学术期刊翻译相关论文举例爱泼斯坦、林戊荪、沈苏儒. 呼吁重视对外宣传中的外语工作. 中国翻译, 2000 (6).蔡春露. 论《木匠的哥特式古屋》叙述的不确定性. 外国文学研究, 2004 (4).蔡春露. 论悲剧《李尔王》中的意象. 辽宁师范大学学报, 2002 (4).丁衡祁. 对外宣传中的英语质量亟待提高. 中国翻译, 2002 (4).丁金国. 汉英对比研究中的理论原则. 外语教学与研究,1996 (3).范敏、陈天祥. 论汉语成语的英译. 山东外语教学,200 (5).封宗颖、邵志洪.英汉第三人称代词深层回指对比与翻译. 外语学刊,2004 (5).冯寿农. 翻译是“异化”, 或是“化异”? 法国研究, 2002 (2).傅似逸. 试论对外宣传材料英译“以语篇为中心”的原则. 外语与外语教学, 2001 (11).高健. 语言个性与翻译. 外国语,1999 (4).关坤英. 朱自清散文的朦胧美——从《荷塘月色》谈起. 北京师范大学学报,1987 (5).郭建中. 翻译中的文化因素:异化与归化. 外国语,1998 (2).郭建中. 汉语歇后语翻译的理论与实践. 中国翻译,1996 (2).韩庆果. “歇后语”一词的英译名及歇后语翻译初探. 外语与外语教学, 2002 (12).何兆熊. 英语人称代词使用中的语义含糊. 外国语. 1986 (4).侯维瑞. 文体研究和翻译. 外语教学与研究,1988 (3).胡密密. 从思维差异看汉英科技文体与科技论文的英译. 中国科技翻译. 2002 (3).胡兆云. 晚清以来Jury、Juror汉译考察与辨误. 外语与外语教学, 2009 (1).胡兆云. 柏拉图、黑格尔灵感论与文学翻译中灵感现象浅析. 外国语言文学, 2003 (3).胡兆云. 从康德的人类“共通感”看异化翻译法. 华南师范大学学报, 2003 (3).胡兆云. 华盛顿交还军权与还权对答翻译探究. 外国语言文学, 2005 (3).胡兆云. 克罗齐表现主义翻译观及其发展浅析. 外语与外语教学, 2003 (5).胡兆云. 论英语和汉语的词汇借用. 山东外语教学, 1998 (3).胡兆云. 论英语学习中的重要输入法—阅读. 山东大学学报, 2000 (增刊).胡兆云. 中英美四大政法文化词语系统与对应翻译策略. 外语与外语教学, 2005 (9).胡兆云. Administration与Government文化语义辨析及其翻译. 外语与外语教学, 2006 (9).胡兆云. 自然语法与书本语法浅论. 山东大学学报, 1995 (3).黄爱华. 文学文体的语言特征及其运作. 浙江大学学报. 1996 (3).黄龙. 古诗文英译脞语. 南京师范大学学报. 1985 (3).黄友义. 坚持“外宣三贴近”原则,处理好外宣翻译中的难点问题. 中国翻译, 2004 (6).纪玉华. 帕尔默文化语言学理论的构建思路. 外国语, 2002 (2).江宛棣、闫昕霞. 翻译是“文化的翻译”——赵启正谈对外传播之中的翻译事业. 对外大传播, 2004 (10).金积令. 汉英词序对比研究——句法结构中的前端重量原则和末端重量原则. 外国语. 1998(1).李正栓. 文化背景与学习风格—中国语境下英语专业学生学习风格调查. 中国外语, 2007(2). 李正栓. 徐忠杰的翻译原则研析. 外语与外语教学, 2005(10).李正栓. 唐诗宋词英译研究:比较与分析. 中国外语, 2005(3).李正栓. 实践、理论、比较:翻译教学的几个重要环节. 河北师范大学学报(教育版), 2003(4). 李正栓. 忠实对等:汉诗英译的一条重要原则. 外语与外语教学, 2004(8).李正栓. 汉诗英译中的忠实对等原则. 广东外语外贸大学学报, 2004(2).林大津. Meme的翻译. 外语学刊, 2008(10.林大津. 国外英汉对比修辞研究及其启示. 外语教学与研究. 1994 (3).凌云. 汉语类比造词初探. 语言教学与研究, 1999 (2).刘莉. 论法律文体翻译的准确性问题. 西南民族学院学报. 1999 (3).刘全福. 语境分析与褒贬语义取向. 中国科技翻译,1999 (3).刘全福. “批评法”在翻译课教学中的运用,中国翻译,1996 (5).刘全福. 对翻译教材译例的审美性思考与评价. 上海科技翻译,1998 (3).刘全福. 试析我国酒类产品简介英译存在的问题. 上海科技翻译,1997 (2).刘全福. 英汉叹词比较与翻译. 外国语,1996 (4).。

翻译研究推荐参考书应广大翻译师生的要求,中国翻译工作者协会翻译理论与翻译教学委员会经过认真研究讨论,选编了一份翻译研究推荐书目,以供大家学习研究时参考。

拟订本书目的指导思想是,为研究生、青年教师推荐一批最基本、最基础的、适用面比较广的翻译研究论著。

书目分英文和中文两部分,英文部分内容大致有以下三大类: 一是全面介绍各种译论的著作和文选读本,如Venuti编选的“读本”和Munday编写的“导论”; 二是语言学派的基本论著,如Nida, Newmark等人的著作; 三是文化学派的代表作,如Bassnett, Lefevere等人的著作。

也适量收人了一些反映当代其他译学理论流派的著作,如Nord、Snell-Hornby等人的著作。

这些著作其实也都是在上述两大流派基础上的延伸和发展。

对国内著述的人选标准相对宽松,并未严格按照英文著作的遴选标准,主要考虑到一是中国的译学研究刚刚起步不久,相关的著述不够丰富,选择的范围也较为有限(这表明,列人本推荐书目的著述并不意味着就是国内同类著作中最好的,只是试图通过这些论著反映中国译学研究的发展轨迹);二是我们认为作为一名中国的译学研究者理应对当前国内译学研究的基本状况有所了解,这样他们才有可能在这个基础上往前推进。

考虑到研究者便于查找和购买,上海外语教育出版社引进出版的英文原版国外翻译研究丛书29种基本收人本推荐书目。

总之需要再次强调的是,这份书目是开放性的,对于研究生来说只是提供了一个一般性的参考意见,随时间的推移和翻译研究的进展,这份书目将需不断调整和完善。

同时各专业方向的学生还必须在导师的指导下,选读与自己专业研究方向相关的其它书籍。

英文部分(100本)AL VAREZ, Roman&VIRAL, M. Carmen-Africa. 1996. Translation, Power, Subversion. Clevedon: Multilingual Mat-ters Ltd.ANDERMAN, Gunilla&Margaret Rogers (ed.) .2003.Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Mul-aungual Matters Ltd.BAER, Brian James&Geoffrey S. Koby (ed.) .2003. Beyond the ivory lower: Rethinking Translation Pedagogy. Amsterdam/Pmladelphia: John Benjamins Publishing Company.BAKER, Mona (ed.). 1998. Routledge Encyclopedia ofTranslation Studies. London&New York: Routledge.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十)BAKER, Mona. 1992. In Other Words, A Coursebook onTranslation. London&New York: Routledge...中国翻译2005年第1期BASSNETT, Susan.&LEFEVERE, Andre. 1998. Con-structing Cultures: Essays on Literary Translation. Clevedon:Multilingual Matters.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之一) BASSNETT, Susan.&TRIVEDI, Harish. (ed.). 1999. Post-colonial Translation, Theory and Practice. London and New York: Routledge.BASSNETT, Susan. 2002. Translation Studies, Third edition. London&New York: Routledge.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十七) BOWKER, Lynne&CRONIN, Michael&KENNY, Dor-othy&PEARSON, Jennifer (ed.). 1998. Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing.BURRELL,TODD&Sean K. Kelly. (ed.). 1995. Translation: Religion, Ideology, Politics: Translation Perspectives VIII. Center for Research in Translation, State University of New York atBinghamton.CATFORD. J.C. 1965. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. Oxford/London: Oxford University Press.CHESTERMAN, Andrew&WAGNER, Emma. 2002. Can Theory Help Translators? A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface. Manchester: St. Jerome Publishing.CHESTERMAN, Andrew (ed.). 1989. Readings in Translation Theory. 0y Finn Lectura Ab.CHESTERMAN, Andrew. 1997. Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. John Benjamins Publishing Company.CRONIN, Michael. 2003. Translation and Globalization. London&New York: Routledge.DAVIS, Kathleen. 2001. Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十三)DELISLE, Jean&WOODSWORTH, Judith (Edited and Directed). 1995. Translators Through History. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company / UNESCO Publishing.DELISLE, Jean. 1988. Translation: an Interpretive Approach. Ottawa, England: University of Ottawa Press.ELLIS, Roger&OAKLEY-BROWN, Liz (ed.). 2001. Translation and Nation: Towards a Cultural Politics of Englishness. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.FAWCETT, Peter. 1997. Translation and Language, Linguistic Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.FLOTOW, Luise von. 1997. Translation and Gender, Translating in the "Era of Feminism". Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十七) GENTZLER, Edwin. 2001.Contemporary Translation Theories. (Second Revised hdition)Clevedon: Multilingual Matters LTD.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十九)GILE, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.GRANGER, SYLVIANE&Jacques Lerot&Stephanie Petch- Tyson (ed.). 2003. Corpus-based Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies. Amsterdam-New York: Rodopi GUTT, Ernst-August. 2000. Translation and Relevance: Cognition and Context. Manchester: St. Jerome Publishing. (上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十八) Hasen, Gyde, Kirsten Malmkjar&Daniel Gile (eds.). 2004. Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Amsterdam&Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.HATIM, B.&MASON, I. 1990. Discourse and the Translator. London/New York: Longman.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之八)HATIM, Basil&MASON, Ian. 1997. The Translator as Communicator. London&New York: Routledge.HATIM, Basil. 1997. Communication Across Cultures, Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Exeter: University of Exeter Press.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二)HATIM, Basil. 2001. Teaching and Researching Translation. New York: LongmanHatim, B. and J. Munday. 2004. Translation: An Advanced Resource Book. London and New York: Routledge.HER MANS, Theo (ed.). 1985. The Manipulation of Literature, Studies in Literary Translation. London&Sydney: Croom Helm.HERMANS, Theo. 1999. Translation in Systems, Descriptive and Systemic Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十六) HERMANS, Theo(ed.).2002. Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II, Historical and Ideological Issues. Manchester: St. Jerome Publishing.HEWSON, Lance&Jacky Marlin. 1991. Redefining Translation-the Variational Approach. London&New York: Routledge.HICKEY,Leo.(ed.),1998.ThePragmaticsofTranslation.Clevedon/Philadelphia/Toronto/Sydney/Johannesburg: Multilingual Matters Ltd.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之四)HOLMES, James S. 1988. Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi.HOMEL, David&Sherry Simon (ed.). 1988. Mapping Literature: the Art and Politics of Translation. Montreal: vehicule Press.HOUSE, Juliane. 1997. Translation Quality Assessment, A Model Revisited. T ii bingen: Gunter Narr verlag.JOHNSTON, David (Introduced and Edited.). 1996. Stages of Translation. Bath: Absolute Classics.KATAN, David. 1999. Translating Cultures: An Introduction for Translators, interpreters and Mediators.翻译学研究生教学探讨Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十五)KELLY, L. G. 1979. The True Interpreter: A History of Translation Theory and Practice in the West. Oxford: Basil Blackwell.LEFEVERE, Andre (ed.). 1992. Translation/History/Culture, A Sourcebook. London and New York: Routledge.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十三) LEFEVERE, Andre. 1992.'Translating Literature, Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: The Modern Language Association of America.LEFEVERE, Andre.1992. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London and New: Routledge.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十四)MUNDAY, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London&New York: Routledge.NEWMARK, Peter. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice-Hall International.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之七)NEWMARK, Peter. 1982. Approaches to Translation. Oxford:Pergamon.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之五)NEWMARK, Peter. 1991. About Translation. Clevedon/ Philadelphia/Adelaide: Multilingual Matters Ltd.NIDA, Eugene A.&TABER, Charles R. 1969. 1974. 1982.The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十二) NIDA, Eugene A. 1964. Toward A Science of Translation: with special reference to principles involved in Bible translating. Leiden: E. J. Brill.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十一) NIDA, Eugene A. 2001. Language and Culture: Contexts in Translating. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之九)NORD, Christiane. 1991. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis (Translated from the German).Amsterdamand Atlanta, GA.: Rodopi.NORD, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity, Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之三)OLOHAN, Maeve (ed.). 2000. latercultural Faultlines: Research Models in Translation Studies l: Textual and Cognitive Aspects. Manchester: St. Jerome Publishing.OLOHAN, Maeve. 2004. Introducing Corpora in Translation Studies. London&New York, Routledge.PERU, Maria Calzada (ed.). 2003. Apropos of Ideology: Translation studies on Ideology— Ideologies in Transiation studies. Manchester: St. Jerome Publishing.Rim, Anthony. 1998. Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing.PYM, Anthony. 2004. The Moving Text: Localization, translation, and distribution. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.REISS, Katharina. 2000. Translation Criticism-the Potentials and Limitations, Categories and Criteria for Translation Quality Assessment. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十四)RENER, Frederick M. 1989. Interpretation: Language and Translation, From Cicero to Tytler. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi.ROBINSON, Douglas. 1991. The Translator‟s Turn. Baltimore&London: The Johns Hopkins University Press.ROBINSON, Douglas. 1997. Translation and Empire. Postcolonial Theories Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.ROBINSON, Douglas. 1997. Western Translation Theory, Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome PublishingROBINSON, Douglas. 1997. What Is Translation? Central Theories, Critical Interventions. Kent: The Kent State University Press.ROBINSON, Douglas. 2001. Who Translates? Translator Subjectivities Beyond Reason. Albany:State University of New York Press.ROSE, Marilyn Gaddis (ed.). 1981. Translation Essays in Theory and Practice. Albany: State University of New York Press.ROSE, Marilyn Gaddis. 1997. Translation and Literary Criticism, Translation as Analysis. Manchester: St Jerome Publishing.SAMUELSSON-BROWN, Geoffrey. 1998. A Practical Guide for Translators (Third Edition). Clevedon; Multilingual Matters Ltd.SCHAFFNER, Christina&KELLY-HOLMES, Helen(ed.) 1996. Discourse and Ideologies. Clevedon:Multilingual Matters Ltd.SCHAFFNER, Christina.&ADAB, Beverly (ed.). 2000. Developing Translation Competence. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.SCHAFFNER, Christina (ed.). 1999. Translation and Norms. Clevedon; Multilingual Matters Ltd.SCHAFFNER, Christina (ed.). 1998. Translation and Quality. Clevedon /Philadelphia /Toronto /Sydney/ Johannesburg: Multilingual Matters Ltd.SCHULTE, Rainer.&BIGUENET, John(ed.). 1992. Theories of Translation: An Anthology of Essays ,uryden to Verrida Chicago and London: The University of Chicago Press.SEWELL, Penelope&Ian Higgins tea.). 1996. Teaching Translation in universities: Present and Future Perspectives. London: CILT (The Association for French Language Studies in associationwith the Centre for Information on Languageand Research).SHUTTLEWORTH, Mark.&COWIE, Moira. 1997. Dictionary 0f Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十九)SIMON, Sherry&ST-PIERRE, PAUL (ed.). 2000. Changing the Terms, Translating in the Postcolonial Era. Ottawa: University of Ottawa Press.SIMON, Sherry (ed.). 1995. Culture in Transit, Translating the Literature of Quebec. Montreal: Vehicule Press.SIMON, Sherry. 1996. Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Translation. London and New York: Routledge.SNELL-HORNBY, Mary&POCHHACKER, Franz& KAINDL, Klaus(ed.).1994.Translation Studies, An Interdiscipline. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.SNELL-HORNBY, Mary. 1988. Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十二)SORVALI, Iema. 1996. Translation Studies in a New Perspective. Frankfurt: Peter Lang.STEINER, George. 1975.1992.1998 (Third Edition). Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十一)TIRKKONEN-CONDIT, Sonja&Riitta Jaaskelainen(ed.). 2000. Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins PublishingCompany.TOURY, Gideon. 1980. In Search of A Theory of Translation. Tel Aviv University. Jerusalem: Academic Press.TOURY, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studiesand Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十) TROSBORG, Anna(ed.).1997. Text Typology and Translation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.TYMOCZKO, Maria&GENTZLER, Edwin(eds.).2002. Translation and Power. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press.TYMOCZKO, Maria. 1999. Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之十四)VENUTI, Lawrence (ed.). 1992. Rethinking Translation. London and New York: Routledge.VENUTI, Lawrence (ed.). 2000. The Translation Studies Reader. London&New York: Routledge.VENUTI, Lawrence. 1995. The Translator‟s Invisibi lity. London and New York: Routledge.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十六)VENUTI, Lawrence. 1998. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of uiference. London&New York: Routledge.VERMEER, Hans J. 1996. A Skopos Theory of Translation: Some Arguments for and against. Heidelberg: TEXTconTEXTVerlag.VINAY, Jean-Paul and DARBELNET, Jean. 1995. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.WAARD, Jan de&Eugene A. Nida. 1986. From One Language to Another: Functional Equivalence in Bible Translating. Nashville: Nelson.WILLIAMS, Jenny&CHESTERMAN, Andrew. 2002. The Map, A Beginner‟s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: S t. Jerome Publishing.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之二十八)W1LSS, Wolfram. 1982. The Science of Translation: Problems and Methods. Tiibingen: Gunter Nary.(上海外语教育出版社国外翻译研究丛书之六)WILSS, Wolfram. 1996. Knowledge and Skills in Translation Behavior. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ZANETTIN, Federico&Silvia Bernardini&Dominic Stewart (ed.). 2003. Corpora in Translator Education. Manchester&Northampton MA: St. Jerome Publishing.中文部分(30本)蔡新乐著《文学翻译的艺术哲学》,开封:河南大学出版社,2001蔡毅、段京华编著《苏联翻译理论》,武汉:湖北教育出版社,2000陈德鸿、张南峰编《西方翻译理论精选》,香港:香港城市大学出版社,2000陈福康著《中国译学理论史稿》(修订本),上海:上海外语教育出版社,2000陈玉刚主编《中国翻译文学史稿》,北京:中国对外翻译出版公司,1989郭建中编著《当代美国翻译理论》,武汉:湖北教育出版社,2000郭延礼著《中国近代翻译文学概论》,武汉:湖北教育出版社,1998孔慧怡著《翻译·文学·文化》,北京:北京大学出版社,1999廖七一等编著《当代英国翻译理论》,武汉:湖北教育出版社,2001林煌天主编《中国翻译词典》,武汉:湖北教育出版社,1997刘靖之编《翻译新焦点》,香港:商务印书馆(香港)有限公司,2003刘宓庆著《翻译教学:实务与理论》,北京:中国对外翻译出版公司,2003罗新璋编《翻译论集》,北京:商务印书馆,1984马祖毅、任荣珍著《汉籍外译史》,武汉:湖北教育出版社,1997马祖毅著《中国翻译史》(上卷),武汉:湖北教育出版社,1999孙艺风著《视角·阐释·文化:文学翻译与翻译理论)),北京:清华大学出版社,2004孙致礼著《1949一1966:我国英美文学翻译概论》,南京:译林出版社,1996谭载喜著《西方翻译简史》,北京:商务印书馆,1991王克非编著《翻译文化史论》,上海:外语教育出版社,1997王宏志编《翻译与创作:中国近代翻译小说论》,北京:北京大学出版社,2000王宏志著((重释…信达雅‟一一二十世纪中国翻译研究》,上海:东方出版中心,1999谢天振编《翻译的理论建构与文化透视》,上海:外语教育出版社,2000谢天振著《翻译研究新视野》,青岛:青岛出版社,2003许钧、袁筱一等编著《当代法国翻译理论》,武汉:湖北教育出版社,2001许钧著《翻译论》,武汉:湖北教育出版社,2003杨自俭、刘学云编《翻译新论(1983-1992))),武汉:湖北教育出版社,1994张柏然、许钧主编((面向21世纪的译学研究》,北京:商务印书馆,2002郑海凌著《文学翻译学》,郑州:文心出版社,2000(中国译协《翻译通讯》编辑部编《翻译研究论文集(1894一1948))),北京:外语教学与研究出版社,1984 中国译协《翻译通讯》编辑部编《翻译研究论文集(1949一1983))),北京:外语教学与研究出版社,1984附录:10种与译学研究关系比较密切的杂志1 BABEL: International Journal of Translation (The Netherlands)2 META: Translators‟Journal (Canada)3 TARGET: International Journal of Translation Studies (The Netherlands)4 THE TRANSLATOR: Studies in Intercultural Communication (UK)5 PERSPECTIVES: Studies in Translatology (Denmark)6《中国翻译》7《外国语》8《外语与外语教学》9《四川外语学院学报》10《解放军外国语学院学报》。

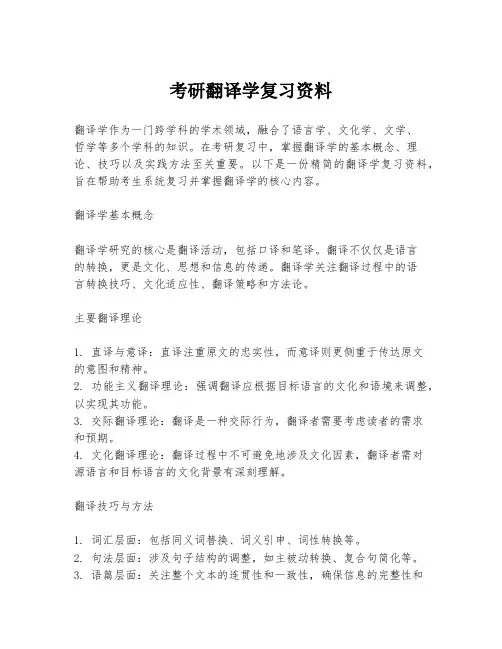

考研翻译学复习资料翻译学作为一门跨学科的学术领域,融合了语言学、文化学、文学、哲学等多个学科的知识。

在考研复习中,掌握翻译学的基本概念、理论、技巧以及实践方法至关重要。

以下是一份精简的翻译学复习资料,旨在帮助考生系统复习并掌握翻译学的核心内容。

翻译学基本概念翻译学研究的核心是翻译活动,包括口译和笔译。

翻译不仅仅是语言的转换,更是文化、思想和信息的传递。

翻译学关注翻译过程中的语言转换技巧、文化适应性、翻译策略和方法论。

主要翻译理论1. 直译与意译:直译注重原文的忠实性,而意译则更侧重于传达原文的意图和精神。

2. 功能主义翻译理论:强调翻译应根据目标语言的文化和语境来调整,以实现其功能。

3. 交际翻译理论:翻译是一种交际行为,翻译者需要考虑读者的需求和预期。

4. 文化翻译理论:翻译过程中不可避免地涉及文化因素,翻译者需对源语言和目标语言的文化背景有深刻理解。

翻译技巧与方法1. 词汇层面:包括同义词替换、词义引申、词性转换等。

2. 句法层面:涉及句子结构的调整,如主被动转换、复合句简化等。

3. 语篇层面:关注整个文本的连贯性和一致性,确保信息的完整性和逻辑性。

4. 文化适应性:翻译时需考虑目标语言的文化背景,适当调整以避免文化误解。

翻译实践翻译实践是检验翻译理论的重要环节。

考生应通过大量的翻译练习,将理论知识转化为实际操作能力。

建议考生选择不同题材和风格的文本进行翻译,如文学作品、科技论文、法律文件等,以提高翻译的适应性和灵活性。

翻译批评翻译批评是对翻译作品的评价和分析。

考生应学会从语言、文化、风格等多个角度对翻译作品进行客观评价,识别翻译中的亮点和不足,提出改进建议。

复习策略1. 系统学习:构建翻译学的知识体系,从基础概念到高级理论,逐步深入。

2. 案例分析:通过分析经典翻译案例,理解不同翻译策略的应用。

3. 实践练习:多做翻译练习,尤其是不同类型的文本,以提高翻译技能。

4. 反思总结:在翻译实践中不断反思,总结经验教训,形成自己的翻译风格。

翻译硕士考研资料大全本文系统介绍翻译硕士考研难度,翻译硕士就业,翻译硕士考研辅导,翻译硕士考研参考书,翻译硕士专业课五大方面的问题,凯程翻译硕士老师给大家详细讲解。

特别申明,以下信息绝对准确,凯程就是王牌的翻译硕士考研机构!一、翻译硕士考研初试参考书是什么翻译硕士初试参考书很多人都不清楚,这里凯程翻译硕士王牌老师给大家整理出来了,以供参考:英语笔译(语言服务管理)方向汉语写作与百科《百科知识考点精编与真题解析》,光明日报出版社;《中西翻译思想比较研究》,刘宓庆,中国对外翻译出版公司(2011);《翻译研究》,思果,中国对外翻译出版公司(2011);《问学·余秋雨:与学生谈中国文化》,余秋雨,陕西师范大学出版社;《中国翻译》期刊;翻译硕士英语《英语笔译综合能力2级》,汪福祥,外文出版社;《英语专业考研基础英语高分突破》,世界图书出版社;《英语专业考研基础英语试题》,郭棲庆,天津科学技术出版社;英语翻译基础《高级英汉翻译教程》,叶子南,清华大学出版社;《英汉简明翻译教程》,庄绎传,外语教学与研究出版社;《英语笔译实务2级》,汪福祥,外文出版社;《散文佳作108篇》,译林出版社;《英译中国现代散文选》,张培基,上海外语教育出版社;日语口译方向日语笔译方向汉语写作与百科《百科知识考点精编与真题解析》,光明日报出版社;《中西翻译思想比较研究》,刘宓庆,中国对外翻译出版公司(2011);《翻译研究》,思果,中国对外翻译出版公司(2011);《问学·余秋雨:与学生谈中国文化》,余秋雨,陕西师范大学出版社;《中国翻译》期刊;日语翻译基础《日语口译实务2级》,陆留弟,外文出版社;《日语口译实务3级》,邱鸣,外文出版社;提示:以上书比较多,有些书的具体内容是不需要看的,凯程授课老师届时会给大家详细讲解每个重点的内容,减少大家盲目复习。

二、翻译硕士难度大不大,跨专业的人考上的多不多?近些年翻译硕士很火,尤其是像这样的著名学校。

翻译理论与实践研究参考文献一、外语教学与研究出版社:1. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation 换言之:翻译教程2. Bell, R. T. Translation and Translating : Theory and Practice译文与翻译:理论与实践3.申雨平、戴宁、范仲英实用翻译教程4. 王克非从翻译史看文化差异5. 王佐良、丁往道英语文体学引论二、上海外语教育出版社:1. 王克非翻译文化史论2. 谢天振翻译的理论建构与文化透视3. Newmark, Peter: Approaches to Translation翻译问题探讨4. Steiner, George: After Babel—Aspects of Language and Translation(3rd ed. )通天塔之后――语言与翻译面面观5. Toury, Gideon: Descriptive Translation Studies and Beyon 描述翻译学及其它6. Hatin, Basil and Ian Mason: Discourse and the Translator语篇与译者7. Newmark, Peter: textbook of Translation 翻译教程8. Nord, Christiane: Translating as a Purposeful Activity—Functionalist Approaches Explained目的性行为――析功能翻译理论9. Bassnett, Susan and Andre Lefevere: Constructing Cultures—Essays on Literary Translation文化构建――文学翻译论集10. Hickey, Leo (ed.): The Pragmatics of Translation语用学与翻译11. Hatim, Basil: Communication Across Cultures: Translation Theory and Contrastive Text Linguistics跨文化交际:翻译理论与对比篇章语言学12. Wilss, Wolfram: The Science of Translation: Problems and Methods 翻译学:问题与方法13. Nida, Eugene A.:Language and Culture: Contexts in Translating语言与文化:翻译中的语境14. SnelI-Hornby, Mary: Translation Studies: An Integrated Approach翻译研究:综合法15. Davis, Kathleen: Deconstruction and Translation 解构主义与翻译16. Hermans, Thee: Translation in Systems: Descriptive and System Oriented Approaches Explained 系统中的翻译:描写和系统理论解说17. Gull, Ernst-August: Translation and Relevance Cognition and Context翻译与关联:认知与语境18. Gentzler, Edwin: Contemporary Translation Theories (revised 2nd editio)当代翻译理论(第二版)19. Baker, Mona (ed.): Routledge Encyclopedia of Translation Studies翻译研究百科全书20. Nida, Eugene A.: Toward a Science of Translating 翻译科学探索21. Nida, Eugene A. & Charles R.:The Theory and Practice of Translation翻译理论与实践22. Lefevere, Andre (ed.): Translation/History/Culture: A Sourcebook 翻译、历史与文化论集23. Reiss, Katharina: Translation Criticism: The Potentials and Limitations翻译批评:潜力与制约24. Venuti, Lawrence:The Translator's Invisibility: A History of Translation译者的隐身:一部翻译史25. Bassnett, Susan: Translation Studies (3rd edition) 翻译研究(第三版)26. Williams, Jenny & Andrew Chesterman:The Map: A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies 路线图:翻译研究方法入门27. Shullleworth, Mark & Moira: Dictionary of Translation Studies翻译学词典三、中国对外翻译出版公司:翻译理论与实务丛书(罗进德主编)1. 马祖毅著中国翻译简史——五四以前部分(增订版)2. 金 著等效翻译探索 (增订版)3. 刘宓庆著文体与翻译 (增订版)4. 金圣华、黄国彬主编困难见巧——名家翻译经验谈5.周兆祥著翻译与人生6.陈生保编著英汉科技翻译指要7. 冯志杰著汉英科技翻译指要8. 陈忠诚著法窗译话9. 刘重德编著文学翻译十讲10. 陈定安编著英汉比较与翻译11. 谭载喜编著新编奈达论翻译12. 刘宓庆著当代翻译理论13. 郭建中编文化与翻译14. 陈忠诚著词语翻译丛谈15. 陈忠诚、吴幼娟著词语翻译丛谈续编16. 贾文波著汉英时文翻译17. 黄忠廉著翻译变体研究18. 马红军著翻译批评散论19.思果著翻译新究20. 李运兴著语篇翻译引论21. 包惠南著文化语境与语言翻译22. 刘宓庆著翻译与语言哲学23. 萧立明著新译学论稿四、其它:1. 《翻译论集》罗新璋编,商务印书馆,1984年版2. 《中国翻译史》(上卷) 马祖毅著,湖北教育出版社,1999年版3. 《西方翻译简史》谭载喜著,商务印书馆,1991年版4. 《外国翻译理论评介文集》中国对外翻译出版公司编印,1984年版5. 《奈达论翻译》谭载喜编译,中国对外翻译出版公司,1984年版6. 《语言与翻译》[苏]巴尔胡达罗夫著,蔡毅、虞杰、段京华编译,中国对外翻译出版公司,1985年版7. 《文体与翻译》刘宓庆著,中国对外翻译出版公司,1986年版8. 《习语汉译英研究》张培基编,商务印书馆,1979年版9. 《英汉翻译教程》张培基等编著,上海外语教育出版社,1980年版10. 《英汉翻译手册》钟述孔著,商务印书馆,1980年版11. 《翻译的技巧》钱歌川著,台湾开明书店印行,1972年版12. 《翻译漫谈》钱歌川著,中国对外翻译出版公司,1980年版13. 《科技翻译工作手册》李维颐等编,天津科学技术出版社,1986年版14. 《长安译论》王宏印主编,陕西旅游出版社,2000年版15. 《跨语交际》谭载喜编译,漓江出版社,1993年版16. 《语言论——言语研究导论》[美]爱德华·萨丕尔著,陆卓元译,商务印书馆,1997年版17. 《句法理论的若干问题》[美]诺姆·乔姆斯基著,黄长著、林书武、沈家煊译,中国社会科学出版社,1986年版18. 《意义的探究——当代西方释义学》张汝伦著,辽宁人民出版社,1986年版英汉翻译常用工具书(一)英汉类1.《新英汉词典》(增补本) 《新英汉词典》编写组编,上海译文出版社,1986年版2.《英华大辞典》(修订第二版) 郑易里等编并修订,商务印书馆,1984年版3.《英汉大辞典》(缩印本) 陆谷孙主编,上海译文出版社,1993年版4.《远东英汉大辞典》梁实秋主编,远东图书公司印行,1977年版5.《最新高级英汉词典》蔡文萦主编,李赋宁审校,商务印书馆国际有限公司,1994年版(二)汉英类1.《汉英词典》(修订版)、北京外国语大学英语系词典组编,外语教学与研究出版社,l 995年版2.《汉英大辞典》(上、下卷) 吴光华主编,上海交通大学出版社,1993年版3.《远东汉英大辞典》梁实秋原主编,张芳杰主编,新华出版社,远东图书公司,1995年版(三)英语类1.Longman Dicitonary of Contemporary Englis h,Longman Group Limited.19782.Chambers Twentieth Century Dictionary,new ed.,Edinburgh & London,1972.3.The American Heritage Dictionary of the English Language,New York.19754.Webster’s Third New International Dictionary of the English Language,Springfield,Mass.,1961(Addenda 1966),19715.6,000 words:A Supplement to Webster’s Third New International Dictionary,Springfield,Mass.,19766.ORIGINS An Etymological Dictionary of Modern Englis h,by Eric Partridge,London,1990(四)汉语类1.《现代汉语词典》商务印书馆,1970年版2.《现代汉语词林》(正反序编排) 福建人民出版社,1986年版3.《汉语大字典》(缩印本)《汉语大字典》编委会,四川辞书出版社、湖北辞书出版社,1993年版4.《古代汉语词典》《古代汉语词典》编写组,商务印书馆,1998年版(五)专名类1.《英语姓名译名手册》(第二次修订本) 新华通讯社译名资料组编,商务印书馆,1985年版2.《世界姓名译名手册》《世界姓名译名手册》编译组编,化学工业出版社,1987年版3.《外国地名译名手册》中国地名委员会编,商务印书馆,1983年版4.《世界地名译名手册》辛华编,商务印书馆,1978年版5.《世界报刊、通讯社、电台译名手册》(修订本) 辛华编,商务印书馆;1978年版(六)略语类1.《英汉缩略语词典》西安外国语学院英语系《英汉缩略语词典》编写组,陕西人民出版社,1980年版2.《英语缩略词词典》史群编,商务印书馆,1979年版(七)科技类1.《英汉技术词典》清华大学《英汉技术词典》编写组编,国防工业出版社,1978年版2.《英汉科技缩写词汇》阎庆甲编,冶金工业出版社,1981年版3.《科技翻译工作手册》李维颐等编,天津科学技术出版社,1986年版(八)史地类1.《世界历史词典》勒文翰、郭圣铭、孙道天主编,上海辞书出版社,1985年版2.《外国历史大事年表》(公元前4500年一公元1945年) 王治邦、曲培洛、唐承运、于庆和、王永本编,辽宁人民出版社,1985年版3.《世界现代史大事记》吴成平编著,知识出版社,1984年版4.《美国两百年大事记》[美]加尔文·D·林顿编著,谢延光、储复耘、容再光、李祥荣译,上海译文出版社,1984年版5.《各国概况》(1979年版) 《各国概况》编辑组编,世界知识出版社,1979年版(九)百科类1.《辞海》(缩印本) 《辞海》编辑委员会编,上海辞书出版社,1989年版2.《辞源》(修订本) (1—4合订本)商务印书馆,1989年版3.《简明不列颠百科全书》(十卷本) 《简明不列颠百科全书》编辑部译编,中国大百科全书出版社,1986年版4.《中国大百科全书》(多卷本) 中国大百科全书出版社,1982年版。

翻译研究资料汇总翻译期刊国际翻译期刊(可在proquest、EBSCO等数据库检索)International Journal of Translation (IJT)Language InternationalMachine TranslationMetaMultilingual Communications and ComputingTarget: International Journal of Translation StudiesTranslation JournalTranslation ReviewThe Translator国内翻译期刊(可在中国期刊网检索)中国翻译上海科技翻译上海翻译中国科技翻译外语与翻译外国传统翻译理论Cicero: On the Best Style of OratorsHorace: The Art of PoetryQuintilian: Insitutio OratoriaSt Jerome: Letter to PammachiusSt AugustineMartin Luther: An Open Letter on TranslatingJohn Dryden: Preface to Ovid's Epistles, Translated by Several Hands Perrot d'Ablancourt: Prefaces to Tacitus and LucianCharles BatteuxAlexander Fraser TytlerNovalis: BlutenstaubM. V. LomonosovA. PushkinV. A. ZhukovskyV. G. BelinskyMatthew ArnoldFrancis NewmanSchlegel: Homers Werke von J.H. V ossJohann Wolfgang von Goethe: Dichtung und WahrheitFriedrich Schleiermacher: "On the Different Methods of Translating"Wilhelm von Humboldt中国传统翻译理论Chinese Translation Theory支谦:法句经序道安:五失本、三不易鸠摩罗什:嚼饭与人慧远:文不害意彦琮:十条八备玄奘:五種不翻周敦义:翻译名义序严复:译事之难鲁迅:寧信而不順傅雷钱钟书当代翻译理论Benedetto CroceWalter Benjamin: The Task of the TranslatorJ. P. PostgateK. I. ChukovskyThe American Translation WorkshopI. A. RichardsJonans ZdanysEzra Pound: Guido's RelationsFrederic WillThe Science of TranslationNoam ChomskyJ. C. CatfordEugene A. Nida: Principles of Correspondence; Toward a Science of TranslatingWolfram WilssAlbrecht NeubertKaharina Reiss: Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation Hans J. Vermeer: Skopos and Commission in Translation TheoryMary Snell-HornbyEarly Translation StudiesJiri LevyFrantisek MikoAnton PopovicJ. S. Holmes: The Name and Nature of Translation StudiesAndré Lefevere: Mother's Courage Cucumbers: Text, System and Refraction in a Theory of LiteratureR. Van den BroeckSusan BassnettPolysystem TheoryTurij TynjanovItama Even-Zohar: The Position of Translated Literature within the Literary PolysystemGideo Toury: The Nature and Role of TranslationDeconstructionMichel FoucaultMartin HeideggerJacques Derrida: What is a "Relevant" Translation?Gayatri Spivak: The Politics of TranslationWillard V. Quine: Word and ObjectJorge Luis Borges: The Translators of The One Thousand and One NightsVladimir Nabokov: Problems of Translation: Onegin in EnglishJean-Paul Vinay and Jean Darbelnet: A Methodology for TranslationRoman Jakobson: On Linguistic Aspects of Translation 1960s-1970sPeter Newmark: Textbook of Translation; Approaches to TranslationGeorge Steiner: The Hermeneutic Motion; After Babel;L. BarkhudarovV. KomissarovGeorge MouninDanica SeleskovitchPhilip E. Lewis: The Measutre of Translation EffectsAntoine Berman: Translation and the Trials of the ForeignShoshana Blum-Kulka: Shifts of Cohesion and Coherence in TranslationLori Chamberlain: Genders and the Metaphorics of Translation 1990s and BeyondAnnie Brisset: The Search for a Native Langauge: Translation and Cultural IdentityDouglas Robinson: Western Translation TheoryLawrence Venuti: Translation Studies Reader我国翻译研究书目包惠南.文化语境与语言翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2001.350页.鲍刚.口译理论概述.北京:中国对外翻译出版公司,2005.343页.北京第二外国语学院本书编委会编.语言与翻译(论文集) .北京:旅游教育出版社,1992.蔡小红.口译评估.北京:中国对外翻译出版公司,2007.266页.蔡新乐.翻译的艺术哲学——文学翻译的含意本体论.开封:河南大学出版社,1999.蔡新乐.文学翻译的艺术哲学.开封:河南大学出版社,2001.蔡新乐.翻译的本体论研究——翻译研究的第三条道路、主体间性与人的元翻译构成.上海:上海译文出版社,2005.284页.蔡新乐.翻译与汉语——解构主义视角下的译学研究.北京:中央编译出版社,2006.255页.蔡新乐.相关的相关:德里达“…相关的‟翻译”思想及其他.北京:中国社会科学出版社,2007.305页.蔡新乐,郁东占.文学翻译的释义学原理.开封:河南大学出版社,1997.曹菡艾,赵兴民.联合国文件翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2007.曹明伦.翻译之道:理论与实践.河北保定:河北大学出版社,2007.289页.曹汀.关于翻译标准的几个问题.北京:商务印书馆,1959.曹炜等.文言文今译方法和规律.南京:江苏教育出版社,1994.柴明颎主编.口译的专业化道路:国际经验和中国实践(论文集,英文、中文).上海:上海外语教育出版社,2006.458页.柴秀娟.翻译描述中的语域: 英汉虚构类翻译平行语篇的语域分析模式(英文本).北京:社会科学文献出版社,2007.陈福康.中国译学理论史稿.上海:上海外语教育出版社,1992/2000.521页/527页.陈菁.口译交际过程中的跨文化噪音.北京:外文出版社,2005.陈历明.翻译:作为复调的对话.成都:四川大学出版社,2006.180页.陈明瑶,卢彩虹.新闻英语语体与翻译研究.北京:国防工业出版社,2006.234页.陈蒲清.文言今译学.长沙:岳麓书社,1999/2000.陈伟.学理反思与策略重构——英汉词典中例证翻译的目的性研究.上海:上海译文出版社,2006.417页.陈伟.翻译与词典间性研究.上海:上海译文出版社,2007.427页.陈秀等编.浙江省译家研究.杭州:浙江大学出版社,2007.217页.陈玉刚主编.中国翻译文学史稿.北京:中国对外翻译出版公司,1989.陈肇雄主编.机器翻译研究进展.北京:电子工业出版社,1992.成昭伟.文学翻译概论(英文本).北京:国防工业出版社,2007. 418页.程永生.描写交际翻译学.合肥:安徽大学出版社,2001.445页.程镇球.翻译论文集.北京:外语教学与研究出版社,2002.214页.褚东伟.商业翻译导论.武汉:湖北教育出版社,2003.268页.丛滋杭.中国古典诗歌英译理论研究.北京:国防工业出版社,2007.254页.崔长青,张碧竹编.翻译的要素.苏州:苏州大学出版社,2007.党金学.中外翻译理论选读.西安:陕西人民出版社,2005.董乐山.董乐山文集(第二卷).李辉编.石家庄:河北教育出版社,2001.324页.董明.翻译:创造性叛逆.北京:中央编译出版社,2006 .217页.杜承南,文军主编.中国当代翻译百论.重庆:重庆大学出版社,1994.杜建慧等.翻译学概论.北京:民族出版社,1998.330页.杜瑞清,党金学主编.西安外国语学院学术论丛(第六卷)——翻译的艺术.西安:陕西人民出版社,2002.段初发.文学与翻译论稿.北京:中国传媒大学出版社,2005.257页.顿官刚.湖湘译林与外国翻译研究.长沙:岳麓书社,2006.范守义.翻译研究:另类视野.北京:外语教学与研究出版社,2004.566页.范祥涛.科学翻译影响下的文化变迁——20世纪初科学翻译的描写研究.上海:上海译文出版社,2006.372页.方华文.20世纪中国翻译史.西安:西北大学出版社,2005.651页.方梦之编选.译论纵横.上海:上海远东出版社,1993.334页.费小平.翻译的政治——翻译研究与文化研究.北京:中国社会科学出版社,2005.350页.冯建文.神似翻译学.兰州:敦煌文艺出版社,2001.冯庆华主编.文体翻译论.上海:上海外语教育出版社,2002.483页.冯庆华主编.红译艺坛——《红楼梦》翻译艺术研究.上海:上海外语教育出版社,2006.487页.冯庆华.母语文化下的译者风格.上海:上海外语教育出版社,2008.476页.冯文坤.翻译与翻译之存在——关于翻译的存在论思考.成都:四川人民出版社,2008.冯志伟.自然语言机器翻译新论.北京:语文出版社,1995.冯志伟.机器翻译研究.北京:中国对外翻译出版公司,2004.841页.冯志伟,杨平.自动翻译.上海:知识出版社,1987.佛雏.王国维哲学译稿研究.北京:社会科学文献出版社,2006.282页.傅浩.说诗解译:中外诗歌与翻译论集.北京:中国传媒大学出版社,2005.傅勇林.文化范式:译学研究与比较文学.成都:西南交通大学出版社,2000.傅仲选.实用翻译美学.上海:上海外语教育出版社,1993.247页.高华丽.翻译教学研究:理论与实践.杭州:浙江大学出版社,2008.254页.高黎平.美国传教士与晚清翻译.天津:百花文艺出版社,2006.高圣兵.Logic汉译研究——跨文化翻译中的“格义”、视域融合与接受.上海:上海译文出版社,2008.313页.葛校琴.后现代语境下的译者主体性研究.上海:上海译文出版社,2006.279页.耿龙明主编.翻译论丛.上海:上海外语教育出版社,1998.龚光明.翻译思维学.北京:上海社会科学院出版社,2004.485页.辜正坤.中西诗鉴赏与翻译.长沙:湖南人民出版社,1998.448页.辜正坤.中西诗比较鉴赏与翻译理论.北京:清华大学出版社,2003.548页.辜正坤.译学津原.郑州:文心出版社,2005.364页.顾铁军.外国新影片翻译与研究.北京:中国传媒大学出版社,2006.428页.顾正阳.古诗词曲英译论稿.上海:百家出版社,2003.316页.顾正阳.古诗词曲英译理论探索.上海:上海交通大学出版社,2004.417页.顾正阳.古诗词曲英译美学研究.上海:上海大学出版社,2006.491页.顾正阳.古诗词曲英译文化探索.上海:上海大学出版社,2007.449页.郭建中编.文化与翻译(论文集).北京:中国对外翻译出版公司,2000.440页.郭建中.当代美国翻译理论.武汉:湖北教育出版社,2000.郭建中.科普与科幻翻译:理论、技巧与实践.北京:中国对外翻译出版公司,2004.494页.郭兰英.口译与口译人才培养研究.北京:科学出版社,2007.187页.郭延礼.中国近代翻译文学概论.武汉:湖北教育出版社,1998/2005.601页/477页.郭云生.古文翻译法.合肥:安徽教育出版社,1989.郭著章等.翻译名家研究.武汉:湖北教育出版社,1999.465页岸选编.中西诗歌翻译百年论集.上海:上海外语教育出版社,2007.708页.韩江洪.严复话语系统与近代中国文化转型.上海:上海译文出版社,2006.340页.韩子满.英语方言汉译初探(英文本).开封:河南大学出版社,2004.119页.韩子满.文学翻译杂合研究.上海:上海译文出版社,2005.230页.何三宁.翻译多元论实证分析研究.北京:科学出版社,2008.238页.何元建.生成语言学背景下的汉语语法及翻译研究.北京:北京大学出版社,2007.361页.贺显斌.论权力关系对翻译的操控.厦门:厦门大学出版社,2005.贺显斌.论权力关系对翻译的操控.北京:外语教学与研究出版社,2006.黑龙江省翻译工作者协会编辑.翻译论丛.哈尔滨:黑龙江省译协,1988.侯国金.语用标记理论与应用:翻译评估的新方法(英文本).成都:四川大学出版社,2005.283页.胡翠娥.文学翻译与文化参与——晚清小说翻译的文化研究.上海:上海外语教育出版社,2007.274页.胡德香.翻译批评新思路:中西比较语境下的文化翻译批评.武汉:武汉出版社, 2006.胡庚申.翻译适应选择论.武汉:湖北教育出版社,2004.胡庚申主编.翻译与跨文化交流:转向与拓展(2005年首届海峡两岸翻译与跨文化交流研讨会论文集).上海:上海外语教育出版社,2007.450页.胡开宝.英汉词典历史文本与汉语现代化进程.上海:上海译文出版社,2005.302页.胡明亮.语篇衔接与翻译.成都:巴蜀书社,2007.239页.湖北省翻译工作者协会编.翻译论文集.武汉:湖北省翻译工作者协会,1987.湖北省译协,武汉市译协编,华先发主编.翻译与文化.武汉:湖北科学技术出版社,2000.408页.黄杲炘.英语诗汉译研究—从柔巴依到坎特伯雷.第2版.武汉:湖北教育出版社,2007.黄杲炘.英诗汉译学.上海:上海外语教育出版社,2007.353页.黄国文.翻译研究的语言学探索——古诗词英译本的语言分析.上海:上海外语教育出版社,2006.247页.黄河燕主编.机器翻译研究进展——2002年全国机器翻译研讨会论文集.北京:电子工业出版社,2002.282页.黄嘉德编.翻译论集.上海:西风出版社,1940.黄龙.翻译学(英文本) .南京:江苏教育出版社,1988.黄龙.翻译艺术教程.南京:南京大学出版社,1988.黄勤.英语新闻汉译的跨学科分析(英文本).北京:中国社会科学出版社,2007.282页.黄少政.翻译还是演绎——功能主义翻译研究.西宁:青海人民出版社,2003.457页.黄维木+梁,江弱水编选.余光中选集(第四卷:语文及翻译论集).合肥:安徽教育出版社,1999.黄雨石.英汉文学翻译探索.西安:陕西人民出版社,1988.黄振定.翻译学——艺术论与科学论的统一.长沙:湖南教育出版社,1998.黄振定.翻译学的语言哲学基础.上海:上海交通大学出版社,2007.246页.黄中习.中华对联研究与英译初探.长春:时代文艺出版社,2005.272页.黄忠廉.翻译变体研究.北京:中国对外翻译出版公司,2000.黄忠廉.翻译本质论.武汉:华中师范大学出版社,2000.233页.黄忠廉.变译理论.北京:中国对外翻译出版公司,2002.296页.黄忠廉,李亚舒.科学翻译学.北京:中国对外翻译出版公司,2004.444页.贾文波.应用翻译功能论.北京:中国对外翻译出版公司,2004.379页.贾正传.融合与超越:走向翻译辩证系统论.上海:上海译文出版社,2008.313页.姜秋霞.审美过程:文学翻译中的格式塔意象再造(英文本).北京:商务印书馆,2002.257页.姜治文,文军编.翻译批评论(论文集).重庆:重庆大学出版社,1999.605页.姜治文,文军主编.翻译标准论.成都:四川人民出版社,2000.蒋坚松.英汉对比与汉译英研究.长沙:湖南人民出版社,2002.227页.蒋坚松,黄振定主编.语言与翻译研究(论文集).北京:中国社会科学出版社,2000.417页.蒋坚松,彭利元主编.刘重德翻译思想及其他.长沙:湖南师范大学出版社,2003.蒋述卓.佛经翻译与中古文学思潮.南昌:江西人民出版社,1990.蒋骁华.符号学翻译研究——文学语言的理据及其再造(英文本).北京:外语教学与研究出版社,2003.215页.蒋翼振编.翻译学通论.上海:上海美利印刷公司印刷,商务印书馆发行,1927.234页.金惠康.跨文化交际翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2003.402页.金惠康.跨文化交际翻译续编.北京:中国对外翻译出版公司,2004.492页.金圣华.桥畔译谈——翻译散论八十篇.北京:中国对外翻译出版公司,1997.金隄.等效翻译探索.北京:中国对外翻译出版公司,1989/1998.167页/235页.靳涵身.诗型广告翻译研究.成都:四川大学出版社,2004.402页.孔慧怡.翻译▪文学▪文化.北京:北京大学出版社,1999.孔慧怡编.中国翻译运动经纬论文集.北京:北京大学出版社,2000.孔慧怡,杨承淑编.亚洲翻译传统与现代动向.北京:北京大学出版社,2000.207页.黎难秋.中国科学文献翻译史稿.合肥:中国科学技术大学出版社,1993.黎难秋.中国科学翻译史料.合肥:中国科学技术大学出版社,1996.黎难秋.中国口译史.青岛:青岛出版社,2002.466页.黎难秋.中国科学翻译史.合肥:中国科学技术大学出版社,2006.650页.李宝初.日出山花红胜火:论叶君健的创作与翻译.北京:华文出版社,1997.李长栓.非文学翻译理论与实践.北京:中国对外翻译出版公司,2004.589页.李德凤等编.法律文本翻译(论文选).北京:中央编译出版社,2007.487页.李德俊.平行语料库与积极型汉英词典的研编——基于平行语料库的词典编纂系统CpsDict的研制与应用.上海:上海译文出版社,2008.250页.李河.巴别塔的重建与解构——解释学视野中的翻译问题.昆明:云南大学出版社,2005.李和庆,黄皓,薄振杰编.西方翻译研究方法论:70年代以后(英文本).北京:北京大学出版社,2005.326页.李寄.鲁迅传统汉语翻译文体论.上海:上海译文出版社,2008.226页.李逵六.口译——理论与实践、语言与交际.北京:外语教学与研究出版社,1994.李林波.中国新时期翻译研究考察:1981—2003.西安:西北工业大学出版社,2007.177页.李美.母语与翻译.上海:上海外语教育出版社,2008.368页.李明.翻译研究的社会符号学视角(英文本).武汉:武汉大学出版社,2005.李明,卢红梅.商务翻译研究.武汉:武汉大学出版社,2006.李爽学.得意忘言:翻译、文学与文化评论.北京:三联书店,2007.376页.李伟.中国近代翻译史.济南:齐鲁书社,2005.334页.李亚舒等编.科技翻译论著集萃.北京:中国科学技术出版社,1994.李亚舒等主编.科技翻译论著新萃.北京:气象出版社,2000.李亚舒,黎难秋主编.中国科学翻译史.长沙:湖南教育出版社,2000.744页.李延林等主编.英语文化翻译学教程(英文本).长沙:中南大学出版社,2003.183页.李玉良.《诗经》英译研究.济南:齐鲁书社,2007.396页.李运兴.语篇翻译引论.北京:中国对外翻译出版公司,2001.224页.李占喜.关联与顺应:翻译过程研究(英文本).北京:科学出版社,2007.196页.李照国.译海心语——中医药文化翻译别论.上海:上海中医药大学出版社,2006.李照国.译海心悟——中国古典文化翻译别论.上海:上海中医药大学出版社,2007.292页.李照国.熵化·耗散·重构——汉英翻译理法探微.上海:上海科学技术出版社,2008.352页.梁启超.梁启超全集(第七册).北京:北京出版社,1999.廖七一.当代西方翻译理论探索.南京:译林出版社,2000.327页.廖七一等.当代英国翻译理论.武汉:湖北教育出版社,2001.472页.廖七一.胡适诗歌翻译研究.北京:清华大学出版社,2006.344页.林本椿主编.福建翻译家研究.福州:福建教育出版社,2004.林本椿.福建翻译家研究.福州:福建教育出版社,2005.林相周.英汉翻译中的语法问题.福州:福建人民出版社,1979.刘法公.商贸汉英翻译专论.重庆:重庆出版社,1999.刘法公.商贸汉英翻译评论.北京:外语教学与研究出版社,2005.刘和平.口译技巧——思维科学与口译推理教学法.北京:中国对外翻译出版公司,2001.199页.刘和平.口译理论与教学.北京:中国对外翻译出版公司,2005.238页.刘华文.汉诗英译的主体审美论.上海:上海译文出版社,2005.336页.刘靖之,林戊荪,金圣华主编.翻译教学研讨会论文集.香港:香港翻译学会,2000.569页.刘宓庆.现代翻译理论.南昌:江西教育出版社,1990.301页.刘宓庆.当代翻译理论.北京:中国对外翻译出版公司,1999.刘宓庆.新编当代翻译理论.北京:中国对外翻译出版公司,2005.314页.刘宓庆.新编汉英对比与翻译.北京:中国对外翻译出版公司,2006.559页.刘宓庆.翻译美学导论.北京:中国对外翻译出版公司,2005.371页.刘宓庆.文化翻译论纲.武汉:湖北教育出版社,1999/2007.317页/288页.刘宓庆.翻译与语言哲学.北京:中国对外翻译出版公司,2001/2007.547页/536页.刘宓庆.翻译教学:实务与理论.北京:中国对外翻译出版公司,2003/2007.614页/586页.刘宓庆.口笔译理论研究.北京:中国对外翻译出版公司,2004.334页.刘宓庆.中西翻译思想比较研究.北京:中国对外翻译出版公司,2005.546页.刘宓庆.刘宓庆翻译散论.王建国编.北京:中国对外翻译出版公司,2006.457页.刘绍龙.翻译心理学.武汉:武汉大学出版社,2007.287页.刘绍龙,何家宁,王柳琪.翻译实证研究方法论.武汉:武汉大学出版社,2006.刘世聪主编.红楼译评:《红楼梦》翻译研究论文集.天津:南开大学出版社,2004.597页.刘涌泉等.机器翻译论文选辑.北京:科学技术文献出版社,1979.刘涌泉等.中国的机器翻译.北京:知识出版社,1984.刘重德.文学翻译十讲(英文本) .北京:中国对外翻译出版公司,1991.刘重德.浑金璞玉集.北京:中国对外翻译出版公司,1994.刘重德主编.三湘译论.长沙:湖南出版社,1995.刘重德.西方译论研究.北京:中国对外翻译出版公司,2003.166页.刘重德主编.英汉语比较与翻译(1).上海:上海外语教育出版社,2006.522页.刘重德主编.英汉语比较与翻译(2).上海:上海外语教育出版社,2006.458页.刘重德.翻译论稿.北京:高等教育出版社,2007.234页.刘宗和主编.论翻译教学(论文集).北京:商务印书馆,2001.460页.卢红梅.英汉语篇回指对比研究与翻译.武汉:武汉大学出版社,2006.陆文慧主编.法律翻译——从实践出发(文集).北京:法律出版社,2004.371页.吕国军.口译与口译教学研究.北京:外语教学与研究出版社,2005.吕俊.跨越文化障碍——巴比塔的重建.南京:东南大学出版社,2001.317页.吕俊,侯向群.翻译学——一个建构主义的视角.上海:上海外语教育出版社,2006.282页.马会娟.奈达翻译理论研究(英文本).北京:外语教学与研究出版社,2003.250页.罗新璋编.翻译论集.北京:商务印书馆,1984.罗选民主编.外语·翻译·文化(第二辑).长沙:湖南科学技术出版社,1999.罗选民主编.中华翻译文摘(2000卷,汉英对照) .北京:清华大学出版社,2002.281页.罗选民主编.外国文学翻译在中国.合肥:安徽文艺出版社,2003.罗选民主编.中华翻译文摘(2001年卷,汉英对照).北京:清华大学出版社,2004.230页.罗选民编.文学翻译与文学批评.北京:人民文学出版社,2005.罗选民编.语言认知与翻译研究.北京:外文出版社,2005.罗选民主编.中华翻译文摘(2002—2003卷,汉英对照) .北京:清华大学出版社,2006.448页.罗选民编.文化批评与翻译研究.北京:外文出版社,2006.罗选民,佘协斌主编.外语·翻译·文化(第一辑).长沙:湖南科学技术出版社,1997.罗选民,屠国元主编.阐释与解构:翻译研究文集.合肥:安徽文艺出版社,2003.麻争旗.影视译制概论.北京:中国传媒大学出版社,2005.329页.马爱英.中英文化翻译——当代中国文本译释个案研究(英文本).北京:科学出版社,2006.260页.马红军.翻译批评散论.北京:中国对外翻译出版公司,2000.224页.马红军.从文学翻译到翻译文学——许渊冲的译学理论与实践.上海:上海译文出版社,2006.327页.马乐梅.中文和合本圣经翻译原则之研究.西安:陕西师范大学出版社,2001.马祖毅.中国翻译简史——“五四”运动以前部分.北京:中国对外翻译出版公司,1984/1998.331页/458页.马祖毅等编.汉籍外译史.武汉:湖北教育出版社,1997.717页.马祖毅.中国翻译史(上卷,周代——清代).武汉:湖北教育出版社,1999.796页.马祖毅等.中国翻译通史(古代部分全一卷;现当代部分第一卷、第二卷、第三卷、第四卷)〈精装本〉.武汉:湖北教育出版社,2006.古代部分全一卷538页;现当代部分第一卷729页、第二卷857页、第三卷474页、第四卷411页。

翻译研究参考书目选录

1. 陈富康《中国译学理论史稿》,上海外语教育出版社,1997。

2. 《翻译通讯》编辑部编《翻译研究论文集》(上、下),北京:外语教学与研究出版社,1984。

3. 黄龙《翻译学》,江苏教育出版社,1988。

4. 黄鸣奋《英语世界中国古典文学之传播》,上海:学林出版社,1997。

5. 辜正坤《中西诗鉴赏与翻译》,湖南人民出版社,1998。

6. 罗新璋编《翻译论集》,北京:商务印书馆,1984。

7. 马祖毅《中国翻译简史》(五四运动以前部分),中国对外翻译出版公司,1984。

8. 穆雷编著《中国翻译教学研究》,上海外语教育出版社,1999.

9. 王克非《翻译文化史稿》,上海外语教育出版社,1997。

10. 许均《文学翻译批评研究》,译林出版社,1992。

11. 杨自俭、刘学云编《翻译新论》(1983-1992),武汉:湖北教育出版社,1994。

12. 尤金?奈达著,严久生译《语言文化与翻译》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,1998。

13. 尤金?奈达著,谭载喜编译《奈达论翻译》,北京:中国对外翻译出版公司,1993。

14. 中国对外翻译出版公司《诗词翻译的艺术》,北京:中国对外翻译出版公司,1987。

15. 《中国翻译》编辑部编《论英汉翻译技巧》,北京:中国对外翻译出版公司。