2019国家科技进步奖提名项目公示

- 格式:doc

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:4

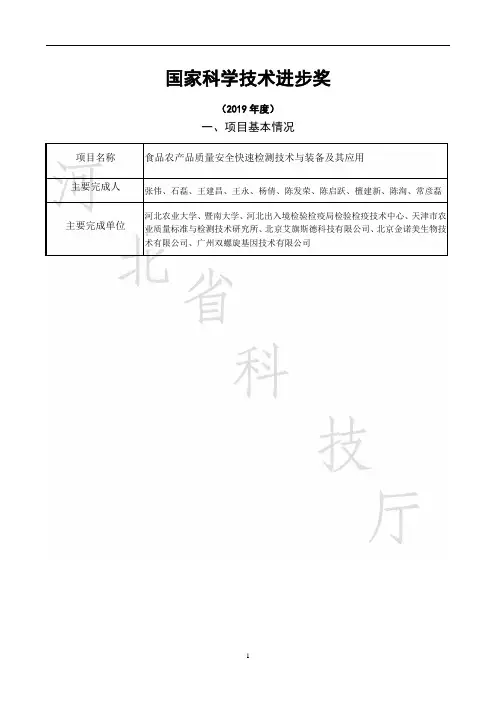

国家科学技术进步奖(2019年度)一、项目基本情况二、项目简介(限1200字)食品农产品中影响质量安全的主要有生物性因素和化学性因素等,包括食源性致病微生物、腐败菌、食品过敏源、食品掺伪、农兽药残留、重金属等危害因素。

近年来,随着转基因食品的商业化生产,对其安全性国内外争论不断。

该项目围绕保障食品农产品质量安全的国家重大需求,在19项国家及省部级计划项目支持下,开展食品农产品质量安全快速检测技术与装备的研究,京津冀粤产学研协作联动,针对常规检测方法存在灵敏度不高、速度不快、高通量不够、不能现场检测、操作繁琐等技术难题,取得以下创新性成果:1. 首次发现Bst 酶扩增DNA的一种新特性,并阐明其扩增机制,以此为基础,首创跨越式滚环等温扩增检测新方法;首次建立可视化的单引物等温扩增技术。

2. 首创等温(恒温)扩增实时荧光检测新技术,并首次建立了多种致病微生物,食品掺伪和过敏源的等温扩增实时荧光检测新方法;率先开发实时荧光重组酶聚合酶扩增(RPA)技术、基因芯片技术检测多种食源性致病菌的方法;发明了HPLC检测致病微生物的方法。

3. 首创了Special-Base焦磷酸测序检测方法,实现了四种转基因成分同时精准鉴定。

率先开发转基因食品的等温扩增实时荧光检测技术和便携式转基因成分检测箱,实现了现场可视化快速检测。

首次制定微流控数字PCR检测技术规范。

首次发明了转基因玉米快速检测的微流控芯片。

4. 首创胶体金刚碳试纸条检测新技术。

首次建立了农兽药残留、重金属的胶体金刚碳检测新方法。

5. 研发和量产了实时荧光定量PCR仪GNM C7-8、等温实时荧光检测仪、4种食品安全检测仪器,打破了进口仪器垄断的现状,填补了国内空白。

研发和量产了268种食源性致病微生物、腐败菌、食品过敏源、食品掺伪、农兽药残留、重金属的检测试剂盒。

项目发表论文331篇,其中SCI收录81篇(JCR二区38篇),EI收录16篇,出版教材3部,申请专利61项,现已授权发明专利27项,授权实用新型专利5项,软件著作权14项,制定标准63项,其中国家标准6项,行业标准13项,地方标准11项,企业标准33项,研制268套试剂盒和6种装备。

附件:2019年国家科学技术奖提名项目公示内容(自然科学奖)项目名称: 海洋天然气水合物分解演化理论与调控方法提名者:谈和平,哈尔滨工业大学,教授,工程热物理一、提名意见二、项目简介(限1页)天然气水合物是最具开采价值的新型清洁能源,我国南海储量达800亿吨油当量,是我国石油与天然气已探明储量的总和,实现天然气水合物资源开发是我国重大战略需求。

天然气水合物开发过程存在水合物分解相变复杂、热质传递困难、储层胶结强度弱化显著等问题,导致水合物分解产气效率低、持续性差,甚至引起储层失稳等重大安全风险,因此实现其安全高效开采是世界性难题。

该项目在国家自然基金重点项目、973计划、国家科技重大专项等项目支持下,针对水合物分解多孔介质内复杂相态转化理论、含相变过程多相多组分运移机制、储层胶结强度弱化及其与海底结构物(井筒、桩基础等)相互作用机理等关键科学问题,开展了十余年的研究,取得了以下主要突破和科学发现:1. 发现了海洋天然气水合物分解相态转化-多相渗流-胶结弱化规律,建立了水合物分解运移与储层变形演化理论。

建立了海洋多组分体系水合物相平衡方程,突破了传统热力学模型的理论局限;首次发现了水合物分解亚稳态纳米气泡富集现象,认识了分解过程水合物再生成逆反应的内在本质;发现了微孔隙内水合物赋存形态转化特性,提出了水合物相变多相渗流模型,构建了水合物分解气、水运移理论框架;发现了水合物储层粘聚力随水合物分解的衰减规律,揭示了水合物储层变形过程中胶结结构的演化机制。

2. 揭示了海洋天然气水合物分解驱动与失稳机理,提出了水合物分解强化与储层安全调控方法。

发现了天然气水合物分解存在压差驱动-显热主导-传热控制表观动力学演化三历程,提出了压-热联调强化水合物分解方法;首次发现了二氧化碳水合物具有更高的抗变形能力,创造性地提出注二氧化碳强化储层结构强度方法;建立了水合物储层与结构物相互作用模型,确定了水合物分解对海底结构物的影响边界。

国家科学技术进步奖名单国家科学技术进步奖是我国对在科学技术领域有突出贡献的个人、团队和项目进行表彰的重要奖项。

根据你的要求,以下是近年来国家科学技术进步奖的名单,我将从多个角度进行回答。

1. 2020年度国家科学技术进步奖一等奖获奖项目:"基于深度学习的人工智能技术与应用",由某大学研究团队完成。

"新型抗癌药物的研发与临床应用",由某医药企业研发团队完成。

2. 2019年度国家科学技术进步奖一等奖获奖项目:"高速铁路技术与应用",由中国铁路总公司牵头完成。

"新一代通信技术的研究与应用",由某通信研究院团队完成。

3. 2018年度国家科学技术进步奖一等奖获奖项目:"新能源汽车技术与产业化",由某汽车制造企业研发团队完成。

"高效农业技术与可持续发展",由某农业科研院所团队完成。

4. 2017年度国家科学技术进步奖一等奖获奖项目:"新型节能建筑技术与应用",由某建筑设计院团队完成。

"重大传染病防控技术与策略研究",由某医疗研究院团队完成。

以上仅是近年来国家科学技术进步奖的一部分获奖项目,每年都有众多优秀的科技成果获得这一殊荣。

这些项目的获奖不仅代表了科学技术领域的重要突破,也对我国的经济社会发展起到了积极的推动作用。

总结起来,国家科学技术进步奖的获奖项目涵盖了各个领域,包括人工智能、医药、交通、通信、能源、农业、建筑等。

这些项目的获奖是多个团队和个人长期努力的结果,对于推动我国科技创新和社会进步具有重要意义。

2019年度国家科学技术进步特等奖

2019年度国家科学技术进步特等奖是中国政府每年评选并颁发的最高科技奖项之一。

该奖项旨在表彰对中国科学技术事业做出杰出贡献的个人和团队,并推动科技创新和社会进步。

2019年度国家科学技术进步特等奖于2020年1月9日在北京颁发。

共有5个项目获得特等奖,并分别是:

1. "中国载人航天工程创新与应用研究"项目。

该项目主要针对中国载人航天工程的关键技术进行了深入研究和应用开发,推动了中国载人航天事业的发展。

2. "高性能半导体材料与器件研究与创新"项目。

该项目通过对高性能半导体材料和器件的研究与创新,促进了中国电子信息产业的发展和半导体技术的进步。

3. "复杂地质条件无人机智能探测系统与环境反演研究"项目。

该项目通过研发复杂地质条件下的无人机智能探测系统和环境反演技术,提高了地质勘探和资源调查的效率和精度。

4. "新型高效能源利用与污染治理技术研究与应用"项目。

该项目通过开展新型能源利用和污染治理技术的研究和应用,推动了中国能源领域的创新和环境保护。

5. "远程感知与数字地球科学研究"项目。

该项目通过远程感知技术和数字地球科学研究,提高了资源环境监测、地质灾害预警等方面的能力,为国家的可持续发展提供了重要支持。

这些项目的获奖体现了中国在不同领域的科学技术实力和创新能力,对于推动科技创新与社会进步具有重要意义。

2019年度国家科学技术奖拟提名项目公示材料项目名称:高速重载系列钢轨及异型材数字化高质量轧制关键技术及应用提名者:谢建新北京科技大学中国工程院院士化工、冶金与材料学部毛新平宝武钢铁集团有限公司中国工程院院士化工、冶金与材料学部刘正东中国钢研科技集团有限公司教授冶金工程技术提名意见:项目针对高速重载系列钢轨及异型材高质量轧制技术中的难题,在复杂孔型系统高效设计、产品内部及表面质量稳定性一致性控制、全长尺寸高精度控制等复杂截面型材生产的核心技术上取得创新性成果,研发出一整套高铁、重载铁路系列钢轨及异型材数字化高质量制造技术,实现大规模产业化应用。

项目的主要创新包括:研发出基于数字化虚拟制造的全轧制过程孔型系统智能设计技术,实现钢轨及异型材孔型系统智能设计-配辊-轧辊加工,使新产品研发效率大幅度提高;开发出全轧程三维模拟精准预测轧件参数及生产过程质量稳定性控制技术,实现系列钢轨及异型材轧制全过程工艺优化和质量稳定性控制,显著提高了产品内在质量稳定性和一致性;开发出基于大数据及在线控制的钢轨轧制金属流动预测-补偿模型和全长尺寸精度智能控制技术,解决了高铁百米轨,重轨全长尺寸在线高精度控制难题;研发出钢轨局部润滑轧制及表面质量控制技术,显著减少了轧疤等钢轨表面质量缺陷。

项目获授权发明专利37件,制定国际标准2项,国家标准1项,行业标准4项,发表学术论文53篇,专著1部,形成完整的自主知识产权。

所开发的技术已大规模应用于系列高速重载钢轨及异型材的高质量制造过程中,产品在京沪高铁、青藏铁路及大秦重载铁路等国家重点铁路建设工程中得到大规模应用,经济社会效益显著。

项目技术对发展新一代钢铁材料绿色化、数字化和智能化制造技术具有重要意义。

提名该项目参评国家科学技术进步奖一等奖。

一、项目简介我国高铁、重载铁路及工程机械发展迅速,已成为国家名片和品牌,高铁运营里程占世界66%。

高铁百米轨、重轨及特种异型材是铁路及机械装备的关键基础材料,其质量与精度对列车运行平稳安全性、服役寿命及建造成本影响极大。

浙江省拟提名2019年度国家科技进步奖项目公示内容主要知识产权和标准规范等目录主要完成人情况主要完成单位及创新推广贡献完成人合作关系说明项目名称:超薄壁高精度金属管件弯曲装备设计与制造关键技术及应用项目完成单位:浙江金马逊机械有限公司,浙江大学,南京航空航天大学,成都飞机工业(集团)有限责任公司,浙江久立特材科技股份有限公司项目实施周期:2008年1月-2018年12月针对超薄壁金属管件弯曲成形抗皱裂、小弯径截面保形、大弯角回弹预测等技术难题,浙江金马逊机械有限公司与浙江大学、南京航空航天大学、成都飞机工业(集团)有限责任公司、浙江久立特材科技股份有限公司通过共同立项、共同获奖、共享科技成果、联合指导研究生等形式,长期保持着紧密的产学研合作关系。

张树有(1)、冯毅雄(2)、林伟明(3)、陶杰(4)、蒋兰芳(5)、郭训忠(6)、李光俊(7)、王富兴(8)、李郑周(9)、张飞(10)等组成联合攻关团队,致力于打造国际一流的数控弯管成套装备、全伺服左右弯双向弯管装备、重型弯管装备等,建立了超薄壁高精度金属管件弯曲装备系列产品研发平台和学术团队,在2008年至2018年间共同完成“超薄壁高精度金属管件弯曲装备设计与制造关键技术及应用”项目,在产品研发、技术创新、人才培养、工艺创新等方面都取得一系列成果。

2017年3月,丁汉院士、蒋庄德院士、段宝岩院士对“超薄壁高精度弯曲成形装备关键技术及工程应用”项目进行技术成果鉴定。

该项目由张树有(1)、冯毅雄(2)、林伟明(3)、陶杰(4)、蒋兰芳(5)、郭训忠(6)、李光俊(7)、王富兴(8)、李郑周(9)、张飞(10)等共同分工合作完成,经鉴定,该项目技术创新性强,应用效果好,达到了国际先进水平”。

2018年8月,清华大学、西安交通大学等组成的专家组对“超薄壁高精度金属管件弯曲装备设计与制造关键技术及应用”项目进行技术成果鉴定。

该项目由张树有(1)、冯毅雄(2)、林伟明(3)、陶杰(4)、蒋兰芳(5)、郭训忠(6)、李光俊(7)、王富兴(8)、李郑周(9)、张飞(10)等共同分工合作完成,经鉴定,该项目研究的超薄壁高精度金属管件弯曲装备关键技术整体达到国际先进水平,在小弯径截面均衡保形、大弯角回弹精准预测方面达到国际领先水平”。

项目公示内容拟提名类别及等次:2019年度国家科技进步奖二等奖1.项目名称:油田精细智能注采关键装备及产业化2.提名者及提名意见:黑龙江省人民政府3.项目简介:石油是保障国民经济和国家安全的重要战略资源,而我国原油对外依存度已高达70%,国内原油的稳产增产已直接关乎国家战略安全。

当前,我国自产原油的80%以上来自注水驱油和聚合物驱油,且大庆、长庆、胜利、渤海等我国主力油田均已步入注水开发中后期,油井含水率高达90%以上,层间矛盾加大、采收率降低、开采成本增高等问题已成为原油稳产增产的关键瓶颈。

但现有注采技术与装备因无法突破井下高压、狭小空间等极端环境下的长期、实时、精确测控等关键技术难点,存在井下参数测不到、测不准、调不好等问题,严重制约了油水井细分注采技术的发展,这给我国油田注采技术工艺与装备研制带来了新的机遇与挑战。

本项目结合“中国制造2025”油气开发战略,针对现有注采技术与装备所面临的问题,突破了井下高压、狭小空间环境下调控装备的高压动密封、多功能一体化设计、多层段多参数协同控制等技术,解决了限制油田细分注采井下智能调控的关键技术难点,研制了注水井智能配注器等系列化井下智能装备,推动了油田细分注采井下高端装备的进步,并在大庆、长庆、胜利等主力油田得到推广应用,为我国原油稳产增产提供了有力保障。

在国家科技重大专项、863计划等支持下,历时14年,通过理论创新、技术突破、装备研发、工程应用,取得了以下重大突破和创新:(1)针对井下狭小空间内智能注采装备出力小的难题,发明了井下微型液压驱动系统,智能注采装备推力提高10倍以上,实现了30kN推力输出,以及60MPa压差环境下智能注采装备调节阀体的可靠工作。

(2)发明了多功能耦合多模块分配“中心穿轴”组装式结构,提出了大长径比、多组件同轴组合式执行机构设计方法,解决了井下智能注采装备承载、供电、测量、控制、执行等多功能一体化设计难题。

(3)发明了基于卡门涡街原理的油水两相介质流量测方法,井下测试精度提高1倍以上;提出了基于变论域自适应模糊控制策略的流量智能调控方法,解决了多层段注采参数测不好、调不准难题。

2019年度国家科学技术进步奖提名公示项目名称:油气田环保钻井液与固废资源化成套技术及工业应用项目完成时间:2015年12月31日应用时间:2013年01月申报奖励类别:国家科学技术进步奖主要完成人:邓皓、张振华、夏福军、黄山红、王占生、李兴春、许明标、刘光全、谢水祥、吴百春主要完成单位:中国石油集团安全环保技术研究院有限公司大庆油田有限责任公司中国石油集团长城钻探工程有限公司长江大学提名者:中国石油和化学工业联合会一、提名意见我单位认真审阅了该项目推荐书及附件材料,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合国家科学技术奖励工作办公室的填写要求。

该项目取得了多项突破性成果,如提出了环保型钻井液处理剂分子设计思路,并以此为主要剂型建立了环保型钻井液体系;耦合了固液界面调控、粒径级配控制、电化学吸附等复合处理方法,集成了水力旋流分离、压力过滤分离和振动过滤技术,开发了废弃钻井液在线一体化固液分离装置,首次实现了钻井废弃物不落地随钻处理;发明了含油污泥热解处理技术与装备,含油污泥处理后残渣的含油率≤0.3%,污泥中油回收率≥80%。

中国石油和化学工业联合会组织由多名院士组成的专家组对该项目成果进行了鉴定,一致认为:本项目取得了多个技术突破与创新,总体达到了国际先进水平,在环保型钻井液、废弃钻井液微小劣质固相去除方法、含油污泥热脱附等方面达到了国际领先水平。

该项目的创新成果构成了油气田环保钻井液与固废资源化利用的成套技术系列,上述成果在中石油、中石化、中海油,以及伊朗、厄瓜多尔、乍得、伊拉克、阿尔及利亚、古巴等18个油田规模化应用,取得了显著地经济、社会及环境效益。

同时显著提升了我国石油行业在油气勘探开发环境保护领域的国际核心竞争力。

对照国家科学技术进步奖授奖条件,提名该项目为国家科学技术进步奖二等奖。

二、项目简介本项目属油气田环境保护技术领域,主要解决油气勘探开发固体废物产生与资源化处理难题。

2018年我国石油对外依存度逼近70%,加大油气开发是保证能源供应安全的必然选择。

2019年度国家科学技术进步奖公示材料一、项目名称:煤矸石山自燃污染控制与生态修复关键技术及应用二、提名单位及提名意见提名者:教育部煤矸石山自燃导致矿区大气污染严重。

该项目创造性地提出了因煤矸石山自燃的污染控制与生态修复技术,是对煤矸石山治理技术的重大突破,研发的自燃监测诊断技术,可实现表面与内部着火位置的精准定位,发明的煤矸石山浅层喷浆与钻孔注浆相结合的灭火技术、材料及大流量可变压力专用装备,可实现安全灭火;创立的煤矸石山抑制氧化和隔氧防火技术,可实现长效防火,杜绝复燃。

研发了生态防燃型植被恢复技术及材料,并形成了煤矸石山一体化综合治理技术。

该项目经在山西省、河南省20多个矿区的推广应用,治理矸石山30余座,未发生复燃现象,经济社会生态效益显著,引领了矿区污染控制与生态修复事业发展。

该项目获得自主知识产权33项,其中授权发明专利18项。

发表代表性论文200余篇,其中SCI/EI检索57篇。

相关成果获省部级科技进步一等奖2项,二等奖1项。

提名该项目为国家科学技术进步奖二等奖。

三、项目简介煤矸石的堆放不仅占用大量的土地、破坏区域生态平衡,而且富含硫的煤矸石自燃会释放SO2、H2S、CO2、粉尘等大气污染物,是亟须破解的环境保护难题。

矸石山自燃污染物是无组织排放、尚未纳入环境统计的范畴。

据不完全统计,晋陕蒙宁新等中西部矿区年产煤矸石约3.3亿吨,实际综合利用率不到20%,约1200余座矸石山易自燃,治理后的复燃率高达80%以上,其中乌海、乌鲁木齐、石河子等地雾霾污染已不亚于京津冀,必将成为一带一路能源开发的环境瓶颈。

煤矸石山自燃污染控制与生态修复已经成为矿区大气污染防治的重要内容。

本项目针对这一难题和环境管理需求,在国家863计划、自然基金等支持下,基于“自燃监测—灭火—防火—植被恢复”的思路,历经十余年的研究与实践,形成了集材料、工法、装备一体化的综合治理技术,填补了多项技术空白,取得如下创新成果:1、研发了自燃监测诊断技术:针对煤矸石山自燃位置监测中温度信息与空间信息耦合难、内部自燃位置点无法确定的问题,发明了热红外与近景摄影测量、三维激光扫描等相耦合的表面自燃位置监测定位技术,构建了基于表面自燃温度和修正热传导模型的内部自燃位置点解算模型,在国内外首次实现矸石山自燃立体监测定位及预警,表面自燃位置定位精度为0.15cm,温度偏差±3℃,内部自燃位置点预计偏差0.15m~0.5m,解决了煤矸石山自燃的精准定位难题。

2019年国家科学技术进步一等奖近年来,我国在科学技术领域取得了长足的发展,不仅在基础研究上有所突破,还在应用技术方面取得了许多令人瞩目的成就。

2019年,国家科学技术进步一等奖评选结果揭晓,多个领域的科技创新成果脱颖而出,得到了高度的认可和肯定。

下面我们就来盘点一下2019年国家科学技术进步一等奖所获得的一些重要成就。

一、新型医用临床诊断技术获奖项目:《基于红细胞自凝集的高灵敏性早期肿瘤标志物检测技术及其应用》该项目开发了一种基于红细胞自凝集的高灵敏性早期肿瘤标志物检测技术,该技术在早期肿瘤诊断方面具有重大意义。

该技术通过对患者血液中的生物标志物进行检测,可以在肿瘤还处于早期阶段时进行准确检测,从而为临床治疗提供了更加精准的依据。

二、新能源与新材料领域获奖项目:《高功率碳基锂离子电池关键材料与工艺制备技术》我国一直致力于新能源与新材料领域的研究与开发,该项目在高功率碳基锂离子电池的关键材料与工艺制备技术上取得了重大突破,为新能源领域的发展提供了关键技术支持。

该项技术的成功研发不仅拉近了国内与国际在新能源领域的技术差距,还为我国能源安全和环保做出了积极贡献。

三、先进制造技术获奖项目:《激光原位快速成型关键技术与产业化应用》激光原位快速成型技术是当前先进制造领域的研究热点之一,该项目的获奖标志着我国在这一领域的研究和发展取得了重大的成果。

该技术可以在较短的时间内进行高精度、高效率的复杂零部件制造,为制造业的升级和转型注入了新的动力。

四、食品与环境安全领域获奖项目:《农产品快速检测技术与装备》随着人们生活水平的提高,食品安全和环境安全逐渐成为了社会关注的焦点之一。

该项目获奖在于其开发了一套高效的农产品快速检测技术与装备,可以快速、准确地检测农产品中的有害物质,为农产品质量安全和用户健康保驾护航。

五、信息技术领域获奖项目:《大数据管理技术》在信息技术领域,大数据管理技术一直是一个备受关注的领域,该项目的获奖为我国信息技术领域的发展注入了新的动力。

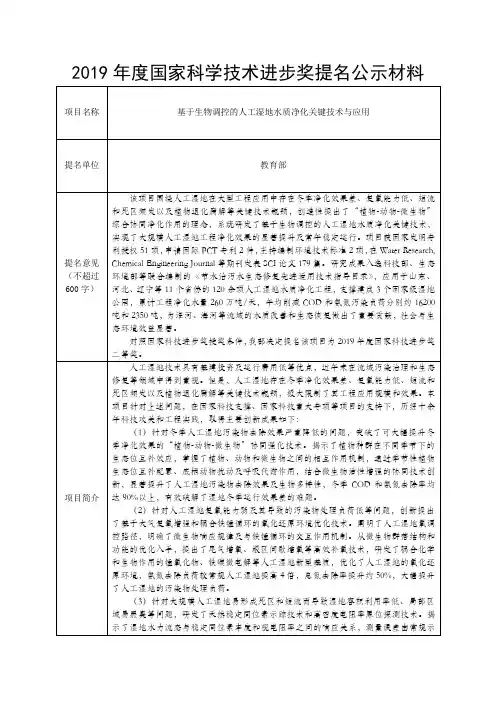

吴海明教授参与申报2019年国家科学技术奖励公示内容一、项目名称基于生物调控的人工湿地水质净化关键技术与应用二、申报奖种科技进步奖三、提名单位教育部四、提名意见该项目围绕人工湿地在大型工程应用中存在冬季净化效率低、复氧能力弱等关键技术瓶颈问题,创新性构建了基于生物调控的人工湿地水质净化关键技术,显著提升了人工湿地技术的冬季净化效果及其常年运行的稳定性。

项目获授权国家发明专利50余件,申请国际PCT专利2件,主持编制环境技术标准2项,在Water Research, Chemical Engineering Journal等期刊发表SCI论文170余篇。

技术应用于山东、河北等十几个省份的百余项人工湿地水质净化工程,为淮河、海河等流域的水质改善和生态恢复做出了重要贡献,社会与生态环境效益显著。

提名该项目为国家科学技术进步奖二等奖。

五、项目简介人工湿地技术利用植物、动物、微生物的综合生态作用实现污水的有效净化,具有基建投资省、运行费用低、生态景观优美等重要优点,在发展中地区流域水污染治理、再生回用及生态修复等领域具有突出的应用优势,近年来在国内外流域污染治理中得到越来越多的重视。

但是,人工湿地在大型工程应用中存在冬季净化效率低、复氧能力弱、水力条件差、以及植物易退化和腐烂等问题,导致湿地占地面积大、污染物负荷低、水体易黑臭等系列突出问题。

上述技术瓶颈极大限制了人工湿地技术的工程应用规模和效果。

本项目在国家科技重大专项、国家自然科学基金等项目的支持下,历经十余年科技攻关和工程实践,创新性构建了基于生物调控的人工湿地水质净化关键技术,攻克了人工湿地冬季净化效率低等技术瓶颈问题,显著提升了人工湿地技术的冬季净化效果及其常年运行的稳定性,为我国水污染防治提供了经济有效且生态良好的水质净化关键技术。

主要创新成果如下:(1)针对冬季人工湿地污染物去除效率严重降低的问题,突破了可大幅提升冬季净化效果的“植物-动物-微生物”协同强化技术。

2019年度国家科技进步奖安徽省提名项目公示(一)项目名称抗艾滋病、乙肝原料药拉米夫定及其系列制剂开发(二)提名意见针对国内艾滋病、乙肝治疗需要,研究并工业化实施拉米夫定、依非韦伦和替诺福韦原料药和中间体创新生产工艺。

国内首家获得拉米夫定、替诺福韦原料药及拉米夫定替诺福韦片生产批件,并通过加拿大、巴西、俄罗斯和纳米比亚等国家药品注册。

研究出具有自主知识产权的拉米夫定片及其复方制剂的处方工艺,打破国外专利垄断。

项目产品自2011年起,连续8年参加国家疾控中心艾滋病药品招标并独家中标,实现抗艾滋病药物国产化。

原料药及中间体出口德国、巴西、印度等国,拉米夫定系列药品及其生产技术出口至俄罗斯;三年累计实现销售收入6.0097亿元,新增利润1.2亿元。

在项目实施中,申请发明专利16项,其中授权9项,制定药品标准6项并获国家食品药品监督管理局批准,公司获得2015年度安徽省科学技术进步一等奖,全球中小企业创造发明奖,于2016年通过WHO/PQ 认证且为安徽省首家通过该认证的制药企业。

2010年至2018年,公司的艾滋病药品社会捐赠总额为3285.63万元。

项目材料填写规范,内容真实,经公示无异议。

对照国家科学技术进步奖授奖条件,提名该项目推荐该项目为国家科学技术进步奖二等奖。

(三)项目简介艾滋病和乙肝是最严重的传染性疾病,对人类健康和社会稳定产生极大危害。

WHO推荐的艾滋病治疗方案是三种以上不同抗病毒药物联合用药的“鸡尾酒”疗法,具有治疗效果好,耐药发生率低和病人依从性好等优点。

“鸡尾酒”疗法首选用药是拉米夫定及其组合制剂。

国内外50%艾滋病患者、25%乙肝患者需长期使用拉米夫定制剂治疗。

原拉米夫定合成工艺路线长,技术难度大,三废污染处理复杂。

国内外拉米夫定原料药和制剂由葛兰素史克垄断,艾滋病和乙肝治疗用药价格昂贵且受到限制。

本项目立足国内外艾滋病和乙肝治疗需求,国内首家开发了拉米夫定、替诺福韦等原料药手性合成技术及其系列组合制剂,并实现产业化,降低了艾滋病和乙肝的治疗费用,为国家防治工作提供了可靠保障。

2019年度国家科技进步奖提名项目公示

一、项目名称

西部山区大型滑坡潜在隐患早期识别与监测预警关键技术

二、主要完成人

许强、汤明高、刘春、廖明生、巨能攀、何朝阳、朱星、张路、黄学斌、李慧生

三、主要完成单位及贡献

主要完成单位:成都理工大学、同济大学、武汉大学、中国地质调查局武汉地质调查中心、深圳市北斗云信息技术有限公司

(1)成都理工大学(许强、汤明高、巨能攀、何朝阳、朱星):创新滑坡成因分类方案,揭示滑坡成灾机理,建立三维识别图谱,提出重大滑坡隐患早期识别的“三查”体系,揭示滑坡变形时-空动态演化规律,建立基于时空变形的“过程预警”理论方法,研发监测预警平台。

负责项目实施及全面推广。

(2)同济大学(刘春):与成都理工大学共同研究提出大型滑坡演化的空-天-地-内多源立体观测,研发基于卫星遥感、无人机等滑坡观(探)测技术,开展行业推广应用。

(3)武汉大学(廖明生、张路):发挥在测绘遥感技术方面的优势,与成都理工大学共同研究解决了InSAR技术在西部山区地质灾害识别监测应用中的瓶颈问题,有效提高了该技术的可用性和结果可靠性,在四川丹巴县、理县、茂县等区域进行了应用。

(4)中国地质调查局武汉地质调查中心(黄学斌):原三峡库区地质灾害防治工作指挥部现已划归武汉地质调查中心,主要贡献三峡库区涉水滑坡机理、滑坡灾害监测预警及推广应用,与成都理工大学共同编制《三峡库区滑坡灾害预警预报手册》、并进行了深入推广应用。

(5)深圳市北斗云信息技术有限公司(李慧生):研发滑坡监测技术,滑坡大数据采集传输、无人机建模和INSAR建模位移分析系统,与成都理工大学合作进行滑坡监测预警技术的推广应用。

四、提名意见

我国西部山区大型滑坡机理复杂、隐蔽性强、灾害损失及社会影响大,国家防灾减灾需求迫切。

该项目依托973计划等,针对滑坡隐患早期识别与监测预警中的关键技术难题,通过十余年研究积累和联合攻关,取得了原创性研究成果,总体达到国际领先水平,推动我国滑坡隐患识别与预警走在世界前列。

获得“标准规范、专利和软件著作权”等知识产权30

余项,发表SCI论文120余篇,获四川省科技进步奖一等奖1项、国土资源科学技术奖二等奖2项。

成果在四川、贵州、三峡库区(重庆、湖北)、甘肃、广西等地区推广应用,提高了滑坡隐患识别的精度、灾害预警的成功率,准确识别和提前预警数十个大型滑坡,保证了上万人的生命和财产安全,社会和经济效益显著。

四川省提名该项目为国家科学技术进步奖二等奖。

五、项目简介

本项目属于自然灾害监测预警领域。

西部山区受青藏高原隆升的影响,地质灾害十分发育,每年因此而造成数百上千人的人员伤亡和数十上百亿元的直接经济损失,社会影响巨大。

重大滑坡灾害造成的人员死亡约占地质灾害总死亡人数的60%,且绝大部分属于未查明的隐患,其中主要涉及的关键技术问题就是滑坡隐患的早期识别和监测预警。

十余年来,本团队一直在开展三峡库区数百个滑坡的监测预警工程和西部山区数十个大型滑坡应急处置过程中的监测预警工作,建立了基于滑坡变形时-空演化规律的综合预警方法。

近五年来,依托于973计划项目以及多个省部级课题,通过多单位合作、多学科交叉融合,进一步将防灾关口前移至滑坡隐患的早期识别,构建了基于致灾因子的地质识别和基于三查体系的技术识别体系,深化了基于滑坡变形时-空演化规律的预警理论方法,研发了地质灾害实时监测预警系统,使大型滑坡隐患早期识别和监测预警逐步走向业务化运行,并多次提前数小时成功预报,推动和引领我国大型滑坡隐患早期识别和监测预警研究走在世界前列。

取得如下原创性学术成果:

1. 深入揭示了“弱面控制型、锁固段型、软弱基座型和深层倾倒型”滑坡成灾机理及致灾因子,创新滑坡成因分类方案、建立了考虑关键致灾因子的新的滑坡分类体系及三维识别图谱,将“二指标”国际滑坡分类扩展到“三指标”,丰富完善了国际滑坡分类标准,大大提高了大型隐蔽性滑坡识别的科学性和实用性。

2. 提出了基于星载光学遥感、InSAR,机载LiDAR、无人机摄影测量,地面和坡体内部多传感器监测的滑坡天-空-地-内立体协同观测理论方法,建立了多层次多手段有机融合的重大滑坡隐患“普查→详查→核查”的三查体系,已在全国大范围推广使用,取得显著成效。

3. 首次揭示了大型滑坡变形时-空动态演化规律,提出了自适应调整采样频率的监测方法,研发适用“突发型”滑坡变形监测技术,构建了基于时空变形的“过程预警”理论方法,研发了地质灾害实时监测预警平台,推动我国滑坡预警在国际上首先走向实用化和业务化运行。

六、客观评价

1. 查新结论

2018年10月,四川省科技成果查新咨询服务中心科分院分中心的查新结论:“考虑关键致灾因子的新的滑坡分类体系及三维识别图谱,岩质滑坡锁固段效应、深层倾倒变形及断裂扩展机理,滑坡天-空-地-内立体协同观测,多层次多手段有机融合的重大滑坡隐患“普查→详查→核查”的三查体系,大型滑坡变形时-空动态演化规律,基于时空变形的“过程预警”理论方法”,除本委托项目相关研究人员发表的文献或申请的专利或关于本委托项目的报道外,未查到其他有与本委托项目查新点内容完全相同的文献报道。

2012年3月,国土资源西南地区科技查新检索站的查新结论:“滑坡变形-时间曲线簇,滑坡变形时空演化规律,基于改进切线角的滑坡预警判据,滑坡的加速度特征与临滑预警判据,滑坡时空综合预警预报方法”,在所查国内外公开发表的文献及发明专利范围内,未见有与该项目相同或类似研究的文献报道和发明专利,该项目研究具有新颖性。

2. 鉴定和评价结论

(1)2012年3月31日,四川省科学技术厅组织专家对成都理工大学完成的“大型滑坡预警预报与应急处置”项目研究成果进行了鉴定。

鉴定委员会一致认为该项目研究技术路线正确、内容丰富、资料翔实、分析严谨。

运用上述研究成果成功指导了我国多起大型滑坡监测预警和应急处置工作,并在三峡库区和西南地区推广使用,取得了显著的经济和社会效益。

研究成果总体上达到国际先进水平,在斜坡蠕变力学机理和基于时—空变形的综合预警预报方法等方面的研究成果达到国际领先水平。

(2)2018年12月16日,第三方专业科技成果评价机构——中科合创(北京)科技成果评价中心组织专家对“西部山区大型滑坡潜在隐患早期识别与监测预警关键技术”进行了科技成果评价,鉴定委员会一致认为该项研究在大型滑坡成灾机理及早期识别、滑坡演化的“天-空-地-内”多源立体协同观测、突发型滑坡预警理论方法等方面取得了原创性成果,总体上达到了国际领先水平。

(3)本项研究的部分创新性成果“西部山区大型隐蔽性滑坡成灾机理及早期识别”、“大型滑坡演化过程的立体协同观测与探测”、“大型滑坡预警模型及方法”得到了工程地质领域专家彭建兵教授、施斌教授和唐辉明教授,遥感领域专家龚健雅院士、刘先林院士和唐新明研究员推荐作为973项目重大突出成果,并给予了高度评价。

(4)2017年11月22日,科技部组织完成了对国家重点基础研究发展计划(973计划)2011年立项的2个项目、2013年立项的184个项目的结题验收。

该成果的支撑项目顺利通

过科技部验收并成为56个“优秀”项目之一,是四川省唯一一个获得“优秀”验收结果的项目。

3. 曾获奖情况

该项目各阶段成果获四川省科技进步奖一等奖1项、国土资源科学技术奖二等奖2项:(1)大型滑坡预警预报与应急处置,2012年,四川省科技进步奖一等奖,四川省人民政府

(2)三峡库区塌岸预测与防治专题研究,2009年,国土资源部科学技术奖二等奖,中华人民共和国国土资源部

(3)三峡库区常见多发型滑坡预报模型建立及预报判据研究,2007年,国土资源部科学技术奖二等奖,中华人民共和国国土资源部

七、知识产权、应用推广情况

(1)该研究成果获得“标准规范、专利和软件著作权”等知识产权30余项,发表SCI 和EI检索论文170余篇,获四川省科技进步奖一等奖1项、国土资源科学技术奖二等奖2项。

(2)该项目成果经过了近十年的示范应用和推广应用,包括四川、贵州、三峡库区(重庆、湖北)、甘肃、广西等地区以及中国地质调查局成都地质调查中心、中国地质科学院探矿工艺研究所、中国电建昆明院、上海地矿勘察院和安徽交通投资集团等行业部门,有效识别出数十处大型滑坡隐患,多次提前数小时成功预警滑坡。

并近期于2017年对甘肃黑方台滑坡进行两次成功预警,在2018年金沙江白格滑坡-堰塞湖应急处置中再次经历“实战”考验。

保障了上万人的生命和财产安全,推动了行业科技进步,取得了显著的社会经济效益,对于保障西部山区人民生命安全具有重要现实意义,推广应用前景广阔。