_难经_元气之论及其临床启示

- 格式:pdf

- 大小:150.68 KB

- 文档页数:3

道家元精、元气、元神论道家元精论精为形之基,是人体生命的物质基础,察受于先人而充乔十后天,故就其来源可分为先天之精与后天之精。

“元精”,即揩先天之精而言。

元者,始也,元精是生命的捏源物质,并具有调节与主宰生殖、生民发育的作用。

《内经》中虽无“元精”一词,但《灵枢·本神》“生之米,谓之精”、《灵枢·决气》“两神相搏,合而成形,常先身生,是谓精”,以及《灵枢·经脉》“人始生,先成精”之“精”,皆是指元精而言。

先天之精与后天之精,在早期的有关“精气神”论述中,并没有严格区分开来,全内丹学兴起,才有明显的分别,“元精”一名始见干丹书。

《古文参同契》说:“元气之积厚而精英者,称为元精”。

此谓元精乃元气之精华,实指先天无形之精气,是产生后天形质之精的母气。

因此,元精虽是生命的起源物质,但又不等同于男女交媾的生殖之精。

故《寿世传真》说:“元精乃先天之精,非交媾之精”,《紫清指玄集》中也说:“其精不是交感精”,而是“根于父母未生前”。

《老子》所说“恍兮忽兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”,即指元精而言,因此元精又名“太极之精”、“天真”等。

杨继州指出:“人禀天地之气以有生,而太极之精寓焉,此吾之所固有,而充塞于西间者也”(《针灸大成·肾脏图》)。

《周易参同契》说:“元精眇难睹。

”此精为先天无形之精气,“抟之不得,视之不见,而能潜随化机,生成万物”(《周易参同契》彭晓注),但必须含于形质之精中乃能存。

正如《玉清金笥宝录》所说:“精虽元精,然无日用之精则元精不见。

又如不信,譬如有水则潮生白气,未闻白气生于地也。

水乃精也,白气乃华也,“元精禀于先天,受之于父母而与生俱来。

当父母阴阳之精结合,在母体内形成胚胎、构成身形后,元精亦已藏之于肾,成为维持生命活动的生要物质。

生命诞生以后,此精又必须依赖后天水谷之精的充养,才能发挥生长、发育的作用。

元精只有不断得到后人之精的供养,才能逐渐充盈,当充盈至一定程度,才能具有繁衍后代、保持种族和个体恃持的能力。

元气论养生者之言曰:“天下之人,皆可以无死。

”斯言妄也。

何则?人生自免乳哺以后,始而孩,既而长,既而壮,日胜一日。

何以四十以后,饮食奉养如昔,而日且就衰?或者曰:“嗜欲戕之也。

”则绝嗜欲,可以无死乎?或者曰:“劳动贼之也。

”则戒劳动,可以无死乎?或者曰:“思虑扰之也。

”则屏思虑,可以无死乎?果能绝嗜欲,戒劳动,减思虑,免于疾病、夭折则有之,其老而眊①,眊而死,犹然也。

况乎四十以前,未尝无嗜欲、劳苦、思虑,然而日生日长;四十以后,虽无嗜欲、劳苦、思虑,然而日减日消,此其故何欤?盖人之生也,顾夏虫而却笑,以为是物之生死,何其促也,而不知我实犹是耳,当其受生之时,已有定分焉。

所谓定分者,元气也。

视之不见,求之不得,附于气血之内,宰乎气血之先。

其成形之时,已有定数,譬如置薪于火,始燃尚微,渐久则烈,薪力既尽,而火熄矣。

其有久暂之殊者,则薪之坚脆异质也。

故终身无病者,待元气之自尽而死,此所谓终其天年者也。

至于疾病之人,若元气不伤,虽病甚不死。

元气或伤,虽病轻亦死。

而其中又有辨焉:有先伤元气而病者,此不可治者也;有因病而伤元气者,此不可不预防者也;亦有因误治而伤及元气者;亦有元气虽伤未甚,尚可保全之者,其等不一。

故诊病决死生者,不视病之轻重,而视元气之存亡,则百不失一矣。

至所谓元气者,何所寄耶?五脏有五脏之真精,此元气之分体者也。

而其根本所在,即道经所谓丹田,难经所谓命门,《内经》所谓“七节之旁,中有小心”,阴阳阖辟存乎此,呼吸出入系乎此,无火而能令百体皆温,无水而能令五脏皆润。

此中一线未绝,则生气一线未亡,皆赖此也。

若夫有疾病,而保全之法何如?盖元气虽自有所在,然实与脏腑相连属者也。

寒热攻补不得其道,则实其实而虚其虚,必有一脏大受其害。

邪入于中,而精不能续,则元气无所附而伤矣。

故人之一身,无处不宜谨护,而药不可轻试也。

若夫预防之道,惟上工能虑在病前,不使其势已横而莫救,使元气克全,则自能托邪于外。

若邪盛为害,则乘元气未动,与之背城而一决,勿使后事生悔,此神而明之之术也。

参同《元⽓论》(1)元⽓论,是中国古代的哲学概念,指产⽣和构成天地万物的原始物质。

始见于先秦哲学著作《鹖冠⼦》。

元是开始的意思,也就是说元⽓是万事万物的根源。

元⽓论是最重要的中国传统宇宙观之⼀,其发源早,流传长久,影响⼴泛⽽深⼊。

其不仅是中国古代传统的⽣命观,对中医学、⽓功学理论体系的确⽴产⽣了深刻的影响,对其发展也做出了巨⼤的贡献。

但元⽓的实质摆到现代科技⾼度发达的今天,仍是⼀个尚未完全揭晓的谜。

近年来有⼈对元⽓进⾏了⼀系列探讨和研究,如有⼈从控制论的⾓度,认为元⽓与信息同样具有传递、保存、交换的共同特征,⼈体通过元⽓的调控作⽤,以维持内环境及内外环境间的阴阳平衡。

《难经·⼋难》说:“⽓者,⼈之根本也,根绝则茎叶枯矣”,此即指元⽓⽽⾔,故元⽓⼴义义简称为“⽓”。

《灵枢·刺节真邪》说:“真⽓者,所受于天,与⾕⽓并⽽允⾝者也”下附原⽂:并序:混沌之先,太⽆空焉;混沌之始,太和寄焉。

寂兮寥兮,⽆适⽆莫。

三⼀合元,六⼀合⽓,都⽆形象,窈窈冥冥,是为太易,元⽓未形;渐谓太初,元⽓始萌;次谓太始,形⽓始端;⼜谓太素,形⽓有质;复谓太极,质变有⽓;⽓未分形,结胚象卵,⽓圆形备,谓之太⼀。

元⽓先清,升上为天,元⽓后浊,降下为地,太⽆虚空之道已⽣焉。

道既⽆⽣,⾃然之本,不可名宣,乃知⾃然者,道之⽗母,⽓之根本也。

夫⾃然本⼀,⼤道本⼀,元⽓本⼀。

⼀者,真正⾄元,纯阳⼀⽓,与太⽆合体,与⼤道同⼼,与⾃然同性,则可以⽆始⽆终,⽆形⽆象,清浊⼀体,混沌之未质,故莫可纪其穷极。

洎乎元⽓蒙鸿,萌芽兹始,遂分天地,肇⽴乾坤,启阴感阳,分布元⽓,乃孕中和,是为⼈矣。

⾸⽣盘古,垂死化⾝,⽓成风云,声为雷霆,左眼为⽇,右眼为⽉,四肢五体为四极五岳,⾎液为江河,筋脉为地⾥,肌⾁为⽥⼟,发髭为星⾠,⽪⽑为草⽊,齿⾻为⾦⽯,精髓为珠⽟,汗流为⾬泽。

⾝之诸⾍,因风所感,化为黎省R蕴熘⽣,称⽈苍⽣;以其⾸⿊,谓之黔⾸,亦⽈黔黎。

第11卷第18期·总第170期2 0 1 3年9月·下半月刊7下极而权在下位,肾水不寒,其与脾阳互相贯通,而行人一身之气之流行,如此则脾阳才能运化水谷而成津液以滋养先天。

许叔微在《伤寒发微论》中曰“命门之火,能生脾土”。

《张聿青医案》曰:“脾胃之腐化,尤赖肾中这一点真阳蒸变,炉薪不熄,釜爨方成。

”而若素体阳虚,久病或久泄,或由劳损过度,下元亏损,或因年老体弱,肾阳不足均可导致肾阳虚衰。

肾阳虚衰则脾阳亦衰,脾阳衰则土寒,中焦土寒则运化失常而水谷不分,无以化生而滋养先天。

又中焦土寒土无以克水而下焦水旺,水旺则反来侮土,而中焦之土愈加湿寒,寒湿盛于中焦,中焦阳衰气化无力日久则化为寒燥,土寒失润,则燥裂而泻。

而肾主水,肾阳充足则水能气化于下,而肾阳虚衰则水寒。

肾水寒则肾失闭藏之能,不能禁锢于下,无力为胃守关则泻。

正如张景岳《景岳全书·泄泻》所云:“盖肾为胃关,开窍于二阴,所以二便之开闭,皆肾脏之所主。

今肾中阳气不足,则命门火衰而阴寒独盛,故于子丑五更之后,当则阳气未复,阴气盛极之时,即令人洞泄不止也”[2]。

人身之阳气始生于鸡鸣至平旦之时,此时亦为阴气始衰之时,而肾阳虚衰则阴气将衰而未衰、阳气当至而未至,阴寒遂乘隙而动,夹寒水下泛肠间而泻。

故笔者认为肾阳虚衰,脾阳失健,水寒土湿,人身气化失常则水土不得滋养,而土运化与水闭藏之能皆损,则发为泄泻。

4 肾燥不合 窍开而泻肾主蜇藏,收藏五脏六腑之精,为水脏,其性本润,五脏六腑之阴气非此不能滋。

肾封藏之能正常,则阴精充盈,而肾阳亦化生有源,五脏得润。

肾阴阳平和,方能主司二便。

若肾阴亏耗,阴精乏源则肾燥,肾燥肾封藏之能失职则泄。

《存存斋医话稿》所言“凡物润则坚密无缝,燥则绽裂有痕,肾开窍于二阴,肾耗而燥,其窍开而不合,藁矣”。

若肾阴不足,则脾阴不得肾阴之资助,而导致脾阴亏虚,脾阴亏虚则不能与脾气、脾阳协同司其运化之职,而脾失健运,脾失健运则先天失养,而肾阴不得充养。

《难经》元气脉诊及其临床应用刍议发表时间:2018-07-12T14:42:14.300Z 来源:《中国误诊学杂志》2018年第12期作者:初连辛1 马爱华2 高占业3[导读] 中医学将我国古代的元气理论引入其中,提出生命之根在于元气,以尺作为脉之根。

1.济南市亚健康防控协会内病外治专业委员会/济南典启古法中医诊所中医科 250000;2. 济南市长清区中医院内科 250000;3.济南典启中医诊所针灸科 250000摘要:中医学将我国古代的元气理论引入其中,提出生命之根在于元气,以尺作为脉之根。

用元气理论来预测疾病,体察生命气息的强弱,为以后脉法的发展提供了重要的理论依据,集中体现了《难经》原创性的脉学理论,有着十分重要的价值,元气脉诊的机制和诊察方法,对当今的临床应用也有着十分深远的影响和借鉴意义。

关键词:《难经》;元气脉诊;临床应用元气一词出自古代的哲学理论,它的意思是产生以及构成大千世界的物质是元气。

《难经》率先将其引入医学范畴,指的是先天存在构成人身体的本源之气,是保证人身体各项机能正常运转的基本物质,能够抗病驱邪。

元气脉诊是《难经》异常重视的一种诊脉方法,指出“ 寸口脉平而死者,生气独绝于内也”。

被历代的医学名家尊为重要的诊病理论。

现如今,笔者经过查阅资料并依照参合自身的医学实践,对《难经》的元气脉诊的方法和理论进行重新的探讨,并浅谈一下其临床应用,希望对大家有所助益。

一、元气脉诊的原理方法中医学将我国古代的元气理论引入其中,提出生命之根在于元气,以脉作为脉之根的学说。

例如,十四难说道:“脉有根本,人有元气。

”把人们的尺脉,比作大树的根系,即使是树叶枯萎凋零,但是有树根的滋养,还会自己逐渐的长出新的树叶的。

也就是说,如果一个人还留有元气,那么脉之根也会留存下来。

《难经》中有关论述元气理论的学说,说道元气的发源自肾命,敷布在三焦之处。

因此脉察元气有如下三种方法:元气候于尺部、寸口沉取以候元气、察三部九候。

再论三焦,元⽓之别使前⾯有专⽂讨论过三焦,明确了上焦就是现代所指的“⾷道”,中焦就是“⼗⼆指肠”,下焦就是“输尿管”;本⼈较懒,没有引经居典,总让⼈觉得“乱说”,今天刚好看到别⼈整理的“经典”,我们不妨对照⼀下,似乎古⼈也差不多指的就是这⼀部分。

《难经》认为上焦有受纳⽔⾕的作⽤,如三⼗⼀难说:“三焦者,⽔⾕之道路……。

上焦者,在⼼下,下膈,在胃上⼝,主内⽽不出。

”(胃上⼝!除了⾷道,还能有什么!)《难经》亦持此说,如三⼗⼀难说:“中焦者,在胃中脘,不上不下,主腐熟⽔⾕。

”(不上不下,就是⼗⼆指肠,中格之证源出于此)《难经〃三⼗⼀难》说:“下焦……主分别清浊,主出⽽不内,以传道也。

”《灵枢〃营卫⽣会》说:“下焦者,别回肠,注于膀胱⽽渗⼊焉。

故⽔⾕者,常并居于胃中,成糟粕⽽俱下于⼤肠,⽽成下焦。

渗⽽俱下,济泌别汁,循下焦⽽渗⼊膀胱焉。

”(注⼊膀胱除了输尿管外,您不可能找出别的“腑”)三焦的总功能:1、通⾏元⽓(准确说,控制元⽓通⾏,您可理解为元⽓的开关)三焦通⾏元⽓之说,⾸见于《难经》。

如三⼗⼀难说:“三焦者,⽔⾕之道路,⽓之所终始也。

”三⼗⼋难说:“所以腑有六者,谓三焦也,有原⽓之别使,主持诸⽓。

”六⼗六难说:“三焦者,原⽓之别使也,主通⾏三⽓,经历五脏六腑。

”(凡⼗⼀脏,少阳主同理)元⽓,为⼈体最根本的⽓,是⽣命活动的原动⼒。

元⽓根于肾,通过三焦别⼊⼗⼆经脉⽽达于五脏六腑,故称三焦为元⽓之别使。

因为三焦通⾏元⽓于全⾝,是⼈体之⽓升降出⼊的通道,亦是⽓化的场所,故称三焦有主持诸⽓,总司全⾝⽓机和⽓化的功能。

如果元⽓虚弱,三焦通道运⾏不畅或衰退,就会导致全⾝或某些部位的⽓虚现象。

通⾏“元⽓”的意义在于:肝主疏散,通泄的功能,但真正完成是靠“腑”来完成(肝是阴脏,主静和守,胆为阳腑,主动和⾛,同理肝阳上亢,实为胆阳上亢,余同理);胆与三焦均属少阳,同⽓相求,⼀升俱升,⼀降俱降,所以,凡临床上形成的:⽓胀(腹胀,按之⽆物或者说虚胖,以肚脐以上,肋⾻以下的部位为主,部分⼈尤其是⼥性会涉及到少腹部“腹股沟部位”)均从此⼊⼿主理,⽤药为⾏⽓、理⽓、下⽓、破⽓药:如⽊⾹、丁⾹、陈⽪、青⽪、槟榔、厚朴、⾹附、苏⽊、⾖冠、苏叶、苏梗、沉⾹、砂仁、枳实、枳壳、莱菔⼦等但肺主⽓,所以,凡这类病,如不考虑肺,效果多不佳,这⾥推荐⼆味药:紫菀、桔梗,其它的⾃⾏脑补!2、运⾏⽔⾕《素问〃⾦匮真⾔论》称三焦为六腑之⼀,《素问〃五藏别论》称三焦为传化之府,其具有传化⽔⾕的功能。

浅谈《难经》之命门理论命门学说是中医学基本理论的重要组成部分,对中医藏象理论的发展和完善具有重要意义。

《难经》为命门学说的奠基之作,对后世命门学说的发展具有深远的影响。

本文主要探讨了《难经》中命门的名称、位置、功能等问题。

标签:难经;命门;藏象学说;中医理论命门学说是藏象学说的进一步发展,它完善了中医的脏腑理论,拓展了中医理论体系的构架。

命门学说是临床诊疗经验的总结和概括,丰富了中医理论体系,并推动了中医理论在临床上的运用。

几千年来,众多医家对命门的研究与讨论一直没有停止,直至今天仍没有统一的定论,但大家公认《难经》中对命门的论述开创了命门学说之先河。

通过深入研究《难经》中的命门理论,包括命门的名称、位置、生理功能及其与其它脏腑的关系,有助于加深对命门实质的认识和了解,从而更好的将命门理论应用于临床。

1《难经》命门名称的由来依据现存的中医史料记载,命门这一名称最早出自《内经》,书中有三处关于命门的论述,都认为命门指眼睛,其的位置在睛明穴。

如《灵枢·跟结》与《灵枢·卫气》都提到“命门者目也。

”《素问·阴阳离舍论》:“太阳根起于至阴,结于命门,名曰阴中之阳。

”命门可理解为生命之门,《内经》从经络腧穴学和诊断学的角度,认为眼睛是脏腑精气凝聚的部位,也是反映生命精神活动状况的窗口,故目为命门。

而《难经》则将命门赋予了藏象意义的内涵,最早提出了“右肾命门说”。

如《难经·三十六难》有云:“肾两者,非皆肾也。

其左者为肾,右者为命门。

”这与《内经》中之命门相差甚远。

中国古代哲学思想对中医理论的形成和发展影响深远,有医家[1]认为《内经》的“目为命门说”是受到了主火论哲学思想的渗透,而《难经》的“右肾命门说”则是受当时主水论哲学思想的影响,命门学说起源于“水生万物说”。

还有另一种观点是命门学说脱胎于道家的“玄牡学说”,是道家养生理论与医学实践逐步结合的产物[2],2《难经》对于命门的认识21命门位置《难经·三十九难》:“谓肾有两脏也。

中医四大经典——《难经》难经《难经》为《黄帝八十一难经》的简称,或称《八十一难》。

旧题秦越人撰。

大约成书于西汉末期至东汉之间。

现存较早的版本有明经厂刻医要集览本、日本武村市兵卫刻宋·王九思《黄帝八十一难》集注本等。

历代注释、发挥者约50家。

该书针对《内经》中深奥的中医学理论,归纳为81个问题,进行释疑解难。

内容包括脉诊、脏腑、阴阳、五行、病能、营卫、俞穴、针灸、以及三焦、命门、奇经八脉等理论疑难问题。

涉及到人体正常生理、解剖、疾病、证候、诊断、针灸与治疗,以及阴阳五行学说等种种疑难问题的论述。

内容十分丰富,在阐发中医学基本理论方面占有重要的地位。

全书共3卷(一说5卷),分81难。

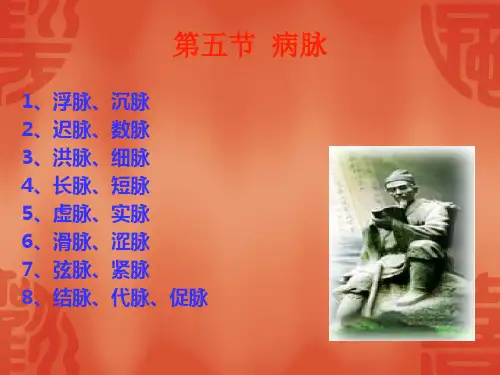

1~22难,主要论述脉学,介绍脉诊的基本知识、脉学的基础理论,以及正常与反常脉象。

首先提出了独取寸口的诊脉法,把古代比较繁难的三部九候等各种诊脉法统一为“独取寸口”,简便易行。

确立了以手腕寸、关、尺为三部,再分别每部之浮、中、沉为九候的“三部九候”脉诊法。

《难经》在论述正常脉及各类疾病所反映出的病脉在疾病诊断上的意义,各类脉象之鉴别等方面,均发挥了《黄帝内经》的理论,使学者更易于理解。

23~29难论述了经脉的流注始终、经络的长度、营卫度数、奇经八脉、十五络脉及其有关病证。

对《灵枢·经脉篇》作了深入阐述,主言经脉气绝之证候。

《难经》集中发挥了《内经》对奇经八脉的含义、内容、循行部位和起止处,以及与十二经脉的关系、发病证侯等。

30~47难以脏腑学说为主要议题,介绍了脏腑的解剖形态、生理功能、营卫周行。

对三焦、命门、七冲门(即唇为飞门、齿为户门、会厌为吸门、胃为贲门、胃下口为幽门、大肠小肠会为阑门,下极为肛门)、八会理论,皆有阐释。

《难经》关于人体消化道由唇到肛门的“七冲门”之论如此精彩,可以说是得益于当时医家在实际解剖所获得的科学数据。

48~61难主要论述疾病。

强调要以四诊八纲为基础辨证,以五行生克关系来阐明疾病的传变、预后。

师父吕英教授讲内经图与气一元论内经图与气一元论李可中医药学术流派国家传承基地主任吕英教授大家下午好!现在什么都不要想,把你所有人生,从一出生,甚至从受精卵结合的一刹那,那个中阴身一投胎到现在的你,所有的东西都不想,给脑袋一片净土来听这些东西。

内经图都知道吧,就是一个腔,其实就是那个脊柱,那个形、上面头都是空的,那么优美。

比如我们的高山流水写的那么优美,上焦怎么样、中焦怎么样、下焦怎么样,都是已经连带到后天了,真正的就是一个空腔。

我把所有的,从太阳到厥阴,厥阴再到太阳,其中非常关键的厥阴和阳明主阖这一块从头给大家讲到尾,看看能不能用十分钟讲完。

先这样想,这个人体的气就是在这里面运行的,“三焦者,元气之别使也”。

就在这个腔,我们在干什么,现在这个人是病了的人,这个邪气进来之后,如果是按照仲景是《伤寒杂病论》的顺序,从皮毛而言,是先从毛进,皮就是里,毛就是表,再从皮和肌而言,皮是表,肌是里。

就是这么一层一层往里压,因为人而言,皮毛是最大的保护。

所以不管是从什么地方进入,腠理、毛孔、汗孔、玄府、鬼门是指的同一个,就是指皮毛这一块,不管是从头还是从脚,先不分,就是邪气进来了。

进来之后,如果是非常简单的,就在这个层次,不管你是什么症状,那么在表的这一块,如果是外感风寒表实证,憋的很实,就是麻黄汤;稍微往里一点,皮肌之间,叫外感风寒表虚证,就是桂枝汤;如果都有,麻二桂一。

其实从毛开始就有问题了,这是最表层,但是大家想过没有麻附细是干什么的,因为太阳是主表的,人身最大的皮毛,然后太阳在哪里?主气图告诉我们它在终之气,叫太阳寒水之气,这个气的根是在地球的最中心,或银河系的黑洞那里,在一个圆的球心那里,这个也叫做太阳寒水之气,这是它住的地方,但是虽然它在最里面,但它偏偏跟最表的皮毛是有关联的,所以我们有手足太阳经嘛。

其实真正到了那一块,经脉只是其中一点点哦。

因为我们就这样讲讲就很多东西,天、地,天地怎么来的?是从先天乾坤两卦化合出来的,所以先天八卦没有方位,只有数,没有东西,就是混元一气。

2015年云南中医学院学报第38卷*基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2013CB532001)收稿日期:2015-09-01作者简介:钱会南(1955-),女,江西上饶人,教授,主任医师,博士生导师,主要研究方向:藏象理论的实验及文献研究;中医体质理论的临床应用研究。

《难经》元气脉诊及其临床应用*钱会南(北京中医药大学,北京100029)摘要:《难经》将中国古代哲学之元气理论引入中医学,以元气作为生命之根,提出尺为脉之根。

以此审察生命的强弱,预测疾病预后,成为后世脉法的重要原理,体现了《难经》脉学理论的原创性价值,其诊察方法与机制,对于临床至今仍有实践意义。

关键词:元气脉诊;元气理论;脉学方法;临床应用中图分类号:R241.1文献标志码:A文章编号:1000-2723(2015)05-0046-03JournalofYunnanUniversityofTraditionalChineseMedicine云南中医学院学报第38卷第5期2015年10月Vol.38No.510.2015《难经》将中国古代哲学之元气理论引入中医学,以元气作为生命之根,首先提出尺为脉之根。

如十四难将尺脉比喻为树之根,强调虽树叶已经枯萎,但是有根则将自生,其原理在于元气尚存,则脉之根尚存留。

“脉以元气为根”,以此审察生命的强弱,预测疾病预后,体现《难经》脉学理论的原创性,亦成为后世脉法的重要原理。

1元气脉诊原理及方法《难经》则将古代哲学之元气理论引入中医学,以元气作为生命之根,提出尺为脉之根。

如十四难云:“脉有根本,人有元气。

”将人之尺脉,比喻为树之根,虽然树叶已经枯萎,有根则将自生,如果元气尚存,则脉之根存留。

《难经》关于元气的论述,谓之发源于肾命,敷布于三焦,因之脉察元气法有三,候于尺部,诊于沉候,察三部九候[1]。

以此审察生命的强弱,预测疾病预后,成为后世脉法的重要原理,体现《难经》脉学理论的原创性。

1.1元气候于尺部关于候元气的诊脉部位,十四难云:“上部有脉,下部无脉,其人当吐,不吐者死。

《难经》命元三焦之论发微及临床启示钱会南【摘要】《难经》创立元气学说,阐发命门学说,论述三焦理论,可谓中医学术发展的创新之举.本文从《难经》命门、元气、三焦之论述;后世医家阐发命门、元气、三焦之关系;命元三焦之论的现代研究及临床启示,对命元三焦理论及其临床应用进行阐发.【期刊名称】《云南中医学院学报》【年(卷),期】2016(039)003【总页数】3页(P35-37)【关键词】《难经》;命元三焦理论;临床应用【作者】钱会南【作者单位】北京中医药大学,北京100029【正文语种】中文【中图分类】R221关于命门、元气、三焦的阐述,是《难经》颇具标志特色的理论亮点[1-2]。

如《难经·三十六难》云:“命门者,诸神精之所舍,原气之所系也。

”提出命门是原气维系之源,亦为人体精气神之根本,故乃人体生命功能化生之源泉。

此论成为后世阐发命门学说时重点发挥之枢要,亦为后世医家将命门与元气,甚至与通行元气之三焦合论,进而探讨三者密切联系,运用其指导临床奠定了理论基础。

《难经》创立元气学说,阐发命门学说,论述三焦理论,对于中医学术发展可谓创新之举。

根据《难经》所论,命门、元气、三焦各自有其功能与生理特点。

如《难经·八难》云:“气者,人之根本也,根绝则茎叶枯矣。

”在此之气,实指元气。

提出元气是人体生命活动的根本,犹如树木之根,若根绝则树茎及枝叶将枯萎,同理,若元气衰竭,人体生命则难以存活。

故十四难亦说:“脉有根本,人有元气。

”阐释了元气在人体生命中的重要意义,亦表明元气是脉之根本。

同时提示人体元气之盛衰可从脉象显现出来,即通过诊察脉象了解元气的状况。

三《难经·十六难》曰:“命门者,诸神精之所舍,原气之所系也;男子以藏精,女子以系胞。

”指出命门藏男子之精,系女子之胞,是先天精气与神气藏舍之处,故而主持男女生殖功能。

值得关注的是,此段经文还提出命门是原气维系之源,阐发了门所藏之先天精气神,为人体精气神之根本,此乃人体生命功能化生之源。

难经读后感三千字篇一难经读后感《难经》,这可是一本让我又爱又恨的经典医书啊!刚开始接触它的时候,我心里直犯嘀咕:“这啥呀?密密麻麻的文字,晦涩难懂的理论,简直就是我的噩梦!”也许你会问,那为啥还读?嘿嘿,谁让我对中医有着那么一股子执着劲儿呢!深入读下去,我发现《难经》里的一些观点真的让我眼前一亮。

比如说关于脉象的论述,它把脉象分析得那叫一个细致入微,我就在想,古代的那些神医们是不是就靠着这些精妙的判断救人于水火之中呢?可能还真是!不过,读的过程中也有让我抓狂的时候。

有些理论我反复琢磨好几遍,还是觉得云里雾里的。

我就不禁感叹:“这古人的智慧也太高深莫测了吧,难道是故意为难我们这些后来人?”也许是我自己太笨,还没领悟到其中的精髓。

但是,当我通过努力,终于理解了某个难点的时候,那种成就感简直爆棚!就好像在黑暗中摸索了好久,突然看到了一丝光亮。

我觉得自己仿佛穿越时空,和古代的医家们来了一场心灵的对话。

读《难经》,也让我对中医的传承和发展有了更多的思考。

如今的时代,科技发达,医疗手段日新月异,那中医该何去何从?是坚守传统,还是与时俱进?这可真是个难题!我觉得吧,可能两者都得兼顾,既要传承古老的智慧,又要结合现代的科学技术,才能让中医发扬光大。

总之,读《难经》的这一路,有困惑,有惊喜,有迷茫,也有顿悟。

但我知道,这只是个开始,未来还有更多的奥秘等着我去探索呢!你说,这难道不好吗?篇二难经读后感哎呀妈呀,《难经》这本书可真是把我折腾得够呛!一开始,我满怀雄心壮志,想着要把这书给啃下来,成为中医界的“小达人”。

可谁能想到,这简直就是给自己挖了个大坑!那些密密麻麻的文字,就像一群调皮的小恶魔,不停地在我眼前蹦跶,让我眼花缭乱。

我就想问问,古人咋就不能写得简单点呢?非得整得这么高深莫测!也许他们觉得,只有这样才能显示出他们的厉害吧。

不过话说回来,当我静下心来,慢慢琢磨其中的道理时,还真能发现一些宝贝。

比如说关于经络的阐述,那叫一个精妙!我仿佛能看到人体内那些神秘的通道,气血在其中流淌,就像一条条奔腾的小河。

《难经》研读心得体验前言《难经》,又称《黄帝内经·素问》,是中国古代医学典籍之一,被广泛认为是中医学的理论基础。

本文档将详细阐述对《难经》的研读心得,以期为中医学者和爱好者提供一份有价值的参考。

研读心得1. 医学理论的深度与广度《难经》全面而系统地阐述了中医学的理论体系,包括阴阳五行、脏腑经络、病因病机、诊断治疗等方面。

通过研读《难经》,我对中医学的理论深度和广度有了更深刻的认识。

尤其是对脏腑经络的理解,让我明白了人体是一个有机整体,阴阳五行是调节人体生理和病理的关键。

2. 诊断与治疗的关联性《难经》强调了诊断与治疗的密切关联。

在诊断过程中,要注重观察患者的症状、体质、环境等因素,从而确定病因病机。

在治疗过程中,要根据病因病机采取相应的治疗方法,以达到治愈疾病的目的。

这种全面的、个性化的治疗观念,与现代医学的个体化治疗理念不谋而合。

3. 养生保健的重要性《难经》提倡养生保健,主张预防为主。

它强调人们要遵循自然规律,保持良好的生活惯,调和情志,从而达到健康长寿的目的。

这一观念在当今社会依然具有现实意义,对我们树立正确的健康观念和生活方式具有指导作用。

4. 中医学的实践性《难经》不是一部纯粹的理论著作,它强调实践与理论相结合。

在研读过程中,我意识到中医学是一门需要不断实践和体会的学科。

只有通过临床实践,才能真正理解和掌握中医学的精髓,为患者提供有效的治疗。

5. 传承与创新《难经》作为古代医学典籍,对后世中医学的发展产生了深远影响。

在研读过程中,我深感传承和创新的重要性。

我们要在继承和发扬传统医学的基础上,不断探索和创新,使中医学更好地适应现代社会的需求。

总结《难经》是一部具有深厚理论基础和实践价值的医学典籍。

通过研读《难经》,我对中医学的理论体系、诊断治疗、养生保健等方面有了更加全面和深入的理解。

同时,我也认识到中医学是一门需要不断和实践的学科,我们要在传承和创新中不断发展中医学,为人类健康事业作出贡献。

《难经》的学术成就及对后世医学发展的影响彭丽华【摘要】@@ <难经>是以质疑问难的形式解释<内经>的论著,其发挥至理,剖析疑文,补<内经>之所未发,扩前圣而启后贤,对后世医学产生了深远的影响,如张仲景著<伤寒杂病论>即"撰用<素问><九卷><八十一难>……".【期刊名称】《环球中医药》【年(卷),期】2010(003)006【总页数】2页(P449-450)【关键词】《难经》;学术成就;后世影响【作者】彭丽华【作者单位】江西省宜春市人民医院医务处,336000【正文语种】中文【中图分类】R221.9《难经》是以质疑问难的形式解释《内经》的论著,其发挥至理,剖析疑文,补《内经》之所未发,扩前圣而启后贤,对后世医学产生了深远的影响,如张仲景著《伤寒杂病论》即“撰用《素问》《九卷》《八十一难》……”。

历代医家常以《内》《难》并称,注释《难经》的古代医家达数十家之多,认为是学医者登堂入室的必读之作,它与《内经》、《伤寒杂病论》等中医典籍确立了中医学的理论体系,现将其学术成就及对后世的影响浅述如下:1 首倡诊脉独取寸口寸口诊法首见于《素问·五脏别论》,《难经》根据其“寸口独为五藏主”的理论,提出了“独取寸口”的诊脉方法。

《难经·八十一难》说“十二经皆有动脉,独取寸口,以决五藏六腑死生吉凶之法,何谓也,然寸口者,脉之大会,手太阴之动脉也”,说明寸口脉搏之所以能够反映五脏六腑的病变,是因为寸口乃手太阴肺经脉之大会,而五脏六腑的经脉均须会合于肺,所谓“肺朝百脉”。

因此通过寸口脉象的变化,可以诊知十二经脉,五脏六腑的邪正盛衰,确立了独取寸口的理论根据,把《内经》的全身遍诊简化为寸口的三部九候。

后世医家王叔和的《脉经》和李时珍的《濒湖脉学》都是在《难经》的基础上对脉学加以发扬光大。

使中医脉学理论日臻完善,《难经》提出的“独取寸口”之诊法至今仍为临床所延用。

中医学关于“元气”的概述元气,指以先天精气为基础,赖后天精气充养,而根源于肾的气。

元气,《难经》又称“原气”,是人体最根本、最重要的气,是生命活动的原动力。

一、生成与分布元气由肾中先天之精化生,根于命门。

《难经·三十六难》说:“命门者…原气之所系也。

”元气以先天之精为基础,又赖后天之气的培育。

因此,元气充盛与否,不仅与先天之精有关,而且与脾胃运化功能、饮食营养及化生的后天之精是否充盛有关。

若因先天之精不足而导致元气虚弱者,也可通过后天的培育补充而使元气充实。

如《景岳全书·论脾胃》说:“故人之自生至老,凡先天之有不足者,但得后天培养之力,则补天之功,亦可居其强半,此脾胃之气所关于人生者不小。

”元气通过三焦流行于全身。

《难经·六十六难》说:“三焦者,原气之别使也,主通行三气,经历于五脏六腑。

”元气以三焦为通路循行全身,内而五脏六腑,外而肌肤腠理,无处不到。

二、生理功能元气的生理功能主要有两个方面:一是推动和激发人体的生长发育和生殖功能;二是推动和调节各脏腑、经络、形体官窍的生理活动。

1.推动和激发人体的生长发育和生殖功能元气充沛,机体生长发育正常,脏腑、经络、形体、官窍生理功能旺盛,体魄强健而少病;若先天赋不足,或后天失养,或久病损伤元气则可因元气虚衰而出现生长发育迟缓、生殖功能低下及未老先衰的临床表现。

2.推动和调节各脏腑、经络、形体、官窍的生理活动元气含有元阴、元阳,为一身阴阳之根,脏腑阴阳之本。

元气既能发挥推动、兴奋、温煦等属于元阳的功能,又能发挥宁静、抑制、凉润等属于元阴的功能。

元阴与元阳协调平衡,元气则能发挥其推动和调节功能。

故《景岳全书·传忠录下说:“命门为元气之根,为水火之宅,五脏之阴气非此不能滋,五脏之阳气非此不能发。