地理事物的时空分布规律及特征分析(正)

- 格式:ppt

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:23

地理规律和原理的概念原理是指带有普遍性的、最基本的、可以作为其它规律的基础的规律。

地理原理主要在于理解,是解决分析地理问题的基础。

规律是指事物之间的内在的本质联系。

针对地理事象“是什么(样)”,地理规律更多强调地理事象的表现,地理规律主要在于“应用”。

高考涉及的主要地理规律和原理一、我国太阳辐射能时空分布规律1、就时间而言,我国大部分地区位于北半球的中纬度,夏季太阳高度角大,光照时间长,各个地区的太阳辐射能夏半年多于冬半年。

2、就空间而言,我国太阳辐射能分布大体上东南向西北递增。

大体上的界线,从大兴安岭向西南,,经北京西侧,兰州,昆明再折向北到西藏南部,这一条线以西、以北广大地区,太阳辐射特别丰富。

3、影响太阳辐射的因素主要包括纬度高低(正午太阳高度和昼长)、地形地势、气候气象条件等方面。

二、地球运动的规律恒星年:365日6时9分10秒2、地方时计算规律计算规律:东比西早(大),东加西减;相差1时区,相差1小时。

※日界线3、地球自转与晨昏线的关系规律A.晨昏线的概念及判读方法昼夜半球的分界线,叫晨昏圈(线)。

在晨昏线西侧取一点,顺着地球自转方向,如果从夜半球进入昼半球,则是晨线,反之则是昏线。

B.晨昏线的规律及应用(晨昏线是解决地方时计算、昼夜长短、日照图综合判读等等地球运动相关知识的线索和突破口)①判断地球自转方向晨昏线的判断方法逆向使用,已知昼夜半球的分界线是晨线或昏线,判读地球的自转方向。

②判断地方时晨线和赤道交点所在经线的地方时为6:00,昏线和赤道交点所在经线地方时为18:00;昼半球的中央经线为12:00,夜半球中央经线为00:00;与晨昏圈相切的纬度,如果出现极昼则切点(晨昏圈纬度最高点)所在经线为00:00,如果出现极夜则为12:00。

如右图A为00:00,B为12:00。

③判断节气或季节北极圈出现极昼(或者南极圈出现极夜)为6月22日(夏至日);北极圈出现极夜(或者南极圈出现极昼)为12月22日;晨昏圈和经线圈重合则为3月21日(春分日)或9月23日(秋分日)。

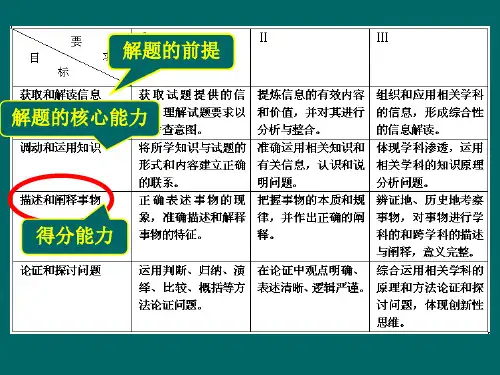

“地理事物分布特征的描述”专题复习教学设计(湘教版)作者:唐冬梅王明容叶荫何艳陈艳来源:《地理教育》2013年第12期一、考纲要求高考中地理事物分布规律的描述是高频考点,依据《2013年考试大纲说明》,该专题要求学生掌握描述和阐释地理事物的能力。

考纲要求能够用简洁的文字语言、图表语言描述地理概念、地理事物特征、地理事物分布和发展变化;在通用语言基础上,能够正确使用地理学科术语进行描述。

二、教学目标通过案例分析讨论推断地理事物分布特征的描述方法、技巧;灵活运用归纳的方法技巧,提高高考应试能力是本专题教学目标。

从案例答案反推地理事物的分布特点,从而获取点、线、面地理事物的答题技巧和方法是教学重点。

通过案例答案获取地理事物分布的点、线、面的答题技巧以及该技巧运用是教学难点。

三、设计思路本节课精选近年高考典型试题及答案,针对学生一抽试题出现的问题,从地理事物分布特征的描述入手,小角度切入,让学生学会通过参考答案反推答题思路的思维方法,领悟二轮专题复习的重点在于归纳答题的方法、技巧,掌握规范的答题语言,从而提高高考应试能力。

学生通过学案预习,课堂分组讨论、回答练习、互相评价、订正答案等方式参与学习,讲练结合,及时反馈,高效完成教学目标。

四、教学过程模块一:点状地理事物分布特征的描述新课引入:同学们,今天刚好是进入高考二轮复习的第一节课,这节课复习什么内容?(教师活动)展示重庆市一抽试题:12.(2)读图乙,简述西气东输线路的分布特点及原因。

(3)读图甲,说明该区域绿洲分布特点及主要影响因素。

(教师提问)这道试题是一抽考试给同学们留下深刻印象的试题,它考查什么内容?当时大家的得分情况如何?(教师展示一抽试题学生答案PPT)这是随机抽取的三位同学的答案,相信这个答案的得分令这三位同学有深刻而痛苦的记忆,如何解答这类试题,是本节课要复习的专题内容。

板书:地理事物分布特征的描述(教师承转)大家一起看近三年这类试题在高考中的考情统计。

地理事物的特征描述和阐释地理事物的特征是地理高考中强调的能力之一。

描述地理事物特征包括两个方面的内容:(1)对地理事物进行正确的定性概括。

(2)对地理事物的位置属性和数量属性进行定量表述。

[考点梳理]:Ⅰ定性概括对地理事物进行定性概括在教材里经常看到,如对某地理事物的定义。

在考试中常见的定性概括有:地形特点、水文特征(流域特征、水系特征,河段特征)、自然地理特征、气候特征、气温特征、降水特征等。

一、地形(地貌、地势)特征总体分析1、地形种类--------高原、山地、.丘陵、平原、.盆地、山谷或河谷、冲积扇.、三角洲2、地面起伏状况(地势):描述地形高低起伏的变化趋势①地势高低的变化趋势(方向):如南高北低、东高西低等(通过地形变化、海拔变化或等高线判断)②坡度陡缓:(等高线疏密判断)③相对高度3、海拔高度4、分布特点二、河流(外流河、内流河、水系、河段)水文特征总体分析(一)分析要素:水位、流量、含沙量、结冰期、水能蕴藏量、汛期等1、流量--------反映水资源的多少(1)流量的大小总流量:河流主要补给形式;流域面积的大小分段流量:上游来水;附近支流汇入情况;其他因素(2)流量的变化河流主要补给形式、季节变化、日变化2、水位(米)变化流量的大小----决定于河流的补给类型。

分布在润湿地区、以雨水补给为主的河流,水位变化由降水特点决定;分布在干旱地区、以冰川融水补给为主的河流,水位变化由气温变化决定;其他因素:人类活动3、汛期长短及出现的时间(气候)4、有无结冰期影响因素:气温无结冰期,最冷月均温>0℃;有结冰期最冷月均温<0℃凌汛形成的条件有结冰期;低纬流向高纬;结冰和融冰时期。

凌汛产生的危害—冰坝抬高水位,浮冰冲击河岸导致洪涝灾害的发生。

5、水能蕴藏量河流落差大(解释为什么),水量大(解释为什么)水量大小取决于流域内降水量(大气环流、地形、洋流、海陆位置等);水系特点;流域面积;6、含沙量(克/米3)(1)河流总体含沙量大小:下垫面、地形、土质状况、植被状况人类活动(2)某一河段:流速、人类活动(水利工程)7、航运价值:流量、地形、经济发展水平等(二)分析中国各区域河流的水文特征1、东北地区河流水文特征(黑龙江、松花江、嫩江、乌苏里江)水量丰富(流经湿润半湿润区)汛期较短(有春汛-季节性结雪融水、夏汛-温带季风气候,大气降水)含沙量少(森林茂密、地势起伏小)结冰期长(纬度高,位于寒温带、中温带),松花江、乌苏里江、黑龙江有凌汛现象水位变化较小:河流补给多样航运价值:季节性航运(夏季)水能资源贫乏(地势落差小)2、秦岭—淮河以北-辽河、海河、黄河水量较小:流经半湿润和半干旱地区水位变化大:补给主要是7、8月的降水汛期较短,季节变较大:降水季节短含沙量大:河流上、中游植被少,且流经疏松土质的地区,水土流失严重结冰期较短:冬季较短航运价值低:中、上游地势起伏大,下游地势平坦,但泥沙淤积严重,加之水量小水能资源:中上游落差大的地方水能资源相对丰富,形成梯级开发3、秦-淮以南地区河流水文特征水量丰富:流经降水丰富的湿润地区(雨季长,流域面积广)水位变化小:降水的季节长汛期较长,季节变较小:降水多,且季节长含沙量小:植被保护较好结冰期无:冬季气温在0℃以上航运价值高:下游地区(地势平坦、水量大)水能资源丰富:中上游水能资源较为丰富(水量大、落差大)4、西南地区河流水文特征水量丰富:流经降水丰富的湿润地区水位变化小:降水的季节长汛期较长,季节变较小:降水多,且季节长含沙量小:植被保护较好结冰期无:冬季气温在0℃以上航运价值低:山高谷深,多峡谷水能资源丰富:落差大,多峡谷,水量丰富5、西北地区河流(多内流河)水文特征流量小:流经干旱半干旱地区(冰川融水补给和山地降水补给)水位季节变化大:以冰川融水补给为主,受气温影响较大,多为季节性河流(冬季断流)或时令河汛期:短(夏汛)航运价值和水能价值都较低流程:不长(蒸发、下渗、灌溉用水多)(三)水系特征河网密度;河流长短;支流多少及分布状态;流域大小;落差大小;流速大小;流向等三、气候特征、气温特征、降水特征、天气特征(一)气候特征:从气温和降水两个要素描述热带雨林气候:全年高温多雨热带草原气候:全年高温,有明显的干湿两季热带沙漠气候:全年炎热干燥热带雨林气候:全年高温,有明显的旱雨两季地中海气候:夏季炎热干燥,冬季温和湿润亚热带季风气候和季风性湿润气候:夏季高温多雨,冬季温和少雨温带季风气候:夏季高温多雨,冬季寒冷干燥温带海洋性气候:全年温和湿润温带大陆性气候:夏季高温,冬季寒冷,温差大,降水少亚寒带针叶林气候:冬寒长,夏短暖,降水少苔原气候:全年严寒,降水少冰原气候:全年酷寒,降水少(二)气温特征:从年均温、年温差、日温差三个方面描述(三)降水特征:从年降水总量,降水的季节变化描述(四)天气特征:分析影响该地区的天气系统①冷锋过境前后天气特征:过境前:气温高、气压低、天气晴朗过境时:气温降低、气压升高、阴雨大风天气,降水时间短、强度大过境后:气温低、气压高、天气晴朗②暖锋过境前后天气特征:过境前:气温低、气压高、天气晴朗过境时:气温升高、气压降低、阴雨天气,降水时间长、强度小过境后:气温高、气压低、天气晴朗③准静止锋:持续数日的阴雨天气(长江梅雨天气、昆明-贵阳准静止锋)④气旋(低压)天气特征:气流(中心)上升,产生降水,呈阴雨天气⑤反气旋(高压)天气特征:中心气流下沉,天空少云,呈晴朗天气四、自然地理特征:位置、地形、气候、植被、河流(数量、水量)、土壤等。

地理学习方法总结地理学习方法总结1高中地理在高中生阶段也是一门比较重要的基础课程,由于它兼有自然学科和社会学科的双重性质,所以其学习既不同于理、化等理科课程,也与政史等文科课程迥异。

古人云:“善学者,师逸而功倍,又从而庸之;不善学者,师勤而功半,又从而怨之。

”“善学”就是要有好的学习方法。

本文从个人的地理教学学习经验出发,对高中地理学习方法浅谈一些个人的总结归纳。

一、高中地理学习中常见的现象高中地理学科有其自身的特点,从内容来看,主要讲述的是各种地理现象的分布、原因及变化发展的规律,进而阐明人与地理环境的正确关系,作为自然和人文之间的一门交叉学科,地理具有明显的`综合性、空间性和实践性等特点。

许多学生由于没有掌握好的学习方法,导致产生畏惧感。

有的学生对于地理学习的意义的认识非常浅薄,不明白为什么要学习地理。

有的学生甚至认为学习地理是父母和老师安排的任务,是对高考的一个应付,进而渐渐产生厌倦情绪。

二、如何培养学生更好地学习地理(一)培养学习兴趣。

“兴趣是最好的老师”,没有兴趣,学习就会从“享受”变作“忍受”,成为负担。

所以,学习地理,首先就是要培养对地理的兴趣。

要让学习地理由被动接受变为主动获取,才能够轻松地学好地理。

只要我们留心观察身边事物,就会发现生活中处处有地理,生活离不开地理;只要我们联系实际学习就会感觉到地理非常实用且趣味横生。

不少同学的父母会把地图压在学习桌的玻璃板底下,这一方法十分奏效。

因此,为了培养兴趣,建议大家把世界地图与中国地图挂在自己经常看到的地方,这样随着时间推移,地图的每一个细节都会潜移默化刻入我们脑中。

(二)图文相结合更好地传授地理知识。

地图是地理知识的载体和学习地理最重要的工具,运用地图记忆地理知识是最准确、最牢固、最有效的记忆方法。

地理内容纷繁复杂,但几乎所有的地理知识都源于它在相关图上的位置。

我学习时做到看书与看图相结合,将地理知识逐一在图上查找落实,熟记;平时多看地图,“图不离手”、“人在图在”(每次看几分钟也行),把地图印在脑子里,并能在图上再现知识。

地理事物分布规律的描述一、地理事物的时空分布规律时间:年际变化、季节变化、日变化、空间:水平--纬度(南北)、海陆(东西);垂直二、地理事物分布规律的描述方法:1、点状地理事物的描述描述角度:①位置、疏密(多少)。

点状地理分布图表示的地理事物是标定在图上离散的点。

①表示分布地点:如我国特大城市的分布(只表示其空间位置);②表示类别:用不同图例,如我国矿产资源分布、不同等级的城市分布等;③表示数量:用定位符号的大小来区分(或同时在符号旁边注明绝对数量)。

内涵:(1)点的大小——代表的含义,反应的规律(2)点的疏密——沿什么线(或面)密集,沿什么线(或面)稀疏(3)点组成的形状——反应什么规律例1.读图6,从自然条件和社会经济条件两方面分析我国汽车工业中心的分布特点。

(8分)参考答案:多数分布在季风区内,沿河近海的平原地区,多数分布在交通便利,经济较发达的人口、城市密集地区2、线状地理事物的描述描述角度:位置、疏密、渐变方向、走向(延伸方向)等值线类的还需说明量的大小线状地理分布图,常用线状符号来表示交通线、河流、山脉、等值线等。

带箭头的表示动态,不带箭头的表示静态。

线段的长短、粗细表示量的大小(或标上数值)。

读图时要注意事物的起止点、事物沿途的变化和事物的走向。

注重同一空间不同地理知识之间的联系,认识不同事物之间的内在联系,形成地理事物空间位置和相互影响的结构体系。

内涵:水平分布图(1)分布的趋势——看延伸方向、看增减方向(2)分布的范围——看数值(3)分布的疏密——看疏密(4)分布的凸变——看弯曲(5)分布的极值——看闭合(6)其他:分布的发展变化等(用动态的眼光看)垂直剖面图(1)看数值最大的点、数值最小的点和转折点(“拐点”)(2)看变化的趋势:上升或下降、陡或缓、波动变化例2.描述图中10℃等温线的走向,并说明其原因。

参考答案:东段:大致东西走向,主要受太阳辐射(纬度位置)西段:大致为东北——西南走向(地形)3、面状地理事物的描述。

高中地理教学心得体会在高中的各门课程中,地理与其它学科相比,一个突出的特点就是文理交融。

它既有理科的严密性与逻辑性,又具有文科的形象生动与灵活。

因此,学习高中地理就要针对不同的内容,分别采用理科或文科的学习方法。

下面主要介绍高中地理的学习方法和学习规律。

一、文理交融,学法兼用高中地理中的人文地理和区域地理,主要属于文科内容,适合采用偏重文科的学习方法,在理解的基础上加强记忆非常重要。

学习时要多看书,熟悉和掌握知识要点;会看书,把握教材的脉络和主要思想、观点;还要多思多想,善于总结,形成自己的看法。

学习人文地理侧重于观点、方法的运用,结合实际进行评价与反思。

二、***文结合,易学好记地理学习离不开地***,必须重视地***,识***、用***也是地理学科最重要的基本技能。

高中地理教材中有着丰富多彩的各种类型的插***,与文字配合,使教材内容的呈现更加直观、形象、生动。

学习时,不论是自然地理还是人文地理,都要重视***的学习和运用,采用***文结合的方法,才能更好地认识、理解和掌握各种地理事物和现象、地理规律和原理,使地理易懂易学、好记好用。

例如,“昼夜长短和正午太阳高度的变化”内容,必须结合“二分二至日全球昼长和正午太阳高度角”的***像来学习,才能阐述清楚,理解透彻,遇到相关知识的试题时才能灵活运用,顺利解答,脱离了地***是难以弄懂和解答这类问题的。

又如,“世界城市化的进程”内容,结合“世界城市人口比重的增长***”和“上海城市建设用地的扩展***”学习,使我们比较容易地理解城市化的概念,记住城市化的三个主要标志。

地***是地理知识的载体和学习地理最重要的工具,运用地***记忆地理知识是最准确、最牢固、最有效的记忆方法。

地理内容纷繁复杂,但几乎所有的地理知识都源于它在相关***上的位置。

学习时要做到看书与看***相结合,将地理知识逐一在***上查找落实,熟记;平时要多看地***(还可以填***、绘***),“***不离手”,把地***印在脑子里,并能在***上再现知识。

描述地理事物和现象的时空分布特征及规律问题滕州三中丁洪涛高考考点:◆描述地理事物及现象时空分布特征和规律。

(时间:季节年际日;空间:水平垂直纬度(南北)海陆(东西))◆阐释地理事物及现象时空分布成因、原理及其与人类的关系。

描述和阐释地理事物的特征是地理高考中强调的能力之一。

但在本文中只尝试讲解“描述地理事物特征。

”描述地理事物特征包括两个方面的内容:(1)对地理事物进行正确的定性概括。

(2)对地理事物的位置属性和数量属性进行定量表述。

一、定性概括对地理事物进行定性概括在教材里经常看到,如对某地理事物的定义。

在考试中常见的定性概括有:地形特点、水文特征、自然地理特征、气温特点等。

1、地形特点:地形种类、海拔高度、地表起伏(地势特点)、分布特点,主要特征地形。

例1:简答德国的地形特点。

参考答案:地势南高北低。

南部为巴伐利亚高原和阿尔卑斯山地;中部为宽谷山地,北部为平原。

答案分析:地形种类:巴伐利亚高原、阿尔卑斯山地、宽谷山地、平原;地表起伏:地势南高北低;分布特点:南部为……,中部为……,北部为……回忆中国地形特征:中国地形地势西高东低,呈阶梯状分布;地形多种多样,山区面积广大。

也有只考查地势特征的题目,地势特征应从“起伏(高差)、坡度”等方面描述。

例2:图1示意格尔木至拉萨的地形剖面,读图1回答:图1c 、d两段地形变化的特点是。

参考答案:高差大(地势起伏大)、坡度陡答案分析:图2 地势起伏大→高差大→坡度陡; 地势起伏小→高差小→坡度缓2、河流水文特征:水位、流量、含沙量、结冰期、水能蕴藏量、汛期等 例3:松花江是我国东北地区的重要河流,请描述该河流的水文特征。

参考答案:流量较大(水量丰富);有两个(或春夏)汛期;含沙量小;有结冰期(或结冰期较长)。

答案分析:前面所列的河流水文特征描述要点只是一个大致方向,应用时要根据实际情况进行取舍。

如该参考答案中突出松花江有两个汛期。

3、自然地理特征:地形、气候、植被、河流(数量、水量)、土壤等。

点状地理事物分布特征描述

点状地理事物分布指的是一种物体的分布形式,其特征在于物体分布状态呈现为离散而又单一的点状,而点状地理事物分布特征一般表现为:

一、集中度高:点状地理事物分布不仅表现为离散状态,而且在某一特定位置有集中聚集的特点,如人口、加油站、学校等,均分布于具有条件的区域,形成聚集状。

二、裂变性:点状地理事物分布特征裂变性,即物体在聚集点分布后,周围活动空间逐渐扩大,从而形成离散的层次结构,这也是推动点状地理事物分布演变的基础。

三、非对称分布:点状地理事物分布特征具有非对称性,既可能发生局部聚集,也可能发生局部疏散,因此,一定程度上可以反应物体的运动特征,也造成物体分布状态的变化。

四、不均衡性:具有点状地理事物分布特征的地理空间中,同一地理特征的物体分布不存在均衡性,大多数物体都集中在某一地区,而其余区域则分布较少或为零。

五、变化性:点状地理事物的分布状态不断变化,使其表现出一定的时空变化性,其变化影响因素多种多样,如人口迁移、点位选择、技术变化等。

总结起来,点状地理事物分布特征表现为集中度高、裂变性、非对称性、不均衡性以及变化性,它深刻反应了一种地理空间中物体的分布变化及其相关影响因素,影响着一定空间地区的社会经济发展状况。