《中国地震动参数区划图》

- 格式:doc

- 大小:258.50 KB

- 文档页数:9

第5代中国地震动参数

第五代中国地震动参数区划图将我国国土划分为不同抗震设计要求的区域,是新建、扩建、改建一般建设工程必须达到的最低抗震设防要求,也是已建一般建设工程抗震加固的设防要求。

该区划图也用于指导重大工程、特殊工程、生命线工程、重要桥梁、重要公共建筑等的抗震设防。

该区划图基于大量的地震区划基础资料及其综合研究,考虑了近年来国内外地震学研究的最新进展和成就,编制修订历时近5年。

与第四代地震区划图相比,地震设防区域实现了全覆盖,取消了不设防地区,地震动参数明确到乡镇。

具体到地震动参数,包括峰值加速度(PGA)、周期(T)、峰值速度(PGV)和持续时间(D)。

PGA是指地震曲线中最大的正向加速度,通常以“g”为单位来表示;T是指地震波形周期的倒数,以秒为单位;PGV是指地震曲线中最大的正向速度幅值,通常以厘米/秒为单位;D是指地震曲线中连续出现加速度超过特定值(如0.05g)的时间长度,以秒为单位。

地震区划图简介一、我国地震区划图的沿革建国以来,我国先后四次编制了全国性的地震区划图,分别为:1、1957年地震区划图2、1977年地震烈度区划图3、1990年地震烈度区划图4、中国地震动参数区划图2000年8月1日,以国标形式正式颁布实施的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)进一步与国际接轨,采用反应谱双参数标定形式给出了一般场地条件下(Ⅱ类场地)50年超越概率10%的水平向峰值加速度区划图、特征周期区划图及参数调整表,并对其适用范围作了严格界定。

新区划图强调了地震环境对反应谱形状的控制作用和场地条件对特征周期的调整,其结果更有表征性。

已颁布实施的《建筑抗震设计规范》(GB50011 -2001)采用了新区划图的成果,按此进行抗震设计,提高了城市大量涌现的十几层至二十几层高层建筑的抗震水平。

二、中国地震动参数区划图的主要内容《中国地震动参数区划图》是我国第一次以国家强制性标准形式颁布实施、并以首次地震动参数形式给出的区划图,所采用的抗震设防水准为50年超越概率10%(地震重现周期为475年),是根据地震环境、工程的重要性、国家的经济承受能力及所要达到的安全目标等综合确定的,这是目前国际工程界通常采用的风险水准。

新区划图图件比例尺为1:400万,基础图件比例尺1:25 0万—1:600万。

主要内容有:1、中国地震动峰值加速度区划图新区划图为Ⅱ类场地对应50年超越概率10%的峰值加速度分区图,共分7个区:<0.05g、0.05g、0.1g、0.15g、0.20g、0.30g、≥0.40 g。

《中国地震动烈度区划图(1990)》共分为5个区:<Ⅵ度、Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅷ度、≥Ⅸ度。

新区划图与《中国地震动烈度区划图(1990)》相比,相当于在Ⅶ-Ⅷ度、Ⅷ-Ⅸ度间进一步细分,增加Ⅶ度半、Ⅷ度半两档。

采用上述分区形式主要是考虑与烈度区划图的衔接,以及现行行业抗震设计规范的顺利过渡,能够满足面大量广的一般工业与民用建筑的抗震设计需要。

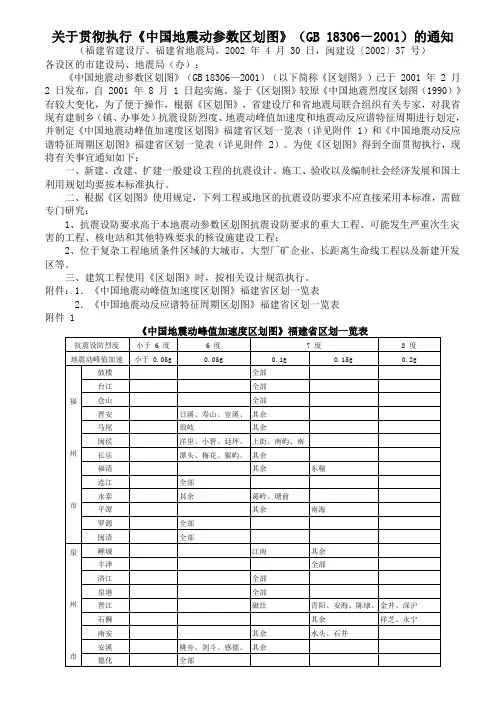

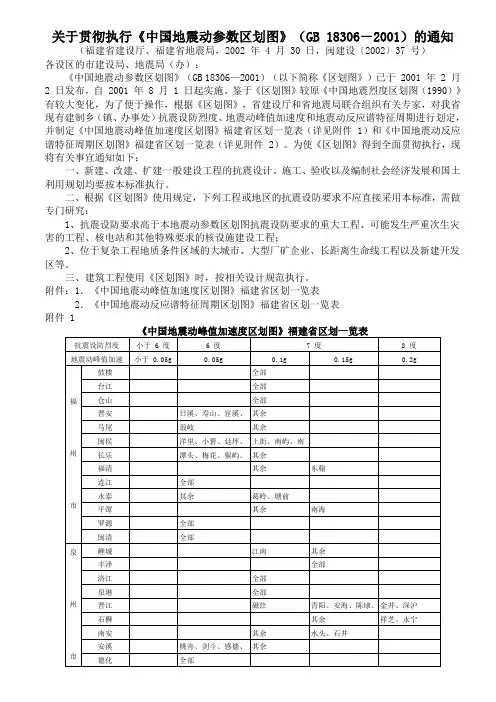

关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)的通知(福建省建设厅、福建省地震局,2002 年 4 月 30 日,闽建设〔2002〕37 号)

各设区的市建设局、地震局(办):

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(以下简称《区划图》)已于 2001 年 2 月2 日发布,自 2001 年 8 月 1 日起实施。

鉴于《区划图》较原《中国地震烈度区划图(1990)》有较大变化,为了便于操作,根据《区划图》,省建设厅和省地震局联合组织有关专家,对我省现有建制乡(镇、办事处)抗震设防烈度、地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期进行划定,并制定《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表(详见附件 1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表(详见附件 2)。

为使《区划图》得到全面贯彻执行,现将有关事宜通知如下:

一、新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设计、施工、验收以及编制社会经济发展和国土利用规划均要按本标准执行。

二、根据《区划图》使用规定,下列工程或地区的抗震设防要求不应直接采用本标准,需做专门研究:

1、抗震设防要求高于本地震动参数区划图抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他特殊要求的核设施建设工程;

2、位于复杂工程地质条件区域的大城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程以及新建开发区等。

三、建筑工程使用《区划图》时,按相关设计规范执行。

附件:1.《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

2.《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表

附件 1

附件 2。

关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)的通知(福建省建设厅、福建省地震局,2002 年 4 月 30 日,闽建设〔2002〕37 号)

各设区的市建设局、地震局(办):

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(以下简称《区划图》)已于 2001 年 2 月2 日发布,自 2001 年 8 月 1 日起实施。

鉴于《区划图》较原《中国地震烈度区划图(1990)》有较大变化,为了便于操作,根据《区划图》,省建设厅和省地震局联合组织有关专家,对我省现有建制乡(镇、办事处)抗震设防烈度、地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期进行划定,并制定《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表(详见附件 1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表(详见附件 2)。

为使《区划图》得到全面贯彻执行,现将有关事宜通知如下:

一、新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设计、施工、验收以及编制社会经济发展和国土利用规划均要按本标准执行。

二、根据《区划图》使用规定,下列工程或地区的抗震设防要求不应直接采用本标准,需做专门研究:

1、抗震设防要求高于本地震动参数区划图抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他特殊要求的核设施建设工程;

2、位于复杂工程地质条件区域的大城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程以及新建开发区等。

三、建筑工程使用《区划图》时,按相关设计规范执行。

附件:1.《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

2.《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表

附件 1

附件 2。

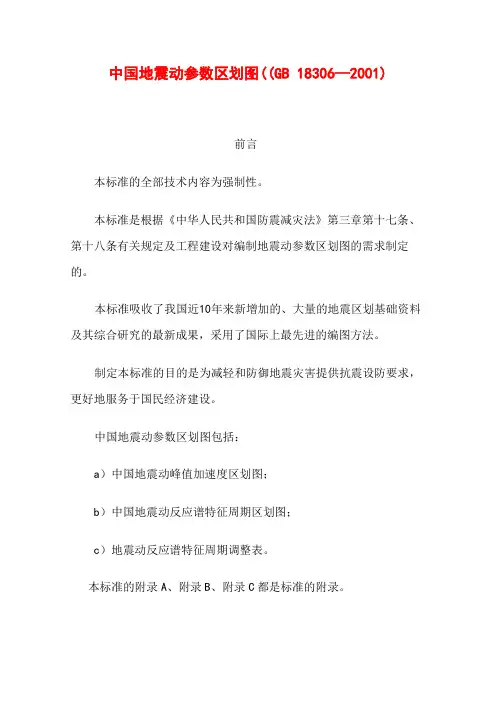

中国地震动参数区划图((GB 18306—2001)前言本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是根据《中华人民共和国防震减灾法》第三章第十七条、第十八条有关规定及工程建设对编制地震动参数区划图的需求制定的。

本标准吸收了我国近10年来新增加的、大量的地震区划基础资料及其综合研究的最新成果,采用了国际上最先进的编图方法。

制定本标准的目的是为减轻和防御地震灾害提供抗震设防要求,更好地服务于国民经济建设。

中国地震动参数区划图包括:a)中国地震动峰值加速度区划图;b)中国地震动反应谱特征周期区划图;c)地震动反应谱特征周期调整表。

本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。

本标准的附录D是提示的附录。

本标准由中国地震局提出并归口。

本标准起草单位:中国地震局地球物理研究所、中国地震局工程力学研究所、中国地震局地质研究所、中国地震局地壳应力研究所、中国地震局分析预报中心。

本标准主要起草人:胡聿贤、高孟潭、徐宗和、薄景山、张培震、陈国星、谢富仁、李大华、冯义钧、许晏萍。

1 范围本标准给出了中国地震动参数区划及其技术要素和使用规定。

本标准适用于新建、改建、扩建一般建设工程抗震设防,以及编制社会经济发展和国土利用规划。

2 定义本标准采用下列定义2.1 地震动参数区划 seismic ground motion parameter zonation以地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期为指标,将国土划分为不同抗震设防要求的区域。

2.2 地震动峰值加速度 seismic peak ground acceleration 与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。

2.3地震动反应谱特征周期 characteristic period of theseismic response spectrum地震动加速度反应谱开始下降点的周期。

2.4超越概率 probability of exceedance某场地可能遭遇大于或等于给定的地震动参数值的概率。

中华人民共和国国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)1 范围本标准给出了中国地震动参数区划图及其技术要素和使用规定。

本标准适用于新建、改建、扩建一般建设工程抗震设防,以及编制社会经济发展和国土利用规划。

2 定义本标准采用下列定义2.1地震动参数区划seismic ground motion parameter zonation以地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期为指标,将国土划分为不同抗震设防要求的区域。

2.2地震动峰值加速度seismic peak ground acceloration与地震动加速度反映谱最大值相应的水平加速度。

2.3地震动反应谱特征周期characteristic period of the seismic response spectrum地震动加速度反应谱开始下降点的周期。

2.4超越概率probability of exceedance某场地可能遭遇大于或等于给定的地震动参数值的概率。

2.5抗震设防要求requirements for seismic resistance;requirement for fortification against earth quake建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度或者地震动参数。

3 技术要素3.1《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的比例尺为1:400万。

3.2《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的设防水准为50年超越概率10%。

3.3《中国地震动峰值加速度区划图》和《中国地震动反应谱特征周期区划图》的场地条件为平坦稳定的一般(中硬)场地。

3.4《地震动反应谱特征周期调整表》采用四类场地划分。

4 使用规定4.1新建、扩建、改建一般建设工程的抗震设计和已建一般建设工程的抗震鉴定与加固必须按本标准规定的抗震设防要求进行。

关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB

18306-2001)的通知

福建省建设厅、福建省地震局,2002年4月30日,闽建设〔2002〕37号)

各设区的市建设局、地震局(办):

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(以下简称《区划图》)已于2001年2月2日发布,自2001年8月1日起实施。

鉴于《区划图》较原《中国地震烈度区划图(1990)》有较大变化,为了便于操作,根据《区划图》,省建设厅和省地震局联合组织有关专家,对我省现有建制乡(镇、办事处)抗震设防烈度、地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期进行划定,并制定《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表(详见附件1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表(详见附件2)。

为使《区划图》得到全面贯彻执行,现将有关事宜通知如下:

一、新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设计、施工、验收以及编制社会经济发展和国土利用规划均要按本标准执行。

二、根据《区划图》使用规定,下列工程或地区的抗震设防要求不应直接采用本标准,需做专门研究:

1、抗震设防要求高于本地震动参数区划图抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他特殊要求的核设施建设工程;

2、位于复杂工程地质条件区域的大城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程以及新建开发区等。

三、建筑工程使用《区划图》时,按相关设计规范执行。

附件:1.《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

2.《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表

附件1:

《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

附件2:

《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表。

中国地震动参数区划图(GB 18306 — 2001 )前言本标准的全部技术内容为强制性。

本标准是根据《中华人民共和国防震减灾法》第三章第十七条、第十八条有关规定及工程建设对编制地震动参数区划图的需求制定的。

本标准吸收了我国近 10 年来新增加的、大量的地震区划基础资料及其综合研究的最新成果,采用了国际上最先进的编图方法。

制定本标准的目的是为减轻和防御地震灾害提供抗震设防要求,更好地服务于国民经济建设。

中国地震动参数区划图包括:a )中国地震动峰值加速度区划图;b )中国地震动反应谱特征周期区划图;c )地震动反应谱特征周期调整表。

本标准的附录 A 、附录 B 、附录 C 都是标准的附录。

本标准的附录 D 是提示的附录。

本标准由中国地震局提出并归口。

本标准起草单位:中国地震局地球物理研究所、中国地震局工程力学研究所、中国地震局地质研究所、中国地震局地壳应力研究所、中国地震局分析预报中心。

本标准主要起草人:胡聿贤、高孟潭、徐宗和、薄景山、张培震、陈国星、谢富仁、李大华、冯义钧、许晏萍。

1 范围本标准给出了中国地震动参数区划及其技术要素和使用规定。

本标准适用于新建、改建、扩建一般建设工程抗震设防,以及编制社会经济发展和国土利用规划。

2 定义本标准采用下列定义2 .1 地震动参数区划 seismic ground motion parameter zonation 以地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期为指标,将国土划分为不同抗震设防要求的区域。

2.2 地震动峰值加速度 seismic peak ground acceleration与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。

2.3 地震动反应谱特征周期 characteristic period of the seismic response spectrum地震动加速度反应谱开始下降点的周期。

2.4 超越概率 probability of exceedance某场地可能遭遇大于或等于给定的地震动参数值的概率。

精品文档

已经发布的《中国地震动参数区划图》GB18306-2015 (2016年6月1日实施)中,贵州再无小于6度设防区,非抗震区将成为历史。

场地地震效应评价应按以下顺序进行:

2.6.1根据国家批准的地震动参数区划和有关的规范,确定勘察场地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组。

2.6.2根据场地土的等效剪切波速划分土的类型(或按岩土名称和性状判定),土的类型划分中应注意等效剪切波速指的是整个覆盖层的剪切波速,而不应将多层土分开分别划分。

应该注意对抗震设防等级为丁类及丙类但建筑层数超过10层、高度超过24m的建筑,应以实测覆盖层剪切波速作为划分土类型的依据,而不应该以经验判定,(应实测覆盖层剪切波速而未实测者违反该条强条)。

精品文档。

关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)的通知(闽建设〔2002〕37号)

关于贯彻执行《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)的通

知

(福建省建设厅、福建省地震局,2002 年4 月30 日,闽建设〔2002〕37 号)

各设区的市建设局、地震局(办):

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(以下简称《区划图》)已于2001 年2 月 2 日发布,自2001 年8 月 1 日起实施。

鉴于《区划图》较原《中国地震烈度区划图(1990)》有较大变化,为了便于操作,根据《区划图》,省建设厅和省地震局联合组织有关专家,对我省现有建制乡(镇、办事处)抗震设防烈度、地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期进行划定,并制定《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表(详见附件1)和《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表(详见附件2)。

为使《区划图》得到全面贯彻执行,现将有关事宜通知如下:

一、新建、改建、扩建一般建设工程的抗震设计、施工、验收以及编制社会经济发展和国土利用规划均要按本标准执行。

二、根据《区划图》使用规定,下列工程或地区的抗震设防要求不应直接采用本标准,需做专门研究:

1、抗震设防要求高于本地震动参数区划图抗震设防要求的重大工程、可能发生严重次生灾害的工程、核电站和其他特殊要求的核设施建设工程;

2、位于复杂工程地质条件区域的大城市、大型厂矿企业、长距离生命线工程以及新建开发区等。

三、建筑工程使用《区划图》时,按相关设计规范执行。

附件:1.《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

2.《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表

附件 1

《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表

附件 2

《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表。