从甲骨文到行书

- 格式:docx

- 大小:761.79 KB

- 文档页数:9

汉字的演变历史顺序汉字是中国文化宝库中不可或缺的一部分,其演变历史可以追溯到几千年前的甲骨文时期。

随着时间的推移,汉字不断变化、演变,形成了今天我们使用的现代汉字。

以下是汉字的演变历史顺序。

1. 甲骨文时期:甲骨文是中国最早的文字之一,其出现可以追溯到商朝时期,大约在公元前14世纪至公元前11世纪之间。

甲骨文在龟甲和兽骨上刻写,用于记录祭祀和社会生活。

2. 金文时期:金文是中国商周时期的古代文字,出现在公元前11世纪到公元前3世纪之间。

金文比甲骨文更加规范,笔画更加工整,逐渐发展成为封建王朝使用的官方文字。

3. 篆书时期:篆书是中国古代书法艺术中最重要的一种,出现在秦汉时期。

篆书的字形比较严谨,实用性很强,在官方、商务、文化领域都有广泛的应用。

4. 隶书时期:隶书是由篆书演变而来的一种书法形式,常常用于官方公文、书信和文化活动中。

隶书比篆书更加通俗易懂,字形更加规范。

5. 楷书时期:楷书是中国古代书法中最流行的一种,起源于汉代,经过数百年的发展,成为传统书法的代表。

楷书字形端庄稳重,笔画流畅有力,广泛用于书信、文化作品、宣传资料等领域。

6. 行书时期:行书是中国古代书法中的一种,由楷书演变而来,出现在东晋时期。

行书字形流畅自然,有时候也会加入略微的个人风格,逐渐发展成为文人雅士书写诗文的常用书体。

7. 草书时期:草书是中国古代书法艺术中的一种,常常用于书写诗词、绘画等艺术领域。

草书字形潇洒简洁,个性明显,适合写一些诗词或者随笔体的文学作品。

8. 现代汉字时期:现代汉字是不断演变、革新的产物,涉及到汉字形体的改革、增简字、新造字等方面。

现代汉字更加符合现代社会的需求,更加简便、易于书写和表达。

汉字的演变历史是中国文化宝库中不可或缺的一部分,是中华民族优秀文化传承的重要载体。

书法的历史发展书法作为中国传统文化的瑰宝,拥有悠久的历史发展。

从古代的甲骨文到现代的楷书行书,书法艺术经历了漫长的发展过程,形成了独特的风格和魅力。

书法的历史可以追溯到公元前16世纪的商朝晚期,那时人们用于祭祀的甲骨上刻写着文字,这被认为是最早的书法形式之一。

甲骨文由于其古朴的形态和神秘的含义,成为了书法发展的重要基础。

随着时间的推移,书法逐渐从祭祀的工具转变为一种艺术形式。

在西周时期,金文逐渐兴起,成为贵族阶层的象征。

金文的特点是线条舒展流畅,笔画丰富多变,给人以美的享受。

秦汉时期,隶书逐渐成为主流。

隶书是由秦朝时制定的一种标准字体,它的特点是笔画简练,结构规整。

隶书的发展使得文字的书写变得更加规范统一,为后来的楷书奠定了基础。

随着社会的进步和文化的繁荣,魏晋南北朝时期的草书逐渐兴起。

草书以快速书写为特点,笔画激荡,形态狂放。

草书的出现,使书法艺术更加自由开放,具有浓厚的个性色彩。

隋唐时期,楷书成为主流。

楷书是一种规范统一的字体,它的笔画稳健有力,结构清晰。

唐代的王羲之、颜真卿等大家的楷书作品,至今仍被后人推崇为经典之作。

宋代是中国书法发展的黄金时期,不仅楷书达到了登峰造极的境地,草书、行书等字体也有了重要的发展。

苏轼、黄庭坚等文人墨客纷纷涌现,他们的书法作品成为后人学习的典范。

明清时期,书法逐渐趋于成熟和稳定。

明代的米芾、唐寅等大家,以及清代的石涛、郑板桥等名家,都为书法艺术的发展做出了重要贡献。

在这个时期,书法艺术的精神内涵得以充分展现,成为文人雅士追求的艺术境界。

现代书法则呈现多样化的发展趋势。

除了传统的楷书、行书、草书等字体,现代书法还出现了许多创新的形式。

人们开始将书法与其他艺术形式相结合,创作出了篆刻、书画、书法艺术品等多种形式的作品,丰富了书法艺术的内涵。

总的来说,书法的历史发展经历了漫长而辉煌的过程。

从甲骨文到楷书行书,每个时期都有独特的特点和风格。

书法作为一门独特的艺术形式,不仅传承了中华民族的文化传统,也为后世的艺术创作提供了丰富的灵感和借鉴。

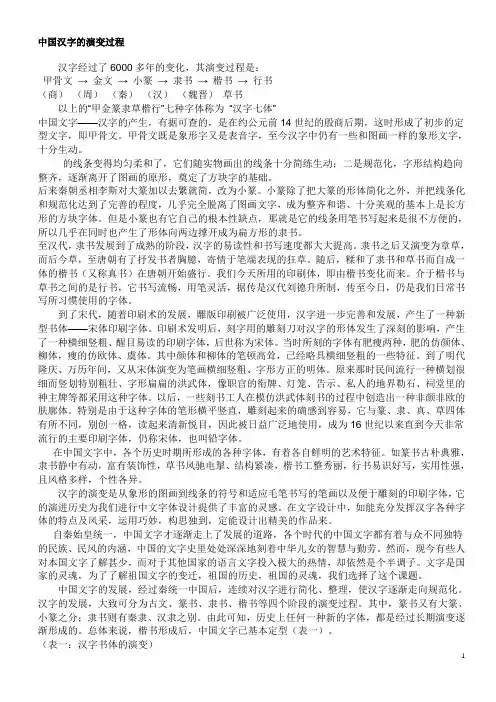

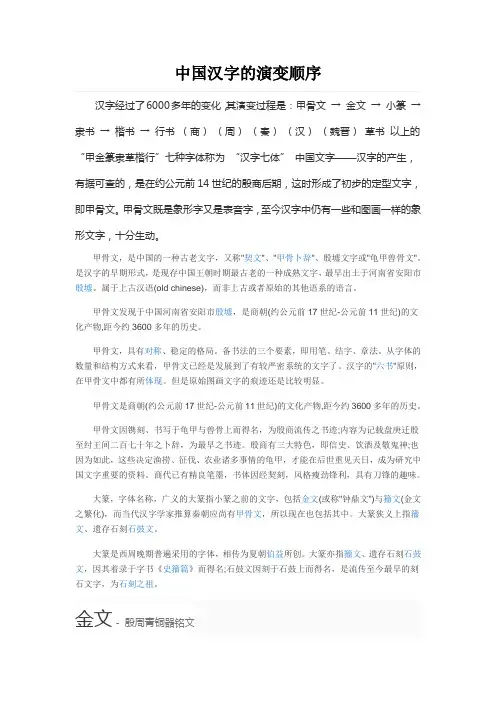

中国汉字的演变过程汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→ 金文→ 小篆→ 隶书→ 楷书→ 行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”中国文字——汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文。

甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

的线条变得均匀柔和了,它们随实物画出的线条十分简练生动;二是规范化,字形结构趋向整齐,逐渐离开了图画的原形,奠定了方块字的基础。

后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小篆。

小篆除了把大篆的形体简化之外,并把线条化和规范化达到了完善的程度,几乎完全脱离了图画文字,成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。

但是小篆也有它自己的根本性缺点,那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的,所以几乎在同时也产生了形体向两边撑开成为扁方形的隶书。

至汉代,隶书发展到了成熟的阶段,汉字的易读性和书写速度都大大提高。

隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

到了宋代,随着印刷术的发展,雕版印刷被广泛使用,汉字进一步完善和发展,产生了一种新型书体——宋体印刷字体。

印刷术发明后,刻字用的雕刻刀对汉字的形体发生了深刻的影响,产生了一种横细竖粗、醒目易读的印刷字体,后世称为宋体。

当时所刻的字体有肥瘦两种,肥的仿颜体、柳体,瘦的仿欧体、虞体。

其中颜体和柳体的笔顿高耸,已经略具横细竖粗的一些特征。

到了明代隆庆、万历年间,又从宋体演变为笔画横细竖粗、字形方正的明体。

原来那时民间流行一种横划很细而竖划特别粗壮、字形扁扁的洪武体,像职官的衔牌、灯笼、告示、私人的地界勒石、祠堂里的神主牌等都采用这种字体。

古代文字的演变顺序汉字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

一、甲骨文介绍1.介绍:甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最的成体系的相当成熟的汉字材料。

2.形成:甲骨文是清末光绪年间在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

解读:如今的汉字是由甲骨文演变而来,彼此存在千丝万缕的联系,所以说甲骨文开创了我们中华文明的源头也毫不为过。

二、金文介绍1.介绍:金文是中国古代的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

2.形成:最早的甲骨文随着殷亡而消逝,金文起而代之,成为周代书体的主流,因铸刻于钟鼎之上,有时也称为钟鼎文。

据专家考察,商代铜器上便刻有近似图画之金文,其后继续演进,至商末之金文亦与甲骨文一致。

解读:因此金文是甲骨文之后演变而来。

三、篆书1.介绍:篆书,汉字的一种字体。

篆者,竹之彖也;彖者,豕之汇也;豕者,象之形也。

篆书,即象形性较强的书体;即隶书之前的字体。

篆书分为大篆和小篆。

2.形成:春秋战国时秦国曾使用籀文,后省改简化,逐渐演变为小篆。

秦始皇统一全国后,为消除战国时代文字异形的现象,命李斯、赵高、胡毋敬等人进一步整理小篆,使之成为通行全国的规范文字。

3.代表人物:李斯是秦朝宰相、小篆鼻祖。

作品仅有泰山会稽石刻存世。

他做了秦相后,整理制定了秦代的标准书体小篆。

解读:篆体包括隶书以前的所有书体以及延属,如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等。

所以篆体是金文之后演变的。

四、隶书1.介绍:隶书,有秦隶、汉隶等,一般认为由篆书发展而来,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

中国汉字的演变顺序中国汉字的演变顺序汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲⾻⽂→⾦⽂→⼩篆→⾪书→楷书→⾏书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书以上的“甲⾦篆⾪草楷⾏”七种字体称为“汉字七体”中国⽂字——汉字的产⽣,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型⽂字,即甲⾻⽂。

甲⾻⽂既是象形字⼜是表⾳字,⾄今汉字中仍有⼀些和图画⼀样的象形⽂字,⼗分⽣动。

甲⾻⽂,是中国的⼀种古⽼⽂字,⼜称"契⽂"、"甲⾻⼘辞"、殷墟⽂字或"龟甲兽⾻⽂"。

是汉字的早期形式,是现存中国王朝时期最古⽼的⼀种成熟⽂字,最早出⼟于河南省安阳市殷墟。

属于上古汉语(oldchinese),⽽⾮上古或者原始的其他语系的语⾔。

甲⾻⽂发现于中国河南省安阳市殷墟,是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的⽂化产物,距今约3600多年的历史。

甲⾻⽂,具有对称、稳定的格局。

备书法的三个要素,即⽤笔、结字、章法。

从字体的数量和结构⽅式来看,甲⾻⽂已经是发展到了有较严密系统的⽂字了。

汉字的"六书"原则,在甲⾻⽂中都有所体现。

但是原始图画⽂字的痕迹还是⽐较明显。

甲⾻⽂是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的⽂化产物,距今约3600多年的历史。

甲⾻⽂因镌刻、书写于龟甲与兽⾻上⽽得名,为殷商流传之书迹;内容为记载盘庚迁殷⾄纣王间⼆百七⼗年之⼘辞,为最早之书迹。

殷商有三⼤特⾊,即信史、饮酒及敬⿁神;也因为如此,这些决定渔捞、征伐、农业诸多事情的龟甲,才能在后世重见天⽇,成为研究中国⽂字重要的资料。

商代已有精良笔墨,书体因经契刻,风格瘦劲锋利,具有⼑锋的趣味。

⼤篆,字体名称,⼴义的⼤篆指⼩篆之前的⽂字,包括⾦⽂(或称"钟⿍⽂")与籀⽂(⾦⽂之繁化),⽽当代汉字学家推算秦朝应尚有甲⾻⽂,所以现在也包括其中。

⼤篆狭义上指籀⽂、遗存⽯刻⽯⿎⽂。

简述汉字书体的演变过程汉字有着悠久的历史,其书体的演变过程具体表现为甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-楷书-行书。

(1)甲骨文。

甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字,主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容,因为是刻在龟甲和兽骨上面的,所以人们称之为甲骨文,其图画特征明显,笔画较细瘦,字形大小不一。

(2)金文。

金文又名钟鼎文,是西周及春秋时代刻铸在青铜器上的文字,主要记录的是统治者祭祀、分封诸侯、征伐及器主的功绩等内容,其笔画吧大厚实,结构、行款趋向整齐,图画特征明显减少,文字符号特征有所加强。

(3)大篆。

大篆是春秋战国时期秦国流行的汉字书体,从西周金文直接发展而来.其形体及结构特点与金文大体相同,变化小而规范,人们可以从中清晰地看出汉字字体发展的痕迹,其字形整齐匀称,笔画粗细一致,趋于线条化,比金文前进了一大步。

(4)小篆。

小篆是秦统一六国后通行于全国的标准字体,以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础,省改大篆的笔划和结构,使之更加简易、规范。

小篆的通行,结束了从甲骨文以来一干余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面,是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位。

(5)隶书。

隶书是出现于战国,形成于秦代,在民间广泛流传的一种字体,因多为下层官吏、徒隶等使用,所以被称为隶书。

隶书完全打破了小篆的结构,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,结构匀称、棱角分明,字形扁方,整齐美观,图画性完全消失,字体完全符号化,是汉字发展史上的一个转折点,是古今文字的分水岭。

(6)草书。

草书是汉代为提高书写速度在隶书的基础上形成的一种字体,一般分为章草、今草、狂草三种。

然而由于草书实在难以辨认,逐渐失去了文字的使用价值,现在只能作为汉字特有的一种书法艺术存在了。

(7)楷书。

楷书是出现于东汉、成熟并通行于魏晋、一直沿用至今的标准字体。

楷书由隶书演变而来,吸收了草书笔画简单的优点,去掉了隶书的波势挑法,笔画十分平直,字形比较方正,结构显得紧凑,字的笔画大大减少。

书法字体的演变顺序精选笔记

书法字体的演变顺序为:甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书。

1. 甲骨文和金文主要出现在商周时期。

2. 小篆是秦朝后通用的文字,由大篆简化而来。

3. 隶书是汉代新兴的文字,由篆书发展而来,使字形从圆润变得扁平,笔画从连续变得断开。

4. 楷书由隶书发展而来,是现代通行的汉字手写正体字规范。

5. 行书是介于楷书和草书之间的书体,比楷书简便且较草书易识别。

如需获取更多关于书法字体演变顺序的信息,建议查阅相关文献或咨询书法家。

书法发展的五个阶段中国书法是中国传统文化的重要组成部分,是中华民族的文化瑰宝,具有悠久的历史和博大精深的艺术价值。

随着时间的推移,中国书法发展出了五个不同的阶段,分别是:甲骨文、篆书、隶书、楷书和行书。

一、甲骨文时期甲骨文是中国书法发展的最早阶段,追溯到商朝时期,大约在公元前14世纪左右。

甲骨文是一种刻在龟壳和兽骨上的文字,常用于占卜和祭祀。

甲骨文的字形特点是线条粗壮、纹理自然,字形呈现出角度明显、方正刚健的特点。

甲骨文是中国书法的起源,对后世书法的发展产生了深远的影响。

二、篆书时期篆书是中国书法的第二个阶段,起源于战国时期,大约在公元前5世纪左右。

篆书是一种刻在印章上的文字,常用于封印文书。

篆书的字形特点是方形、钝角、方正,线条粗壮,构图严谨,富有神韵和气势。

篆书是中国书法的重要组成部分,对后世书法的发展产生了深远的影响。

三、隶书时期隶书是中国书法的第三个阶段,起源于秦朝时期,大约在公元前3世纪左右。

隶书是一种行书体,形制规整,线条流畅,结构严谨,字形规范,适于书写公文和书信。

隶书的特点是线条精细、结构稳定,字形规范,构图严谨,富有文化内涵。

隶书是中国书法的重要组成部分,对后世书法的发展产生了深远的影响。

四、楷书时期楷书是中国书法的第四个阶段,起源于东汉时期,大约在公元1世纪左右。

楷书是一种行书体,适于书写文章和书信。

楷书的字形特点是方正、直秀、平稳,笔画均匀,线条流畅,结构严谨,富有雅致和文化内涵。

楷书是中国书法的主要书写体之一,对后世书法的发展产生了深远的影响。

五、行书时期行书是中国书法的第五个阶段,起源于唐朝时期,大约在公元7世纪左右。

行书是一种行草书体,适于书写诗歌和书信。

行书的字形特点是笔势豪放、气韵磅礴、线条流畅,字体似行似草,构图灵动,富有生命力和艺术感染力。

行书是中国书法的重要组成部分,对后世书法的发展产生了深远的影响。

中国书法经历了甲骨文、篆书、隶书、楷书和行书等五个不同的阶段,每个阶段都有其独特的特点和风格,都对后世书法的发展产生了深远的影响。

中国汉字的演变顺序汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书以上的“甲金篆隶草楷行”七种字体称为“汉字七体”中国文字——汉字的产生,有据可查的,是在约公元前14世纪的殷商后期,这时形成了初步的定型文字,即甲骨文。

甲骨文既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字,十分生动。

甲骨文,是中国的一种古老文字,又称"契文"、"甲骨卜辞"、殷墟文字或"龟甲兽骨文"。

是汉字的早期形式,是现存中国王朝时期最古老的一种成熟文字,最早出土于河南省安阳市殷墟。

属于上古汉语(old chinese),而非上古或者原始的其他语系的语言。

甲骨文发现于中国河南省安阳市殷墟,是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。

甲骨文,具有对称、稳定的格局。

备书法的三个要素,即用笔、结字、章法。

从字体的数量和结构方式来看,甲骨文已经是发展到了有较严密系统的文字了。

汉字的"六书"原则,在甲骨文中都有所体现。

但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。

甲骨文是商朝(约公元前17世纪-公元前11世纪)的文化产物,距今约3600多年的历史。

甲骨文因镌刻、书写于龟甲与兽骨上而得名,为殷商流传之书迹;内容为记载盘庚迁殷至纣王间二百七十年之卜辞,为最早之书迹。

殷商有三大特色,即信史、饮酒及敬鬼神;也因为如此,这些决定渔捞、征伐、农业诸多事情的龟甲,才能在后世重见天日,成为研究中国文字重要的资料。

商代已有精良笔墨,书体因经契刻,风格瘦劲锋利,具有刀锋的趣味。

大篆,字体名称,广义的大篆指小篆之前的文字,包括金文(或称"钟鼎文")与籀文(金文之繁化),而当代汉字学家推算秦朝应尚有甲骨文,所以现在也包括其中。

大篆狭义上指籀文、遗存石刻石鼓文。

如何巧记文字出现先后顺序华图教育姜泽锋在法律常识的考试中,文字的发展是在记忆时比较容易混淆知识点,在这里给考生做一个梳理,希望能给考生予以帮助。

文字是用来交流的符号系统,是纪录思想和事件的书写形式。

一般认为,文字是一个民族进入文明社会的重要标志。

考察知识点:文字出现先后顺序,按照文字出现的年代记忆。

甲骨文(商)→金文(商、周)→小篆(秦、李斯)→隶书(秦、汉)→草书(汉)→楷书(东汉末钟繇)→行书(魏晋)1、甲骨文:1959年,在山东大汶口出土了一些陶器,上边刻有一些符号,可以看成是早期(约公元前4300年)的雏形文字。

但目前看到的,已经初具规模、比较完备的文字是殷商时期的甲骨文。

清朝末年在河南安阳小屯村发现了许多龟甲和兽骨,上面刻有文字,引起了学术界的极大兴趣,并把这种文字叫作甲骨文。

2、金文:随着社会的发展,字体也不断地在演变。

从殷商到秦统一之前的金文,就是在甲骨文的基础上发展而来的。

金文是铜器铭文的通称,古代的铜器多为钟鼎,所以也叫钟鼎文。

金文笔画也比甲骨文丰富多了,大小匀称,也有了行款,并有了一定的装饰性。

3、小篆:我们学过历史,都知道春秋战国时,诸侯争战,你争我夺,也造成了语言异声,文字异形,直到秦始皇统一六国后,才将文字统一为小篆。

以前的甲骨文、金文呢,就称为大篆,传世的《琅邪台刻石》《泰山刻石》都是小篆的代表作。

4、大篆:小篆虽然规范,看起来也漂亮,但写起来并不容易,应用时不能令人满意。

人们对文字这一传播思想记录语言的工具的希望,是越方便越好,于是在小篆的基础上又产生了新的字体——隶书。

相传隶书的创始人是程邈,因他得罪了秦始皇,下了监狱,在狱中用了十年的工夫,整理出一套应用简便的新字体,被后人称为隶书。

秦始皇很高兴,不但赦免了他的罪,还封他为御史。

5、隶属:到了汉代,隶书逐渐成熟,占据了主要地位,这时由于人们审美意识的提高,隶书已写得相当美观,留下了许多名碑,如《张迁碑》《石门颂》《曹全碑》等风格各异的杰作,至今仍是学习隶书的最好范本。

汉字书写体演变发展的阶段汉字书写体的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书;主要特点:甲骨文:图画性强、笔画繁多、线条细瘦、笔画多放折等。

甲骨文是用刀刻成的,而刀有锐有钝,骨质有细有粗,有硬有软,所以刻出的笔画粗细不一,甚至有的纤细如发,笔画的连接处又有剥落,浑厚粗重。

结构上长短大小均无一定,或是疏疏落落,参差错综;或是密密层层十分严整庄重,故能显出古朴多姿的无限情趣。

甲骨文结体上虽然大小不一,错综变化,但已具有对称、稳定的格局。

所以有人认为,中国的书法,严格讲是由甲骨文开始,因为甲骨文已备书法的三个要素,即用笔、结字、章法。

金文:西周早期的金文从书体和书法风格来看,总的情势是清秀优美,笔道首尾出锋,有明显的波磔,结构严谨,行款章法自如。

其前期的作品风格质朴平实,多挺拔的悬针笔法,仍带有甲骨文的影响。

如武王时的利簋和天亡簋(或称大丰簋),字体平易古朴,笔划方圆兼备,具有凝练平直之气。

利簋仅用短短32 字就记述了武王代商的重大历史事件,因而被称为武王克商簋,是迄今所见西周最早一件铸铭铜器,开创了西周金文书法的例。

后期的风格凝重雄放,已显出金文的独特艺术。

如成王时的令、保卣,康王时的大盂鼎、大方鼎等,书法凝练奇古,雄伟挺拔,遒劲华丽,从人形或以人为偏旁的字及王字等,多用肥笔,用笔轻重明显,被书法家称之为“波磔体”。

尤其是大盂鼎的金文,共19 行,291字,记载了康王追述文武受命,克殷建邦的伟绩,其文字端庄典雅,大小得体,形态生动,为成康之世金文书法造诣最高一品,其拓本摹本尚被书法大家所珍视。

篆书:篆书是大篆和小篆的统称,篆书的特点主要在以下几个方面:篆书形状比较细瘦,讲求每个字都横是平的,竖是直的。

每个字大小的形状都比较的平均,大小非常的和谐。

形状从远处看上去是一个竖着的长方形,但是篆书书写起来非常的慢,效率很低。

篆书是一种形状非常像所描述事物的字体,即是一种象形字体。

汉字演变的总趋势

汉字演变的总趋势是由繁到简。

汉字的形体从甲骨文到小篆、再从小篆到隶书、楷书的演变,主要经历了由繁到简的变化,演变的总趋势是在表义明确的前提下由繁趋简。

按照下面这几个部分总结了一下:

一、演变过程

甲骨文:殷商

金文:西周

篆书

大篆:战国时代秦国

小篆:秦朝标准字体

隶书

秦隶(古隶):秦朝日用字体

汉隶(今隶):汉代

楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏晋,沿用至今。

草书

章草:东汉章帝

今草:东汉末年

狂草:唐代

行书:东汉末年

二、演变趋势

汉字演变的总趋势是简化,主要表现在:

1、图画描绘性记录方式改为符号性记录方式。

2、同字异形减少,字的写法和结构趋简。

3、肥笔改为瘦笔,弧形线条改为直线。

中国汉字的演变过程汉字的形体,即字体,指汉字的书写体态。

汉字从产生到现在,虽没有跳出表意文字的圈子,但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。

主要出现了八种字体:甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-行书。

再到现在的印刷字体。

一、甲骨文甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。

这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

1、产生这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是从盘庚迁到殷地(即安阳小屯)。

一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

殷商社会,科学文化很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,掌握着自然的变化,而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情,可以决定人们的命运。

因此,殷王朝统治者十分迷信,非常崇拜神,从国家大事到日常生活,如祭祀,征战,畋猎,天气,安危疾病,男女生育等,都要事先占卜,问神以知吉凶,再决定行止。

占卜的方法,先将龟甲或兽骨剖开,然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔,再用火烧烤。

甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。

史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸福,占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日,贞人,占卜的内容,结果(即兆头,所示吉凶),以及事后的应验的情况。

作为档案保存。

这些记录就是甲骨文字,由于多是占卜的记录,就内容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”,又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。

2、发现卜辞的发现,完全是偶然的。

1898年与此同时1899年之交,农民犁田时,时常发现刻有图文的甲骨,农民不知道这些甲骨的来历,但以为年代久远,可以治病,就收集起来卖给药商,称“龙骨”。

据说,1899年,当时北大校长,金石专家王懿荣因生病吃药,首先发现甲骨上刻的是古代文字,才开始收集。

从发现起,经过80年的不断收集整理,挖掘,到目前为止已发现了十六,七万片。

从甲骨文到行书,见证汉字的成长与演变甲骨文

甲骨文的线条具有疏和密的对比,虚和实的对比,已经具备中国艺术审美的雏形,但是其线条好似幼儿学步,还很稚弱。

金文

到了金文,线条逐渐圆润充盈。

大篆

线条变得均匀,字形逐渐整齐,并有了方型字的雏形。

小篆

笔画减省,字数增加,并进一步方正。

隶书

隶书开始进一步由圆长变方扁,去繁就简,笔画变曲为直,更有利于书写。

楷书

笔划变得及其工整,成熟与稳重。

草书

草书结构减省,笔画连绵,形体奔放,开始奔跑起来。

行书

介于楷书和草书之间,既有楷书的稳重,又有草书的奔放,变得既有实用性,又有艺术性。

除了汉字,好像没有哪一种文字能够如此具有艺术和趣味性,中国几千年的汉字演变,你更喜欢哪一种呢?。