蒙牛私募股权投资上市案例分析

- 格式:docx

- 大小:22.82 KB

- 文档页数:14

一、蜕变化蝶——蒙牛上市前融资案例私募股权融资使得蒙牛得以扩张,并进一步占领市场,对其发展产生了深远而持久的影响。

(1)融资历程中国市场上第二大乳制品企业——蒙牛集团,旗下拥有液态奶、奶品、冰淇淋等产品。

蒙牛集团于1999年1月成立,牛根生带领着蒙牛集团实现了飞跃式的发展。

为了突破发展瓶颈解决资金不足的问题,蒙牛需要更多的资金突破束缚,在这种情况下,牛根生开始积极地和国内外投资者接触,希望能够在资本市场上获得一臂之力。

在2004年6月上市前,牛根生先后引入两轮投资。

(2)蒙牛的融资策略根据以往的经验,企业融资,通常有战略投资者和财务投资者两种选择。

两种投资者的不同点在于,前者往往是相关产业内的知名公司,关注的重点更多在于自身产业的战略布局而不是单纯的金融利益,法国达能对杭州娃哈哈的投资就是典例之一。

资金投资回报率是财务投资者的关注重点,因此它们通常不参与企业的具体经营。

牛根生在权衡了经营决策权和掌控力度方面的利弊决定引入财务投资者而非战略投资者。

以摩根为首的私募投资者不仅给蒙牛带来了资金,同时还提供了两大方面的增值服务。

第一,为蒙牛上市做好了准备工作。

摩根进入之后,积极帮助蒙牛重组了企业的法律结构和财务结构,同时助力蒙牛在管理、财务、决策过程等方面的规范化。

私募投资者的贡献之一在于帮助企业设计一个能被股市看好的、清晰的商业模式。

第二,私募资金主导了蒙牛成功香港上市。

蒙牛集团深知私募基金与自身利益一致,且具备出色的专业能力,因而对摩根等运作充满信心。

私募基金的影响力及品牌效应也让股市上的机构投资者吃了一颗定心丸。

(3)签订对赌协议期望丰厚回报的同时必然承担巨大风险。

牛根生在与投资方的谈判博弈中,将信心寄托于蒙牛的高速成长上。

蒙牛集团和摩根为首的私募投资者签订了对赌协议,协议中规定了2003年至2006年,蒙牛业绩复合年增长率不得低于50%。

若达不到该预期,蒙牛集团必须支付投资方7800万股上市公司股份;反之,投资方奖励蒙牛管理团队相应股份。

蒙牛私募股权投资上市案例分析2004年6月10日,蒙牛乳业登陆香港股市,公开发售3.5亿股,在香港获得206倍的超额认购率,一次性冻结资金283亿港元,共募集资金13.74亿港元,全面摊薄市盈率达19倍。

尽管如此,蒙牛携手境外资本的发展路径也仍是毁誉参半。

一、案例简述(一)蒙牛为何选择PE融资据蒙牛介绍,他们在创立企业之初就想建立一家股份制公司,然后上市。

除了早期通过原始投资者投资一些资金之外,蒙牛在私募之前基本上没有大规模的融资,如果要抓住乳业的快速发展机会,在全国铺建生产和销售网络,蒙牛对资金有极大的需求。

他们也尝试过民间融资。

不过国内一家知名公司来考察后,对蒙牛团队说他们一定要求51%的控股权,对此蒙牛不答应;另一家大企业本来准备要投,但被蒙牛的竞争对手给劝住了;还有一家上市公司对蒙牛本来有投资意向,结果又因为它的第一把手突然被调走而把这事搁下了。

2002年初,蒙牛的股东会、董事会均同意在法国巴黎百富勤的辅导下上香港二板。

为什么不能上主板?因为当时蒙牛发展历史较短、规模小,不符合上主板的条件。

这时,摩根士丹利与鼎晖(私募基金)找到蒙牛,要求与蒙牛团队见面。

见了面之后,摩根等提出来,劝其不要去香港二板上市。

众所周知,香港二板除了极少数公司以外,流通性不好,机构投资者一般都不感兴趣,企业再融资非常困难。

摩根与鼎晖劝牛根生团队应该引入私募投资者,资金到位,帮助企业成长与规范化,大到一定程度了就直接上香港主板。

(二)外资进入蒙牛进程2002年6月5日,摩根士丹利在开曼注册了两家壳公司:China Dairy Holdings和其全,第一家作为未来回收自己对蒙牛投资资金的帐户公司,第二MS Dairy Holdings资子公司.家作为对蒙牛进行投资的股东公司。

2002年9月23日,蒙牛在英属维京群岛(BVI)注册了两家新公司:Jinniu Milk IndustryLtd.(金牛公司)和Yinniu Milk Industry Ltd.(银牛公司),两家公司注册股本5万股,注册资金5万美元,每股面值1美元。

蒙牛乳业私募权益( PE)融资1.案例背景我国是世界上牛奶占有量较低的国家之一。

乳制品行业虽然已经经历了近10年的高速发展,但未来一二十年内需求仍会持续增长.近年来,人们对于健康、营养的需求呈日益上升的趋势,中国巨大的消费需求基础,使得牛奶的需求逐年上升.蒙牛适时地抓住了这一历史性的机遇,创造了中国乳业市场最大的奇迹。

截至2004年,在中国液态奶市场中,销售额最高的三家公司依次为蒙牛、伊利和光明乳业,三家公司共占中国总体液态奶市场的51.1%。

1999 年1 月,从“伊利”退出的牛根生和几个原“伊利”高管成立了蒙牛乳业有限责任公司,它的注册资金是100万元。

8月,“内蒙古蒙牛乳业股份有限公司”(以下简称“蒙牛股份”)宣告成立。

从1999到2002年短短的3年时间内,它的总资产从 1 000多万元增长到近10亿元,年销售额从1999年的 4 365万元增长到2002年的20多亿元,在全国乳制品企业的排名,从第 1 116位上升到第4位,并且以1947. 31%的成长速度获得《当代经理人》2002 年中国成长企业百强第一名。

但是此时的蒙牛集团资金来源非常有限,资金的制约已经严重影响了企业的发展,蒙牛迫切需要突破融资瓶颈.2001年底摩根士丹利的出现,使蒙牛股份走上了一条迥异于同类的发展道路。

在经过双方博弈和复杂的股权设计之后,摩根士丹利等投资者给蒙牛带来了急需的资金,但同时带给蒙牛的还有业绩的压力。

所幸的是,蒙牛每次都提前完成了业绩增长要求,但无疑其中蕴含着巨大的风险,这也凸显了私募投资者逐利的本质.2.蒙牛融资需求及方式选择分析蒙牛刚成立时,它的竞争对手“伊利"在主板上市已经3年,当年销售额高达11.5亿元,而此时的“蒙牛”仍租用民房办公。

不过,蒙牛的发起者借助出售持有的“伊利"原始股,为“蒙牛”提供了起飞急需的资本。

随着业务的发展,蒙牛需要越来越多的资金支持。

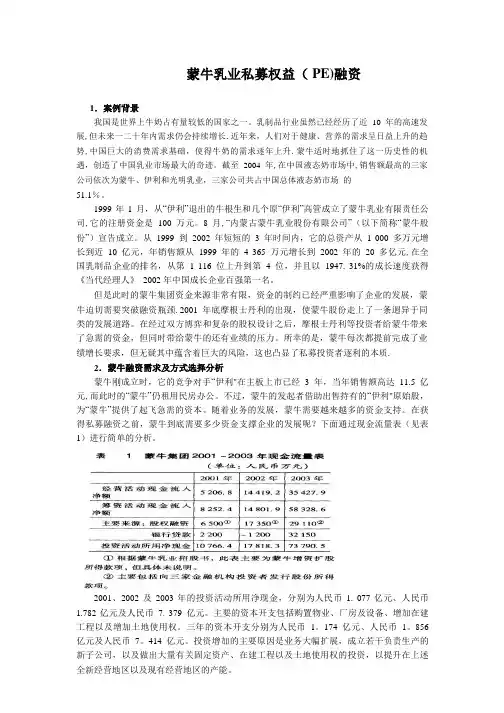

在获得私募融资之前,蒙牛到底需要多少资金支撑企业的发展呢?下面通过现金流量表(见表1)进行简单的分析。

蒙牛私募股权配置案例分析----蒙牛及摩根的收获和经验姓名:连金杯学号:201532110215姓名:学号:姓名:学号本文结合蒙牛股权配置重组的过程,站在投资方和企业方的各自立场作简要分析如下:一、蒙牛的经验收获一)、蒙牛PE融资成功的经验2004年6月10日,“蒙牛乳业”(02319.HK)在香港挂牌上市,并创造出又一个奇迹:公开发售3.5亿股(其中1亿股为外持有的旧股),公众超额认购达206倍,全面摊薄市盈率高达19倍,IPO共募集资金13.74亿港元。

开盘后,蒙牛股价一路飙升,当天股价即上涨了22.98%。

后来居上的“蒙牛乳业”,由此在资本运作方面赶上了同行业第一梯队的所有对手,这是蒙牛成功PE融资的最有利说明。

其经验总结如下:1、蒙牛拥有良好的自身条件1999-2002年,蒙牛不到3年就过了年销售额10亿元的大关,加人中国乳品行业第一集团。

其良好的发展潜力与专业化的从业水准是吸引国际专业投资机构的重点。

蒙牛自创立之始,就解决了股权结构不清晰这一许多中国企业先天不足的问题,是一家完全100%由自然人持股的企业。

作为一个纯民营的股份制企业,蒙牛在体制上具有先天的优越性。

2、蒙牛适时地选择了有力的合作伙伴首先,探索其他融资渠道失败给蒙牛提供了引入外资的机会,蒙牛对摩根提出的引入私募投资者的建议进行了分析论证,并多方请教当时香港以及内地的业界人士,最终开始与摩根接触进行谈判。

其次,在融资谈判时,蒙牛也极力寻求其他优秀投资机构以引入多家投资机构。

鼎晖和英联投资的加入在一定程度上有利于蒙牛在谈判中的地位。

事实上,2002年蒙牛接触英联投资后,“英联”的加入把投资出价抬高了20%。

3、私募投资机构的丰富管理经验和专业投资水平三家投资机构在为蒙牛提供自身发展所急需的资金以外,还带来了先进的管理方法,优化了公司治理。

另外帮助蒙牛重组了企业法律结构与财务结构,让蒙牛在财务、管理、决策过程等方面实现规范化。

不可否认的是,摩根的加入提升了蒙牛的信誉以及影响力。

蒙牛案例分析蒙牛案例分析Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT蒙牛私募股权配置案例分析----蒙牛及摩根的收获和经验姓名:学号:姓名:学号本文结合蒙牛股权配置重组的过程,站在投资方和企业方的各自立场作简要分析如下:一、蒙牛的经验收获一)、蒙牛PE融资成功的经验2004年6月10日,“蒙牛乳业”(02319.HK)在香港挂牌上市,并创造出又一个奇迹:公开发售亿股(其中1亿股为外持有的旧股),公众超额认购达206倍,全面摊薄市盈率高达19倍,IPO共募集资金亿港元。

开盘后,蒙牛股价一路飙升,当天股价即上涨了%。

后来居上的“蒙牛乳业”,由此在资本运作方面赶上了同行业第一梯队的所有对手,这是蒙牛成功PE融资的最有利说明。

其经验总结如下:1、蒙牛拥有良好的自身条件1999-2002年,蒙牛不到3年就过了年销售额10亿元的大关,加人中国乳品行业第一集团。

其良好的发展潜力与专业化的从业水准是吸引国际专业投资机构的重点。

蒙牛自创立之始,就解决了股权结构不清晰这一许多中国企业先天不足的问题,是一家完全100%由自然人持股的企业。

作为一个纯民营的股份制企业,蒙牛在体制上具有先天的优越性。

2、蒙牛适时地选择了有力的合作伙伴首先,探索其他融资渠道失败给蒙牛提供了引入外资的机会,蒙牛对摩根提出的引入私募投资者的建议进行了分析论证,并多方请教当时香港以及内地的业界人士,最终开始与摩根接触进行谈判。

其次,在融资谈判时,蒙牛也极力寻求其他优秀投资机构以引入多家投资机构。

鼎晖和英联投资的加入在一定程度上有利于蒙牛在谈判中的地位。

事实上,2002年蒙牛接触英联投资后,“英联”的加入把投资出价抬高了20%。

3、私募投资机构的丰富管理经验和专业投资水平三家投资机构在为蒙牛提供自身发展所急需的资金以外,还带来了先进的管理方法,优化了公司治理。

另外帮助蒙牛重组了企业法律结构与财务结构,让蒙牛在财务、管理、决策过程等方面实现规范化。

蒙牛私募股权投资案例分析一、私募股权投资(PE)简介私募股权投资(Private Equity)在中国通常称为私募股权投资,从投资方式角度看,依国外相关研究机构定义,是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。

广义的私募股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,即对处于种子期、初创期、发展期、扩展期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的投资。

相关资本按照投资阶段可划分为创业投资(Venture Capital)、发展资本(Development Capital)、并购基金(buyout/buyin fund)、夹层资本(Mezzanine Capital)、重振资本(Turnaround Financing),Pre-IPO 资本(如bridge finance),以及其他如上市后私募投资(private investment in public equity,即PIPE)、不良债权(distressed debt)和不动产投资(real estate)等等。

狭义的PE主要指对已经形成一定规模的,并产生稳定现金流的成熟企业的私募股权投资部分,主要是指创业投资后期的私募股权投资部分,而这其中并购基金和夹层资本在资金规模上占最大的一部分。

在中国PE多指后者,以与VC区别。

PE概念划分如图所示:二、私募股权投资(PE)的主要特点1、对非上市公司的股权投资,投资期限较长,一般可达3至5年或更长,因流动性差被视为长期投资,所以投资者会要求高于公开市场的回报。

2、没有上市交易,所以没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。

而持币待投的投资者和需要投资的企业必须依靠个人关系、行业协会或中介机构来寻找对方3、资金来源广泛,如富有的个人、风险基金、杠杆收购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。

蒙牛私募股权投资上市案例分析2004年6月10日,蒙牛乳业登陆香港股市,公开发售亿股,在香港获得206倍的超额认购率,一次性冻结资金283亿港元,共募集资金亿港元,全面摊薄市盈率达19倍。

尽管如此,蒙牛携手境外资本的发展路径也仍是毁誉参半。

一、案例简述(一)蒙牛为何选择PE融资据蒙牛介绍,他们在创立企业之初就想建立一家股份制公司,然后上市。

除了早期通过原始投资者投资一些资金之外,蒙牛在私募之前基本上没有大规模的融资,如果要抓住乳业的快速发展机会,在全国铺建生产和销售网络,蒙牛对资金有极大的需求。

他们也尝试过民间融资。

不过国内一家知名公司来考察后,对蒙牛团队说他们一定要求51%的控股权,对此蒙牛不答应;另一家大企业本来准备要投,但被蒙牛的竞争对手给劝住了;还有一家上市公司对蒙牛本来有投资意向,结果又因为它的第一把手突然被调走而把这事搁下了。

2002年初,蒙牛的股东会、董事会均同意在法国巴黎百富勤的辅导下上香港二板。

为什么不能上主板因为当时蒙牛发展历史较短、规模小,不符合上主板的条件。

这时,摩根士丹利与鼎晖(私募基金)找到蒙牛,要求与蒙牛团队见面。

见了面之后,摩根等提出来,劝其不要去香港二板上市。

众所周知,香港二板除了极少数公司以外,流通性不好,机构投资者一般都不感兴趣,企业再融资非常困难。

摩根与鼎晖劝牛根生团队应该引入私募投资者,资金到位,帮助企业成长与规范化,大到一定程度了就直接上香港主板。

(二)外资进入蒙牛进程2002年6月5日,摩根士丹利在开曼注册了两家壳公司:China Dairy Holdings 和其全资子公司MS Dairy Holdings,第一家作为未来回收自己对蒙牛投资资金的帐户公司,第二家作为对蒙牛进行投资的股东公司。

2002年9月23日,蒙牛在英属维京群岛(BVI)注册了两家新公司:Jinniu Milk Industry Ltd.(金牛公司)和Yinniu Milk Industry Ltd.(银牛公司),两家公司注册股本5万股,注册资金5万美元,每股面值1美元。

2002年9月24日,China Dairy Holdings扩大法定股本1亿倍,并开始对外发售股份,股份从1000股扩大为1000亿股,分为一股十票投票权的A类股5200股和一股一票投票权的B类股,并规定原来的1000股旧股算作A类股份,包含于5200股A类股份之内。

2002年10月17日,“金牛”与“银牛”以1美元/股的价格,分别投资1134美元、2968美元认购了1134股和2968股的A类股票,加上以前各自持有的500股旧股,“金牛”与“银牛” Dairy Holdings提供了现金万美元(注:2002年税后利润7786万元乘以8倍市盈率得出当时“蒙牛股份”的总价值应该是亿元,亿乘以1/3得亿元即万美元)。

China Dairy Holdings其余A类股票和B类股则未发行。

2003年9月19日,“金牛”、“银牛”分别将所持有的开曼群岛公司1634股(500股开曼群岛公司最初成立时“金牛”所持股份,加上1134股管理层于首次增资前认购的股份)、3468股(同上的500股,加上2968股)A类股票转换成16340股、34680股B类股票,管理层股东在开曼群岛公司中所占有的股权比例与其投票权终于一致,均为51%。

(注:(16340+34680)/48680=51%:49%,但未转换前股份数量比例却是%:%(即5102:48680))2003年9月,鉴于牛根生团队取得了2003年的辉煌成果,“金牛”和“银牛”在股份转化为普通股的同时,获得以面值认购新的普通股的权利,新认购的股份数量上限是“金牛”和“银牛”的合计持股数量不能超过开曼公司总股本的66%,即可以新认购43636股,此新认购的部分按照原来“金牛”与“银牛”的持股比例分配为13975股:29661股,分别划入“金牛”与“银牛”名下。

这样,蒙牛系与私募投资者在开曼公司的股份数量比例变为%:%。

(注:(5120+43636)/48980=%:%)2003年10月,三家战略投资者鉴于“蒙牛股份”当年的税后利润将超过亿元,前期投资市盈率已经下降到倍以下(外资以亿元获得了近1/3的股权,因此市值仅约亿元,*=),因此,决定增大持有量,但是,牛根生坚决不放32%的最高外资投资底线,于是,新的投资只能通过认购可转债这个新金融品种来实现了。

外资系斥资万美元,购买未来转股价美元/股的债权,等于以港元/股的价格预订了亿股上市公司股票(IPO半年后可转30%,一年后可全部转股)。

2003年10月20日,毛里求斯公司以元/股的价格增持了9600万股“蒙牛股份”(其于“蒙牛股份”的持股比例上升至%),以人民币兑美元的汇率为1:计算,这笔款项的资金数量恰好等于二次增资资金2004年3月22日,“金牛”与“银牛”扩大法定股本,由5万股扩至10万股,面值1美元/股,这样一来,它们各有了5万股未发行的新股份。

2004年3月22日,“金牛”和“银牛”向原股东发行32294股和32184股新股。

2004年3月22日,“金牛”、“银牛”分别推出“公司权益计划”,“以酬谢金牛、银牛的管理层人员、非高级管理人员、供应商和其他投资者对蒙牛集团发展作出的贡献”。

每份“公司权益计划”价格为1美元,受益者将其转换成对应的“金牛”、“银牛”股权时,每股转换价格是:“金牛”112美元,“银牛”238美元。

2004年3月23日,“牛氏信托”诞生。

牛根生本人以1元/份的价格买下了绝大部分(9099份)金牛“权益计划”和全部银牛(17816份)“权益计划”,加上他原来持有的“金牛股份”23019股(占金牛全部股本的%),把这些股份的投票权和绝对财产控制权信托给牛本人,“权益计划”受益人选择权、转股后募集的股金和转股后的投票权,也信托给牛本人。

2004年3月23日,牛根生以各1美元的象征性代价,从三家外资投资者手中获得8716股开曼公司普通股,占全部开曼公司股本的%。

为此,牛根生承诺,至少5年内不跳槽到别的竞争对手公司去或者新开设同类乳业公司,除非外资系减持上市公司股份到25%以下。

这样一来,牛根生即使在“蒙牛”被外资系流放,他也不能再出去创业了。

牛根生并承诺,10年内,外资系随时随地可以净资产价格或者2亿元人民币的“蒙牛股份”总作价,两者中的一个较高价格,增资持有“蒙牛股份”的股权。

这样,即使牛根生将来有二心,操纵金、银牛,对抗外资系,外资系也可以轻松地增持“蒙牛股份”的股权,从而摊薄金、银牛对“蒙牛股份”的控制力,架空牛根生。

2004年6月10日,“蒙牛乳业”(02319.HK)在香港挂牌上市,并创造出又一个奇迹:公开发售亿股(其中1亿股为外资持有的旧股),开曼上市公司的股份扩大为10亿股,公众超额认购达206倍,一次性冻结资金283亿港元,股票发行价格稳稳地落在了最初设计的询价区间港元的上限港元,全面摊薄市盈率高达19倍,IPO共募集资金亿港元。

2004年上市后,蒙牛管理团队最终在上市公司持股54%,国际投资机构持股11%,公众持股35%。

(三)通过IPO外资成功退出2004年12月,摩根士丹利等私募投资者行使第一轮可转换债券转换权,增持股份亿股。

增持成功后,三个私募投资者立即以港元的价格抛售了亿股,套现亿港元。

2005年6月15日,三家私募投资者行使全部的剩余可转债,共计换得股份亿股,并将其中的6261万股奖励给管理层的代表——金牛。

同时,摩根斯丹利等投资者把手中的股票几乎全部抛出变现,共抛出亿股(包括奖给金牛的6261万股),价格是每股港元,共变现亿港元。

表三家机构投资者退出过程二、摩根的收获1、以8倍的市盈率对蒙牛估值,对摩根意味着什么以 8倍的市盈率对2002年的蒙牛进行估值没有真正体现蒙牛的企业价值。

市盈率=普通股市场价格/普通股每年每股盈利。

按蒙牛2002年的税后利润和8倍的市盈率对蒙牛估值,可计算当时“蒙牛股份”的总价值应该是亿元,即7786万元*8倍市盈率=亿元。

由于牛根生最多肯让出来不超过1/3的股权,那这1/3的部分就值亿元(约合万美元),即亿元*1/3=亿元。

无论与当时经验值比较,还是从影响市盈率的因素分析,蒙牛以8倍的市盈率进行估值都有失公允,蒙牛市值被低估,也就是说国外投资者以较少的出资拿到的蒙牛1/3的股权更有价值。

2、A类股和B类股所有权与控制权分离方案让摩根获得高收益所有权与控制权分离的具体方案为把开曼公司的所有股票分为两类:一股10票投票权的A类股5102股和一股一票投票权的B类股48980股。

A类股有金牛(1634股)和银牛(3468股)共同持有。

三家投资机构以亿元(万美元)买下48980股B类股。

这样原蒙牛股东和私募投资者在开曼公司的持股比例为5102:48980,即%:%。

而原蒙牛股东和私募投资者在开曼公司的投票权控股权比例为5102*10:48980即51%:49%。

私募机构投资者这样做,既保证其投资的高收益。

私募机构投资者拥有%持股比例也就意味拥有蒙牛收益的%。

同时,不违背协议即私募机构投资者的控股权不超过1/3。

更通俗点说就是蒙牛高管拼命赚的绝大部分进入了私募投资者的口袋。

这显然很失公允!除此之外,私募机构投资者看得更远,考虑的更慎重。

他们为蒙牛管理层股东设定了表现目标:只有达到表现目标才有权把A类股转化为B类股。

如果蒙牛管理层没有达到表现目标,私募投资者将以极大的持股比例拿到收益权。

如果蒙牛管理层达到了表现目标, A类股转化为B类股,持股比例为51%:49%,但是由于高的收益率,私募投资者依然收益丰厚。

而事实上,蒙牛管理层达到目标后,私募投资者又开始谋划别的收益计划了!3、二次注资,私募投资者采用可换股证券,用意何在摩根为什么又决定增大持有量文中说为了使市盈率与目标市盈率相当!这似乎很顺理成章,但这也是摩根与牛根生的一笔交易,即蒙牛获得新认购43636股使蒙牛与私募投资者在开曼的持股比例为%:%。

蒙牛获得新认购权之后,摩根的收益比例由原来的%下降为%,追逐高收益的摩根肯定不会情愿接受目前的状况。

于是要求增加持股比例,但是此时已达到协议中的最高外资投资底线,于是摩根又利用金融工具可转股证券来实现自己的目的!它比分权方案更高妙之处在于它不同于一般可转债之处!这种债券除了拥有一般可转换证券的优点:即可转换前风险小,而且当处于有利形势时,可以转换为普通股票。

可转换证券还具有不同于一般可转换证券的特点:一是期满前可赎回,有债券性质,这意味着在蒙牛公开上市前私募投资者有权赎回自己的可转债,这无疑进一步降低了可转换证券的投资风险。

二是换股价格远低于IPO股价,这保证了一旦“蒙牛”业绩出现下滑时,全部投资可全身而退。