核物理实验讲义

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:4

第1节原子核的组成1.物质发射射线的性质称为放射性。

放射性元素自发地发出射线的现象,叫做天然放射现象。

2.α射线是高速氦核流,β射线是高速电子流,γ射线是光子流。

3.原子核由质子和中子组成。

1919年卢瑟福用α粒子轰击氮原子核获得了质子,1932年查德威克证实了中子的存在。

4.1896年,法国物理学家贝可勒尔发现天然放射现象,揭开了人们研究原子核结构的序幕。

一、天然放射现象1.1896年,法国物理学家贝可勒尔发现某些物质具有放射性。

2.物质发射射线的性质称为放射性,具有放射性的元素称为放射性元素,放射性元素自发地发出射线的现象叫做天然放射现象。

3.原子序数大于或等于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于83的元素,有的也能放出射线。

4.玛丽·居里和她的丈夫皮埃尔·居里发现了两种放射性更强的新元素,命名为钋(Po)和镭(Ra)。

二、三种射线1.α射线:实际上就是氦原子核,速度可达到光速的110,其电离能力强,穿透能力较差,在空气中只能前进几厘米,用一张纸就能把它挡住。

2.β射线:是高速电子流,它速度很大,可达光速的99%,它的穿透能力较强,电离能力较弱,很容易穿透黑纸,也能穿透几毫米厚的铝板。

3.γ射线:呈电中性,是能量很高的电磁波,波长很短,在10-10 m以下,它的电离作用更小,但穿透能力更强,甚至能穿透几厘米厚的铅板或几十厘米厚的混凝土。

三、原子核的组成1.质子的发现卢瑟福用α粒子轰击氮原子核获得了质子。

2.中子的发现(1)卢瑟福预言:原子核内可能还存在另一种粒子,它的质量与质子相同,但是不带电,他把这种粒子叫做中子。

(2)查德威克用α粒子轰击铍(49Be)原子核获得了中子。

3.原子核的组成原子核由质子、中子组成,它们统称为核子。

4.原子核的电荷数(Z)等于原子核的质子数,等于原子序数。

5.原子核的质量数(A)等于质子数与中子数的总和。

6.原子核的符号表示A X,其中X为元素符号,A为原子核的质量数,Z为原子核的电荷数。

核物理与粒子物理实验教案实验目的:通过核物理与粒子物理实验的教学,使学生能够了解核物理和粒子物理的基本原理和实验方法,培养实验操作的能力和科学研究精神,提高学生对物理实验的兴趣和动手能力。

实验材料:1. 放射源(如Am-241、Cs-137等)2. 聚变堆放射源(如D-D双中子源)3. 闪烁探测器4. 电子学读出系统5. 射线测量仪器(如Geiger-Muller计数器等)6. 实验x射线机7. 电磁铁8. 双螺旋线加速器等实验一:测量放射源活度的方法与技术实验原理:放射源活度是放射性核素衰变速率的指标,可以通过测量单位时间内放射源发射的粒子数来间接推算。

本实验将通过使用闪烁探测器和电子学读出系统来测量放射源的活度。

实验步骤:1. 将放射源放置于合适的装置中,如采用间接法测量,可将放射源放在适当位置让射线通过待测样品,然后再用探测器测量通过样品后的射线数目。

2. 调整闪烁探测器的高压和阈值等参数,确保探测器能够工作在最佳状态。

3. 将闪烁探测器连接至电子学读出系统,通过读出系统测量探测器输出的信号。

4. 根据测得的探测器信号和测量时间,计算放射源的活度。

实验二:粒子间相互作用实验实验原理:粒子间相互作用是核物理和粒子物理研究的重要内容。

本实验将通过使用射线测量仪器和实验x射线机来观察粒子在物质中的相互作用过程。

实验步骤:1. 设置实验x射线机的参数,如射线强度、能量等,并将射线照射到样品上。

2. 使用射线测量仪器,测量射线通过样品前后的强度差异,观察粒子在物质中的相互作用效应。

3. 根据实验结果,分析和讨论粒子在物质中的散射、吸收、衰减等现象。

实验三:粒子加速与探测实验实验原理:粒子加速和探测是粒子物理研究中的关键技术。

本实验将通过使用电磁铁和双螺旋线加速器等设备来模拟粒子加速和探测的过程。

实验步骤:1. 将待加速的粒子注入双螺旋线加速器中,并调整加速器的参数,如电场强度、磁场强度等。

2. 使用电磁铁对加速后的粒子进行偏转,根据偏转角度和磁场强度等参数推算粒子的动量和轨道。

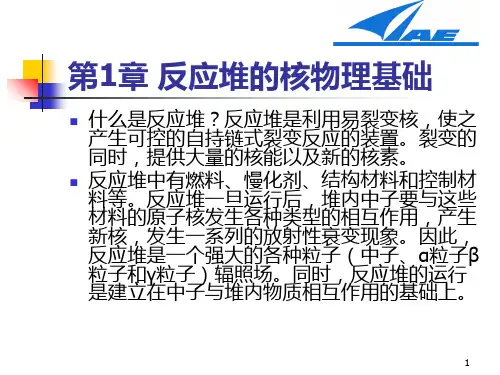

第五章 核裂变与核聚变5.1核裂变反应1.自发裂变与诱发裂变1).自发裂变-原子核没有外来粒子轰击自行发生裂变一般表达式;。

(1)裂变能由能量守恒可以导出自发裂变的裂变能自发裂变发生的条件:。

从比结合能曲线看,即可满足此条件。

(2)裂变势垒与穿透势垒概率从上面讨论可见,原子核就可能发生自发裂变。

但实验发现很重的核才能发生,有能量放出只是原子核自发裂变的必要条件,具有一定大小的裂变概率,才能在实验上观察到裂变事件。

和衰变的势垒穿透类似,原子核自发裂变也要穿透一个势垒,这种裂变穿透的势垒称为裂变势垒。

势垒穿透概率的大小和自发裂变半衰期密切相关,穿透概率大,半衰期就短,穿透概率小,半衰期就长。

而且,自发裂变半衰期对于裂变势垒的高度非常敏感,例如,垒高相差,自发裂变半衰期可以差到倍。

根据核的液滴模型可得裂变势垒的近似公式式中球形核的表面能。

随着的加大,裂变势垒高度降低。

因而自发裂变的概率增加。

较小的核,尽管满足,但因裂变势垒太高,很难穿透势垒,所以,这些核对自发裂变是稳定的。

(3)裂变份额重核大多数具有放射性,自发裂变与衰变是相互竞争的过程,它们是重核蜕变的两种形式。

发生自发裂变过程的衰变常数记为,发生衰变过程的衰变常数记为αλ。

对: ,a f 181085.3-⨯=λ;故裂变份额对:,a f 31010.8-⨯=λ;故裂变份额 %8.2=λ+λλ=αf f f R对:则裂变份额:%7.99=f R 。

裂变碎片是很不稳定的原子核,一方面碎片处于较高的激发态,另一方面它们是远离稳定线的丰中子核而发射中子,所以自发裂变核又是一种很强的中源。

2)诱发裂变-在外来粒子的轰击下,靶核与入射粒子形成复合核,复合核一般处于激发态,会进而发生裂变。

入射粒子可以是带电粒子或中子,主要研究是中子,它是链式核反应的主要过程。

其一般表达式为一般假定靶核是静止的,中子的动能为n T 。

先看复合核的形成过程。

由能量守恒可得到其中为复合核的激发能。

实验7:符合测量实验目的1.学习符合测量的基本方法。

2.学会用符合方法测定60Co放射源的绝对活度。

内容1.调整符合系统参量,选定工作条件,观察各级输出信号波形及其时间关系。

2.测量符合装置的分辨时间(电子学分辨时间和物理分辨时间)。

γ-符合方法测量60Co级联衰变放射性绝对活度。

3.用γ原理符合技术是利用电子学的方法在不同探测器的输出脉冲中把有关时间关联的时间选择出来。

选择同一时刻脉冲的符合称为瞬时符合。

选择不同时的,但有一定延迟时间关系的脉冲符合称为延迟符合。

而排斥同一时刻脉冲或时间关联脉冲的技术就是反符合或延迟反符合。

符合法是研究相关事件的一种方法。

符合技术在核物理的各领域中都获得了广泛的应用,如利用瞬时符合测量放射性活度、角关联、探测器的效率、中子和γ射线的能量、研究核反应产物的角分布等;利用延迟符合测量核激发态的寿命、正电子和介电子的寿命、测量飞行离子的能谱、研究宇宙射线和实现多参数测量等;利用反符合可以消除光电倍增管的噪声脉冲,降低测量时的本底等,目前,它成为核科学中一项相当重要的实验技术。

1.符合的分辨时间每个探测器的输出脉冲总有一定的宽度。

用符合法选择同时事件的实验中,当来自不同探测器的两个脉冲的起始时间差别很小,以致符合装置不能区分它们的时间差别时,就会被当作同时事件记录下来。

符合电路具有一定的时间分辨能力,把符合电路所能区分的最小时间间隔τ,称为符合的分辨时间,它的大小与输入脉冲的形状、宽度以及符合电路的性能有关。

分辨时间是符合装置的基本参数,它决定了符合装置研究不同时事件(非相关事件)的时间关系所能达到的精确度。

2.真符合和偶然符合符合事件是指两个或两个以上同时发生的时间,实际上符合事件是指相继发生时间间隔小于符合分辨时间的事件。

这样符合事件就有相关性符合事件和不相关性符合事件。

例如,同一个原子核级联衰变时级联放射β射线γ射线,或级联放射1γ和2γ,则β和γ、1γ和2γ便是两对相关性符合事件,其中一个事件与另一个事件都有内在的因果关系。

实验02 波尔共振实验因受迫振动而导致的共振现象具有相当的重要性和普遍性。

在声学、光学、电学、原子核物理及各种工程技术领域中,都会遇到各种各样的共振现象。

共振现象既有破坏作用,也有许多实用价值。

许多仪器和装置的原理也基于各种各样的共振现象,如超声发生器、无线电接收机、交流电的频率计等。

在微观科学研究中共振现象也是一种重要的研究手段,例如利用核磁共振和顺磁共振研究物质结构等。

表征受迫振动的性质是受迫振动的振幅频率特性和相位频率特性(简称幅频和相频特性)。

本实验中,用波尔共振仪定量测定机械受迫振动的幅频特性和相频特性,并利用频闪方法来测定动态物理量——相位差。

【实验目的】1.研究波尔共振仪中弹性摆轮受迫振动的幅频特性和相频特性。

2.研究不同阻尼力矩对受迫振动的影响,观察共振现象。

3.学习用频闪法测定运动物体的某些量,例相位差。

【仪器用具】ZKY-BG波尔共振实验仪【实验原理】物体在周期外力的持续作用下发生的振动称为受迫振动,这种周期性的外力称为强迫力。

如果外力是按简谐振动规律变化,那么稳定状态时的受迫振动也是简谐振动,此时,振幅保持恒定,振幅的大小与强迫力的频率和原振动系统无阻尼时的固有振动频率以及阻尼系数有关。

在受迫振动状态下,系统除了受到强迫力的作用外,同时还受到回复力和阻尼力的作用。

所以在稳定状态时物体的位移、速度变化与强迫力变化不是同相位的,存在一个相位差。

当强迫力频率与系统的固有频率相同时产生共振,此时速度振幅最大,相位差为90°。

实验采用摆轮在弹性力矩作用下自由摆动,在电磁阻尼力矩作用下作受迫振动来研究受迫振动特性,可直观地显示机械振动中的一些物理现象。

当摆轮受到周期性强迫外力矩M M0cos t的作用,并在有空气阻尼和电磁阻尼的媒质中运动时(阻尼力矩为db)其运动方程为dt2d dJ k b M02dt dtc os t(1)式中,J为摆轮的转动惯量,k为弹性力矩,M为强迫力矩的幅值,为强迫力的圆频率。

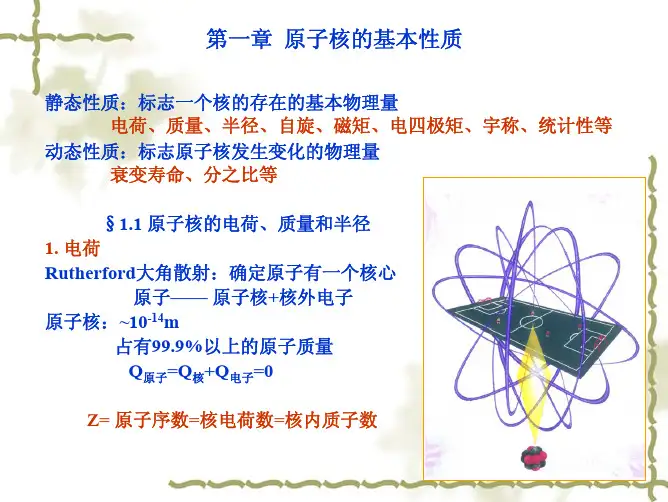

3.核力与结合能核心素养学习目标物理观念知道四种基本相互作用与核力的特点,了解结合能、比结合能和质量亏损的基本观念和相关实验。

科学思维理解核力是短程力,掌握比结合能和质量亏损,能用质能方程进行计算,提高分析、解决问题的能力。

科学探究通过教材上的科学推理,掌握其实质,培养科学推理的能力。

科学态度与责任学习科学家们严谨的科学态度,坚持实事求是,培养学习、探索科学的兴趣和责任。

知识点 1 核力与四种基本相互作用1.四种基本相互作用(1)引力相互作用,把行星和恒星聚在一起,组成太阳系,银河系和其他星系,是长程力。

(2)电磁相互作用,宏观物体中包含了大量带负电的__电子__和带正电的__原子核__宏观物体之间的__压力__、__拉力__、__弹力__、__支持力__等,都起源于这些电荷间的相互作用是长程力。

(3)强相互作用,原子核中的核子之间存在一种很强的相互作用,即存在一种核力,它使得__核子__紧密地结合在一起,形成稳定的原子核。

这种作用称为__强相互作用__,是短程力。

(4)弱相互作用,在某种放射现象中起作用的还有一种基本相互作用称为__弱相互作用__,弱相互作用是引起原子核β衰变的原因,其力程比强相互作用更短,是短程力,作用范围只有__10-18 m__。

2.核力原子核由质子和中子组成,中子和质子靠强大的核力结合在一起。

(1)核力是强相互作用(强力)的一种表现。

(2)核力是短程力,作用范围在10-15 m之内。

知识点 2 结合能与质量亏损1.结合能原子核是__核子__凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开,也需要__能量__,这就是原子核的结合能。

2.比结合能(平均结合能)原子核的结合能与__核子数__之比,称作比结合能,也叫__平均__结合能。

比结合能越大,表示原子核中核子结合得越__牢固__,原子核越__稳定__。

__中等大小__的核的比结合能最大,最稳定。

3.质能方程物体的能量与它们质量的关系是:E=__mc2__。

实验1 核衰变的统计规律实验目的1. 了解并验证原子核衰变及放射性计数的统计性。

2. 了解统计误差的意义,掌握计算统计误差的方法。

3. 学习检验测量数据的分布类型的方法。

内容1. 在相同条件下,对某放射源进行重复测量,画出放射性计数的频率直方图,并与理论分布曲线作比较。

2. 在相同条件下,对本底进行重复测量,画出本底计数的频率分布图,并与理论分布图作比较。

3. 用2χ检验法检验放射性计数的统计分布类型。

原理在重复的放射性测量中,即使保持完全相同的实验条件(例如放射源的半衰期足够长,在实验时间内可以认为其活度基本上没有变化,源与计数管的相对位置始终保持不变;每次测量时间不变,测量仪器足够精确,不会产生其它的附加误差等等),每次的测量结果并不完全相同,而是围绕着其平均值上下涨落,有时甚至有很大的差别。

这种现象就叫做放射性计数的统计性。

放射性计数的这种统计性反映了放射性原子核衰变本身固有的特性,与使用的测量仪器及技术无关。

1. 核衰变的统计规律放射性原子核衰变的统计分布可以根据数理统计分布的理论来推导。

放射性原子核衰变的过程是一个相互独立彼此无关的过程,即每一个原子核的衰变是完全独立的,和别的原子核是否衰变没有关系,而且哪一个原子核先衰变,哪一个原子核后衰变也纯属偶然的,并无一定的次序,因此放射性原子核的衰变可以看成是一种伯努里试验问题。

设在t=0时,放射性原子核的总数是0N ,在t 时间内将有一部分核发生了衰变。

已知任何一个核在t 时间内衰变的概率为)1(te p λ--=,不衰变的概率为q=1-p=e t λ-,λ是该放射性原子核的衰变常数。

利用二项式分布可以得到在t 时间内有n 个核发生衰变的概率P(n)为nN t n t e e n n N N n p -----=0)()1(!)!(!)(00λλ (1)在t 时间内,衰变掉的粒子平均数为)1(00t e N p N m λ--== (2) 其相应的均方根差为210)()1(t me p m pq N λσ-=-== (3) 假如1<<t λ,即时间t 远比半衰期小,这时σ可简化为m =σ (4)0N 总是一个很大的数目,而且如果满足1<<t λ,则二项式分布可以简化为泊松分布,因为在二项式分布中,0N 不小于100,而且p 不大于0.01的情况下,泊松分布能很好的近似于二项式分布,此时mn e n m n p -=!)( (5) 在泊松分布中,n 的取值范围为所有的正整数(0,1,2,3,…),并且在n=m 附近时,)(n p 有一极大值,当m 较小时,分布是不对称的,m 较大时,分布渐趋近于对称。

实验名称: Si(Li) X射线谱仪一、目的:1.了解Si(Li)谱仪的工作原理和基本技能,初步掌握它的使用方法。

2.对谱仪进行能量刻度,计算谱仪的能量分辨率。

3.学会一种元素的分析方法—荧光分析法。

二、设备:4.Si(Li)探测器5.前放,主放,高压电源6.238Pu激发源7.Mn,Fe,Co,Cu,Zn等纯金属或氧化物片8.待分析药品三、步骤: 用238Pu作激发源1.分别测(Fe,Co,Zn,Mn,Ni,Cu)特征谱,记下每种元素的Kα峰中心道的道数和半宽度。

要求峰中心道记数误差不大于4%2.测待分析样品特征谱。

记下Kα峰位的道址。

四、报告:1. 由Mn,Fe,Co,Ni,Cu和Zn的k∞峰位道址与能量(由手册中查出)作能量刻度曲线。

2. 计算各种元素的Kα峰的半宽度(以能量为单位)和能量分辨率,作出能量 E与能量分辨率的曲线。

3. 根据待分析样品的Kα峰位和能量刻度曲线,确定该元素为何种元素。

实验名称: NaI(Tl) γ单晶闪烁谱仪一、目的:1. 了解NaI(Tl)γ单谱的基本结构和单能谱的形状。

2. 用一套标准源对谱仪进行能量刻度,验证分辨率和能量关系。

3. 用相对比较法测未知源的活度。

二、设备:1.NIM插件箱供电装置。

2.FH~1034A高压,FH1001A线性放大器各一台。

3.FH1001A定标器一台。

4.FJ375 Na(Tl)γ探头一个5.多道分析器一台6.标准源一套,待测源一个。

三、步骤:1选择好工作高压和放大器放大倍数,使137Cs的全能峰位于100道附近(多道分析器的道数选择为256道)。

测137Cs的全谱,定时五分钟,并记录下来(参考数:工作高压:4*150伏,放大*4)2 用137Cs,60Co源对谱仪进行能量刻度:分别记下它们的全能峰道道址和半宽度FWHM所对应的道数。

3 测未知源的强度:测其能谱和它的一个全能峰的面积:选出与它相应的标准源,测出同一全能峰的面积:去掉源测本底(注意:测量时要保持能量不变,测量时间,道宽,放大倍数一相同)注:全能峰下总计数误差<1%。

实验名称: Si(Li) X射线谱仪

一、目的:

1.了解Si(Li)谱仪的工作原理和基本技能,初步掌握它的使用方法。

2.对谱仪进行能量刻度,计算谱仪的能量分辨率。

3.学会一种元素的分析方法—荧光分析法。

二、设备:

4.Si(Li)探测器

5.前放,主放,高压电源

6.238Pu激发源

7.Mn,Fe,Co,Cu,Zn等纯金属或氧化物片

8.待分析药品

三、步骤: 用238Pu作激发源

1.分别测(Fe,Co,Zn,Mn,Ni,Cu)特征谱,记下每种元素的Kα峰中心道的道数

和半宽度。

要求峰中心道记数误差不大于4%

2.测待分析样品特征谱。

记下Kα峰位的道址。

四、报告:

1. 由Mn,Fe,Co,Ni,Cu和Zn的k∞峰位道址与能量(由手册中查出)作能量刻度曲

线。

2. 计算各种元素的Kα峰的半宽度(以能量为单位)和能量分辨率,作出能量 E与能量分

辨率的曲线。

3. 根据待分析样品的Kα峰位和能量刻度曲线,确定该元素为何种元素。

实验名称: NaI(Tl) γ单晶闪烁谱仪

一、目的:

1. 了解NaI(Tl)γ单谱的基本结构和单能谱的形状。

2. 用一套标准源对谱仪进行能量刻度,验证分辨率和能量关系。

3. 用相对比较法测未知源的活度。

二、设备:

1.NIM插件箱供电装置。

2.FH~1034A高压,FH1001A线性放大器各一台。

3.FH1001A定标器一台。

4.FJ375 Na(Tl)γ探头一个

5.多道分析器一台

6.标准源一套,待测源一个。

三、步骤:

1选择好工作高压和放大器放大倍数,使137Cs的全能峰位于100道附近(多道分析器的道数选择为256道)。

测137Cs的全谱,定时五分钟,并记录下来(参考数:工作高压:4*150伏,放大*4)

2 用137Cs,60Co源对谱仪进行能量刻度:分别记下它们的全能峰道道址和半宽度FWHM

所对应的道数。

3 测未知源的强度:测其能谱和它的一个全能峰的面积:选出与它相应的标准源,测出同

一全能峰的面积:去掉源测本底(注意:测量时要保持能量不变,测量时间,道宽,放大倍数一相同)

注:全能峰下总计数误差<1%。

四、报告:

1. 在半对数坐标纸上画出137Cs的能谱,求出FWHM和能量分辨率。

2. 用标准源做能量刻度曲线。

并用最小二乘直线拟合,求出它的直线表达式,并求出

各峰的FWHM的能量值。

3. 鉴别未知源为何种源(说明原因),标出源活度(注意标准源的生产日期,活度,半衰

期)。

实验名称:金硅面垒α谱仪

一、目的:

1.对谱仪进行能量刻度;计算能量分辨率;

2.确定未知源的α能量;

3.测量239Pu的α能量:

二、设备:

1. FH—445A α探头架

2 .FH—42

3 电荷灵敏前置放大器,主放大器

3. S—30 多道分析器

4. 真空机械泵

5. 241Am和239Pu α源

三、步骤:

1.将241Am α源放入真空室内,抽真空。

2.连好线路,调整谱仪参数。

确定探测器的工作电压参考数,前置放大*5主放

大100*0.6

3.用标准源241Am和239Pu作能量刻度,测241Am和239Pu谱(300sec)并记录下

来,作能量刻度曲线(道址~能量),计算各峰的能量分辨率和半宽度FWHM

的能量值。

4.测未知源的α谱,记下峰位道址,由能量刻度曲线查出未知源的α能量;

5.测量239Pu的α射程R:

(1)通过活塞改变气压P,测量不同气压下峰下的面积值。

参考数:源距R0=4.4cm

在P为30—10区间,每隔5寸测一个点

10—2.5区间每隔1寸测一个点

总计数误差为4%

(2)做N~Rp曲线,求α的平均射程R

Rp是将气压为P时得空气厚度换算成大气压P0时的距离:由于

Rp∝P,设Rp=Kp,又R0=Kp0

∴Rp=(R0/P0)*p

其中R0=4.4cm。

P0=1各大气压=760mm汞柱

P与表头上示数关系为

P=P0(1-L/30)

L为表头示数(以寸为单位)

∴Rp=R0(1-L/30)

四、注意事项:

1. 注意保护探测器和源表面不受损伤,不要用手或镊子去触摸探测器和

源表面

2. 偏压不要超过150V

3. 由于标准α表面都有一层保护膜,因而α的能量有所降低,241Am的能

量由5.486降为4.8Mev,239Pu的α能量由5.155降为4.6Mev。

所以作

能量刻度时用降低后的能量值为标准。

五、报告:

1.画出241Am和239Pu的能谱,计算出能量分辨率和用能量为单位的半宽度

FWHM。

2.能量刻度曲线,求出其斜率和截距,写出能量和道数之间的表达式。

3.求未知源的α能量。

4.确定239Pu的α射程R。

实验名称: HP(Ge)γ谱仪

一、目的:

1.了解谱仪的工作原理。

2.掌握谱仪的基本性能的测量方法。

3.测量和分析未知样品的γ能谱。

二、设备:

4.HP(Ge)探测器。

5.电荷灵敏前置放大器,主放,高压电源,多谱分析器。

6.60Co,137Cs等系列标准源。

三、步骤:

7.用22Na对谱仪进行能量刻度。

8.测量60Co的γ能谱,确定1.33Mev全能峰的半宽度和峰康比。

(1) 将60Co放在探测器的轴线上离探测器表面25cm处。

(2) 测60Co的γ能谱,要求1.33Mev全能峰中心道记数误差达到2%。

(3) 求出1.33Mev的半宽度(以Kev为单位)和能量分辨率。

(4) 确定峰康比P=N(x0)/N0,N(x0) 为1.33Mev峰的中心道处的记数,N0为康普顿

坪区(从1040Kev到1096Kev)的平均记数。

9.确定谱仪对1.33Mev全能峰的相对效率ε=Ag/An

Ag为1/33Mev全能峰下的总面积数,误差<1%

An为3寸*3寸NaI(Tl)的1.33Mev全能峰的总面积数,可按如下公式计算: An=1.20*10-3S*T

S为60Co源现在的强度(根据源的生产日期,活度,半衰期来计算),T为测量银

的活时间。

10.定出未知样品中各谱线的能量和相对强度。

(1)测量未知样品的能量谱,要求各谱线中心道记数误差不大于2%

(2)用描图仪画下全谱。

(3)再图上标出各峰的能量和相对强度。

四、报告

11.计算1.33Mev的半宽度(以Kev为单位),能量分辨率和峰康比。

12.计算谱仪对1.33Mev峰的相对效率。