蓄冷材料相变温度与相变潜热实验研究

- 格式:pdf

- 大小:112.82 KB

- 文档页数:3

相变储能材料cacl2·6h2o相变温度调节的实验研究随着能源和环境问题日益突出,可再生能源以及储能技术的研究和开发受到越来越多的关注。

相变储能材料具有可控相变温度和较高的储能系数,可用于储存大量的能量,因此被广泛应用于节能环保、源存储和智能控制等方面。

本文以Cacl26H2O为研究对象,集中研究其相变温度的调节。

实验材料与装备:实验所用的材料主要是Cacl26H2O,在实验过程中还使用了常规的实验器材,如旋转离心机、烧杯、烘箱等。

实验步骤:首先将Cacl26H2O加入实验室里的烧杯里,然后将烧杯放入实验室里的烘箱中,将温度升至120°C,并将烘箱里的气体通风,保持温度平衡,当Cacl26H2O溶解完毕后,将烘箱里的温度调至60°C,保持温度稳定,并将烘箱里的气体排出,一段时间后,在60°C条件下,开始实验。

实验结果:实验结果显示,在60°C条件下,Cacl26H2O的相变温度可以达到64.17°C。

实验讨论:实验结果表明,相变储能材料Cacl26H2O的相变温度可以被调节至一定的温度,并且这种温度调节对Cacl26H2O的熔点和结晶性质没有明显影响,这说明这种材料具有可控相变温度和较高的储能系数,可用于储存大量的能量。

本实验研究表明,Cacl26H2O相变储能材料的相变温度可以被调节至一定的温度,且温度调节不会影响熔点和结晶性质,而由此可以更好的利用这种可控相变温度的材料,用于储存大量的能量,从而节能环保、能源存储和智能控制等方面都有很好的应用前景。

本文针对Cacl26H2O相变储能材料的相变温度进行了研究,并得出了它可以被调节至一定的温度,而且温度调节不会影响熔点和结晶性质这一结论,从而可以更好的利用这种材料,用于储存大量的能量。

实验研究结果为充分利用相变储能材料提供了研究指导,为节能环保、能源存储和智能控制等提供了有益的参考依据。

第18卷第5期2000年10月 低温与特气L ow T emper ature and Specialty Gases V ol.18,No.5O ct.,2000工艺与设备蓄冷材料相变温度与相变潜热实验研究X方贵银(中国科学技术大学热科学与能源工程系,安徽合肥 230027)摘要:阐述了自行研制的蓄冷材料相变温度与相变潜热实验装置的特点,并在该实验装置上测试了蓄冷材料的相变温度和相变潜热,获得了较准确的结果。

该方法简单易行,可用于工程上测量相变蓄冷材料的热物性。

关键词:蓄冷空调;蓄冷材料;相变温度;相变潜热;实验测试中图分类号:T B64 文献标识码:A 文章编号:1007-7804(2000)05-0019-031 前 言相变蓄冷材料热物性及其工作性能的研究具有重要的意义。

材料的热物性及工作性能既是衡量其性能优劣的标尺,又是其应用系统设计及性能评估的依据。

测定相变温度、相变潜热及比热的方法可分为三类: 1.一般卡计法[1,2]; 2.差热分析法(Differential Thermal Analy sis ,简称DT A )[3]; 3.示差扫描量热计法[4](Differential Scanning Calorimetry,简称DSC),它利用示差扫描量热计,可以绘制相变材料整个相变过程中的能量-时间曲线。

由于实验条件限制,下面采用的实验方法与典型方法不完全相同,可用于工程上进行蓄冷材料的性能测试。

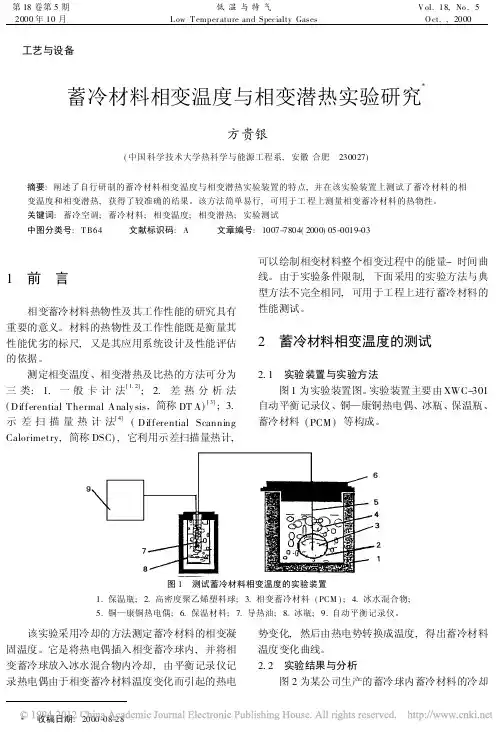

2 蓄冷材料相变温度的测试2.1 实验装置与实验方法图1为实验装置图。

实验装置主要由XWC-301自动平衡记录仪、铜—康铜热电偶、冰瓶、保温瓶、蓄冷材料(PCM )等构成。

图1 测试蓄冷材料相变温度的实验装置1.保温瓶;2.高密度聚乙烯塑料球;3.相变蓄冷材料(PCM );4.冰水混合物;5.铜—康铜热电偶;6.保温材料;7.导热油;8.冰瓶;9.自动平衡记录仪。

该实验采用冷却的方法测定蓄冷材料的相变凝固温度。

蓄冷材料相变温度与相变潜热实验研究

方贵银

【期刊名称】《低温与特气》

【年(卷),期】2000(018)005

【摘要】阐述了自行研制的蓄冷材料相变温度与相变潜热实验装置的特点,并在该实验装置上测试了蓄冷材料的相变温度和相变潜热,获得了较准确的结果.该方法简单易行,可用于工程上测量相变蓄冷材料的热物性.

【总页数】3页(P19-21)

【作者】方贵银

【作者单位】中国科学技术大学热科学与能源工程系,安徽,合肥,230027

【正文语种】中文

【中图分类】TB64

【相关文献】

1.蓄冷材料相变温度与相变潜热实验研究 [J], 方贵银

2.脂肪酸三元低共熔混合物相变温度和潜热的理论预测 [J], 刘程;袁艳平;张楠;曹晓玲;杨晓娇

3.二元混合无机盐相变温度和潜热的理论预测 [J], 车德勇;沈辉;蒋文强

4.相变蓄冷材料的选择与相变潜热的测定 [J], 殷刚;章志超

5.蓄冷材料相变温度与相变潜热的实验研究 [J], 方贵银

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

相变蓄冷材料的变温红外研究

相变蓄冷材料是一种新型的蓄冷材料,它具有极佳的热物性能,可有效地抵抗各类能源落差。

与传统蓄冷材料相比,相变蓄冷材料具有更好的温度控制能力,可有效地满足当前蓄冷系统的变温需求。

近年来,使用变温红外技术来实现相变蓄冷材料的温度控制研究已经受到了科学家的广泛关注。

相变蓄冷材料的变温研究主要分为两大部分:热学性能研究和红外体征研究。

首先,热学性能研究的目的是确定相变蓄冷材料在不同温度下的热量储存能力。

在热学性能实验中,研究人员使用不同的温度变化来测定材料的热质量、蒸发潜热和热导性等物理性能。

其次,红外体征研究的目的是探究相变蓄冷材料在不同温度下的微结构变化,例如孔隙结构变化、能量谱变化和蛋白质纤维结构变化等。

红外体征研究主要利用红外光谱、红外光谱图谱分析和近红外光谱分析等技术,研究相变蓄冷材料在变温过程中的微观结构变化。

借助于变温红外技术,我们可以有效地提高相变蓄冷材料的温度控制水平,使其在不同温度下具有更好的蓄冷效率和蓄冷量。

另外,变温红外技术还可以提供深度的解释,理解相变蓄冷材料在变温过程中的微结构变化。

未来,变温红外技术将在相变蓄冷材料研究中发挥重要作用,为提高蓄冷系统性能和可靠性提供有益参考和帮助。

综上所述,变温红外技术是相变蓄冷材料的一种重要的研究手

段。

实验室和工业界的实践证明,变温红外技术在相变蓄冷材料的热学性能测定和微结构解释方面具有重要的科学意义和应用价值,可以有效地提高蓄冷系统的能源使用效率。

未来,变温红外技术将在相变蓄冷材料研究中发挥更大的作用,为蓄冷系统的进一步发展提供强有力的支撑和技术支持。

相变蓄冷材料的变温红外研究近年来,随着冷藏和冷冻系统的不断发展和完善,越来越多的人开始关注相变蓄冷材料。

相变蓄冷材料作为一种新型冷藏储冷技术已经引起了广泛关注。

它主要是由一种溶液,称为相变蓄冷液,来实现蓄冷。

相变蓄冷液一般都是混合溶液,其组成成分本质上是某种有机物,如乙醇、乙酸等,具有很好的可控性和多功能性。

目前,红外技术已成为一项新兴技术,在蓄冷系统中有着广泛的应用。

红外技术是一种利用温度变化的能量传输方式,其特点是:速度快、精度高,适用于测量温度变化率大的物质,适用范围较广、操作简便、可靠性高。

因此,将相变蓄冷技术与红外技术相结合,就可以构成一个能够快速、准确测量温度变化的技术系统。

为了进一步探究相变蓄冷材料的变温红外研究,我们首先进行了实验研究,研究目标是检测和研究相变蓄冷材料在进行热方面的性能及其特点,探究其热特性的变化规律,以及利用红外技术实时检测和控制其变温过程的技术参数。

实验中,我们选用一种富含有机物的相变蓄冷液来进行试验,并采用红外技术实时检测和控制相变蓄冷液的温度。

试验结果表明,当相变蓄冷液进行热处理时,其温度变化趋势和规律符合理论规定,并在一定温度下明显地发生相变,表明红外技术对相变蓄冷液的变温检测过程是有效的。

此外,我们还研究了相变蓄冷液在反复变温过程中的热性能,发现当温度每次循环变化后,其最终的温度都会比改变前有所降低,表明相变蓄冷液具有很好的蓄冷性能。

本次研究为在红外技术的基础上检测和研究相变蓄冷材料的变温特性,提供了有益的参考价值,为进一步提高相变蓄冷技术的效率和精度,提供了重要的理论参考和实验参考,也为进一步开发和改进具有高效能的冷藏冷冻系统提供了有益的建议。

综上所述,本次研究中,我们运用了红外技术,对相变蓄冷材料的变温特性进行了研究,比较完整地揭示了相变蓄冷技术的工作原理及其蓄冷效率,为进一步推广相变蓄冷技术的技术性、经济性提供了参考。

空调蓄冷相变材料强化传热的研究进展摘要相变材料在蓄冷空调中的应用越来越受到重视,然而多数相变蓄冷材料均具有极低的导热系数,因此相变蓄能材料的应用就要求热传导技术的提高。

概述了近年来关于相变蓄冷材料的研究和强化传热两方面的研究进展。

关键词相变蓄冷材料;强化传热;导热系数在能源危机越来越尖锐的形势下,节能己成为现代科技界研究的问题之一。

作为国民经济基础产业之一的电力工业的节能在其中具有重要的地位,解决电力不足的问题,一方面是靠增加对电力的投入,加快电力建设的步伐;另一方面则是通过国家对电力政策的调整,节约用电、移峰填谷,是解决电力供需矛盾的有效方法,蓄冷技术正是在此背景下在70年代后获得了较大发展。

使用蓄冷空调系统的目的就是使制冷机在夜间用电低谷时段制冷蓄冷,在白天用电高峰时段释冷,籍以全部或者部分转移用电高峰时段空调用电负荷,实现“削峰填谷”,合理利用能源的目的。

由于能量的供应和需求在很多情况下都有很强的时间依赖性,为了合理地利用它,人们常需要把暂时不用的能量储存起来,在需要的时候释放出来。

因此,相变蓄能材料的利用在最近几年受到极大的重视,这是因为相变蓄能材料在转熔过程中具有极大的蓄能能力和等温性能。

然而具有高蓄能密度的多数相变蓄能材料均具有极低的导热系数,因此相变蓄能材料的应用就要求热传导技术的提高。

1相变材料在空调中的应用相变材料(PCM)在蓄冷方面的应用较为成熟的技术是主动式蓄冷,即蓄冷系统和空调系统相结合,组成空调蓄冷系统。

所谓空调蓄冷系统是指在电价低、空调负荷低的时间内蓄冷,在电价高、空调负荷高时释冷,以此从时间上全部或局部转移制冷负荷的空调系统。

蓄冷用相变材料主要包括水、冰、无机盐相变材料和有机物相变材料。

水是自然界的主要资源,用水作为蓄冷剂投资省,技术要求低、维修费用少。

但由于水的贮能密度低,占地面极大,冷耗较大,所以不是蓄冷的最佳选择;冰作为蓄冷物质,蓄冷密度较大,蓄冷温度恒定,与水蓄冷相比,其蓄冷密度约为水蓄冷的18倍以上,而且占地面较小,因此具有广泛的应用范围,它特别适合于冷负荷变化较大的场所。

《太阳能相变蓄热供暖系统理论及实验研究》篇一一、引言随着能源的日益紧张和环境保护的迫切需求,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,受到了广泛关注。

太阳能相变蓄热供暖系统是利用太阳能作为主要能源,通过相变材料(Phase Change Materials, PCMs)进行热能储存和释放,为建筑提供供暖的一种新型技术。

本文旨在探讨太阳能相变蓄热供暖系统的理论及其实验研究,以期为相关领域的实际应用提供理论依据和参考。

二、太阳能相变蓄热供暖系统理论1. 系统构成太阳能相变蓄热供暖系统主要由太阳能集热器、储热装置、控制系统等部分组成。

其中,太阳能集热器用于收集太阳能并转化为热能;储热装置采用相变材料进行热能储存;控制系统负责调节系统运行,保证供暖效果。

2. 工作原理在白天,太阳能集热器通过吸收太阳辐射将太阳能转化为热能,并将热量传递给相变材料。

当相变材料达到其熔点时,将吸收的热量以潜热的形式储存起来。

在夜间或阴天时,相变材料将储存的热量以显热的形式释放出来,为建筑提供供暖。

此外,控制系统根据室内外温度、太阳辐射强度等因素,自动调节系统运行,保证供暖效果。

三、实验研究为了验证太阳能相变蓄热供暖系统的性能,我们进行了一系列实验研究。

实验过程中,我们采用了不同种类的相变材料和不同规模的储热装置,以探究其对系统性能的影响。

1. 实验方法我们首先搭建了太阳能相变蓄热供暖系统的实验平台,并采用不同的相变材料和储热装置进行实验。

在实验过程中,我们记录了不同时间段的太阳辐射强度、室内外温度、储热装置温度等数据,并对这些数据进行分析和比较。

2. 实验结果实验结果表明,采用不同种类的相变材料和不同规模的储热装置对系统性能有一定影响。

其中,高导热系数的相变材料和较大规模的储热装置有利于提高系统的储热能力和供暖效果。

此外,我们还发现,在一定的条件下,该系统能够实现较长的储热时间,满足长时间的供暖需求。

四、结论与展望通过对太阳能相变蓄热供暖系统的理论及实验研究,我们发现该系统具有较高的储热能力和良好的供暖效果。

水蓄冷加相变材料

水蓄冷结合相变材料是一种利用相变材料的热储存特性,结合水的高比热容和相变潜热,实现热能的储存和释放的技术。

这种技术通常用于建筑、空调系统、太阳能利用等领域,以提高能源利用效率和降低能耗。

相变材料的基本原理:

相变潜热:相变材料具有在温度变化时发生相变的特性,其固液相变或液气相变时释放或吸收大量的潜热。

这使得相变材料能够在温度变化的过程中存储或释放大量的热量。

水蓄冷加相变材料的优势:

高比热容:水具有较高的比热容,可以在相对较小的温度变化下吸收或释放大量的热量。

相变潜热:相变材料的相变过程中释放或吸收的潜热较大,使得整个系统具有更高的热储存密度。

稳定性:水是一种相对稳定的介质,不易发生分解或腐蚀,因此适合用于长期的热储存应用。

环保:水是一种环保的材料,与相变材料结合使用可以减少对环境的影响。

应用领域:

建筑空调系统:在建筑空调系统中,水蓄冷加相变材料可以用于峰谷电价差异时段的热储存,以便在高峰时段释放冷却效果,降低电能消耗。

太阳能利用:在太阳能热水系统中,水蓄冷加相变材料可以用于存储白天收集到的太阳能热量,以便在夜间或阴天释放热量。

工业过程:在一些工业过程中,需要在不同时段提供或需求热量,水蓄冷加相变材料可以平滑供需之间的差异,提高能源利用效率。

能源存储:可以用于储存不稳定能源(如风能、太阳能)产生的过剩能量,以备不时之需。

在设计水蓄冷加相变材料系统时,需要考虑相变材料的选择、系统的热工性能、循环稳定性等因素,以确保系统的效率和可靠性。

这种技术的发展对于提高能源利用效率、减少对传统能源的依赖具有重要的意义。

空调用纳米复合相变材料的制备及其蓄冷特性的研究空调用纳米复合相变材料的制备及其蓄冷特性的研究摘要:相变材料是一种具有独特的蓄热蓄冷能力的新型材料。

本文研究了一种基于纳米复合相变材料的空调蓄冷技术,对该技术中所采用的纳米复合相变材料的制备方法及其蓄冷特性进行了深入探讨。

首先,我们介绍了纳米复合相变材料的基本概念和制备技术,并对其制备方法进行了详细阐述。

其次,通过实验验证了所制备的纳米复合相变材料具有良好的蓄冷性能,并探讨了其蓄冷特性与温度、复合材料成分、纳米材料形态等因素之间的关系。

在此基础上,我们设计了一种基于纳米复合相变材料的空调蓄冷系统,并对其进行了模拟和实验验证。

结果表明,该系统的蓄冷性能较好,能够实现比传统空调更高效的能源利用率和更低的能耗。

综上所述,本文的研究为空调技术的发展提供了新的思路和方法,并为进一步深入研究和应用纳米复合相变材料的领域提供了有益参考。

关键词:纳米复合相变材料;制备方法;蓄冷特性;空调技术;能源利用随着经济的发展和人民生活水平的提高,空调设备的使用率不断增加,对能源的需求也越来越大。

因此,研究开发一种能够提高空调能效的新技术变得尤为重要。

相变材料作为一种新型的蓄热蓄冷材料,成为了解决这一问题的潜在方案。

纳米复合相变材料是近年来研究热点之一。

其由相变材料和纳米填料组成,具有优异的蓄热蓄冷特性,能够显著提高常规相变材料的性能。

本文研究的基于纳米复合相变材料的空调蓄冷技术,采用先进的制备技术,制备出具有良好蓄冷性能的纳米复合相变材料。

具体而言,我们选用微胶囊化法制备了纳米复合相变材料,以聚苯乙烯微球为载体,将相变材料喷涂在微球表面,再通过柠檬酸钠交联方法制得纳米复合相变材料。

随后,我们对所制备的纳米复合相变材料进行了一系列蓄冷实验。

实验结果表明,所制备的纳米复合相变材料具有良好的蓄冷性能,能够显著降低系统的峰值负荷和耗能量。

同时,我们还探讨了纳米复合相变材料蓄冷特性与温度、复合材料成分、纳米材料形态等因素之间的关系,为进一步优化材料性能提供了参考。

冰箱蓄冷相变材料的制备及提高冰箱性能的研究摘要:为了提高冰箱的能效和降低对环境的影响,本文采用相变材料技术,研究了一种新型冰箱蓄冷相变材料的制备和性能优化措施。

首先,采用微波法快速制备出纳米氧化锆,并进行表征,确定了其形貌和物理化学性质。

其次,通过水热法制备得到钨青铜相变材料,并进行表征。

最后,将钨青铜与纳米氧化锆进行复合改性,制备出具有优异蓄冷性能的相变材料。

利用制备的相变材料构建蓄冷器,结合冰箱制冷系统进行试验,结果表明相变材料能够有效提高冰箱的制冷效率和稳定性,同时降低制冷剂的使用量,为可持续发展提供了新的技术手段。

关键词:相变材料;蓄冷;纳米氧化锆;钨青铜;制冷效率1. 引言冰箱作为家用电器中的重要组成部分,广泛应用于人们的日常生活中。

然而,传统的冰箱制冷方式通常是通过压缩制冷循环或吸收制冷循环来实现的。

这种制冷方式所产生的排放物不仅对环境有影响,同时也浪费了能源。

随着科技的发展,相变材料技术的应用在制冷领域得到广泛研究。

相变材料是指在一定温度范围内发生相变的物质,其所蓄储的潜热可用于制冷或供热。

相对于传统的制冷方式,相变材料制冷具有很多优势,如高效、环保、维护成本低等。

近年来,国内外许多学者致力于研究相变材料在制冷领域的应用。

不同种类的相变材料具有不同的特点,同时也存在一些缺点。

例如,固体-固体相变材料的比容易受温度影响较大,固体-液体相变材料的相变温度较低,难以满足实际应用要求。

因此,本文选用了钨青铜相变材料与纳米氧化锆进行复合改性,制备出具有优异蓄冷性能的相变材料,并进行实验测试2. 相变材料的制备本文采用了钨青铜与纳米氧化锆进行复合改性,制备具有优异蓄冷性能的相变材料。

首先,将钨青铜粉末与纳米氧化锆粉末混合,经过球磨混合后制成混合材料。

随后,在高温下烧结制备出相变材料。

制备过程中,烧结温度和时间以及混合比例等参数进行了优化。

最终得到了具有优异性能的相变材料。

3. 蓄冷试验为了验证相变材料在冰箱制冷系统中的应用效果,本文构建了一个蓄冷器,并与传统的制冷方式进行比较。

第18卷第5期2000年10月 低温与特气L ow T emper ature and Specialty Gases V ol.18,No.5O ct.,2000工艺与设备蓄冷材料相变温度与相变潜热实验研究X方贵银(中国科学技术大学热科学与能源工程系,安徽合肥 230027)摘要:阐述了自行研制的蓄冷材料相变温度与相变潜热实验装置的特点,并在该实验装置上测试了蓄冷材料的相变温度和相变潜热,获得了较准确的结果。

该方法简单易行,可用于工程上测量相变蓄冷材料的热物性。

关键词:蓄冷空调;蓄冷材料;相变温度;相变潜热;实验测试中图分类号:T B64 文献标识码:A 文章编号:1007-7804(2000)05-0019-031 前 言相变蓄冷材料热物性及其工作性能的研究具有重要的意义。

材料的热物性及工作性能既是衡量其性能优劣的标尺,又是其应用系统设计及性能评估的依据。

测定相变温度、相变潜热及比热的方法可分为三类: 1.一般卡计法[1,2]; 2.差热分析法(Differential Thermal Analy sis ,简称DT A )[3]; 3.示差扫描量热计法[4](Differential Scanning Calorimetry,简称DSC),它利用示差扫描量热计,可以绘制相变材料整个相变过程中的能量-时间曲线。

由于实验条件限制,下面采用的实验方法与典型方法不完全相同,可用于工程上进行蓄冷材料的性能测试。

2 蓄冷材料相变温度的测试2.1 实验装置与实验方法图1为实验装置图。

实验装置主要由XWC-301自动平衡记录仪、铜—康铜热电偶、冰瓶、保温瓶、蓄冷材料(PCM )等构成。

图1 测试蓄冷材料相变温度的实验装置1.保温瓶;2.高密度聚乙烯塑料球;3.相变蓄冷材料(PCM );4.冰水混合物;5.铜—康铜热电偶;6.保温材料;7.导热油;8.冰瓶;9.自动平衡记录仪。

该实验采用冷却的方法测定蓄冷材料的相变凝固温度。

它是将热电偶插入相变蓄冷球内,并将相变蓄冷球放入冰水混合物内冷却,由平衡记录仪记录热电偶由于相变蓄冷材料温度变化而引起的热电势变化,然后由热电势转换成温度,得出蓄冷材料温度变化曲线。

2.2 实验结果与分析图2为某公司生产的蓄冷球内蓄冷材料的冷却X收稿日期:2000-08-28凝固曲线,从该图中可以看出,相变蓄冷材料有一定的过冷度,约为1.5℃;相变材料的凝固曲线有一个平台,即有一定的相变温度,约为6.3℃。

该蓄冷材料用于空调蓄冷时,相变温度适宜,但过冷度的存在延缓了蓄冷材料的凝固,对传热效率的提高极为不利。

图2 某公司蓄冷球内相变蓄冷材料冷却凝固曲线3 蓄冷材料相变潜热的测试蓄冷材料的固—液相变潜热可以用电加热平衡法和温差式热流量热计法等测定。

电加热平衡法只能测熔化潜热,而温差式热流量热计法既能测凝固潜热,也能测熔化潜热。

3.1 电热平衡法测试原理及实验装置图3 蓄冷材料相变潜热实验装置图3为蓄冷材料相变潜热实验装置。

它由功率输出装置、加热丝、搅拌器、温度计、相变蓄冷球、保温瓶等构成。

相变蓄冷球在冰箱里凝固后置于0℃的冰水混合物中,待试样温度稳定至0℃后,取出放入保温瓶的水中。

保温瓶中的水温经冷热水混合配制为T 0(T 0是根据空调回水温度12℃而受到限制,一般设定在10~12℃,T 0一般低于室温T ∞),容积为1000mL 。

相变蓄冷球在吸热相变过程中,保温瓶内的水放热降温。

为了省去测试装置和中间传热介质的热容以及它所带来的附加误差,并使测试过程的热损易于确定,实验时在保温瓶的水中放有电加热丝,并根据水温指示采用恒定功率间断加热,以保持水温不变。

加热系统所设定的恒定功率是在预实验中,通过慢慢调定电加热丝所需的功率,使加热功率基本上接近蓄冷材料的放冷速率而获得。

累计整个实验过程的加热时间,并记为$S 。

实验过程中样品温度从0℃升到T 0时的总焓值h 为:h =(P ・$S+q l ・$S t )/m 式中,P 为电加热丝消耗的电功率,W;$S 为电加热丝加热时间,s ;$S t 为实验从开始至结束总时间,s ;m 为实验样品质量,kg ;q l 为实验装置在单位时间内向环境散出的冷量,W ,即热损,它是因实验量热计处在低于室温T ∞下工作,环境向试样容器传入的热量,它使电加热功率减少。

热损q l 是根据对称原理而采用电加热平衡法测得的。

因为量热器在低于环境$T c =(T ∞-T 0)下单位时间获得的冷量近似等于量热器在高于环境相同温差$T h =$T c =(T h -T ∞)时向环境损失的热量,而其单位时间热损量,可以通过调节量热器内电加热功率,使之维持于T h 恒定温度条件下测得。

具体测定时,还要注意装在保温瓶容器内的水与上述实验的水量相同。

用电加热平衡法测试样熔解热至少要做三次实验,第一次测试的温度T 1低于熔点T m ,第二、三次T 2、T 3高于T m ,而T 3又高于T 2。

由第一次测得的焓升h 1和温升$T 1=T 1-T 0求得固相比热c P s 为: c P s =h 1$T 1・m由第三与第二次的焓差$h 32=(h 3-h 2)和二者最终温度差$T 32=(T 3-T 2)求得液相比热c P l 为: c P l =h 3-h 2T 3-T 2最后由第二或第三次测定的焓值中扣除固、液相显热后算得熔解热h fs :h fs =h 2-c P l (T l -T m )-c P s (T m -T s )式中,T s 为试样固相起始温度;T m 为试样熔点;T l 为试样熔化终了温度。

3.2 实验结果与分析例如,某公司球形相变材料实验:20低温与特气 第18卷第一次实验:实验测定相变蓄冷球的质量为0.510kg;保温瓶中经冷、热水混合配置的水温T10为5.5℃,容积为1000mL;实验调定的加热功率为2.8W;室内平均温度为19.4℃;试验共进行了25 min,其中加热总时间为8.5m in;实验所测热损q l=0.90W。

第二次实验:相变蓄冷球的质量为0.510kg;保温瓶中水温T20为12℃,容积为1000mL;实验调定的加热功率为8.05W;室内平均温度为19.4℃。

实验共进行了260min,其中加热总时间为110 min;实验所测热损q l=0.80W。

第三次实验:实验测定相变蓄冷球的质量为0.508kg;保温瓶中经冷、热水混合配置的水温T30为13.8℃,容积为1000ml;实验调定的加热功率为10.39W;室内平均温度为19.6℃;实验共进行了230min,其中总加热时间为95min;实验所测热损q l=0.60W。

实验之所以选定温度为13.8℃和12℃的水作为吸收蓄冷材料熔化放冷时的环境介质,是因为该蓄冷材料用于蓄冷空调时,空调回水温度最高可允许到14℃。

实验数据处理结果:第一次实验所测得的焓差: h1=(2.80×8.5×60+0.90×25×60)/10000.510=5.45kJ/kg第二次实验所测得的焓差: h2=(8.05×110×60+0.80×260×60)/10000.510=128.65kJ/kg第三次实验所测得的焓差: h3=(10.39×95×60+0.60×230×60)/10000.508=132.88kJ/kg蓄冷材料固相比热为: c P s=h1$T1・m=5.45(5-0)×0.510=2.14kJ/(kg・℃)蓄冷材料液相比热为c P l=h3-h2T30-T20=(132.88-128.65)(13.8-12)=2.35kJ/(kg・℃)蓄冷材料的相变潜热:第二次测量结果:h2fs=h2-c P s(T m-T s)-c P l(T20-T m) =128.65-2.14(6.3-0)-2.356(12-6.3) =101.77kJ/kg第三次测量结果:h3fs=h3-c P s(T m-T s)-c P l(T30-T m)=132.88-2.14(6.3-0)-2.356×(13.8-6.3) =101.77kJ/kg两次测得的相变潜热都为101.77kJ/kg,这说明实验条件控制得很好,使实验结果重复性很好。

严格地说在上述测量中,还应当再做一次塑料球空壳的热容测试,并予以扣除。

但因塑料壳很薄,质量仅几克,与试样五百多克相比仅约1%,所以忽略了,上述的测试值已满足工程精度需求。

值得指出的是:作为蓄冷空调用蓄冷材料的有用蓄冷潜热必须限定在可与空调回水(12℃以下范围)进行热交换的范围,否则会发生错误。

例如,某公司将该同样蓄冷材料交给另外单位测量时,测得其相变热为200kJ/kg,几乎多出我们测定值的一倍。

经过我们用不同方法和改变熔化温限测定,发现了问题所在。

例如,用混合平衡法,初始用40℃的热水使蓄冷材料熔化,或电热平衡法的温限提高到33℃,其测试结果与某外单位测定值相近。

经用温差式热流卡计测试,发现该相变材料在18~22℃和26~32℃区还有相变潜热存在,当用高温水使之熔化后,这部分潜热值放出来了,但是高于12℃的显热值,在这种蓄冷空调中是不能被利用的,这一现象十分值得注意。

另外,顺便指出的是:复合盐PCM材料的老化现象,其中有一重要原因是表现在其低温熔解热向高温熔解热转化上。

4 结 论本文采用一种简易方法测试了蓄冷材料的相变温度和相变潜热,获得了较准确的结果,并分析了其优缺点,该方法简单易行,可用于工程上测量相变蓄冷材料的热物性。

特别指出了空调用蓄冷材料固-液相变潜热的测试,一定要在满足空调用的温度范围内进行测定,否则要发生错误。

参考文献:[1]陈则韶,葛新石,顾毓沁.量热技术及热物性测量[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1991.[2]CHEN Z S,Et a l.A resear ch o n measur ement ofmelting po int and hea t of fusio n of medium of accumulatio n o f co ld[A].Pr oceedings of the3rd A sian T her mophysical Pr oper ties Co nference[C].Beijing.P R China:Hig h Education P ublishing House,1992.516-520.[3]李余增.热分析[M].北京:清华大学出版社,1987.[4]CA NT OR,S.A pplications o f D SC(D ifferential ScanningCalo r imetr y)to the st udy of ther mal energ y stor age[J].T her mochimica Acta,1978,26.作者简介:方贵银(1963-),男,博士,副教授,主要研究方向是蓄冷空调技术和汽车空调技术,先后参加了多项科研课题的研究,公开发表了多篇科研学术论文。