高等有机化学芳香性

- 格式:ppt

- 大小:435.50 KB

- 文档页数:11

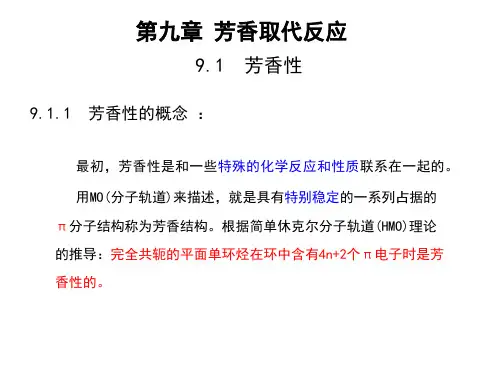

高等有机化学复习思考题一、名词解释1、芳香性:环状闭合共轭体系,π电子高度离域,具有离域能,体系能量低,较稳定.在化学性质上表现为易进行亲电取代反应,不易进行加成反应和氧化反应,这种物理,化学性质称为芳香性.2、反芳香性:含有4n个π电子的环状共轭体系。

由于π电子的离域而不稳定。

这种由于共轭而引起的能量大大提高、热力学稳定性大大降低的性质叫反芳香性。

3、同芳香性:是指含有一个或多个sp3杂化碳原子位于非定域平面外边的体系。

这种相隔一个饱和碳原子的非邻接的sp2杂化碳原子上的π轨道之间也可以发生有效的重叠,形成同共轭作用。

如果所构成的同共轭体系具有4n+2个π电子,并呈现环状平面结构,那么它应具有芳香性。

这种芳香性称同芳香性。

4、不对称合成:按照IUPAC金皮书的定义,不对称合成(Asymmetric synthesis),也称手性合成、立体选择性合成、对映选择性合成,是研究向反应物引入一个或多个具手性元素的化学反应的有机合成分支。

按照Morrison和Mosher的定义,不对称合成是“一个有机反应,其中底物分子整体中的非手性单元由反应剂以不等量地生成立体异构产物的途径转化为手性单元”。

5、过渡态理论:过渡态理论即活化络合物理论,(transition-state theory)。

过渡态:以量子力学对反应过程中的能量变化的研究为依据,认为从反应物到生成物之间形成了势能较高的活化络合物,活化络合物所处的状态叫过渡态。

过渡态理论是1935年由A.G.埃文斯和M.波拉尼提出的,研究有机反应中由反应物到产物的过程中过渡态的理论。

二、简答题1有机化学中的电子效应是理论有机化学研究的主要问题之一。

简述有机化学中的诱导效应和共轭效应。

答:诱导效应是指在有机分子中引入一原子或基团后,使分子中成键电子云密度分布发生变化,从而使化学键发生极化的现象,称为诱导效应(InductiveEffects)。

在有机化合物分子中,由于电负性不同的取代基(原子或原子团)的影响,使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移,使分子发生极化的效应,叫诱导效应。

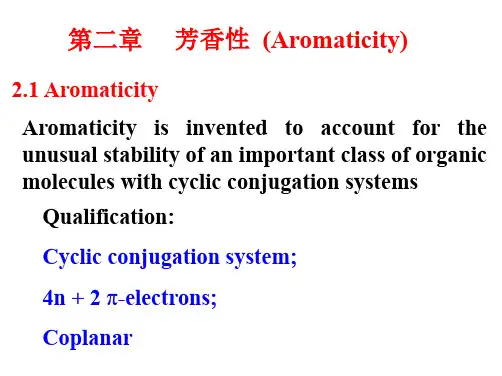

芳香性概述内容提要1. 芳香性1.1芳香性的定义与基本判据1.2芳香化合物的基本化学性质1.3芳香化合物的基本结构特征1.4芳香化合物的核磁共振性质和芳香性的检验手段1.4.1核磁共振原理1.4.2 电磁屏蔽效应1.4.3 全反式[18]轮烯的核磁共振1.4.4 芳香化合物的核磁共振性质1.4.5 芳香性的检验手段1.5芳香性的定性判据——休克尔规则1.5.1休克尔规则的表述1.5.2. 休克尔规则的应用举例1.5.3适用休克尔规则的常见非苯芳香化合物1.6周边修正1.6.1萘和薁1.6.2芘1.6.3双键修正在周边修正中的应用1.7芳香性定性判据的局限性2. 反芳香性2.1反芳香性的定义与基本判据2.2典型的反芳香化合物2.2.1 环丁二烯2.2.2 环戊二烯正离子3. 非芳香性4. 同芳香性4.1环辛四烯正离子4.2其它典型的同芳香性分子4.2.1环戊烯-4-正离子4.2.2降冰片烯-7-正离子4.2.3亚甲叉[10]轮烯5. Y芳香性6. 休克尔分子轨道理论6.1变分法概述6.2尝试波函数的构建方法6.3尝试波函数Ψ = c A A + c B B的构建举例6.4同核双原子分子的变分法构建结果6.5异核双原子分子的变分法构建结果6.6 αA和αB的差值对成键和反键轨道能E+和E-的影响6.7休克尔分子轨道法7. 富烯7.1线性π体系分子轨道能量的计算公式7.2使用休克尔分子轨道法简便求解分子轨道能和轨道系数的举例:1,3-丁二烯7.3富烯与1,3,5-己三烯7.3.1 富烯7.3.2 1,3,5-己三烯7.3.3 富烯与1,3,5-己三烯的比较7.3.4 休克尔分子轨道法的局限性8. 环丁二烯与姜泰勒畸变8.1单一环状π体系分子轨道能量的计算公式8.2多边形法则8.3休克尔分子轨道法对环丁二烯的处理8.4环丁二烯的真实情况与姜-泰勒畸变8.4.1 环丁二烯的真实情况8.4.2 姜-泰勒畸变正文1.芳香性(Aromaticity)1.1芳香性的定义与基本判据芳香化合物一词,最早源于苯的合成,天然产物安息香胶中,含有苯甲酸(俗称安息香酸),苯甲酸与碱共热可脱去羧基得到苯,其带有芬芳气味[1]最初,芳香化合物的范围仅限于苯与其同系物,后来随着人们对芳香性的认识不断加深,芳香性的概念也不断被扩展和重新定义公元1931年,德国物理学家和物理化学家艾瑞克·休克尔(Erich Hückel)提出,离域π电子数符合4n + 2规则的平面共轭多烯,具有芳香性,其中n是非负整数[2]。