浅析吴方言区“嗲”词汇的形成与吴越文化的关系

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:4

浅谈吴文化与吴方言的相互影响与作用一、吴文化对吴方言的影响“吴”主要指的是江南地区。

它是中华文化中一支优秀的区域文化。

而吴文化也深刻地影响了吴地方言。

这主要体现在吴语的语音上。

“吴语的代表是苏州方言”。

吴语的语音特征首先表现在声母上。

吴语比较完整地保留了古浊塞音、浊塞擦音和浊擦音声母。

比如“夺”和“冻”在汉语绝大多数方言里声母是相同的,而在苏州话里,两者仍然有较明显的区别:一个送气,一个不送气。

其次体现在韵母上,吴语的单元音韵母发达而复元音缺少。

元音发音部位靠前是苏州话的标志。

正因为单元音发音部位靠前、复元音少,比起其它地方和周边其它吴语区的发音来,说话是嘴型变动小,所以苏州话听起来才这么软糯。

有句俗语说“宁听苏州人吵架,不听宁波人说话”就是指这个。

另外,在声调上,吴方言大致保留了平上去入四声,并依声母的清浊各分阴阳,声调种类一般有7个,且吴方言中存在着复杂的连读变调现象。

这些都使得吴语读起来格外地婉转清扬,温柔诺软,正是吴文化在语言上的反映。

在江南民歌中,我们更能看到这种影响。

江南民歌主要是指“以吴地为载体,富有江南韵律的歌曲,是中国吴地地区民歌民谣的总称。

”江南民歌在润腔上讲求纤细精巧,之前的上下滑音或颤音的幅度较小,且快而细,多不超过三度。

江南狞恶赵晓的音调结构,级进回环的旋法、纤巧繁细的润腔装饰,这一音乐特色,构成了江南民歌典型的地方特色。

在演唱中,我们更能感受到吴方言与北方方言的巨大差别。

北方语言较硬朗,而吴方言则婉转柔和,清丽难描。

《颜氏家训·音辞》中提到“南方水土柔和,其音清举而切谐,失在浮浅。

”民歌中众多的方言词增添了吴地歌曲特有的地方风味和特殊的语言美,表现了吴语特有的柔和、细腻、圆润的音韵。

“侬”字是极富典型的吴地方言。

江南民歌中就唱出现“侬”(即“我”,多为女子代称)的歌句,吴语也因此被称为“吴侬软语”。

在演唱速度上,吴歌的速度大多是中速或慢速,旋律跌宕起伏,婉转悠扬。

浅谈吴方言特点及成因作者:杨炎锴来源:《神州·下旬刊》2019年第02期摘要:吴方言即“吴侬软语”,是我国第二大汉语方言。

历史上北方汉语冲击南方吴语主要有三次大浪潮:第一次是两汉及三国时代,北方民族对江南的开发和经营吸引了大批北方移民;第二次是东晋及南北朝时代,北方人因战乱逃难,大量移入苏南和浙北、浙东;第三次是南宋迁都临安,开创繁华盛世长达一百余年。

其间北方移民大批南下,南北文化大融合,南北语言大渗透,逐渐形成现代吴语。

关键词:吴语;吴侬软语;吴方言;形成吴方言的特点吴语之处,诗画江南,辛弃疾云“醉里吴音相媚好”。

吴语即吴方言、“吴侬软语”,完整保留了中国古汉语全浊音,语言特性比较接近上古雅音。

吴方言好听难学,其主要特点有:①少翘舌音而多单元音。

发音部位靠前,嘴型变动较小,听起来特别轻柔、绵软;②语调平和,语速适中,不“硬”不“侉”;③善用前后缀和叠字,如“阿囡”、“佬小”、“纸头”、“我俚”、“热拉拉”、“笃笃定定”……最让我惊艳的是吴语词汇中竟然保留了很多的古汉语元素,极具文言特色,这是不同于国内其它地区方言的一大亮点。

以无锡方言为例:“一日”(一天),“明朝”(明天),“辰光”(时间),“弗及”(不如),“弗碍”(不要紧),“面孔”(脸),“揩面”(洗脸),“里厢”(里边),“学堂”(学校),“物什”(东西),“铜钿”(钱),“几乎”(多少),“适意”(称心)……“文言痕迹”隐约可见,透出丝丝斯文之气。

吴方言如此独具特色,那它究竟是如何形成、发展起来的呢?吴方言的形成与发展一、“上古吴语”的形成相传黄帝时中原有“万国”,“五方之民,言语不通”,各地方言达数十种之多。

上古时期的江南地区属于“百越”之“扬越”,当地居民使用的语言应为原始“土著”语言。

真正意义上的“吴语”诞生,很大程度上与泰伯奔吴相关。

三千年前,泰伯让贤南奔至无锡梅村,这是见于史籍的第一批移民吴地的北方汉人。

他们带来了先进的中原国家模式、农耕文化、房屋建筑、礼乐制度等,也带来了渭水流域的上古华夏语,并逐步植入当地的“土著”语言,于是“上古吴语”初步形成。

吴文化和吴越文化的关系(一)吴文化和吴越文化的关系前言吴文化和吴越文化都是中国古代文化中的重要代表,它们分别代表了两个历史时期和地域的文化特点。

虽然吴文化和吴越文化有些许联系,但在不同的时期和地域下,它们呈现出不同的特征。

吴文化定义和特点1.定义:吴文化指的是春秋时期至战国时期间,存在于长江三角洲地区的吴国的文化。

2.特点:–地理环境:吴国处于水网纵横的江南平原,地势平坦,四季温暖湿润,有利于农业和渔业的发展。

–经济特点:吴国经济以农业、渔业和盐铁业为主,商业也相对发达,文化繁荣。

–社会风貌:吴国社会地位差异较小,社会关系和谐,崇尚礼教,注重文学艺术的发展。

1.政治:吴国的政治体制和管理经验为后来的吴越国和南宋做出了重要贡献。

2.经济:吴国的农渔业和商业对长江下游地区的经济发展有着深远影响。

3.文化:吴文化在文学、艺术等方面取得了显著成就,为后来的文化繁荣奠定了基础。

吴地方戏曲、吴绣、吴剧等都是吴文化的代表。

吴越文化定义和特点1.定义:吴越文化指的是唐朝末年至五代十国时期间,存在于江南地区的吴越国的文化。

2.特点:–历史背景:吴越文化形成于南唐、吴越国和南宋初期等历史时期,得到了这些政权的推崇和发展。

–文化融合:由于地理位置接近,吴越文化汇集了吴文化、越文化、宋文化等多种文化元素,形成了独特的综合文化。

–客家文化:吴越文化中还涌现出了以客家文化为代表的民间文化,体现了民族和地域的多元性。

1.文化:吴越文化在文学、艺术、建筑等方面形成了独特的风格,对后世有着深远的影响。

2.社会习俗:吴越文化中的一些传统习俗如客家婚礼、乡村庙会等至今仍然延续,并成为了地方文化的重要组成部分。

3.地方发展:吴越文化的传承和发展对江南地区的经济、旅游和文化产业发展具有积极的推动作用。

结论吴文化和吴越文化虽然有联系,但各自代表了不同历史时期和地域的文化特征。

吴文化是古代吴国文化的代表,对后世产生了重要影响;而吴越文化则是吴越国文化的代表,形成了独特的综合文化。

65语言研究浅谈吴方言特点及成因杨炎锴无锡市辅仁高级中学摘要:吴方言即“吴侬软语”,是我国第二大汉语方言。

历史上北方汉语冲击南方吴语主要有三次大浪潮:第一次是两汉及三国时代,北方民族对江南的开发和经营吸引了大批北方移民;第二次是东晋及南北朝时代,北方人因战乱逃难,大量移入苏南和浙北、浙东;第三次是南宋迁都临安,开创繁华盛世长达一百余年。

其间北方移民大批南下,南北文化大融合,南北语言大渗透,逐渐形成现代吴语。

关键词:吴语;吴侬软语;吴方言;形成吴方言的特点吴语之处,诗画江南,辛弃疾云“醉里吴音相媚好”。

吴语即吴方言、“吴侬软语”,完整保留了中国古汉语全浊音,语言特性比较接近上古雅音。

吴方言好听难学,其主要特点有:①少翘舌音而多单元音。

发音部位靠前,嘴型变动较小,听起来特别轻柔、绵软;②语调平和,语速适中,不“硬”不“侉”;③善用前后缀和叠字,如“阿囡”、“佬小”、“纸头”、“我俚”、“热拉拉”、“笃笃定定”……最让我惊艳的是吴语词汇中竟然保留了很多的古汉语元素,极具文言特色,这是不同于国内其它地区方言的一大亮点。

以无锡方言为例:“一日”(一天),“明朝”(明天),“辰光”(时间),“弗及”(不如),“弗碍”(不要紧),“面孔”(脸),“揩面”(洗脸),“里厢”(里边),“学堂”(学校),“物什”(东西),“铜钿”(钱),“几乎”(多少),“适意”(称心)……“文言痕迹”隐约可见,透出丝丝斯文之气。

吴方言如此独具特色,那它究竟是如何形成、发展起来的呢?吴方言的形成与发展一、“上古吴语”的形成相传黄 帝时中原有“万国”,“五方之民,言语不通”,各地方言达数十种之多。

上古时期的江南地区属于“百越”之“扬越”,当地居民使用的语言应为原始“土著”语言。

真正意义上的“吴语”诞生,很大程度上与泰伯奔吴相关。

三千年前,泰伯让贤南奔至无锡梅村,这是见于史籍的第一批移民吴地的北方汉人。

他们带来了先进的中原国家模式、农耕文化、房屋建筑、礼乐制度等,也带来了渭水流域的上古华夏语,并逐步植入当地的“土著”语言,于是“上古吴语”初步形成。

吴语中的詈词詈语与吴文化

吴语中的詈词詈语与吴文化

詈词詈语是吴语中的一种特殊语汇,也是吴文化的特殊载体.吴语中的詈词詈语从其攻击、否定的着眼点采看主要可以分为七个大类.吴地的詈词詈语具有鲜明的地域特点:首先是不少詈词詈语具有明显的水乡特点,其次是不少詈词詈语存在着各种构词变体.往往同一个詈词具有多种形式.吴地的詈词詈语主要采用二、三音节的语音形式,在内部结构特征方面,主要以复合式合成形式为主,尤以偏正结构居多.吴语中的詈词詈语从其功能作用来看.主要可分为骂鲁功能、戏谑功能和零功能等三大类.吴地詈词詈语与吴地骂人话并不是一回事.

作者:高军作者单位:苏州大学文学院,江苏,苏州,215123 刊名:苏州教育学院学报英文刊名:JOURNAL OF SUZHOU COLLEGE OF EDUCATION 年,卷(期):2008 25(3) 分类号:H173 关键词:吴语詈词詈语吴文化。

吴越文化·吴越文化的起源、形成及特征·吴越民族文化的形成及特征吴越文化·吴越文化的起源、形成及特征·吴越民族文化的形成及特征(1) 吴越民族文化的形成吴越民族文化是在越文化与吴文化碰撞基础上融合而成的。

越文化发韧于马桥文化。

良渚文化时,文明程度已很高,已隐显出国家的雏型。

按其正常发展趋势,完全可以出现和黄河流域夏商周同水平的国家。

但事实相反,出现了一股文化逆转趋势,玉器绝迹,石斧减少,陶器质量下降,石箭头和网坠数量增多,说明渔猎经济的比重有所增加。

这股逆转趋势持续时间很长,以致在整个“三代”,被北方人视为落后的蛮夷之地。

江南文化为何会逆转?到目前为止,仍无正确答案。

多数人认为可能有两个因素,一是自然环境的剧变,二是良渚部族“逐鹿中原”。

当黄河流域进入尧舜禅让的军事民主制阶段,部族间的兼并战争频繁。

江南的良渚部族不甘示后,举族北上,参与中原的部族角逐。

他们后来被同化到了华夏族。

代表良渚文化的玉器也因此成了中原文明的一大特色。

夏亡后,一部分越人重返桑梓,南奔太湖流域,从而形成了马桥类型文化和高祭台类型文化。

由于他们一度加入夏朝,故以后的古越族奉夏禹为始祖。

马桥类型文化以上海县马桥遗址第四层为典型,其年代约在商代。

其分布范围,和良渚文化基本相同。

在地层关系上,马桥类型文化普遍叠压在良渚文化之上。

炊器都以鼎为主,生产工具的种类与形制也大致相同。

高祭台类型文化以淳安进贤高祭台遗址为典型。

在地层上,也多叠压在良渚文化之上。

高祭台类型源于河姆渡文化和金衢山区山崖尾类型文化,良渚文化也有些影响。

马桥类型文化也好,高祭台类型文化也好,虽不太发达,但有些突变现象,出现了几何印纹陶与青铜器这两大新的文化因素。

几何印纹陶起源于南方。

太湖流域的几何印纹陶是从浙南、闽北或赣北传来的。

青铜器是黄河流域二里头文化的代表。

吴越地区的青铜器可能是从巢湖和山东传来的。

青铜器的传入,加速了古越族文化的发展。

嗲是什么意思嗲,是一个汉语词汇,汉语拼音:diǎ,部首是口,总笔画为13笔。

形容撒娇的声音或态度。

组的词有嗲声嗲气、嗲姐姐、沙嗲。

嗲拼音:diǎ部首:口部外笔画:10总笔画:13五笔86:KWQQ五笔98:KWRQ仓颉:RCKN四角号码:68027UniCode:CJK统一汉字U+55F2[1]笔顺读写:竖、横折、横、撇、点、撇、捺、撇、横撇、点、撇、横撇、点●嗲diǎ ㄉㄧㄚˇ◎ 形容撒娇的声音或态度:~声~气。

~得很。

[1-2]◎ 好;优异:味道蛮~!方言:◎ 客家话:[客语拼音字汇] dia3◎ 粤语:de1 de2 de4◎吴语:(吴语拼音)tia3◎ 潮州话:dia6[3]◎ 四川话、湖南话:diā◎赣语dria4,发嗲;嗲宝子;嗲里嗲气食物沙嗲..Satay沙嗲烤肉沙嗲(Satay)是马来的一道名菜。

做法像制作烤鸡一样,将肉串放在炭火上烤,并蘸着花生、椰汁和辣汁拌成的调味料食用。

方言嗲〈上海无锡方言〉形容撒娇的声音或态度:~声~气。

~得很。

自以为优越而表现出得意或傲慢的样子:侬嗲啥优异:滋味真嗲说话很嗲典型的常州片方言,什么的意思,做~,就~,~个,~事体(什么事情)嗲,单字,山西晋南方言,父亲的意思,例子:嗲cai屋里嘛?(爸,在家吗)?嗲文化嗲文化源自苏杭。

大约早在宋代从开封迁都到杭州时,嗲文化就已经发端,这可能是千百年来所形成的江南女儿柔美温婉的佳人风范,正如越剧所表现的那样,因为当时杭州的女性文化是来自开封或是更远的地方。

上海女人的“嗲”与北方女人的“撒娇”有点相似。

女人发嗲,也许是因为知道自己的性别优势。

一般来说粗壮坚强,豪情侠骨,从来与吴越美女无缘上海“嗲妹妹”。

这种嗲文化熏陶下的美女,大都表现得含蓄委婉、缠绵悱恻。

不过有时候“嗲”也是外露的,尤其是在有外人在场的时候,上海女人尤其“嗲”,也不知道是为了让外人知道她多么爱自己的男人,还是为了让别人知道她自己多么风情万种。

“嗲”有先天的也有后天,中国的嗲同欧洲比如法国女人相比,有点小家子气。

吴语区姓氏引言中国是一个多民族的国家,各个地区都有自己独特的文化和风俗习惯。

其中,吴语区作为中国的重要地域之一,拥有丰富的历史和人文资源。

人们的姓氏是一种重要的文化符号,它承载着家族的传承和身份认同。

本文将介绍吴语区常见的姓氏,包括其起源、特点以及相关的文化背景。

吴语区简介吴语区位于中国东南沿海地区,包括江苏、浙江、上海以及安徽南部等地。

吴语是中国七大方言之一,也是汉语方言中最具代表性的方言之一。

吴语区地理环境优越,经济发达,文化底蕴深厚。

在长期的历史发展中,吴语区形成了独特的姓氏文化。

姓氏起源姓氏是人们的家族身份的象征,也是家族传承的重要标志。

吴语区的姓氏起源多种多样,其中包括以下几种常见的情况:1.地理起源:一些姓氏来源于地理名称,反映了人们对家族所在地的认同。

比如姓陆的人,可能是源于对陆地的归属感。

2.职业起源:一些姓氏来源于人们的职业或行业。

比如姓钱的人可能与货币相关的职业有关。

3.族群起源:一些姓氏来源于特定的族群或家族。

比如姓吴的人可能与吴越文化有关。

4.人物起源:一些姓氏来源于历史上的名人或祖先。

比如姓孙的人可能与孙中山有关。

常见姓氏吴语区常见的姓氏包括:1.吴(wū):吴姓是吴语区最常见的姓氏之一,据说与吴越文化有关。

吴姓的人在吴语区各地都有分布。

2.陈(chén):陈姓在吴语区也非常常见,是中国姓氏排行榜前十的姓氏之一。

陈姓的人在吴语区各地都有分布。

3.周(zhōu):周姓在中国是非常常见的姓氏之一,也在吴语区有相当数量的分布。

4.孙(sūn):孙姓在吴语区也非常常见,是中国姓氏排行榜前十的姓氏之一。

孙姓的人在吴语区各地都有分布。

5.朱(zhū):朱姓在吴语区也有一定的分布,是中国姓氏排行榜前十的姓氏之一。

6.钱(qián):钱姓在吴语区也非常常见,是中国姓氏排行榜前十的姓氏之一。

钱姓的人在吴语区各地都有分布。

7.李(lǐ):李姓在中国是非常常见的姓氏之一,也在吴语区有相当数量的分布。

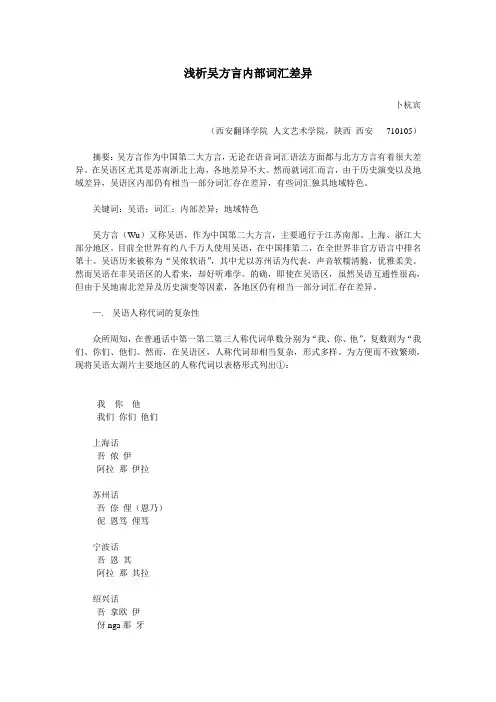

浅析吴方言内部词汇差异卜杭宾(西安翻译学院人文艺术学院,陕西西安710105)摘要:吴方言作为中国第二大方言,无论在语音词汇语法方面都与北方方言有着很大差异。

在吴语区尤其是苏南浙北上海,各地差异不大。

然而就词汇而言,由于历史演变以及地域差异,吴语区内部仍有相当一部分词汇存在差异,有些词汇独具地域特色。

关键词:吴语;词汇;内部差异;地域特色吴方言(Wu)又称吴语,作为中国第二大方言,主要通行于江苏南部、上海、浙江大部分地区。

目前全世界有约八千万人使用吴语,在中国排第二,在全世界非官方语言中排名第十。

吴语历来被称为“吴侬软语”,其中尤以苏州话为代表,声音软糯清脆,优雅柔美。

然而吴语在非吴语区的人看来,却好听难学。

的确,即使在吴语区,虽然吴语互通性很高,但由于吴地南北差异及历史演变等因素,各地区仍有相当一部分词汇存在差异。

—. 吴语人称代词的复杂性众所周知,在普通话中第一第二第三人称代词单数分别为“我、你、他”,复数则为“我们、你们、他们。

然而,在吴语区,人称代词却相当复杂,形式多样。

为方便而不致繁琐,现将吴语太湖片主要地区的人称代词以表格形式列出①:我你他我们你们他们上海话吾侬伊阿拉那伊拉苏州话吾倷俚(恩乃)伲恩笃俚笃宁波话吾恩其阿拉那其拉绍兴话吾拿欧伊伢nga那牙嘉兴话吾倷伊伢nga那拉从上表可以看出,吴语第一人称代词基本相同,音近似ngou, 与陕西方言的“我”nge 的发音很相近,不知是否与当年泰伯从关中奔吴有关。

事实上,在上海话中“吾”与复数人称代词“阿拉”早就有混用现象,最有名的当属那句“阿拉上海宁(人)”。

至于第二人称“你”情况就复杂得多,很多人都知道在吴地“侬”作为第二人称代词很普遍。

然而熟悉中国古典文学的人都知道在古代“侬”是作为第一人称的,如鲍照《吴歌》第二首:“观见流水还,识是侬泪流。

”《晋书·武十三王传》:“道子颔曰:侬知侬知。

”《玉篇·人部》:“侬,吴人称我是也”。

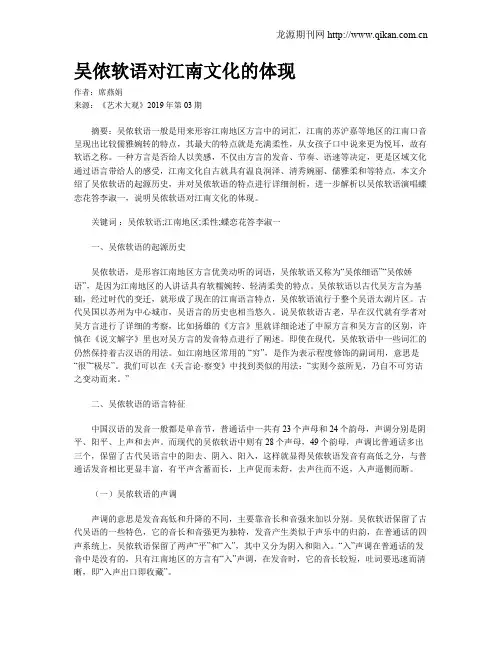

吴侬软语对江南文化的体现作者:席燕娟来源:《艺术大观》2019年第03期摘要:吴侬软语一般是用来形容江南地区方言中的词汇,江南的苏沪嘉等地区的江南口音呈现出比较儒雅婉转的特点,其最大的特点就是充满柔性,从女孩子口中说来更为悦耳,故有软语之称。

一种方言是否给人以美感,不仅由方言的发音、节奏、语速等决定,更是区域文化通过语言带给人的感受,江南文化自古就具有温良润泽、清秀婉丽、儒雅柔和等特点,本文介绍了吴侬软语的起源历史,并对吴侬软语的特点进行详细剖析,进一步解析以吴侬软语演唱蝶恋花答李淑一,说明吴侬软语对江南文化的体现。

关键词:吴侬软语;江南地区;柔性;蝶恋花答李淑一一、吴侬软语的起源历史吴侬软语,是形容江南地区方言优美动听的词语,吴侬软语又称为“吴侬细语”“吴侬娇语”,是因为江南地区的人讲话具有软糯婉转、轻清柔美的特点。

吴侬软语以古代吴方言为基础,经过时代的变迁,就形成了现在的江南语言特点,吴侬软语流行于整个吴语太湖片区。

古代吴国以苏州为中心城市,吴语言的历史也相当悠久。

说吴侬软语古老,早在汉代就有学者对吴方言进行了详细的考察,比如扬雄的《方言》里就详细论述了中原方言和吴方言的区别,许慎在《说文解字》里也对吴方言的发音特点进行了阐述。

即使在现代,吴侬软语中一些词汇的仍然保持着古汉语的用法。

如江南地区常用的“穷”,是作为表示程度修饰的副词用,意思是“很”“极尽”。

我们可以在《天言论·察变》中找到类似的用法:“实则今兹所见,乃自不可穷诘之变动而来。

”二、吴侬软语的语言特征中国汉语的发音一般都是单音节,普通话中一共有23个声母和24个韵母,声调分别是阴平、阳平、上声和去声。

而现代的吴侬软语中则有28个声母,49个韵母,声调比普通话多出三个,保留了古代吴语言中的阳去、阴入、阳入,这样就显得吴侬软语发音有高低之分,与普通话发音相比更显丰富,有平声含蓄而长,上声促而未舒,去声往而不返,入声逼侧而断。

从苏州话的变异看方言保护闫淑琴;吕虹【摘要】用问卷形式对部分苏州市民使用苏州话的情况展开调查.分析发现,苏州话在语音、词汇、语法上出现了一些变异情况.从保护文化多样性,研究古汉语,留存传统习俗,外语学习以及树立城市形象等方面论述了方言保护的重要性.【期刊名称】《常熟理工学院学报》【年(卷),期】2007(021)005【总页数】5页(P99-103)【关键词】苏州话;变异;方言保护【作者】闫淑琴;吕虹【作者单位】常熟理工学院,人文社会科学系,江苏,常熟,215500;苏州市振吴中学,江苏,苏州,215006【正文语种】中文【中图分类】H173苏州话是吴语代表性的方言,以“甜、糯、嗲、软”著称。

在她身上沉淀着吴文化的千年风韵。

随着社会经济的发展,这一优雅而古老的方言正面临着潜在的生存危机。

为掌握苏州话变异的第一手资料,笔者对部分苏州市民进行了“苏州话使用情况”的调查。

调查结果显示,现在苏州人并不都会说苏州话。

虽明确自己不会说苏州话的只有11.54%,但加上不太会说的人,比例达30%。

而在7岁以下、8-14岁这两组中,不会与不太会说苏州话的二者比例之和竟占到56%、45.46%(见表1)。

与上世纪五十年代苏州话在该地区一统天下的局面相比,现在有超过半数的人平时主要使用普通话,只有29.23%的人是以苏州话为主要交际用语的,这主要表现在中老年人身上。

由于社会交往的需要,近九成的中青年在学习、工作中使用普通话。

还有部分人同时使用普通话与苏州话。

年龄愈小,使用苏州话的情况就愈显得不乐观(见表2)。

对苏州评弹的接受度亦与苏州话使用的情况基本相似,并且大部分人表示听不懂或不太懂评弹所唱的内容(见表3)。

对于需不需要保护苏州话,部分受访者持无所谓的态度(见表4)。

此次调查涉及来苏州工作、学习的外来人员。

其中,从事体力劳动的人和外地学生对学习苏州话的热情不高,只有部分白领和外商对学习苏州话、苏州评弹、昆曲表示出浓厚的兴趣,与上个世纪五十年代“强苏州白”形成鲜明反差。

浅析徽州方言词汇形成的区域民族文化影响班级:中文081 学号:070811103 姓名:吴亚楠方言是地域文化的活化石,是地域文化结构的重要因素,同时,它也是地域文化的表现形式,是在特定地域环境中形成的文化,它记录和承载着这方土地上的历史和原住民的情感。

不同的历史和文化等社会因素会产生与其相适应的、具有个性的语言,语言的语音、词汇、语法及语用等各方面都与民俗习惯、文化观念和审美倾向有着密切的联系。

徽州方言,即徽语,也称徽州话,是古代吴越语系的一个分支,是《中国语言地图集》中新划分出的一种汉语方言。

它是分布于新安江流域的旧徽州府全境、旧严州府大部、江西北部的旧饶州府部分地区的语言,使用人口约436万。

徽州方言作为区域方言,颇具特色,是一种与一般普通话差别很大的土语群,包括歙县话、绩溪话、休宁话、黟县话、祁门话、婺源话六类小区方言。

徽州话保留了很多的古音因素,和北方官话差别大。

和吴语一样,徽州话的强迫式的在句子中连读变调的发音特征是另一个与官话的显著差别。

明嘉靖《徽州府志》载:“六邑之语不能相通,非若吴人,其方言大抵相类也。

”徽州话在语音上的差异很大,互通有难度。

对此史料早有记录,嘉靖四十五年《徽州府志》称“六邑之语不能相通”,已故语言学家罗常培在《徽州方言的几个问题》(民国23年<世界日报>“国语周刊”152期)一文中说:“在我研究过的几种方言里,徽州话算是够复杂的了。

”他还说:“在我没到达徽州之前,我总觉得各乡各县之间的差别只是声调的高低罢了,但是实际的现象,非但县与县之间是截然两个方音,就是一个县里各乡的音有时候也非分成两个系统不可。

”这些史料都印证了徽州方言的复杂性。

但徽州方言在语音上有差异,在词汇、语法方面的差异则不突出,表现出安徽方言内部基础的一致性。

语言是文化的载体,各地词语运用的相同,不仅反映徽州方言词汇的特色,也反映徽州独特的地域民俗文化特征。

一、徽州语言词汇与悠久而独特的历史人文环境方言的形成基本上与社会文化、人民的迁徙、山川的阻隔及各民族的融合息息相关。

吴越文化简介吴越文化是中国古代一个重要的地方文化,源自吴越两国,在长期的演变发展中逐渐形成独特的文化特质。

历史沿革吴越文化的起源可以追溯到春秋战国时期。

吴越两国分别处于今江苏、浙江地区,两国交界处的文化交融逐渐形成了吴越文化的雏形。

随着吴越两国的发展壮大,吴越文化逐渐扩展并影响周边地区。

文化特色1. 语言文字吴越地区的方言与普通话有着显著的差异,其中包含了许多独特的词汇和发音方式。

古代吴越地区也有自己的文字体系,略有当时的巴金文。

2. 建筑艺术吴越地区的建筑风格独具特色,多以江南园林为代表,注重自然与建筑的融合,体现出“林园水库”的布局风格。

3. 饮食文化吴越地区以水乡为主,鱼米之乡,因而饮食文化以水产为主,尤其擅长烹饪鲜美的江鲜菜肴,如东坡肉、西湖醋鱼等。

4. 服饰传统吴越文化地区的传统服饰注重细致、优雅,服装多以丝绸、棉麻等为主要面料,色彩丰富,刺绣工艺独具匠心。

5. 文学艺术吴越文化独有的文学作品常常表现出浓郁的地方特色,歌颂家乡风土人情,曲调悠扬动人。

6. 宗教信仰吴越文化地区多样的宗教信仰包括佛教、道教等,形成独具特色的宗教文化。

影响与传承吴越文化在中国文化史上占据重要位置,对周边文化产生了深远影响,例如对南方园林建筑、南方饮食文化、南方文学等方面的发展产生了积极作用。

结语吴越文化作为中国古代重要地方文化之一,以其独特的文化特质和丰富的内涵,为中华文明的多样发展增添了独特的色彩。

我们应当倍加珍惜和传承这一宝贵文化遗产,让吴越文化的璀璨光芒永远闪耀。

以上是对吴越文化的简要介绍,希望能够对读者更好地了解这一文化传统提供帮助。

地域文化视角下吴越自然环境对越剧唱词的影响作者:童欣婕来源:《海外文摘·学术版》 2020年第9期童欣婕(浙江农林大学文法学院中文系,浙江杭州 311300)摘要:尽管越剧已经成为了全国性的剧种,但不可否认的是,越剧作为地方性的剧种,是吴越地理区域内的一种文化表达形式。

越剧的产生、发展与创新必然会受到程度不一、时期不一的来自吴越地域内的自然环境的影响。

而唱词语言是越剧除了唱腔外区别于其他戏曲种类的重要因素之一,更是体现其地域性的一个主要方面。

本文将从雅俗风格、骈散文体等越剧唱词语言的特征出发,探究吴越地域文化中的自然因素对其产生的影响,并追寻传统文化形式里所蕴含的深厚的吴越底蕴,以文学的方式对今天研究传统文化开辟思路,突破现代思维。

关键词:吴越;地域文化;越剧;唱词中图分类号:J825 文献标识码:A 文章编号:1003-2177(2020)09-0021-030引言语言自古以来就是区别地域的主要原因,迥异的方言将人分隔开来,地域相隔又使文化产生了流变与分化。

戏曲产生于不同语言区,那么越剧基于吴越语言而形成的唱词宾白自然成为了其除唱腔、舞台外区别于其他戏曲种类的又一重要组成部分。

从这一角度来说,越剧唱词所具有的雅俗交融、骈散结合等语言特点必然与吴越地域文化之间有着难以割裂的关系。

地理环境决定论作为文学文本的一种历史根源性的研究方式,为越剧唱词特征的形成与发展提供了最追根溯源的理论依据。

在越剧语言的文化内涵中,流淌着的是吴越文化的品性,越剧也就成为了吴越文化的独特载体。

1吴越江南意象的选取地域文化中所包含的物质文化构成了文学直接描写的内容与对象,越剧语言富有吴越地域特征的缘由就是其唱词语言对吴越自然意象的选取。

吴越之地山川秀美,古迹繁多,民间自“落地唱书”时期就有“即兴编词、见物唱物、见人唱人、见事唱事”[1]的传统,而众多意象中最为突出的就是江南的“水”以及由此衍生的桥、岸、楼、船等景观,这种对极富“水性”的江南意象的选取直接导致了唱词的诗意性。

作者: 李新魁

作者机构: 中山大学中文系

出版物刊名: 学术研究

页码: 122-127页

主题词: 吴语;汉语方言;中原文化;中原地区;吴人;吴国;语言结构;吴音;越语;吴越地区

摘要: <正> 吴语是汉语的一支重要方言,流行于江苏省和浙江省大部分地区。

上古时,该地区主要为百越的扬越及瓯越人所居。

那么,为什么在后代却流行称为吴语的汉语方言?这支方言是如何形成、发展起来的?本文准备对这些问题加以回答。

一先秦时“吴越语”的出现春秋时代,在江苏地区曾建立过一个强盛的诸侯国——吴国。

以后,“吴”成为这一地区的代称。

浙江一带建立了另一个诸侯国——越国。

吴国的统治者,原是周族人。

而当地的百姓。

浅析吴方言区“嗲”词汇的形成与吴越文化的关系

吴方言,又称吴语、吴越语、江南话、江浙话、浙江话,属于汉藏语系汉语族。

它是中国境内最古老的语言,其形成的历史可以追溯到春秋战国时代,距今已有约2600多年的时间。

“嗲”是吴方言区最具代表性的词,由它衍生出的词汇独具特色。

如上海和无锡方言中的“嗲声嗲气”、“嗲得很”、“侬嗲啥”,常州方言中的“做嗲”、“就嗲”、“嗲个”、“嗲事体”……简单的“嗲”渗透出来的却是吴越人民的赖以生存的吴文化,“嗲”的影响力也在逐渐扩大,甚至有向全球蔓延的趋势。

笔者将从“嗲”的源头讲起,讲述它的发展变化,以及对“嗲”词汇的形成的原因分析,从而揭示出它与吴越文化的关系。

一、“嗲”的起源与发展

在“嗲”的起源方面,学术界没有统一的定论,有人认为它源于苏州,有人认为它源于上海,更多的人则认为它源于常州。

在这里笔者支持大多数人的观点,认为它源于常州。

而常州话中的“嗲”最多的意思就是表示“什么”,与北方话中的“啥”意思相近。

据一些专家学者考证,近人说常州话的“嗲”本字就是古汉语里的疑问词“底”。

“底”作“什么”古已有之,唐代颜师古《匡谬正俗》:“俗谓何物为底”;赵翼《陔余丛考》四三:“江南俗语何物为底物,何事为底事,唐以来已入诗词中。

”可见“底”作为“什么”的通俗意义早已流入民间,诗文里也常用。

《乐府诗集·清商曲辞一·子夜四时歌秋歌十三》“寒衣尚未了,郎唤侬底为”;《北史·艺术传·徐之才》:“之才谓坐者曰:‘箇人讳底?’”;杜牧《春末题池州弄水亭》诗:“为吏非循吏,论书读底书”;白居易《放言诗》:“朝真暮伪何人辨,古往今来底事无?”宋范成大《双燕诗》:“底处双飞燕,衔泥上药栏。

”清代吴伟业《满江红·蒜山怀古》词:“白面书生成底用?萧郎裙屐偏轻敌”。

像《子夜四时歌》正是六朝乐府中的吴歌。

冯沅君在《吴歌声中几个字》中写到“底”,“不独可以作为疑问形容词,也可作疑问代名词,吴声歌中的‘底’大都属于后者”。

顾颉刚《吴歌·吴歌小史》里收集的常州民歌里《嘭嘭嘭》唱:“嘭嘭嘭,做刁得?磨竹刃;做刁得?劈蔑蔑。

做刁得?箍蒸笼。

做刁得?做花花团子。

做刁得?娘家去。

娘家那块?娘家天上……”,此处“刁”与“底”所指相同,也表明表示疑问的代词“底”在常州话里读音接近“刁”,现在通常写为了“嗲”。

其实这个代词不只常州人讲,周边甚至江北一些地方都说,如宜兴讲“底个”,丹阳说“底告”,靖江称“底高”,而吕墅就讲“嗲”,发音与常州话非常接近。

溧阳、金坛也发类似的音,龚自珍在《金坛方言小记》中说:“问词曰爹。

问何所作曰作爹特。

问何等物也曰爹东西。

”

如此看来,“嗲”是一个相当古老的词,还是有点文化“底”蕴的词。

二、“嗲”的现代意思

“嗲”经过若干年的发展演变,已由一种意思演变出四种主要意思。

翻开《现代汉语词典》,其中对“嗲”的解释只有两个:一是形容撒娇的声音或姿态,如“嗲声嗲气”、“嗲得很”。

二是好或者优异的意思。

如“味道蛮嗲”;“这件衣服老嗲的,”就是说这件衣服非常时尚,很好。

当然,我们不能忽略常州方言中的表示“什么”的“嗲”。

在常州方言中,“嗲”仍然是典型词汇,作为使用频率极高且发音非常特别的一个疑问代词,例如:“嗲人”、“嗲事体”(什么事)、“嗲辰光”(什么时候)、“嗲地方”(什么地方)、“嗲东西”(什么东西)、“嗲格”(什么)、“嗲家”(什么)、“有嗲”(有什么)、“呒嗲”(没有什么)、“讲点嗲”(讲点什么)……所以“嗲”的第三种意思是“什么”。

第四种意思是自以为优越而表现出得意或傲慢的样子,这是上海方言特有的,如“侬嗲啥”(你得意什么)。

三、“嗲”词汇与吴越文化的关系

“嗲”词汇的形成与发展与它生长的土地密切相关。

无论是所谓的吴越文化、海派文化,还是为后人所道的长三角文化,都彰显出“嗲”与这片土地千丝万缕的联系。

(一)、水文化的影响

一个地区的地理环境常常是作为一个最基本的限定,规定了这一区域文化精神的历史走向。

吴越大部分领土属江南地区,这里的人们长期在湿润的气候条件下,“水”的影响使他们与生俱来一种和谐、平衡、机敏、细腻的心理特征。

水是江南的灵魂。

水给人的直接影响就是柔,《红楼梦》中,贾宝玉所言:“女人是水做的骨肉”,在这里最具典型。

江南的百姓生于水边,长于水边,与水相融通,逐渐性格之中便孕育出水清澈、柔和的特质。

江南的女子给人一种清秀的感觉,类似于戴望舒笔下“丁香一样的姑娘”。

“嗲”正好契合了这种特质,就像上海方言中的“嗲妹妹”,这种女子具有水的含蓄委婉、缠绵悱恻的特点。

老子云:“上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

”所以水除了柔之外,还有一种与世无争的精神境界。

江南的水滋养着淳朴的人们,培育出他们聪颖灵慧的特质。

“嗲”文化最先由江南人兴起,其天生具备“嗲”的条件,故能表现得自然大方,后天想变得“嗲”的人就必须靠智慧去运用,同时要学会适可而止。

我们一般说一个女人“嗲”是褒义,说一个女人“发嗲”是贬义。

因为“嗲”是从里而外的焕发,“发嗲”就是像吹气球一样吹出来的。

“发嗲”与“嗲”的关系,类似于东施效颦。

“嗲”,包括了一个女人的娇媚、温柔、情趣、谈吐、姿态、出身、学历、技巧等等,其中既有小姑娘的撒娇弄俏,也有大姑娘的忸作态等一系列显示女性柔弱娇媚的魅力的举止,包含有很多不可触摸的因素在其中。

不自然地表达或者过度的表现都会达到“发嗲”的效果,所以“嗲”的运用是一个人智慧的体现。

(二)、生活方式的影响

都说江南是鱼米之乡,这里的人们主要以农耕和舟船生活,这对“嗲”词汇的形成也有一定影响。

水稻是江南主要的农作物,农民对水稻生长每一环节的关注很容易培养出一种把握“渐变”的能力,而这种对“渐变”的把握培育起来的是敏感、纤细、稳定、平和的文化心理。

而至于舟船,当我们轻轻摇荡于逶迤绿水、微动涟漪之际,我们的内心就不会是充满扩张与征服的亢奋和急躁,有的只是被细腻、柔软、温顺的水波轻抚而变得松弛、舒展、自在、惬意的心灵,是摆脱桎梏、融于自然后的审美愉悦。

“嗲”词汇就在这样一片土地上孕育而出,给人的就是一种很柔软、舒适的感觉,通常女性的“嗲”,即撒娇的声音或姿态会有让人全身酥软的感觉,在男性的眼中尤其如此,即便女性犯了错,只要“嗲”些,温柔些,男性通常会不忍心责罚,两人会很快冰释前嫌。

(三)、吴歌的影响

古代的吴越,河道纵横,居民依水而居。

人们出行以渔船为主,渔娘为游客即兴演唱的吴地民歌民谣,即为吴歌。

它是吴文化的重要组成部分,吴歌是吴语方言地区广大民众的口头文学创作,苏州地区是吴歌产生发展的中心地区。

吴歌口口相传,代代相袭,具有浓厚的地方特色,以表现男女爱情为主。

江南水乡吴文化地区孕育的吴歌,有其鲜明的特色,自古以来,通常是用委婉清丽、温柔敦厚、含蓄缠绵、隐喻曲折来概括它的特点。

区别于北方民歌的热烈奔放、率直坦荡、豪情粗犷、高亢雄壮。

吴歌具有浓厚的水文化特点,和耸立的高山,宽阔的草原不同,它如涓涓流水一般,清新亮丽,一波三折,柔韧而含情脉脉,和吴侬软语有相同的格调,有其独特的民间艺术魅力。

顾颉刚《吴歌·吴歌小史》里收集的常州民歌里有《红老鸦,水老鸦》:“底叫大人家,朱红板壁大人家。

底叫小人家,芦扉夹夹小人家”;《我妮我妮勿要哭》:“我妮我妮勿要哭,还你三朝有人来;底人?张姑娘,李嫂嫂,河沿底走三桥”……我们知道这里的“底”就是“嗲”的前身,所以大量吴歌的出现,就促成“嗲”的传播,“嗲”为更多非江南人士熟悉,一传十,十传百,“嗲”的运用范围更加广泛。

(四)、越剧的影响

越剧,又名绍兴戏,兴盛于上海,中国第二大剧种,中国五大剧种之一。

越剧长于抒情,以唱为主,声音优美动听,表演真切动人,唯美典雅,极具江南灵秀之气;多以“才子佳人”题材的戏为主,艺术流派纷呈。

在海外亦有很高的声誉和广泛的群众基础,当为流传最广之地方剧种。

越剧是老上海人休闲娱乐的第一选择,盛况空前。

而“嗲”词汇如今能传播如此广泛与上海人又很大的关系。

有人说,不说到“嗲”,就没有上海女人的味道。

众所周知,上海女人身上与生俱来一种高贵的气质,因为她们有一种“弄堂文化”,似大家闺秀般大门不出,二门不迈,可是老上海人却都喜欢听越剧。

不管是生角还是旦角,都有着江南人质朴、委婉细腻的特色,热爱越剧并善于模仿的上海人将越剧在平时生活中唱出来,就形成了一种类似戏曲的话语,唱“旦角”的尤为明显,有一种婉转悠长的美。

很多上海女性渐渐将这种特别的语言常挂在嘴边,就形成了“嗲”,故而“嗲”成为上海女人的一种标志。

古语有云:一方水土涵养一方人文。

正是这江南水乡,造就了吴越文化以及人文精神。

“嗲”词汇的出现是吴越多方面文化的影响结果,“水文化”、江南人的生活方式、吴歌、越剧,这些具有吴越特色的文化,都给“嗲”的出现提供了条件。

到如今,“嗲”词汇给吴方言区的人们带来的是极具乡音特色的认同感和归属感,给非吴方言区的人带来的是一个意

义特殊,发音奇怪的新词,具有很强的吸引力,在模仿中,“嗲”已渐渐趋于大众化。