上海市外滩滨水区城市设计方案

- 格式:doc

- 大小:3.77 MB

- 文档页数:30

上海外滩滨水区改造景观效果分析探讨摘要:外滩滨水区是上海的标志性城市景观。

研究了外滩滨水区改造的历史变迁,分析了新外滩滨水区总体设计理念和其中的典型景观。

此次综合改造充分体现了以人为本的科学规划建设理念,最大限度地打造了一个经典的滨水区和公共活动区域,最大限度地展示了历史文化建筑的风貌,同时,也最大限度地为市民公众提供一个优美舒适的活动空间。

关键词:外滩滨水区;功能定位;设计理念;典型景观;历史人文引言外;作为上海城市的象征,承载着上海开埠近一百七十年来的历史,浓缩着近代中国政治、经济和文化的变迁。

为了迎接2010年上海世博会,更好地保护和延续上海的历史文脉,促进浦江两岸的功能转变,优化上海中心城交通结构,上海市委市政府决定于2007年8月18日起对实施外滩综合改造工程。

到2010年3月38日,历时近三年的新一轮外滩综合改造正式竣工,经历了百年沧燊的外滩,以崭新的面貌呈现在了世人的面前。

一、新外滩商业功能及定位1. 外滩近代史。

在上海开埠之前,外滩只是黄浦江边纤夫踩出的一条小道。

鸦片战争以后,上海作为五个通商口岸之一,开始对外开放。

1845年英国殖民者抢占外滩,建立了英租界。

英国人将外滩作为码头,铺设了马路,加固了江岸。

1849年,法国殖民者也抢占外滩建立了法租界。

到19世纪末,各国租界区的管理机构、银行、旅馆等纷纷来外滩发展,许多外资和华资银行在外滩建立,外滩成了上海的“金融街”,又有“东方华尔街”之称。

二十余幢不同时期、不同国家、不同风格的建筑在外滩拔地而起,外滩有了“万国建筑博览”之称。

外滩推动了外国资本融入中国资本。

有外滩助推,在一个多世纪的时间里,上海一跃成为远东最大的都市,被称为“东方曼哈顿”。

因此,外滩在历史上就是上海金融业的发源地,这对其今后改造中的功能定位有着深远的影响。

2. 新中国外滩滨水景观改造史。

外滩滨水区起初的改造主要是为了解决防汛问题。

上海自从1921年发现地面沉降之后,潮水上涨漫到市区的现象时有发生。

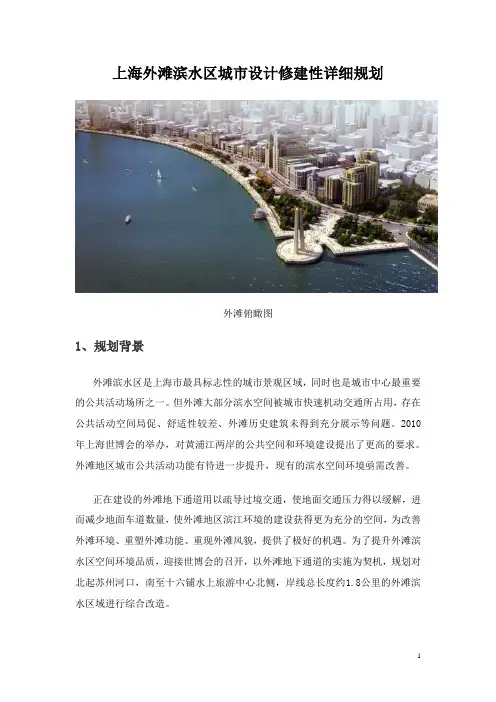

上海外滩滨水区城市设计修建性详细规划外滩俯瞰图1、规划背景外滩滨水区是上海市最具标志性的城市景观区域,同时也是城市中心最重要的公共活动场所之一。

但外滩大部分滨水空间被城市快速机动交通所占用,存在公共活动空间局促、舒适性较差、外滩历史建筑未得到充分展示等问题。

2010年上海世博会的举办,对黄浦江两岸的公共空间和环境建设提出了更高的要求。

外滩地区城市公共活动功能有待进一步提升,现有的滨水空间环境亟需改善。

正在建设的外滩地下通道用以疏导过境交通,使地面交通压力得以缓解,进而减少地面车道数量,使外滩地区滨江环境的建设获得更为充分的空间,为改善外滩环境、重塑外滩功能、重现外滩风貌,提供了极好的机遇。

为了提升外滩滨水区空间环境品质,迎接世博会的召开,以外滩地下通道的实施为契机,规划对北起苏州河口,南至十六铺水上旅游中心北侧,岸线总长度约1.8公里的外滩滨水区域进行综合改造。

4.7米平台扩建防汛墙坡道总平面图二、规划内容与特点城市设计充分体现上海最重要的公共活动空间的特征和现代气息,力求最大限度地体现外滩地区的历史文化风貌特色,最大限度地为市民提供优美舒适的公共活动空间,打造上海最经典的滨水景观区域和公共活动中心。

精心设计公共活动空间,最大限度满足大人流量对于公共活动和观景的需求,体现以人为本。

外滩是上海市中心最重要的公共活动场所,但受制于交通压力和空间局限,活动舒适度不高。

且每年五一、国庆、元旦等极端高峰日人流量达100万人/日,舒适度极差且存在严重的安全隐患。

针对大人流活动的特征和需求,规划提出外滩地下通道建成后,将地面车道缩减为4条机动车道加2条备用车道,主要解决公共交通和到发交通,从而大大增加了地面公共活动空间。

外滩人行过街以地面为主。

规划在人行道与防汛空箱之间增设中间高度的平台广场,滨江地区由空箱顶和坡道、活动平台和广场,以及地面人行道形成三条南北向连续贯通的人行通道,疏解高峰时段的南北向人流。

此外,规划对现有防汛空箱顶部平台局部加宽,在主要人流交汇处和重要观景点设置广场,强调广场空间对人流的容纳性,同时提供举办节庆活动的可能,以增加公共活动和观景空间。

上海外滩全球征集方案打造最经典滨水景观(图)外滩全球征集景观方案目标成为上海最经典的滨水景观区域和公共活动中心外滩作为上海的名片,承载着上海的历史。

而一个更新、更靓的外滩在不久的未来即将出现。

上海东方早报记者昨天从规划部门获悉,利用“井”字形方案实施的契机,通过外滩滨水区城市设计国际方案的征集,外滩将被打造成为上海最经典的滨水景观区域和公共活动中心,以最大限度地体现外滩地区的历史文化风貌特色,最大限度地为市民提供优美舒适的公共活动空间。

本次国际方案征集的规划范围为外滩滨江区域,北起苏州河口,西至中山东一路、中山东二路西侧建筑界面,南至十六铺客运中心北侧边界,东至黄浦江岸线,总用地面积约15公顷。

规划主要包括功能研究、景观环境设计、道路交通规划以及重要节点设计等四个方面的内容。

750) this.width=750">外滩外滩滨江带是上海具有标志性的重要景观岸线,同时也是重要的公共活动场所和旅游景点,外滩滨水地区的功能将以旅游观光和城市公共活动为主,并配以文化休闲、商业服务、运营管理等公共服务功能和适当的停车设施。

而景观环境建设则突出高水准、高品位,反映地区深厚的历史文化底蕴。

根据相关计划,外滩地下通道将在世博会之前竣工通车。

为了与地下通道工程的施工周期相衔接,外滩滨水地区改造工程将于年内完成方案设计。

目前,上海市城市规划管理局、上海市市政工程管理局、上海市黄浦江两岸开发工作领导小组办公室和上海市黄浦区人民政府已共同委托上海国际招标有限公司组织此次国际方案征集,并由上海市城市规划设计研究院和上海市政工程设计研究院担任设计顾问单位。

外滩研究建设亲水平台昨起全球征集设计案目的是提供更好的观景场所和景观视野“未来的外滩地面车流量有望减少,而通过景观和环境的设计与建设,将向人们提供更好的观景场所和景观视野。

”就有关外滩滨水区城市设计国际方案的征集,有关专家昨日在接受采访时表示。

据悉,外滩地下通道建成后,现有的中山东一路地面车行道将从10条机动车道缩减为4车道,两侧敷设停车带,服务到发交通和公交,以为外滩地区留出大量的空间。

滨水区道路景观规划设计的原则及步骤廖礼鹏;邱毅敏【摘要】滨水区道路景观是滨水区环境的主导型构成要素,它连接滨水区的各个功能区及节点构成整体秩序,成为滨水区景观环境的骨架。

合理的道路设计从景观角度来看,均有利于组成连续空间以丰富人们的观感,并创造令人耳目一新的景色。

【期刊名称】《广东建材》【年(卷),期】2012(028)004【总页数】3页(P41-43)【关键词】滨水区;道路景观;景观规划;设计【作者】廖礼鹏;邱毅敏【作者单位】佛山市华材职业技术学校;广州市园林科学研究所【正文语种】中文【中图分类】U4滨水区道路景观是滨水区环境的主导型构成要素,它连接滨水区的各个功能区及节点构成整体秩序,成为滨水区景观环境的骨架。

合理的道路设计从景观角度来看,均有利于组成连续空间以丰富人们的观感,并创造令人耳目一新的景色。

本章内容主要介绍了滨水区道路景观的特点、类型以及设计原则,为探索滨水区道路景观规划设计的具体方法明确方向。

1 城市滨水区的概念滨水区,意为水边、海边、湖边,作为城市与江、河、海接壤的区域,它既是陆地的边沿,也是水的边缘。

滨水区由于自然景观的优势,为城市人文景观的形成提供了良好的环境背景,水面使优美的建筑群天际轮廓线在波光闪烁的光影中充分展示,形成城市中最有魅力的地区,结合滨水绿化带设计的林荫漫步道,滨水步道成为受人欢迎的公共开放空间。

滨水区在城市中具有自然山水的景观情趣和公共活动集中、历史文化因素丰富的特点,并具有导向明确、渗透性强的空间特征,是自然生态系统与人工建设系统交融的城市开放空间。

滨水区景观设计的核心内容,即是对滨水区自然要素“人化”的过程,通过对滨水区这一中介景观的组织与构成,使宏观的“城市山水”伸入微观的人居坏境。

其中“人化”在尊重滨水区特有自然规律的前提下,以开发滨水区景观为主导,并以其生态效益、经济效益、社会效益为核心,通过滨水区的景观有机融入城市整体景观设计之中,使尊重自然和人的活动达到统一和谐的境界。

交通的日益拥堵,公共活动空间的局促,城市快速机动交通向滨水空间的挤占,高高的防汛墙对行人视线的隔绝,以及“亚洲第一弯”(上海市延安高架外滩下匝道)对景观整体性的破坏,这些问题都摆在了上海最重要的城市风景线——外滩的面前。

借2010年世博会在上海举办的契机,2007年8月,上海市政府启动了“外滩综合改造工程”,通过实施外滩通道建设、滨水区改造、截渗墙改造、新延东排水系统改造、公交枢纽和地下共建开发等6大工程项目,对外滩实施一体化、全方位的系统改造,并确立其50年不变的风貌。

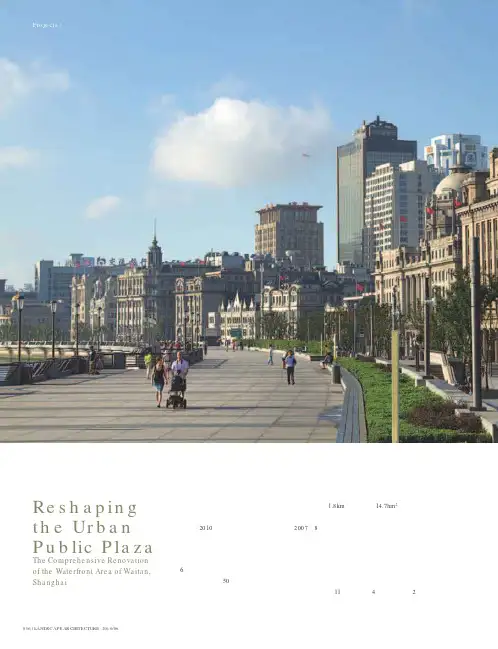

外滩滨水区综合改造工程,作为整个综合改图05重塑城市公共客厅上海外滩滨水区综合改造工程Re s h a p in g t h e Ur b a nP u b lic P la z a The Com pre he nsive Re nova tion of the Wate rfront Are a of Wa ita n, Sha ngha i 造最重要的一部分,北起苏州河口,西至中山东一路、中山东二路西侧建筑界面,南至十六铺客运中心北侧边线,东至黄浦江岸线,岸线总长度为1.8km,总面积约14.7hm2。

上海市政工程设计研究总院园林景观设计研究院负责项目的实施方案和深化方案,并明确了历史保护建筑作为外滩“主角”的地位,滨水区谦逊、简洁、与历史建筑融为一体的主要设计原则,两者共同形成富有亲和力与场所感的城市空间。

随着“亚洲第一弯”的拆除,新外滩通过在地下建设一条双层6车道快速通道,将地面原先的双向11车道缩减为4条机动车道和2条备用车道,把外图03图04图05图01拓宽后的滨水步道较以前更开阔,可容纳更多的游人,并且在沿线建筑的最佳观赏点设置停留节点。

Fig.01The expand ed wa terfront promen ade ca n a ccommo date more v isitors tha n b efore a nd sets up sta ying no des alo ng th e b uildin gs where visitors c an enjo y wo nderful views.图02总平面图Fig.02Ma ster pla n 图03-05剖面图Fig.03-05Se ctions图01滩从繁忙的交通功能中解脱出来。

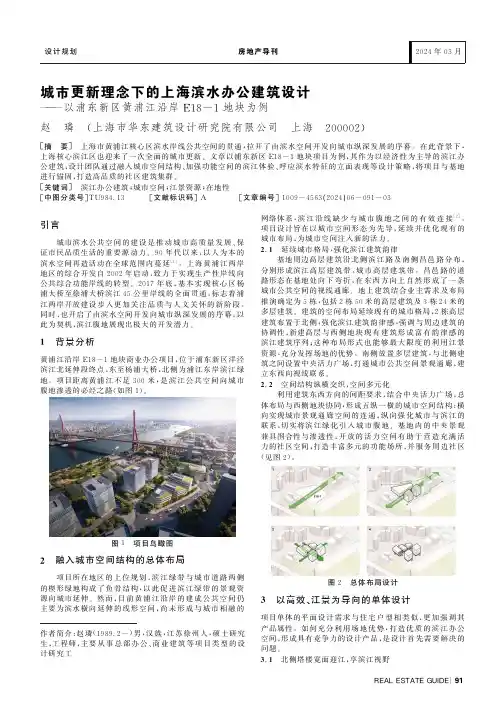

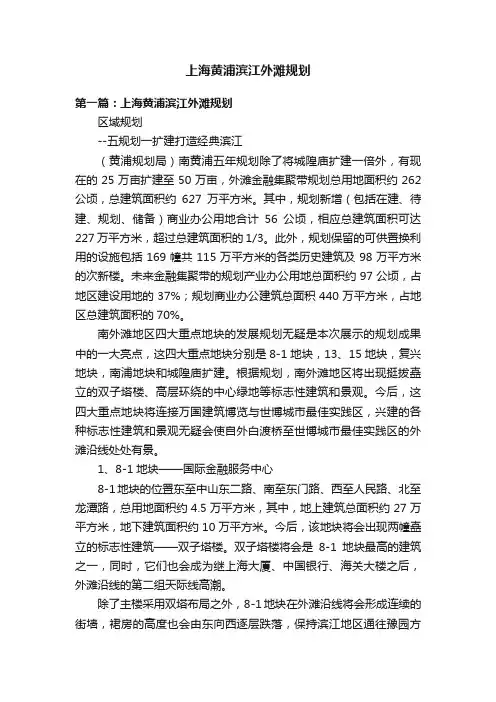

R E A L E S T A T E G U I D E |91城市更新理念下的上海滨水办公建筑设计以浦东新区黄浦江沿岸E 18-1地块为例赵 璘 (上海市华东建筑设计研究院有限公司 上海 200002)作者简介:赵璘(1989.2-)男,汉族,江苏徐州人,硕士研究生,工程师,主要从事总部办公㊁商业建筑等项目类型的设计研究工[摘 要] 上海市黄浦江核心区滨水岸线公共空间的贯通,拉开了由滨水空间开发向城市纵深发展的序幕㊂在此背景下,上海核心滨江区也迎来了一次全面的城市更新㊂文章以浦东新区E 18-1地块项目为例,其作为以经济性为主导的滨江办公建筑,设计团队通过融入城市空间结构㊁加强功能空间的滨江体验㊁呼应滨水特征的立面表现等设计策略,将项目与基地进行锚固,打造高品质的社区建筑集群㊂[关键词] 滨江办公建筑;城市空间;江景资源;在地性[中图分类号]T U 984.13 [文献标识码]A [文章编号]1009-4563(2024)06-091-03引言城市滨水公共空间的建设是推动城市高质量发展㊁保证市民品质生活的重要源动力㊂90年代以来,以人为本的滨水空间再造活动在全球范围内蔓延[1]㊂上海黄浦江两岸地区的综合开发自2002年启动,致力于实现生产性岸线向公共综合功能岸线的转型㊂2017年底,基本实现核心区杨浦大桥至徐浦大桥滨江45公里岸线的全面贯通,标志着浦江两岸开放建设步入更加关注品质与人文关怀的新阶段㊂同时,也开启了由滨水空间开发向城市纵深发展的序幕,以此为契机,滨江腹地展现出极大的开发潜力㊂1 背景分析黄浦江沿岸E 18-1地块商业办公项目,位于浦东新区洋泾滨江北延伸段终点,东至杨浦大桥,北侧为浦江东岸滨江绿地㊂项目距离黄浦江不足300米,是滨江公共空间向城市腹地渗透的必经之路(如图1)㊂图1 项目鸟瞰图2 融入城市空间结构的总体布局项目所在地区的上位规划,滨江绿带与城市道路两侧的楔形绿地构成了鱼骨结构,以此促进滨江绿带的景观资源向城市延伸㊂然而,目前黄浦江沿岸的建成公共空间仍主要为滨水横向延伸的线形空间,尚未形成与城市相融的网络体系,滨江沿线缺少与城市腹地之间的有效连接[2]㊂项目设计旨在以城市空间形态为先导,延续并优化现有的城市布局,为城市空间注入新的活力㊂2.1 延续城市格局,强化滨江建筑韵律基地周边高层建筑沿北侧滨江路及南侧昌邑路分布,分别形成滨江高层建筑带㊁城市高层建筑带㊂昌邑路的道路形态在基地处向下弯折,在东西方向上自然形成了一条城市公共空间的视线通廊㊂地上建筑结合业主需求及布局推演确定为5栋,包括2栋50米的高层建筑及3栋24米的多层建筑㊂建筑的空间布局延续现有的城市格局,2栋高层建筑布置于北侧,强化滨江建筑韵律感,强调与周边建筑的协调性,新建高层与西侧地块现有建筑形成富有韵律感的滨江建筑序列;这种布局形式也能够最大限度的利用江景资源,充分发挥场地的优势㊂南侧放置多层建筑,与北侧建筑之间设置中央活力广场,打通城市公共空间景观通廊,建立东西向视线联系㊂2.2 空间结构纵横交织,空间多元化利用建筑东西方向的间距要求,结合中央活力广场,总体布局与西侧地块协同,形成五纵一横的城市空间结构:横向实现城市景观通廊空间的连通,纵向强化城市与滨江的联系,切实将滨江绿化引入城市腹地㊂基地内的中央景观兼具围合性与渗透性,开放的活力空间有助于营造充满活力的社区空间,打造丰富多元的功能场所,并服务周边社区(见图2)㊂图2 总体布局设计3 以高效㊁江景为导向的单体设计项目单体的平面设计需求与住宅户型相类似,更加强调其产品属性㊂如何充分利用场地优势,打造优质的滨江办公空间,形成具有竞争力的设计产品,是设计首先需要解决的问题㊂3.1 北侧塔楼宽面迎江,享滨江视野92 |R E A L E S T A T E G U I D E为保证平面的高效与灵活性,各单体平面均采用方整的建筑形体,其一方面能够保证建筑较高的得房率,另一方面建筑体量相对谦逊,与周边的建筑形态相协调,整体成为滨江公共空间的背景[3]㊂由于场地限制,各栋建筑的标准层面积均较小,北侧塔楼标准层仅1200平方米左右㊂如采用常规的中间核心筒的布局模式,会造成每个办公空间进深尺度过小,影响实际功能使用;且均质的建筑空间作为最普遍的做法,并没有反映出项目的场所特质㊂基于此,设计团队首先将塔楼平面调整为宽面朝江的形式,以充分利用沿江资源;同时,芯筒偏置于远离滨江的南侧,保证全部办公空间均可享有滨江视野,且北侧主要临江面进深达可达15米,东西两侧进深为9米,满足高端办公空间的使用需求,实现了以江景为导向的平面布局,保证了项目的在地性㊂3.2 南区多层相互避让,景观资源最大化南区3栋多层建筑一字排开,与北侧塔楼一致,均采用偏芯筒设计,以保证合理的进深㊂东侧建筑毗邻杨浦大桥,建筑东北方向亦可观江赏桥㊂因此,东侧多层建筑芯筒偏西侧布置,以最大限度的创造江景资源空间㊂西侧两栋多层建筑的核心筒分别布置于平面的东西两侧,能够有效的避免多层建筑之间的相互对视,并减少服务走道数量,提高得房率,创造灵活的使用空间及进深㊂3.3 南侧多层建筑层层退台,与中央景观相呼应在办公建筑中,公共空间能够有效的提升建筑的品质;而本项目作为出租性的办公产品,除首层大堂外,为确保通用性,其他区域并没有设置室内公共空间的条件㊂结合总体布局,项目中的公共空间从室外露台入手,南侧建筑在不增加额外计容面积的前提下,设置层层退台,与中央景观相呼应,活跃中心景观区域的场所氛围;同时,将各栋建筑屋面的机房空间尽量压缩,并采用铝合金格栅包裹,形成统一㊁简洁的设备界面;其余区域打造尺度宜人的屋顶花园,与多层露台一并,打造多层次的公共休闲空间,提升空间品质㊂4 独特而简洁的立面设计滨江及其沿线的公共绿带,是上海高密度中心城区中宝贵的景观资源,其重塑了城市的内在行为,是城市公共空间活力的集中体现㊂4.1 建筑体量的柔性处理建筑在体量的处理上,希望能够与滨江自然的绿地公共空间有所呼应:所有建筑体量均进行倒角处理,柔化滨江及城市界面;各栋建筑在底层缩进,形成半室外的入口灰空间,与场地及城市的公共空间系统相衔接㊂北侧2栋塔楼在竖向上分为三个接近的体块,旨在消解建筑的体量,降低其对滨江公共空间的压迫感;多层建筑则是通过设置不同层次的室外露台,活化街区内部空间,并向外渗透,丰富城市的公共空间体系㊂4.2 城市腹地与滨江建筑界面的延展设计项目北侧临江建筑高度仅为50米,在滨江面一侧无论是体量还是高度均不突出㊂从城市定位来看,更适合于采用简洁的立面语言,与周边建筑协同,形成滨江绿地的 背景 ㊂通过调研,地块周边高层建筑以玻璃幕墙结合竖向线条为主;因此,项目沿江立面以竖向线条为造型母题,延续滨江片区立面风格㊂南侧三栋建筑高度较低,立面形式采用水平线条,一方面能够增加建筑的延展性,同时也能够与塔楼形象有所区分,打造多样性的办公复合社区,实现由城市腹地向滨江过渡的建筑界面㊂4.3 立面江水 元素的应用设计尽管在总体上塔楼建筑以与周边协调为主要准则,在细节的处理上,设计仍希望在大的框架中能够有所创新,增加项目的标志性㊂幕墙在设计理念上,意与黄浦江相呼应,整体立面以江水 涌浪 为意向,打造具有滨江特征的立面形式[4]㊂塔楼竖向线条采用双线造型,并于外部设置竖向遮阳装饰构件㊂装饰构件结合建筑形体,通过调整装饰构件的开启角度,实现由低到高的立面三段渐变效果,展现滨江建筑优美㊁灵动的气质(如图3)㊂泛光设计根据幕墙特点,灯光设置结合于幕墙竖向双线遮阳构件之间,将竖向线条点亮的同时,可有效避免夜间室内受到外部灯光的干扰㊂图3 立面元素应用设计4.4 幕墙穿堂风效应 近些年,随着健康建筑的理念不断完善与发展,建筑空间的设计趋势逐渐由功能性向人性化转变㊂尤其是随着疫情的爆发,人们对建筑的健康属性愈发关注㊂办公空间作为人们长时间停留的场所,更应该提供舒适健康的环境㊂本项目除空间尺度㊁良好的采光条件外,建筑幕墙均结合自身特点,各主要功能空间设置可开启窗扇:南北通透的开窗设计,能够形成良好的 穿堂风效应 ,增强室内自然通风效果㊂经计算,项目主要功能空间过渡季工况下至少81.23%的面积满足换气次数大于2次/h 的要求,可有效提升人体的舒适性㊂幕墙开启扇强调一体化的设计理念:塔楼开启扇结合双线竖向线条设置,外侧为穿孔铝板,并利用竖向装饰线条遮挡,保证外立面的整体性㊂裙房则通过在玻璃幕墙区域植入竖向的通风开启单元,保证室内均匀㊁舒适的空气流动㊂4.5 健康可持续的幕墙设计建筑的立面材质践行健康及可持续的理念,除常规的铝及玻璃外,塔楼竖向装饰线条及多层建筑的水平线条均采用陶作为基本材料,结合釉面处理,形成独特的立面肌理㊂陶本身作为中国最为传统的使用材料,具有较强的可塑性㊁自洁性㊁耐久性㊁可回收利用等优点,可有效减少后期的维护成本,打造健康可持续的建筑幕墙[5]㊂5 结语上海核心区滨江的贯通,加速了黄浦江沿岸的土地开发㊂本项目作为浦东新区内环内㊁洋泾滨江一线的最后一块用地,为该区域的城市再开发画上了句号㊂(下转第95页)R E A L E S T A T E G U I D E |95为未来的规划工作提供指导和建议,推动公园绿地规划的更加民主㊁科学和有效㊂5.3 持续改进与优化的策略持续改进与优化是确保公园绿地规划方法与实践效果持续提升的关键策略㊂第一,需要建立健全的监测和评估体系,定期对规划实施效果进行评估和分析,及时发现问题和不足㊂第二,要充分利用评估结果,开展经验总结和案例分析,深入挖掘规划实践中的成功经验和教训,为未来规划工作提供借鉴和启示㊂同时,要积极倡导公众参与,不断完善参与机制和方式,增强公众对规划的参与感和获得感,提高规划方案的社会接受度和可持续性㊂第三,要加强规划过程中的协调与沟通,加强各利益相关方之间的合作与交流,确保规划方案的综合性和协调性㊂第四,要注重技术创新和方法改进,积极引入先进技术手段和规划理念,不断提升规划工作的科学性和有效性㊂综合运用以上策略,可以不断优化公园绿地规划方法与实践,推动规划工作持续改进,更好地满足城市发展和居民需求,实现公园绿地规划的可持续发展目标[5]㊂6 结语综上所述,基于公众参与的公园绿地规划方法是推动城市可持续发展㊁促进社会和谐稳定的重要途径㊂公众参与不仅能够确保规划方案更贴近实际㊁更具可行性,还能提高规划方案的可持续性,增强社会凝聚力和民主意识㊂虽然取得了一定成效,但公众参与仍面临着不同程度的挑战和问题㊂因此,未来需要进一步完善公众参与机制,提高参与质量,以期为城市公园绿地规划的科学化㊁民主化和可持续发展做出更多的努力和贡献㊂参考文献[1] 袁川乔,卢旸.公园城市语境下成都地区城市绿地系统规划管控策略初探[J ].城乡规划,2023,(03):99-107.[2] 宋博.南阳市中心城区公园绿地游憩服务绩效评价与规划应对研究[D ].河南大学,2023.[3] 杨子旭.居住区周边公园绿地地形的设计方法探索以南海子郊野公园居住用地土地储备项目规划公共绿地为例[J ].国土绿化,2023,(01):51-54.[4] 杜伊,刘恺希.基于社区生活圈空间属性的中国公园绿地规划理念㊁研究及方法述评[J ].园林,2022,39(12):93-98.[5] 刘凯文.公共健康视角下社区生活圈公园绿地规划设计[D ].河北农业大学,2022.(上接第90页) 优质生活环境的构建提供了坚实基础㊂3.3 智慧国土空间规划方法与工具的创新与发展智慧国土空间规划方法与工具的创新与发展正日益成为该领域的核心动力㊂这些方法和工具的创新,主要体现在如何有效地结合先进的信息技术,例如人工智能㊁大数据分析和物联网,以提升规划的准确性和效率㊂例如,通过集成的地理信息系统(G I S)和实时数据分析,规划者能够更准确地把握城市发展和环境变化的态势㊂同时,机器学习和人工智能技术的应用,使得规划过程可以自动适应新的数据和变化,提高决策的灵活性和适应性㊂此外,工具的创新还包括对交互性和用户体验的重视㊂通过更加直观和易用的界面设计,规划工具能够更好地服务于不同背景的用户㊂同时,可持续发展理念的融入是智慧规划工具发展的重要方向㊂新的工具和方法正在被设计出来,以更好地评估和平衡经济发展㊁社会需求和环境保护之间的关系㊂结束语展望未来,智慧国土空间规划将继续沿着技术创新和社会参与的双轨道前进㊂随着新技术的不断涌现和社会需求的深化,规划方法将更加智能化㊁精准化,同时更加注重公众参与和环境可持续性㊂这一领域的发展预示着更加高效㊁透明和包容的规划未来,为构建和谐㊁可持续的生活环境提供了坚实的基础㊂参考文献[1] 吴剑平.智慧国土空间规划的思路分析[J ].智能建筑与智慧城市,2023,(10):62-64.[2] 孙杨,谷延波.大数据时代智慧国土空间规划研究[J ].智能建筑与智慧城市,2023,(1):67-69.[3] 党安荣,田颖,李娟,吴冠秋.中国智慧国土空间规划管理发展进程与展望[J ].科技导报,2022,(13):75-85.[4] 韩林.大数据背景下的国土空间规划和智慧城市建设探讨[J ].居舍,2022,(9):21-23.[5] 谢静,李淼.大数据时代智慧国土空间规划发展研究[J ].智能建筑与智慧城市,2021,(9):22-23.(上接第92页)纵观现有的开发项目,建筑形态基本与本项目类似,多为市场选择下的产物,其构成了区域开发的基调㊂在此背景下,设计通过区域研究㊁细节探讨等方式,在有限的自由度中,寻求设计的平衡点㊂从城市层面,设计依靠合理的总体布局,将各栋建筑 锚固 在场地中,且延续和优化了城市结构㊂从建筑层面,围绕着滨江的特点,将江景资源最大化作为出发点,形成滨水而建的独特建筑平面㊂幕墙从场所汲取灵感,以水为载体,立面实现三段式的渐变效果,与黄浦江产生呼应,兼具经济性与标志性㊂总体而言,设计以业主的需求为出发点,围绕着场地自身的特点,以城市空间形态为先导,为城市空间及场地注入了新的活力,营造了一个充满活力的社区建筑集群㊂参考文献[1] 陈水生,甫昕芮.人民城市的公共空间再造 以上海 一江一河 滨水空间更新为例[J ].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,58(01):36-48.[2] 邹钧文.黄浦江滨水公共空间贯通开放规划策略研究[C ]//2017中国城市规划年会.0[2024-02-17].[3] 张春利.滨水建筑之解析与设计探究[J ].建筑遗产,2013,000(014):261-261.[4] 刘晓平,滨水标志性建筑设计的场所思维逻辑[J ].华中建筑,2013,31(10):66-72.[5] 恽燕春,蔡一栋,徐爽.参数化幕墙设计在高品质绿色建筑中的应用[J ].建筑科技,2022,6(05):3-6.。

上海黄浦滨江外滩规划第一篇:上海黄浦滨江外滩规划区域规划--五规划一扩建打造经典滨江(黄浦规划局)南黄浦五年规划除了将城隍庙扩建一倍外,有现在的25万亩扩建至50万亩,外滩金融集聚带规划总用地面积约262公顷,总建筑面积约627万平方米。

其中,规划新增(包括在建、待建、规划、储备)商业办公用地合计56公顷,相应总建筑面积可达227万平方米,超过总建筑面积的1/3。

此外,规划保留的可供置换利用的设施包括169幢共115万平方米的各类历史建筑及98万平方米的次新楼。

未来金融集聚带的规划产业办公用地总面积约97公顷,占地区建设用地的37%;规划商业办公建筑总面积440万平方米,占地区总建筑面积的70%。

南外滩地区四大重点地块的发展规划无疑是本次展示的规划成果中的一大亮点,这四大重点地块分别是8-1地块,13、15地块,复兴地块,南浦地块和城隍庙扩建。

根据规划,南外滩地区将出现挺拔矗立的双子塔楼、高层环绕的中心绿地等标志性建筑和景观。

今后,这四大重点地块将连接万国建筑博览与世博城市最佳实践区,兴建的各种标志性建筑和景观无疑会使自外白渡桥至世博城市最佳实践区的外滩沿线处处有景。

1、8-1地块——国际金融服务中心8-1地块的位置东至中山东二路、南至东门路、西至人民路、北至龙潭路,总用地面积约4.5万平方米,其中,地上建筑总面积约27万平方米,地下建筑面积约10万平方米。

今后,该地块将会出现两幢矗立的标志性建筑——双子塔楼。

双子塔楼将会是8-1地块最高的建筑之一,同时,它们也会成为继上海大厦、中国银行、海关大楼之后,外滩沿线的第二组天际线高潮。

除了主楼采用双塔布局之外,8-1地块在外滩沿线将会形成连续的街墙,裙房的高度也会由东向西逐层跌落,保持滨江地区通往豫园方向的通行及景观视廊的畅通。

该区域的目标是成为以专业服务及特色服务为核心的国际金融服务中心。

2、南浦地块——生态办公园区南浦地块的位置东至外马路、南至油车码头街、西至中山南路、北至会馆码头街,总用地面积约7.1万平方米,地上建筑总面积约为19.3万平方米,其中新建约15.5万平方米,地下建筑面积约16万平方米。

外滩景观提升方案策划书3篇篇一外滩景观提升方案策划书一、项目背景外滩是上海最具代表性的城市景观之一,也是国内外游客必去的景点之一。

然而,随着时间的推移,外滩的景观设施逐渐老化,游客体验也有待提升。

为了更好地展示上海的城市形象,提高外滩的吸引力和竞争力,我们制定了本景观提升方案。

二、项目目标1. 提升外滩的整体景观品质,打造更加美丽、舒适、宜人的城市公共空间。

2. 优化外滩的交通组织,提高游客的出行便利性和安全性。

3. 增强外滩的文化内涵,展示上海的历史文化和城市精神。

4. 提高外滩的商业价值,促进周边商业的发展。

三、项目范围本项目的范围包括外滩的核心区域,即从外白渡桥到十六铺码头的沿江地段,以及周边的街道和广场。

四、项目内容1. 景观设施提升:绿化景观:增加绿化面积,种植更多的花卉和树木,打造更加美丽的花园景观。

灯光夜景:优化灯光设计,打造更加璀璨的夜景效果,增加外滩的夜间吸引力。

公共设施:更新和完善公共设施,如座椅、垃圾桶、指示牌等,提高游客的使用便利性。

2. 交通组织优化:行人通道:拓宽行人通道,增加行人过街设施,提高行人的出行安全性和便利性。

交通疏导:优化交通信号灯设置,加强交通疏导,减少交通拥堵。

停车场:合理规划停车场,增加停车位数量,提高停车场的使用效率。

3. 文化内涵增强:历史建筑保护:加强对历史建筑的保护和修缮,展示上海的历史文化底蕴。

文化活动:举办各种文化活动,如音乐会、艺术展览等,增加外滩的文化氛围。

文化标识:设置文化标识牌,介绍外滩的历史文化和景点信息,提高游客的文化认知度。

4. 商业价值提升:商业业态调整:优化商业业态布局,引入更多的高端商业品牌和特色餐饮,提高商业品质。

商业氛围营造:加强商业氛围营造,如举办商业促销活动、打造商业步行街等,增加商业吸引力。

商业服务提升:提高商业服务质量,加强对商家的管理和监督,保障游客的消费权益。

五、项目实施计划1. 项目启动阶段:[具体时间],完成项目的规划和设计工作。

上海市外滩滨水区城市设计方案Shanghai Bund waterfront urban design program项目名称:上海市外滩滨水区城市设计设计单位:美国Chan Krieger Sieniewicz Architects北京都市筑景国际建筑设计事务所设计类别:城市设计建设地点:上海场地面积:15公顷委托单位:上海市规划局设计时间:2019年5月至2019年1月外滩滨水区无疑是上海最具代表性的城市空间之一。

为了迎接2019年世博会的召开,改善外滩地区浦江沿岸的交通状况,上海市政府决定将目前外滩沿岸繁忙的过境交通引入地下,将地面道路改造为双向四车道,以释放地面城市空间,并以此为契机对外滩滨水区进行一次较高标准的改造,营造标志性的城市空间形象,使之符合上海外滩的国际地位。

为此,上海市规划局及相关领导单位组织了十家单位参加的国际竞赛,为上海外滩滨水区的改造集思广益,提供思路。

在两轮的评选中,由美国波士顿CHAN KRIEGER SIENIEWICZ ARCHITECTS建筑事务所与北京都市筑景国际建筑设计事务所组成的设计联合体提交的方案均获得了甲方和评审专家一致评选的一等奖方案。

在外滩沿江步行道上缓步徐行是如此令人难忘。

越来越多的上海本地居民和来自全国以及世界各地的游人享受着这种经历。

沿着整条步道,我们看到的不但是20世纪初期上海最动人的部分,而且见证了新上海的崛起——在发展中的世界级大都会,一个代表21世纪都市面貌的城市。

但是,目前在这1.8km长的滨水步道上的沿江游览似乎基本上只是在观望:游人可以回望外滩的历史建筑,或是隔江远眺浦东的雄伟。

但是在整条步行道上,几乎没有途径可以直接地参与到城市的动感和活力中去。

因此目前的外滩更多的是“供游客游览的外滩”,而缺乏“供上海市民日常享用的外滩”的性质。

随着外滩成为日益重要的公共空间,这里呼唤更多更丰富的城市与水岸边缘之间的垂直联系。

外滩旧时的图片展示了昔日水滨和城市间的这种“垂直联系”, 有时是船坞和码头,有时是桥梁和跳板。

上海市外滩滨水区城市设计方案上海市外滩滨水区城市设计方案Shanghai Bund waterfront urban design program项目名称:上海市外滩滨水区城市设计设计单位:美国Chan Krieger Sieniewicz Architects北京都市筑景国际建筑设计事务所设计类别:城市设计建设地点:上海场地面积:15公顷委托单位:上海市规划局设计时间:2007年5月至2008年1月外滩滨水区无疑是上海最具代表性的城市空间之一。

为了迎接2010年世博会的召开,改善外滩地区浦江沿岸的交通状况,上海市政府决定将目前外滩沿岸繁忙的过境交通引入地下,将地面道路改造为双向四车道,以释放地面城市空间,并以此为契机对外滩滨水区进行一次较高标准的改造,营造标志性的城市空间形象,使之符合上海外滩的国际地位。

为此,上海市规划局及相关领导单位组织了十家单位参加的国际竞赛,为上海外滩滨水区的改造集思广益,提供思路。

在两轮的评选中,由美国波士顿CHAN KRIEGER SIENIEWICZ ARCHITECTS建筑事务所与北京都市筑景国际建筑设计事务所组成的设计联合体提交的方案均获得了甲方和评审专家一致评选的一等奖方案。

在外滩沿江步行道上缓步徐行是如此令人难忘。

越来越多的上海本地居民和来自全国以及世界各地的游人享受着这种经历。

沿着整条步道,我们看到的不但是20世纪初期上海最动人的部分,而且见证了新上海的崛起——在发展中的世界级大都会,一个代表21世纪都市面貌的城市。

但是,目前在这1.8km长的滨水步道上的沿江游览似乎基本上只是在观望:游人可以回望外滩的历史建筑,或是隔江远眺浦东的雄伟。

但是在整条步行道上,几乎没有途径可以直接地参与到城市的动感和活力中去。

因此目前的外滩更多的是“供游客游览的外滩”,而缺乏“供上海市民日常享用的外滩”的性质。

随着外滩成为日益重要的公共空间,这里呼唤更多更丰富的城市与水岸边缘之间的垂直联系。

外滩旧时的图片展示了昔日水滨和城市间的这种“垂直联系”, 有时是船坞和码头,有时是桥梁和跳板。

我们规划理念的核心就是唤回这种城市与水域之间强烈的动感。

实现这一理念的基础是对交通空间的改造,过境交通的地下化可以释放出城市空间,也使得外滩区域的交通更本地化,减少了繁忙交通对城市空间的影响。

更重要的,我们还希望利用这一契机创造彼此相间的、丰富的活动。

我们在道路和滨江步行道之间设计了一系列草坡、桥、坡道等元素,把黄浦江和城市腹地用多种方式有机的联系起来,为沿外滩游览的人们提供多样化的城市体验。

这些元素之间的空间可以为人们提供购物、就餐、休憩、活动的空间。

目前外滩的机动车道、消极的绿化空间以及防洪空箱和街道之间的高差阻隔了城市和水滨,使人们无法尽快登上滨江步行道饱览江景。

当人们从南京路或其他地方满怀希望来到这里,期待着一览江景的时候,他们面对的是十车道的繁忙道路和并不方便的地下通道。

即使通过了道路,找到入口登上步行道也需要费一番周折。

未来的外滩道路改造将大大缩小道路宽度,为建立城市和水滨的联系奠定了基础。

我们在此之上设想了三种主要方式来建立城市和水滨之间的有效联系:外滩昔日水滨和城市之间关系草图1.步行天桥步行天桥剖面图从城市中来的人群一旦过了中山路,一系列台阶和天桥就将他们迅速带到滨江步行道。

在这里,浦东的天际线已经先行呈现在眼前。

黄浦江也似乎近在咫尺。

这样一来,滨江步行经验就拓展到中山路边上。

2.绿草如茵的缓坡缓坡剖面图城市和水滨的另一种联系是从中山路人行道到滨江步行道之间的一系列缓坡。

这些缓坡上种植草皮和树木后,形成沿江的带状公园。

人们可以通过不同的小径到达滨江步行道上。

3.林荫道和草坡上的商业空间商业空间剖面图在地段中心地区,我们不但设计了一段环境宜人的林荫道,而且草坡上设计了间或出现一些构筑物,这就使面向中山路的建筑立面为外滩提供必要的商业和服务空间。

这些构筑物从滨江步行道上缓缓升起,人们可以走到屋顶上近距离欣赏外滩的老建筑,也可以坐在坡上欣赏浦东的天际线。

十大目标Ten Goals在1.8km长的范围内,外滩的城市空间具有不同的特色。

我们通过提出十大目标作为总体城市空间的设计指导原则,将它们统一联系起来。

目标1. 加强水滨和城市肌理之间的联系Goal One:Create a more direct relationship between the urban fabric and the Bund Promenade外滩是上海的一部分,也是黄浦江的一部分,应当在南北两个方向使苏州河北面的黄浦江沿岸、十六铺以及老城厢紧密联系起来。

我们在地段北面设计了新的步行桥,人们可以在外滩滨江步行道上直接走到苏州河北侧,而不必经过外白渡桥。

南面重新设计了新开河路绿地和天桥,将外滩经验引导向豫园老城厢。

外滩沿线的建筑代表着20世纪上半页中国乃至世界建筑的最高质量。

这些建筑不仅经过周密的规划,还具有多样性和丰富的细节。

这些建筑和它们之间的空间为外滩的天际线带来了音乐般的节奏感和韵律感。

可惜的是,这种城市肌理与外滩滨江步行道之间的联系目前被道路和消极绿化隔离开来。

上海滨水区这两个最重要因素之间缺乏互动和交流。

我们力图在对滨水区的改造中抓住这些具有象征意义的重要城市景观的节奏,使每一座建筑的尺度都投影到外滩, 并在重要的节点处设置前面谈到的连接。

借此我们将“建筑-空间-建筑”这样的空间性格翻译成为“空间-联系-空间”的新秩序。

城市的肌理与水岸区域由此获得了更为紧密的联系。

滨水和城市肌理联系图目标2. 创建新的景点和设施来提升外滩沿线的活动的多样性Goal Two:Create new destinations and increase the variety of activities along the Bund外滩现在的活动比较单一,以漫步为主,缺乏休息、娱乐和驻足的空间。

服务的对象也是以游客为主,缺乏吸引本地居民活动的内容。

未来的外滩是充满多种多样活动的地区,她不但是一个旅游景点也是上海市民生活不可缺少的一部分。

为此我们设计了一系列新的景点、功能和设施, 有助于提升外滩活动的多样性。

包括:更新的公园和广场、信息中心、商业购物、餐饮、自行车出租点、游泳池、纪念雕塑、观景台、攀岩、滑板场、休闲中心。

服务设施公布图目标3. 提升外滩沿线保留的纪念建筑和特殊空间周围环境的质量Goal Three:Enhance the environment around the special places and monuments to be preserved力图在外滩沿线创造一系列新空间的同时,我们也非常尊重那些已经深深植根于人民印象之中,成为文化遗产的具有特殊意义的地点和纪念建筑。

这些记忆的形成经历了相当长的一段时间,我们不希望将他们破坏或拆除,而是保护并提升它们周围环境的质量。

外滩滨江步行道在上海20世纪30年代的记忆中,外滩的滨水步行道是由一系列互相平行的浮桥构成的。

现在建在空箱之上的步行道已经成为外滩的典型景象,是上海最具代表性的去处之一,并吸引了来自全世界的大量游人。

我们通过带来更多空间上的灵活性和材料上的丰富性来提升外滩步行道的品质。

人民英雄纪念碑、陈毅雕像我们保留了位于苏州河与黄浦江交汇处的人民英雄纪念碑。

在南京路端头,我们保留了陈毅雕像来体现对上海城市的建立者的尊敬。

在他周围拱卫着两个连接人行道和滨江步道的大台阶。

纪念建筑分布图陈毅雕像成为这个新建的广场的一个中心,迎接着从南京路而来的人流。

黄埔公园、外滩天文台我们保留了黄埔公园和外滩源绿地,包括其中的树木和景观元素,并将它们连接并扩大延伸。

用通透的竹子丛和大树替代原来环绕公园的围墙,使人们可以从各个方向进入公园。

保留位于延安路端头的天文台,并将其同新的浮岛公园结合起来。

强化它作为延安路绿化和外滩绿化交点的地位。

使每个来到外滩的人都能近距离地观赏这一建筑。

目标4. 在外滩沿线增加零售商业空间和服务功能Goal Four:Add to the retail opportunities to be found along the Bund随着规划的实施,整个外滩区域在街道两侧都需要从普通的售票亭到高端的餐饮商店等多种形式的商业空间。

当前的街道是单面的,与宏伟的历史建筑相比,道路东侧的商店矮小狭窄,拥挤在滨江步行道的边缘下,不但距离街道边界过远,而且缺乏足够的能灵活利用的空间。

另一方面,道路西侧的历史建筑越来越多地被改造为商业空间,也迫切需要更宽的步行道和更多的市政设施。

因此我们设计了不同的策略来提升外滩地段的商业空间。

在路西历史建筑前面,我们通过加宽步行道和增加行道树等方法提升街道西侧的商业空间品质,吸引更多的商业人流。

在前面设置公共汽车站以及室外座椅等市政设施。

商业与服务空间分布图外滩最重要并最具有代表性的建筑位于南京路和福州路之间。

因此,我们为这一路段的部分位置设计了双面的林荫商业街。

由此,道路西侧的商业空间的质量得到了提升;在街道的另一侧则创建了一系列现代风格的商业空间。

道路中央植有两排树木,这样行人可以从地面过街或驻足瞻仰名人纪念塑像。

现在的地下过街通道可以加以保留并利用起来提供地下商业及展示空间。

在南京路周围我们通过现有的外滩空箱和新设计的桥来围合出一系列三面围合的庭院,桥下设置了一些作为商业零售空间的玻璃盒子。

这些具有宜人尺度的院子提供了餐饮、纳凉、和公共活动的场所。

福州路以南的草地和滨江步行道之间是一些延伸到绿荫公园里的平台,这些平台的下面可以安排信息、售货、卫生间等服务功能。

目标5. 创造与水面更直接的联系Goal Five:Establish an opportunity for a more direct connection to the water外滩最动人的地方还是黄浦江,可惜的是由于防洪空箱的存在以及水质还不够理想,妨碍了人们进步一接近水面,我们的设计希望巧妙的解决这一矛盾。

设计中最大的手笔是地段南面的浮岛公园,我们在上一轮设计的基础上对公园进行了修改,既保留了公园的精髓又照顾了黄浦江通航要求。

这一浮漂在水面上的大平台提供了无数亲水活动的可能性。

除了公园北端留给轮渡外,公园上设置了3个游泳池(两个室内一个室外)。

还有宽敞的人造沙滩以及可以眺望黄浦江两岸的餐厅。

除了浮岛公园外我们还在地段南面增加了一些小的平台,作为比较安静的垂钓空间。

在地段的北面,新的水文站建筑像一个明珠漂浮在水面上。

一座步行桥将水滨的经验带到苏州河北面。

在重要的路口处,一些喷泉装置隐藏在江面以下,在节日里它们会从黄浦江中喷出音乐控制的水花。

人们凭栏远眺时,这些喷泉就成为了浦东建筑的前景。

水面联系分布图目标6. 在外滩沿线创建更具特色和多样性的绿色空间Goal Six:Create more distinctive and varied green spaces along the Bund外滩景观设计合理调节了两个方面的内容。