三峡水库蓄水运用初期长江中下游河道冲淤响应

- 格式:pdf

- 大小:205.84 KB

- 文档页数:5

三峡工程蓄水以来九江-湖口河段河道冲淤分析自三峡工程蓄水以来,九江-湖口河段河道冲淤情况备受关注。

这一地区是三峡水库的下游河段,蓄水以来,水文环境发生了巨大变化,对于河道的冲淤情况产生了重大影响。

对于河道的冲淤情况进行分析,对于有效地管理和保护三峡下游水域环境具有重要意义。

让我们简单地了解一下九江-湖口河段的地理情况。

九江-湖口河段位于长江中下游地区,是湖北省和江西省的交界处。

河段长度约为100公里,自三峡水库蓄水后,这一地区的河流水位受到了极大影响,河道水流受到了较大干扰,造成了一定程度的冲淤情况。

自三峡工程蓄水以来,九江-湖口河段的河道冲淤情况备受关注。

我们来看一下水文变化对于河道冲淤的影响。

三峡水库的蓄水导致了长江下游河道的水文环境发生了根本性的变化,这种变化对于河道冲淤具有深远的影响。

一方面,水库的蓄水导致了下游河段水位的周期性变化,这对于河道的冲刷和淤积造成了影响。

水库蓄水导致了下游河段河道水流速度和流态的变化,这同样对于河道的冲淤情况产生了影响。

水文环境的变化是造成九江-湖口河段冲淤的根本原因。

我们来看一下工程活动对于河段冲淤情况的影响。

自三峡工程蓄水以来,下游河段的河道冲淤情况受到了极大的影响。

一方面,三峡工程的建设过程中,对于下游河段的河道进行了一定程度的治理和改造,这导致了部分区域的河道淤积得到了有效控制。

由于工程活动的挖掘和填方,部分区域的河道冲刷得到了加剧。

工程活动的影响对于九江-湖口河段的河道冲淤情况产生了复杂的影响。

我们要对九江-湖口河段的河道冲淤情况进行综合分析。

自三峡工程蓄水以来,该地区的河道冲淤情况经历了明显的变化。

一方面,水文变化对于河道冲淤产生了深远的影响。

工程活动的影响也对于河道冲淤形成了复杂的影响。

对于九江-湖口河段的河道冲淤情况,需要进行综合性的分析,才能够更好地了解其变化规律和趋势。

针对九江-湖口河段的河道冲淤情况,我们需要采取一系列的措施进行有效的管理。

长江中下游干流河道崩岸状况及其防治作者:胡维忠来源:《长江技术经济》2020年第01期摘要:简述了三峡工程蓄水运用以来长江中下游干流河道冲刷及河道崩岸状况,分析了中下游干流河道崩岸防治面临的形势。

长江中下游干流河道崩岸防治是一项长期而艰巨的任务,从推进崩岸治理、建立崩岸监测预警和应急抢护机制等方面,提出了河道崩岸防治的建议。

关键词:河道冲淤;长江中游;崩岸;预警中图法分类号:TV147 文献标志码:A DOI:10.19679/ki.cjjsjj.2020.0104长江中下游干流河道上起宜昌,下迄长江口,全长1 893km,分布有顺直微弯、分汊、蜿蜒等不同河型河道。

近年来,随着长江上游控制性水库群的建成投运,长江中下游干流河道水流含沙量大幅减少,水沙条件发生明显变化,河道发生长距离沿程冲刷,部分河段河势处于不断调整变化之中,水流顶冲点的变化和近岸河床的冲刷下切,导致河道崩岸,影响河势稳定,威胁两岸堤防和沿江重要基础设施的安全。

1 长江中下游干流河道崩岸及治理状况1.1 长江中下游干流河道冲刷及崩岸状况(1)三峡水库蓄水运用以来,长江中下游干流河道输沙量锐减,河床冲刷加剧。

2003—2017年,宜昌、汉口、大通站年均输沙量分别为0.358、1.01、1.38亿t,分别较蓄水前减少93%、75%、68%。

长江中下游干流河道发生长距离的冲刷,2002年10月至2017年10月,宜昌至湖口段累计冲刷21.24亿m3,年均冲刷1.42亿m3(远大于三峡水库蓄水前1966—2002年的年均冲刷量0.047亿m3),河床平均冲深1~3m。

其中,宜昌至城陵矶河段河床冲刷较为剧烈,平滩河槽冲刷量为12.18亿m3,占总冲刷量的57%;城陵矶至汉口、汉口至湖口河段平滩河槽冲刷量分别为3.92、5.14亿m3,分别占总冲刷量的19%、24%。

(2)三峡水库蓄水运用以来,长江中下游干流河道崩岸较蓄水前有所加剧,影响堤防安全。

三峡工程蓄水以来九江-湖口河段河道冲淤分析自2012年三峡工程首次实现112.1米蓄水位以来,长江流域出现了一系列变化。

随着三峡工程的蓄水,长江下游河道冲淤情况也发生了变化。

九江-湖口河段是长江下游的重要河段之一,该段河道长64.5公里,是长江下游最窄、最深的河段之一。

本文将对九江-湖口河段河道的冲淤问题进行分析。

首先,三峡工程的蓄水对九江-湖口河段河道的水位和流量造成了明显影响。

根据江苏水文局2013年的资料显示,自三峡工程开始蓄水以来,九江-湖口河段水位有所上升。

在平常水位下,该段河道的设计流量为3500立方米每秒,但在三峡工程蓄水后,该段河道的流量有过载的风险,因此需要进行疏浚。

此外,河道的水流速度和水位变化也会对河道的冲淤产生一定影响。

其次,河道底部的沉积物和悬浮物也是九江-湖口河段河道冲淤的重要原因。

由于沉积物和悬浮物的运移速度较慢,河道中容易形成淤积点,使得河道的流量变化受到限制。

特别是在雨季和汛期时,水流速度加快,容易导致河道中的淤积物流失,从而引起冲淤问题。

另外,人类活动也是九江-湖口河段河道冲淤的原因之一。

例如,沿岸的堤坝、码头工程等也会影响河道的自然状况。

在水运方面,船只的沉淀也会对浅水区域造成更深的冲淤现象。

综合上述情况,九江-湖口河段河道的冲淤问题不仅与自然因素有关,也受到人为因素的影响。

因此,为了减少河道冲淤对交通和生态环境的影响,我们需要采取有效的措施。

一方面需要加强河道疏浚,特别是在三峡工程蓄水后,及时监测河道的淤积情况,高效疏浚淤积物,并采取可持续的措施保持河道畅通。

另一方面,应严格控制人类活动对河道的破坏,同时加强对航运和码头工程的管理,不断提高水运工程的设计水平和技术水平,以减少对河道的影响。

长江中下游崩岸治理与河道整治技术措施研究摘要:结合既往资料可得知,开展长江中下游干流崩岸研究和治理,是一项长期而艰巨的任务。

本文简要阐述了三峡工程蓄水以来长江中下游干流的崩岸侵蚀情况,接着系统分析了长江中下游崩岸治理情况。

从开展崩岸研究与防治、建立崩岸预警监测系统、建立应急防护体系等方面,对崩岸研究与治理提出了具体建议。

关键词:长江中下游;崩岸治理;河道整治;技术措施宜昌位于长江中下游。

距长江口下游1893公里。

近年来,由于长江上游控制性水库的建设,黄河干流含沙量急剧下降,水沙要求发生较大变化,河流冲击距离变长,部分河段河势进一步调整变化。

河流波峰点的变化及对近岸河流的影响,会造成河岸崩塌,严重影响河势稳定。

并危及二滩大坝和沿河关键设施的安全。

1.长江中下游干流河道崩岸及治理状况1.1 长江中下游干流河道冲刷及崩岸状况(1)三峡水库蓄水运用开发以来,长江中下游输沙量大幅减少,河流侵蚀程度加深。

2003-2017年,宜昌站、汉沟站、日站年平均输沙量分别为0.358、1.01、1.38亿吨公里,较蓄水前分别减少93%、75%、68%。

长江中下游干流发生远距离影响。

2002年10月至2017年10月,宜昌至湖口冲击超过21.24亿立方米,平均冲击超过1.42亿立方米(远超三峡水库蓄水前1966-2002年年均冲刷470万立方米),河道平均冲击深度13.3米。

其中,宜昌-城陵矶流域河床持续冲击能力较大,平潭航道总冲击量约12.18万亿m3,约占总冲击水量的57%。

城陵矶-汉沟、汉口-湖口河段平潭航道冲刷总量分别为3.92亿m3和5.14亿m3,分别占总冲刷量的19%和24%。

(2)三峡工程运行以来,长江中下游堤防坍塌问题比以往更加严重,影响了堤防安全。

长江流域平原位于冲积平原区,主要河岸由松散沉积物组成,抗冲性能差,河道冲淤变化快,崩岸频繁。

据不完全统计,2003年至2017年,三峡水库蓄水后,长江中下游干流共发生大小崩岸917起,总长度约692.6公里,崩岸强度和频率均高于蓄水前。

三峡工程蓄水以来九江-湖口河段河道冲淤分析1. 引言1.1 三峡工程蓄水背景三峡工程是中国目前最大的水利工程,位于长江上游的湖北省宜昌市,是一个枢纽多用途水利工程。

三峡工程的主要功能包括防洪、发电、航运和水利灌溉。

2003年,三峡工程正式开始蓄水。

蓄水后,峡江水位上升,形成了一个长达660公里的水库,即三峡水库。

三峡水库的蓄水导致了上游河段水位的稳定,同时也对下游河段的水文和水质产生了一定影响。

从三峡工程蓄水开始至今,九江-湖口河段作为三峡水库下游的河段,其河道冲淤问题逐渐凸显。

沉积物的堆积不仅会影响河道的导航能力和水域的透明度,还可能影响水文水质条件,造成生态环境的恶化。

对于九江-湖口河段河道的冲淤问题,有必要进行深入分析,提出有效的对策和建议,以保障水域的健康和持续发展。

1.2 九江-湖口河段河道冲淤问题九江-湖口河段是长江主要支流之一,自古以来就是重要的航运要道和水资源利用区域。

自三峡工程蓄水以来,九江-湖口河段的河道冲淤问题日益突出。

这一问题主要表现为河道淤积严重,导致水深减小、航道变窄,不仅影响了航运安全,也影响了水质和生态环境。

河道冲淤问题的根本原因是蓄水后水流速度减慢,沉积物沉淀在河道底部,导致淤积现象加剧。

水流变化也会导致局部水域生态系统失衡,进一步加剧河道冲淤问题。

冲淤问题严重影响了九江-湖口河段的综合利用功能,急需采取有效的措施进行治理。

为了解决九江-湖口河段河道冲淤问题,需要综合考虑水文水质条件、河道特性、人为因素等多方因素,提出科学合理的对策和建议。

下文将对水文水质条件进行分析,分析河道冲淤影响因素,预测河道冲淤趋势,提出对策建议和工程实施措施,最终评估三峡工程对九江-湖口河段河道冲淤的影响,并展望未来的应对措施。

2. 正文2.1 水文水质条件分析水文水质条件分析是评价河道冲淤问题的重要一环,其中水文条件是指河流的流量、水位、流速等因素,水质条件是指河流的水质状况。

通过对九江-湖口河段蓄水前后的水文数据进行对比分析发现,三峡工程蓄水后,九江-湖口河段水位有所上升,流量有所增加,流速也有所增加。

三峡工程蓄水以来九江-湖口河段河道冲淤分析自从三峡工程开始蓄水以来,九江至湖口河段的河道发生了一系列的冲淤变化。

这篇文章将对这些变化进行分析。

我们来看九江至湖口河段的冲淤情况。

在三峡工程蓄水之前,这一段河道主要以冲刷为主,由于水流湍急,长期以来河道逐渐深刻。

三峡工程的蓄水改变了河流的水文条件。

蓄水后,水流缓慢,水面平静,这导致了沉积物的大量沉积。

蓄水后湖泊水位上升,水位差减小,使得冲刷作用减弱。

九江至湖口河道出现了明显的冲刷减弱和沉积增加的趋势。

我们来看冲淤变化对河道的影响。

河道的冲淤变化直接影响水深、河床坡度和水流速度等水文要素,进而影响河道生态环境和水运交通等。

冲刷作用的减弱导致了河道水深的减小,进而影响了航道的通行能力。

沉积物的大量沉积导致河床升高、变浅,这不仅增加了航道的维护成本,还可能影响到重要设施的安全性。

河道冲淤的变化也影响着沿岸的生态环境。

河岸带的冲刷和沉积给水域生态系统带来了深远的影响,例如改变了溶解氧、温度和浊度等水质因子,进而影响鱼类的栖息和繁衍。

我们来探讨可能的解决方案。

针对九江至湖口河段冲淤问题,可以采取多种措施来调整河道的冲淤平衡。

一种可能的解决方案是进行河道的疏浚工程,通过清除河道中的淤泥和沉积物,恢复河道的通航能力和水流畅通。

另一种解决方案是引入河道生态修复的措施,例如种植河岸带植物,通过根系稳定河岸带以减少冲刷,并增加水生植物来吸附沉积物,缓解河道的冲淤问题。

还可以采取人工疏浚和定期养护等措施来维持河道的畅通和安全。

三峡工程蓄水以来,九江至湖口河段的河道发生了明显的冲淤变化。

这些变化对河道的水文环境、河道生态和水运交通等产生了重要影响。

为了解决这些问题,需要采取相应的技术和管理措施来调整河道的冲淤平衡,以维护河道的通航能力和生态环境的健康。

2.3河流地貌的发育蛇曲,又称河曲,近于环形的弯曲河段。

因形成条件不同可分为自由蛇曲和嵌入式蛇曲(蛇曲形成后,地壳抬升,看起来像“嵌入”地面一样)。

左图为自由蛇曲景观图,右图为嵌入式蛇曲景观图。

完成下题。

1.蛇曲形成的主要外力作用为()A.风力侵蚀B.流水侵蚀C.地壳运动D.冰川堆积2.与自由蛇曲相比,嵌入式蛇曲()A.河道摆动更频繁B.河岸更缓C.河水流速更缓慢D.河谷更深雅鲁藏布大峡谷是地球上最深的峡谷。

读图“雅鲁藏布江大拐弯处景观图”,完成下面小题。

3.下列关于该河谷的说法,正确的是()A.为“U”形谷B.水流平缓C.河床底部平坦D.岸壁较陡4.推断雅鲁藏布大峡谷形成过程,正确的是()A.地壳抬升—固结成岩—流水下蚀B.固结成岩—地壳抬升—流水下蚀C.岩浆侵入—地壳抬升—流水侧蚀D.断裂下陷—固结成岩—流水下蚀处于分水岭两侧的河流,由于侵蚀速度差异较大,其中侵蚀力强的河流能够切穿分水岭,袭夺侵蚀力较弱的河流上游河段,这种水系演变现象称为河流袭夺。

下图为某地区河流袭夺过程示意图。

读图完成下面小题。

5.河流袭夺发生后,河水流向出现倒转的河段是()A.ab段B.bc段C.cd段D.ef段6.河流袭夺发生后()A.ab河段流量变大B.cd河段流速变快C.ef河段搬运能力下降D.cg河段含沙量减少长江中下游河道存在数量众多的江心洲,下图为长江中下游某顺直河段处于萎缩状况的江心洲(三峡水库以下)平面示意图。

2003年三峡水库蓄水以来,该顺直河段江心洲萎缩速度较快。

运用遥感影像定量计算江心洲的面积变化,反映江心洲萎缩或发育过程是一个简单可行的方法。

据此完成下题。

7.在拍摄和获取长江中下游江心洲遥感影像的最佳时间段时,工作人员吃的应季时令水果是A.草莓B.沙糖桔C.秋梨D.西瓜8.该顺直河段江心洲萎缩过程中,不同部位的冲淤情况表现为()A.洲头、洲尾以冲刷为主,洲尾较洲头冲刷严重B.洲头、洲尾以冲刷为主,洲头较洲尾冲刷严重C.洲头以冲刷为主,洲尾以淤积为主D.洲体中间淤积量大9.三峡水库蓄水后,下游大多数江心洲均呈现面积减少和洲体萎缩的趋势,其原因最可能是()A.泥沙淤积减少B.河道宽度变大C.下游流速加快D.径流量增大明显330万年前,鄂尔多斯地块构造稳定,地表起伏小,晋陕黄河段发育了宽广的河谷。

三峡水库蓄水期长江中下游水文情势变化及对策王俊;程海云【摘要】三峡工程于2009年8月通过正常蓄水(175m水位)验收,标志着三峡工程将进入正常运行阶段,全面发挥防洪、发电和航运等综合效益.三峡水库正常蓄水运行后,将改变长江中下游水文情势,水文情势的变化也将带来一定的次生影响.结合三峡水库2009年试验性蓄水情况,分析了三峡水库蓄水期长江中下游出现异常低水位的成因,初步揭示了三峡水库正常运行后长江中下游水文情势的变化规律,并对降低三峡蓄水对中下游的影响等相关对策问题进行了初步探讨.【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2010(000)019【总页数】4页(P15-17,14)【关键词】三峡水库;蓄水;长江中下游;水文情势;对策【作者】王俊;程海云【作者单位】水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉;水利部长江水利委员会水文局,430010,武汉【正文语种】中文【中图分类】TV123一、三峡水库蓄水运用原则及近年蓄水情况三峡水库正常蓄水位175 m,汛期防洪限制水位145 m,枯季消落最低水位155m,相应防洪库容221.5亿m3。

按照国务院批准的三峡试验性蓄水期现行调度方案(《三峡水库优化调度方案》,2009年10月):汛末水库兴利蓄水时间不早于9月15日;蓄水期水库水位实行分段控制,9月25日水位不超过153 m,9月30日水位控制在156~158 m之间,10月底可蓄至汛后最高水位;蓄水期控制坝前水位上升速度,逐步减小下泄流量,10月下旬蓄水期间,一般情况水库下泄流量不小于6500m3/s。

2003年三峡工程进入围堰发电期,汛期按135 m水位运行,枯季按139 m水位运行。

2006年汛后三峡工程进入初期运行期,汛后水位抬升至156 m,汛期按144~145 m运行。

2008年汛后,三峡水库开始实施试验性蓄水,9月28日开始蓄水,11月 10日库水位最高蓄至172.80m。

2009年汛后,三峡水库从9月15日继续试验性蓄水,起蓄水位146.25 m,10月1日水位蓄至157.93 m,11月1日水位蓄至170.98 m,11月24日水位蓄至最高171.41m,相应库容距水库蓄满差35.6亿m3。

泥沙研究2005年10月Journal of Sediment Research第5期三峡水库蓄水运用初期长江中下游河道冲淤响应戴仕宝1,2,杨世伦1,赵华云1,李明1(11华东师范大学河口海岸国家重点实验室,上海200062;21滁州学院地理系,安徽滁州239012)摘要:根据来自长江水利委员会的2003年三峡水库蓄水前后出(入)库水沙变化的逐日数据(2003.5.25-6.12)以及长江中下游2003年和多年平均的干支流测站数据,本文对三峡水库蓄水初期长江中下游河道冲淤响应进行了初步研究。

三峡水库蓄水后,拦沙作用十分明显,仅2003年6-12月份,水库淤积泥沙即达1124亿t。

由于泥沙被水库拦截,其下游各站输沙量均降低,河道沿程普遍发生冲刷(除监利至螺山段外)。

各江段冲淤响应表现不一,从宜昌至监利冲刷量逐渐减小,监利至螺山段淤积,而从螺山到大通冲刷量逐渐增大。

宜昌站至大通站间长江河道2003年总冲刷量为01798亿t,比预测值小。

三峡水库蓄水运用后长江河道冲淤形势发生的变化将对长江中下游环境带来一定的影响,加强及时的监测与研究十分必要。

关键词:三峡水库;长江中下游;河道冲淤;洞庭湖中图分类号:TV142文献标识码:A文章编号:0468-155X(2005)05-0035-051引言三峡工程运用后将对长江中下游产生何种影响一直是人们十分关注的话题。

三峡工程委员会曾专门立项对此进行研究,一些研究者也曾撰文进行了分析与预测[1~3]。

就三峡工程对长江中下游泥沙的输移将产生的影响,三峡工程委员会得出的基本结论是:三峡建坝后,枢纽下泄水流的含沙量明显减少,坝下游河道将经历较长时期的冲刷-平衡-回淤过程。

水库运用初期1-12年内,下泄悬沙量约为入库悬沙总量的32%,平均每年下泄悬沙量约1168亿t,中下游河道平均每年约冲刷泥沙1183亿t,每年输送到长江入海口的泥沙量为316亿t,约占大通水文站多年平均年输沙量4168亿t的77%[4]。

2003年6月,三峡水库正式蓄水运用。

从2003年的实测数据看,预测与实测之间差距甚大。

如大通站的年输沙量的预测值为316亿t,而2003年的输沙量实测值仅为2106亿t,差距之大出乎预料,因此及时开展这方面的研究显得非常必要。

虽然前述的预测值是水库运用初期的平均值,但就一般而言年际之间的差距应该不是太大,所以可以认为预测与2003年的实测值之间的差距是显著的。

前人曾对长江上游[5]和中下游泥沙输移[6]及河道冲淤做过一定的研究,但是由于长江流域面积的巨大、流域地貌过程的复杂性以及人类活动的干扰等原因[7,8],很多问题还有待进一步的深入研究。

特别是,由于三峡工程的建设,将从根本上改变长江中下游泥沙的平衡状况。

本文将主要从与长江多年平均输沙情况对比的角度,以2003年实测值为依据,对三峡水库蓄水初期长江中下游河道冲淤响应进行初步的研究。

2研究区域和资料来源本文主要研究三峡水库蓄水初期长江中下游宜昌到大通之间河道的泥沙输移及冲淤变化特征。

在收稿日期:2004-12-09基金项目:国家重点基础研究项目(973)课题(2002CB412407);国家自然科学基金(40076027);安徽省高等学校青年教师科研资助计划项目(2005jq1129)作者简介:戴仕宝(1970-),男,安徽芜湖人,副教授,在职博士生,主要从事自然地理研究.E-mail:daishi bao@s 35此区间,长江除承接了上游干流的来水来沙外,还有洞庭湖四水、汉江和鄱阳湖流域的支流汇入。

其中洞庭湖对调节长江干流的水沙起着重要的作用。

本文的研究将不考虑区间上述支流流域外的来水来沙情况。

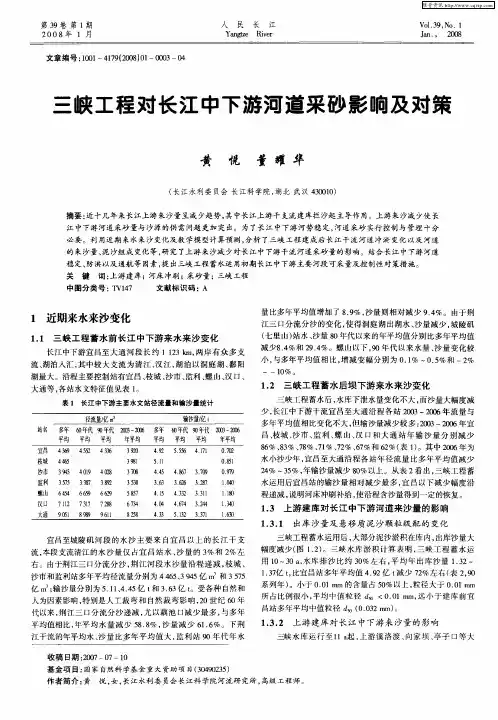

图1 三峡蓄水前后(5月25日-6月12日)清溪场和宜昌站输沙率Fig.1 Sedi ment flux of Qingxichang and Yichang station around the i mpound ment of ThreeGorge Dam(25M ay~12Jun)本文的数据来源主要有三个方面:一是本文作者收集的资料,包括来自长江水利委员会的1954年以来的长江中下游干支流水文站的水沙资料和三峡水库蓄水前后2003年5月25日-6月12日清溪场站和宜昌站的监测资料等;二是来自5中国河流泥沙公报6(2000-2003年)的数据资料;三是已发表的各种论文论著文献资料。

3 结果和讨论311 三峡水库蓄水前后下泄水沙的变化图1是根据三峡水库蓄水前后2003年5月25日-6月12日清溪场站和宜昌站实测流量和含沙量绘制。

由图可见,从5月28日开始水库的拦水截沙作用即开始出现,随后下泄水沙逐步减少。

至2003年6月10日,三峡水库蓄水位达135m,此后下泄水沙迅速增加。

由图1显示的两个特点十分引人关注:一是从5月28日开始水库的拦水截沙作用开始出现后泥沙被拦截率迅速增加,至5月31日拦沙率已达90%。

此后拦沙率几乎一直维持在此水平之上,6月8-9日甚至达99%。

6月8日以后拦沙率开始下降,但至6月12日拦沙率依然达68%。

二是,清溪场站6月8日前后输沙率有一明显峰值,但经水库拦截后,在宜昌站这一现象已不可见。

这种水库对泥沙峰值的调平作用将对下游水沙变化带来很大影响。

历来长江泥沙输移的特点之一是丰水多沙,枯水少沙。

由于水库的调节作用,在洪季时水库下游河段将在某些时段呈现丰水平沙(或少沙)的状况,这一水沙条件的变化必将对下游河道造成一定的影响。

图2 2003年6-9月寸滩和宜昌站输沙量以及其区间的泥沙淤积Fig.2 Sediment discharge at Cuntan andYichang station and the sedimentation in the Three Gorges Dam from June to October in 200352003年长江泥沙公报6显示,2003年三峡水库蓄水后的7个月(6-12月)淤积泥沙即达1124亿t,为宜昌站该年输沙量(01976亿t)的1127倍。

图2是根据52003年长江泥沙公报6数据计算绘制而成。

由图可见,除10月份外,6-9月月平均泥沙淤积均在012亿t 左右,此4个月的泥沙淤积之和即达1亿t 左右,拦沙率为49%。

需要说明的是,52003年长江泥沙公报6提供的1124亿t数据是根据输沙平衡法计算了清溪场(入库)和黄陵庙(出库)两站之差得出的,而图2的计算依据是寸滩和宜昌两站的输沙量,二者稍有区别。

在寸滩以下入库的支流主要为乌江,其2003年的6-9月输沙量之和约为0112亿t 。

三峡大坝距离宜昌尚有约40km,2002年12月至2003年11月河道(包括葛洲坝水库)冲刷量为0108亿m 3(52003年长江泥沙公报6),如以沉积物密度为1132@103kg P m 3计算的话[9],冲刷量为01106亿t 。

两相比较,本文计算的4个月的泥沙淤积值(约1亿t 左右)与实际的淤积量应该差距不大。

2003年寸滩站和武隆站合计年输沙量为212亿t,宜昌站为01976亿t,如以上述两值分别代表入库和出库的泥沙,则2003年三峡水库的拦沙率为56%。

2003年寸滩站年均含沙量为0161kg P m 3,宜昌站为01238kg P m 3,出库径流含沙量下降了61%。

比较起三峡委的预测,水库的实际拦沙率要小于预测值。

36312 三峡工程运用后长江中下游主要测站输沙量均较上年降低,但降低幅度各异长江干流宜昌、汉口、大通水文站2003年输沙量比上年及多年平均(1954-2000)均有降低(图3)。

比较起三峡委员会的预测值,预测与实测之间差距很大,如宜昌站和大通站预测值分别为1168亿t P 年和316亿t P 年,而2003年实测值仅为01976亿t 和116亿t 。

造成这一差距的原因可能是多样的,但进入长江干流泥沙的减少可能是主要原因。

如2003年入库泥沙(以寸滩站加武隆站计,不包括库区来沙)为212亿t,比原预测所用的多年平均值5126亿t 降低了58%。

所以虽然2003年水库的实际输沙率要大于预测值,但因为入库泥沙大幅度减少,故宜昌站2003年的实测输沙量还是比预测降低了很多。

对大通站而言,造成实测大大低于预测的原因除了水库下泄泥沙的减少外,还有对水库下游河道冲刷量的高估。

根据本文计算(见下文),2003年长江中下游河道的实际冲刷量为0179亿t,大大低于原预测的1183亿t 。

由于长江流域水库建设以及水土保持工作的开展,进入长江干流的泥沙自70年代以来逐渐减少[9],三峡工程委员会的预测并没有把这一情况考虑进去,本文认为这应该是造成预测与实测之间差距甚大的主要原因。

由图3还可以看到,从宜昌站到大通站,2003年输沙量降低的幅度逐渐减小,这可能与两个因素有关:一是沿程的冲刷补给,使含沙量逐渐增加;二是宜昌以下长江干流还有洞庭湖四水、汉江和鄱阳湖流域的支流等的汇入,这些汇入的支流带来的泥沙并未有明显的减少(图4),因此也相应地减少了汉口和大通站的输沙量降低比例。

图3 宜昌、汉口、大通站2002、2003年与多年平均(1954-2000)输沙量Fig.3 Sediment discharge at Y ichang,Hankou andDatong station in 2002,2003and the annual value from1954to2000图4 2002与2003年城陵矶、汉江、湖口输沙比较Fig.4 Compari son of sedi ment flux of Chenglingji,Hangjiang and Hukon i n 2002and 2003图5 长江中下游干流沿程冲淤变化(图中枝城站的数据表示的是宜昌至枝城的冲淤量,余下同:多年平均数据来源于参考文献[12],时间段为:汉口站1954-1995,大通站1952-1995,其余1951-1995)Fig.5 Erosion and deposition along the trunk Yangtze River downstream the Three Gorges Dam313 沿程普遍发生冲刷,但各江段表现不一三峡建坝后,枢纽下泄水流的含沙量明显减少,沿程普遍发生冲刷(除监利至螺山段外),但各江段表现不一(图5),主要特点为:¹宜昌至监利站:虽然宜昌至监利站多年平均表现为冲刷,但从图5可看出2003年冲刷强度急剧增大。

2003年宜昌至枝城、枝城至监利的冲刷量分别为0133和012亿t,平均每公里冲刷量则分别达到54175和21161万t 。

º监利至螺山站:监利至螺山站多年平均为冲刷,年均冲刷量为0107亿t,而2003年却为轻微淤积,淤积量为0102亿t 。