抗日战争中各军队编制及其历史

- 格式:rtf

- 大小:501.94 KB

- 文档页数:25

日本陆军二战时的作战编制、装备、军衔日本陆军二战时的作战编制、装备日军二战时陆军单兵装备大至如下:士兵:6.5毫米38式步枪,30式刺刀,94甲水壶,前后盒弹匣(120发子弹),钢盔等。

将校:94式手枪,望远镜,军刀,地图囊,将校水壶。

日军还有一种特殊装备89式掷弹筒,这是一种类似微型迫击炮的东西,其结构是一节底部封闭的圆筒后接一段钢管用于握持,钢管底部再铰接一底座,类似迫击炮的座钣,发射微型榴弹,无支架及瞄准具。

可以用来填补迫击炮与手榴弹之间的支援火力空白,威力不比手榴弹强多少。

与枪榴弹相比不占据步枪枪口,但相对枪挂榴弹发射器并无任何优势,作为一种单兵面杀伤武器,曾普遍装备一线部队。

日本陆军的作战编制日军的基本单位是师团,它有多种编制。

在抗战爆发时,日军有十七个常设师团是日军的常备军,番号依次为近卫、一至二十(内欠十三、十五、十七、十八师团)。

编制为四单位制,即师团下辖二个旅团,旅团下辖二个步兵联队,步兵联队辖有三个步兵大队,大队下辖四个步兵中队、一个机枪中队(八挺重机枪)、一个步兵炮小队(二门70mm步兵炮),步兵中队辖三个步兵小队,小队辖一个机枪组(二挺轻机枪)、一个掷弹筒组(二个掷弹筒)和二个步枪组。

师团还辖有一个炮兵联队、一个辎重联队、一个工兵联队、一个骑兵联队(四个骑兵中队与一个机枪中队)以及其他部队。

此时的师团分为两种,一是驮马制,炮兵联队辖有四个大队(三十六门75mm山炮与十二门75mm野炮),步兵联队辖有一个山炮中队(四门山炮)、一个步兵炮中队(四门步兵炮),总编制为28500人。

一是挽马制,炮兵联队有三十六门野炮与十二门120mm榴弹炮,步兵联队辖有一个山炮中队与一个速射炮中队(37mm速射炮四门),总编制为25000人。

此外还有以下一些独立的特种兵部队:骑兵旅团(辖二个骑兵联队与一个骑炮兵联队、一个装甲车队)、坦克联队、独立工兵联队、独立野炮联队(三十六门120mm榴弹炮与十二门75mm野炮)、独立野战重炮兵联队(二十四门150mm重榴弹炮)、野战重炮兵联队(十六门100mm加农炮)、独立重炮兵大队(八门150mm加农炮)、迫击炮大队(中型迫击炮三十六门)、独立山炮兵联队、电讯联队、铁道联队等等。

抗日战争中侵华日军序列抗日战争中侵华日军序列“七七事变”后侵华日军系列一、侵华日军“华北方面军”序列(1937年8月31日)司令官:寺内寿一大将参谋长:冈部直三郎少将司令部驻天津,次年1月移北平,总兵力约37万人。

第一军:司令官香月清司中将,辖第六师团、第十四师团、第二十师团第二军:司令官西尾寿造中将,辖第十师团、第十六师团、第一0八师团方面军直辖第五师团、第一0九师团、中国驻屯混成旅团、临时航空兵团等二、侵华日军“上海派遣军”序列(1937年8月15日-10月)司令官:松井石根大将参谋长:饭诏守少将司令官驻上海。

第三师团:师团长藤田进中将第十一师团:师团长山室宗武中将第九师团:师团长吉住良辅中将第一0一师团:师团长伊东正喜中将第十三师团:师团长狄洲立兵中将第十军:司令官柳川平助中将,辖第六师团(由华北调来)、第十八师团、第一一四师团1937年11月12日日军攻占上海后,“上海派遣军”改为“华中方面军”;12月13日攻占南京后,司令部移至南京。

三、“关东军”序列司令官:植天谦吉大将参谋长:东条英机中将司令部驻长春。

第一师团:师团长河村恭辅中将第二师团:师团长冈村宁次中将第四师团:师团长松井命中将第十二师团:师团长山天乙三中将独立混成第一旅团、独立混成第十一旅团等四、“台湾军”序列五、侵华日军舰队序列第二舰队(1937年7月28日编成)司令官吉田善吾中将“中国方面舰队”(1937年10月20日编成)司令官长谷川清中将第三舰队司令官长谷川清中将兼第四舰队司令官丰田富武中将抗日战争胜利前夕侵华日军序列一、“中国派遣军”序列(1945年8月)总司令官:冈村宁次大将总参谋长:小林浅三郎中将华北方面军司令官:根本博中将参谋长:高桥坦中将第一军:司令官澄田赉四郎中将;辖第一一四师团、独立混成第一旅团、独立步兵第六旅团、第十四旅团第十二军:司令官鹰森孝中将;辖第一一0师团、第一一五师团、骑兵第四旅团等第四十三军:司令官细川忠康中将;辖第四十七师团、独立混成第五旅团、独立步兵第一旅团等方面军直辖坦克第三师团,独立混成第一、八、九旅团,独立步兵第二旅团等第六方面军司令官:冈部直三郎大将参谋长:中山贞武少将第十一军:司令官笠原幸雄中将;辖第五十八师团,独立混成第二十二、八十八旅团第二十军:司令官板西一良中将;辖第六十四、六十八、一一六师团,独立混成第八十一、八十二、八十六、八十七旅团方面军直辖第一三二师团,独立混成第十七、八十三、八十四、八十五旅团,独立步兵第五、七、十一、十二旅团第六军:司令官十川次郎中将;辖第七十、一三三师团、独立混成第六十二、八十九、九十一旅团第十三军:司令官松井太久郎中将;辖第六十、六十一、六十五、六十九、一0一师团,独立混成第九十、九十二旅团,独立步兵第六旅团第二十三军兼香港占领地总督部:司令官田中久一中将;辖第一0四、一二九、一三0师团,独立混成第二十三旅团、独立步兵第八、十三旅团“中国派遣军”直辖第三、十三、二十七、三十四、四十、一三一师团,第十三飞行师团以上“中国派遣军”共105万人。

抗日战争中的中国军队编制与组织抗日战争是中国人民进行的一场艰苦卓绝的反侵略战争,是中国军队在抵抗日本侵略者过程中通过不断摸索、改革与创新形成的一套军队编制与组织体系。

本文将从中国军队的编制和组织两个方面进行论述,展示中国军队在抗日战争中的战斗力和作战方式。

一、编制体系中国军队的编制体系在抗日战争中起到了决定性的作用。

为了有效应对日本侵略者的入侵,中国军队针对日军的作战特点,通过不断总结、调整和改进,形成了灵活多样的编制结构。

首先,中国军队采取的主要编制形式是区域性的集团军制度。

由于中国国土辽阔,日军入侵的主要方向也有所不同,因此中国军队根据不同地区的战略需求,成立了相应的集团军,如华北、东北、华东等地方性集团军。

这种编制方式保证了指挥系统的有效性和灵活性。

其次,中国军队还注重建立独立师制。

在面对日军的快速机动和突然袭击时,中国军队采取了独立师制的编制方式。

独立师具备完整的作战能力,可以独立行动,同时也方便集结配合,迅速应对战局的变化。

此外,中国军队还大力发展游击战和地方武装。

游击战成为了中国抗战的重要战术手段,由于游击队的编制与组织相对灵活,能够迅速反应和拼死作战,给日军造成了极大的困扰。

地方武装则在各地区形成统一指挥,与正规军协同作战,形成了犹如鳞次栉比的防线。

这种编制方式不仅充分发挥了地方力量,也提升了抗战的整体战斗力。

二、组织体系组织体系是中国军队在抗日战争中的另一个重要方面。

为了提高战斗力和适应游击战的需要,中国军队进行了一系列的组织调整和改进。

首先,中国军队在抗日战争中实行了军事区域化管理。

将全国分为若干军区和战区,统一指挥、统一调度,形成了垂直指挥系统。

这种组织方式通过层层授权、分工细化的方式,使军队的指挥更加高效和灵活。

其次,中国军队注重配备合适的军官和指挥员。

为了提高作战效能,中国军队重视培养和选拔优秀的军事干部,大力推进军事人才的培养和选拔机制。

在抗日战争中,众多优秀军事指挥员相继崭露头角,如刘伯承、邓小平等,为中国军队的战斗力提升做出了巨大贡献。

抗日战争中的中国军队战斗序列与编制在抗日战争期间,中国军队以不屈不挠的精神与英勇的战斗力与敌人进行了顽强的抗争。

为了有效地组织和指挥作战,中国军队采用了一套战斗序列与编制体系。

本文将介绍这一体系的概况,并着重探讨抗日战争中中国军队的战斗序列与编制。

一、战斗序列与编制的概况在军队中,战斗序列是指军队在作战行动中的一种有序组织形态。

而编制则是指军队在人员、装备和组织结构上的具体配置。

战斗序列与编制直接关系到军队的指挥效能和作战能力。

抗日战争时期,中国军队主要由地方军和正规军两部分组成。

地方军主要是由各个抗日根据地的抗日游击队组成,他们力图瓦解日本侵略者的后方,发动广大农民参与抗战。

而正规军则是由国民党军队和中国共产党领导的红军组成,他们在主力军的战斗序列和编制中发挥着重要作用。

二、中国军队的正规军战斗序列与编制针对中国军队的战斗序列与编制,以地方军为基础,正规军进行了进一步的体系化和规范化。

主要的战斗序列与编制包括以下几种:1. 师团营连排:中国军队采用了师团营连排的编制方式。

以师为最大编制单位,下辖若干个团,每个团下辖三个营,每个营下辖三个连,每个连下辖三个排。

这种战斗序列的编制方式,能够保证指挥系统的高效运作,确保战斗力的充分发挥。

2. 分队制:在实际作战过程中,中国军队也采用了分队制的战斗序列。

根据情况的需要,可以将编制单位进一步细分为若干小组或者分队,以便更好地适应复杂多变的作战环境。

3. 纵深防御体系:为了应对日军的进攻,中国军队在战斗序列与编制中注重纵深防御。

在前沿设立防线,以严密的阵地设施、火力和兵力布置,形成敌我交战的主战场。

而在后方则设置预备队和战略后备部队,以备不时之需。

三、中国军队的地方军战斗序列与编制地方军是抗日战争中中国军队的一个重要组成部分。

他们主要依托于各个抗日根据地,由当地党政组织和军事机构指导组织。

地方军在战斗序列与编制上也有一些特点:1. 游击战斗序列:地方军主要以游击战为主要作战方式,因此他们的战斗序列相对灵活。

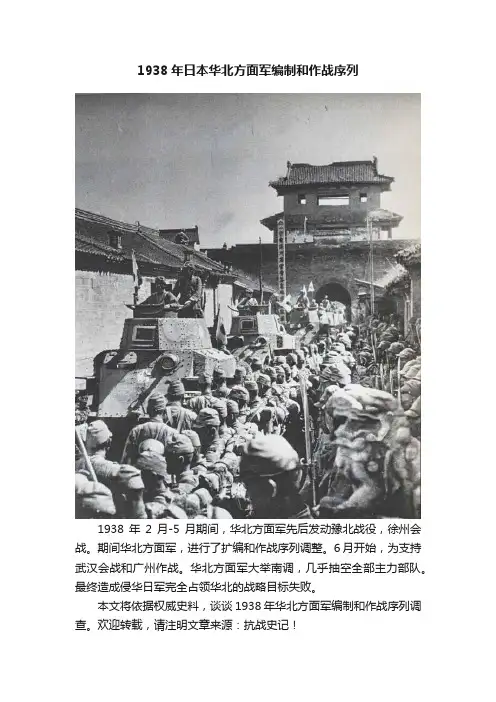

1938年日本华北方面军编制和作战序列1938年2月-5月期间,华北方面军先后发动豫北战役,徐州会战。

期间华北方面军,进行了扩编和作战序列调整。

6月开始,为支持武汉会战和广州作战。

华北方面军大举南调,几乎抽空全部主力部队。

最终造成侵华日军完全占领华北的战略目标失败。

本文将依据权威史料,谈谈1938年华北方面军编制和作战序列调查。

欢迎转载,请注明文章来源:抗战史记!一,驻蒙军成立和编入华北方面军1937年11月9日,日军攻陷太原。

太原保卫战以失败告终。

华北战事暂告一段落,山西正面战场大型会战也基本结束。

1937年12月27日,日本陆军省下令。

原关东军察哈尔兵团自1938年1月8日编成驻蒙兵团,直属日本天皇裕仁。

是后7月初,驻蒙兵团改称驻蒙军,司令部设张家口,该军由大本营直辖改为华北方面军直辖。

以下为驻蒙军成立初期作战序列:驻蒙兵团司令官莲沼蕃中将参谋长石本寅三少将辖第26师团师团长后宫淳中将第26师团为1937年10月,日本关东军新编师团。

成立之初辖第26步兵团,独立步兵第11,12,13联队和搜索队,工兵第26联队,辎重兵第26联队,独立山炮兵第12联队。

1938年3月12日独立混成第2旅团编入驻蒙兵团。

(1)时任华北方面军司令官—寺内寿一大将二,徐州会战期间华北方面军编制和作战序列1938年1月26日,日本华北方面军司令寺内寿一下达了“黄河以北平定作战”命令。

第14师团,第108师团发动豫北战役。

为支持战事,华北方面进行编制和作战序列调整。

2月10日,中国驻屯混成旅团改编为中国驻屯兵团,并临时编成独立混成第3,4,5旅团。

3月20日均编入华北方面军。

当天,第114师团由第10军转隶华北方面军直辖部队。

华北方面军兵力大大增强。

以下为中国驻屯兵团编制:中国驻屯兵团辖中国驻屯步兵第1,2,3联队中国驻屯战车队,骑兵队,炮兵队,工兵队1938年3月,华北方面军派遣第5,第10师团,发动徐州会战。

同时调整了方面军部队建制,3月30日经过调整后的华北方面作战序列如下:司令官寺内寿一大将第1军司令官香月清司中将参谋长饭田祥二郎少将辖第14师团师团长土肥原贤二中将辖步兵第27旅团,步兵第28旅团第20师团师团长川岸文三郎中将辖步兵第39旅团,步兵第40旅团第108师团师团长下元熊弥中将辖步兵第25旅团旅团长中野直三少将步兵第104旅团旅团长苫米地四楼少将第109师团师团长山冈重厚中将辖步兵第31旅团旅团长藤谷长英少将步兵第118旅团旅团长本村省三少将第16师团师团长中岛今朝吾中将辖步兵第19旅团旅团长草场辰已少将步兵第30旅团旅团长篠原次郎少将(1937年8月旅团长为佐佐木到一少将)注:第16师团于4月12日转隶第2军军配属部队野战重炮兵第2旅团旅团长平田健吉少将独立混成第3旅团旅团长佐佐木到一中将独立混成第4旅团旅团长河村薰少将第2军司令官西尾寿造中将辖第5师团师团长板垣征四郎中将辖步兵第9旅团旅团长国崎登少将辖步兵第11联队,第41联队步兵第21旅团坂本顺少将(1937年8月原旅团长三浦敏事少将)辖步兵第21联队,第42联队第10师团师团长矶谷廉介中将辖步兵第8旅团旅团长长濑武平少将辖步兵39,40联队第30旅团旅团长田鸠荣次郎少将(另有史料称为第33旅团长濑谷启少将)辖步兵第10联队,第63联队军配属部队野战重炮兵第1旅团等独立混成第5旅团旅团长秦雅尚中将混成第3旅团旅团长田村元一少将混成第13旅团旅团长森田正范少将第114师团师团长末松茂治中将辖步兵第127旅团旅团长秋山光三少将步兵第102联队,第66联队步兵第128旅团旅团长奥保夫少将步兵第115联队,第150联队另辖骑兵第18大队,野炮兵第120联队,工兵第114联队,辎重兵第114联队中国驻屯兵团团长山下奉文少将(日后马来亚之虎)临时航空兵团兵团长德川好敏中将辖第1飞行团团长仪峨徹二少将第3飞行团团长佐贺忠治少将注:华北方面军临时航空兵团于同年7月改编为航空兵团。

侵华日军陆军编制(大队)

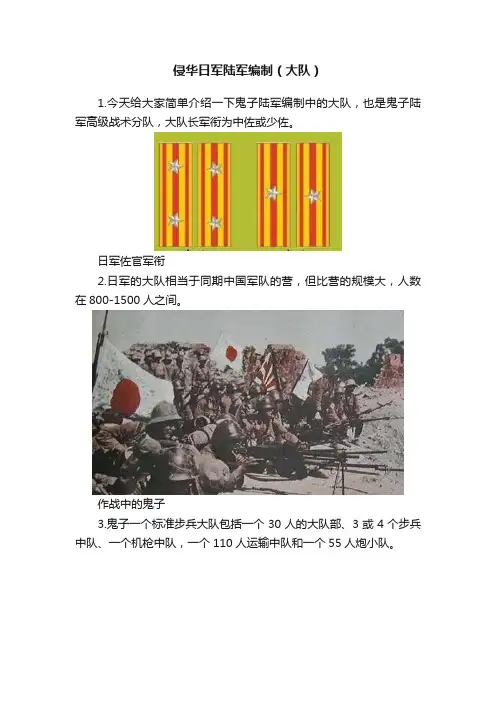

1.今天给大家简单介绍一下鬼子陆军编制中的大队,也是鬼子陆军高级战术分队,大队长军衔为中佐或少佐。

日军佐官军衔

2.日军的大队相当于同期中国军队的营,但比营的规模大,人数在800-1500人之间。

作战中的鬼子

3.鬼子一个标准步兵大队包括一个30人的大队部、3或4个步兵中队、一个机枪中队,一个110人运输中队和一个55人炮小队。

鬼子运输队

4.二战后期独立步兵大队由4个步兵中队、1个机枪中队和1个步兵炮中队组成,人数为1274人。

5.除了步兵大队,鬼子陆军编制还有独立机关炮大队、野(山)炮兵大队和独立迫击炮大队。

6.独立机关炮大队下辖3个中队,每个中队96人,九八式机关炮6门。

加上司令部人员,全大队共有340人。

日军机关炮

野(山)炮大队包括1个小型司令部、观测队,大队运输队、3个野(山)炮中队,装备12门75毫米野(山)炮,共有688人。

鬼子山炮

独立迫击炮大队辖3个迫击炮中队,每个迫击炮中队辖3个迫击炮小队,每个迫击炮小队有4门迫击炮,全大队共有36门炮,约有2000人。

鬼子迫击炮

鬼子大队的装备比同等编制的中国军队要强的多,甚至比大多数师级装备还要强,因此可见抗战的艰难。

抗日战争中的中国军队和指挥官中国是二战中反法西斯力量的重要组成部分,中国军队以其英勇的抵抗精神和卓越的指挥能力闻名于世。

在抗日战争中,中国军队和指挥官发挥了重要作用,为抵抗日本帝国主义的侵略做出了巨大贡献。

一、中国军队的组织和编制中国军队在抗日战争中采用了灵活的组织和编制,以适应战争的需要。

根据实际情况,中国军队分为正规军、游击队和民兵等不同类型。

正规军主要由中央军、地方军和八路军、新四军等主力部队组成,他们经过严格的训练和装备,具备了一定的战斗力。

游击队则主要由地方武装和党员组成,他们在敌占地区开展游击战争,给日军造成了巨大的困扰。

民兵则是由普通百姓自愿组成的,他们主要负责维护当地治安和协助军队作战。

二、中国军队的武器装备由于中国当时经济相对落后,同时遭受了长期的内战和帝国主义的侵略,军队的武器装备相对较为简陋。

然而,中国军队凭借其顽强的抵抗精神和灵活的战术,成功地与日本军队展开了顽强的战斗。

中国军队在战争的过程中积极改进武器装备,并采用了一些被俘获的日本武器。

三、中国军队的指挥官中国抗日战争中涌现出了一大批杰出的军事指挥官,他们在战争中表现出色,为抗战胜利做出了重大贡献。

其中最具代表性的有董其武、叶剑英、彭德怀等。

董其武是中国军队的重要指挥官之一,领导了华北抗日战争,在战争中展现了出色的指挥才能。

叶剑英是中国军队的杰出指挥官之一,他在长沙保卫战中展现了出色的军事才能和领导力,被誉为“长沙钢壁”。

彭德怀则是中国军队的杰出指挥官之一,在游击战争中发挥了重要作用,他的战术和指挥能力为中国军队的抗战胜利做出了重要贡献。

四、中国军队的战斗经验在抗日战争中,中国军队积累了丰富的战斗经验。

中国军队学会了与敌人作战,采取了一系列有效的战术和策略。

他们充分利用地域优势,采取游击战争的方式,有效地削弱了日本军队的实力。

中国军队还懂得和其他国家的军队开展合作,充分利用外援的力量。

五、中国抗战胜利的意义中国军队和指挥官在抗日战争中的英勇抵抗和出色表现,为抗战胜利做出了巨大的贡献。

抗日战争时期的军队组织与指挥系统抗日战争是中国历史上一段艰难卓越的岁月,也是中国军队组织与指挥系统发展的重要时期。

在这场战争中,中国军队以其坚定的意志和出色的组织能力,成功地抵御了日本侵略者的进攻。

本文将从军队组织和指挥系统两个方面来探讨抗日战争时期的情况。

一、军队组织抗日战争时期,中国军队的组织经历了一系列的变革和发展。

起初,由于军队的装备和训练水平相对较低,中国军队在抵抗日本侵略者时遭受了一系列的挫折。

然而,随着战局的发展和军队的壮大,中国军队逐渐形成了一套相对完善的组织体系。

首先是军队的层级组织。

抗日战争时期,中国军队分为军、师、团、营和连等不同的层级。

军是最高指挥机构,负责全局的决策和指挥;师是军队的基本作战单位,负责具体的战斗任务;团、营和连则分别是师的下级单位,负责执行更为具体的任务。

这种层级组织的设置,使得中国军队能够更好地协调作战行动,提高战斗效能。

其次是军队的编制和装备。

为了应对日本侵略者的进攻,中国军队在抗日战争时期进行了大规模的扩编和装备升级。

新的军队编制更加科学合理,装备也得到了大幅度的提升。

这为中国军队在战场上取得了一系列的胜利提供了有力保障。

最后是军队的后勤保障。

在抗日战争时期,中国军队面临着严峻的后勤困难。

然而,通过各种努力和创新,中国军队建立了一套相对完善的后勤保障体系。

后勤保障包括军需物资的供应、伤病员的救治和军队的后勤运输等方面。

这些后勤保障的工作为中国军队的战斗提供了重要的支持,使其能够在艰苦的战斗环境中坚持抵抗。

二、指挥系统抗日战争时期,中国军队的指挥系统也发生了一系列的变革和创新。

在起初的阶段,由于指挥系统的不完善,中国军队在战场上时常出现指挥混乱和战术失误。

然而,随着战争的深入和经验的积累,中国军队逐渐形成了一套相对成熟的指挥系统。

首先是指挥系统的层级设置。

为了更好地指挥作战,中国军队在抗日战争时期设立了军、师、团和营级指挥机构。

这些指挥机构负责指挥和协调下级部队的行动,使得中国军队能够更加高效地进行战斗。

中国工农红军各军的编制序列及其演变中国工农红军第一军(2支)鄂豫皖边红一军(1920年4月成立)军长许继慎政委曹大骏副军长徐向前参谋长朱亚伦主任熊受暄第一师(原31师)师长徐向前政委戴克敏(李荣桂)第二师(原32师)师长漆德伟政委王培吾第三师(原33师 + 原32师两个团)师长周维炯政委姜镜堂独立旅(原32师一部与部分游击队)旅长廖业祺(兵力:3个师1个旅长2100余人)(1931年1月,商城长竹园会师,红一军与红十五军合编为红四军)红一方面军的第一军(1935年7月21日)军长林彪政委聂荣臻参谋长左权主任朱瑞(8月,编入右路军北上;9月,在甘南哈达铺改编为中国工农红军陕甘支队第一纵队)中国工农红军第二军(1930年7月)(湘西红四军和鄂西红六军合编而成)军长贺龙政委朱勉之参谋长张应南第四师师长王炳南政委陈协平第一团(警卫团)团长覃甦政委汪毅夫(兵力:一师一团2000余人)(1931年3月,缩编为红三军第七师)中国工农红军第三军(3支)赣西南红三军(1930年7月)(原赣西南的红六军改称红三军编入红一军团)军长黄公略政委陈毅参谋长周子昆第七师(原第一纵队)师长陈伯钧政委李涛第八师(原第二纵队)师长刘畴西政委王如痴第九师(原第三纵队)师长徐彦刚政委朱良才(兵力:三个师5000余人)(1932年,第八师撤销;12月,军部撤销)(1933年,第七师、第九师同红二十二师合编为红一军团第一师)湘鄂西红三军(1931年3月)(红二军团改编而成红三军)军长贺龙政委邓中夏参谋长陈德清主任柳直荀第七师师长孙德清政委朱勉之第八师师长王一鸣政委王鹤第九师师长段德昌政委陈培萌教导第一师师长王炳南政委陈协平教导第二师师长黄大鹏政委涂美中警卫第一团警卫第二团警卫第三团湘鄂西警卫团汉川独立团荆当独立团军直教导团(兵力:5个师6个团5200余人)(1934年10月,红三军在贵州印江县复称红二军团)红一方面军的第三军(1935年7月21日)(红一方面军的第三军团奉命改称红军第三军)军长彭德怀政委杨尚昆参谋长肖劲光(8月,编入右路军北上;9月下旬,在甘南哈达铺改编为中国工农红军陕甘支队第二纵队)中国工农红军第四军(4支)井冈山中国工农红军第四军(1928年4月28日)(南昌起义部队余部、湘南起义农军、工农革命军第一军第一师在井冈山的宁冈会师)军长朱德党代表毛泽东参谋长王尔琢主任陈毅第十师(朱部与部分湘南农军)师长朱德党代表宛希先二十八团二十九团第十一师(毛部与部分湘南农军)师长毛泽东党代表何挺颖三十一团三十二团三十三团第十三师师长陈毅三十四团三十五团三十六团(兵力:约万人,枪3000支)(1928年5月25日改称为红军第四军。

国民党抗战初期的的军队编制抗战初期国民党军陆军常备军编制目前常见的几个数据和序列表如下:(1)1937年2月,军政部长何应钦在第五届第三次全体中央委员会议所提《军事报告》有关作战兵力如后:国军总计兵力:步兵182个师,独立步兵46个旅;骑兵9个师,6个独立旅;炮兵4个旅,20个独立团,此外尚有各钟特程编制及地方部除未列入。

共170余万人。

预定使用第一线作战者,步兵约80个师,9个独立旅;骑兵9个师;炮兵2个旅,及16个独立团。

此数字为大部分书籍视为抗战初期兵力。

(2)抗日战史记载1937年7月初,计步兵183个师,独立步兵58个旅,独立步兵43个团;骑兵9个师,5个独立旅,3个独立团;炮兵2旅,15个独立团,13个独立营;工兵2个团;交通兵3个团;通信兵2个团;宪兵11个团,2个独立营。

官佐136,000余人,士兵1,893,000余人,总计2,029,000余人。

(3)日本方面资料统计:计步兵223师,47旅;骑兵15师3旅;炮兵6旅。

总兵力200万中央直系军:步兵47师,1旅;炮兵3旅;兵力412,000人。

中央旁系军:步兵36师,13旅;兵力338,000人。

地方军阀军:步兵64师,11旅;骑兵14师,1旅;炮兵3旅;兵力523,000人。

其他杂牌军:步兵76师,22旅;骑兵1师,2旅;兵力722,000人---------------------------------------------------------------------------------此重要三表只有数字,皆未见详细序列表。

市面上常见的抗战初期序列表实际是1937年8月以后扩编了若干军后的序列表,并非抗战未爆发前的实际状况。

故尝试编一个番号183个师为基准,时间1937年6月为基准的序列表供大家参考。

各师所辖旅、团番号及主官时有变化,此文所列只能反映某一时段状态,仅供参考。

引用书籍:(1)刘凤翰:战前的陆军整编(民国十七年七月至二十六年四月)(2)刘凤翰:论抗战前日人对中国军事之调查(3)国民革命军沿革实录(4)国民党军简史(5)国民党治军档案(6)中华民国国民政府军政职官人物志(7)中国国民党九千将领(8)中华民国军事史略稿第三卷(9)国民党将领亲历记(10)民国史档案资料丛书(11)文史资料选辑目录:第一部分:师及独立旅番号、主官、驻地情况第二部分:绥靖公署、路军、军番号及隶属情况第三部分:派系分类统计及已经整理师第一部分:(1)中央嫡系34个步兵师,1个骑兵师,3个独立旅第1师师长李铁军驻地江苏徐州下辖2旅4个步兵团1B李正先(1R熊志一、2R杨杰), 2B詹忠言(3R陈鞠旅、4R李友梅)第2师师长郑洞国驻地陕西渭南下辖2旅4个步兵团 1个骑兵团4B赵公武(7R司徒洛、8R刘平), 6B罗奇(11R吴啸亚、12R钟祖荫),骑兵团叶剑雄第3师师长李玉堂驻地福建南平下辖2旅4个步兵团、1个补充团8B赵锡田(13R刘秉哲、15R潘质), 9B胡蕴山(16R樊龄、18R 周庆祥),补充团丁宗宪第4师师长王万龄驻地绥远集宁下辖2旅4个步兵团11B马励武(23R傅竞芳、24RR刘汉兴),10B石觉(19R倪祖耀、20R蒋当翊)第6师师长周磊驻地湖南衡阳下辖2个旅4个步兵团(原浙军)17B丁友松(33R王辅臣、34R朱福星)、18B翁国华(35R吴振华、36R何永启)第9师师长李延年驻地湖南衡阳下辖2旅4个步兵团25B张琼(49R张金廷、50R杨宝谷),26B夏德贵(51R孙鑑堂、52R 窦长清)第10师师长李默庵驻地河南郑州下辖2旅4个步兵团28B旅长陈牧农(56R杨雪珊、57R刘明夏),30B谷乐军(58R刘建修、59R王声溢)第11师师长彭善(代理)驻地广东曲江,下辖2旅4个步兵团31B叶佩高(61R梅春华、62R余子温),33B莫与硕(65R朱鼎卿、66R胡琏)第14师师长霍揆彰驻地湖南常德2旅4个步兵团40B方天(79R阙汉骞、80R王中柱),42B曾粤汉(83R高魁元、84R 杨勃)第25师师长关麟征驻地陕西咸阳下辖2旅4个步兵团73B粱恺(145R戴安澜、146R郑明新),75B张耀明(149R覃异之、150R张汉初)第36师师长宋希濂下辖2旅4个步兵团106B陈瑞河(211R顾葆裕、212R李志鹏),108B杨光钰(215R刘英、216R胡家骥)第43师周祥初驻地甘肃平凉下辖3个步兵团253R赵天铎、255R王肇寅、258R梁树森第49师师长李及兰驻地陕西咸阳下辖3个步兵团289R李精一、291R陈嘘云、294R李禹祥第51师师长王耀武驻地陕西南郑下辖32旅4个步兵团151B周志道(301R吴克定、302R程智)、153B李天霞(303R周志道、306R邱维达)第58师师长俞济时驻地湖南岳阳辖2旅4个步兵团、1个补充团172B何凌霄(343R朱奇、344R陈式正),174B吴继光(347R魏常禄、348R李德生)、补充团戚永年第59师师长韩汉英驻地贵阳下辖3个步兵团349R林贤察、351R张德能、354R罗醒尘第60师师长陈沛驻地湖北汉口,下辖3个步兵团355R丘登原、357R张燮元、360R粱仲江第61师师长杨步飞驻地江西九江,下辖3个步兵团261R陈参、263R劳冠英、266R邬子匀第67师师长李树森驻地广东乐昌下辖2旅4个步兵团199B李芳郴(398R覃道善,399R傅锡章),201B蔡丙炎(401R朱志席、402R李维藩)第78师师长李文驻地河南商丘下辖2旅4个步兵团232B周士冕(463R徐保、464R陈上拔)、234B李用章(467R许良玉、468R谢义锋)第79师师长陈安宝驻地陕西高陵下辖2旅4个步兵团、1个补充团235B段朗如(469R木壬林、470R尚望)、237B叶裳(473R冯宗毅、474R杨振光)、补充团周建武(代)第80师师长陈琪.现驻地福州2旅4个步兵团238B王继祥(476R都堪、477R李逾君)、239R钱东亮(478R李鼎彝、479R李人淑)第83师师长刘戡驻地河南信阳下辖2旅4个步兵团247B李楚瀛(493R李纪云、494R余锦源),249B陈武(497R梅展翼、498R曾宪邦)第87师师长王敬久驻地江苏常州下辖2旅4个步兵团259B沈发藻(517R刘漫天、518R罗哲东),261B刘安祺(521R陈颐鼎、522R易安华)第88师师长孙元良驻地江苏无锡下辖2旅4个步兵团262B彭巩英(523R吴求剑、524R韩宪元),264B黄梅兴(537R廖龄奇、528R朱赤)第89师师长王仲廉驻地绥远丰镇下辖2旅4个步兵团265B李铣(529R罗芳珪、530R谭乃大),267B赖汝雄(533R李守正、534R舒荣)第92师师长陈烈驻贵州贵定,下辖3个步兵团547R梁汉明、549R徐荣光、552R林卧薪第93师师长甘丽初驻地广东虎门下辖3个步兵团553R陈孝强、555R甘霸、558R陈金城第94师师长朱怀冰驻地山西新绛下辖2旅4个步兵团280B陈希平(559R潘笑清、561R李建平),282B潘春霆(563R朱毅生、564R董绍周)第97师师长孔令恂驻地兰州,下辖3个步兵团577R董德乾、579R李鸿成、582R陈梦庚第98师师长夏楚中驻地湖北汉口下辖2旅4个步兵团292B吕国铨(583R路景荣、584R胡一),294B方靖(587R侯思明、588R向敏思)第99师师长傅仲芳驻地贵州桐仁辖2旅4个步兵团295B李士林(589R雷祥林、590R黄鹤立)、297B温良(兼)(593R 叶运、594R刘啸凡)中央军校教导总队队长桂永清:第一支队司令何绍周(1R龚贤湘(代))、2R韩文源、3R刘天绍),第二支队司令王公亮(4R孙立人、5R丘之纪、6R钟宝胜)第51军辎重总队总队长唐杰吉驻地陕西长安骑兵第7师师长门炳岳驻地绥远卓资山辖3个骑兵团K19R朱钜林、K20R张绍成、K21R张春芳独立第35旅旅长李东锰驻地湖北谷城辖2个团703R王子愚、704R杨昆源独立第37旅旅长陈德法驻地浙江宁渡辖2个团709R朱企、710R粱为焯暂编第5旅旅长柳际明驻地贵州桐梓辖2个团1R雷道隆、2R皮德沛(2)中央军半嫡系部队46个步兵师、2个骑兵师、10个独立旅第5师师长谢溥福驻地重庆辖3个步兵团(原赣军)25R吴士瑜、27R但去非、30R张镜远第7师师长曾万钟驻地河南郑州辖2旅4个步兵团、1个独立团(朱培德滇系军部队)19B李世龙、(37R王开桢、38R李育仁),21B沈元镇(40R张述尧、41R尉迟毓鸣)、独立团张学文第8师师长陶峙岳驻地陕西岐山下辖2旅6个步兵团(原湘系军部队)22B史策(43R张镇球、44R黄克虎、45R徐傅授)、24B曾致远(46R 李绍庵、47R刘骏、48R刘世安)第12师师长唐淮源驻河南开封辖2旅4个步兵团、1个补充团(原金汉鼎滇系军部队)34B马昆(67R杨玉昆、68R朱峻德),35B朱淮(71R尹继勋、72R吕继周)、补充团李自林第13师师长万耀煌(兼)驻地河南南郑下辖2旅4个步兵团(原金汉鼎之滇系军部队)37B潘祖信(73R刘锐、75R云瑞),38B夏鼎新(77R涂直、78R张亚一)第15师师长王东原驻地湖南芷江下辖2旅6个步兵团(原湘系军部队)43B陈孔连(85R周先仁、86R刘履德、87R萧学文)、44B张彀中(88R 王志刚、89R欧阳明、90R李熙茂)第16师师长章亮基驻地浙江江山下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)46B何平(92R欧阳霆、95R胡惕)、47B杜道周(93R唐肃、96R欧阳烈)第18师师长朱耀华驻地江西万载下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)52B黄钟(103R唐植成、104R王俊武)、54B喻镜渊(107R康文岳、108R 汤池)第19师师长李觉驻地浙江丽水下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)55B唐伯寅(109R刘湘辅、110R邬乐知),57B庄文枢(113R秦庆武、114R周昆源)第21师师长李仙洲驻地陕西吴堡直辖下辖2旅6个步兵团(原刘珍年部)21B崔振东(121R金连城、122R刘芳贵、123R马贵衡),63B吕祥云(124R李尚镜、125R张子耕、126R王元堂)第23师师长李必蕃驻地陕西潼关下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)67B李严武(134R刘鸿基、137R李昌琬)、69B李若霖(133R黄子华、136R李荣佐)第24师师长李英驻地陕西歧山下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)70B彭戢光(139R虢清涛、140R梁锋)、72B许振初(143R汤季楠、144R刘佐棠)第27师师长冯安邦驻地湖北孝感下辖2旅4个步兵团(原西北军部队)79B黄樵松(157R侯象麟、158R杨守道),80B阎廷俊(159R张克明、160R黄宗颜)第28师师长董钊驻地陕西蒲城下辖2旅4个步兵团(原陕军部队)82B李梦笔(163R张开印、164R卫光华)、84B张景骞(165R张凤桐、166R丁荣国)第34师师长张迺葳隶属鄂豫皖边区下辖2旅4个步兵团(原陕军部队)100B董廷伯(199R杜伯彦、201R李朗生)、102B薜鸿哉(202R王志强、203R王兆瑞)第35师师长马鸿宾驻宁夏固源辖3旅6个步兵团、1个骑兵团(西北宁马回军部队)103B马玉麟(205R马惇靖、206R马文清),104B马献文(207R马赞良、208R白泳祥)、105B冶成章(210R马绍武、209R马奋英)、骑兵团马培清第41师师长徐源泉驻四川万县下辖2旅4个步兵团、1个补充团(原直鲁联军部队编)121B张习崇(241R傅慎修、242R赵景武)、123B芮勤学(245R余勤仁、246R孟棠宣)、补充团刘午荫第44师师长萧之楚(兼)驻地陕西安康辖2旅4个步兵团、1个补充团(原方振武旧部)130B张池(259R于显文、260R杨建民)、131B于兆龙(261R傅佩亮、262R李印臣)、补充团宁富春第45师师长戴民权驻地陕西蒲城下辖2旅4个步兵团133B谭青云(267R崔怀宝、268R赵清标),134B戴民权(兼)(269R戴忠义、270R杨鼎岑)第46师师长戴嗣夏驻地江西赣州辖2旅3个步兵团(缺编一个团)(原湘系军部队)136B鲁渭平(271R张继南、272R陈笃光)、137B曹典江(274R练光枢)第47师师长裴昌会驻地湖北黄安下辖2旅4个步兵团193B张信成(277R李铭斗、278R郭之缙),141B郭贻珩(281R李鸿陵、282R杜凌云)第48师师长徐继武驻地湖北恩施下辖2旅4个步兵团,1个补充团142B旅长陶继侃(兼)(283R牛荣亭、284R任萧亭),144B郭浚(287R 赵我华、288R曹毅)、补充团李德惠第50师师长成光耀驻地湖南浏阳下辖2旅4个步兵团、1个补充团(原湘系军部队)148B彭诗圭(295R文德、296R朱竹轩)、149B朱刚伟(297R杨练煊、298R李作雄)、补充团李邦藩第53师师长李韫珩(兼)驻地重庆下辖2旅6个步兵团(原湘系军部队)157B周启铎(314R黄人英、316R刘宝吾、318R莫岳中)、159B李清献(313R郑侨、315R李可才、317R欧阳疑)第54师师长郝梦龄驻地贵州遵义下辖2旅4个步兵团(原魏益三部)161B孔繁瀛(321R王藻臣、322R刘秉诚),162B王晋(323R李棠、324R陈荣修)第55师师长李松山驻地江西婺源下辖2旅4个步兵团(原陈调元苏军部队)163B杨名芳(325R吴匡一、327R王嘉楠),165B张彬(328R焦长富、330R张景榘)第56师师长刘尚志驻地浙江嘉兴辖2旅6个步兵团(闽系军部队)167B汤邦桢(332R宋邦屏、333R孔海鲲、334R甘复)、168B桂振远(335R李欢、336R丁贤志、337R田玉璠)第57师师长阮肇昌驻地陕西西安下辖2旅4个步兵团169B施中诚(338R杨宗鼎、339R李琰)、171B谈经国(341R龙子育、342R宋润田)第62师师长陶柳驻地湖南沅江下辖2旅6个步兵团(原湘系军部队)185R谢龙(367R张空逸、368R朱再生、369R谭有恩)、186B刘建文(370R钟涤松、371R马骥、372R袁亚初)第63师师长陈光中驻地江西上饶下辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)187B李伯蛟(373R汤宏怀、374R何兆基)、189B王德彰(377R陈齐、378R粱权)第77师师长罗霖驻地湖北宜昌辖2旅4个步兵团(原湘系军部队)230B胡良玉(459R蒋太衡、460R陈有朋),231B席秉钧(461R赵可夫、462R龙云弼)第82师师长张刚驻地湖北随县辖3个步兵团(鄂军部队)487R管心源、489R向铁、492R鲍鸿钧第85师师长陈铁驻地安徽蚌埠下辖2旅4个步兵团(原黔系军部队)252B陈鸿远(505R谷熹、506R糜藕池),255B郝家骏(509R李萼、510R石鸣呵)第90师师长欧震驻地贵阳下辖3个步兵团(原粤系军部队)535R陈侃、537R薛纯武、540R官惠民第95师师长李铁军驻地河南南阳辖2旅4个步兵团(河南地方保安旅扩编)285B徐中岳(568RR徐树南、569R庞公璐)、283B程子宜(565R 廖运泽、566R冯士英)第96师师长赵锡光驻地重庆下辖3个步兵团(原赣军部队)571R李世荣、573R张仰虞、576R谢文蔚第100师师长马步芳驻地青海西宁下辖3旅6个步兵团、1骑兵旅2个骑兵团、个手枪团、1个炮兵团(西北青马回军部队)298B马步康(595R马华英、596R刘呈德),299B马继融(597R马得彪、598R马瑜)、300B韩起功(599R谭呈祥、600R马全义)、骑兵旅马朴(1R马步銮、2E马忠义)、手枪团马玉龙、炮兵团杨玉成第133师师长杨汉域驻地贵州毕节2旅4R个步兵团(川系军杨森集团之部队)1B高德周(1R周炳文、2R曾彦臣),2B周翰熙(3R陈亲民、4R唐武城) 第134师师长夏炯驻地贵州安顺2旅4个步兵团(川系军杨森集团之部队)4B李朝信(7R吴建中、8R李介立)、5B杨干才(9R赵嘉谟、10R范培基)第135师师长杨汉忠驻地贵州大定2旅4个步兵团(川系军杨森集团之部队)6B罗润德(11R李麟昭、12R向文彬)、5R刘席涵(9R林相侯、10R 陈德高)第139师师长黄光华驻地河北邯郸下辖3个步兵团(原晋系军商震部)715R林作桢、716R樊光普、717R张效援第140师师长王文彦驻地陕西风翔,下辖3个步兵团(原黔系军部队)718R李靖华、719R方日英、720林秀生第141师师长宋肯常驻地河北邢台下辖3个个步兵团(原晋系军商震部)715R徐鸿诚、721R李文炳、723R唐永良第142师师长吕济驻地河北永年下辖3个个步兵团(原晋系军商震部)724R杨钟、725R孙定超、726R李兆锳第168师师长马鸿逵(兼)驻地宁夏银川3旅6团(西北宁马回军)1B卢忠良(1R马得贵、2R韩海礼)、2B马英才(3R秦福成、4R谢修臣)、3B马敦静(5R马世俊、6R周福财)青海南部边区警备司令部司令马步芳兼下辖骑兵2个旅(西北青马回军部队)K1B马彪(K1R喇平福、K2R马元祥)、K2B马元海(K1R以秉忠、K2R 贡葛环觉)骑兵第5师师长马步青驻地甘肃凉州下辖2个骑兵旅、2个步兵旅(西北青马回军骑兵部队)K1R马禄(1R魏珍、2R马福仓)、K2B韩起禄(1R敏得愧、2R马长青),步兵旅祁明山(1R马如磷、2R马进昌),直属炮兵团韩荣福,手枪团马呈祥独立第6旅旅长周志群驻地福建宁德(原黔系军部队)辖2个团独立第10旅旅长马全良(西北宁马回军部队)辖2个团团长马得英、马昌贵独立第32旅旅长胡达驻地湖南长沙(原湘系军部队)2个团694R王坊、685R李湘霖独立第34旅旅长罗启疆驻地贵州镇远3个步兵团(原黔系军部队)700R沈荃、701R杨思贵、702R胡健独立第36旅旅长盛逢尧3个步兵团706R冯正国、707R魏凤韶、708R傅克军独立第43旅旅长刘震清2个团727R李萼、729R郝家骏新编第3旅旅长蒋作均驻地湖北宜昌2个团1R薛豫屏、3R潘笑清暂编第11旅旅长周燮卿现驻地浙江遂昌(湘系军何键集团之部队)2个团1R杨绍卿、2R何翰承暂编第12旅旅长李国钧现驻地浙江淳安(湘系军部队)2个团1R李国鸿、2R李东升(3)中央军旁系部队34个步兵师、1个骑兵师、21个独立旅、2个骑兵旅第17师师长赵寿山驻地陕西下辖2旅6个步兵团(原西北军系杨虎城部陕军)51B张骏京(100R李维民、101R张骏京、102R张世俊),49B耿志介(97R程鹏九、98R孙子坤、99R陈际春),辎重团上官树德第20师师长孙桐萱(兼)驻地山东兖州下辖3旅6个步兵团(原西北军韩复榘之部队)58B张清秀(115R刘泮水、116R刘德法)、59B赵心德(117R史大福、118R滕运荣)、60B孙学发(119R胡兴起、120R孙正训)第22师师长谷良民驻地山东周村下辖2旅6个步兵团(原西北军韩复榘之部队)64B宁纯孝(127R田海中、128R林秉海、129R葛开祥),66B李占标(130R孔祥昇,131R薛明亮、132R康占魁)第26师师长刘雨卿驻地贵州都匀下辖2旅4个步兵团(川系军部队)76B朱载堂(151R傅秉勋、152R解固基)、78B王镇东(153R王隽、154R 胡荡)第29师师长曹福林驻防山东济南下辖3旅6个步兵团(原西北军系韩复榘之部队)85B王士琦(169R侯兆麟、170R刘玉荣)、86B陈德馨(171R张传曾、172R高蓝田)、87B荣光兴(173R靳殿邦、174R史占一)第30师师长孙连仲(兼)驻地河南淮阳下辖2旅4个步兵团(原西北军吉鸿昌旧部)88B任泮兰(175R吴明林、176R袁有德),89B侯镜如(177R孙玉泉、178R李公敏)第31师师长池峰城驻地河南信阳下辖2旅4个步兵团(原西北军系部队)91B黄鼎新(181R乜子彬、182R王贯之),92B刘恒德(183R牛殿楫、186R王震)第32师师长王修身驻地安徽太湖,下辖2旅5个步兵团(原西北军系部队)94B时德学(187R潘陶万、188R王德宏)、95B高国钧(189R符子琴、190R葛振铎)、补充团蒋修仁第33师师长冯兴贤驻地湖北罗田下辖3个步兵团(原西北军系部队) 194R泰丹云,197R雍济时、198R高玉洁第37师师长冯治安驻地北平西苑下辖3旅6个步兵团、1个特务团(原西北军系部队)109B陈春荣(217R胡文郁、218R孙长坡)、110B何基沣(219R吉星文、220R戴守义)、111B刘自珍(221R吴振声、222R张子钧)第38师师长张自忠驻地北平南苑下辖3旅6个步兵团、1个特务团(原西北军系部队)112B黄维纲(223R李金镇、224R张宗衡)、113B刘振三(225R安克敏、226R崔振伦)、114B董升堂(227R杨干三、228R祁光远)第39师师长庞炳勋(兼)驻地山西运城下辖2旅6个步兵团(原西北军系部队)115B刘世荣(229R黄书勋、230R朱家麟、231R崔玉海),116B李运通(232R孙敬祖、233R李振清、234R史振京)第40师师长刘培绪驻地湖北老河口下辖3个步兵团(湖北地方部队扩编)709R王哿仁、710R杜德孚、711R任承佑第42师师长柳彦彪驻地陕西大荔下辖2旅4个步兵团(原西北军系杨虎城旧部)124R郭景唐(247R楚宪曾、248R景行),126B王克敬(251R薛如兰、252R扆久哉)第52师师长卢兴荣驻地福建下辖2旅4个步兵团(闽军部队)154B罗景星(307R卢子安、308R张胜高)、156B卢新铭(311R戴振兴、 312R 杨作源)第64师师长武庭麟驻地河南商城下辖2旅4个步兵团、1个补充团(原河南镇嵩军部队)191B邢清忠(兼)(381R袁斌、382R武永禄),192B杨天民(383R张世惠、384R朱瓒)补充团武良杉第65师师长刘茂恩(驻地湖北麻城辖2旅4个步兵团、1个补充团(原河南镇嵩军部队)194B姚北辰(387R王汉杰、388R王文材),195B马祺臻(389R牛正亭、390R邢国光)补充团张奇第74师师长李汉章驻地济南下辖2旅4个步兵团(原西北军系韩复榘之部队)220B李益智(439R江保元、440R傅国曾)、221B马贯一(443R黄芳俊、444郭其濬)第75师师长宋天才驻地福建建瓯辖2旅4个步兵团(前河南镇嵩军部队)223B韩文英(445团长水清浚、446R焦克功),225B史克勤(449R 段金亭、450R金绍文)第76师师长张钫(兼),现驻地福建光泽下辖2旅4个步兵团(原樊钟秀建国豫军部队)227B王凌云(453R王沣、454R李学正)、228B王殿阁(455R李君峨、456R李堃)第81师师长展书堂驻地山东维县辖2旅4个步兵团(原西北军系石友三旧部)241B唐邦植(481R林凤军、482R张德蕴)、243B运其昌(485R陈延年、486R赵廷璧)第84师师长高桂滋驻地陕西绥德辖辖2旅4个步兵团(陕军部队)250B刘天禄(499R任子勋、500R李农藻),251B高建白(501R吕晓韬、502R艾捷三)第86师师长高双成驻地陕西榆林2旅4个步兵团、1个补充团(陕军地方部队)511R516R256B左世允、旅长姜占奎,团长罗德新、张杰、高致凯、张云衢、张屏藩、补充团胡景通第102师师长柏辉章驻地湖北大悟辖2旅4个步兵团(原黔系军部队)304B杜肇华(605R李维亚、607R陈蕴瑜)、306B蒋德铭(609R钟立纲、612R陈伟光)第103师师长何知重驻地贵州河口辖3个步兵团(原黔系军部队)613R罗熠斌、615R周相魁、618R万式炯第121师师长吴剑平驻地江西萍乡3个步兵团(原黔系军部队)659R常文镒、660R周文彬、661R魏锡龄第132师师长赵登禹驻地河北河间辖2旅4个步兵团、1个特务团(西北军系宋哲元新扩编的部队)1B刘景山(1R张修仁、2R王昆山)、109B王长海(217R王子亮、218R 张文友)第143师师长刘汝明驻地察哈尔省张家口下辖2旅4个步兵团、1个特务团(原西北军系部队)1B李金田(1R刘福祥、2R陈禄德)、2B李曾志(3R刘广信、4R刘芸田)、特务团阎尚元第165师师长鲁大昌现驻地甘肃岷县辖3旅6个步兵团、1个骑兵团(甘肃地方民团武装编成)493B梁应奎(985R赵国华、986R任谦)、494B蒋汉城(987R马三纲、988R孙伯泉)、495B王咸一(989R龚登禄、990R朱显荣)、骑兵团孟世权第166师师长郜子举现驻地河南洛阳 2旅4个步兵团(原樊钟秀建国豫军残部编成)496R宋涛(991R魏振铎、992R刘希程)、498B申茂生(995R刘法舜、996R陈衡)第167师师长杨渠统驻地河南漯河2旅4个步兵团旅长晁广顺(团长刘志勘、仇良明)、501B薛蔚英(高紫岳、岳铁僧)第169师武士敏驻地陕西大荔(原西北军杨虎城部)2旅4个步兵团1B行占鳌(1R张莅庭、2R潘锡畴)、2B王宏业(3R黄维华、4R赵子章)第177师师长李兴中驻迪陕西三原辖2旅4个步兵团、1个补充团(原西北军系杨虎城部)529B许权中(1057R阎揆要、1058R韩子芳),530B任云章(1059R 张子因、1060R王云山)、补充团杨復震新编第8师师长蒋在珍驻地湖北崇阳(原黔系军部队)3个团22R傅衡中、23R李昌荣、24R吴谦独立第4旅旅长王金鏞现驻地陕西平利(新组建)辖2个步兵团610R徐世敬、612R王汉民独立第5 旅旅长郑廷珍驻地安徽舒城(原西北军系部队)辖2个步兵团614R李继程、615R高增级独立第19 旅旅长沈玺亭驻地河南尉氏(河南地方保安团队编成)独立第20旅旅长王劲哉驻地河南杞县(西北军系杨虎城之陕军部队)独立第25旅旅长张凌云驻地北平西苑(原西北军系宋哲元第29军新扩编的部队)辖2个步兵团673R胡庆华、675R王为贤独立第26旅旅长李九思驻地河北马广(原西北军系宋哲元第29军新扩编的部队)辖2个步兵团678R朱春芳、676R马福荣、独立第27 旅旅长石振纲驻地河北任丘(原西北军系之宋哲元第29军新扩编的部队)辖2个步兵团679R刘汝珍、681R赵书文独立第28 旅旅长柴建瑞驻河北河间(原西北军系宋哲元之第29军新扩编的部队)辖2个步兵团682R许炳亚、684R韩永顺独立第29旅旅长田温其驻地张家口(原西北军系宋哲元之第29军新扩编的部队)辖2个步兵团685R王春堂、687R李凤科独立第39 旅旅长阮玄武驻地北平北苑(原西北军系部队方振武部改编)辖2个步兵团1个特务团715R张景福、717R隋文波、特务团董翰卿独立第40旅旅长夏子明驻地张家口辖2个团718R尹士喜、719R阎凤鸣独立第44旅旅长张华棠驻地江苏宿迁(原西北军系部队)辖2个团727R吴鹏举、729R仲得山独立第45旅旅长张銮基驻地安徽屯溪(原刘珍年残部编成)辖3个团733R贺丹桂、734R赵元泰、735R徐万金独立第46旅旅长鲍刚驻地河南内乡、镇平地区(原方振武旧部改编)辖2个团736R辛少亭、738R廖运周新编第10旅旅长李贵清驻地甘肃靖远(甘肃地方部队编成)2个团1R杜汉三、2R王五田新编第11旅旅长刘宝堂驻地甘肃愉中(由甘肃地方部队编成)2个团1R陈国宾、2R刘宝堂骑兵第9师师长郑大章驻地北平南苑(原西北军系骑兵部队)辖骑兵2旅6团K1B张德顺(团长祝常德、宋炳乾、萧国荃)、K2B李殿林(阎俊海、宋吉祥、柳树堂)骑兵第13旅旅长姚景川驻地河北宣化(原西北军系骑兵部队)3个骑兵团K1R陶翰选、K2R王永祥、K3R周鸿顺骑兵第14旅旅长张占魁驻地河南确山(原西北军骑兵部队)2个骑兵团团长杨天斌、马二兴云南陆军第1旅刘正富(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:1R卢浚泉、2R布秉武、3R刘正富云南陆军第2旅安恩溥(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:4R郭建臣、5R万保邦、6R安恩溥云南陆军第3旅龙雨苍(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:7R萧本元、8R严家训、9R龙雨苍云南陆军第5旅鲁道源(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:10R冯云、11R王炳章、1R鲁道源云南陆军第7旅龚顺壁(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:13R龚顺壁、14R侯镇邦、15R李文汉云南陆军第9旅张冲(龙云滇系军部队)辖3个步兵团:16R张光中、17R龙霖、18R张冲(4)地方军阀1、四川军阀---川系军部队23个步兵师、6个独立旅第104师师长李家钰(兼)驻地西康省西昌地区辖3个旅10个步兵团、1个特务大队(5营)(川系军邓锡侯集团之部队)1B李青廷(1R李克源、2R戴松如、3R李焕平)、2B李宗昉(4R孙介卿、5R罗时英、6R杨顾名)、3B陈绍堂(7R罗文铨、8R熊岗陵、9R彭仕復)、补充团吴长林,特务大队长吴林青第122师师长王铭章驻四川德阳3个旅6个步兵团(川系军田颂尧、孙震集团之部队)1B张熙民(1R杨特生、2R刘靖炎)、2B童澄(3RR王文振、4R蹇国珍)、3B王志远(5R张宣武、6R魏书琴)第123师师长曾宪栋驻四川绵阳2个旅4个步兵团(川系军田颂尧、孙震集团之部队)4B马泽(7R杨熙、8R卿俊)、5B陈宗进(9R宋培根、10R陈杰)第124师师长孙震驻四川绵阳3个旅6个步兵团(川系军田颂尧、孙震集团之部队)6B吕康(11R吕波澄、12R王麟)、7B曾苏元(13R刘公台、14R姜裕昆)、8B李伟如(15R程绍颐、16R蒋永臣)第125师师长陈鼎勋驻地四川大邑2个旅5个步兵团(第二旅缺一个团)(川系军邓锡侯集团之部队)1B杨晒轩(1R邓明光、2R任立勋、3R刘家仲)、2B卢澄清(4R姚超伦、5R谭尚修)第126师师长黄隐驻地四川灌县2个旅5个步兵团(第二旅缺一个团)。

国民党军队编制序列大全国民党军成立最早,存在时间最长就是军了。

所以我们就以军来说。

军:国民党的军由于派系复杂(有嫡系、半嫡系、和旁系)所以大小也不尽一样,最多的时侯一个军有五六个师,统一编号之后,国民党的军通常都是二到三个师。

特殊的也有一个师或四个师的。

由于国民党军的各师归属不固定,经常以师为单位调归其他军管辖。

军的最高长官不用说都知道叫军长。

路军:又称“路”,本是作战中临时编组的战役、战术指挥层次,一般在战后即取消。

但是,国民党军在十年内战中却没有取消,而是把他作为一级正常的指挥层次保留下来,准备代替军这一层,但是由于派系复杂,也没能全部变成路军。

国民党的路,从职务级别上来看,路军下辖的部队中有建制军的部队,应该是大于军的。

但多数的路下辖部队只有师而没有军,这样路又相当于军。

个别的路根本没有作战部队,是一个空架子,这时的级别就不好比了。

在路军中,我们比较了解的有19路军抗战,国共统编时共产党的军队刚开始的时候是第8路军。

路军的最高长官称总指挥。

军团:国民党军在抗日战争初期使用的一种作战指挥层次,介于集团军和军之间,相当于路军,它部分代替了军的职能。

启用于1937年9月,至1939年初除暂保留了刘文辉之第5军团外,其余全部取消(第5军团不久后也取消了)。

必须一提的是,在第二次北伐时,国民党中央军系统的部队曾使用过军团这一形式,但其编制比较大,相当于抗日战争时期的集团军。

军团的最高指挥官称军团长。

集团军:国民党军在北伐时曾使用过集团军的形式,但那时的集团军与抗日战争时期的集团军不同。

北伐时的集团军是按当时的大派系划分的,共编了四个集团军,其中第1是中央军(蒋)系,第2是西北军(冯)系,第3是晋阎军(阎)系,第4是桂(李)系军。

抗日战争的集团军是介于战区和军之间的战役兵团指挥机构,一般是辖2个军(刘建绪的第10集团军)至3个军(顾祝同的第5集团军),也有的辖1个军(蒋鼎文的第4集团军),或4个军(宋哲元的第1集团军),还有的是辖几个师(如中共的第18集团军辖3个师),集团军是抗日战争时期作战的基本单位。

二战初始日军师团下有旅团。

下辖4至9个联队(团)到了后期采用三联队(团)。

二战初的师团长一般是中将衔。

后期大部分是少将了。

此外,日军的师团也分等级的。

1.班:日军每班13人,包括班长、4名机枪射手和8名步枪兵。

有一挺轻机枪,编制四人(指挥官、射手、两名携弹药的副射手),这四人是配备自卫手枪的,在战斗中有时也携带步枪(机枪射手除外);其余八名步枪兵,每人一支单发步枪。

特别加强的部队中,加强班会多配置一个两人携带的50毫米掷弹筒。

2.小队:日军的一个小队有前述编制的三个班和一个装备三个掷弹筒的掷弹筒班。

共54人。

3.中队:日军的一个标准的180人的步兵中队包括:一个19人的中队部:中队长,执行官,3个军士,4个卫生员,军官的勤务兵,司号员,8个通信员),3个前述54人的小队。

4.大队:日军一个标准的1100人编制的大队包括:30人的大队部,一个110人的运输中队(大车和骡马),有的大队将所属的运输中队合并到联队里。

四个前述的步兵中队(一些只有3个);一个174人的机枪中队(14人的连部和3个机枪排,1个弹药排),每排4挺重机枪,总数12挺(有的连只有8挺);一个55人的炮排(1个10人的排部,1个15人的弹药班,两个15人的炮班各装备1门70mm九二式步兵炮),极少的部队配备一个122人的炮连(包括一个27人的弹药排,两个31人的炮排各装备2门步兵炮)。

在这些少量的炮连中,极幸运的一些可以分到20MM反坦克枪的部队,可以编成4个24人的装备2挺反坦克枪的排,这种情况下,弹药排要扩充为39人。

5.联队:约25000-30000人左右.日军的一个标准的3800人的联队包括一个54人的指挥部;一个121人的运输队(大车和骡马),携带团部和直属各连一日份的给养以及可能配属师的野战厨房;一个81人的弹药排携带一日份的弹药。

三个步兵大队;一个122人的炮兵中队,包括一个25人的连部,一个观察班,一个31人的弹药排,三个31人的炮排(各有2个15人的炮班,装备1门70mm九二步兵炮)。

抗日战争中的中国军队的战时组织与指挥结构抗日战争是中国历史上的一场伟大的战争,也是中国军队发展的重要时期。

在这场战争中,中国军队的战时组织与指挥结构起到了至关重要的作用。

本文将介绍抗日战争中中国军队的战时组织与指挥结构,详细讲述其发展和影响。

一、抗日战争前期的组织与指挥结构在抗日战争初期,中国军队的战时组织与指挥结构相对薄弱。

当时中国军队面临着日本军队的侵略,组织分散、指挥混乱成为主要问题。

然而,随着战争的爆发,中国军队开始逐渐意识到战时组织与指挥结构的重要性。

为了应对战争的需要,中国军队在短时间内进行了组织与指挥结构的改革。

首先,将分散的军队进行统一编制,建立起各级指挥机构。

这些指挥机构负责战时的组织、指挥和协调工作,确保了作战的高效性和战斗力的发挥。

二、抗日战争中期的组织与指挥结构随着抗战的深入,中国军队的组织与指挥结构得到了进一步的完善和提高。

各级指挥机构逐渐健全,战时组织更加严密,指挥系统逐渐形成。

在中国军队的指挥结构中,高级指挥官扮演着重要角色。

他们负责指挥整个战场的行动,并协调各个部队之间的关系。

他们具备丰富的战略眼光和决策能力,能够有效地指挥军队作战。

此外,中国军队还建立了战区指挥部和军区指挥部等指挥机构,细化了各个战区和军区的组织与指挥结构。

这样的多层指挥体系,使中国军队能够在战场上灵活应对,提升了作战效能。

三、抗日战争后期的组织与指挥结构随着抗日战争的进行,中国军队的组织与指挥结构得到了更进一步的完善和提高。

一方面,中国军队通过改革和总结前期的经验,进一步增强了指挥机构的效能。

另一方面,中国军队在战场的经验积累和技术装备的提升也为其指挥战斗提供了更好的条件。

在这一时期,中国军队加强了各级指挥官的培养与选拔,注重培养指挥军队的能力和素质。

同时,中国军队还加强了各级指挥机构的职能划分和合作配合,使之更加紧密高效。

在抗日战争后期,中国军队的战时组织与指挥结构起到了至关重要的作用,为战争的胜利做出了巨大贡献。

二战日军的编制序列1937年底总共24个师团朝鲜1个(19师团)国内2个(近卫,8师团)21个在中国东北5个(1,2,4,7,12师团)华中9个(3,6,9,11,13,16,18,101,114师团)华北7个(5,10,14,20,26,108,109师团)1938年底总共34个师团国内1个(近卫师团)朝鲜1个(19师团)中国32个师团东北8个(1,2,4,7,8,12,23,104师团)华中10个(3,6,13,15,16,17,22,101,106,116师团)华北12个(9,10,11,14,20,21,26,27,108,109,110,114师团)华南2个(5,18师团)其中11师团的去向最值得考究.因为有些正统资料显示11师团没有在华北呆过,11师团到华南去过.由于所引用资料中华北有12个师团,排完其他师团后发现华北还缺一个师团,于是11师团就推测放在这里的.没有实际证据.所以需要再考证.1939年底总共40个师团朝鲜1个(19师团)国内5个(近卫师团,另外9,10,14,16,20师团中有1个复员,未知) 中国34个师团东北9个(1,2,4,7,8,11,12,23,24师团)华中11个(3,6,13,15,17,22,33,34,39,40,116师团)华北9个(21,26,27,32,35,36,37,41,110师团)华南5个(5,18,38,104,106师团)1940年底总共49个师团中国38个东北11个(1,8,9,10,11,12,14,23,23,25,28师团)华中13个(3,4,5,6,13,15,17,22,33,34,39,40,116师团)华北9个(21,26,27,32,35,36,37,41,110师团)华南5个(近卫,18,38,48,104师团)朝鲜2个(19,?师团)国内9个1941年底总共51个师团中国35个东北13个(1,8,9,10,11,12,14,23,24,25,28,29,57师团)华北9个(21,26,27,32,35,36,37,41,110师团)华中10个(3,6,13,15,17,22,34,39,40,116师团)华南3个(38,51,104师团)朝鲜2个(19,20师团)国内4个(4,7,53,54师团)太平洋10个(近卫,2,5,16,18,21,33,48,55,56师团)1942年底总共58个师团中国37个东北14个(1,8,9,10,11,12,14,23,24,25,28,29,57,71师团)华北9个(26,27,32,35,36,37,59,69,110师团)华中13个(3,13,15,17,22,34,39,40,58,60,68,70,116师团)华南1个(104师团)朝鲜1个(19师团)国内5个太平洋15个(2,4,5,6,16,18,20,21,33,38,41,48,51,55,56师团)(关于太平洋战场之4师团为推测存在.实际根据有些资料说他已经复员,待查)1943年底总共70个师团中国38个东北15个(1,8,9,10,11,12,14,23,24,25,27,28,29,57,71师团)华北8个(26,35,37,59,62,63,69,110师团)华中14个(3,13,22,34,39,40,58,60,61,64,65,68,70,116师团)华南1个(104师团)朝鲜2个国内7个太平洋23个1944年总共99个师团中国38个华北8个(59,63,69,110,114,115,117,118师团)华中15个(3,13,27,34,39,40,47,58,60,61,64,65,68,70,116师团)华南2个(22,104师团)东北10个(11,25,57,71,107,108,111,112,119,120师团)台湾3个(12,50,66师团)10师团?太平洋37个冲绳4个(9,24,28,62师团)朝鲜2个国内18个10师团已经从东北调出,调往台湾军,但是资料这里没有注明。