新余四中2021届高考年级上学期第一次段考

历史试卷

本卷共100分,考试时间90分钟

第Ⅰ卷选择题(共54分)

一、选择题(本部分共有36小题,每小题1.5分,共54分。在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求。)

1.公元前632年,晋文公召集齐、秦等国军队打败了楚国。战后,召集诸侯会盟,还派人把周天子召到河阳参会。孔子编撰《春秋》时,将此事记载为“天子狩于河阳”。对此解释合理的是

A.《春秋》作为史书是不可信的

B.孔子反对一味固守传统做法

C.孔子意在强调晋文公遵守礼制

D.孔子想以此维护周天子的尊严

2.据《九章算术》记载,汉代牛价很高,“牛一头直万五千”。而西汉主要粮食一石一般为30—80钱,东汉也不过数百钱。据此可推知,当时

A.小农经济的形成使牛增值B.农产品商品化程度提高

C.精耕细作方式不断发展D.先进耕作方式推广受阻

3.《汉书·惠帝纪》记载,女子到适婚年龄(15岁至30岁)不嫁,征收五倍人头税。有学者对此解释说:婚姻是男女双方的事,但当时民间聘礼太重,罚女子,是为了迫使女子出嫁,男子能够娶妻。此举A.导致男尊女卑现象严重B.有利于维护统治秩序

C.意在缓解政府财政危机D.提高了女性经济地位

4.汉末以来许多士族聚族而居,形成“坞堡”,南北朝时北方农民为维持生计大量依附于“坞堡”中,仅关中就有“坞堡”三千多个,这种耕战兼备的生产模式被史家称为“坞堡经济”。南北朝“坞堡经济”的出现

A.导致农耕经济的衰退

B.有利遏制士族门阀政治的发展

C.不利于大一统局面的形成

D.加速了经济重心南移的进程

5.右图为考古出土的简牍,对简牍上的字体解读有误的是

①始于晋朝

②笔画圆匀,富于图案美

③成熟并通行于汉魏时代

④字形平衡对称,整齐安定

A.①②

B.①③

C.②③

D.②④

6.“东华门外,市井最盛,盖禁中(指帝王所居的宫苑)买卖在此。凡饮食、时新花果、鱼虾鳖蟹、鹑兔脯腊、金玉珍玩衣着,无非天下之奇。”材料所描述的城市最早有可能是A.元大都B.汉长安城C.北宋汴梁城D.唐洛阳城

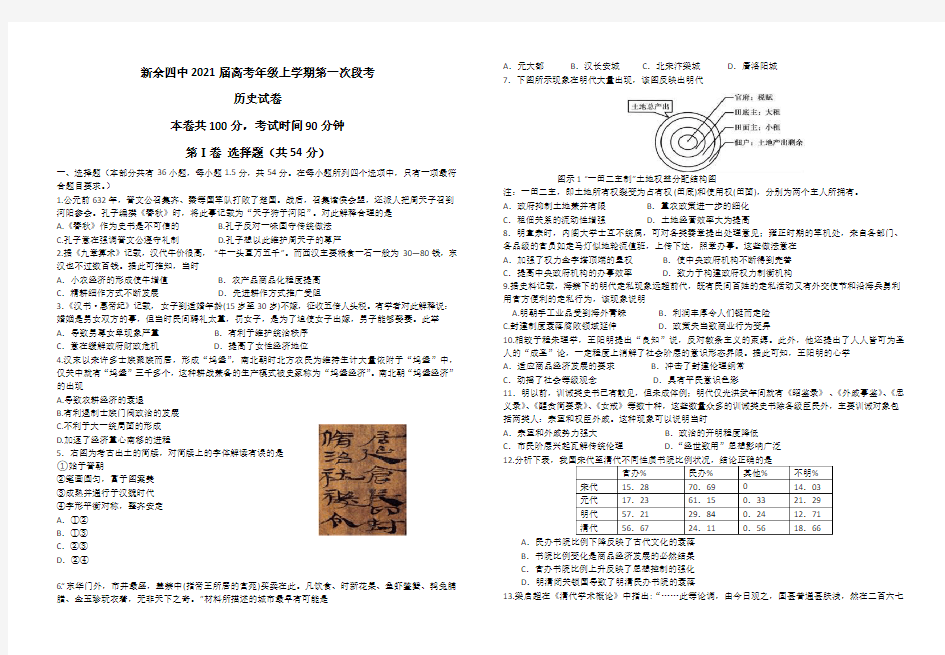

7.下图所示现象在明代大量出现,该图反映出明代

图示1 “一田二主制”土地权益分配结构图

注:一田二主,即土地所有权裂变为占有权(田底)和使用权(田面),分别为两个主人所拥有。

A.政府抑制土地兼并有限B.重农政策进一步的细化

C.租佃关系的流动性增强D.土地经营效率大为提高

8.明宣宗时,内阁大学士互不统属,可对各类奏章提出处理意见;雍正时期的军机处,来自各部门、各品级的官员如走马灯似地轮流值班,上传下达,照章办事。这些做法意在

A.加强了权力金字塔顶端的皇权B.使中央政府机构不断得到完善

C.提高中央政府机构的办事效率D.致力于构建政府权力制衡机构

9.据史料记载,海禁下的明代走私现象远超前代,既有民间百姓的走私活动又有外交使节和沿海兵勇利用官方便利的走私行为,该现象说明

A.明朝手工业品受到海外青睐B.利润丰厚令人们铤而走险

C.封建制度衰落腐败领域延伸D.政策失当致商业行为变异

10.相较于程朱理学,王阳明提出“良知”说,反对教条主义的束缚。此外,他还提出了人人皆可为圣人的“成圣”论,一定程度上消解了社会阶层的意识形态界限。据此可知,王阳明的心学

A.适应商品经济发展的要求B.冲击了封建伦理纲常

C.动摇了社会等级观念D.具有平民意识色彩

11.明以前,训诫类史书已有散见,但未成体例;明代仅光洪武年间就有《昭鉴录》、《外戚事鉴》、《忠义录》、《醒贪简要录》、《女戒》等数十种,这些数量众多的训诫类史书除各级臣民外,主要训诫对象包括两类人:宗室和权臣外戚。这种现象可以说明当时

A.宗室和外戚势力强大B.政治的开明程度降低

C.市民阶层兴起瓦解传统伦理D.“经世致用”思想影响广泛

12.

官办%民办%其他%不明%

宋代15.2870.69014.03

元代17.2361.150.3321.29

明代57.2129.840.2412.71

清代56.6724.110.5618.66

A

B.书院比例变化是商品经济发展的必然结果

C.官办书院比例上升反映了思想控制的强化

D.明清闭关锁国导致了明清民办书院的衰落

13.梁启超在《清代学术概论》中指出:“……此等论调,由今日观之,固甚普通甚肤浅,然在二百六七

十年前,真极大胆之创论也……梁启超、谭嗣同辈倡民权共和之说,则将其书节抄,印数万本,秘密散布,于晚清思想之骤变,极有力焉。”梁启超所评价的是

A. 李贽《焚书》《藏书》

B. 顾炎武的《日知录》

C. 王夫之的《船山遗书》

D. 黄宗羲《明夷待访录》

14.史载,330 年,晋成帝开始度田收税,规定每亩税米三升。哀帝继位之后减少田租,每亩税米二升。太元年间,鉴于“咸康初年计算税米,五十多万解收不上来”的情况,规定按人丁收税米。这一变化从侧面反映了

A.赋役沉重导致农民抗交

B.按丁收税成为历史必然趋势

C.大官僚大地主势力强大

D.税制变化加重了地主的负担

15.下表为不同史籍关于唐朝印刷业的历史叙述。据此能够被认定的历史事实是

A.政府禁止传播封建迷信

B. 印刷术在唐朝时就已经出现

C.唐朝中外文化交流频繁

D.唐朝时期发明了活字印刷术

16 .宋初期的柳永,其词作以描写都市生活著称,“凡有井水饮处,皆可歌柳词”。而北宋中后期的状元郎黄裳,其所写风雅之词“以清淡为正,悦人之听者鲜”,所以无人传唱。这一现象表明

A.坊市界限打破有利于词曲流行B.高雅文人退出了词曲创作队伍

C.时代变迁影响文学作品的传播D.宋代词曲因脱离群众走向衰落

17.从1414年到1438年,被称之为传说中的瑞兽“麒麟”的长颈鹿七次以纳贡的名义进献给明朝皇帝,其中两次是通过“市”即买卖获取的,但明朝官员仍将其列入“朝贡之物”,皇帝们仍是厚加赏赐,文武百官也纷纷稍首称贺。这反映了明朝统治者

A.希望通过朝贡贸易扩大对外交流

B.向远夷国家宣扬国威耀威于域外

C.借此强调政权的权威性和合法性

D.需要满足对异域奇珍异宝的需求

18.清初,台湾迎来了两次重要的移民高潮。一次是郑成功收复台湾后,数万明朝的遗民移民到那里垦殖,使台湾基本进入农耕社会。第二次是台湾被清朝收复后,“民之渡台如水之趋下,群流奔注”,使台湾有了更大发展。这两次移民高潮

A.丰富了中华民族历史发展内涵

B.驱逐了西方殖民者残余势力

C.加强了中央政府对台湾的控制

D.冲击了传统的闭关锁国政策

19.据《上海制造局译印图书目录》统计,洋务运动期间,上海制造局译西书以兵学、工艺、算学、兵制为最多;《西学书目表》所录江南制造局译刊的矿政、工政、兵政、船政类书籍多达74种,官制、学制等都无译书。这反映出洋务运动

A.排斥西方社科类著作

B.未能准确认识晚清困境

C.推动晚清出版业转型

D.以发展近代军事为核心

20.“礼拜”为西班牙天主教传教士于明末在菲律宾所创,后传入中国;“星期”系中国人于19世纪末创制。最终,“星期”在书面语和共同语中替换了“礼拜”。造成这一转变的主要原因是

A.民族矛盾不断激化B.盲目排外心理推动

C.向西方学习的深入D.白话文运动的开展21.有学者根据研究成果绘制了《日本分配使用清政府支付的甲午中日战争赔款简表》(如下图所示)。据此可推知,日本这一做法

A.使清政府丧失了财政的主导权

B.颠覆了传统的东亚国际秩序

C.为国际局势持续动荡埋下伏笔

D.意味着列强瓜分中国的开始

22. 清政府设立的中国第一个真正意义上的外交机构是

A.理藩院

B.南、北洋通商大臣

C.总理衙门

D.外务部

23.19世纪末20世纪初,梁启超以西方文化和文明为依据,对中国社会进行批评,试图引进西方道德;而到20世纪20年代初,梁启超说西方文化和科技造成人们信奉“金钱至上”和帝国主义兴起。促使梁启超对西方文化看法发生变化的主要原因是

A.列强侵略加深了中国民族危机

B.其对社会变革方式有新认识

C.马克思主义在中国广泛传播

D.一战暴露了西方文明的问题

24.有学者分析近代中国话语流变,列出一个图示(如下图),认为近代中国是在1900前后出现了与“国家”相关的“国民”概念,同一时间还出现了与“国民”相关的“民”、“新民”等一些概念。对此理解正确的是

A.“臣民”时代的知识分子完全站在君主的角度发声

B.“国民”一词在中国最早出现在19世纪末20世纪初

C.“国民”等新概念的出现反映了民众的革命热情高涨

D.民族危机的加深推动从“臣民”到“国民”的话语流变

25.图2是1907年7月10日《时报》登载的一幅漫画——《立宪何尚紧闭》。漫画中有土匪、革命和暗杀的烈火熊熊,但用于救火的“立宪”水龙头仍然紧闭。此漫画意在