中国佛教三大系简介

- 格式:docx

- 大小:17.38 KB

- 文档页数:3

中国佛教的宗派及中心思想教从汉代传入中国以后,到三国魏晋南北朝时期,是翻译讲学、从萌芽到成熟的阶段,当时的派别就有十一种;直到唐代才正式形成宗派,计大乘八宗,小乘二宗(又有史家将小乘的俱舍归入法相宗,成实归入空宗,故一般只提八宗).大乘八宗,其中慈恩宗、三论宗、天台宗、华严宗(贤首宗),多偏于教理的发挥、解说;禅宗、密宗、净土宗、律宗,偏于行持,重在讲行,教理方面就不如前面四宗广繁.在历史上又将禅宗称为宗下、宗通,将经教称为教下、说通.现将各宗派分别介绍如下:慈恩宗:又名法相宗、唯识宗。

讲法相唯识,主要经典为《华严经》、《解深密经》、《瑜伽师地论》、《成唯识论》。

三论宗:又名空宗、无相宗、中观宗。

讲般若,讲空。

依龙树菩萨的《中论》、《十二门论》和提婆菩萨的《百论》等立宗。

天台宗:又名法华宗。

以《妙法莲华经》为宗旨,《大智度论》作指南,《大般涅槃经》为扶疏,《大品般若经》为观法。

智顗的天台三大部:《法华玄义》、《法华文句》、《摩诃止观》是该宗的根本典籍。

华严宗:以《华严经》为根本典籍,故名。

又因实际创始人法藏号贤首,也称贤首宗.以发挥“法界缘起”的思想为宗旨,又称法界宗。

律宗:因着重研习及传持戒律而得名.实际创始人为唐代道宣。

因依据五部律中的《四分律》建宗,也称四分律宗。

复因道宣住终南山,又有南山律宗或南山宗之称.净土宗:以普贤菩萨为始祖,主张念佛往生西方极乐世界。

因其中国初祖慧远曾在庐山建立莲社提倡往生净土,故又称莲宗。

实际创立者为唐代善导。

该宗所依经典为三经一论:《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》和世亲菩萨的《往生论》。

密宗:又作真言宗、瑜伽宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗、秘密乘.此宗以毗卢遮那成佛经,金刚顶经等为依.立十住心,统摄诸教,建立曼荼罗,三密(身、口、意)相应,即凡成圣。

其不思议力用,惟佛能知,非因位所能测度,故曰密宗。

禅宗:又称佛心宗、达摩宗、无门宗。

指以菩提达摩为东土初祖,探究心性本源,以期“见性成佛”之大乘宗派.该宗所依经典,先是《楞伽经》,后《金刚经》、《六祖坛经》为其根本典籍。

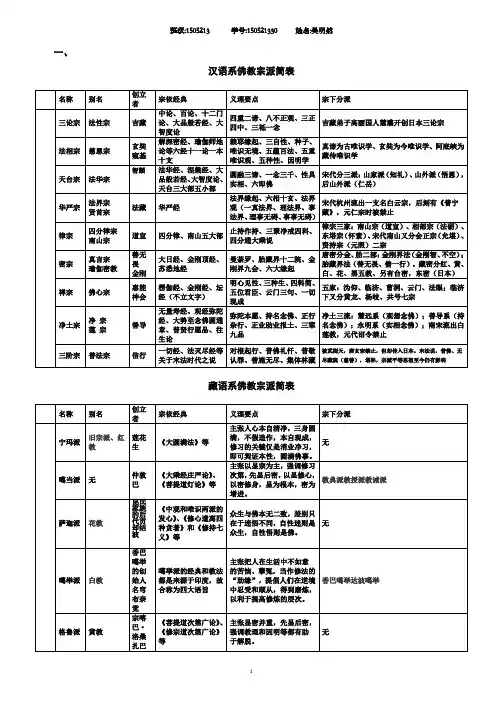

汉语系佛教宗派简表藏语系佛教宗派简表世界佛教论坛由两岸三地佛教界发起于2005年,其宗旨是为世界佛教徒搭建一个交流、合作、对话的高层次平台,为中华佛教界提供一个宽阔的大有作为的舞台,更为海峡两岸佛教交流提供良好契机。

宗旨:为热爱世界、关爱生命、护持佛教、慈悲为怀的有识之士,搭建一个平等、多元、开放的高层次对话、交流、合作的平台。

原则:遵循佛陀的伟大教诲,无论南传北传、出家在家、教内教外,皆可平等参与;无论显教密教、真谛俗谛、世出世法,皆圆融无碍。

理念:一粒种子可以长出一片森林.一种观念可以唤醒一群迷惘的心灵一个论坛则可以播撒无数的种子与观念。

人心安宁、世界和平.就在我们的心念之间。

目标:面对这个并不安宁的世界,"世界佛教论坛"要为全球吹来一股和风、带来一团和气。

"和谐世界,从心开始".就是要争取人类的一个"新六和"的愿景.即"人心和善,家庭和睦,人际和顺,社会和谐,人间和美,世界和平,最终共同致力于一个和谐的世界。

"宣言:时惟佛诞吉日,普天同庆。

各国大德群贤,云集香江;赏紫荆之幽香,品文化之多元。

秉承佛陀遗教,广开法筵;再启佛教论坛,共沾法益。

万物莫不仗缘而生,世界咸依共业所感。

当今时代,世有不平,生态失衡;人有不和,行止乏仪;心有不安,贪欲不止。

故和谐世界之建设,须从心开始,和合众缘,当同愿同行。

虚空有尽,行愿无穷;随愿所成,行愿合一。

不为自己求安乐,但愿众生得离苦。

故与会大德同发六愿,共倡六行:愿人心和善,惜缘护生,同行感恩。

愿家庭和乐,亲情稳固,同行奉献。

愿人际和顺,沟通互助,同行结缘。

愿社会和睦,各得其所,同行包容。

愿文明和谐,彼此欣赏,同行尊重。

愿世界和平,化怨为友,同行分享。

和谐世界,从心开始;和合众缘,同愿同行。

【初识藏传佛教系列】之⼀:佛教的三⼤分⽀

提到藏传佛教,总让⼈浮想起很多令⼈难以忘怀的场景⋯⽆处不在的"六字真⾔"和玛尼堆、藏民⼿中的转经筒、迎风飘扬的经幡、五体投地虔诚膜拜的信徒、雄伟壮观的布达拉宫和诸多寺庙,其实这些都是藏传佛教的外部标志,藏传佛教的丰富内涵远不⽌这些!

它独树⼀帜的活佛转世制度,显密兼修的修⾏次第,浩如烟海的经典⽂书和唐卡造像等佛教艺术,都蕴藏着巨⼤的知识含量!

从今天起,我和⼤家⼀起跟随藏学⼤家的脚步,了解藏传佛教⼀些基础常识,逐步⾛近神秘的藏传佛教!

当今世界上,佛教有三个⼤的分⽀:⼀是北传⼤乘佛教(汉语系),以汉传的经典为中⼼传播,区域为中国、朝鲜半岛和⽇本等国;⼆是南传⼩乘佛教(巴利语系),区域为今天的斯⾥兰卡、緬甸、柬埔寨、泰国、越南及我国云南的版纳和德宏等地;三就是藏传佛教(藏语系),属⼤乘佛教,是显教菩萨乘和密教⾦刚乘合⼆为⼀的教派,分布范围为中国的西藏、青海、四川等地。

究竟藏传佛教和汉传佛教有哪些共同和不同之处呢?。

佛教是我国现有五大宗教中历史比较悠久,影响也比较大的一个宗教。

在我国有2000余年的历史。

佛教虽然来自印度,但其成熟和发展是在中国完成的,它既吸收了中国传统文化,又丰富了中国传统文化。

当代的中国佛教是传统的中国佛教的继承和延续,并随着社会历史、政治经济、科学文化、思想观念、生活方式的发展变化而发展变化。

佛教产生于公元前6~5世纪的古印度。

创始人名悉达多•乔达摩。

20岁时离家成道,此后被尊称“佛陀”,意为觉悟者,简称“佛”,所传宗教被称为“佛教”。

佛陀去世后的数百年间,佛教传遍印度次大陆。

原始佛教内部由于对教义的理解不同,发生分裂,进入部派佛教时期,主要分为上座部和大众部,南传佛教主要是上座部诸派,盛行于斯里兰卡,并传遍东南亚地区,后传入中国云南。

佛教传入中国的确切年代尚无定论,异说颇多,大体在公元前后两汉之际。

主要有汉传、藏传和南传佛教三大派别。

从南北朝开始中国佛教进入兴盛发展阶段。

南北朝时佛教已遍布全国,出家、在家佛教徒数量增加很快,如北方的长安僧尼过万,南方的建业(今南京)有佛寺数百座。

隋唐时期是中国佛教鼎盛之时。

隋朝皇室崇信佛教,唐朝皇帝崇信道教,但对佛教等其它诸多宗教都采取宽容、保护政策。

中国佛学逐步发展成熟。

封建社会后期,汉地佛教衰落,戒律废驰,丛林破败,僧人无知,迷信盛行。

近代以来,在杨文会等一批佛教界有识之士的带动下,佛教在各个方面得到一定的发展。

抗日战争时期大批爱国僧人如著名佛教社会活动家太虚大师积极支持抗战,为争取道义上和物质上的支持在全世界广为宣传,佛教界还在战地组织了僧侣救护队,为争取祖国自由独立做出了应有贡献。

中华人民共和国成立后,汉传佛教界首先与全国人民一道参加了土地改革运动,废除了封建地主所有制及其它各种剥削制度,佛教事业日益发展。

1953年6月中国佛教协会在北京成立,圆瑛法师当选会长。

2010年2月,中国佛教协会第八次全国代表大会在北京召开,传印长老当选为新一届中国佛教协会会长。

四川的佛教文化佛教自古印度传入中国后,经历了一个“文化移入”过程,并形成汉语系佛教、藏语系佛教和巴利语系佛教三大分支。

四川由于特殊的地理位置,汉、藏语系佛教都有,并且分据四川的东部、西部。

从东汉末年佛教进入四川,历时一千八百余年的曲折发展,逐渐累积形成今天厚重瑰丽的巴蜀佛教文化,其建筑、绘画、雕塑、金石、文学、音乐等,无不璀璨夺目,成为中国传统文化遗产之一。

一、建筑艺术中国的寺院建筑有三种形式:一是塔院式,即古印度佛教寺院形式和中国传统院落式建筑形体的结合;二是殿堂式,即采用宫殿式结构,主要是建筑都布置在中轴线上,而其它建筑则安置在东、西两偏殿;三是自由式。

藏传佛教寺院建筑,因多处山地,又有宗山观念,所以大多建筑在山坡上,错落有致,不均衡中求对称,变化中表现协调。

四川的佛教建筑,东部汉区采用殿堂式结构,一般是外围以院墙,殿宇在内接中轴线布置。

而西部藏区佛寺多为自由式,为平顶佛教建筑,平面展开,建筑结构和形式则是把藏族古建筑与汉藏风格结合在一起。

值得一提的是,在四川,许多古代建筑的样本,都是幸存下来的佛教寺庙,如新津观音寺、平武报恩寺、广汉龙居寺、蓬溪宝梵寺、剑阁觉苑寺、广汉皇泽寺、江油云岩寺等。

这对研究四川古代建筑的演变、发展具有重要价值。

(一)建筑特色建筑是自然、社会、政治、经济、文化的综合体。

四川的地理位置,使其在历史上受着中原文化和荆楚文化两支文化的影响;自然环境条件也影响建筑的设计与造型。

因此,四川的佛教建筑,仍有其特色,主要表现在:1、布局存古风印度佛教的布局,一般都是前有寺门,门内建塔,塔后建佛殿的所谓“塔院型” 。

中国第一座寺院白马寺,因系“鸿卢寺”演变而来,故带有官署建筑的明显痕迹。

但据有关资料记载,早期中国佛寺的布局,受印度寺院影响者,也不算少。

建于北魏时期的洛阳永宁寺,就基本沿袭了这种布局。

但中国佛教继“舍宅为寺”之风以后,以往佛寺以塔为中心逐步发展到以供佛的殿堂为主体,大的寺院将塔移往寺外另建塔院。

佛教分几大宗派,各自有什么特色?天台宗天台宗,中国佛教宗派。

因创始人智顗常住浙江天台山而得名。

其教义主要依据《妙法莲华经》,故亦也称法华宗。

以《妙法莲华经》为宗旨,《大智度论》作指南,《大般涅盘经》为扶疏,《大般若经》为观法。

智顗的天台三大部,是该宗的根本典籍。

此宗的主要思想是实相和止观,以实相阐明理论,用止观指导实修。

该宗是中国佛教最早创立的一个宗派。

它集合南北各家义学和禅观之说,加以整理和发展而成一家之言,当时得到朝野的支援和信奉,对隋唐以后成立的各宗派多有影响。

元明以后,该宗学者往往兼倡并净土,形成'教在天台,行归净土'之风。

该宗在汉族地区虽几经兴衰,但仍廷续至今不绝。

三论宗三论宗,中国佛教宗派。

隋吉藏创立。

因依龙树的《中论》、《十二门论》和提婆的《百论》等三论立宗,故名。

此宗所依经典,自罗什、僧肇、僧朗相承以来,就以《大品》、《法华经》、《华严经》为宗依。

至法朗又加《涅盘经》。

即有4部大经,所以隋唐诸三论师的传记中每每有'四经三论'或'四论三经'之说。

此外《维摩经》、《仁王经》、《金刚般若经》、《胜鬘经》、《金光明经》等,也都有较详细的疏解。

《智论》、《中论》、《百论》、《十二门论》是此宗的根本论典,除《智论》外,吉藏均有注疏。

关于此宗的专着如《大乘玄论》、《法华玄论》、《净名玄论》、《二谛章》、《三论玄义》等皆是此宗的要典。

诸法性空的中道实相论,为此宗的中心理论。

法相宗法相宗,中国佛教宗派。

因剖析一切事物(法)的相对真实(相)和绝对真实(性)而得名。

又因强调不许有心外独立之境,亦称唯识宗。

由于创始者玄奘及其弟子窥基常住大慈恩寺,故又称慈恩宗。

主要奉古印度大乘佛学瑜伽一系学说,其所依经典,即以《瑜伽师地论》为本,以《百法明门论》、《五蕴论》、《显扬圣教论》、《摄大乘论》、《杂集论》、《辨中边论》、《唯识二十论》、《唯识三十颂》、《大乘庄严经论》、《分别瑜伽论》等十论为支的所谓'一本十支'为主要典籍。

佛教知识(二):佛教的三大派别佛教三大派别佛教产生于印度,其发展一般分为原始佛教、部派佛教和大乘佛教三个阶段;也有人说第一个阶段是原始佛教,第二个阶段是大乘佛教,第三个阶段是密教。

第二种说法的大乘佛教阶段应当是显宗阶段,密教也属于大乘佛教,但与显宗有很大差别。

佛教形成以后,不断向外传。

大乘佛教阶段传到中国内陆,后来发展成汉传佛教,所以汉传佛教的教义基本上是大乘佛教显宗的教义。

印度佛教往西藏传,有一个路线是从印度传过来,从印度传的时候,印度佛教已经到了第三阶段,是密教阶段。

密教传入了西藏,形成了藏传佛教,藏传佛教的特点就是显宗和密宗结合。

在部派佛教阶段或原始佛教阶段后期,佛教内部发生了辩论。

辩论的时候,主张大乘佛教的这一派僧人座位比较低,人多,所以叫“大众部”,主张原始佛教的这一部分僧人坐的位置比较高,所以叫上座部,上座部得名就是座位高。

上座部从南边往外国传,传到斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨等地区,从缅甸传入我国云南,和当地文化相结合,形成了上座部佛教。

上座部佛教也叫南传佛教。

汉传佛教、藏传佛教、上座部佛教是佛教的三大派别。

中国是世界上唯一的佛教三大派别都齐全的国家。

藏传佛教的教义和修法是显密结合,属于大乘佛教。

上座部佛教属于小乘佛教,其教义和修法更多地保留着佛教的原始面貌。

藏传佛教中也包含者原始佛教的基本教义,与南传佛教还是有共同的基础的。

佛教的传入现在一般认为,佛教是在大约西汉末年,东汉初年时由印度从西域传入的。

根据记载,汉哀帝元寿元年(前2年)博士弟子景卢出使大月氏,其王使人口授《浮屠经》。

到了东汉永平十年(67年),汉明帝梦见金人,于是派人去西域,迎来迦叶摩腾与竺法兰两位高僧,并且带来了许多佛像和佛经,用白马驼回首都洛阳,皇帝命人修建房屋供其居住,翻译《四十二章经》。

也就是现在的白马寺。

因此,在中国佛教史上,多以汉明帝永平十年作为佛教传入之年。

白马寺成为中国第一座佛寺。

《四十二章经》,也成为中国第一部汉译佛经。

关于中国佛教起源和发展的探讨佛教最早起源于古印度,在距今2500多年前的公元前6—公元前5世纪,由释迦牟尼创立。

佛教最早由西域传入我国,至今已有2000多年的历史。

公历纪元前后,佛教开始由印度传入中国,经长期传播发展,而形成具有中国民族特色的中国佛教。

由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背景的不同,中国佛教形成三大系,即汉地佛教(汉语系);藏传佛教(藏语系);云南地区上座部佛教(巴利语系)。

汉地佛教:佛教传入中国汉族地区,历来均以东汉明帝永平年间(公元58—75年),派使者去西域取回《四十二章经》为佛法传入中国的开始,传播的地区以长安、洛阳为中心。

中国内地建造的第一座寺院就是洛阳市东10公里处的白马寺。

相传由一匹白马驮经而来,建白马寺来纪念。

东汉时绝大部分佛经都是在洛阳白马寺翻译的。

藏传佛教,或称藏语系佛教,俗称“喇嘛”教。

喇嘛藏语意为“上师”。

藏语系佛教始于7世纪中叶,当时的藏王松赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主时,两位公主都带去了佛像、佛经。

松赞干布在两位公主影响下皈依佛教,建大昭寺和小昭寺。

到8世纪中叶,佛教又直接从印度传入西藏地区。

10世纪后半期藏传佛教正式形成。

到13世纪中开始流传于蒙古地区。

此后的300多年间,形成了各具特色的教派,普遍信奉佛法中的密宗。

随着佛教在西藏的发展,上层喇嘛逐步掌握地方政权,最后形成了独特的,政教合一的藏传佛教。

巴利语系佛教(上座部佛教)流传于我国云南省傣族、布朗族等地区,那里人民的佛教传统信仰与南亚佛教国(泰国、缅甸等)大致相同。

大约是在7世纪中叶,佛教从缅甸传入中国云南傣族地区。

那里若干世纪以来,都能保持依照原始佛教的佛法、戒律和进修学的优良传统。

傣族男童到了入学年龄必须出家为僧,在寺院学习文化知识,接近成年再还俗。

关于中国佛教的起源有各种说法,其中比较古老而最负盛名的大概有两种。

其一是后汉明帝的感梦求法说,据晋袁宏《后汉纪》的记录:“初,明帝梦见金人,长大,项有日月光,以问群臣,或曰:“西方有神,其名曰佛,陛下所梦得无是乎!”于是遣使天竺,问其道术,而图其形像焉。

中国佛教发展史公历纪元前后,佛教开传人中国,经长期始由印度传播发展,而形成具有中国民族特色的中国佛教。

由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背景的不同,中国佛教形成三大系,即汉地佛教(汉语系)、藏传佛教(藏语系)和云南地区上座部佛教(巴利语系)。

中国汉族地区的佛教,经过长期的经典传译、讲习、融化,与中国传统文化相结合,从而形成具有民族特点的各种学派和宗派;并外传朝鲜、日本和越南。

三国时期,汉地佛教开始有戒律、受戒之始。

到了南北朝,南朝宋、齐、梁、陈各代帝王大都崇信佛教。

有大批外国僧人到中国弘法,中国也有一批信徒去印度游学,隋文帝统一南北方朝后恢复了在北周禁佛时期所破坏的寺院、佛像。

唐代是中国佛教臻于鼎盛时期。

终唐之世,佛教僧入备受礼遇,赏赐有加。

唐时中国名僧辈出,对佛学义理上的阐发无论在深度和广度上都超过前代,因此为建立具有民族特点的很多宗派奠定了理论基础,而且佛教信仰深入民间,创造了通俗的俗讲、变文等等文艺形式。

北宋初期,朝廷对佛教采取保护政策,恢复译经。

南宋偏安时期,江南的佛教仍保持一定盛况,但由于官方限制佛教的发展,除禅、净两宗外,其他各宗已日益衰微,远非昔比。

宋元明清时期,元代的统治者崇尚藏传佛教,但对汉地佛教也采取保护政策。

佛教中的禅、律宗等继续流传、发展,寺院林立,僧尼众多。

明万历以后,祩宏、真可、德清、智旭四大家出,进一步发展了对内融会禅、教、律等宗学说,对外融通儒、释、道三家的风气,所以深受士大夫的欢迎和一般平民的信仰,并使佛教更加具有中国的特色。

清初皇室崇奉藏传佛教,对汉地沸教采取限制政策。

康熙时禁令稍弛,迎请明末隐居山林的高僧重返京师,使已经衰微的佛教一时又呈现出活跃的气象。

雍正虽重视体系的思想渊源之一。

此外,一批名僧如月霞、谛闹、圆瑛、太虚、弘一等也都奋起从事振兴、弘扬佛教的工作,使佛教产生了新的气象。

藏传佛教, 10世纪后半期形成。

13世纪中开始流传于蒙古地区,至今,蒙古、土、裕固等民族,仍多信奉藏传佛教。

【导语】宝剑锋从磨砺出,梅花⾹⾃苦寒来。

坚持备考的⼈⽣,很积极,很宝贵,很励志。

冲吧,努⼒吧!以下为⽆忧考整理的“2019导游基础知识第五章知识点:佛教”,欢迎阅读参考!更多相关讯息请关注⽆忧考! ⼀、印度佛教的创⽴与发展简史 佛教约创⽴于公元前6世纪。

在世界各⼤宗教中,佛教创⽴的时间最早。

创始⼈名悉达多,姓乔答摩,佛徒尊称其为“释迦牟尼”(意即“释迦族的圣⼈”)。

释迦牟尼⽣活的年代⼤约与中国孔⼦同时。

他是古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔南部提罗拉科特附近)净饭王的太⼦,其母是摩耶夫⼈。

相传他诞⽣于蓝毗尼花园。

释迦牟尼长⼤后深感⼈间的苦恼,所以29岁时出家苦修6年。

35岁时他发觉苦⾏并不是达到解脱之路,于是弃⽽⾄菩提伽耶的⼀棵菩提树下打坐,静思⼈⽣真谛,终于在⼀天晚上⼤彻⼤悟⽽成道。

得道后,他在⿅野苑初转法轮,弘扬佛教。

传教45年后,80岁时在拘⼫那迦圆寂(涅槃)。

释迦牟尼出⽣地蓝毗尼花园(今尼泊尔境内)、成道地菩提伽耶、初转法轮地⿅野苑、涅菜地拘⼫那迦是举世闻名的佛祖四⼤圣迹。

佛教在其发祥地印度的发展,从公元前6世纪⾄公元I2世纪⼤约有1800年的历史,⼤致可分四个时期三个600年。

初600年为原始佛教时期及部派佛教时期;中600年为⼤乘佛教时期;后600年为密乘佛教时期。

(⼀)原始佛教时期及部派佛教时期(前6世纪-1世纪中叶) 这⼀时期前200年为原始佛教阶段,后400年为部派佛教阶段。

前200年为释迦牟尼创教及其弟⼦传教阶段。

释迦牟尼涅槃后,其弟⼦们有过多次集会,对原始佛教教义、戒律发⽣争议。

后分裂为两⼤派系:其中较为传统的⼀派称为上座部佛教:主张改⾰的⼀派称为⼤众部佛教。

(⼆)⼤乘佛教时期(1世纪中叶-7世纪) 这⼀阶段从⼤众部演化⽽成的⼤乘佛教在印度急剧发展,教化地区亦随之扩张。

原上部佛教被贬称为⼩乘佛教(“乘”原为“车辆”之意)。

⼤乘佛教认为⼗⽅世界都有佛,修⾏果位分为罗汉、菩萨、佛三级,修⾏的最终⽬的在于成佛。

一、汉地佛教的起源自从西汉末东汉初佛教传入中国,随着佛经译介的发展,佛教越来越被更多的中国人所理解与接受。

到了南北朝时期(420-589),由于佛经的大量翻译,出现了诸多的佛教学派。

这些佛教学派各自以研究一部分佛典佛经为宗旨,独尊一经一论,各学派分别以大小乘佛教的佛典佛经中的某一部为研习对象,进行不同的阐释,互相辩论、争鸣。

佛教学派的出现,进一步推动了佛教在中国的传播与发展,并为佛教宗派的产生奠定了基础。

到了隋唐时期(589-907),为了满足各个阶层广大佛教徒对教义、教规和修持的要求,以适应佛教的发展,同时,也是为了各个佛教寺院的经济利益,从印度传入的“判教”(也称教相判释)得以广泛流行。

佛教各宗派为了树立自家的理论权威和地位,对佛教的经典著作和各派教义作出了不同的综合分类,判别浅、深、大、小、权、实、偏、圆等,判定哪一部佛经、哪一种教义是佛祖的最终和最圆满的说法,同时把自家的阐述理论摆在最高地位,以此作为立宗的依据,这就是“判教”。

这样,中国佛教宗派产生了,其中影响最大的有八大宗派。

二、藏传佛教的起源藏传佛教的经典以藏文为主,因主要在西藏形成和流行,故得名。

藏传佛教俗称喇嘛教,喇嘛为藏语,是上师的意思。

7世纪,西藏赞普松赞干布在他的两个妻子尼泊尔公主布丽库蒂(一译墀尊)和唐代文成公主的影响下,信奉了佛教,他还专门为两位公主建造了惹摩伽寺和大昭寺,用以供奉佛像。

松赞干布积极支持佛教在西藏的传播,组织人员将佛经翻译成藏文。

650年,松赞干布去世,西藏佛教发展陷入缓慢时期。

8世纪时,天竺僧人寂护、莲华生等到西藏传播显、密两系宗教。

9世纪,赞普朗达玛禁止佛教流行,使得佛教传播在西藏中断了一百多年。

10世纪末期,在新兴封建领主阶级的支持下,佛教以喇嘛教的形式得以复兴。

喇嘛教是佛教与西藏原有的本教(又称笨教)长期相互影响、相互融合的产物。

13世纪后期,由于元朝统治阶级的支持,上层喇嘛开始掌握政权,逐步形成政教合一的局面,并将该教传入蒙古和中原等地区。

1、迦毗罗卫国位于现今尼泊尔境内。

佛教产生于公元前10世纪,是由迦毗罗卫国王子乔达摩·悉达多所创。

所以佛教真正的发源地是尼泊尔,并非印度。

乔达摩·悉达多20岁时离家成道,此后被尊称“佛陀”,意为觉悟者,简称“佛”,所传宗教被称为“佛教”。

佛陀示现涅槃后的数百年间,佛教传遍印度次大陆。

原始佛教内部由于对教义的理解不同,发生分裂,进入部派佛教时期,主要分为上座部和大众部2、东传路线:佛教传播路线中的北路,从古称犍陀罗(巴基斯坦、阿富汗北境)经由中亚,越过帕米尔高原进入西域(新彊),再经河西走廊抵达中土,古称“丝绸之路”。

佛教由陆上丝绸之路传入中国的路径又可分南北两条,其中又以南道为早。

南道是以于阗(今日的和阗)等地为中心,由犍陀罗中心地区,通过喀什米尔再向东发展,当年东晋法显大师就是从这条以于阗为中心的西域南道前往西方取经;另外一条北道,以龟兹(今库车一带)为中心,由巴米扬开始一线向东传入。

传入时间:据史载,汉明帝永平七年(64),明帝夜梦金人飞入殿庭,第二天帝问梦于群臣,太史傅毅回答说,陛下所梦的是西方之神,名叫佛。

于是明帝派中郎将蔡愔等十八人到西域访求佛道。

十年(67),蔡愔等于大月氏国遇中印度沙门迦叶摩腾、竺法兰,并请得佛像经卷,以白马驮还洛阳。

帝特为之建白马寺供他们活动。

迦叶摩腾、竺法兰二者来华,并翻译佛教经典。

《四十二章经》,成为中国第一部汉译佛经3、中国佛教主要分为三大系,汉地佛教(汉语系)、藏传佛教(藏语系)和云南地区上座部佛教(巴利语系)佛教中国化进程可概括为三个阶段和三个方面、五个分点的结合,三个阶段:一是汉、三国、两晋、南北朝阶段,这是佛教由传入到日趋兴盛阶段;二是隋唐阶段,这是佛教的鼎盛时期;三是宋元明清阶段,这是佛教由盛而衰的时期。

三个方面:方术灵神化、儒学化、老庄玄学化五个分点。

4、第一阶段:这个阶段的佛学主要依附于传统思想,并在与传统思想文化的交融中逐步得到发展。

中国佛教形成三大系,即汉传佛教、藏传佛教和南传佛教(云南傣族等地区的上座部佛教)。

汉传佛教,是以地理位置划分的佛教派别,流传于中国,为北传佛教中的一支,主要以大乘佛教为主。

自藏传佛教出现后,南传、北传佛教两支的划分渐渐退出,取而代之的是南传佛教、汉传佛教和藏传佛教的划分法。

汉传佛教和藏传佛教同属大乘佛教,而汉传佛教还包含了小乘佛教的宗派。

中国最早的寺庙河南洛阳白马寺位于河南省洛阳老城以东12公里处,创建于东汉永平十一年(68年),为中国第一古刹,世界着名伽蓝,是佛教传入中国后兴建的第一座寺院,有中国佛教的“祖庭”和“释源”之称。

藏传佛教,或称藏语系佛教,又称为喇嘛教,是指传入西藏的佛教分支。

藏传佛教是以大乘佛教为主,其下又可分成密教与显教传承。

中国藏传佛教最早的寺庙甘丹寺是格鲁派六大寺院之首,而且是最早的一座。

它与哲蚌寺、色拉寺合称“三大寺”,甘丹寺建于明永乐七年(1409年),位于拉萨以东40公里处,达孜县境内,黄教创始人宗喀巴15世纪在藏地推行宗教改革,甘丹寺便是他亲自建立的格鲁派第一座寺院。

南传佛教,又称上座部佛教。

是指现在盛行于斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝及我国云南省傣族地区等的佛教。

它是部派佛教中的一个派系。

中国南传佛教最大的寺庙勐泐大佛寺位于云南省西双版纳傣族自治州州府景洪市城郊,是中国最大南传佛教寺庙。

勐泐大佛寺是在古代傣王朝的皇家寺院“景飘佛寺”的原址上恢复重建的,“景飘佛寺”是傣族历史上一位名叫拨龙的傣王为纪念病故的王妃南纱维扁而修建,据史料记载:“景飘佛寺”始建于明代,是南传佛教象征十二版纳的标志性建筑之一,也是版纳佛教活动的重要场所。

释迦牟尼常被称为“佛”或“佛陀”,意为“觉”、“智者”。

汉语中没有相对应的词汇,古代的翻译家只好用音译,世俗将“佛”列为神,而它的本意却被淡忘。

在汉地佛教(大乘佛教)、藏传佛教(密宗)和云南上座佛教(小乘佛教)三大流派中,对于佛的认识存在着差别: 上座佛教把释迦牟尼看成是人间的导师,是人不是神。

中国佛教三大系简介

公历纪元前后,佛教开始由印度传入中国,经长期传播发展,而形成具有中国民族特色的中国佛教。

由于传入的时间、途径、地区和民族文化、社会历史背景的不同,中国佛教形成三大系,即汉地佛教(汉语系);藏传佛教(藏语系);云南地区上座部佛教(巴利语系)。

汉地佛教:佛教传入中国汉族地区,历来均以东汉明帝永平年间(公元58—75年),派使去西域取回《四十二章经》为佛法传入中国之始。

传播地区以长安、洛阳为中心。

中国内陆营建的第一座寺院就是洛阳市东10公里处的白马寺。

相传有匹白马驮经而来,建白马寺纪念。

东汉时绝大部分佛经都是在洛阳白马寺翻译的。

佛教在中国的三国、魏、西晋各朝代时,主要传播活动仍是佛典翻译,魏都洛阳和吴国的都城建业是传播活动的中心。

这阶段的译经工作和对佛教教义的宣传、研究,为以后佛教发展打下了初步基础。

到了东晋南北朝时期,佛教得到了进一步发展,各阶层人普遍信仰佛教,到处建有佛塔、寺院。

举世闻名的佛教石窟艺术,如敦煌、云冈、龙门等古代的雕塑、壁画,都是这一时期开始建造的工程。

这时有成就的佛经翻译家鸠摩罗什(344—413年)所译的佛典有384卷,内容正确,技巧精湛,对佛教发展贡献极大。

还有西行取经最有成就的法显(337—422年),他游历了印度、斯里兰卡等南亚30余国,所取回的佛典和撰写见闻,为佛教发展和研究古代中、南亚诸国史地,提供了宝贵的资料。

我国著名古刹灵谷寺位于南京中山陵东侧。

初建于南朝梁武帝天监十三年(公元514年)。

该寺是梁武帝为纪念宝志和尚而建。

传说宝志

和尚有神通,预言事往往得中,梁武帝崇敬备至。

梁武帝笃信佛教,他在位14年中,4次舍身入寺院为寺奴都由国家出钱把他从庙里又赎回来。

梁武帝亲自讲经说法,撰写经文。

梁朝有寺院2860所,僧尼82700余人。

唐朝是中国佛教发展的鼎盛时期。

唐太宗在清除割据、平息骚乱时曾得到僧兵的援助。

他即位后下诏在全国建寺院,设释经处,培养了大批佛教高僧、学者。

这时最著名的僧人之一是玄奘(600—664年)。

他历时19年,长途跋涉5万余里,去到印度取经,共翻译佛经75部1335卷,并写出了《大唐西域记》见闻录。

唐太宗推崇玄奘为“法门之领袖”,“千古而无对”。

北宋朝廷对佛教采取保护政策,中国和印度的僧人间传法交往络绎不绝。

天禧五年(1021年),北宋佛教发展到顶峰,全国僧尼近46万人,寺院近4万座。

南宋朝廷偏安江南,佛教仍保持一定盛况。

元朝蒙古民族崇尚藏传佛教,但对汉地佛教也采取保护政策。

明朝开国皇帝朱元璋出身僧侣,即位后自封“大庆法王”,亲自讲佛法,度僧道。

利用佛教帮助他巩固初建立的明朝政权。

清朝各位皇帝都崇信佛教,皇室崇奉藏传佛教,汉语系佛教仍在民间流行。

清朝末年中国出现了一批著名的佛学研究学者,如杨文会、欧阳竟无、大虚等。

近代思想家如康有为、谭嗣同、章太炎、梁启超等都受过佛学的影响,并对佛教思想提出了新的见解,把佛学思想研究发展到一个新的水平。

藏传佛教,或称藏语系佛教,俗称“喇嘛”教。

喇嘛藏语意为“上师”。

藏语系佛教始于7世纪中叶,当时的藏王松赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主时,两位公主都带去了佛像、佛经。

松赞干布在两位公主影响下皈依佛教,建大昭寺和小昭寺。

到8世纪中

叶,佛教又直接从印度传入西藏地区。

10世纪后半期藏传佛教正式形成。

到13世纪中开始流传于蒙古地区。

此后的300多年间,形成了各具特色的教派,普遍信奉佛法中的密宗。

随着佛教在西藏的发展,上层喇嘛逐步掌握地方政权,最后形成了独特的,政教合一的藏传佛教。

西藏最著名的佛教建筑布达拉宫,始建于7世纪文成公主入藏时为公主建的宫室,但建成现在的规模,是到17世纪才完成。

我国佛教名塔——崇圣寺三塔。

位于云南大理苍山麓。

建于公元824—839年。

受到唐塔的影响,呈方形,中空,类似西安的小雁塔。

主塔高69.13米,为16层密檐式砖塔,每层正面有佛龛供佛一尊。

主塔又名千寻塔。

千寻塔南北各有一小塔,实心,8角10层,为傣族佛教建筑的代表作。

巴利语系佛教(上座部佛教)流传于我国云南省傣族、布朗族等地区,那里人民的佛教传统信仰与南亚佛教国(泰国、缅甸等)大致相同。

大约是在7世纪中叶,佛教从缅甸传入中国云南傣族地区。

那里若干世纪以来,都能保持依照原始佛教的佛法、戒律和进修学。

(本文来源网络,如有侵权,请联系删除)。