中医治疗外感高热临床研究进展

- 格式:pdf

- 大小:166.86 KB

- 文档页数:2

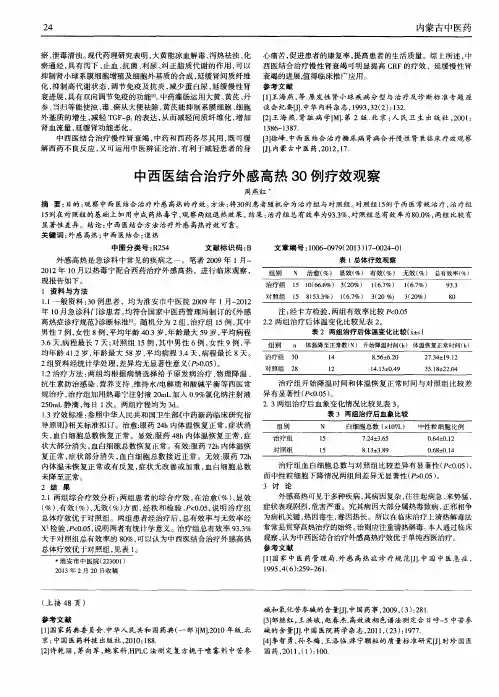

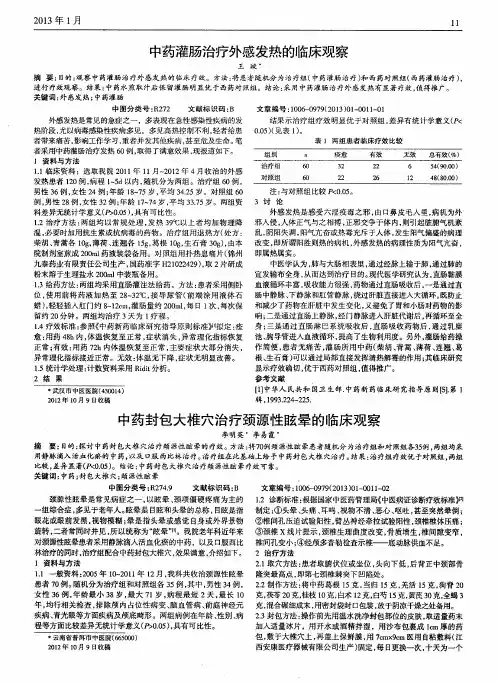

中医治疗181例小儿外感发热的临床疗效与观察【中图分类号】r254.9 【文献标识码】a 【文章编号】1672-3783(2011)10-0303-01【摘要】目的:探讨中医治疗181例小儿外感发热的临床疗效与观察。

方法: 对照组采用西医治疗,治疗组采用中医治疗。

结果:两组疗效经统计学处理,均有显著差异( p< 0.0 5 ),提示治疗组效果优于对照组。

结论:中医标本兼治出发治疗小儿感发热,疗效显著,值得临床进一步推广应用。

【关键词】中医;小儿外感发热;疗效。

外感发热是指感受六淫之邪或温热疫毒之气,导致营卫失和,脏腑阴阳失调,出现病理性体温升高,伴有恶寒、面赤、烦躁、脉数等为主要临床表现的一类外感病证。

外感发热,古代常名之为“发热”、“寒热”、“壮热”等。

我院根据这一情况于2010年7月至2011年7月共收治181例小儿外感发热患者,疗效显著,现报告如下:1 临床资料1 .1 一般资料本组病例共181例,均为我院门诊和住院的患儿,将全部病例随机分为两组,治疗组 100例,对照组81例。

其中治疗组男46例,女54例;年龄 <1岁18例,1~3岁 28例,3~6岁29例,6—1 2岁25例;体温:37.3~38℃23例,38.1~39℃38例,39.1~41℃34例,4 1℃以上3例;病程1—3天15例、3~6天18例、 6~ 9天32例、 9—1 2天35例;血液分析中性粒细胞升高者32例、淋巴细胞降低者21例、中性粒细胞降低伴淋巴细胞升高者27例、无异常者20例;临床诊断为急性上呼吸道感染36例,急性扁桃体炎32例,急性支气管炎16例,肺炎16例;中医辨证分型:邪袭卫表型40例( 发热,微恶风寒,无汗或少汗,头痛,咳嗽,口微渴,苔薄自而干,舌边尖红,脉浮数) ,邪热壅盛型20例( 身热,汗出,烦渴,咳嗽,气喘,胸闷胸痛,小便黄短。

舌质红苔黄干,脉数),肺热移肠型 14例(身热,咳嗽,下利色黄热臭,肛门灼热。

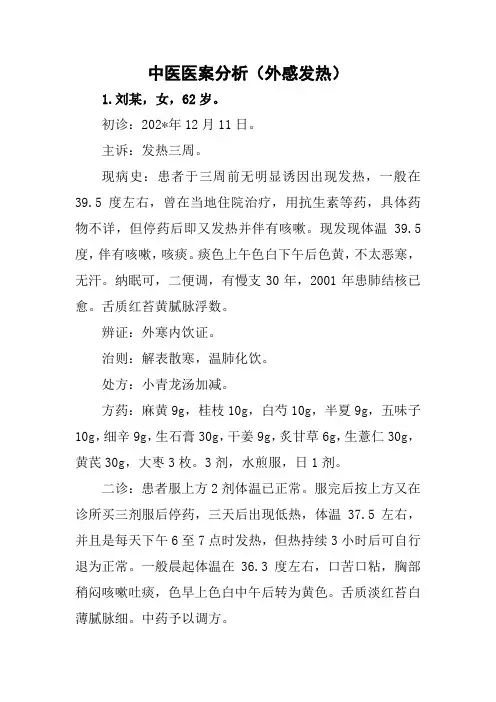

中医医案分析(外感发热)

1.刘某,女,62岁。

初诊:202*年12月11日。

主诉:发热三周。

现病史:患者于三周前无明显诱因出现发热,一般在39.5 度左右,曾在当地住院治疗,用抗生素等药,具体药物不详,但停药后即又发热并伴有咳嗽。

现发现体温39.5度,伴有咳嗽,咳痰。

痰色上午色白下午后色黄,不太恶寒,无汗。

纳眠可,二便调,有慢支30年,2001年患肺结核已愈。

舌质红苔黄腻脉浮数。

辨证:外寒内饮证。

治则:解表散寒,温肺化饮。

处方:小青龙汤加减。

方药:麻黄9g,桂枝10g,白芍10g,半夏9g,五味子10g,细辛9g,生石膏30g,干姜9g,炙甘草6g,生薏仁30g,黄芪30g,大枣3枚。

3剂,水煎服,日1剂。

二诊:患者服上方2剂体温已正常。

服完后按上方又在诊所买三剂服后停药,三天后出现低热,体温37.5左右,并且是每天下午6至7点时发热,但热持续3小时后可自行退为正常。

一般晨起体温在36.3度左右,口苦口粘,胸部稍闷咳嗽吐痰,色早上色白中午后转为黄色。

舌质淡红苔白薄腻脉细。

中药予以调方。

处方:小柴胡汤加减。

方药:柴胡10g,黄芩9g,半夏15g,陈皮10g,川朴10g,大白10g,生薏仁30g,杏仁9g,茯苓12g,知母10g,甘草15g。

5剂,水煎,以善其后。

按语:患者于三周前无明显诱因发热,咳嗽,不太恶寒,下午痰黄,考虑年事已高,并且发病时间在冬季,此患者为外寒里饮证,饮已化热,故用仲景小青龙加石膏汤,治宜解表化饮,清热除烦。

外感发热中医临床路径一、外感发热(上呼吸道感染)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为外感发热(TCD编码为:外感热病类BNW,感冒病:BNW010,时行感冒病BNW011,外感高热:BNW020)。

西医诊断:第一诊断为上呼吸道感染(ICD-10编码:J06.903)或流行性感冒(ICD-10编码:J11.151)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照中华中医药学会发布《中医内科常见病诊疗指南》。

(2)西医诊断标准:参照《内科学》第9版(陆再英、钟南山主编,人民卫生出版社)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组外感发热(上呼吸道感染)诊疗方案”。

外感发热(上呼吸道感染)临床常见证候:风寒束表证风热犯表证暑湿袭表证卫气同病证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组外感发热(上呼吸道感染)诊疗方案”及中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T11-2008)。

1.诊断明确,第一诊断为外感发热(上呼吸道感染)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤7天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合外感发热(TCD编码为:外感热病类BNW,感冒病:BNW010,时行感冒病BNW011,外感高热:BNW020)和上呼吸道感染(ICD-10:J06.903)/流行性感冒(ICD-10:J11.151)的患者。

2.患者同时具有其他疾病,但在治疗期间不需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

3.内伤发热患者不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规。

(2)肝功能、肾功能、电解质。

(3)心电图。

(4)胸部X线片。

2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如痰培养、咽拭子培养、血培养、血清病毒抗体、心肌酶谱、传染病相关检查等。

生虽中医急症2010年2月第19卷第2期JETCM.Feb.2010,V01.19.No.2外感高热的临床与实验研究进展郑艳1奚肇庆:△中图分类号:R254.9文献标识码:A文章编号:1004—745X(2010)02—0295—03【关键词】外感高热临床研究实验研究进展外感高热是在卫外功能减弱的基础上,因起居不当、寒温失调、过度劳累、气候突变等诱因,引起肌腠不密、外邪侵袭、卫表被郁、肺气失宣,临床以恶寒、发热、头痛、身痛、咽痛或鼻塞、流涕、咳嗽为主要表现的病证。

外感发热在临床中与病毒性上呼吸道有类似症状。

本文就近年来外感高热(病毒性上呼吸道感染)的临床诊断标准、治则治法、疗效判断标准及实验研究思路作一综述。

l临床研究1.1外感高热的诊断标准1.1.I西医诊断标准目前对外感高热的西医诊断标准基本参照高等医药院校教材《内科学》的急性上呼吸道感染的诊断标准,奚肇庆等I¨在研究中就参照陈灏珠主编的《实用内科学》。

1.1.2中医诊断标准外感高热病证根据卫气营血辨证分为11个证型,7个亚型,但证治分型、辨治体系仍较繁杂,尚未作为规范化方案。

万启南等I:1参照中华人民共和国卫生部制定发布的《中药新药临床研究指导原则》进行辨证。

赵苏利等13J参照中华人民共和国卫生部制定发布的《中药新药l临床研究指导原则》将证候分为风寒证、风热证、暑湿证。

周大勇等[41参照《中医病证诊断疗效标准》中风热证的诊断标准。

奚肇庆等”I参照1995年国家中医药管理局制定的外感高热症诊疗规范,凡因外感邪毒所致,以体温升高(高于38.5℃,肛温39.0℃以上),初起恶寒、口渴、脉数等为临床主要特征者,均称外感高热证。

证候分为卫分证、气分证、卫气同病证。

1.2外感高热的各种治法1.2.1解表法解表法包括辛温解表、辛凉解表、养阴解表、温阳解表等。

辛温解表法是治疗外感热病的主要方法,《伤寒论》中的桂枝汤、麻黄汤均为此法的代表方剂。

吕翠霞等|51应用清营解表法治疗外感高热,提出表里同治、辛凉解表为主,兼清透营热,临床疗效满意。

外感热病(流行性感冒)中医临床证候学观察的开题报

告

一、研究背景

外感热病是中医学里一种常见病症,其病因大多由外邪入侵人体引起,多数情况下表现为高热、头痛、咳嗽、流涕等症状。

随着现代生活节奏的加快和人们生活水平的不断提高,外感热病也逐渐成为了医学界的研究热点之一。

二、研究目的

本研究旨在从中医临床证候学角度对外感热病进行观察,了解不同证候下该病的特点、病程和治疗中应遵循的原则,为临床医生提供更科学的治疗方案,提高外感热病的治疗效果。

三、研究方法

采用文献资料法,收集外感热病的相关中医理论资料,结合自身临床经验,从中医临床证候学的角度出发,对外感热病进行观察,梳理不同证候下的治疗方案和应注意的问题,并通过病例分析的方式,进一步验证观察结果的准确性和可靠性。

四、研究内容和重点

研究内容:

1. 外感热病的病因、病理和临床表现;

2. 中医临床证候学理论在外感热病治疗中的应用;

3. 不同证候下外感热病的治疗方案和应注意的问题;

4. 病例分析。

研究重点:

1. 外感热病的临床特点和病程分析;

2. 中医证候学理论在外感热病治疗中的应用;

3. 从证候出发,分析不同证候下外感热病的治疗方案;

4. 病例分析,验证观察结果的准确性和可靠性。

五、预期研究结果

通过本研究,预期能够深入了解外感热病的中医临床证候学观察结果,为临床医生提供更科学的治疗方案和应注意的问题,进而提高外感热病的治疗效果,对临床医学的进一步发展和研究有一定指导意义。

中医药治疗外感发热的新进展外感发热是指外感因素导致的病理性体温升高。

外感发热在内科疾病的发病率中占有较高的比例,影响工作和生活,严重者可出现神昏谵语,抽搐惊厥,甚至危及生命。

中医药对外感发热有系统的理论和丰富的临床经验,具有较理想的治疗效果。

外感发热的病机是外邪入侵,人体正气与之相搏,正邪交争于体内,则引起脏腑气机紊乱,阴阳失调,阳气亢奋,或热、毒充斥于人体,发生阳气偏盛的病理性改变,即所谓“阳胜则热”的病机。

外感发热的病理性质为阳气亢奋,即属热属实。

近年来中医治疗涉及八纲、病因、卫气营血、三焦合脏腑、六经合三焦合卫气营血等辨证方法,以及经方随证加减、医家经验总结、中成药临床观察、自拟方、针灸刮痧等多方面治疗,都取得了一定的疗效。

另一方面近年来随着广谱抗生素的泛用,耐药菌株的不断增加,病毒感染无特效药,治疗中产生了诸多的困难,目前来说难以解决。

于是中医药在外感发热的治疗过程中所能发挥的作用便成为研究的热点。

人们通过实验室研究,临床研究以及专药研究验证出单味中药,中药组方以及中成药在治疗外感发热中的优势。

1 实验室研究清开灵是目前普遍使用的中成药制剂,它广泛应用于临床,蒋玉凤[1]等研究清开灵能抑制下丘脑内生致热源和中枢发热介质的生成,促进解热物资的释放,可能是清开灵对内毒素性发热的重要解热机制。

张庆宏等[2]以宣肺透表,清热解毒法为指导原则确立的中药复方制剂连花清瘟胶囊在抗病毒的同时,还具有明显的解热作用。

张仲海等[3]探讨了柴葛清热颗粒降温与免疫调节作用的相关性,实验表明柴胡,葛根能增加小鼠吞噬细胞的吞噬率和吞噬指数,呈量效关系;能明显增加小鼠脾重,E玫瑰花结率,能增加小鼠胸腺重量,对免疫小鼠胸腺萎缩有一定的对抗作用。

高秀之[4]在研究中医药退热机制时谈到了几种中成药的药理研究。

如新博柴黄冲剂可以使小儿各细胞因子更为明显的下降,通过抑制白细胞介素的升高达到退热的目的,起到解热的作用。

而痰清注射液可以减轻肺泡渗出和间质水肿,保护肺泡壁毛细血管内皮的细胞形态,起到改善血流状态的作用,有效提高肺泡的换气功能。