吡虫啉拌种控制全生育期小麦蚜虫有效剂量评价

- 格式:pdf

- 大小:306.01 KB

- 文档页数:5

不同药剂拌种对小麦纹枯病及蚜虫的防效姚焕钊;王立光;张富荣;李兴东【摘要】为了评价不同药剂拌种对小麦纹枯病、蚜虫的防治效果,以及对小麦苗情和产量的影响,2015-2016年进行了田间试验.试验结果表明:600g/L吡虫啉悬浮种衣剂+30g/L苯醚甲环唑悬浮种衣剂、23%吡虫·咯·苯甲悬浮种衣剂、27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂包衣对纹枯病的防效较好;600g/L吡虫啉悬浮种衣剂+60g/L戊唑醇悬浮种衣剂、70%吡虫啉种子处理可分散粉剂对蚜虫的防效较好;在田间出苗率方面,600g/L吡虫啉悬浮种衣剂+60 g/L戊唑醇悬浮种衣剂对小麦出苗影响最大.【期刊名称】《现代农药》【年(卷),期】2017(016)005【总页数】3页(P50-52)【关键词】纹枯病;蚜虫;药剂拌种;苗情;防效【作者】姚焕钊;王立光;张富荣;李兴东【作者单位】江苏省徐州市铜山区植保站,江苏徐州221116;江苏省徐州市铜山区植保站,江苏徐州221116;江苏省徐州市铜山区植保站,江苏徐州221116;江苏省徐州市铜山区植保站,江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】S481+.9;S351.1小麦纹枯病、蚜虫分别是小麦生产上主要病、虫害之一。

防治纹枯病及蚜虫通常在其发生盛期采用药剂进行田间喷洒,但费工费时,且对纹枯病的防效一般。

种子药剂处理技术在发达国家已普及,我国起步较晚。

目前,已有许多国内农药生产企业或科研单位对种子处理剂进行研究,以减少用工,降低用药成本,提高防效。

为探索种子药剂处理技术,验证药剂对小麦纹枯病、蚜虫等病虫害的防控效果,2015—2016年江苏省徐州市铜山区植保站采用多种种衣剂对小麦纹枯病和蚜虫进行了田间药效试验。

冬小麦,品种为保丰5号。

播种量为225 kg/hm2。

2015年11月3号进行药剂包衣,次日人工撒播。

27%苯醚·咯·噻虫悬浮种衣剂(商品名酷拉斯,2.2%苯醚甲环唑+2.2%咯菌腈+22.6%噻虫嗪),瑞士先正达作物保护有限公司;31.9%戊唑·吡虫啉悬浮种衣剂(商品名奥拜瑞,1.1%戊唑醇+30.8%吡虫啉),拜耳作物科学(中国)有限公司;23%吡虫·咯·苯甲悬浮种衣剂(商品名禾佑,20%吡虫啉+1%咯菌腈+2%苯醚甲环唑),美国世科姆公司;60 g/L戊唑醇悬浮种衣剂、600 g/L吡虫啉悬浮种衣剂、30 g/L苯醚甲环唑悬浮种衣剂,江苏省南京高正农用化工有限公司;70%吡虫啉种子处理可分散粉剂(商品名福蝶),河北威远生化农药有限公司。

如何用吡虫啉拌种【吡虫啉拌种技术】吡虫啉拌种技术前言:国内吡虫啉产品的剂型多为供喷雾法使用,用于种子及土壤处理的吡虫啉制剂所占比例极少。

全世界范围内,吡虫啉用于土壤及种子处理的量,约占总用量的60%左右,目前中国远低于这一水平;国家农业部于xx年秋季在四川召开的秋播作物工作会议上,要求将中国秋播作用拌种量所占比例提升至70%以上。

吡虫啉拌种市场在中国具有极大的潜力。

尽管农业部药检所早在2000年后已下发一批吡虫啉专业拌种剂(含湿拌种剂、悬浮种衣剂、种子处理可分散粉剂),但因市场接受问题,销量有限,基本没有造成成型影响。

自xx年前后,因拜耳、青岛华垦加大高巧牌600克/升吡虫啉悬浮种衣剂推广力度,加之吡虫啉拌种的卓越表现,吡虫啉拌种快速被市场接受。

尤其是xx年高巧在河南、山东小麦、花生拌种市场取得重大突破,直接带动吡虫啉拌种剂市场。

目前吡虫啉拌种剂市场极为混乱,大量厂家,包括国家知名制剂企业。

利用广大农民、农资经销商对种子及土壤处理专用剂型认知上的缺失,纷纷将吡虫啉喷雾用剂型,尤其是高含量吡虫啉乳油、悬浮剂、可湿性粉剂、可溶性液剂,修改包装后用于拌种处理。

尽管吡虫啉对种子是安全的,但农药中大部分助剂、溶剂、填料对种子萌发存在一定药害风险。

这类产品本质上属于私自扩大农药登记范围,不但药效难以保证,且存在极大的药害风险。

近两年已有大量类似事件报导。

吡虫啉拌种核心技术表现为用药剂量,吡虫啉拌种对剂量要求极高:如剂量不足,则吡虫啉拌种的持效期优势无法体现;如剂量过大,则对作物种子萌发及生长存在明显抑制作用。

吡虫啉拌种效果直接取决于剂型:非专业拌种剂剂型受其中助、溶剂限制,存在极大药害风险,且药物利用率难以预计,无法准确把握剂量。

尽管吡虫啉在无作物土壤中是稳定,半衰期可达150天之久,但由于土壤微生物的影响,吡虫啉在耕地中降解较快,根据国家环境所的数据,吡虫啉在东北黑土中半衰期为4天,红壤中为10天,水稻土为11天。

河南农业2016年第7期(上)

11%~20%;

7级:病斑面积占整片叶面积21%~40%;

9级:病斑面积占整片叶面积40%以上。

施药前调查小区病情基数, 7d、14d 调查防效,调查3次。

药效计算方法:

∑(各级病叶数×相对级数)

病情指数= ×100%

调查总叶数×9

空白对照区药前病情指数× 处理区药前病情指数防治效果= ×100% 空白对照区药后病情指数× 处理区药后病情指数

三、试验结果

50%醚菌酯水分散粒剂防治黄瓜白粉病试验结果二次药后10d 的药效评价:醚菌酯(50%水分散粒剂)对黄瓜白粉病有明显的治疗、铲除作用,能快速抑制病情增长速度。

对照药剂醚菌酯(50%悬浮剂)2次施药后的防效为89.90%,与供试药剂的防效相同,无明显差异。

用DMRT 法对各处理二次药后10d 对黄瓜白粉病的防效进行多重比较,由表2可知,醚菌酯(50%水分散粒剂)总施用量16~20g/667m 2,这两个处理间对白粉病的防效差异达极显著水平,而

与对照药剂醚菌酯(50%悬浮剂)总施用量16g/667m 2处理的防效无明显差异,制剂施用量12g/667m 2与对照药剂16g/667m 2处理的防效有极显著差异。

四、结论

醚菌酯(50%水分散粒剂)在病害发病初期进行防治,每隔7d 连续喷施2次,采用有效成分120~150g/hm 2(制剂用量16~20g/667m 2),能快速地控制病情,建议给予该产品登记和推广应用。

喷药时要注意仔细喷雾黄瓜叶面,使黄瓜叶面着药均匀。

1-((。

吡虫啉600g/L悬浮种衣剂防治小麦蚜虫田间药效试验作者:李昕伟来源:《河南农业·综合版》 2013年第13期上蔡县种子管理站李昕伟通过试验评价600g/L吡虫啉悬浮种衣剂拌种对小麦蚜虫的防治效果,确定最佳使用量,观察对作物的安全性及对其他生物的影响,为该农药登记和大面积推广应用提供科学依据。

一、试验材料(一)供试药剂600g/L吡虫啉悬浮种衣剂(河南省孟州华丰生化农药有限公司提供)。

(二)对照药剂600g/L吡虫啉悬浮种衣剂(江苏龙灯化学有限公司生产,市售品)。

(三)供试作物小麦品种为矮抗58。

(四)防治对象小麦蚜虫。

(五)试验地基本情况试验地设在河南省上蔡县齐海乡刘店村,试验田土质为两合土,肥力较好,pH值6.8,有机质含量 1.67%。

所有试验区栽培条件一致,符合当地科学的农业实践,其他管理如一般大田。

二、试验方法(一)试验处理试验设5个处理,每个处理4次重复,共计20个小区。

每小区面积30m2,小区采用随机排列。

各处理分别为:1、600g/L吡虫啉悬浮种衣剂有效成分用量 300g/100kg种子;2、600g/L吡虫啉悬浮种衣剂有效成分用量360g/100kg种子;3、600g/L吡虫啉悬浮种衣剂有效成分用量420g/100kg种子;4、600g/L吡虫啉悬浮种衣剂(对照)有效成分用量360g/100kg种子;5、 CK (清水)。

(二)施药时间与方法在麦播期2011年10月13日进行种子包衣,施药1次。

试验前按试验要求的药种比例进行配药拌种,将药剂对种子质量1.2%左右的水混成均一药液后,将种子放在盆中边喷边拌,直至混拌均匀,拌好后种子放于阴凉处阴干6h后播种。

每667m2播量10kg。

试验当日为晴天,最高温度为21.5℃,最低温度为12.6℃,平均温度为18.2℃,风力0.4m/s,相对湿度70%。

(三)调查时间与方法1、小麦苗蚜调查:于小麦苗期蚜虫发生高峰期进行调查,采用5点取样,每点调查20株,调查每株蚜量,计算防效。

0.1%吡虫啉颗粒剂防治小麦蚜虫田间药效肥效试验初报1 试验条件1.1 试验对象、作物和品种的选择防治对象:小麦蚜虫、禾缢管蚜[Rhopalosip humpadi (Linnaeus)]、长管蚜 [Macrosiphum avenae(Fabricius)]。

试验作物:小麦;品种:济麦22。

1.2 环境条件试验地选择在小麦蚜虫常年发生较重的阜南县柳沟镇大徐村徐东村民组一小麦田中进行。

前茬作物为玉米。

2014年10月18日播种,每667m2播种量11.5kg;播种用宽幅播种机播种,行距24~26cm。

2 试验设计和安排2.1 药剂2.1.1 试验药剂0.1%吡虫啉颗粒剂(药肥混剂)(河南金田地农化有限责任公司提供,封样完好)。

2.1.2 对照药剂及肥料药剂:2%吡虫啉颗粒剂(登记证号:PD20131332,山东省联合农药工业XX公司,市售产品)。

肥料:42%含NPK复合肥(42%配方肥(NPK复合肥含量:25、7、10),安徽省恒基肥业XX公司,市售产品)。

2.1.3 药剂用量与编号2.2 小区安排2.2.1 小区排列上北下南、左西右东。

2.2.2 小区面积和重复小区面积:70m2。

每小区之间设40cm保护行。

重复次数:4次。

2.3 施药方法2.3.1 使用方法撒施。

小麦播种前,耕地时,撒施(同肥料施用方式)然后耕地、耙匀。

2%吡虫啉颗粒剂小麦播种前、整地时与细砂混匀后进行均匀撒施;0.1%吡虫啉颗粒剂(药肥混剂)、对照复合肥小麦播种前、整地时进行均匀撒施。

2.3.2 施药器械天平、电子秤、竹篮,戴上防护手套及防护口罩后手动均匀撒施。

2.3.3 施药时间和次数试验药肥混剂及对照药、肥在2014年10月17日整地施用,10月18日上午进行播种。

本次试验共施药1次。

2.3.4 使用容量播种量为11.5kg/667m2,每小区1.21kg。

2%吡虫啉颗粒剂与细砂混匀后撒施,用砂量为10000g/667m2。

防治小麦蚜虫的农药配方

小麦蚜虫是小麦生产中的一种重要害虫,它会严重影响小麦的生长和产量。

为了有效防治小麦蚜虫,农民们需要使用农药进行喷洒。

下面介绍一种防治小麦蚜虫的农药配方:

1. 防治对象:小麦蚜虫

2. 农药成分:1.5%吡虫啉+3%氯氰菊酯

3. 配方比例:吡虫啉1.5克/升+氯氰菊酯3克/升

4. 使用方法:将配方按比例兑入水中,搅拌均匀后喷洒在小麦上。

喷洒时间为发病初期,每7-10天喷洒一次,连续喷洒3-4次。

5. 注意事项:使用农药时需要注意安全,穿戴好防护装备。

在喷洒过程中,避免对周围环境和人畜造成影响。

使用农药后,应注意农产品的安全间隔期,不得过早收割和食用。

同时,也要注意农药的贮存和使用期限。

- 1 -。

吡虫啉拌种有什么优势,吡虫啉拌种对虫害的作用国内吡虫啉产品的剂型多为供喷雾法使用,用于种子及土壤处理的吡虫啉制剂所占比例极少,吡虫啉拌种市场具有巨大的潜力。

目前常见的吡虫啉剂量有乳油、可溶性液剂、微乳剂、可湿性粉剂、水分散粒剂、悬浮剂、泡腾片剂,直接登记土壤或种子处理的有种子处理可分散粉剂、悬浮种衣剂、湿拌种剂等。

吡虫啉拌种对虫害有作用没,吡虫啉拌种有什么优势呢?吡虫啉拌种有什么优势吡虫啉拌种后可持久防治多种害虫、杜绝植物病毒病、促进植株生长及抵御不良环境的能力、促进分蘖、提升结实率,最终确定大幅度提升产量。

吡虫啉拌种防治虫害1、虫啉拌种小麦、玉米、高粱等单子叶植物,可全生育期防治蚜虫。

2、吡虫啉拌玉米种,对灰飞虱产生明显的驱避效果,并对由灰飞虱传播的玉米粗缩病效果突出,且增产效果显着。

吡虫啉拌种促进作物的生长1、吡虫啉在适量浓度下,可有效提升植株体内保护酶系活力及根系活力,从而促进植株生长,提高植株活力。

2、吡虫啉拌种后对种子萌发的影响,主要集中在两个方面:种子萌发前后体现为生长调节作用,种子萌发后则表现为刺激生长。

吡虫啉拌种对虫害的作用1、作用方式独特在拌种应用中发现,吡虫啉拌种小麦、玉米、高粱等单子叶植物,可全生育期防治蚜虫;由于吡虫啉在土壤中可高效被植株吸收、可在植株中代谢为杀虫活性更高的物质,且吡虫啉逐渐分解后在非致死剂量下也可对害虫发挥拒食和驱避效果。

加之吡虫啉在部分植株体内特殊的输导机制,吡虫啉拌种最大优势体现在持效期长,尤其针对刺吸式口器害虫及蛴螬等部分鞘翅目害虫。

2、可预防病毒病植物病毒病是目前植保界的一大难题,特别是至今为止尚未发现对植物病毒病真正具有治疗活性的药剂。

而近乎所有植物病毒病均由刺吸式口器害虫传播,阻止害虫取食,是杜绝病毒病最可靠的手段。

试验表明,吡虫啉拌玉米种后,每株虫量显着降低,表明确实对灰飞虱产生明显的驱避效果,并对由灰飞虱传播的玉米粗缩病效果突出,且增产效果显着。

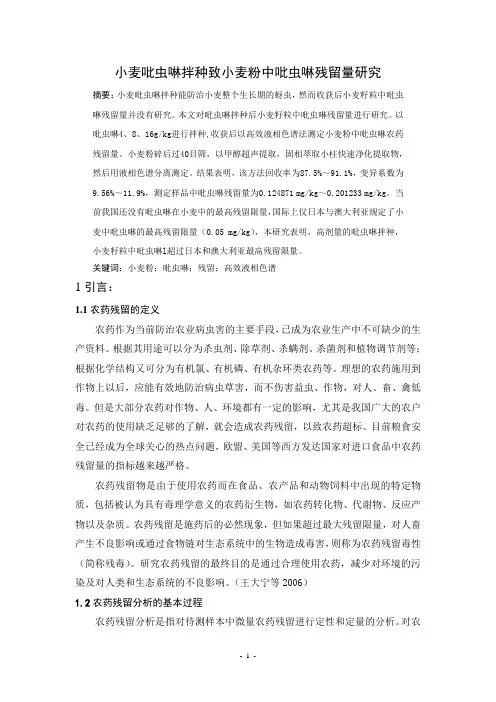

小麦吡虫啉拌种致小麦粉中吡虫啉残留量研究摘要:小麦吡虫啉拌种能防治小麦整个生长期的蚜虫,然而收获后小麦籽粒中吡虫啉残留量并没有研究。

本文对吡虫啉拌种后小麦籽粒中吡虫啉残留量进行研究。

以吡虫啉4、8、16g/kg进行拌种,收获后以高效液相色谱法测定小麦粉中吡虫啉农药残留量。

小麦粉碎后过40目筛,以甲醇超声提取,固相萃取小柱快速净化提取物,然后用液相色谱分离测定。

结果表明,该方法回收率为87.5%~91.1%,变异系数为9.56%~11.9%,测定样品中吡虫啉残留量为0.124871 mg/kg~0.201233 mg/kg。

当前我国还没有吡虫啉在小麦中的最高残留限量,国际上仅日本与澳大利亚规定了小麦中吡虫啉的最高残留限量(0.05 mg/kg),本研究表明,高剂量的吡虫啉拌种,小麦籽粒中吡虫啉l超过日本和澳大利亚最高残留限量。

关键词:小麦粉;吡虫啉;残留;高效液相色谱1引言:1.1农药残留的定义农药作为当前防治农业病虫害的主要手段,已成为农业生产中不可缺少的生产资料。

根据其用途可以分为杀虫剂、除草剂、杀螨剂、杀菌剂和植物调节剂等;根据化学结构又可分为有机氯、有机磷、有机杂环类农药等。

理想的农药施用到作物上以后,应能有效地防治病虫草害,而不伤害益虫、作物,对人、畜、禽低毒。

但是大部分农药对作物、人、环境都有一定的影响,尤其是我国广大的农户对农药的使用缺乏足够的了解,就会造成农药残留,以致农药超标。

目前粮食安全已经成为全球关心的热点问题,欧盟、美国等西方发达国家对进口食品中农药残留量的指标越来越严格。

农药残留物是由于使用农药而在食品、农产品和动物饲料中出现的特定物质,包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物,如农药转化物、代谢物、反应产物以及杂质。

农药残留是施药后的必然现象,但如果超过最大残留限量,对人畜产生不良影响或通过食物链对生态系统中的生物造成毒害,则称为农药残留毒性(简称残毒)。

研究农药残留的最终目的是通过合理使用农药,减少对环境的污染及对人类和生态系统的不良影响。

70吡虫啉使用方法,需要兑水多少倍在防治小麦以及棉花蚜虫时,可用70%吡虫啉湿拌种剂50-60g 均匀拌种防治,而在防治苹果绵蚜时,可用70%吡虫啉水分散粒剂8000-10000倍液进行喷雾。

注意为了避免降低药剂的药效,不能在有强烈阳光以及低温环境中使用,而且在大风天也不宜使用。

一、70吡虫啉使用方法1、使用方法(1)防治苹果绵蚜、苹果瘤蚜等害虫时,一般可用70%吡虫啉可湿性粉剂,或70%吡虫啉水分散粒剂8000-10000倍液喷雾防治。

(2)在防治小麦蚜虫以及棉花蚜虫时,通常可用70%吡虫啉湿拌种剂50-60g均匀拌种或者包衣,将其晾干后再播种。

(3)防治保护地蔬菜白粉虱、斑潜蝇时,一般可用70%吡虫啉水分散粒剂6-8g兑水45-60kg均匀喷雾,通常可每10-15天喷1次,连喷2-3次。

(4)防治黄瓜、西瓜等瓜果类蔬菜上的蚜虫、粉虱、蓟马等害虫时,一般可用70%吡虫啉水分散粒剂4-6g兑水45-60kg喷雾防治。

2、使用注意事项(1)不宜在有强烈的阳光的环境中使用该药剂,也不宜在低温环境中使用,因为会降低药效。

(2)在使用时需要做好防护措施,避免药液接触到皮肤。

(3)大风天不能使用该药剂,也不能在有蜜蜂、蚕的地方使用该药剂,避免产生毒性。

二、70%吡虫啉需要兑水多少倍1、70%吡虫啉兑水的倍数通常与防治对象有关,比如在防治柑橘蚜虫、白粉虱、柑橘木虱等害虫时,一般可用70%可湿性粉剂,或70%水分散粒剂8000-10000倍液喷雾防治,而将药剂用在兰花上时,通常可用70%吡虫啉可湿性粉剂3000-4000倍液喷施防治害虫,因此70%吡虫啉兑水的倍数需要根据实际情况而定。

2、该药剂的内吸性较强,被叶片吸收后会迅速传导至植株各个部位,持效期在15天以上,对飞虱、蚜虫、稻水象甲等害虫的防治效果显著,但对于线虫以及红蜘蛛的防治效果不理想。

3、70%吡虫啉适用于水稻、棉花、小麦、甘蔗、番茄、茄子、辣椒等作物,在防治飞虱类害虫时,可在低龄若虫高峰期时,用70%水分散粒剂兑水1500-2000倍均匀喷雾防治,而在防治蚜虫类害虫时,可用70%水分散粒剂兑水2000-2500倍均匀喷雾防治。

吡虫啉种子处理用于小麦拌种防治蚜虫的试验

一、试验目的

小麦蚜虫是小麦生产中的主要害虫,以成虫、若虫吸取小麦汁液危害小麦,再加上蚜虫排出的蜜露,落在麦叶片上,严重地影响光合作用,造成小麦严重减产,吡虫啉种子处理用于小麦蚜虫的试验。

二、试验对象

小麦拌种防治小麦蚜虫。

三、供试品种

当地种植较多的小麦品种,但四个处理要品种一致。

四、供试药剂

(1)10%吡虫啉乳油

(2)6%吡虫啉可溶性液剂

(3)70%吡虫啉种子处理可分散剂

(以上药剂由河北威远生物化工股份有限公司提供)

五、试验设计

共设四个处理,每个小区面积1-2亩地,重复三次。

其中,对照区发生蚜虫,正常防治。

1、70%吡虫啉种子处理可分散剂套装80g拌小麦种子20千克

2、70%吡虫啉种子处理可分散剂100g拌小麦种子20千克

3、10%吡虫啉乳油50毫升拌小麦种子20千克

4、10%吡虫啉乳油80毫升拌小麦种子20千克

5、6%吡虫啉可溶性液剂50毫升拌小麦种子20千克

6、6%吡虫啉可溶性液剂100毫升拌小麦种子20千克

7、空白对照处理。

8、其它包衣种子对照处理。

六、施药方法及时间

小麦播种前一天,用拌种机或手动拌种,阴干后播种。

七、试验地点及试验人:

八、调查记录方法

九、小结

调查小麦拌种后小麦生育期麦蚜的发生情况及综合评价药效和对产量的影响。

河北威远生物化工股份有限公司。

万方数据

万方数据

万方数据

吡虫啉拌种控制全生育期小麦蚜虫有效剂量评价

作者:刘爱芝, 陶岭梅, 韩松, 梁九进, Liu Aizhi, Tao Lingmei, Han Song, Liang Jiujin

作者单位:刘爱芝,韩松,梁九进,Liu Aizhi,Han Song,Liang Jiujin(河南省农业科学院植物保护研究所,郑州,450002), 陶岭梅,Tao Lingmei(农业部农药检定所生测室,北京,100026)

刊名:

植物保护

英文刊名:PLANT PROTECTION

年,卷(期):2009,35(2)

被引用次数:11次

参考文献(3条)

1.潘文亮;党志红;高占林几种蚜虫对吡虫啉抗药性研究[期刊论文]-农药学学报 2000(04)

2.刘爱芝;李素娟;韩松吡虫啉拌种对小麦蚜虫的控制效果及增产作用研究初报[期刊论文]-河南农业科学

2005(11)

3.孙建中;方继朝;杜正文吡虫啉--一种超高效多用途的内吸杀虫剂 1995(02)

本文读者也读过(10条)

1.陈厚德.赵卫华.王彰明.袁树忠.夏慧药剂拌种对小麦苗期根际微生物的影响[期刊论文]-安徽农业科学2005,33(1)

2.刘爱芝.杨艳春吡虫啉拌种对小麦种子萌发和生长效应的影响[期刊论文]-河南农业科学2009(11)

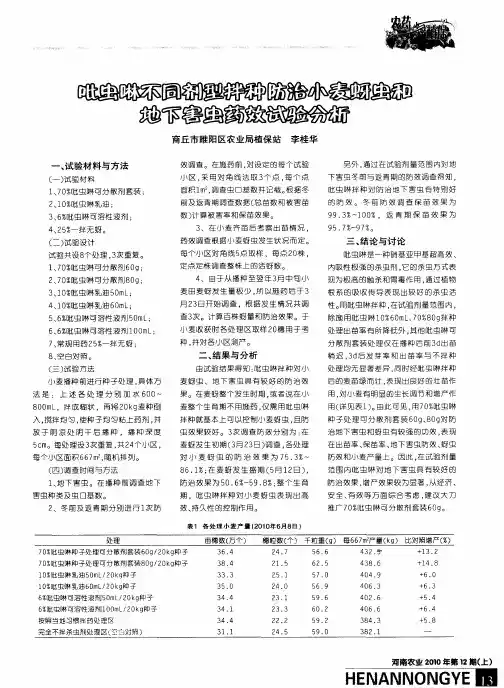

3.李桂华吡虫啉不同剂型拌种防治小麦蚜虫和地下害虫药效试验分析[期刊论文]-河南农业2010(23)

4.朱素梅.尹学惠.Zhu Sumei.Yin Xuehui不同拌种剂对小麦种子发芽及田间出苗的影响[期刊论文]-河南科技学院学报(自然科学版)2010,38(4)

5.朱高纪.韦胜利.李在峰.张伟.罗家传不同药剂拌种对小麦纹枯病的防治效果[期刊论文]-河南农业科学2001(9)

6.刘党校.戴开军.刘新伦.张睿不同生长调节剂拌种对小麦生长发育及产量的影响[期刊论文]-麦类作物学报2002,22(2)

7.胡锡国.徐宝玉.刘学进.徐加键30%戊唑醇悬浮剂与35%吡虫啉悬浮剂拌种防治小麦病虫害试验研究[期刊论文]-现代农业科技2011(10)

8.九隆升拌种对小麦生长及产量的影响[期刊论文]-中国农学通报2005,21(11)

9.吴金福50%硅丰环湿拌种剂在小麦上应用试验[期刊论文]-上海农业科技2010(4)

10.张春初.罗家传.郭保民.姜书贤.朱高纪.韦胜利小麦药剂拌种剂防治纹枯病效果初报[期刊论文]-安徽农业科学2001,29(4)

引证文献(11条)

1.魏晨.谢宏.赵新华.曹敏建玉米种衣剂吡虫啉安全用量的研究[期刊论文]-种子 2013(6)

2.于成涛.孙利忠5种不同药剂防治小麦穗蚜效果研究[期刊论文]-现代农业科技 2010(20)

3.刘爱芝.杨艳春吡虫啉拌种对小麦种子萌发和生长效应的影响[期刊论文]-河南农业科学 2009(11)

4.刘玉卿70%吡虫啉种子处理可分散粉剂拌种对小麦生长及蚜虫控制的影响[期刊论文]-现代农业科技 2012(16)

5.党志红.李耀发.潘文亮.王亚欣.闫俊茹.代丽华.许桂明.高占林吡虫啉拌种防治小麦蚜虫技术及安全性研究[期刊论文]-应用昆虫学报 2011(6)

6.刘爱芝.韩松.梁九进新烟碱类杀虫剂拌种防治麦蚜效果及安全性研究[期刊论文]-河南农业科学 2012(12)

7.张云慧.韩二宾.李祥瑞.蒋金炜.程登发拌种吡虫啉残留对麦长管蚜实验种群的影响[期刊论文]-昆虫学报

2013(1)

8.高占林.党志红.李耀发.王亚欣.代丽华.许桂明.马云华.潘文亮吡虫啉拌种量对小麦蚜虫的防治效果及其在小麦籽粒中的残留研究[期刊论文]-河北农业科学 2011(10)

9.吕超.沙品洁.李秀霞.杨文玲.仲丽.史雪岩.高希武3种常用杀虫剂胁迫对小麦防御相关酶活性的影响[期刊论文] -中国农业大学学报 2012(1)

10.张小兵.王凯.王猛.王建美.慕卫不同施药方式下吡虫啉对棉田绿盲蝽种群动态的影响[期刊论文]-植物保护学报 2014(1)

11.杨希娃.周继中.何雄奎.Herbst A喷头类型对药液沉积和麦蚜防效的影响[期刊论文]-农业工程学报 2012(7)

引用本文格式:刘爱芝.陶岭梅.韩松.梁九进.Liu Aizhi.Tao Lingmei.Han Song.Liang Jiujin吡虫啉拌种控制全生育期小麦蚜虫有效剂量评价[期刊论文]-植物保护 2009(2)。