简论沈宗骞的绘画美学思想

- 格式:pdf

- 大小:423.12 KB

- 文档页数:5

2024届稽阳联谊校高三语文上学期11月联考试卷(试卷满分150分,考试时间150分钟)2023.11一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:《文人画之价值》一文开宗明义:“文人画,画中含有文人之性质、趣味,不在画中考究艺术上之工夫,必须于画外看出许多文人之感想。

”陈师曾认为文人画是表达作者性灵与思想的载体,画面中含文人之性情、感想与追求。

画家作画不必刻意专注于艺术表现中形而下的技巧,也不必过分拘泥于物象原貌。

否则,他的个体风格与情感就会受抑制。

清代石涛有云:“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。

”文人画的可贵之处源于何处?就在于它经过了作者性情的陶冶与思想的倾注,因而不会千人一面,毫无生气。

与此相伴,它也能让观者感同身受,涤除玄览,澄怀味象,这便是文人画的精义所在。

在中国传统绘画几千年的历史长河中,文人画成为区别于宫廷绘画、民间绘画和宗教绘画的四大画种之一。

复兴文人画,应具备人品、学问、才情、思想四要素,方能完善。

关于绘画与人品的关系,早在北宋,郭若虚曾有言:“窃观自古奇迹,多是轩冕才贤依仁游艺,高雅之情一寄于画。

人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至。

”郭氏论画,首次在画史上把人品与气韵甚至画作的质量联系起来,虽稍有绝对,但强调人品对绘画的重要影响,亦有其合理成分。

20世纪,陈师曾提出:“文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。

盖艺术之为物,以人感人,以精神相应者也。

有此感想、精神,然后能感人而能自感也。

”此论为未来中国文人画的发展指明了方向。

随后,傅抱石在分析和比较了董其昌、沈宗骞、陈师曾三人关于中国绘画思想的研究后,针对董其昌的“读书、广见闻、脱俗”之说,沈宗骞的“清心、读书、却誉、正体”之论,极力赞成陈师曾的观点,提出:“人品”“学问”“天才”,此为研究中国绘画的三大要素。

不仅如此,傅抱石更是把上述三者看成研究中国绘画史的指导思想,并由此提纲挈领地引出中国绘画的体系。

《芥舟学画编》(清)沈宗骞撰●自序我吴兴山水清远,甲于天下。

生其间者,得其灵淑之气,每借笔墨以抒写其性真。

如赵松雪、钱舜举、王叔明、唐子华辈,皆足以名当时而传后世。

逮时易世殊,讲求者鲜,一二俗学之徒,但私一隅,遂至家尸户祝,而流易莫挽。

求所谓六法者,能者绝无,知者亦仅有矣。

余生也晚,问道无由,虽知伪学之非是,未识正法之何在,徘徊歧路,历有年所。

年渐长,乃从鉴藏家纵观前辈遗迹,及诸法家所摹临,研求探索,寻源溯流。

或摹旧而得,或力索而知,或由迷而悟,或因触而开。

于笔墨道理,若东方之欲曙,始焉辨色,后乃洞然。

盖又卅年于兹矣。

夫云间、娄东、虞山,国初最称笔墨渊薮,乃风徽渐渺,矩矱就湮,正法日替,俗学日张,贻误来学,何可胜道。

固予所亲尝而深惧者也。

用是不揣固陋,举凡不合古人之法者,虽众所共悦,必痛加绳削。

有合于古人之法者,虽众所共弃,必畅为引伸。

分门别目,述为四卷,作学画编。

非堪持赠,亦自道所得而已。

然闭门而造,出门而合,守先代之规矩,当不见嗤于大雅。

第一己之偏,独见之僻,或亦不免。

况画道之精深微妙,余不敏,能以无文之词,穷其蕴底,尚望笃学君子指而示之,则余且幸甚。

乾隆四十六年,岁在辛丑,春三月既望。

研湾老圃沈宗骞书于冰壶阁。

●芥舟学画编卷一山水宗派天地之气,各以方殊,而人亦因之。

南方山水蕴藉而萦纡,人生其间,得气之正者,为温润和雅,其偏者则轻佻浮薄。

北方山水奇杰而雄厚,人生其间,得气之正者,为刚健爽直,其偏者则粗厉强横。

此自然之理也。

于是率其性而发为笔墨,遂亦有南北之殊焉。

惟能学则咸归于正,不学则日流于偏。

视学之纯杂为优劣,不以宗之南北分低昂也。

其不可拘于南北者复有二:或气禀之偶异,南人北禀,北人南禀是也;或渊源之所得,子得之父,弟得之师是也。

第气象之闲雅流润,合中正和平之道者,南宗尚矣。

故稽之前代,可入神品者,大率产之大江以南。

若河朔雄杰气概,非不足怵人心目。

若登诸幽人逸士,卷轴琴剑之旁,则微嫌粗暴。

历代画论(连载75)清:《芥舟学画编》(第二部分)沈宗骞撰●芥舟学画编卷二山水避俗画与诗皆士人陶写性情之事,故凡可入诗者,皆可入画。

然则画而俗,如诗之恶,何可不急为去之耶。

夫画俗约有五:曰格俗,韵俗,气俗,笔俗,图俗。

其人既不喜临摹古人,又不能自出精意,平铺直叙千篇一律者,谓之格俗;纯用水墨渲染,但见片白片黑,无从寻其笔墨之趣者,谓之韵俗;格局无异于人,而笔意窒滞,墨气昏暗,谓之气俗;狃于俗师指授,不识古人用笔之道,或燥笔如弸,或呆笔如刷,本自平庸无奇,而故欲出奇以骇俗,或妄生圭角,故作狂态者,谓之笔俗;非古名贤事迹,及风雅名目,而专取谀颂繁华,与一切不入诗料之事者,谓之图俗。

能去此五俗,而后可几于雅矣。

雅之大略亦有五:古淡天真,不著一点色相者,高雅也;布局有法,行笔有本,变化之至,而不离乎矩矱者,典雅也;平原疏木,远岫寒沙,隐隐遥岑,盈盈秋水,笔墨无多,愈玩之而愈无穷者,隽雅也;神恬气静,令人顿消其躁妄之气者,和雅也;能集前古各家之长,而自成一种风度,且不失名贵卷轴之气者,太雅也。

作画者,俗不去,则雅不来。

虽日对董巨倪黄之迹,百摹千临,亦自无解于俗。

盖日逐逐于时俗之所为,而欲去俗,其可得乎!故惟能避俗者,而后可以就雅也。

以是汩没天真者,不可以作画;外慕纷华者,不可以作画;驰逐声利者,不可以作画;与世迎合者,不可以作画;志气隳下者,不可以作画。

此数者,盖皆沉没于俗,而绝意于雅者也。

作画宜癖,癖则与世俗相左,而不得累其雅;作画宜痴,痴则与世俗相忘,而不致伤其雅;作画宜贫,贫则每乖乎世俗,而得以任其雅;作画宜迂,迂则自远于世俗,而得以全其雅。

如欲避俗,当多读书,参名理。

始以荡涤,继以消融。

须令方寸之际,纤俗不留。

若少著一点滞重挑达意思,即痛自裁抑,则笔墨间自日几于温文尔雅矣。

笔墨之道,本乎性情。

凡所以涵养性情者则存之,所以残贼性情者则去之,自然俗日离而雅可日几也。

夫刻欲求存,未必长存。

力欲求去,未必尽去。

写意花鸟画的气韵作者:裴丽华来源:《艺海》2011年第01期写意花鸟画的品类高下,是和气韵紧密相连的。

夏文彦曰:“气韵生动出于天成,人莫窥其巧者,谓之神品。

笔墨超绝傅染得宜,意趣有余者,谓之妙品。

得其形似而不失规矩者,谓之能品。

”可见,气韵生动是画家毕生追求的至高境界。

南齐时期著名的绘画理论家、画家谢赫在《古画品录序》中,提出了关于绘画创作、评论的基本法则——“六法”:“六法者何?一、气韵生动是也:二、骨法用笔是也:三、应物象形是也:四、随类赋彩是也;五、经营位置是也:六、传移模写是也。

骨法以下五端可学而成,气韵必在生知”。

谢赫把“气韵生动”列为“六法”之首。

然而,关于气韵的含义,谢赫并没有做出解释。

而且,他指出其它五法可通过学习不断提高实现,气韵生动要靠悟性。

把气韵生动抽象化,言指可意会不可言传。

气韵生动果真是不可捉摸、不可有方法学习吗?谢赫在对许多画家的评论中提到“壮气”、“神气”、“生气”、“气力”、“神韵”、“情韵”、“体韵”等,可知,谢赫是把气和韵作为一个内容的两个方面来看待的。

五代荆浩《笔法记》中的“六要”,也是气、韵分举的。

一、关于“气”1、认识自然清代著名画论家沈宗骞在《介舟学画编·卷二·山水·取势》中写到:“天下之物,本气之所积而成。

即如山水,自重岗复岭,以致一木一石,无不有生气贯乎其间,是以繁而不乱,少而不枯。

合之则统相联属,分之又各自成形。

万物不一状,万变不一相。

总之,统乎气以呈其活动之趣者,即是所谓势也。

”万物都是有生命的,花鸟画正是取材于充满勃勃生机的自然界,它们生于大地,积极呈接阳光雨露,不断壮大、开花、结果,美化我们的环境,陶冶我们的情操,给我们以积极向上的榜样。

认识到这些,画家在作画时就会集中精力,表现出其生机,唯其统乎气表现其活动之趣,即可得势,即可生动。

2、骨法用笔晋王羲之《笔势论》云:“每作一画,如列阵之排云,每作一戈,如百钧之弩发,每作一点,如危峰之坠石,每作一牵,如万岁之枯藤。

江南园林山水画的功能及美学意境摘要:中国的古典园林在世界园林中处于独树一帜的知名地位,由于把建筑结构艺术、文学艺术以及花草艺术等巧妙地融合于一身,从而使自然美感和艺术美感达到了兼具的效果。

对园林山水画的功能进行研究是丰盈山水画的一种举措,既迎合了画家的诗情画意,也是一种自然的人文底蕴的体现。

以下对此进行具体化,细致化的研究。

一、虚实相生,意境生辉的表现意境是中国园林山水画的重点笔墨,这在古典艺术中也是不可或缺的一种元素,没有意境的绘画就没有价值。

从山水画的角度上看,画家在画本上所描绘出来的山水和真实的山水之间可能有一定的不同,因为其中的一部分是作者自己思想的寄托,更是意境美的产物。

例如,我国的文人墨客经常使用松树、梅花等来表达那种刚健的精神,不畏寒冬和困难的精神等,这种自我抱负的寄托就是作者情感的表现。

江南的山水画也在乎情景上的交融,注重传神的特点,也注重天人合一的思想表达,因此作品在精神层面上,更加展现立万象于胸怀。

虚实相生的手段不仅在文学作品中进行表达,在绘画中也是一种抽象概念的展现,给人不同的意境感受。

二、恬静淡雅,自然的色彩表现江南地区气候宜人,比较湿润,因此草木清透,郁郁葱葱,画家对这种山水的绘画主要是在长时间的观察上表现山体轮廓,给人一种秀逸天成的气韵。

笔墨的清韵营造体现了江南园林以后总淡雅的艺术。

因为在设计上受到了山水画的极大影响,追求更加清幽、脱俗、精致的自然风格,因此色彩的使用要和它相呼应,彰显自然和平静。

以淡雅为主的江南园林,在建筑上倾向于轻巧和自然,秀气十足,玲珑剔透。

例如,苏州的留园以及拙政园都极具淡雅之风,使用栗色和墨绿色的冷色调更给人清幽的感受。

山水画要和园林的自然清雅相对称,以此表现出一些士人的文化气质。

例如,在整体的素色之中,又非常巧妙的使用了一些小亮色来点缀,在室内的过渡空间上也有色彩的展现粉色、绿色等,让这些花草和树木有了自己的生命,话画本也有了自己的生命,寄托了画家更多的情感,粉墙花影,细雨连连,月色垂柳等等都是园林绘画的绝佳对象。

浅析中国传统色彩观摘要:中国画的用色在魏晋时期就开始出现,早在谢赫的“六法”中就有“随类赋彩”的用色观念,“笔墨”是中国画的核心,其所承载的中国画美学特征上千年,而色彩作为笔墨的辅助,一直没有得到应有的重视,在中西方绘画思想融汇的新时代,分析研究中国画传统的色彩观对中国画色彩的发扬具有重要的意义。

关键词:中国画,美学,色彩观中国的色彩艺术通过“写意”以“参赞自造化”色彩审美观,色彩美学观与中国哲学观相通从《易经》开始“意”被看作是万物内部的本质,圣人“立象以尽意,得意而记象”,明代五履认为:“画虽状形主乎意”,这些种种都可以看出中国画中”意”的精神所在,所以虽然中国画中有“随类赋彩的概念”但这种色彩是有主观意义上的处理,随类赋彩却不失“意”的精神观念,“色”也是被当作纯粹的视觉对象而产生,《孟子·告子》中认为“目之色有同美焉”,老子的《道德经》中认为“五色令人目盲”之“五色”指美丽的五彩颜色。

固定的色彩与理想色彩结合成多样的符合中国人审美的色彩它们在色彩自身的关系中不断的发生并组构成一个色彩表现体系,成为了中华民族优秀的传统文化。

春秋之前称色彩为“玄黄”,春秋战国到隋唐的色彩哲被哲学家和普通人称为“五色”为“丹青”的说法在孔子、老子的著作中多次出现。

而“五色”的具体名称来源于战国时期的阴阳五行学说,我们的祖先把观察自然的景色,整合形成中国传统的色彩美学,建构了以赤、黄、青、黑、白与五行中金、木、水、火、土对应起来便构成了中国画的用色渊源,这些色彩也构建起中国画设色的基本体系。

中国画用色的传承与演变过程在魏晋南北朝时期就出现色彩体制的初创,色彩在中国画中的运用开始可上溯到新石器时期,最初尝试应是在彩陶文化中绘制纹样以及岩画图案,汉代要求色彩绘制在形象表达上能够应物象形,在汉代时的陶器、帛画、漆画中可以看到赭、红、蓝、灰、石绿、钛白、黑、金等色彩的运用。

隋唐时期中国画色彩体制得到的完备,同时色彩中心也开始失落,中国古典色彩绘画体制已在魏晋南北朝中完成了山水、人物和花鸟画的语言建设而当这种语言达到了在绘画中的观念、工具、材料等限度内相对饱和时一种失掉“色彩”的语言“水墨”正在出现并占据主流。

“传神写照”在中国工笔人物画教学中的思政与实践研究作者:尹伊来源:《艺术评鉴》2021年第18期摘要:“传神写照”是中国工笔人物画最为经典的审美标准。

笔者提倡中国工笔人物画课程教学集思政、临摹、写生、创作为一体的复合型教学模式,教师应潜移默化地在教学中渗透思政教学,充分发挥示范、引导作用,在教学中传达“传神写照”与时俱进理念,持之以恒,不断加强实践能力,取得较好的思政与实践教学效果。

关键词:传神写照工笔人物画教学思政实践临摹中图分类号:J20-05文献标识码:A文章编号:1008-3359(2021)18-0119-03“传神写照”出自于:南朝·宋·刘义庆《世说新语·巧艺》:顾长康(顾恺之)画人,或数年不点目精(睛)。

人问其故,顾曰:“四体(四肢)妍蚩(美丑),本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中”。

阿堵:六朝人口语,意思是:这、这个。

通过上下文推断,“这个”在这里指的是眼睛。

顾恺之这段话的意思是,身体四肢的美丑,并不影响人物的形象美,要想人像画得传神生动,关键在于眼睛。

传神:艺术上指描绘人或物时,不仅要达到外表的形貌逼真,而且要表达出其精神气质。

神,这里指艺术形象的内在气质。

“传神写照”在本文有两方面涵义,广义来说是指整个画面传神,包括造型、用线、用色等表现传递生动的内在精神面貌。

狭义来说专指人物画眼睛的生动传神。

“传神写照”是要真实地反映生活,写照生活,从生活中提炼典型,生活中获得对人生积极的感悟,是工笔人物画课程教学的重要目标。

笔者提倡中国工笔人物画课程教学集思政、临摹、写生、创作四位一体的复合教学模式,四者可以根据具体教学情况,穿插交替进行。

要提高工笔人物画“传神写照”的教学效果,教师要积极引导学生加强思政与实践,处理好思政、临摹、写生、创作四者的关系。

工笔人物画教学是一个较为复杂的过程,教师要积极引导学生,关注生活,热爱生活,向生活学习,讴歌生活中的真善美,把生活表现传神是思政教学的一方面。

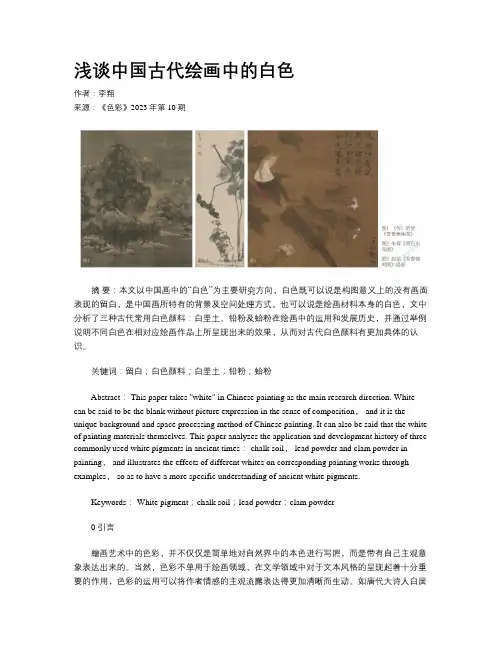

浅谈中国古代绘画中的白色作者:李翔来源:《色彩》2023年第10期摘要:本文以中国画中的“白色”为主要研究方向,白色既可以说是构图意义上的没有画面表现的留白,是中国画所特有的背景及空间处理方式。

也可以说是绘画材料本身的白色,文中分析了三种古代常用白色颜料:白垩土、铅粉及蛤粉在绘画中的运用和发展历史,并通过举例说明不同白色在相对应绘画作品上所呈现出来的效果,从而对古代白色颜料有更加具体的认识。

关键词:留白;白色颜料;白垩土;铅粉;蛤粉Abstract: This paper takes "white" in Chinese painting as the main research direction. White can be said to be the blank without picture expression in the sense of composition, and it is the unique background and space processing method of Chinese painting. It can also be said that the white of painting materials themselves. This paper analyzes the application and development history of three commonly used white pigments in ancient times: chalk soil, lead powder and clam powder in painting, and illustrates the effects of different whites on corresponding painting works through examples, so as to have a more specific understanding of ancient white pigments.Keywords: White pigment;chalk soil;lead powder;clam powder0 引言繪画艺术中的色彩,并不仅仅是简单地对自然界中的本色进行写照,而是带有自己主观意象表达出来的。

I Yi Shu Jiao Liu*艺术交流从《芥舟学画编》看其“雅俗观”对现代绘画发展的启示意义及其“雅”的审美内涵吴晓丹郑州大学摘要:“雅”在中国古典文化中是一个重要的审美范畴,有着重要的文化意义与审美意蕴。

"去俗存雅”也是中国古典审美中的主流思想。

沈宗骞在清代中后期画界"正道沦亡、邪派日起”的境况下,力求避俗存雅,编撰《芥舟学画编》一书,详细阐述绘画中的俗与雅。

本文试通过分析《芥舟学画编》中对“雅”与“俗”的描述,分析其“雅”的审美内涵及其“雅俗观”对现代绘画发展的启示意义。

关键词:沈宗骞"避俗存雅”审美内涵中图分类号:J0-05文献标识码:A文章编号:1008-3359(2020)11-0155-04一、沈宗骞与《芥舟学画编》沈宗骞是清代乾嘉时画家(1736-1820),字熙远,号芥舟,浙江乌程(今湖州)人。

画山水、人物,无不精妙传神。

生平杰作《汉宫春晓》《万竿烟雨》为赏鉴家所宝,有神品之目。

他在进行书画创作实践的同时,还潜心于研究绘画理论30余年。

清朝初画道生意盎然,但是从乾隆朝开始,画道开始逐渐走向衰落,大多数山水画家效仿四王,不思变革。

沈于是编著《芥舟学画编》一书,以指斥俗学,推赞雅正。

具体篇目依次为宗派、用笔、用墨、布置、穷源、作法、平贴、神韵、避俗、存质、摹古、自运、会意、立格、取势、酝酿;共16篇,对清代绘画中所存在的弊病做了深入透彻的分析,其中《避俗篇》尤为精湛,详细介绍了绘画中的“俗”与“雅”的具体内涵,阐释了绘画中“避俗存雅”的必要性,具有重要的美学意义,对现代绘画艺术的发展具有针眨启示的意义。

二、《芥舟学画编》中的“避俗”与“存雅”(一)《芥舟学画编》中关于“俗”的定义古代画论中鄙弃“俗”的传统由来已久,清朝的画论中更是多次提到“避俗”的重要性,强调作画者要自觉地“去俗存雅”,避免落俗。

清代方薰在《山静居画论》中提到:“甜俗不是自然,佻巧不是生动,浮弱不是工致,卤莽不是苍老,拙劣不是高古,丑怪不是神奇。

论“气韵生动”的思想内涵及其艺术精神作者:罗生瑞来源:《商情》2008年第24期【摘要】中国传统文化和美学思想中“气韵”占有十分重要的位置,它是中国传统文化艺术精神的生命。

中国绘画的最高品第是“气韵生动”,传统美学用“气”来体现事物美的本原,强调艺术要表现生生不息、元气流畅的天地间万物的节奏和韵律。

【关键词】气韵生动思想内涵艺术精神中国传统文化和美学思想中“气韵”占有十分重要的位置,它是中国传统文化艺术精神的生命。

中国绘画的最高品第是“气韵生动”,传统美学用“气”来体现事物美的本原,强调艺术要表现生生不息、元气流畅的天地间万物的节奏和韵律。

一、“气韵生动”指的是内在的神气和韵味南朝·齐画家谢赫在其所著的《古画品录》中,首先提出绘画“六法”,作为人物绘画创作和品评的准则。

在《古画品录》中将“气韵生动”作为第一条款和最高标准,可见其分量的重要。

“气韵生动”是指绘画的内在神气和韵味,达到一种鲜活的生命之洋溢的状态,可以说“气韵生动”是“六法”的灵魂。

以生动的“气韵”来表现人物内在的生命和精神,表现物态的内涵和神韵,一直是中国画创作、批评和鉴赏所遵循的总圭臬。

中国绘画讲究笔墨之“气韵”,并以其艺术思想来联通自然与人的关系,这是中国文化显人性、重人伦的反映,更是中国绘画艺术张扬和倡导的精神、意识之美的体现。

总之,“气韵”为我们提示着一种具有强烈民族色彩的文化现象和民族精神。

中国绘画以“养气”为根本,“养气”已成为中国传统美学及绘画中不可缺少的一项重要根基。

倡导艺术家不断地提高自己的道德修炼的水准,其中“气”是对艺术家整体生理、心理因素和创造能力的总要求与概括。

所谓气者,即神气、意趣,也就是所绘物象的内在精神。

中国绘画不追求单纯的自然表象的模仿,而讲究其精神内涵。

“人之生,气之聚也”,天下万物皆在于一“气”(《庄子》)。

所以,中国画把“气”作为构成绘画艺术的根本要素,并认为无气则不生。

就如清代方薰《山静居画论》中提出的“气韵生动为第一义,然必以气为主,气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间韵自生矣”,更加强调了“气韵”在绘画艺术中的作用。

“构思立意”论----毕继民中国画的立意,是进行绘画创作的前提条件和必要准备,绘画的各种因素都要围绕画家的立意所展开,都要服从于立意的需要而设计和统筹。

立意的内容大致包括绘画作品的主旨、主题、思想、功能等,立意涵盖了绘画创作的整个构思过程,立意,就是绘画创作前的构思,即画家创作的意图。

立意是画家有意识的思维活动,是理性的。

画家必须经过反复思考,才能确定画什么,想表达什么,如何表现,达到怎样的艺术效果。

所有艺术形式的创作都是以作者的立意为核心的,文学、戏剧、影视、歌曲等,无不是先立意而后构成的,绘画艺术也一样,无意识和无立意的绘画叫胡涂乱抹,也不成其为画。

所以,画家自己的创作念头发生之时,便开始进入了艰苦的构思过程。

立意由画家所控制和把握,也是因人而异的,与画家的成长环境、文化结构、审美取向、生命状态、性情趣味等密切相关。

从小生活在都城的画家,一般都热衷于都市生活范畴的创作,因为他们对构成都市的各类因素相当熟知,并出没于都市的氛围之中,有深切的感悟和准确的认识。

当代中国画界出现了以表现都市生活为主体的“都市水墨”。

追诉中国画的发展及演变过程,中国画由地下(出土的战国时期的《人物龙凤帛画》及出土的汉代画像石)的陪葬品,发展到人间的墙壁和独幅画卷,为朝廷服务,又从朝廷走向朝廷生活,而后又转入林泉、田园,之后又发展到民间。

这种变化与社会形态的变迁和民族文化结构及人的审美心理追求不无关系。

开放后的中国社会,受西方文化观念、人生观及西方人的生活的状态的影响,中国文化开始了实现各自人生价值的不同选择,自20世纪80年代初期开始,文化从神州大地的各个角落飞往异国他乡,去实现自己的人生梦想。

之后随着祖国经济建设的需要,国内出现了另一种奇观,人流开始从村镇涌向各类城市,没出国发展的文化人则开始开动脑筋,设计自己的前程,走向都市去寻找更大的发展空间,为祖国的文化建设增砖添瓦,体现个体价值的存在。

所以在京都及周围就出现了圆明园,宋庄等画家村落和北漂族画家,也就产生和形成了表现画家不同处境、不同心态、不同文化心理、不同生命状态的绘画作品,形成时风之后又出现了“都市水墨”之说。

《拙政园三十一景图》册与园林文化的流传作者:韦秀玉来源:《美术界》 2014年第11期TEXT/韦秀玉【摘要】本文结合相关园林文本观察文徵明《拙政园三十一景图》册与拙政园的流传,以及明后期和清代园林文化的关系,以探析文徵明在园林绘画中所传达的文人园林理念,及其对后世园林文化发展中的影响作用。

【关键词】《拙政园三十一景图》册;文人园林;园林文化;流传文徵明艺术造诣极高,在明后期和清代都得到文士们的赞赏与追慕,对苏州地区的文人文化影响深远。

清代学者沈宗骞(1736~1820)在论“山水”的“宗派”时有言:“……有明沈、文诸公,皆为后世楷模。

”王时敏在“跋文太史《许溪草堂图》”中亦有言:“非但妙迹永传,将使吴中后学瞻先辈风流,益起高山景行之慕。

”可见文徵明在书画方面得到后世的推崇。

自古园林参画意,其园林绘画所传达的园林审美理念势必影响后世文人的造园活动与园林文化。

一、《拙政园三十一景图》册在拙政园流传中的作用拙政园几经濒临摧毁的境地,人们根据文徵明《拙政园三十一景图》册页中的园记、诗文及景图进行重建,园林由于时间的变幻也难以维持原貌,因此常处于变化与修建之中,文氏的拙政园图册在拙政园文化的传承及发展过程中起着重要的参照作用。

如清代文人钱泳(1759,1844)在道光十三年(1833)给《拙政园三十一景图》所题的跋文中写道:“……余尝论园亭之兴废有时,而亦系乎其人,其人传,虽废犹兴也。

其人不传,虽兴犹废也。

”当观者在欣赏园林图册时,势必会将之与实际园林相比较,并试图追寻昔日的风姿。

由此便推动了园林文化的品评与发展,证实了园林的兴废在乎人传的事实,也可以说实现了王献臣请文徵明给拙政园作诗、画与记的初衷,将他致仕后致力建造的家业记录在案,从而将儒士政治上治国平天下的报负转向文化上的创造,振兴家业,光宗耀祖。

由于当时文徵明已名扬海内外,他创作的园林绘画、诗文及园记势必受到世人瞩目,所以拙政园一直以来都是江南名园之首,并为后世文士们广为传唱。

论“气韵生动”在创作中的艺术精神摘要:“气韵”在中国传统文化和美学思想领域中占有非常重要的位置,被称为“中国传统文化艺术精神的生命”。

“气韵生动”是中国绘画的最高境界,传统美学用“气”来体现事物的最原始的面貌,同时也强调了艺术要表现生生不息的天地间万物的节奏和韵律。

关键词:传统文化气韵生动艺术精神“气韵”在中国传统文化和美学思想领域中占有非常重要的位置,被称为”中国传统文化艺术精神的生命”。

“气韵生动”是中国绘画的最高境界,传统美学用“气”来体现事物的最原始的面貌,同时也强调了艺术要表现生生不息的天地间万物的节奏和韵律。

一、“气韵生动”是指事物本身所蕴含的神气和韵味。

绘画“六法”作为人物绘画创作和品评的准则,是南朝画家谢赫在其所著的《古画品录》中首先提出的。

画家在《古画品录》中将“气韵生动”作为品评绘画的最高标准,“气韵生动”是“六法”的灵魂,是指绘画的内在神气和韵味达到了生命洋溢的状态,人物内在的生命传统美学和艺术的核心范畴和精神以鲜活生动的“气韵”表现出来。

中国画创作、批评和鉴赏所遵循的总圭臬物态的内涵和神韵。

中国绘画讲究笔墨“气韵”,反映了中国文化显人性、重人伦特点并以其艺术思想来增进人与自然的关系,而这更是中国绘画艺术张扬和倡导的精神、意识之美的体现。

总之,“气韵”为我们提示着一种具有强烈民族色彩的文化现象和民族精神。

中国绘画以“养气”为根本,因此,中国传统美学及绘画中不可缺少的一项重要根基就是“养气”。

其中“气”是对艺术家整体生理、心理因素和创造能力的要求,这同时也倡导艺术家不断地需要提高自己的道德修养的水准。

就是所谓气者,即神气、意趣。

“人之生,气之聚也”,[1]天下万物皆在于一“气”,所以,中国画把“气”作为构成绘画艺术的根本要素。

就如清代方薰《山静居画论》中提出的“气韵生动为第一义,然必以气为主,气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间韵自生矣”,更加强调了“气韵”在绘画艺术中的作用。

二、整个创作过程中要蕴含“气韵”。

【美术理论研究】“墨分五色”属于墨法范畴,语出唐代张彦远《历代名画记》之《论画体工用拓写》一篇:“夫阴阳陶蒸,万象错布,玄化亡言,神工独运。

草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白。

山不待空青而翠,凤不待五色而綷。

是故运墨而五色具,谓之得意。

意在五色,则物象乖矣。

”此段阐述大意为:天地阴阳冲荡变化,则万物错杂分布,自然造化,鬼斧神工得之。

传统绘画重在得物象之意,而墨色深浅之变可兼青、赤、黄、白、黑五色,足可表现缤纷之世界,无须劳“色”徒言其表,故重在得意也。

倘计较于物之皮相,则物象之意失之。

文士哲人对于“五色”的解释说法不一,古人之理解大致分两义:宋代以前多指浓淡不同的墨所对应的五色,即“青、赤、黄、白、黑”;宋代以后,则指墨调水后浓淡深浅的变化,即焦、浓、重、淡、清。

另也有“浓、淡、干、湿、黑”(加白合称“六彩”)之说。

张彦远在《历代名画记》中所言“运墨而五色具”,指通过墨色之变足可表现四时和物象之异。

绘青山绿草、红花白雪等对象不必借助空青、丹碌、铅粉之色,观者同样可感受到色彩斑斓的世界。

古人曾运用墨色的深浅以对应五色:焦如黑,浓如青,重如赤,淡如黄,清如白。

实际上这是将色的明度与墨的明度做一个对接。

古代科举考试曾用淡墨题写中榜人的姓名,被称为“黄榜”,这似乎也暗合了“淡如黄”的对应关系。

“墨分五色”的概念生成,与中国传统宇宙观的“五行”思想相关。

“五行说”将金、木、水、火、土的五行,与白、青、黑、赤、黄的五色对应关联。

五行是万物产生的本源元素。

五色是各种色彩的本源之色,是一切色彩的基本元素。

“五行”除了“五色”对应,又衍生出“五行配伍”这一涵盖天地万物的阴阳五行体系,如五行配五季(春、夏、长夏、秋、冬),五行配五方(东、南、西、北、中),五行配五脏(脾、肺、肾、肝、心),五行配五声(宫、商、角、徵、羽)等。

清人沈宗骞《芥舟学画编》有论曰:“五色原于五行,谓之正色,而五行相错杂以成者谓之间色,皆天地自然之文章。

沈宗骞山水画美学思想研究前言沈宗骞是中国文化艺术领域的杰出人物之一,他的山水画在中国绘画史上占有极其重要的地位。

沈宗骞的山水画不仅技法高超,更重要的是他所表现出来的美学思想,具有极其深远的意义。

本文将对沈宗骞山水画美学思想进行研究并进行分析。

沈宗骞简介沈宗骞(1840年-1907年),字俊甫,江苏吴县(今苏州市)人,清末画家、书法家。

其绘画风格独具特色,创造性地吸收了传统绘画的技法与精神,形成了自己独立的艺术风格。

他的山水画以大气磅礴、简洁明快、刚柔相济、朴素自然为特点,传达着他对自然、人生、命运等问题的思考和感悟。

沈宗骞山水画的美学思想意境的追求沈宗骞的山水画具有浑厚、淳朴、豪迈、含蓄的品质,它所表现出来的美学思想是追求画的意境。

他认为意境是山水画所应该追寻的核心价值,内容应该宽阔、大气、沉着,整个画面充满神韵。

自然情趣的表现沈宗骞认为绘画是自然的再现,自然本身就是艺术之美的基础。

他的山水画表现了自然的情趣,充满了汩汩的流水声、清晨的露珠、远山的青翠和草木的静谧。

其具有鲜明的自然主义风格,追求自然与艺术的有机结合,让人感受到自然的奥妙和无穷的美妙。

风格特征的丰富多彩沈宗骞独具特色的山水画风格形成了其在中国文化艺术史上的重要地位。

他的画作具有自己的风格特征,他在笔墨、用色、形式、意境上进行突破和创新,从而形成了自己独特的山水画风格。

这种丰富多彩的风格让观众在欣赏画作的同时能够感受到其带来的无限魅力。

结束语沈宗骞山水画美学思想深刻,其所表现的意境与自然情趣以及丰富多彩的风格特征,让他的画作成为中国文化艺术宝库中不可或缺的一部分。

在今天,我们仍然可以从沈宗骞的山水画中感受到其艺术魅力所在,他的艺术精神将继续为我们所传承和发扬。