工序过程能力分析

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:51

工序过程能力分析工序过程能力分析是对生产过程的能力进行评估和分析,以确定其在制造产品过程中的效率、质量和可靠性。

这种分析可以帮助企业识别潜在的问题和改进机会,并采取相应的措施来提高工序的能力和效果。

首先,工序过程能力分析要考虑到工序中的关键要素,如人力资源、设备、原材料和工艺流程等。

通过对这些要素的评估和分析,可以确定工序过程的强项和改进的空间。

其次,工序过程能力分析需要收集和分析相关的数据和信息。

这包括生产数据、质量数据、故障数据、维修数据等。

通过对这些数据进行统计分析和趋势分析,可以揭示工序过程中存在的问题和瓶颈,并找出导致这些问题的根本原因。

然后,工序过程能力分析需要进行实地考察和观察。

通过亲临现场,观察工序操作过程中的情况和现象,可以发现操作员的技能水平、设备的运行状态、流程的合理性等方面存在的问题和不足。

最后,通过工序过程能力分析得出的结果,可以制定相应的改进措施和行动计划。

这些措施可以包括改进工艺流程、提升操作员的技能和意识、优化设备的性能和维护计划等。

同时,还需要制定相应的指标和评价体系,以便对改进措施的效果进行跟踪和评估。

总之,工序过程能力分析是一个系统性的工作,需要综合运用统计分析、实地观察和经验判断等方法。

通过对工序过程能力的评估和分析,可以发现潜在的问题和改进机会,并采取相应的措施来提高工序的能力和效果。

这将有助于企业提高生产效率,降低成本,提升产品质量和市场竞争力。

工序过程能力分析是企业管理和生产控制中的重要环节。

通过对工序过程的评估和分析,可以确定生产过程中的强项和不足之处,并采取相应的措施来改进和优化工序的能力和效果。

下面将详细介绍工序过程能力分析的相关内容。

1. 收集和整理数据:首先,进行工序过程能力分析需要收集和整理相关的数据和信息。

这些数据包括生产数据、质量数据、设备状态数据等。

通过收集足够的数据,并进行整理和梳理,可以对工序过程进行全面、客观的评估。

2. 统计分析和趋势分析:收集到的数据可以通过统计分析和趋势分析进行进一步的处理。

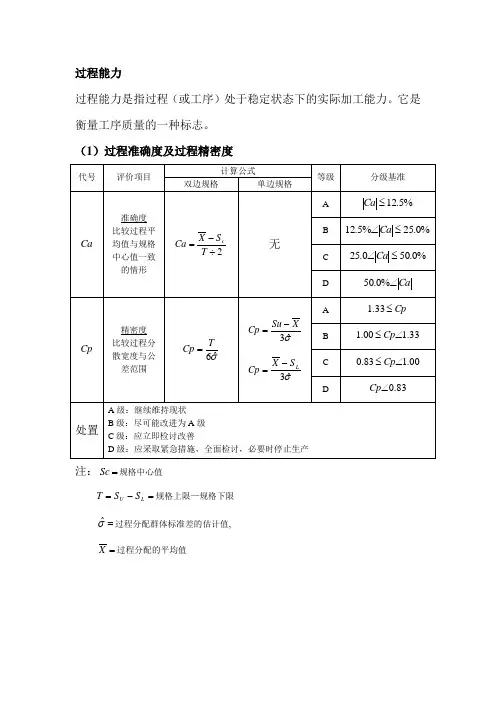

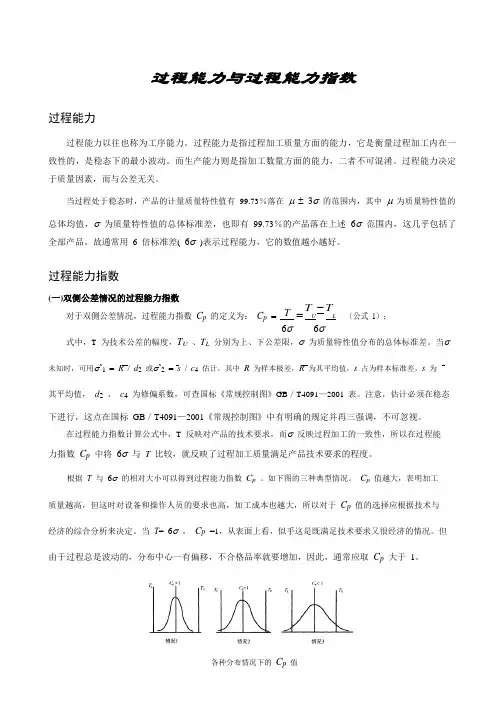

过程能力与过程能力指数过程能力过程能力以往也称为工序能力。

过程能力是指过程加工质量方面的能力,它是衡量过程加工内在一致性的,是稳态下的最小波动。

而生产能力则是指加工数量方面的能力,二者不可混淆。

过程能力决定于质量因素,而与公差无关。

当过程处于稳态时,产品的计量质量特性值有99.73%落在μ±3σ的范围内,其中μ为质量特性值的总体均值,σ为质量特性值的总体标准差,也即有99.73%的产品落在上述6σ范围内,这几乎包括了全部产品。

故通常用6倍标准差(6σ)表示过程能力,它的数值越小越好。

过程能力指数(一)双侧公差情况的过程能力指数对于双侧公差情况,过程能力指数C p的定义为:C p= T =TU-TL (公式1);6σ 6σ式中,T为技术公差的幅度,T U、T L分别为上、下公差限,σ为质量特性值分布的总体标准差。

当σ 未知时,可用σˆ1=R/d2或σˆ2=s/c4估计,其中R为样本极差,R为其平均值,s占为样本标准差,s为其平均值,d2、c4为修偏系数,可查国标《常规控制图》GB/T4091—2001表。

注意,估计必须在稳态下进行,这点在国标GB/T4091—2001《常规控制图》中有明确的规定并再三强调,不可忽视。

在过程能力指数计算公式中,T反映对产品的技术要求,而σ反映过程加工的一致性,所以在过程能力指数C p中将6σ与T比较,就反映了过程加工质量满足产品技术要求的程度。

根据T与6σ的相对大小可以得到过程能力指数C p。

如下图的三种典型情况。

C p值越大,表明加工质量越高,但这时对设备和操作人员的要求也高,加工成本也越大,所以对于C p值的选择应根据技术与经济的综合分析来决定。

当T=6σ,C p=1,从表面上看,似乎这是既满足技术要求又很经济的情况。

但由于过程总是波动的,分布中心一有偏移,不合格品率就要增加,因此,通常应取C p大于1。

各种分布情况下的C p值一般,对于过程能力指数制定了如下表所示的评价参考。

ISO9000标准对过程控制的要求组织内诸过程组成系统的应用,以及这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为过程方法。

过程方法的优点是对诸过程组成的系统中单个过程之间联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。

ISO9000标准对过程控制的要求标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时,采用过程方法。

通过将输入转化为输出的活动可视为过程。

通常一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。

过程方法在质量管理体系中应用时,强调以下方面的重控制输入输入过程能力:概念过程能力指过程处于正常状态(稳定受控状态)时,加工产品的能力。

通常以产品质量特性数据分布的6倍标准偏差表示。

B = 6σ工序能力的概念原材料或上一道工序半成品按照标准要求供应;本工序按作业标准实施,并应在影响工序质量各主要因素无异常的条件下进行;工序完成后,产品检测按标准要求进行。

所谓工序能力是指处于稳定状态下的工序实际加工能力,所谓稳定状态,应具备以下条件:工序能力的概念工序能力又叫过程能力,在机械加工业中又叫加工精度,是指制程所呈现出的一致性(Uniformity)—机器能力:一机器或设备在一定条件下的操作能力—综合制造能力:制造某一批产品的全部制程,包含设备、人员、材料、环境等在制造周期内所呈现的能力制程能力分析:利用控制图、直方图、或其他统计工具以决定制程能力的一种系统化工作进行工序能力分析的意义工序能力的测定和分析是保证产品质量的基础工作;工序能力的测试分析是提高工序能力的有效手段;工序能力的测试分析为质量改进找出方向。

工序能力分析的用途•预测制程与规格符合的程度•帮助产品设计/开发人员选择或修改制程•协助设立制程控制的适当抽样区间•提供新设备采购的功能需求•不同供应商质量能力的评比•当不同制程间有相互关系时,可以提供作为规划生产程序的参考•降低制程的变异性工序能力分析重要性在质量控制中收集样本的目的之一便是了解过程(或工序)的生产能力有多大,即生产合格品的能力究竟有多大,如果生产能力太低,那必须采取措施加以改进。

工序能力分析与评价工序能力分析与评价是企业在生产过程中对所采用的工序进行分析与评价的过程。

通过工序能力分析与评价,企业可以了解工序的稳定性和可靠性,以及工序是否能够达到预期的质量要求。

以下是对工序能力分析与评价的一些介绍和方法。

一、工序能力分析方法1. 数据收集:收集关于工序的数据,包括工序的输入、输出、过程参数等信息。

2. 统计分析:利用统计学方法对数据进行分析,包括计算工序过程的平均值、标准差、偏度、峰度等指标。

3. 测量能力指标:通过计算能力指标来评估工序的稳定性和可靠性,常用的能力指标包括过程能力指数(Cpk)、过程性能指数(Ppk)等。

4. 制定改进措施:根据分析的结果,确定改进工序的措施,提高工序的能力。

二、工序能力评价方法1. Cpk评价法:Cpk评价法是一种常用的工序能力评价方法,通过计算工序的Cpk值来评估工序的稳定性和可靠性。

Cpk值越大,代表工序的能力越高。

2. 直方图分析法:通过绘制工序数据的直方图,观察数据的分布情况,评估工序的稳定性和可靠性。

直方图的形状和偏度等指标可以反映工序的能力水平。

3. 控制图分析法:控制图是一种常用的工序能力评价方法,通过绘制工序数据的控制图,监控工序的稳定性和可靠性。

控制图中的各种规则和异常点可以帮助企业发现工序中的问题,并及时采取措施加以改进。

三、工序能力分析与评价的意义1. 提高工序质量:通过工序能力分析与评价,企业可以及时发现工序中的问题,并采取措施加以改进,从而提高工序的质量。

2. 降低不良率:工序能力分析与评价可以帮助企业预测工序中的不良率,并制定相应的控制策略,减少不良品的产生。

3. 提高企业竞争力:工序能力分析与评价可以帮助企业了解自身的工序能力水平与其他企业的差距,通过改进工序,提高企业的竞争力。

四、工序能力分析与评价的局限性工序能力分析与评价只能在已有数据的基础上进行,对于新工序或者缺乏足够数据的工序,难以进行准确的分析与评价。

工序能力指数CPK的计算和分析CPK的计算公式如下:CPK = min(USL - μ,μ - LSL)/(3 * σ)其中,USL为规格上限,LSL为规格下限,μ为平均值,σ为标准差。

CPK的值越大,表示工序的稳定性和可控性越强。

一般来说,CPK值大于1.33被认为是良好的,大于1.67则被认为是极好的。

而CPK值小于1则表示工序不稳定或者不可控。

CPK的分析可以从以下几个方面进行:1.变异性分析:通过计算标准差和绘制控制图来评估工序的变异性。

如果标准差较小,并且控制图上的数据点在控制界限内,则说明工序具有较小的变异性,可以认为是稳定的。

反之,则说明工序存在较大的变异性,需要进一步改进。

2.规格限值分析:通过比较规格限值和平均值,以及计算CPK值,来评估工序是否能够满足产品的规格要求。

如果CPK值大于1,则说明工序具有足够的能力满足规格要求。

如果CPK值小于1,则需要进行进一步的改进,以提高工序的能力。

3.误差源分析:通过分析工序中可能存在的误差源,找出和改进引起工序不稳定的原因。

误差源可能包括人为因素、设备问题、材料质量等。

通过改进和优化这些误差源,可以提高工序的稳定性和可控性。

4.过程能力改进:通过改进工序中的控制措施和方法,来提高工序的能力。

例如,可以采用六西格玛等质量管理工具,优化工序的流程和参数设定,以减少变异性和提高工序的能力。

总之,CPK是评估工序稳定性和可控性的重要指标,可以通过计算和分析CPK值来评估工序的能力,并通过改进控制措施和优化过程来提高工序的能力。

C P K过程能力分析方法As a person, we must have independent thoughts and personality.过程能力分析过程能力也称工序能力,是指过程加工方面满足加工质量的能力,它是衡量过程加工内在一致性的,最稳态下的最小波动。

当过程处于稳态时,产品的质量特性值有%散布在区间[μ-3σ,μ+3σ],(其中μ为产品特性值的总体均值,σ为产品特性值总体标准差)也即几乎全部产品特性值都落在6σ的范围内﹔因此,通常用6σ表示过程能力,它的值越小越好。

为什么要进行过程能力分析进行过程能力分析,实质上就是通过系统地分析和研究来评定过程能力与指定需求的一致性。

之所以要进行过程能力分析,有两个主要原因。

首先,我们需要知道过程度量所能够提供的基线在数量上的受控性;其次,由于我们的度量计划还相当"不成熟",因此需要对过程度量基线进行评估,来决定是否对其进行改动以反映过程能力的改进情况。

根据过程能力的数量指标,我们可以相应地放宽或缩小基线的控制条件。

工序过程能力分析工序过程能力指该工序过程在5M1E正常的状态下,能稳定地生产合格品的实际加工能力。

过程能力取决于机器设备、材料、工艺、工艺装备的精度、工人的工作质量以及其他技术条件。

过程能力指数用Cp 、Cpk表示。

非正态数据的过程能力分析方法当需要进行过程能力分析的计量数据呈非正态分布时,直接按普通的计数数据过程能力分析的方法处理会有很大的风险。

一般解决方案的原则有两大类:一类是设法将非正态数据转换成正态数据,然后就可按正态数据的计算方法进行分析;另一类是根据以非参数统计方法为基础,推导出一套新的计算方法进行分析。

遵循这两大类原则,在实际工作中成熟的实现方法主要有三种,现在简要介绍每种方法的操作步骤。

非正态数据的过程能力分析方法1:Box-Cox变换法非正态数据的过程能力分析方法2:Johnson变换法非正态数据的过程能力分析方法3:非参数计算法当第一种、第二种方法无法适用,即均无法找到合适的转换方法时,还有第三种方法可供尝试,即以非参数方法为基数,不需对原始数据做任何转换,直接按以下数学公式就可进行过程能力指数CP和CPK的计算和分析。

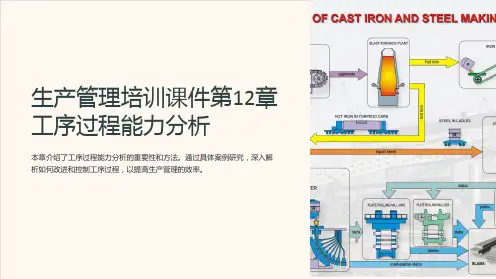

工序能力的分析过程工序能力分析是指对一个特定工序或生产线的能力进行评估和分析,以确定其是否能够满足产品质量要求和生产需求。

下面将介绍工序能力分析的一般过程。

1. 收集数据:首先,需要收集与该工序或生产线相关的数据,如该工序的设计要求、生产任务书、生产记录、检验报告等。

这些数据将提供关于工序的信息和产品质量的参考。

2. 确定度量指标:根据生产要求和产品质量要求,确定适当的度量指标来评估工序能力。

常用的度量指标包括一致性指标(Cp)、过程能力指数(Cpk)、过程能力比率(CR)、过程偏移指数(Pmk)等。

3. 数据分析:对收集到的数据进行统计分析,计算度量指标的数值。

通过计算这些指标,可以判断该工序的能力是否达到要求,以及产生的产品是否满足质量标准。

4. 判断能力水平:根据度量指标的计算结果,可以判断工序的能力水平。

如果度量指标的数值高于规定的阈值,说明该工序具有良好的能力。

反之,如果数值低于阈值,则可能存在生产问题或质量偏差。

5. 分析偏移原因:如果工序能力不达标,需要进一步分析偏移原因。

对数据进行细致的审核,找出导致工序能力不足的关键因素。

这可能涉及到设备故障、工艺不稳定、操作不当等多方面的因素。

6. 提出改善措施:基于分析结果,提出适当的改善措施来提高工序能力。

这可能包括改进工艺流程、更换设备、提升操作技能等。

7. 实施改善措施:将改善措施付诸实施,并跟踪工序能力的改善情况。

通过持续监控和分析,确保工序能力达到或超过要求。

总之,工序能力分析是一个系统的过程,需要收集数据、进行统计分析、判断能力水平、分析偏移原因、提出改善措施,并实施这些措施。

通过这个过程,可以不断优化工序,提高生产效率和产品质量。

工序能力分析是一个非常重要的管理工具,它可以帮助企业有效地评估和控制生产过程,保证产品质量和生产效率。

以下是工序能力分析的更详细步骤。

1. 收集数据:在进行工序能力分析之前,需要收集与该工序或生产线相关的数据。