索洛经济增长模型的进展及应用

- 格式:docx

- 大小:16.32 KB

- 文档页数:5

索洛经济增长模型索洛经济增长模型是以罗伯特·索洛为首的一群经济学家在20世纪50年代提出的,在经济学界有着广泛的应用。

该模型旨在解释经济增长的来源和进程,以及如何促进经济发展。

通过分析经济体的技术进步和资本投资、劳动力等要素,来研究经济增长长期均衡状态下的影响因素。

下面我们来详细介绍一下索洛经济增长模型。

首先,索洛经济增长模型的核心思想是技术进步的推动作用。

在该模型中,技术进步是经济发展的推动力量,而经济增长的速度则取决于技术进步的速度。

技术进步可以分为两种类型,即劳动密集型技术和资本密集型技术。

劳动密集型技术是指相对于资本而言,需要大量使用劳动力的技术;资本密集型技术则是指相对于劳动力而言,需要大量使用资本的技术。

在经济增长中,技术进步的推动作用主要通过两种途径实现:一是通过技术的累积积累,改进产品质量和效率;二是通过技术传播,促进技术使用和合作,从而推动行业和整个经济体的发展。

其次,索洛经济增长模型还关注资本的积累和分配。

资本积累是经济快速增长的必要条件,而资本分配则决定了经济增长的速度和质量。

在该模型中,资本积累主要通过增加投资和积累扩大化来实现。

增加投资,即加大对生产资料的投入,并为企业提供更多的融资渠道;积累扩大化则是指将企业内部的产量和效率优化,提高企业利润水平,为企业自身的发展提供足够的资本积累。

最后,索洛经济增长模型还强调了劳动力的重要性。

劳动力在经济增长中发挥着至关重要的作用,其质量和数量都会直接影响到生产力和经济增长的水平。

因此,在该模型中,劳动力的培训和教育成为了经济发展的重要支撑。

通过提高劳动力的素质和技能,可以推动经济的技术进步和创新能力,进而促进经济发展和增长。

总之,索洛经济增长模型提出了技术进步、资本积累和劳动力素质这三个方面的关键要素,以解释经济增长的来源和进程。

通过优化这些方面的要素,可以促进经济的持续增长和发展。

索洛的新古典增长模型

索洛的新古典增长模型是一种经济增长模型,它通过分析生产过

程中的资源配置和技术进步等影响因素,来揭示经济增长的本质和规律。

这一模型被广泛应用于各个领域,成为现代经济学研究中的重要

工具。

新古典增长模型的一个核心观点是,在生产过程中,生产要素

(如土地、劳动力、资本等)的配置和技术进步是经济增长的核心驱

动力。

其中技术进步对经济增长的贡献更为重要,这是因为技术的进

步能够有效地提高生产效率,从而促进经济增长。

而在资源配置方面,新古典增长模型认为,完全竞争市场机制是资源配置的最佳方式,通

过市场机制同类资源的价值会得到充分的体现,从而提高资源配置效率。

在新古典增长模型中,生产要素的投入和产出的关系可以用生产

函数来表示,该函数是指生产要素与产出之间的一种数学关系。

而在

生产函数中,技术进步的作用可以通过引入技术系数来体现,这可以

促进生产过程的自动化和信息化,从而提高生产效率。

与此同时,在新古典增长模型中,资本积累也是经济增长的重要

推动力。

通过投资获得资本,可以促进生产力的提升和技术进步,从

而实现经济增长。

但是,新古典增长模型也强调,在资本积累的过程

中要注重资源的节约和环境保护,才能实现可持续发展。

总之,新古典增长模型对于经济增长的分析和预测具有重要的指导意义。

它强调了资源配置和技术进步对经济增长的影响,提出了完全竞争市场机制和资本积累的重要性,为现代经济学的研究提供了重要的思路和方法。

同时,由于新古典增长模型对可持续发展的关注,也促进了经济发展与环境保护相结合的研究和实践。

索洛增长模型的基本结论与意义

索洛增长模型是一种用来度量经济增长的模型,其是经济学家和政策分析师使用的一种实用工具。

索洛增长模型由经济学家和金融顾问斯蒂芬·索洛发明。

它主要用来测量经济增长,并估计经济政策对经济的影响。

索洛增长模型的基本结论是保持通货膨胀的同时,可以以最低的成本获得经济增长。

它强调的是,与货币政策相比,调整税收和通货膨胀的政策可以更有效地实现经济增长。

该模型最初由斯蒂芬·索洛(Stephen Sloan)提出,他认为,有必要创造

稳定的货币政策环境,以确保有效的经济增长。

因此,索洛增长模型是一个非货币性的经济政策方法。

索洛增长模型试图在可能的最小成本下实现经济增长。

它还试图测量不同经济政策对经济增长的影响。

它提出,唯一可以保证经济活动和持续增长的疗法是在通货膨胀的条件下进行政府财政政策的调整,包括更多的政府投资和税收减免政策,以及定期释放更多的财政政策。

该模型的核心意义在于,政府采取财政政策的正确组合,可以最大限度地提高经济增长和增加福利,同时不会导致通货膨胀或失业,从而帮助政府在有限的财政资源中实现最高的经济增长率。

总之,索洛增长模型试图解决经济增长问题,减少物价的上涨和失业的出现,以及提供更高的社会福利。

它的存在为经济政策制定者们提供了一个更好的了解,以协调政府的财政政策,并有效利用公共收入来推动经济发展。

利用索洛模型分析我国经济增长【完整版】(文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载)目录摘要 (1)Abstract (1)一、经济增长理论的开展 (1)〔一〕经济增长的定义 (1)〔二〕经济增长理论 (1)〔三〕经济增长理论的三次革命 (2)〔1〕经济增长理论的第一次革命—哈罗德—多马模型 (2)〔2〕经济增长理论第二次革命—新古典经济增长理论 (3)〔3〕经济增长的第三次革命—内生经济增长理论 (3)二、基于索洛模型的实证分析 (4)〔一〕索洛模型 (4)〔二〕我国经济增长的实证分析 (5)〔三〕我国经济增长的源泉 (9)三、结论 (10)参考文献 (11)利用索洛模型分析我国经济增长摘要:本文首先通过介绍经济增长理论中的根本概念和经济增长理论的开展演变,然后利用索洛模型选取1978年—2021年数据建立了我国经济增长的生产函数模型,利用E-views软件对数据进行处理得到技术进步、资金投入、劳动投入对经济增长的奉献率,反映了资本、劳动和技术进步对我国经济增长的不同影响,得出技术进步是我国经济保持长期稳定增长的重要源泉,而且为了提高我国的人均收入必需控制人口增长。

关键词:索洛模型,经济增长,经济增长理论,科技进步.Abstract: The paper first introduces the basic concepts and the evolvement of the economic growth theory. Then the Solow Model and the data from 1978 to 2021 are used in the paper by which the influence of capital, labor and technique progress on the country’s economic growth is analyzed, and the contribution rate of economic growth brought about by technique progress, capital and labor input is calculated. Then analyze the reasons of constant economic growth,and the population growth should be controlled strictly.Key words: Solow Model, economic growth, asset price inflation,Scientific and technological progress.一、经济增长理论的开展〔一〕经济增长的定义关于经济增长的定义,一直是经济学中争论的焦点,目前主要有两种不同的观点,其中一种认为经济增长指一个国家或某个地区能够生产出的所有产品在一个长时期内能够保持的不断增长,也就是说该国家或地区的实际总产出的不断增长。

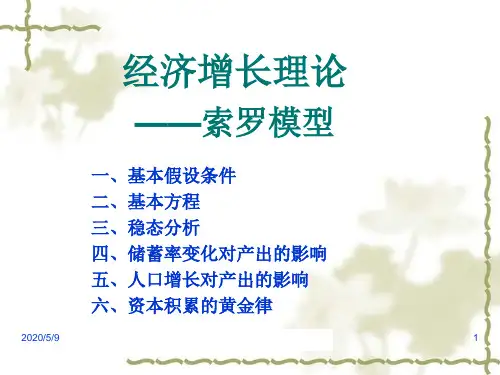

发展经济学索洛模型发展经济学是研究经济增长和经济发展的学科,它关注的核心问题是如何使一个经济体从贫穷落后状态向富裕先进状态转变。

在这个过程中,经济学家们提出了许多模型和理论来解释经济增长的动力和机制。

其中,索洛模型(Solow Model)是发展经济学中一个重要的经济增长模型,本文将对索洛模型进行详细阐述。

一、索洛模型简介索洛模型,又称新古典增长模型,是由美国经济学家罗伯特·索洛(Robert Solow)在20世纪50年代提出的。

该模型主要研究了资本积累、劳动力增长和技术进步对经济增长的影响。

索洛模型是一个动态一般均衡模型,它描述了在一个封闭经济中,资本、劳动力和技术如何相互作用,从而推动经济增长。

二、索洛模型的基本假设封闭经济:索洛模型假设经济体是一个封闭系统,不与外部世界进行贸易往来。

生产函数:生产函数表示在一定时期内,生产要素(资本和劳动力)的投入与产出之间的关系。

索洛模型通常采用柯布-道格拉斯生产函数(Cobb-Douglas production function),该函数具有资本和劳动力的规模报酬不变特性。

储蓄率:储蓄率是家庭部门储蓄占总收入的比例。

在索洛模型中,储蓄率是外生给定的,并且保持不变。

人口增长:劳动力数量以固定的外生速率增长。

资本折旧:资本在使用过程中会磨损和消耗,因此需要以一定的速率进行折旧。

技术进步:索洛模型中的技术进步是外生的,以固定的速率增长,它可以提高生产的效率。

三、索洛模型的动态过程索洛模型的动态过程主要包括资本积累和经济增长两个方面。

资本积累:在一个没有政府部门的封闭经济中,总投资等于总储蓄。

总投资用于增加资本存量,同时资本也会因为折旧而减少。

当经济达到稳态时,储蓄恰好等于为保持资本存量不变所需的投资(包括补偿折旧的投资和为新增加的劳动力配备按原有资本-劳动比率配备的资本)。

经济增长:在索洛模型中,经济增长主要来源于资本深化(即每个劳动力拥有的资本数量增加)和技术进步。

索洛经济增长模型的进展及应用自1956年罗伯特.索洛在其里程碑式的论文《关于经济增长理论的一篇论文》当中创建了新古典经济增长理论模型,索洛经济增长模型在以后的半个世纪当中都扮演着现代经济增长理论基石的角色。

自90年代末以来,中国宏观经济学领域的研究逐步从以逻辑推理演绎为主转向更重视数理分析和模型建设,其中很大一部分理论及实证研究都是以索洛模型为主要出发点和推理根据。

经过十余年的研究发展,索洛增长模型亦在诸多的实证检验和理论应用当中得到进一步修正完善和多层次多方向延伸。

一、理论基础与发展索洛增长模型(Solow,1956)通过放弃劳动力与资本固定比例,修正了哈罗德-多马模型中的“刀刃平衡”,通过将资本、劳动和总产出之间的比例关系内生化。

索洛将一般的生产函数表述为:Y=F(K,L),并在考虑技术水平变化时使用可具有希克斯中性技术进步的生产函数:Y=A(t)F(K,L)。

给定储蓄率不变,最终产品与资本存量的稳态增长率都为,其中n为劳动力(人口)的增长率。

索洛模型假定总储蓄率为s,资本折旧率为δ,得出资本积累方程k=sf(k)-(n+g+δ)k。

在以后的经济学教科书中,以具有哈罗德中性技术进步的生产函数代替了具有希克斯中性技术进步的生产函数,修正这个模型为Y=F(K,AL)。

为解释不同的经济现象,之后的研究引入了多种索洛模型的变形。

如卡斯等人建立了无限期界模型并提出使社会福利最大化的资本存量条件,索洛模型最初推导出的黄金律资本存量被修正为修正黄金律资本存量(Cass,1965),以将储蓄率内生化;引入已有资本的废弃率来考量新通用技术的出现引起的产出下降(Aghion,Howitt,2011,第九章);在索洛模型中引入人力资本因素H(t)(Mankiw,RomerandWeil,1992)等。

我国亦有不少研究对索洛模型进行了理论拓展和延伸。

李军(2003)、周晨和熊和平(2007)引入老龄化因素以测定老龄化程度对经济的影响;熊俊(2005)通过“希克斯中性的技术进步”、“规模报酬不变”和“完全竞争的市场结构”假设条件的放松和自变量的调整,扩展了索洛增长模型;刘海生和解江树(2005)在索洛模型中引入按技术分配,分析了非体现技术进步和体现技术进步对经济总产出的影响;李国柱(2006)引入环境约束以考察经济增长和环境污染之间的关系;何莉(2007)引入人力资本和出口依存度,以测量各省经济受对外贸易的影响;傅为忠和刘!楠(2008)通过引入随机干扰项对模型进行了改进;张谊浩和周庭佐(2011)引入相对货币供应量因素,得出新的人均产出。

索洛经济增长模型概述索洛经济增长模型(SolowGrowthModel)是罗伯特·索洛所提出的发展经济学中著名的模型,又称作新古典经济增长模型、外生经济增长模型,是在新古典经济学框架内的经济增长模型。

正当1987年世界股票市场暴跌之时,瑞典皇家科学院宣布该年度诺贝尔经济学奖授于一直与里根政府的经济政策唱反调,主张政府必须有效地干预市场经济的美国麻省理工学院教授罗伯特·索洛(RobertM·Solow)许多经济学界人士认为,纽约股票市场的这场大动荡,恰恰证实了索洛坚持的理论,使他的经济增长理论成为当今世界热门研究课题之一。

可是,他的这一理论———表明各种不同因素是如何对经济增长和发展产生影响的长期经济增长模型,早在30年前他在一篇题为《对经济增长理论的贡献》的论文中就提出来了。

[1][编辑]索洛模型变量外生变量:储蓄率、人口增长率、技术进步率内生变量:投资[编辑]索洛模型的数学公式[编辑]模型的基本假定[1]索洛在构建他的经济增长模型时,既汲取了哈罗德—多马经济增长模型的优点,又屏弃了后者的那些令人疑惑的假设条件。

索洛认为,哈罗德—多马模型只不过是一种长期经济体系中的“刀刃平衡”,其中,储蓄率、资本—产出比率和劳动力增长率是主要参数。

这些参数值若稍有偏离,其结果不是增加失业,就是导致长期通货彭胀。

用哈罗德的话来说,这种“刀刃平衡”是以保证增长率(用Gw表示,它取决于家庭和企业的储蓄与投资的习惯)和自然增长率(用Gn表示,在技术不变的情况下,它取决于劳动力的增加)的相等来支撑的。

索洛指出,Gw和Gn之间的这种脆弱的平衡,关健在于哈罗德—多马模型的劳动力不能取代资本,生产中的劳动力与资本比例是固定的假设。

倘若放弃这种假设,Gw和Gn之间的“刀刃平衡”也就随之消失。

基于这一思路,索洛建立了一种没有固定生产比例假设的长期增长模型。

该模型的假设条件包括:1.只生产一种产品,此产品既可用于消费也可用于投资。

索洛经济增长模型的进展及应用

自1956年罗伯特.索洛在其里程碑式的论文《关于经济增长理论的一篇论文》当中创建了新古典经济增长理论模型,索洛经济增长模型在以后的半个世纪当中都扮演着现代经济增长理论基石的角色。

自90年代末以来,中国宏观经济学领域的研究逐步从以逻辑推理演绎为主转向更重视数理分析和模型建设,其中很大一部分理论及实证研究都是以索洛模型为主要出发点和推理根据。

经过十余年的研究发展,索洛增长模型亦在诸多的实证检验和理论应用当中得到进一步修正完善和多层次多方向延伸。

一、理论基础与发展

索洛增长模型(Solow,1956)通过放弃劳动力与资本固定比例,修正了哈罗德-多马模型中的“刀刃平衡”,通过将资本、劳动和总产出之间的比例关系内生化。

索洛将一般的生产函数表述为:Y=F(K,L),并在考虑技术水平变化时使用可具有希克斯中性技术进步的生产函数:Y=A(t)F(K,L)。

给定储蓄率不变,最终产品与资本存量的稳态增长率都为,其中n为劳动力(人口)的增长率。

索洛模型假定总储蓄率为s,资本折旧率为δ,得出资本积累方程k=sf(k)-(n+g+δ)k。

在以后的经济学教科书中,以具有哈罗德中性技术进步的生产函数代替了具有希克斯中性技术进步的生产函数,修正这个模型为Y=F(K,AL)。

为解释不同的经

济现象,之后的研究引入了多种索洛模型的变形。

如卡斯等人建立了无限期界模型并提出使社会福利最大化的资本存量条件,索洛模型最初推导出的黄金律资本存量被修正为修正黄金律资本存量(Cass,1965),以将储蓄率内生化;引入已有资本的废弃率来考量新通用技术的出现引起的产出下降(Aghion,Howitt,2011,第九章);在索洛模型中引入人力资本因素H(t)(Mankiw,RomerandWeil,1992)等。

我国亦有不少研究对索洛模型进行了理论拓展和延伸。

李军(2003)、周晨和熊和平(2007)引入老龄化因素以测定老龄化程度对经济的影响;熊俊(2005)通过“希克斯中性的技术进步”、“规模报酬不变”和“完全竞争的市场结构”假设条件的放松和自变量的调整,扩展了索洛增长模型;刘海生和解江树(2005)在索洛模型中引入按技术分配,分析了非体现技术进步和体现技术进步对经济总产出的影响;李国柱(2006)引入环境约束以考察经济增长和环境污染之间的关系;何莉(2007)引入人力资本和出口依存度,以测量各省经济受对外贸易的影响;傅为忠和刘!楠(2008)通过引入随机干扰项对模型进行了改进;张谊浩和周庭佐(2011)引入相对货币供应量因素,得出新的人均产出。

二、实证研究与应用

由于索洛模型的基础作用和解释能力,经济学领域很多研究都运用该模型作为工具来解释和分析经济现象、提出经济策略。

下面以基于中国经济的实证应用为例,综合评述索洛模型在不同经济问题中的

应用和验证。

自1988年始,我国的索洛模型实证应用研究共计191篇。

可粗略分为七大类,即整体的宏观经济分析、产业经济和区域经济分析、人口劳动力、贸易投资、科技教育和资源环境的贡献和影响因素分析。

(一)宏观经济分析

索洛模型的主要应用方向之一是根据具体国情,从总体宏观经济层面解释国内经济运行情况和经济基本要素的变动和贡献,并提出改进对策。

典型的应用有国内经济全要素分析、储蓄贡献、投资贡献、货币供应影响等。

如刘强(2001)、王玉荣和孙玉琴(2002)、马小鹏(2005)、王维国和杜修立(2005)对中国经济进行了收敛性分析;王风云(2005)利用索洛模型对中国经济周期波动进行了动态计量分析;韩立杰、于海滨和刘喜(2007)、王德劲(2007)、波唐勇(2009)、俞林(2011)等对我国经济增长进行了技术进步、资金投入、劳动投入等全要素分析;贺福珍(2010)基于索洛增长模型,探讨了非充分就业环境假定下的经济增长问题。

(二)产业经济

利用索洛模型对国内各产业进行具体的分析和解释,具体可以分为农业经济分析、工业经济分析、服务业经济分析和企业经济分析。

亦有研究是基于整体产业结构、产业发展方式等来分析经济增长。

如战明华和许月丽(2006)将产业结构因素引入模型,测度了城市化对经济增长的作用;彭军涛和陈其霆(2000)分析了制度因素在农业经济增长中的作用,赵燃和骆乐(2007)、祖立义、傅新红和李冬梅(2008)、曹佳、肖海峰和杨光(2009)分别测算了我国渔业、种植业和畜牧业全要素生产率及其影响因素;余明阳和刘春章(2009)运用索洛模型构建品牌声誉增长模型,解释了品牌体验水平对稳态的影响;高晓然、董勤和于英川(2005)对集成电路行业技术进步作用进行定量计算。

(三)区域经济

索洛模型运用在区域经济分析当中,通常是具体分析某一地区的要素贡献和经济增长路径,或综合分析国内各区域间的异同、研究要素对区域经济的整体影响。

如赵玉杰(2006)利用索洛模型对济南和青岛的城市经济增长模式进行了比较;孟波,李定猛和张贵平(2009)定量分析了贵州省科技进步对经济增长的贡献,汪慧玲和王富贵(2009)以甘肃省为例测定了西部地区的技术进步贡献率;涂山峰和曹休宁(2005)利用索洛模型解释了基于产业集群的区域品牌与区域经济增长间的关系,马飞、冯梓洋和韩清艳(2009)构建了产业集群对区域经济增长影响的数理模型;龙文(2007)对中国区域经济进行了收敛性分析,贾男和甘犁(2010)运用生产函数差异尝试解释地区差异,陈体标和饶晓辉(2011)对我国区域经济增长转移动态特征进行了实证分析,验证出索

洛模型在解释我国区域经济增长方面的局限性。

(四)人口与劳动力

在分析人口与劳动力对经济的贡献程度的研究中,索洛模型的应用十分广泛。

针对人口流动、人口结构、就业和相关制度问题与影响的研究亦为数不少。

如李军(2003)通过引入老龄化因素测算了老龄化对我国经济的影响;梁君林和杜世奇(2003)、梁君林和余涛(2004)基于索洛模型探讨了在不同人口增长率、利率和贴现率条件下养老保险制度转轨的效率;杨蔚、胡博、杨锦秀和傅新红(2008)利用拓展的索洛模型探讨了省际人口迁移、人力资本流动对人均收入增长率和地区收入差距的影响;张运峰(2009)分析了技术规模报酬递增或递减条件下人口增长的影响;韩胜娟(2011)将人力资本基尼系数引入扩展的索洛模型,测算了人力资本贡献。