海尔CIS分析

- 格式:ppt

- 大小:288.00 KB

- 文档页数:9

川池集团股份有限公司CIS导入案例(下)第五部分从CIS到EPIS形象构建的新命题企业以强大的形象力介入现代市场竞争是大势所趋。

在中国,几千年的历史传统对人们的影响根深蒂固,领导这一特殊的群体必定有神秘的光环。

CI战略在西方经济中取得了巨大的成功,几年前,中国引进CI后,也造就了一批企业;随着时代的发展,CI的定义也被赋予新的内容。

在中国,企业的领导人对企业的发展起到根本的作用,因此,企业家作为公众形象,对企业形象的确立有着不可替代的作用。

在国外,近两年来,以比尔盖茨为首的新企业正全力塑造企业领导人的形象,这种系统,称为“EPIS”,即:Entreprenure Personal Identity System.国内的海尔-------张瑞敏,海信的普通员工,长虹的倪润峰,杉杉的郑永刚,TCL的吴士宏,美的空调的董明珠,一系列的个人宣传,都是企业在进行“EPIS”,也就是说,是在塑造企业识别,企业形象。

这种形象的塑造,对企业有不可估量的作用。

EPIS与CIS一样,同样偏重于企业家形象的视觉识别,比如企业家仪容,仪表,服饰,家居,办公环境,运动,演讲,社交等等。

一、EPIS案例欣赏1 董明珠的《棋行天下》董明珠是格力空调市场部经理,空调行业的经销商多为大户,难管。

因此,董明珠的刚强个性塑造将对经销商管理十分有益,所以,《棋行天下》塑造了一个刚强的中层干部形象,同时又不缺乏女性的柔情,引起了轰动。

2 杉杉郑永刚的公众形象杉杉服饰的成功,在于郑永刚的公众形象。

郑永刚频频出现在各商业媒体的封面,频频暴光于电视媒体,对杉杉的整体形象起到提升作用。

3 比尔盖茨的不修边幅塑造的是电脑天才,工作狂的形象,以引起年轻人的向往,模仿。

传达的信息是:你也可以成功,只要用电脑;电脑就是这么普通,随意。

当然,很多国内的企业是无意中实施EPIS,但我们必须有意识地运用EPIS,以期更快地提升企业形象,从而实现企业的质变。

二、川池集团EPIS1 EPVI系统:管理形象:严谨,一丝不苟公众形象:企业家,评酒师,热心公益的政协委员2 EPMI系统:与企业MI等同3 EPBI系统:自我规划在当前的规划中,EPIS传播的是“创新,创业”的企业内部信息,以保证企业的凝聚力和有关创新的实施贯彻;市场完善后,EPIS传播的是企业的形象信息,企业的发展信息。

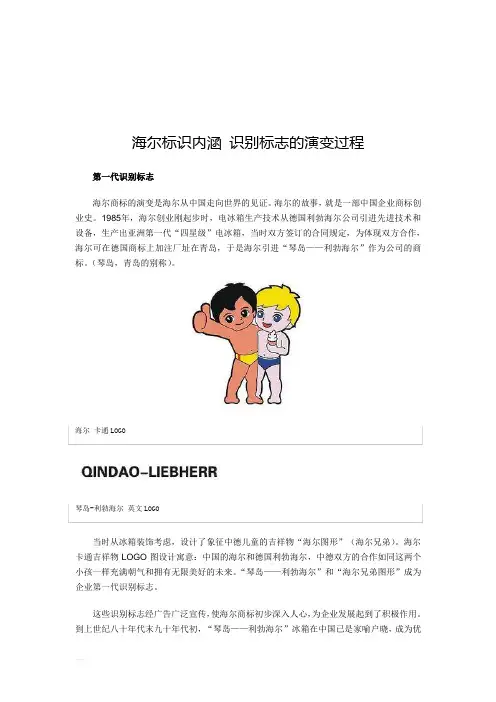

海尔标识内涵识别标志的演变过程第一代识别标志海尔商标的演变是海尔从中国走向世界的见证。

海尔的故事,就是一部中国企业商标创业史。

1985年,海尔创业刚起步时,电冰箱生产技术从德国利勃海尔公司引进先进技术和设备,生产出亚洲第一代“四星级”电冰箱,当时双方签订的合同规定,为体现双方合作,海尔可在德国商标上加注厂址在青岛,于是海尔引进“琴岛——利勃海尔”作为公司的商标。

(琴岛,青岛的别称)。

海尔卡通LOGO琴岛-利勃海尔英文LOGO当时从冰箱装饰考虑,设计了象征中德儿童的吉祥物“海尔图形”(海尔兄弟)。

海尔卡通吉祥物LOGO图设计寓意:中国的海尔和德国利勃海尔,中德双方的合作如同这两个小孩一样充满朝气和拥有无限美好的未来。

“琴岛——利勃海尔”和“海尔兄弟图形”成为企业第一代识别标志。

这些识别标志经广告广泛宣传,使海尔商标初步深入人心,为企业发展起到了积极作用。

到上世纪八十年代末九十年代初,“琴岛——利勃海尔”冰箱在中国已是家喻户晓,成为优质产品的代名词。

第二代识别标志1991年企业名称确定改为“青岛琴岛海尔集团公司”,产品商标也同时改为“琴岛海尔”,实现企业名称与产品商标的统一,同时导入CIS理念,推出以“大海上冉冉升起的太阳”为设计理念的新标志,中英文组合标志”琴岛海尔”,”海尔蓝”为企业专用颜色,形成了集团C I 的雏形。

这是海尔的第二代识别标志。

琴岛海尔文字LOGO这些标志的推出强化了消费者对海尔企业和商标的认知,但是识别标志存在着不够凝练,工业感、科技感不强等弱点。

伴随着海尔企业的迅速发展,多元化、国际化的趋势更加明显,原有的企业识别标志已不能适应企业发展的步伐,迫切需要更为超前的企业识别标志和品牌定位。

随着企业进军国际化市场步伐加快,1991年12月,企业名称改为“海尔集团”,集团将产品品牌与集团名称均过渡到中文”海尔”。

第三代识别标志1993年5月,经过深入的调查研究,决定将第二代识别的中文标志去掉,直接将企业名称简化为“海尔集团”,把英文Haier作为主识别文字标志,集商标标志、企业简称于一身,设计了英文”Haier”作为标识,新的标识更与国际接轨,设计上简洁、稳重、大气,广泛用于产品与企业形象宣传中,产生了第三代海尔企业识别标志。

海尔标识内涵识别标志的演变过程第一代识别标志海尔商标的演变是海尔从中国走向世界的见证。

海尔的故事,就是一部中国企业商标创业史。

1985年,海尔创业刚起步时,电冰箱生产技术从德国利勃海尔公司引进先进技术和设备,生产出亚洲第一代“四星级”电冰箱,当时双方签订的合同规定,为体现双方合作,海尔可在德国商标上加注厂址在青岛,于是海尔引进“琴岛——利勃海尔”作为公司的商标。

(琴岛,青岛的别称)。

海尔卡通LOGO琴岛-利勃海尔英文LOGO当时从冰箱装饰考虑,设计了象征中德儿童的吉祥物“海尔图形”(海尔兄弟)。

海尔卡通吉祥物LOGO图设计寓意:中国的海尔和德国利勃海尔,中德双方的合作如同这两个小孩一样充满朝气和拥有无限美好的未来。

“琴岛——利勃海尔”和“海尔兄弟图形”成为企业第一代识别标志。

这些识别标志经广告广泛宣传,使海尔商标初步深入人心,为企业发展起到了积极作用。

到上世纪八十年代末九十年代初,“琴岛——利勃海尔”冰箱在中国已是家喻户晓,成为优质产品的代名词。

第二代识别标志1991年企业名称确定改为“青岛琴岛海尔集团公司”,产品商标也同时改为“琴岛海尔”,实现企业名称与产品商标的统一,同时导入CIS理念,推出以“大海上冉冉升起的太阳”为设计理念的新标志,中英文组合标志”琴岛海尔”,”海尔蓝”为企业专用颜色,形成了集团C I 的雏形。

这是海尔的第二代识别标志。

琴岛海尔文字LOGO这些标志的推出强化了消费者对海尔企业和商标的认知,但是识别标志存在着不够凝练,工业感、科技感不强等弱点。

伴随着海尔企业的迅速发展,多元化、国际化的趋势更加明显,原有的企业识别标志已不能适应企业发展的步伐,迫切需要更为超前的企业识别标志和品牌定位。

随着企业进军国际化市场步伐加快,1991年12月,企业名称改为“海尔集团”,集团将产品品牌与集团名称均过渡到中文”海尔”。

第三代识别标志1993年5月,经过深入的调查研究,决定将第二代识别的中文标志去掉,直接将企业名称简化为“海尔集团”,把英文Haier作为主识别文字标志,集商标标志、企业简称于一身,设计了英文”Haier”作为标识,新的标识更与国际接轨,设计上简洁、稳重、大气,广泛用于产品与企业形象宣传中,产生了第三代海尔企业识别标志。

海尔企业识别系统海尔是海。

海尔的CI战略具有深厚的文化内涵;海尔的形象识别,也在与时俱进,不断地完善自我,并且始终走在业界的前列。

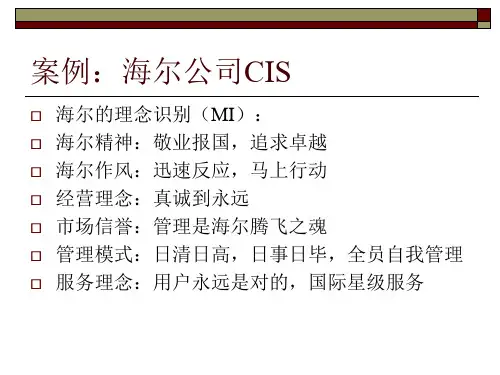

一、MI-—企业理念识别,企业之“心”。

MI是指理念识别,包括经营观念、企业文化、精神标语、方针策略等.它是CIS战略运作的原动力和实施的基础,属于企业的最高决策层次。

完整的企业识别系统的建立,有赖于企业经营理念的确立。

1。

海尔企业文化海尔文化是一种价值观,这个价值观的核心是创新,他是在海尔16年发展历程中产生和形成的文化体系。

海尔文化以关念创新为先导,以战略创新为保障,以市场创新为目标,伴随着海尔从无到有,从小到大,从大到强,从中国走向世界,海尔文化本身也在创新,在发展。

员工的主动认同,主动参与是海尔的最大特色。

海尔的核心是创新--物质文化——价值观精神文化-—制度行为文化。

2。

海尔精神--敬业报国,追求卓越海尔作风-—迅速反应,马上行动。

3。

海尔理念1)生存理念--永远战战兢兢、永远如履覆冰(2)用人理念-—人人是人才、赛马不相马(3)质量理念——优秀的产品是优秀的人干出来的高标准,精细化,零缺陷。

(4)品牌理念-—国门之内无名牌(如果在国内市场做得和好,不进入国际市场,那么优势也是暂时的)资本是船,品牌是帆,企业是人,文化是魂。

—-有缺陷的产品就是废品。

(5)营销理念—-先卖信誉,后卖产品。

(6)市场竞争理念--打价值战不打价格战.(7)竞争理念--浮沉法:只有比竞争对手高一筹,半筹也行,只要保持高于竞争对手的水平,就能掌握市场的主动权.(8)市场理念-—只有淡季的思想,没有淡季的市场,只有疲软的思想,没有疲软的市场。

(9)售后服务理念—-用户永远是对的.(10)出口理念--先难后易(11)海尔技术改造理念——先有市场,再造工厂(12)服务理念——您的满意就是我们的工作标准4。

海尔对市场的三大原则紧盯市场创美誉—-决不对市场说不——报怨就是投诉海尔抓住了CIS的实质,,CIS必须与产品质量相依存。