冬小麦返青后腾发量时空尺度效应的通径分析

- 格式:pdf

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:8

不同时间尺度农田蒸散影响因子的通径分析张雪松;闫艺兰;胡正华【期刊名称】《中国农业气象》【年(卷),期】2017(038)004【摘要】基于2011-2015年冬小麦农田实测大型称重式蒸渗仪数据及农业气象观测数据,分析不同时间尺度农田蒸散量的分布特征,并利用通径分析方法对各时间尺度农田蒸散的影响因子进行辨识.结果表明:(1)冬小麦开花-乳熟期典型晴天小时尺度蒸散呈单峰变化,最大值为0.9~1.1mm·h-1,日累计蒸散量7.0~9.1mm·d-1;冬小麦全生育期多年平均蒸散总量为385.4mm,日平均蒸散量为2.6mm·d-1,最大日蒸散量11.0mm·d-1,变化趋势为前期较低、后期较高;在生育期尺度,播种-返青期的蒸散速率较小,多年平均值为1.1mm·d-1,返青后,农田蒸散速率加快,多年平均值为4.2mm·d-1.(2)不同时间尺度蒸散变化的影响因子主要包括净辐射(Rn)、饱和水汽压差(VPD)、0cm地温(Tg0)、20cm土壤水分(SW20).在小时尺度,VPD对典型晴天蒸散变化的直接作用最大,其次为Rn,Tg0通过Rn路径对EThourly变化产生间接影响,对蒸散的综合决定能力排序依次为VPD>Tg0>Rn;在日尺度,Rn作为最关键的影响因子,对蒸散的直接影响最大,VPD对蒸散的间接影响最大,VPD、Tg0主要通过Rn路径间接影响蒸散,SW20再通过Tg0路径间接影响蒸散且为负效应,各因子决策系数排序依次为Rn>VPD>Tg0>SW20;在生育期尺度,Tg0和Rn是驱动蒸散变化的最主要因子并起直接影响作用,决策系数表明Tg0对蒸散变化的促进作用比Rn明显.%Based on the data measured by large-scale weighing lysimeter and agricultural meteorological observation from 2011 to 2015, the distributing characteristics of evapotranspiration at different timescales in winter wheat farmland were analyzed, and the impacting factors were identified by path analysis. The results showed that the change of evapotranspiration displayed a downward-parabola pattern with a single peak at hourly scale, and the maximum evapotranspiration was from0.9mm·h-1 to 1.1 mm·h-1 and the cumulative value throughout the day was from 7.0mm to 9.1mm on the typical sunny day during flowering-milky stage within 4 years. The mean annual evapotranspiration was 385.4mm, the mean diurnal evapotranspiration was 2.6mm·d-1 and the maximum value was 11.0mm·d-1 during the whole winter wheat growing period. The daily scale variation of evapotranspiration at early growing stage was greater than that at later stage. During the growing season, the evapotranspiration rate was lower during the sowing to turning-green period with an average of 1.1mm·d-1 than that of 4.2mm·d-1 after turning-green period. (2) The impacting factors of evapotranspiration at different time scales mainly included net radiation (Rn), saturated vapor pressure deficit (VPD), ground temperature (Tg0) and soil water content at 20cm (SW20). At hourly scale, VPD had the largest direct effect on evapotranspiration variation on the typical sunny day. Rn and Tg0 affected evapotranspiration indirectly via Rn. The ranking of the decision coefficient of every factor was VPD>Tg0>Rn. At daily scale, Rn, as the most critical factor, had the largest direct impact on evapotranspiration, while VPD had the largest indirect influence. VPD and Tg0 affected evapotranspiration indirectly via Rn and the indirect negative influence of SW20 was imposed by Tg0 path. The ranking of the decision coefficient of impacting factorswas Rn>VPD>Tg0>SW20.At the whole growing season scale, Tg0 and Rn were the only two most important factors with direct influence and could drive evapotranspiration change. The decision coefficient indicated that Tg0 could significantly increase the variation of evapotranspiration more than Rn.【总页数】10页(P201-210)【作者】张雪松;闫艺兰;胡正华【作者单位】南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/江苏省农业气象重点实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044;中国科学院大学,北京100049;中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与建模重点实验室,北京 100101;南京信息工程大学气象灾害教育部重点实验室/江苏省农业气象重点实验室/气象灾害预报预警与评估协同创新中心,南京 210044【正文语种】中文【相关文献】1.聊城市参考作物蒸散量的多时间尺度特征及影响因子 [J], 李楠;王小亚;吕博;杨志勇;姚超2.东北地区春玉米生长季农田蒸散量动态变化及其影响因子 [J], 郭春明;任景全;张铁林;于海3.河套灌区玉米农田蒸散动态变化及其影响因子的通径分析 [J], 刘美含;史海滨;李仙岳;闫建文;孙伟;窦旭4.基于CSA-SIM-LSSVM的不同时间尺度参考作物蒸散发估算研究 [J], 王文川;赵钊;张磊5.基于CSA-SIM-LSSVM的不同时间尺度参考作物蒸散发估算研究 [J], 王文川;赵钊;张磊因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

《冬小麦-夏玉米轮作农田水热通量研究》一、引言农田水热通量研究是农业生态学和农田水文学的重要领域,对于提高作物产量、优化农田管理以及应对气候变化具有重要意义。

冬小麦和夏玉米作为我国主要的粮食作物,其轮作种植模式在我国广泛存在。

本文旨在研究冬小麦-夏玉米轮作农田的水热通量特征及其影响因素,以期为优化农田水热管理提供科学依据。

二、研究区域与方法1. 研究区域本研究选取位于我国华北平原的某农田作为研究对象,该地区具有典型的冬小麦-夏玉米轮作种植模式。

2. 研究方法(1)田间观测:通过安装土壤温度计、土壤湿度计和通量观测系统,对农田水热通量进行实时观测。

(2)数据采集与处理:收集气象数据、土壤数据以及作物生长数据,运用统计分析方法对数据进行处理和分析。

(3)模型模拟:建立农田水热通量模型,对不同情景下的水热通量进行模拟预测。

三、农田水热通量特征分析1. 土壤温度与湿度变化冬小麦生长期间,土壤温度逐渐升高,湿度逐渐降低;夏玉米生长期间,由于作物遮荫和蒸腾作用,土壤温度和湿度变化规律与冬小麦生长期间有所不同。

整体上,农田土壤温度和湿度受到季节变化、气候条件、作物生长等多种因素的影响。

2. 潜热与显热通量变化潜热通量和显热通量是农田水热通量的重要组成部分。

在冬小麦和夏玉米生长期间,潜热通量和显热通量均呈现出明显的季节变化规律。

其中,潜热通量主要受到作物蒸腾作用的影响,显热通量则与土壤温度和风速等因素有关。

四、影响因素分析1. 气候条件气候条件是影响农田水热通量的重要因素。

降水、温度、风速等气象因素均会对农田水热通量产生影响。

例如,降水会增加土壤湿度,进而影响潜热通量和显热通量的变化。

2. 作物生长与覆盖度作物生长和覆盖度对农田水热通量具有显著影响。

冬小麦和夏玉米的生长过程中,叶片面积指数、作物高度等因素均会影响潜热通量和显热通量的变化。

此外,作物种植密度和种植模式也会对农田水热通量产生影响。

3. 土壤性质与水分管理土壤性质和水分管理是影响农田水热通量的另一个重要因素。

长春种植冬小麦农艺性状间的相关及通径分析长春种植冬小麦是当今中国的重要农业生产。

在增加产量的同时,研究冬小麦的农艺性状间的相关度及通径分析,以科学地指导冬小麦农业生产,提高农产品品质,节约资源,改善土壤环境,实现冬小麦农业良好发展是当前非常重要的研究课题。

为此,我们对长春地区连续4年的冬小麦的农艺性状进行监测,分析了相间因子与有效因子的相关性。

结果表明,在分析冬小麦农艺性状和有效因子之间存在着正相关性,其中株高、穗数、结实率、千粒重是最显著的因子。

另外,剔除杂质用量Nei’s genetic diversity 指数显示,经过4年种植周期,冬小麦杂质用量显著提高,说明在长春种植时需要加强杂质控制和种植方式的研究和优化。

另外,在分析冬小麦农艺性状间的相关度时,我们还发现其之间的相关系数也不一致,其中穗数与结实率、千粒重的相关系数较高,表明穗数与结实率以及千粒重之间存在一定的关联性。

同时,在研究中发现,株高与穗数、结实率、千粒重的相关系数也比较高,表明株高也是影响冬小麦农艺性状的重要因素。

同时,在分析冬小麦农艺性状的通径分析时,我们发现千粒重的变异受到穗数、结实率和株高等农艺性状的协同影响。

结实率的变异受到穗数、千粒重和株高的协同影响,株高的变异受到穗数和结实率的协同影响。

这表明,冬小麦农艺性状间存在着明显的相关性和通径分析,可以用来调节冬小麦产量,指导冬小麦生产。

因此,我们提出,在长春种植冬小麦时,应加强对冬小麦农艺性

状的测定,以此研究冬小麦的相关性和通径分析,合理配置施肥、水肥、播种、杂质控制等技术措施,提高冬小麦的产量和品质,实现冬小麦农业生产的有效提高。

华北平原冬小麦主要发育阶段日数对温度变化的敏感性分析高静;邬定荣;王培娟;陈京华;闫峰;赵煜飞;王佳强【期刊名称】《中国农业气象》【年(卷),期】2016(037)004【摘要】气候变化背景下,作物发育阶段日数发生了明显变化,其对温度变化的敏感性也成为气候变化对农业影响研究的重要内容.针对现有温度敏感性研究的不足,本文提出相对敏感性的概念,并以此分析华北平原冬小麦敏感性的时空分布特征.利用65个农业气象观测站1980-2012年冬小麦发育期观测资料及同期逐日平均气温数据,将发育期分为播种-越冬、越冬-返青、返青-抽穗和抽穗-成熟4个主要发育阶段,采用线性回归方法计算各阶段发育期日数对温度变化的相对敏感性,并用GIS 空间插值方法研究相应指标的时空变化特征.结果表明:(1)各发育阶段平均温度均呈上升趋势,不同发育阶段日数具有明显的区域分布规律;(2)播种-越冬期对温度的敏感性为-0.113~0.029℃-1,区域平均-0.040℃-1,该期敏感性呈中间高两端低的区域分布特征,且敏感性具有一定的普遍性;(3)越冬-返青期敏感性为-0.081~0.091℃-1,平均0.013℃-1.该期敏感性区域波动大,但无明显区域特征,敏感性的稳定程度也较弱;(4)返青-抽穗期敏感性在-0.112~-0.035℃-1,平均-0.074℃-1.敏感性无明显区域特征,但敏感性的稳定性高;(5)抽穗-成熟期敏感性在-0.114~0.014℃-1,平均-0.042℃-1,呈显著的南高北低的空间分布特征,在区域上具有很强的稳定性.总体上,不同发育阶段对温度的敏感性差异较大,且敏感性具有明显的区域分布特征.【总页数】6页(P431-436)【作者】高静;邬定荣;王培娟;陈京华;闫峰;赵煜飞;王佳强【作者单位】国家气象信息中心,北京100081;中国气象科学研究院,北京100081;中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京100081;中国气象科学研究院,北京100081;中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室,北京100081;国家气象信息中心,北京100081;河北省易县气象局,保定074200;国家气象信息中心,北京100081;国家气象信息中心,北京100081【正文语种】中文【相关文献】1.华北平原冬小麦麦田覆盖对土壤温度和生育进程的影响 [J], 高丽娜;陈素英;张喜英;孙宏勇;王彦梅;邵立威2.气候变化对华北平原主要农作物生长影响研究——以冬小麦、夏玉米为例 [J], 肖薇薇;许晶晶3.双季早晚稻不同发育阶段日数对温度变化的敏感性比较 [J], 王治海;金志凤;邬定荣;毛智军;陈中赟4.气候变暖背景下华北平原冬小麦生育期温度条件变化趋势分析 [J], 谭凯炎;邬定荣;赵花荣5.华北平原限水灌溉条件下冬小麦产量及水分利用效率变化的Meta分析 [J], 丁蓓蓓;张雪靓;赵振庭;侯永浩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

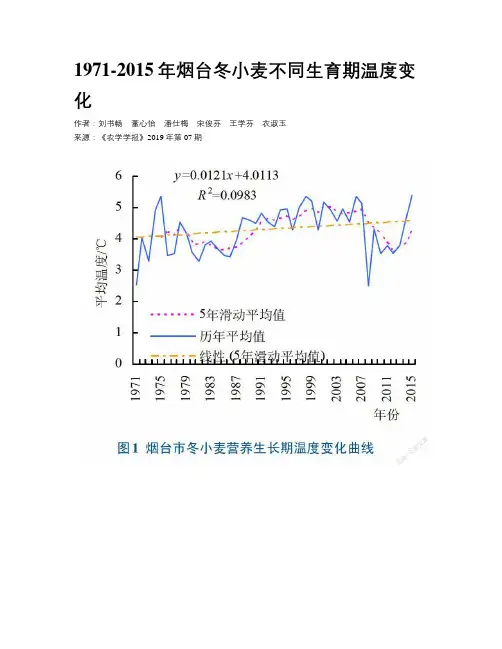

1971-2015年烟台冬小麦不同生育期温度变化作者:刘书畅董心怡潘仕梅宋俊芬王学芬衣淑玉来源:《农学学报》2019年第07期摘要:旨在分析不同生育期溫度变化对冬小麦的影响,基于1971-2015年烟台平均气温资料,利用线性倾向率和M-K检验,分析气温的年际变化趋势、年代变化率和突变点。

结果表明:烟台冬小麦全生育期、营养生长期、营养生长和生殖生长并生期(并生期)和生殖生长期温度均明显增加,线性倾向率依次为0.15℃/10 a(P关键词:平均气温;冬小麦;生育阶段;Mann-Kendall检验;趋势分析;烟台中图分类号:P467文献标志码:A论文编号:cjas190400240 引言近年来,全球气温变暖加快,IPCC第五次评估报告指出,全球平均气温在过去130年(1883-2012年)升高了0.85℃,农业气象灾害发生概率增加,给生产生活带来的直接损失和潜在影响不可估量,威胁人类生存发展。

近几十年来,由于空间尺度、地理位置以及品种的不同,使得气温对小麦产量研究的影响更加复杂,因此,温度已经成为影响小麦产量的主要因素,受到国内外学者广泛关注。

国外学者研究发现过去几十年中气候变暖使得全球小麦产量下降,但不同国家和地区的影响程度又存在差异。

国内学者对重要农业区(如华北地区和西北地区等)的小麦生育期的最高最低气温、有效积温等进行过分析,并得出有益于当地提高产量、防灾减灾的建议。

如胡洵瑀等研究表明,华北地区冬小麦全生育期最高温度显著增加,且越冬一返青、返青一拔节、拔节一开花期升温明显;马姗姗认为,温度的升高有利于提高宁夏小麦冬前有效积温,对提高产量有利,但在一定程度上增加了初夏遭遇干热风的风险;肖登攀等通过研究冬小麦对温度敏感度,得出在出苗一抽穗阶段温度升高对产量影响为正效应,而抽穗一成熟阶段高温则对小麦生长不利的结论。

烟台属暖温带半湿润季风气候区,是全国著名的粮、果生产基地,冬小麦是烟台的主要粮食作物之一,近年来全球性的气候异常使作物生长受到很大影响,自2014年汛后到2017年初夏,烟台地区高温事件频发,高温持续时间增加,小麦生产受干热风影响加剧,作物品质、产量都有不同程度下降。

河南省农业气象与遥感信息2009年第 8 期河南省气象局生态与农业气象中心 2009年3月18日2008~2009年度河南省冬小麦返青期生产形势分析一、麦播以来的农业气象条件分析(一)降水条件及实测墒情分析(二)热量条件分析(三)光照条件分析二、全省小麦苗情定点监测与抽样调查分析(一)定点监测(二)抽样调查三、全省小麦苗情遥感监测结果分析四、未来天气展望及生产措施建议(一)气候预测(二)生产措施与建议2008~2009年度河南省冬小麦返青期生产形势分析麦播以来总的农业气象条件是:麦播期墒情较好,气温略偏高,利于小麦播种、出苗;11月下旬~元月下旬全省大部分地区无有效降水,对以上地区小麦的正常分蘖生长造成了一定的影响;2月份中旬以后降水明显增多,温度也随之回升,有利于小麦返青生长。

一、麦播以来的农业气象条件分析(一)降水条件及实测墒情分析2008年10月上旬~2009年3月上旬,全省各地降水量在33.0~143.0mm 之间,大部分地区较常年(77.1~239.0mm)同期偏少34.1~96.0mm,整体上属于降水偏少年份。

降水主要集中在麦播期的10月份、11月中上旬及2月上旬~3月上旬。

10月份的降水量虽然少于常年同期,但由于9月中下旬全省均出现了较为充沛的降水,因此麦播期间底墒充足,对小麦的出苗及分蘖都比较有利。

11月下旬~元月下旬,我省大部分地区未出现有效降水,干旱对我省小麦冬前和越冬期间生长发育产生不利影响,特别是西部丘陵山区无灌溉条件的田块,部分出现枯死现象。

2月上旬~3月上旬全省各地出现了20.0~65.0mm的降水,接近常年同期或略偏多,对小麦的正常返青生长非常有利。

据3月8日全省118个墒情监测站0~50cm实测土壤墒情资料分析:目前全省大部分地区墒情适宜,仅豫东、豫西及豫西南局部地区的10个测站出现了不同程度的旱情,占总测站的8.5%(3月8日实测墒情分布见附图)。

(二)热量条件分析2008年10月~2009年3月上旬全省平均气温在5.7~8.8℃之间,比去年偏高了0.9~2.2℃,比常年(4.3~7.2℃)偏高了1.4~2.7℃。

第44卷第1期测绘与空间地理信息Vol.44,No.1Jan.,2021 2021年1月GE0MATICS&SPATIAL INF0RMATI0N TECHN0L0GY20世纪末华北地区冬小麦物候期监测及时空格局分析燕雄飞・2,钟江平・2(1.福州大学福建省空间信息工程研究中心空间数据挖掘与信息共享教育部重点实验室,福建福州350116;2.数字中国研究院(福建),福建福州350116)摘要:基于1983—1999年7d时间分辨率5km空间分辨率的AVHRR传感器数据,利用曲线特征点的物候监测方法,反演获得华北地区冬小麦关键物候期并分析其时空演变规律。

结果表明:1)冬小麦的拔节期、抽穗期和成熟期主要集中在60—100、105—125和120—155d。

冬小麦物候期空间格局特征和纬度相关,纬度每升高一度冬小麦的拔节期、抽穗期和成熟期分别推迟了5.2,3.5和3.1d。

2)1983年以来,整个研究区的冬小麦物候期呈现提前趋势,每十年冬小麦的拔节期、抽穗期和成熟期分别提前了0.7、3.1、1.9d。

关键词:华北地区;冬小麦;物候期;时空演变中图分类号:P237文献标识码:A文章编号:1672-5867(2021)01-0052-04Analysis of Winter Wheat Phenological Phase Monitoring andSpatio-t emporal Pattern in North China at theEnd of the20th CenturyYAN Xiongfei1,2,ZHONG Jiangping1,2(1.Key Laboratory of Spatial Data Mining&Information Sharing of Ministry of EducationNationalEngineering Research Centre of Geospatial Information Technology of Fuzhou University,Fuzhou350116,China;2.The Academy of Digital China(Fujian),Fuzhou350116,China)Abstract:Based on the AVHRR sensor data with7-day time resolution and5km spatial resolution from1983to1999,the key pheno-logical period of winter wheat in north China was obtained by inversion using the phenological monitoring method of characteristic points of the curve,and its spatio-temporal evolution was analyzed.The results showed that:(1)The jointing stage,heading stage and maturity stage of winter wheat were mainly concentrated in60——100,105——125,and120——155days.The spatial pattern characteristics of winter wheat phenology are related to latitude.The jointing,heading,and maturity periods of winter wheat are delayed by5. 2,3.5,and3.1days,while the latitude is increased by one degree;(2)Since1983,the jointing,heading,and maturity periods of winter wheat are advanced by0.7, 3.1,and1.9days per decade.Key words:north China;winter wheat;phenological period;spatio-temporal evolution0引言物候是指受气候和其他环境因子的影响而出现的周期性自然现象[1],植被物候反映了植被的季节性现象和环境的周期性变化之间的相互关系。

冬小麦返青后作物腾发量的尺度效应及其转换研究蔡甲冰;许迪;刘钰;赵娜娜【期刊名称】《水利学报》【年(卷),期】2010(041)007【摘要】本文基于不同空间尺度下观测的田间数据,分析冬小麦返青生育期后微观尺度的作物叶面蒸腾TT、小区尺度的作物实际腾发量ETα和中尺度的潜热水分通量LE的尺度效应;基于多元线性回归方法,探讨不同空间尺度ET间的转换关系.结果表明,在充分供水条件下作物的ET尺度效应较为明显;作物叶面指数LAI和空气饱和水汽压差VPD是实现ET尺度转换的关键参量.基于TT和LAI数值可尺度上推ETα,利用ETα和VPD能尺度上推LE,回归方程和各个参量的回归系数具有很强的显著性.但依据TT和ETα及同时段的LAI,VPD和Rn尺度上推LE的方法却不具备可行性.【总页数】8页(P862-869)【作者】蔡甲冰;许迪;刘钰;赵娜娜【作者单位】国家节水灌溉北京工程技术研究中心,北京,100048;中国水利水电科学研究院,水利研究所,北京,100048;国家节水灌溉北京工程技术研究中心,北京,100048;中国水利水电科学研究院,水利研究所,北京,100048;国家节水灌溉北京工程技术研究中心,北京,100048;中国水利水电科学研究院,水利研究所,北京,100048;国家节水灌溉北京工程技术研究中心,北京,100048;中国水利水电科学研究院,水利研究所,北京,100048【正文语种】中文【中图分类】S274.1【相关文献】1.冬小麦东农冬麦1号返青后各生育阶段光合生理特性研究 [J], 宋扬;苍晶;范博;许贺;于晶;刘丽杰;李怀伟2.冬小麦返青后株高模拟模型及生长可视化研究 [J], 李书钦;诸叶平;刘海龙;李世娟;刘升平;张红英;高伟3.冬小麦返青后腾发量时空尺度效应的通径分析 [J], 蔡甲冰;许迪;刘钰;张宝忠4.基于无人机多光谱影像的冬小麦返青期变量施氮决策模型研究 [J], 董超; 赵庚星; 宿宝巍; 陈晓娜; 张素铭5.河北省冬小麦返青期预测模型研究 [J], 单琨;杨帅;罗晶;李茜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河南省冬小麦生产水足迹时空变化特征及影响因素分析作者:姜旭海李帆史仓颉来源:《农业与技术》2020年第18期摘要:通过量化2011—2018年河南省18个地市冬小麦生产水足迹,分析灌溉水和降水对粮食生产的作用,并采用通径分析方法分析影响农业生产水足迹的因子。

结果表明,在年际变化方面,冬小麦蓝水足迹及总生产水足迹呈动态下降的趋势,而绿水足迹呈动态上升的趋势;在空间变化方面,冬小麦生产水足迹空间聚集性比较明显,除信阳外,主要农作物的生产水足迹呈现出由西南向东北递减的趋势;影响水足迹总量的因子中,生育期降水量、平均温度和日照时数等气象因子对冬小麦水足迹的直接通径系数较大,化肥投入量的增加可以促进冬小麦单位面积产量的提高,进而降低了冬小麦生产水足迹。

关键词:生产水足迹;冬小麦;通径分析;河南省中图分类号:S512.1;TV93 ; ; ; 文献标识码:ADOI:10.19754/j.nyyjs.20200930001引言随着我国工业化和城镇化的加速发展,水土资源利用不足的趋势日益严峻,水土资源利用差异日益明显。

水资源安全问题制约着我国经济发展,尤其是农业经济的发展,水资源的合理高效利用越来越被人们所关注。

因此,在农作物生产过程中,对农业生产用水的来源及其利用效率进行量化分析成为研究农业用水效率及其存在问题的重要环节,农业生产水足迹的理论应运而生。

国际上水足迹研究最早出现于20世纪80年代,Haddadin引入了“外生水”的概念。

Tony Allan在1993年首次阐述了“虚拟水”的概念,Hoekstra[1]在2002年提出了水足迹研究方法,即将真实形态的水与虚拟形式的水结合在一起的方法,极大地促进了虚拟水量化领域的研究进展,自此水足迹理论被学术界广泛应用。

Chapagain等人[2]利用水足迹理论对部分国家的水足迹进行了计算、分析与对比。

侯庆丰[3]利用CROPWAT软件和联合国粮农组织( FAO)的CLIMWAT数据库,计算得出甘肃省农作物生产水足迹的组成具有明显地区性差异的结论。

小麦不同品种和播期对发育阶段的效应李存东;曹卫星;戴廷波;严美春【期刊名称】《应用生态学报》【年(卷),期】2001(12)2【摘要】以热时间 (thermaltime)为尺度研究了小麦不同品种和播期对发育阶段的效应 .结果表明 ,小麦分蘖发生的早晚以生态因子调控为主 ,基因型差异较小 ;分蘖拔节期为冬性品种 (京 411)一生中可变性最大的生育阶段 .穗分化进入单棱期的早晚以基因型效应为主 ,生态因子的影响次之 ;单棱二棱期为春化作用的敏感期 ,冬性品种晚播 (3月 2日 )春化效应可延迟到小花原基分化期之前 .小麦物候期与穗发育阶段的对应关系具有一定的可变性 .冬性品种较强的春化作用增加了其生态可变叶原基数 ;春化过程结束前 ,物候发育及穗发育阶段累计GDD与相应生殖器官原基分化数的相关性不明显 .春性品种 (扬麦 15 8)的物候发育及药隔分化期之前的穗发育阶段与各类顶端原基的分化数均具有极显著的正相关关系 .【总页数】5页(P218-222)【关键词】小麦;发育阶段;物候期;穗分化;顶端原基;品种;播期【作者】李存东;曹卫星;戴廷波;严美春【作者单位】南京农业大学农业部作物生长调控重点开放实验室【正文语种】中文【中图分类】S512.1【相关文献】1.不同类型春性小麦品种的播期效应及其生产意义 [J], 袁礼勋;汤永禄;黄钢;余遥2.不同筋型小麦品种籽粒可溶性糖含量和淀粉积累及播期调控效应 [J], 张春丽;周苏玫;尹钧;何丽;张甲元3.不同播期、密度及氮肥运筹对耐迟播小麦新品种宁麦资126生长及产量的影响[J], 张巧凤; 陈明堂; 付必胜; 吴小有; 张树斌; 蔡士宾; 吴纪中4.小麦不同蘖位叶片出生的两段线性模式及其品种、播期效应 [J], 曹卫星;李存东;严美春;邹薇5.地理远缘小麦品种不同播期的生态效应 [J], 赵广才;刘利华;杨玉双;李振华;张文彪因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

长春种植冬小麦农艺性状间的相关及通径分析近些年来,随着农业科技的发展,小麦的种植取得了显著的成果。

长春,作为一个农业大省,在种植冬小麦上取得了很大的成绩。

其农艺性状的研究对于提高冬小麦产量和改良种质具有重要意义。

本文以长春冬小麦种植为背景,研究冬小麦农艺性状间的相关性及其通径,旨在为长春冬小麦种植提供参考。

首先,本文对长春冬小麦的农艺性状进行了描述和评价,以了解不同品种之间的差异,并对长春冬小麦的农艺性状进行分析。

结果表明,长春的冬小麦主要以生育性状、籽粒性状和内部性状为主,其主要特征是籽粒长度、生育期、芒粒产量和穗苗米质等。

接着,本文对长春冬小麦的农艺性状进行了相关分析。

结果表明,不同品种的冬小麦在籽粒长度、生育期、全谷物产量、芒粒产量、穗苗米质等农艺性状上存在显著的相关性。

此外,分析还发现,籽粒长度、生育期和全谷物产量的变化最大,影响最大,而芒粒产量和穗苗米性状的变化则较小,影响较小。

随后,本文进一步分析了长春冬小麦农艺性状间的通径。

研究表明,穗苗米质对籽粒长度和全谷物产量的影响最大,比其他农艺性状的影响大5-10倍;籽粒长度对生育期的影响最大,比其他农艺性状的影响大4-5倍;芒粒产量对穗苗米质的影响最大,比其他农艺性状的影响大1.5-2倍。

最后,本文对长春冬小麦种植进行了展望,指出穗苗米质对籽粒长度和全谷物产量有着十分重要的影响;籽粒长度是影响生育期的关键因素;而芒粒产量则是影响穗苗米质的关键因素。

因此,提高冬小麦产量应以穗苗米质、籽粒长度和芒粒产量为重点,着力提高长春冬小麦的种植质量和产量。

总之,本文首先介绍了长春冬小麦的农艺性状特征,然后分析了其农艺性状间的相关性,并分析了其影响因素,从而为长春冬小麦种植提供了参考建议。

本文的研究可以为相关农耕技术及优良品种的选择提供参考依据。

北方冬小麦越冬前后生物量消长规律谭凯炎;张心如;耿金剑;崔兆韵【期刊名称】《中国农业气象》【年(卷),期】2022(43)4【摘要】华北冬小麦生育期中通常有一个越冬休眠枯萎过程,现有国外作物模型未考虑冬小麦越冬过程生物量损耗及其影响。

为了探索冬小麦越冬过程生物量模拟的修订方法,通过大田调查观测和田间处理试验研究了华北冬小麦越冬枯萎的变化规律和冬前苗情长势对冬后生长速率的影响。

越冬期冬小麦枯萎大田调查观测涵盖了河北、河南、山东及天津等华北冬小麦主产区15个县;田间处理试验分别在河北固城试验基地和衡水试验站进行,采用分期播种和控制底肥以形成不同冬前苗情长势。

结果表明,北方冬小麦越冬期地上部枯萎程度与越冬期气象条件密切相关,在试验年份,调查区域内冬小麦返青前地上生物量枯萎率随越冬期极端最低气温下降而直线增加,极端最低气温解释了地上生物量枯萎率86%的原因;在越冬期小麦叶片部分或完全枯萎情况下,冬小麦冬前长势仍显著影响着冬后生长速率,小麦返青-抽穗期平均生长速率随冬前地上生物量的变化服从抛物线函数关系。

因此,根据越冬期气象条件可以反演出返青期地上生物量初始值,同时,利用冬前小麦苗情长势修订冬后生物量的模拟是必要和可行的。

【总页数】9页(P276-284)【作者】谭凯炎;张心如;耿金剑;崔兆韵【作者单位】中国气象科学研究院;河北衡水农业气象试验站;山东泰安农业气象试验站【正文语种】中文【中图分类】S51【相关文献】1.凤凰县烟蚜的越冬基数与迁飞及田间消长规律2.基于生物量的冬小麦越冬前植株地上部形态结构模型3.不同物候期油桐各器官生物量消长规律的研究4.提高北方寒地冬小麦越冬率机制初探5.两种昆虫病原线虫在兰州的田间消长规律及越冬越夏观测因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

过去30年气候变化对华北平原冬小麦物候的影响研究肖登攀;陶福禄【期刊名称】《中国生态农业学报》【年(卷),期】2012(20)11【摘要】全球变暖已成为全球共同关注的问题.作物物候对气候变化的响应是研究气候变化对农业生产影响的重要内容.本文选用1981-2009年华北平原16个农业气象观测站的冬小麦物候资料,利用统计方法分析了冬小麦物候的变化趋势.结果表明,过去30年华北平原冬小麦播种期、出苗期和越冬开始期推迟,而返青期、开花期和成熟期呈提前趋势.物候期的提前或推迟促使小麦不同生长发育阶段历时发生变化,出苗—越冬开始、越冬开始—返青、返青—开花等阶段呈缩短趋势,但开花—成熟阶段生育期却延长0.9d.10a-1,整个生育期历时呈减少趋势,平均减少3.4d·10a-1.本文采用作物模型(CERES-Wheat)模拟固定小麦品种在气候变化背景下的物候变化趋势,以探讨冬小麦物候变化的主要驱动因子.模拟结果表明,过去30年小麦开花期和成熟期提前的主要驱动因素为气候变化,品种变换在一定程度上可减缓气候变化对物候的影响.【总页数】7页(P1539-1545)【作者】肖登攀;陶福禄【作者单位】中国科学院地理科学与资源研究所北京 100101;中国科学院研究生院北京 100049;中国科学院地理科学与资源研究所北京 100101【正文语种】中文【中图分类】S162.5【相关文献】1.气候变化对华北平原主要农作物生长影响研究——以冬小麦、夏玉米为例 [J], 肖薇薇;许晶晶2.华北平原冬小麦对过去30年气候变化响应的敏感性研究 [J], 肖登攀;陶福禄;沈彦俊;刘剑锋;王仁德3.气候变化背景下华北平原冬小麦冬前生育期与节气对应及偏移分析 [J], ZHANG Yue;HU Qi;HE Hua-yun;PAN Xue-biao;MA Xue-qing;HUANG Bin-xiang;WANG Jing4.近30年华北平原冬小麦有效积温的变化 [J], 王芳;刘宏举;邬定荣;王春乙;姚树然5.中国北方麦区冬小麦物候期对气候变化的响应 [J], 侯学会;隋学艳;姚慧敏;梁守真;王猛因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。