空间-时间联合编码效应表现影响因素及其理论-心理学报

- 格式:pdf

- 大小:309.86 KB

- 文档页数:11

空间位阻效应又称立体效应。

主要是指分子中某些原子或基团彼此接近而引起的空间阻碍和偏离正常键角而引起的分子内的张力。

目录简介2基本介绍3类型分析4电子影响5科技运用6胺勺制备7现实意义8实例分析简介空间位阻效应主要指分子中某些原子或基团彼此接近而引起的空间阻碍作•«•■•••••—.I•*••••••••••••用。

如酶反应中空间位阻会降低英催化活性。

在配位化合物中,当向一个配体引入某些较大基团后,由于产生空间位阻,影响它与中心竝形成配位化合物。

空间产生影响的事实,每个原子在分子中占有一泄的空间。

如果原子是太接近了,两个相邻的原子就会形成重叠的电子云(表现为斥力),这可能会影响分子和首选形状(构)的反应。

基本介绍因分子中靠近反应中心的原子或基团占有一左的空间位置,而影响分子反应活性空间位阻效应的效应。

降低分子反应活性的空间效应称"空间阻碍”。

例如,邻位双取代的苯甲酸的酯化反应要比没有取代的苯甲酸困难得多。

同样,邻位双取代的苯甲酸酯也较难水解°这是由于邻位上的基团占据了较大的空间位置,阻碍了试剂(生、醴等)对竣基碳原子的进攻。

相反,反应物转变为活性中间体的过程中,如降低反应物的空间拥挤程度,则能提髙反应速度。

这种空间效应称“空间助效"。

例如,叔「基正离子比甲基正离子容易形成,这是因为在形成叔丁基正离子的反应中,空间拥挤程度降低得多一些,而在形成出墓正离子的反应中,空间拥挤程度相对降低得少一些。

空间效应是影响有机反应历程的重要因素。

空间位阻效应又称总遨应。

主要是指分子中某些原子或基团彼此接近而引起的空间鯉和偏离正常键角而引起的分子内的张力。

如酶反应中空间位阻会降低其催化活性。

在配位化合物中,当向一个配体引入某些较大基团后,由于产生空间位阻,影响它与中心原子形成配位化合物。

如乙二胺(在配位化学中简写为en)易生成二乙二胺合铜(II)离子[Cu(en)2]2+,但N, N, N', N'-四甲基乙二胺(tmen),由于每个N上有两个甲基,空间位阻较大,不能生成[Cu(tmen)2]2+。

●名解:●传播:是指社会信息的传播或社会信息系统的运行●传播学:研究社会信息系统及其运行规律的科学●信息:看作是消除事物的不确定性,从而获得确知的讯息或关于事物的确定状态。

●双重偶然性:是德国社会学家鲁曼提出的概念,指的是传播的双方都存在着不确定性,因此,通过传播所做出的选择有受到拒绝的可能性。

●传播障碍:包括结构与功能障碍,如传播制度是否合理,传播渠道是否畅通,信息系统的各部分的功能是否正常等等。

●传播隔阂:包括个人之间的隔阂,个人与群体的隔阂,成员与组织的隔阂,以及群体与群体、组织与组织、世代与世代、文化与文化间的隔阂等等。

由于社会信息系统的参与者,无论是个人、群体还是组织,都是具有特定利益、价值、意识形态和文化背景的主体,这里的传播隔阂,既包括无意的误解,也包括有意的曲解.●信息社会:是指信息成为与物质和能源同等重要甚至比之更加重要的资源,整个社会的政治、经济和文化以信息为核心价值而得到发展的社会。

●社会关系论:着重分析受众成负日常的社会关系对其媒介信息接收行为的影响(受众成员的种种社会关系,左右着他们对媒介信息的选择),从而制约着大众传播的效果。

●社会责任理论:传播媒介在享有充分自由的前提下,在社会为它提供自由保障的环境中,还应主动地积极地承担相应的社会责任,换句话说,在没有“他律”的情况下自觉地进行“自律”,在没有外来约束、外来控制的条件下自觉地进行自我约束,自我控制。

●符号:是信息的外在形式或物质载体,是信息表达和传播中不可缺少的一种基本要素●意义:是人对自然事物或社会事物的认识,是人给对象事物赋予的含义,是人类以符号形式传递和交流的精神内容.●象征行为:是用具体事物来表示某种抽象概念或思想感情的行为。

这种行为一般是通过使用象征符来传达象征意义实现的。

●象征性社会互动:是指人与人之间通过传递象征符和意义而相互作用、相互影响的过程. 它是一种通过象征符来交流或交换意义的活动。

象征性社会互动具有价值性、动机性和行为取向性,对实际社会生活产生多方面的影响。

长三角城市空间联系网络时空特征及影响因素目录1. 内容概览 (2)1.1 研究背景与意义 (2)1.2 研究内容与方法 (3)1.3 文献综述 (5)2. 长三角城市空间联系网络概述 (6)2.1 长三角区域概况 (7)2.2 城市空间联系网络定义 (8)2.3 研究区域选择与数据来源 (9)3. 长三角城市空间联系网络时空特征分析 (10)3.1 时空特征概念与研究框架 (11)3.2 空间联系网络构成要素 (12)3.3 历史数据与趋势分析 (13)3.4 空间联系网络演变特征 (14)4. 长三角城市空间联系网络影响因素分析 (15)5. 研究方法与数据处理 (17)5.1 研究方法选择 (18)5.1.1 数据分析方法 (19)5.1.2 网络分析与模拟 (20)5.2 数据处理技术 (21)5.2.1 数据收集与整理 (23)5.2.2 数据处理与分析 (23)6. 长三角城市空间联系网络时空特征实证分析 (25)6.1 数据与案例选择 (26)6.2 研究范例分析 (27)6.3 分析结果与讨论 (28)7. 长三角城市空间联系网络影响因素案例研究 (30)7.1 研究区域案例选择 (31)7.2 影响因素分析框架 (32)7.3 分析过程与结果讨论 (33)8. 结论与建议 (35)8.1 研究总结 (36)8.2 对长三角城市空间联系网络发展的建议 (38)1. 内容概览通过对交通基础设施数据、经济数据及人口移动数据等多维度的分析,该研究发现长三角城市空间联系网络表现出显著的时空动态特性,如城市间的相互作用强度随着时间的推移而变化,某些城市在特定时期内作为交通、经济以及文化交流的关键节点显现出来。

交通网络和信息技术的快速发展成为影响网络演变的核心因素,而政策导向、经济政策和环境政策则是影响城市间联系的关键宏观因素。

本研究的成果不仅为理解长三角城市的相互作用提供了新的视角,同时也为区域规划、城市网络优化以及区域协调发展战略的制定提供了科学依据。

一、名解知觉:知觉是一系列组织并解释外界客体和事件的产生的感觉信息的加工过程。

换句话说,知觉是客观事物直接作用于感官而在头脑中产生的对事物整体的认识。

知觉有这样几个特性:整体性、恒常性、意义性、选择性。

言语系统:指构成语言的各个层次的单位,及其互相对立、互相区别、互相联系、互相制约的关系网络。

整个语言形成由各个分支系统组成的“系统的系统”,语言单位处于语言系统之中才具有自身的价值。

短时记忆:是指在一段较短的时间内储存少量信息的记忆系统,一般被认为是处于感觉记忆与长时记忆之间的一个阶段。

特征(特征匹配说中的):是构成模式的元素或成分以及关系。

感觉记忆:瞬时记忆亦称“感觉记忆”,记忆系统的一种,刺激作用于感觉器官所引起的短暂记忆。

通常是指1秒钟左右的时间,即刚刚感觉到所注意的信息时间(有人把这种记忆叫感觉记忆),瞬时记忆时间极短,大量的、被注意到的信息很容易消失,能够记住的东西才进入短时记忆。

认知心理学:20 世纪50 年代中期在西方兴起的一种心理学思潮和研究方向。

广义指研究人类的高级心理过程,主要是认识过程,如注意、知觉、表象、记忆、创造性、问题解决、言语和思维等。

狭义相当于当代的信息加工心理学。

即采用信息加工观点研究认知过程。

数据驱动加工:自下而上加工,亦称“数据驱动加工”。

是指信息加工方式的一种。

与“自上而下加工”相对。

由外部刺激开始和推动的加工过程。

其特征是信息流程从构成知觉基础的较小知觉单元到较大知觉单元,即从较低水平的加工到较高水平的加工。

如模式识别理论中的特征分析模型就采用这种加工模式。

在此加工过程中,每一加工阶段的信息都作为下一加工阶段的输入信息,驱动下一阶段加工的进行。

控制性加工:SChneider和Shiffrin提出的两种加工过程理论中的一种注意加工形式。

这是一种需要应用注意的加工,其容量有限,可灵活地用于变化着的环境。

它是受人有意识地控制的,故称作控制性加工。

追随程序:是指在实验中,同时给被试的双耳以刺激时,要被试复述事先规定的那只耳朵所听到的项目,利用复述使被试尽可能地只注意一只耳朵的的信息(追随耳),而不注意另一只耳朵的信息(非追随耳)。

考研心理学统考心理学专业基础综合(普通心理学)-试卷22(总分:64.00,做题时间:90分钟)一、单选题(总题数:18,分数:36.00)1.单项选择题(分数:2.00)__________________________________________________________________________________________ 解析:2.使用双耳分听实验可以用来考察(分数:2.00)A.选择性注意√B.持续性注意C.分配性注意D.注意的起伏解析:解析:持续性注意通常用警戒作业来测量,这种作业要求被试在一段时间内持续地完成某项工作,并用工作绩效的变化做指标。

双作业操作主要用来研究分配性注意。

双耳分听可用来研究选择性注意。

因此本题选A。

3.个体在注意时会发生一些外部表现,如血液循环和呼吸出现变化,其神经机制是(分数:2.00)A.朝向反射√B.网状结构的激活作用C.边缘系统的功能D.大脑皮层的功能解析:解析:朝向反射是由情境的新异性引起的一种复杂而又特殊的反射,是注意最初级的生理机制。

朝向反射是一种非常复杂的反射,它包括身体的一系列变化,如动物把感官朝向刺激物、正在进行的活动受到压抑、四肢血管收缩、头部血管舒张、心率变缓、出现缓慢的深呼吸、瞳孔扩散等。

网状结构的激活作用在于使脑处于觉醒状态。

边缘系统和大脑皮层的在注意方面的功能是选择信息。

因此本题选A。

4.学校课堂时间的安排主要考虑的是(分数:2.00)A.注意广度B.注意稳定性√C.注意分配D.注意转移解析:解析:注意广度也就是注意的范围,是指人在同一时间内所能清楚地把握的对象的数量。

注意的稳定性是指注意在一定时间内相对稳定地保持在注意对象上。

这是注意在时间上的特征。

注意的分配是指在同一时间内,把注意分配到两种或几种不同的对象或活动上。

注意的转移是指当环境或任务发生变化时,注意从一个对象或活动转到另一对象或活动上。

在一节课中学生必须具有注意稳定性,才能有效地接受教师传授的知识。

MIMO基本原理介绍课程目标:●了解MIMO的基本概念●了解MIMO的技术优势●理解MIMO传输模型●了解MIMO技术的典型应用目录第1章系统概述 (1)1.1 MIMO基本概念 (1)1.2 LTE系统中的MIMO模型 (2)第2章 MIMO基本原理 (5)2.1 MIMO系统模型 (5)2.2 MIMO系统容量 (6)2.3 MIMO关键技术 (7)2.3.1 空间复用 (7)2.3.2 空间分集 (9)2.3.3 波束成形 (13)2.3.4 上行天线选择 (14)2.3.5 上行多用户MIMO (15)第3章 MIMO的应用 (17)3.1 MIMO模式概述 (17)3.2 典型应用场景 (19)3.2.1 MIMO部署 (19)3.2.2 发射分集的应用场景 (21)3.2.3 闭环空间复用的应用场景 (22)3.2.4 波束成形的应用场景 (23)第4章 MIMO系统性能分析 (25)4.1 MIMO系统仿真结果分析 (25)4.2 MIMO系统仿真结果汇总 (27)第1章系统概述知识点MIMO基本概念LTE系统中的MIMO模型1.1 MIMO基本概念多天线技术是移动通信领域中无线传输技术的重大突破。

通常,多径效应会引起衰落,因而被视为有害因素,然而,多天线技术却能将多径作为一个有利因素加以利用。

MIMO (Multiple Input Multiple output:多输入多输出)技术利用空间中的多径因素,在发送端和接收端采用多个天线,如下图所示,通过空时处理技术实现分集增益或复用增益,充分利用空间资源,提高频谱利用率。

图 1.1-1 MIMO系统模型总的来说,MIMO技术的基础目的是:●提供更高的空间分集增益:联合发射分集和接收分集两部分的空间分集增益,提供更大的空间分集增益,保证等效无线信道更加“平稳”,从而降低误码率,进一步提升系统容量;●提供更大的系统容量:在信噪比SNR足够高,同时信道条件满足“秩>1”,则可以在发射端把用户数据分解为多个并行的数据流,然后分别在每根发送天线上进行同时刻、同频率的发送,同时保持总发射功率不变,最后,再由多元接收天线阵根据各个并行数据流的空间特性,在接收机端将其识别,并利用多用户解调结束最终恢复出原数据流。

刊名:心理学报Acta Psychologica Sinica主办:中国心理学会;中国科学院心理研究所周期:月刊出版地:北京市语种:中文;开本:大16开ISSN:0439-755XCN:11-1911/B邮发代号:82-12复合影响因子:3.032综合影响因子:1.554历史沿革:现用刊名:心理学报创刊时间:1956该刊被以下数据库收录:JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2013)CSCD 中国科学引文数据库来源期刊(2013-2014年度)(含扩展版)CSSCI 中文社会科学引文索引(2014—2015)来源期刊(含扩展版)核心期刊:中文核心期刊(2011)中文核心期刊(2008)中文核心期刊(2004)中文核心期刊(2000)中文核心期刊(1996)中文核心期刊(1992)《心理学报》杂志期刊简介《心理学报》杂志是由国家新闻出版总署正式批准,由中国心理学会和中国科学院心理研究所主办,科学出版社出版的心理专业学术期刊,具有正规的双刊号,其国内统一刊号:CN 11-1911/B,国际刊号:ISSN0439-755X。

本刊自1986年创刊以来,主要发表我国心理学家最新、最高水平的心理学科技论文。

现是国家科技部“中国科技论文统计源期刊”(CS TPCD);中国科学文献计量评价研究中心(中国科学院文献情报中心、中国社会科学院文献信息中心、中国学术期刊<光盘版>电子杂志社、北京大学图书馆)《中国科学引文数据库》来源期刊、《中国人文社会科学引文数据库》来源期刊、《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊;中国社会科学院文献信息中心“中国人文社会科学核心期刊”;南京大学社会科学数据库研究开发中心“中文社会科学引文索引(CSSCI)”统计源期刊;《中国学术期刊文摘》源期刊;被北京地区高校期刊工作研究会和北京大学图书馆选录为心理学类核心期刊,编入《中文核心期刊要目纵览》(2011年版)。

作为反映我国心理学研究水平的主要窗口,《心理学报》不仅在中国心理学界享有较高的声誉,在国际上也有一定影响。

第一章行为组合理论AAT一、行为组合理论简介思考一个问题:关于我们怎么可能听、说、想、做我们从未听过、说过、想过、或做过的事情?当你和我写下自己的句子,我们就在做着某种就许多方面而言都意义非凡的事情。

我们有能力去创造,去写、去说和去想新的东西。

我们有能力去创造,并且不停地在创造。

日常生活中的交往困境:1、创造性天赋无法提供帮助的经历。

安慰朋友时用谎言说服别人时求职面试太想留下好的印象时2、我们的行为到底是“新”的还是“旧”的?如果是新的,为何有那么多旧的成分,如果是旧的,那么创造性何在?运用同样的语言结构固定的语气表情要解决的问题?我们交往的信息到底是如何生成的?二、行为组合理论的目的和假设1、解释两类现象:A、显性行为尤其关注当你与别人互动时,你为什么、以及如何产生互动中所使用的语言和非语言行为。

也就是,你说了什么,你是如何说的,你的面部表情和姿势是什么样的,等等B、思考过程当我们形成和生成我们的语言和非语言信息时,我们的脑海中出现了什么?比如,你如何能够告诉室友你的度假情况?你如何能够向你的弟弟解释星星白天去了哪里?或者,你如何能够用合适的词语或行为向某人表达你爱她?AAT感兴趣的思想过程不仅限于正在进行的信息形成和产生的过程中,还包括诸如预先计划和预演那样的过程—-它们可能出现在互动前的几个小时,甚至几天。

AAT关注的思想过程也包括那些与我们不说的东西相关联的过程,诸如“编辑行为”(即:不打算说出我们正在想的事情)和“编码失败”(即:无法将我们的想法付诸文字)等过程。

2、人们为什么需要理解与信息形成和生产相关的那些过程?理解包含在表达和形成讯息中的各个过程有助于提高我们讯息行为的质量表达和形成讯息的过程本身就十分有趣3、研究的方法三大研究取向:实证主义诠释批判后实证主义:是一种批判的现实主义,它认为客观实体是存在的,但是真实性不肯能被穷尽,客观真理错让存在,但是不可能被人们所证实,我们所了解的真实永远只是客观实体的一部分或者一种表象,所谓研究就是通过一系列细致严谨的手段和方法对不尽精确的表象进行证伪而逐步接近客观真实。

浅析空间自相关的内容及意义摘要:本文主要介绍了空间自相关的含义、测度指标及研究空间自相关的意义。

首先,明确空间自相关是检验某一要素的属性值是否显著地与其相邻空间点上的属性值相关联的重要指标,揭示空间参考单元与其邻近的空间单元属性特征值之间的相似性或相关性。

其次,介绍用来测度空间自相关性的指标,可以分为全局指标和局部指标,常用的指标有:Moran’s I、Geary’s C和Getis-Ord G。

最后,进一步阐述了空间自相关的研究意义。

关键字:空间自相关;全局指标;局部指标The content and research significance of spatial autocorrelation analysisAbstract: In this paper, the content, the index and the research significance of spatial autocorrelation were analyzed. Firstly, the content of spatial autocorrelation is discussed. Spatial autocorrelation is related to the correlation of the same variables, and also can be used to measure the degree of concentration of the attribute value, in order to reveal the correlation between the space reference unit and its near unit, including global spatial autocorrelation and local spatial autocorrelation. Secondly, it analyzes the index of spatial autocorrelation, the main index included Moran’s I, Geary’s C and Getis-Ord G. Thirdly, this paper discussed the research signification of spatial autocorrelation analysis. Key words: spatial autocorrelation; global index; local index 引言空间自相关是研究空间中某位置的观察值与其相邻位置的观察值是否相关以及相关程度的一种空间数据分析方法[1]。

协同效应影响因素的时空演化规律和作用机理一、协同效应的概念和影响因素协同效应是指在某种行为、现象或事件中,不同因素相互作用并共同产生某种效果或结果。

在生物学、经济学、社会学等多个领域都存在协同效应的现象。

协同效应的产生受到多种因素的影响,其中包括参与因素的数量、质量、互动方式、空间位置等。

这些因素的时空演化规律和作用机理对协同效应的产生和发展起着重要作用。

1.1参与因素的数量影响协同效应的因素之一是参与因素的数量。

通常情况下,参与因素的数量越多,协同效应越显著。

这是因为更多的因素参与进来后,相互之间的联系和作用会更加复杂和多样化,从而产生更加丰富和强大的协同效应。

然而,数量过多的参与因素也可能会导致协同效应不稳定或失控的情况,因此需要适当控制参与因素的数量。

1.2参与因素的质量除了数量之外,参与因素的质量也会对协同效应产生影响。

质量高的参与因素通常指的是具有更强功能性或更高影响力的因素。

这些因素在协同作用中能够发挥更为重要的作用,从而促进协同效应的产生。

相反,质量低的参与因素可能会对协同效应产生负面影响,甚至阻碍或破坏协同效应的正常发展。

因此,在研究协同效应时,需要重视参与因素的质量问题。

1.3参与因素的互动方式参与因素之间的互动方式也是影响协同效应的重要因素。

不同的互动方式会导致不同的协同效应形式和强度。

例如,正向的互动方式通常会促进协同效应的产生,负向的互动方式则可能会阻碍或破坏协同效应。

另外,还有中性的互动方式和复合型的互动方式等,它们也会对协同效应产生独特的影响。

因此,需要从互动方式的角度来深入研究协同效应的产生和发展。

1.4参与因素的空间位置参与因素的空间位置也会对协同效应产生影响。

距离较近的参与因素之间往往更容易发生联系和互动,从而促进协同效应的产生。

而距离较远的参与因素之间可能会因为交流困难而导致协同效应的减弱或消失。

此外,空间位置还会影响到协同效应的传播和扩散过程,因此也需要加以重视。

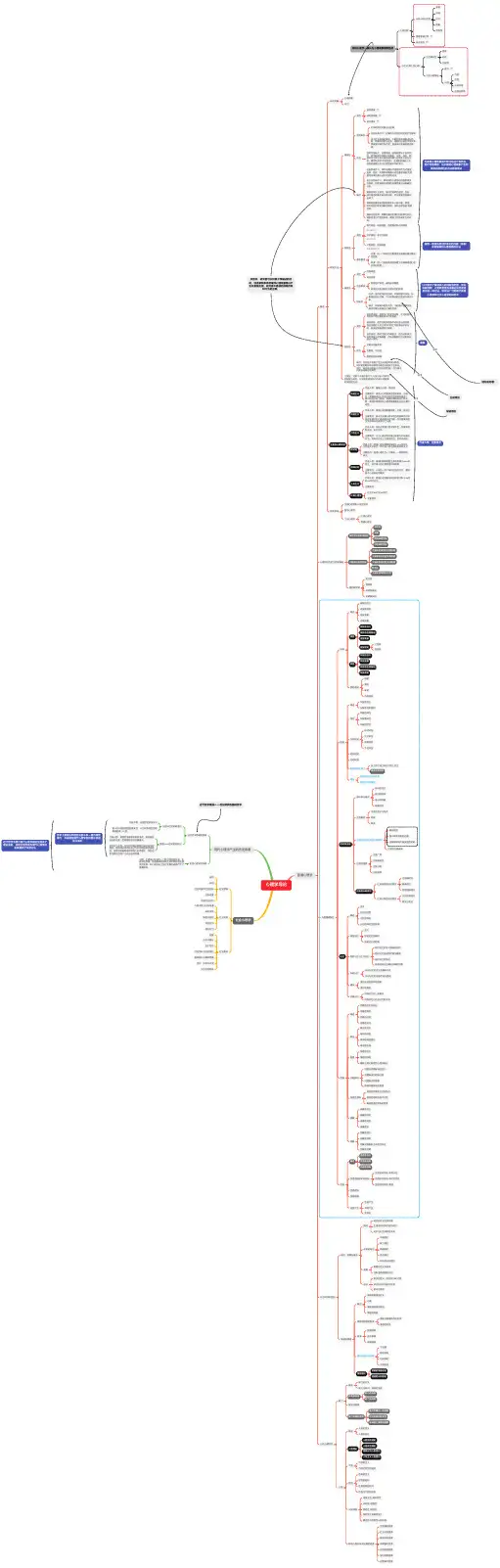

心理科学进展 2022, Vol. 30, No. 1, 51–64 © 2022 中国科学院心理研究所Advances in Psychological Sciencehttps:///10.3724/SP.J.1042.2022.0005151·研究前沿(Regular Articles)·数字空间联结的灵活性及其内在机制*颜丽珠1 陈妍秀1 刘 勋2 傅世敏1 南威治1(1广州大学教育学院心理系/脑与认知科学中心, 广州 510006)(2中国科学院行为科学重点实验室, 北京 100101)摘 要 数字空间联结一直是认知心理学领域研究的热点之一。

探索数字空间联结的一个重要指标为空间−数字反应联合编码(spatial-numerical association of response codes, SNARC)效应(左/右手对小/大数反应更快更准确)。

以往研究已验证SNARC 效应的普遍性及其在方向上的灵活性, 并提出多种理论解释。

此外, SNARC 效应在加工阶段上也具有灵活性, 其原因可能有:(1)加因素法则的理解偏差; (2)观察的角度单一; (3)观察效标的差异; (4)使用任务的差异。

结合以上因素, 提出双阶段(数量信息的空间表征、空间表征到反应选择)加工模型, 不同的操控因素分别作用于两个阶段可能是引起SNARC 效应灵活变化的核心原因。

未来研究可从对比任务差异、引入不同干扰因素等方面进一步验证双阶段加工模型, 并结合认知神经科学技术揭示数字空间联结灵活性的内在神经机制。

关键词 SNARC 效应, 灵活性, 数字空间联结, 双阶段加工模型分类号 B8421 引言数字与人类社会同在, 是正常生活的必要工具。

早在原始社会, 人类就用石子或绳结来计数。

到现代社会, 数字被用来表示身高、体重等, 甚至组成证件号来表示人们独一无二的身份。

人们使用数字去描述、认识和理解世界。

心理科学进展 2015, Vol. 23, No. 1, 30–40 Advances in Psychological ScienceDOI: 10.3724/SP.J.1042.2015.0003030空间-时间联合编码效应:表现、影响因素及其理论李金星 王振宏(陕西师范大学心理学院; 陕西省行为与认知神经科学重点实验室, 西安 710062)摘 要 空间-时间联合编码效应(spatial-temporal association of response codes effect, STEARC)是指时间的心里表征具有空间特性。

这种时空关联现象具有多方向性、多通道性和不同文化背景下优势轴的差异性。

影响这种现象的因素主要有阅读和书写习惯、语言、空间参考框架和情绪状态等。

目前空间-时间联合编码效应的理论解释主要有隐喻构念观、具身理论、命题符号理论和知觉符号理论等。

未来的研究需要进一步综合三条空间轴线, 深入探讨空间-时间联合编码效应的影响因素及其神经生理机制。

关键词 STEARC 效应; 时空隐喻; 具身理论; 知觉符号理论 分类号B842时间与空间是关联的。

在我们的日常生活中有很多关于时空关联的表述。

例如, “一日的路程”用时间表示了空间距离, 而“白驹过隙”则是通过空间的运动来表示时间的流逝。

关于时空关联现象的科学研究可以追溯到心理物理实验中的Tau 效应(Benussi, 1913)和Kappa 效应 (Cohen, Hansel, & Sylvester, 1953), 这两种效应表明时间加工和空间加工可以相互影响。

而近年来, 研究者发现时间和空间不仅在信息加工上相互影响, 而且时间的心理表征本身具有空间特性, 人们倾向于把从过去时间到未来时间看作沿某条空间轴线(左‒右、上‒下、前‒后)延伸的线, 即心理时间线(Bonato, Zorzi, Umiltà, 2012; Fuhrman & Boroditsky, 2010; Gevers, Reynvoet, & Fias, 2004; Weger, & Pratt, 2008; 王余娟, 2009; 吴念阳, 徐凝婷, 张琰, 2007)。

本文在分析以往研究的基础上, 将空间-时间联合编码效应(spatial-temporal association of response codes effect, STEARC)分为语言情景中的空间-时间联合编码效应和非语言情景中的空间-时间联合编码效应。

前者主要是指时空隐喻, 这一概念来源于语言情景中用空间术语表征时间的现象, 包括水平(前后)和垂直(上下)两种方向的收稿日期:2014-03-12通讯作者: 王振宏, E-mail:wangzhenhong@时空隐喻(陈燕, 黄希庭, 2006)。

而后者主要是指非语言情景下的时空关联现象, 如心理时间线和“左‒短、右‒长”的现象(何艳, 2008)。

其中, 心理时间线不只存在于语言情景, 还存在于非语言情境(左右水平方向的心理时间线)。

因此两种方向的时空隐喻也可以认为是前后方向的心理时间线和垂直方向的心理时间线。

目前大量研究探讨了空间–时间联合编码效应的表现形式、影响因素, 并对空间–时间联合编码效应给出了多种理论解释。

1 空间–时间联合编码效应的表现已有研究发现空间–时间联合编码效应具有多方向性, 在水平轴的左右方向、垂直轴的上下方向和深度轴的前后方向均存在空间–时间联合编码效应(Boroditsky, 2001; 王余娟, 2009; 吴念阳等, 2007), 而且在同一空间轴上对时间先后的表征方向是不同的。

同时, 空间–时间联合编码效应还表现出不同文化背景下个体有不同的优势轴, 以及其所具有的多通道性。

1.1 空间–时间联合编码效应的多方向性 1.1.1 前后轴线的时空隐喻空间–时间联合编码效应最常见的表现是时空隐喻。

时空隐喻是指人们在谈论时间问题时, 使用空间术语描述时间的情况。

研究者发现在语言材料中, 很多时间概念往往借助空间隐喻加以表征(陈燕, 黄希庭, 2006)。

也就是说, 个体倾向第1期李金星等: 空间 时间联合编码效应:表现、影响因素及其理论 31于借用较为具体的空间概念来表征时间概念(周榕, 2001; Radden, 2003)。

例如, 在汉语中, 人们会说上个月、下个月、前天、后天等等。

在这里, “上”、“下”与“前”、“后”都是空间概念, 却被用来定义时间。

这种用空间概念来描述时间的现象广泛地存在于汉语(Boroditsky, 2001; Chen, 2007)、英语(Gentner & Imai, 1992; McGlone & Harding, 1998)、希腊语(Casasanto et al., 2004)、西班牙语(Santiago, Lupiáñez, Pérez, & Funes, 2007)以及其他语言中(Alverson, 1994. see from Casasanto, 2008; Radden, 2003)。

研究者认为这是因为人们习惯用具体的事物来描述抽象的事物, 而时间概念比较抽象, 空间概念比较具体, 因此在谈论时间的问题时, 人们常会用到空间的表达来描述时间。

虽然在人们的日常用语中, “上”、“下”与“前”、“后”等空间术语都用来隐喻时间, 但这部分内容只介绍时间在前后轴线上的隐喻(时间在上下轴线的表征在后文详细介绍)。

已有研究发现, 无论是汉语还是英语情境, 在时空隐喻中前后轴线常被用来表征时间顺序(Boroditsky, 2001; Boroditsky, Fuhrman, & McCormick, 2011; 陈燕, 2007; 吴念阳等, 2007)。

前后方向和时间顺序的关系与时间运动图式有关(Boroditsky, 2000; Gentner, Imai, & Boroditsky, 2002; 陈燕, 黄希庭, 2006)。

Clark (1973)最早将时空隐喻分为“自我移动”和“时间移动”两种视角。

两种时间隐喻视角对“前”、“后”的指定是不同的(Lakoff & Johnson, 1980)。

研究者普遍认为, 自我移动的隐喻是指个体所在的环境是沿着时间轴向未来移动的, 而时间处于静止状态, 即把未来时间视为“前”, 把过去时间视为“后”, 是个体朝着将来走去, 例如, 前途、考试就在眼前、将悲伤抛诸脑后等, 便属于自我移动隐喻; 与自我移动隐喻相同的是, 对于时间移动的隐喻而言, 个体面对的仍是未来, 但是个体本身处于静止状态, 时间则被看成一条河流或传输带, 流经我们的是过去, 还未流到我们身边的则是未来, 即将来向我们走来, 这时候的“前”则是和较早的、过去的时间相联系, 例如, 前天、他前年考的大学、后天等, 便属于时间移动隐喻。

Gentner和Imai (1992)最早用启动实验对两种时间隐喻视角的心理现实性进行了检验。

他首先向被试呈现三个“自我移动”或“时间移动”的启动图式, 然后再呈现一个与启动图式一致或不一致的测验句。

结果发现, 当测验句与启动图式属于同一隐喻视角时, 反应时比不一致条件下要短。

研究者认为不同隐喻视角之间的转换增加了加工的负担, 导致反应变慢。

这一实验结果支持了“自我移动”和“时间移动”两种不同时间隐喻视角存在的心理现实性。

其后的歧义会议问题(McGlone & Harding, 1998)和现场研究的结果(Gentner et al., 2002)也支持了这一结论。

对汉语被试进行的研究也支持两种时间隐喻视角的存在(伍丽梅, 莫雷, 王瑞明, 2005; 周榕, 2001; 朱海燕, 2013)。

一些研究发现可以通过不同的空间关系信息启动不同的时间思维(Boroditsky, 2000; McGlone & Harding, 1998; 刘丽虹, 张积家, 2009)。

Boroditsky (2000)在研究中首先给被试呈现歧义会议问题, “The meeting originally scheduled for next Wednesday has been moved forward two days”, 然后再给被试呈现不同的空间关系启动问题, 在“自我移动”条件下, 被试多数认为会议改为星期五, 而在“时间移动”条件下, 被试多数认为会议改为星期一。

研究还发现, 空间对时间与时间对时间的启动效果一样, 反应都比无启动条件快130 ms。

表明人们不仅借用空间术语来表达时间概念, 还借助于空间图式来思考、表征时间。

由此可见, 在对时间问题进行认知时, 采用不同的时间隐喻视角, 会出现不同的认知结果, 产生歧义的理解。

即采用不同的时间隐喻视角, 时间先后顺序与空间轴线前后方向的对应关系不同。

由于时空隐喻中的自我移动和时间移动两种视角实际上是选择了不同的参考标准的结果。

其中, 自我移动是以个体自身为参考确定前后, 而时间移动则以时间运动为参考确定前后, 参照点不同, 对前、后方向的指定自然不同, 且无法比较。

但是, 当我们以个体为参照点时, 自我移动视角下的空间–时间联合编码效应就可以用从后到前走向的心理时间线表示, 而时间移动视角下的空间–时间联合编码效应则可以用从前向后走向的心理时间线来表示。

这时候的“前” “后”是相对于个体自身来说的, 就像“左” “右”一样。

那么, 以个体自身为参考时, 两种时间移动视角其实反映的是两条走向相反的心理时间线。

1.1.2 时间在左右空间轴线的表征研究者使用26个英文字母、12个月份32 心理科学进展第23卷(Gevers, Reynvoet, & Fias, 2003)、一周7天(Gevers et al., 2004)、电影片断(Santiago, Román, Ouellet, Rodríguez, & Pérez-Azor, 2010)和日常生活事件图片(Fuhrman & Boroditsky, 2010)分析了时间序列与空间位置的关系, 发现在时间序列中排在前面的与左边相联系, 而排在后边的则与右边相联系。

Ishihara, Keller, Rossetti和Prinz (2008)采用“咔嗒(click)”声为刺激, 在周期性听到“咔嗒”声后, 提前或推后呈现一个探测刺激, 让被试以操作左右两边按键的方式, 判断给定的刺激比预期呈现得早还是晚。

同样地, 左手对“早”反应快, 右手对“晚”反应快。