中药敷脐促进腹部手术后早期肠功能恢复

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:4

中药外敷法在术后恢复护理中的应用与效果分析摘要:目的:研究分析中药外敷法在术后恢复护理中的应用与效果。

方法:选择医院中2022年6月至2022年12月期间的腹部手术患者62例,按照随机数字法分组为观察组以及对照组每组31例。

对照组接受传统的常规治疗,观察组在常规治疗的基础上采用了大承气汤组方外敷神阙穴的治疗方案。

对比两组患者的术后肠功能恢复时间指标。

结果:观察组患者的肛门恢复排气时间、肠鸣音恢复正常时间、恢复排便时间均显著短于对照组(P<0.05)。

结论:大承气汤组方外敷神阙穴通过多种机制促进肠功能的恢复,为术后患者提供了一种综合而有效的康复手段。

关键词:中药外敷法;术后恢复;护理;大承气汤;神阙穴术后的恢复护理一直是临床医学中极为重要的环节,而中药外敷法作为一种传统的中医治疗方式,近年来在术后恢复护理中引起了越来越多的关注。

手术后患者往往伴随着疼痛、肿胀、瘀血等不适症状,这些症状不仅影响患者的生活质量,还可能延缓康复进程[1]。

中药外敷法作为中医传统治疗的一部分,通过在患处直接应用中草药制剂,发挥药物的局部疗效,缓解疼痛、减轻肿胀、促进伤口愈合,成为一种备受瞩目的治疗手段。

1资料和方法1.1一般资料选择医院中2022年6月至2022年12月期间的腹部手术患者62例,按照随机数字法分组为观察组以及对照组每组31例。

观察组患者男性18例,女性13例,年龄30岁至50岁,平均年龄(42.33±2.58)岁。

对照组患者男性19例,女性12例,年龄30岁至50岁,平均年龄(43.28±3.04)岁。

两组患者的常规资料如性别、年龄、病情等均相近,具有可比性(P>0.05)。

1.2方法对照组接受传统的常规治疗,包括术后禁食、持续胃肠减压、静脉输液以维持水电解质及酸碱平衡、肠内营养支持、抗生素预防感染、鼓励早期下床活动以及给予增强胃动力药物等。

观察组在常规治疗的基础上采用了大承气汤组方外敷神阙穴的治疗方案。

益肠散敷脐对胃肠术后胃肠功能的影响胃肠手术后胃肠功能的影响胃肠手术是指对胃肠道进行手术治疗,包括胃切除、胃癌切除、十二指肠切除、结肠切除等。

这些手术过程中,要切除一定量的胃肠道,导致胃肠运动、吸收和排泄的功能发生一定程度的减退,出现消化不良、营养不良、腹泻等症状,严重影响患者的生活质量。

因此,手术后胃肠功能恢复是非常重要的。

益肠散敷脐的概念和作用益肠散敷脐是一种中医中药治疗方法,通过草药的温热刺激,直接作用于肠道,起到促进肠道蠕动和营养吸收的作用。

益肠散主要成分有桂枝、干姜、人参、黄芩等,可以调理人体内部环境,提高免疫力。

作为一种中医中药治疗方法,益肠散敷脐在手术后胃肠功能恢复中也有着一定的作用。

研究表明,益肠散敷脐可以刺激腹部的神经末梢和肠壁平滑肌,从而增强肠道蠕动,促进有害物质的排泄,改善肠内环境,促进营养吸收和消化功能的恢复。

益肠散敷脐对胃肠术后胃肠功能的影响由于手术本身和麻醉药物的作用,胃肠道的功能会在一定程度上受到抑制,需经过一定时间的自身修复、营养调整等等才可以恢复。

而益肠散敷脐能够对胃肠道进行直接的刺激,使得肠道的蠕动得到增强,并促进营养吸收和消化,可以提高手术后胃肠功能的恢复速度。

实验研究表明,对于胃肠道手术患者,益肠散敷脐能够减少胃肠道手术后发生的消化不良、营养不良、腹泻等不良反应,同时促进伤口愈合,加快患者的恢复过程。

总的来说,益肠散敷脐对于手术后胃肠功能的恢复有着明显的促进作用。

益肠散敷脐的注意事项1.益肠散敷脐时,应由专业医师操作,避免操作不当导致的意外事故的发生。

2.益肠散敷脐时,应遵循中医理论,按照药物的功用、疗程、剂量等严格控制。

3.益肠散敷脐因人而异,患者在使用时应根据自身的具体情况进行调整,避免出现不适反应。

4.患者在使用益肠散敷脐时,应注意饮食的卫生与合理性,遵循医嘱,加强营养补给。

结论胃肠道手术后的胃肠功能恢复非常重要,而益肠散敷脐能够刺激肠道蠕动、促进营养吸收和消化,提高手术后胃肠功能的恢复速度,减轻患者的痛苦和不适感。

传统敷脐疗法促进腹部手术后肠功能恢复疗效观察

朱宏

【期刊名称】《现代中西医结合杂志》

【年(卷),期】2009(018)018

【摘要】我院普外科将具有促进胃肠道动力的中药通过传统敷脐的方法应用于胃

肠道手术后的患者,以促进术后肠功能早期恢复,取得了较好的疗效,现报道如下。

【总页数】2页(P2152-2153)

【作者】朱宏

【作者单位】南京中医药大学附属江苏省中医院,江苏,南京,210029

【正文语种】中文

【中图分类】R244.9

【相关文献】

1.针灸疗法促进腹部手术后肠功能恢复的疗效观察 [J], 瞿真

2.中药敷脐在腹部手术后对肠功能恢复的疗效观察 [J], 刘爱芬

3.艾灸疗法促进腹部手术后肠功能恢复效果观察 [J], 何秀萍

4.中药敷脐配合穴位按摩促进腹部手术后肠功能恢复的护理研究 [J], 陈沛英;粱彩英;蒋锦来;黎丽

5.中药敷脐疗法促进胃肠功能恢复的研究进展 [J], 翁丽丽;段绍斌

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

吴茱萸贴脐促进腹部手术后胃肠功能恢复166例疗效观察【摘要】目的通过吴茱萸贴脐,观察腹部手术后胃肠功能恢复情况,借以指导临床工作。

方法设立对照组和治疗组。

对照组术后常规抗炎、止痛、止血、支持及对症治疗;治疗组在对照组的基础上加用吴茱萸贴脐。

取吴茱萸10克,择净,研为细末,米醋调为稀糊状,外敷肚脐孔处,外用敷料包扎,胶布固定,每24小时换药1次,连续3次。

结果对照组与治疗组的总有效率分别为79%和100%,两者对比有显著性差异,(p〈0.01)。

结论吴茱萸贴脐用于腹部手术后,可促进胃肠功能恢复,值得临床推广、应用。

【关键词】吴茱萸;腹部手术后;胃肠功能紊乱腹部手术,特别是消化道手术后胃肠功能的恢复,直接影响腹部手术的治疗效果,笔者自2010年1月至2011年10月采用中药吴茱萸贴脐治疗腹部手术病人166例,以促进胃肠功能的恢复,收效尚为满意,现整理报告如下。

1临床资料本组资料均为我科住院手术病人,其中阑尾炎手术60例,胃大部切除术14例,腹腔镜胆囊切除及胆总管切开探查术52例,肠粘连松解术及小肠外伤破裂修补术各20例。

所有手术均采用持续硬膜外麻醉。

采用随机抽样将病人随机分为治疗组和对照组。

其中对照组38例,男23例,女15例,年龄5-65岁,平均年龄为30.5岁。

治疗组128例,男80例,女48例,年龄5-71岁,平均年龄30.1岁。

两组病人在病种、年龄、性别及手术时间上经统计学处理无显著性差异,具有可比性。

2治疗方法2.1对照组术后常规抗炎、止痛、止血、支持及对症治疗。

2.2治疗组在治疗组的基础上加用吴茱萸米醋糊贴脐,方法是:取吴茱萸10克,择净,研为细末,加米醋适量调为稀糊状,在手术后30分钟内贴敷于肚脐孔处,外用敷料包扎,胶布固定,每24小时换药1次,连续3次。

3疗效分析3.1疗效标准显效:治疗后12小时内腹中肠鸣音出现,肛门排气;有效:治疗后24小时内腹中肠鸣音出现,肛门排气;改善:治疗后36小时内腹中肠鸣音出现,肛门排气;无效:治疗后36小时内腹中无肠鸣音出现及肛门排气。

中药敷脐促进腹部手术后早期肠功能恢复【摘要】目的观察中药敷脐疗法对腹部手术后早期肠功能恢复的疗效。

方法将163例患者按入院时间随机分成对照组73例和治疗组90例。

对照组采用西医术后常规方法治疗,治疗组在对照组治疗基础上于术后lh内加用中药外敷脐部,无效者次日再敷1剂。

结果治疗组24 h内肛门排气56例,占62.2%,其中12 h内7例,48 h以上仅3例,占3.3%;对照组24h内肛门排气20例,占27.4%,48 h以上9例,占12.3%,其中72 h以上5例。

治疗组术后肛门平均排气时间与患者平均住院时间均明显早于对照组(P<0.01)。

结论中药敷脐促进腹部手术后早期肠功能恢复,减少肠黏连发生,减少患者住院时间。

【关键词】中药;敷脐;肠功能恢复

腹部手术后肠麻痹是外科临床较常见的并发症,可直接影响患者术后的恢复,甚至可产生严重后果,故尽早恢复肠功能对术后恢复和并发症的预防都有十分重要的意义。

笔者自2008年5月以来,采用中药敷脐疗法促进腹部手术患者术后早期肠功能恢复,取得满意效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料本组163例患者按入院时间随机分为治疗组(含中药

敷脐疗法)90例和对照组(单纯西医治疗)73例。

治疗组阑尾炎、腹膜炎术后69例,胆囊及胆道术后3例,胃大部切除、胃肠修补术后4例,肠黏连松解术后3例,盆腔术后11例;对照组阑尾炎、腹膜炎术后59例,胆囊及胆道术后2例,胃大部切除、胃肠修补术后2例,肠黏连松解术后2例,盆腔术后8例。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组西医术后常规处理即抗感染及对症治疗,维持水、电解质及酸碱平衡,支持治疗及鼓励患者早下床活动等。

1.2.2 治疗组在对照组治疗的基础上,手术后1 h内加用中药吴茱萸40 g,小茴香30 g,碾粉;葱白20 g切碎,香醋适量调和以纱布包里,外敷脐部,无效者次日再敷1剂。

2 结果

治疗组,24 h内肛门排气56例,占62.2%,其中12 h内7例48 h 以上仅3例,占3.3%;对照组,24 h内肛门排气20例,占27.4%,48 h以上9例,占12.33%,其中72 h以上5例。

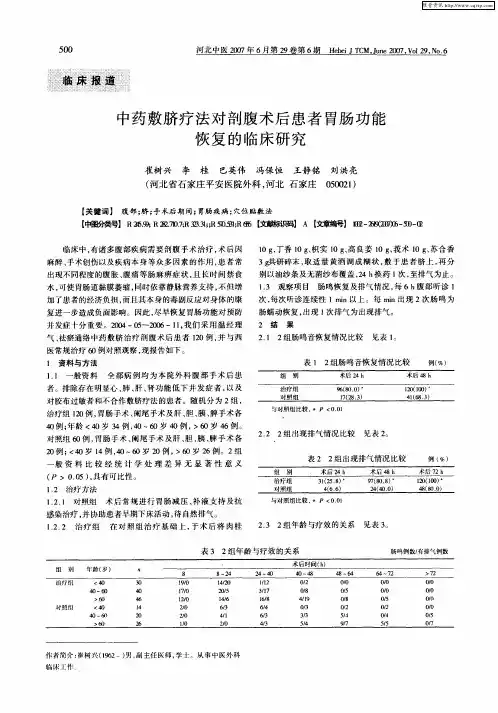

两组术后肛门平均排气时间和患者平均住院时间经统计学处理差异有统计学意义(P<0.01),见表1。

表1 两组患者术后肛门平均排气时间和患者平均住院时间注:与对照组相比较,△P<0.01

3 讨论

腹部手术后,胃肠通常处于一种保护性麻痹抑制状态,导致肠蠕动停止。

肠蠕动恢复正常一般需要2~4天。

而在此期间如有大量的纤维素渗出,黏附静止的肠襻之间易于黏连,黏连的程度与肠蠕动恢复的时间成正比。

故临床上除仔细轻柔的手术操作,彻底止血,减少异物、线结存留,合理修补浆膜面外,术后尽早促进肠蠕动的恢复,对减少黏连的发生,减少患者住院时间更为重要。

治疗组促进术后肠蠕动、肠功能恢复明显提前,与对照组相比,差异显著(P<0.01)。

中药敷脐促进腹部手术患者术后早期恢复肠蠕动与肠功能为祖国医学传统治法。

其机制为:(1)运用中医传统的内病外治法,将药物制成适当剂型敷于脐部,或在局部给予一定刺激以治疗疾病,中医称之为敷脐疗法。

脐为神阙穴所居,位于任脉,而任脉属阴脉之海,与督脉相表里,共同司人体的诸经百脉,所以脐和诸经百脉相通;脐又为冲、任脉循环之所,且任、督、冲脉为“一源三歧”,故三脉经气相通。

(2)现代医学认为,脐是人体发展过程中最后闭合处,与全身皮肤比较,局部无皮下脂肪,表面角质层最薄,屏障功能较弱,药物易透过。

脐部两侧有腹壁下动、静脉,脐下腹膜有丰富的毛细血管网。

脐呈凹形,透过面积相对较大,药物易透皮弥散而吸收入血循环发挥药物的全身治疗作用。

另脐部神经较敏感,通过药物透皮刺激和调节机体的神经、内分泌、免疫系统,改善脏器功能。

(3)透皮给药与其他给药。