实验二干酪根镜下观察和类型鉴定PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:55.83 MB

- 文档页数:25

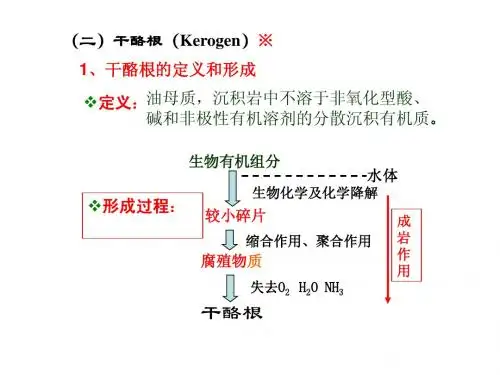

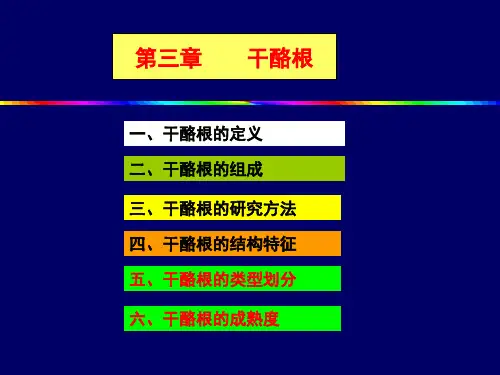

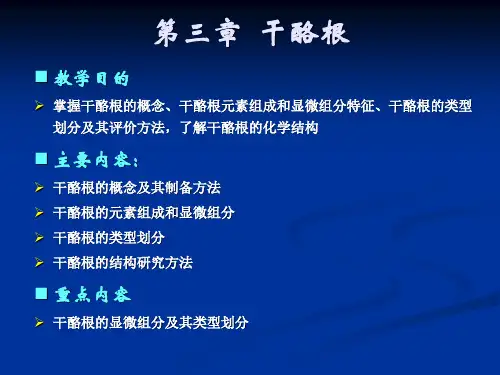

摘录:干酪根的介绍一、干酪根的定义及制备干酪根(Kerogen,曾译为油母)一词来源于希腊语Keros,指能生成油或蜡状物的有机质。

1912年Brown第一次提出该术语,表示苏格兰油页岩中有机物质,这些有机物质干馏时可产生类似石油的物质。

以后这一术语多用于代表油页岩和藻煤中有机物质,直到1960年以后才开始明确规定为代表不溶于有机溶剂的沉积有机质。

但不同学者的定义还是有着一定的差别。

Tissot 和Welte (1978)将干酪根定义为沉积岩中既不溶于含水的碱性溶剂,也不溶于普通有机溶剂的沉积岩中的有机组分,它泛指一切成油型、成煤型的有机物质,但不包括现代沉积物中的有机质(腐殖质)。

Hunt(1979)将干酪根定义为不溶于非氧化的酸、碱溶剂和有机溶剂的沉积岩中的分散有机质。

Durand(1980)认为,干酪根系指一切不溶于常用有机溶剂的沉积有机质,它既包括沉积物、也包括沉积岩中的有机质,既包括分散有机质,也包括富集有机质。

王启军(1984)的定义中去掉了Hunt定义中的“分散有机质”,但认为实际应用时,重点还是在古代沉积物和沉积岩中的分散有机质。

比较可以看出,关于干酪根定义的差别体现在以下三方面:(1)是否包括富集状态的有机质(如煤)?(2)是否包括沉积物中的不溶有机质?(3)是否限定为“不溶于非氧化的酸、碱溶剂”的有机质?关于第一点,由于富集状态的有机质也是生油气母质,而从后面的讨论中将可以看到,干酪根被视为是主要的产油气母质。

因此,本书认为,干酪根的定义中应该包括像煤这样的富集状态的有机质。

关于第二点,尽管沉积物中的腐殖质和沉积岩中的不溶有机质并没有一个严格的界线,沉积岩中也存在溶于酸碱的腐殖酸,表明腐殖质在演化过程中事实上延伸入沉积岩中,但由于油气基本上是由沉积岩中的有机质转化而成的,因而油气地球化学更为关注的对象是沉积岩而不是沉积物中的有机质。

因此,作为生油气母质的干酪根的定义应该反映这一点,即不包括沉积物中的有机质。

透射光—荧光干酪根显微组分鉴定及类型划分方法我折腾了好久透射光—荧光干酪根显微组分鉴定及类型划分方法,总算找到点门道。

最开始的时候,我真的是瞎摸索。

就想着直接把样品往显微镜下一放,然后观察,结果啥也没看明白。

这就好比你进了一个大仓库,不分类,乱找东西一样,根本不行。

我试过好多不同的制样方法。

比如说,在处理样品的时候,样本的厚度一开始我就没掌握好。

如果太厚了,透射光根本透不过去,就像你用强光手电筒去照一堵特别厚的墙,光都被挡住了,你怎么能看到墙后面的东西呢?后来我才知道,样本要研磨得特别薄才行,薄到恰到好处,就像一张薄纸一样。

那类型划分就更头疼了。

我看那些显微组分,只觉得眼花缭乱。

我记得有一次,把不同类型的干酪根弄混了,我以为某种亮黄色荧光的就是一种特定的类型,结果一查资料,完全错了。

后来我就明白了,划分类型不是只看颜色这一个因素。

要准确鉴定和划分类型,得看好多方面。

颜色当然是一方面,但还有它的形状、在透射光和荧光下的结构特点等等。

比如说,有些干酪根在透射光下看起来是那种块状的,但是在荧光下可能边界就变得模糊了。

像这种情况就要小心判断了,不能单从一个条件就下结论。

还有,这个实验仪器的参数设置也特别重要。

我一开始都没怎么注意这个,用默认的参数就开始观察。

结果发现有些细微的差别根本观察不到。

就好比拍照,你用自动模式可能拍不到一些特别的细节,但是调整好了光圈、快门速度等参数,就能拍出不一样的东西。

所以我就开始慢慢调整显微镜的光强度啊,荧光激发的波长之类的参数。

虽然这个过程很漫长,要一点点试,但是真的很值得。

在鉴定的时候,还得有耐心。

我记得我有一次观察一个样本,看了半小时都没搞清楚,都要放弃了。

但是后来还是沉下心来继续看,突然就看见了一个之前没注意到的细节,一下子就清楚了是哪种类型的干酪根。

不过啊,我现在也还有不确定的地方。

比如说一些特别不典型的显微组分,它们的特征很模糊,我就很难精确判断类型。

我现在觉得唯一能做的就是多观察,把各种典型的情况都牢记于心,这样碰到那些不典型的,或许就能比较准确地判断了。