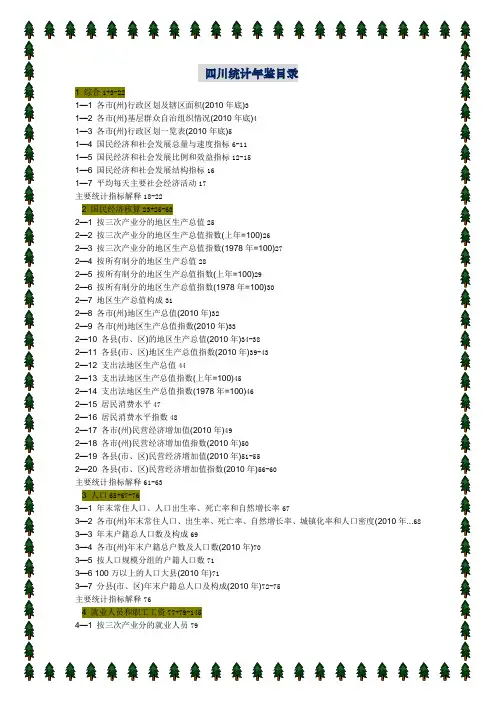

四川统计年鉴2017:各市(州)城镇登记失业人数及失业率

- 格式:xlsx

- 大小:12.94 KB

- 文档页数:2

2017年重庆市綦江区国民经济和社会发展统计公报2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,綦江区始终坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全面推进“四区一城”建设,全区经济保持平稳健康发展,各项社会事业全面进步。

一、综合2017年,全区实现地区生产总值362.13亿元(本公报数据均不含万盛经开区),按2015年不变价计算,同比增长10.0%。

其中:第一产业增加值49.29亿元,同比增长4.3%,拉动经济增长0.6个百分点;第二产业增加值174.70亿元,同比增长11.1%,拉动经济增长5.5个百分点,二产业中工业增加值146.42亿元,同比增长10.9%,建筑业增加值28.28亿元,同比增长11.9%;第三产业增加值138.14亿元,同比增长10.9%,拉动经济增长3.9个百分点。

三次产业结构比为13.6:48.2:38.2。

地区生产总值近三年平均增长10.6%。

按常住人口计算,全区人均地区生产总值达到44140元,同比增长12.9%,近三年平均增长13.2%。

图1 近三年地区生产总值总量及增幅图2 近三年人均地区生产总值总量及增幅二、农业全区农林牧渔服务业总产值73.59亿元,同比增长2.8%。

其中:农业50.44亿元,同比增长8.1%,林业2.84亿元,同比增长18.6%,牧业17.89亿元,同比下降11.8%,渔业1.76亿元,同比增长5.9%,农林牧渔服务业0.66亿元,同比增长13.1%。

农林牧渔服务业增加值49.82亿元,可比增长4.3%。

全年粮食作物种植面积99.67万亩,同比下降0.9%。

其中:小春面积19.01万亩,同比减少6.2%;大春面积80.66万亩,同比增长0.5%。

油菜种植面积8.02万亩,同比增长49.6%,蔬菜种植面积39.01万亩,同比增长1.7%。

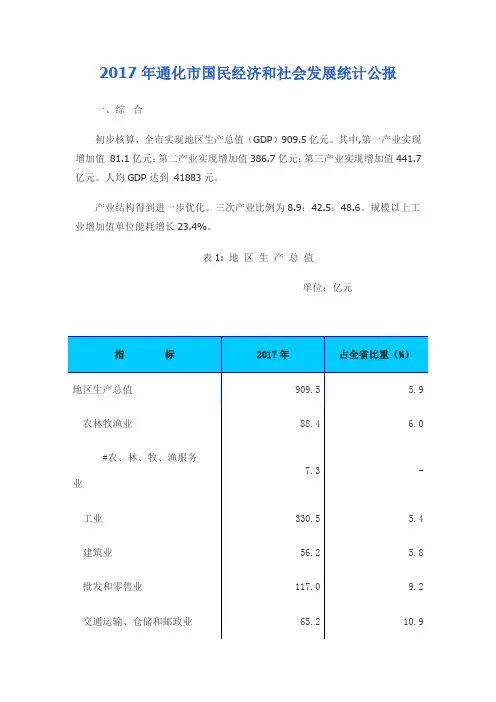

2017年通化市国民经济和社会发展统计公报一、综合初步核算,全市实现地区生产总值(GDP)909.5亿元。

其中,第一产业实现增加值81.1亿元;第二产业实现增加值386.7亿元;第三产业实现增加值441.7亿元。

人均GDP达到41883元。

产业结构得到进一步优化。

三次产业比例为8.9:42.5:48.6。

规模以上工业增加值单位能耗增长23.4%。

表1: 地区生产总值单位:亿元全年居民消费价格上涨2.6%,八大类别指标除食品烟酒类下降,其他均呈现上涨态势。

食品烟酒类价格下降0.9%,衣着类价格上涨3.1%;居住类价格上涨1.1%;生活用品及服务类价格上涨1.2%;交通和通信类价格上涨0.8%;教育文化和娱乐类价格上涨1.6%;医疗保健类价格上涨21.1%;其他用品和服务类价格上涨2.0%。

工业生产者出厂价格上涨4.5%,工业生产者购进价格上涨9.5%。

表2:2017年全市居民生活消费价格指数上年=100全年完成一般预算全口径财政收入107.9亿元,其中,完成地方级财政收入61.9亿元。

全年完成地方财政支出254.6亿元,下降1.7%。

其中一般公共服务支出20.1亿元,增长18.7%;教育支出34.9亿元,下降3.7%;社会保障和就业支出49.3亿元,增长13.4%;医疗卫生支出20.3亿元,增长3.2%;节能环保支出5.1亿元,下降37.6%;公共安全支出9.7亿元,下降4.5%;农林水事务支出32.5亿元,增长21.7%;城乡社区事务支出28.1亿元,下降1.1%;交通运输支出9.3亿元,增长37.2%;住房保障支出11.6亿元,下降24.5%。

全年通化市城镇新增就业50261人,失业人员实现再就业10581人,全市实有失业登记人员8472人,登记失业率为3.48%。

二、农业农业实现稳定发展。

全年农林牧渔业总产值达到155.7亿元,下降3.2%。

全年粮食作物播种面积达到30.02万公顷,增长0.1%;粮食总产量193.69万吨,增长2.6 %。

法眼39政策吹风人力资源市场暂行条例(中华人民共和国国务院令第700号)国家建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系,发挥市场在人力资源配置中的决定性作用,健全人力资源开发机制,激发人力资源创新创造创业活力,促进人力资源市场繁荣发展。

国家建立政府宏观调控、市场公平竞争、单位自主用人、个人自主择业、人力资源服务机构诚信服务的人力资源流动配置机制,促进人力资源自由有序流动。

人力资源社会保障行政部门应当加强人力资源市场监管,维护市场秩序,保障公平竞争。

国家发展改革委等十七部门关于大力发展实体经济积极稳定和促进就业的指导意见(发改就业〔2018〕1008号)发展壮大新动能,创造更多高质量就业岗位。

促进传统产业转型升级,引导劳动者转岗提质就业。

深入推进创新创业,催生吸纳就业新市场主体。

加快农业供给侧结构性改革,培育新型农业经营主体和新型职业农民。

支持返乡下乡创业,拓宽农村劳动力转移就业渠道。

推动新型城镇化高质量发展,扩大就地就近就业规模。

推进高水平对外开放,稳定和促进外向型就业。

健全联动机制,提高职业技能培训基础能力。

加强统筹施策,加大援企稳岗力度。

提高监测预警能力,强化失业风险应对。

四川省人力资源和社会保障厅关于发布四川省2018年企业工资指导线的通知(川人社发〔2018〕31号) 企业工资指导线:(一)企业工资指导线的基准线为7%。

(二)企业工资指导线的上线(预警线)为11%。

(三)企业工资指导线的下线为3%。

企业应当建立与经济效益相协调的工资正常增长机制,通过开展工资集体协商,兼顾效率与公平,合理确定本企业的工资增长水平和不同岗位人员的工资调整幅度,既促进企业发展,又保障职工权益,维护劳动关系和谐稳定。

经济效益较好、工资水平较低的企业,工资增长幅度应当高一些;工资水平较高的,工资增长幅度可以低一些。

因生产经营持续亏损,增加职工工资确有困难的企业,通过集体协商,职工工资增长可以低于下线。

四川省统计局关于发布2017年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告2017年四川省城镇全部单位就业人员平均工资为58671元,比上年增加4246元,增长7.8%,扣除物价因素,实际增长6%。

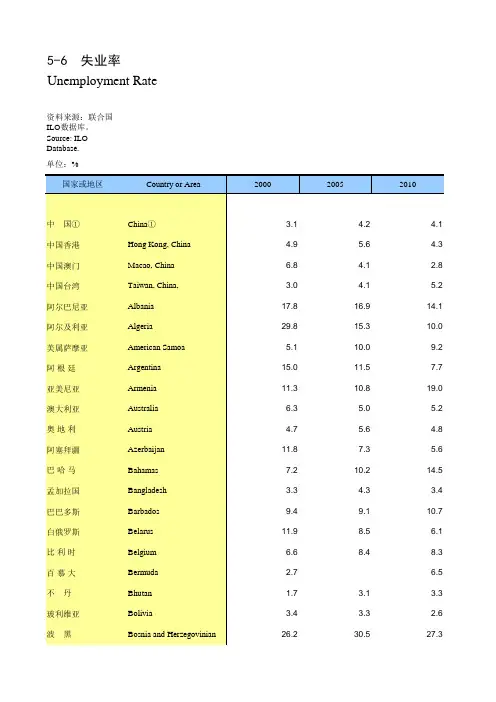

第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展,就业问题一直是社会关注的焦点。

失业率作为衡量就业状况的重要指标,其变化趋势对于政府决策、企业发展和居民生活具有重要意义。

本报告通过对我国失业率数据的分析,旨在揭示失业率的现状、特点及其影响因素,为政策制定者和相关机构提供参考。

二、数据来源与处理本报告所使用的数据来源于国家统计局发布的历年《中国统计年鉴》以及相关政府部门发布的就业统计数据。

数据主要涵盖了城镇登记失业率、调查失业率等指标,并对数据进行了一定程度的清洗和整理。

三、失业率现状分析1. 失业率总体水平近年来,我国失业率总体水平呈现出波动下降的趋势。

根据国家统计局数据,2012年我国城镇登记失业率为4.1%,到2020年下降至3.8%。

同期,调查失业率也从4.3%下降至3.8%。

这表明我国就业市场整体稳定,就业形势持续向好。

2. 失业率结构分析(1)性别结构:从性别结构来看,男性失业率略高于女性。

这可能与男性就业者面临的工作压力较大、就业竞争激烈有关。

(2)年龄结构:25-59岁年龄段的失业率相对较高,这可能与该年龄段就业者面临的工作经验和技能要求较高有关。

(3)学历结构:低学历者失业率较高,高学历者失业率相对较低。

这表明我国教育水平对就业竞争力有显著影响。

四、失业率特点分析1. 季节性波动:我国失业率存在明显的季节性波动,尤其在春节前后和毕业季。

这可能与季节性经济波动、企业招聘需求变化等因素有关。

2. 结构性矛盾:我国失业率存在结构性矛盾,即劳动力供需结构不匹配。

一方面,部分行业和地区劳动力供不应求;另一方面,部分行业和地区劳动力供过于求。

3. 地区差异:我国失业率存在地区差异,东部沿海地区失业率相对较低,中西部地区失业率相对较高。

这可能与经济发展水平、产业结构、就业政策等因素有关。

五、失业率影响因素分析1. 经济增长:经济增长是影响失业率的重要因素。

当经济增长放缓时,企业用工需求减少,失业率上升;反之,当经济增长加快时,企业用工需求增加,失业率下降。

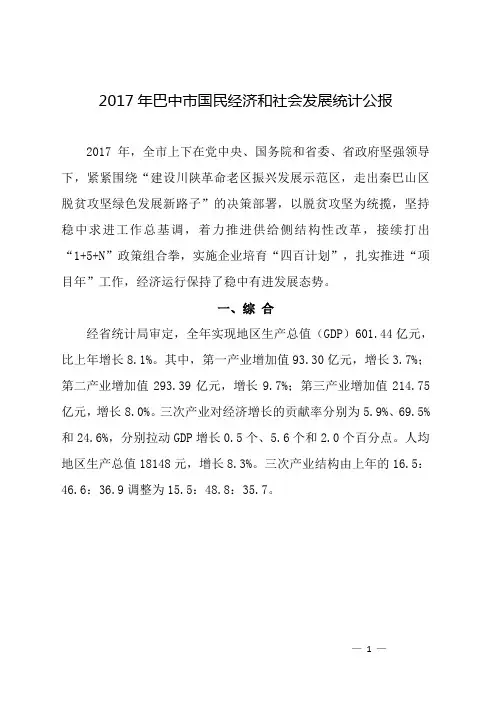

2017年巴中市国民经济和社会发展统计公报2017年,全市上下在党中央、国务院和省委、省政府坚强领导下,紧紧围绕“建设川陕革命老区振兴发展示范区,走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”的决策部署,以脱贫攻坚为统揽,坚持稳中求进工作总基调,着力推进供给侧结构性改革,接续打出“1+5+N”政策组合拳,实施企业培育“四百计划”,扎实推进“项目年”工作,经济运行保持了稳中有进发展态势。

一、综合经省统计局审定,全年实现地区生产总值(GDP)601.44亿元,比上年增长8.1%。

其中,第一产业增加值93.30亿元,增长3.7%;第二产业增加值293.39亿元,增长9.7%;第三产业增加值214.75亿元,增长8.0%。

三次产业对经济增长的贡献率分别为5.9%、69.5%和24.6%,分别拉动GDP增长0.5个、5.6个和2.0个百分点。

人均地区生产总值18148元,增长8.3%。

三次产业结构由上年的16.5:46.6:36.9调整为15.5:48.8:35.7。

415.94456.66501.34544.66601.4410.79.0 8.67.88.1610141822263002004006002013年2014年2015年2016年2017年%亿元图1 2013-2017年地区生产总值及其增长速度地区生产总值比上年增长非公有制经济增加值357.64亿元,比上年增长8.2%,占GDP 的比重为59.5%,对GDP 增长的贡献率为59.2%,拉动GDP 增长4.8个百分点。

其中,第一产业增加值37.33亿元,增长4.0%;第二产业增加值186.13亿元,增长9.6%;第三产业增加值134.18亿元,增长7.4%。

全年城镇新增就业3.46万人,比上年增长0.5%;下岗失业人员实现再就业1.17万人,比上年增长4.1%;年末城镇登记失业人员1.61万人,比上年下降2.3%;城镇登记失业率为4.25%,与上年持平。

广元市2017年国民经济和社会发展统计公报广元市统计局2018年3月2日2017年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进、加快发展工作总基调,坚定不移实施“三个一、三个三”兴广战略,坚持深入推进供给侧结构性改革,持续深化“项目年”各项工作,全市经济呈现总体稳中向好的发展态势。

一、综合2017年全市地区生产总值(GDP)732.12亿元,按可比价格计算,比上年增长8.1%。

其中,第一产业增加值113.16亿元,增长3.8%;第二产业增加值327.01亿元,增长8.2%;第三产业增加值291.95亿元,增长9.6%。

一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为7.4%、46.9%、45.7%,分别拉动经济增长0.6、3.8、3.7个百分点。

全年人均地区生产总值27653元,比上年增长7.4%。

图1 2012—2017年广元市国内生产总值及增速468.66605.43660.01732.12518.75566.1913.88.18.010.59.28.6100200300400500600700800201220132014201520162017亿元246810121416年%国内生产总值比上年增长三次产业结构由上年的16.1:46.6:37.3调整为15.4:44.7:39.9,服务业增加值占GDP 的比重比上年提高2.6个百分点。

规模以上高端装备制造产业、新材料产业、新能源产业产值分别比上年增长66.4%、39.4%和37.0%,分别比规模以上工业产值增速快47.9、20.9和18.5个百分点。

“三新”领域投资增长较快,新技术与双创服务活动投资增长286.1%,节能环保活动投资增长37.4%,新型生活性服务活动投资增长34.4%,现代生产性服务活动投资增长30.1%。

规模以上物流业和健康服务业营业收入分别增长33.5 %和24.9%,比规模以上服务业营业收入增速快20.7、12.1个百分点。

2017年新津县国民经济和社会发展统计公报新津县统计局(2018年4月19日)2017年,全县上下紧紧围绕“成南副中心、滨江花园城”的发展定位,积极抢抓天府新区、成都“南拓”等多重发展机遇,主动作为,开拓进取,推动全县经济社会持续健康发展。

一、综合2017年全县实现地区生产总值301.44亿元,按可比价格计算(下同),比上年增长10.5%。

其中:一产业增加值17.63亿元,增长4.6%;二产业增加值178.91亿元,增长10.6%;三产业增加值104.90亿元,增长11.5%。

三次产业比重5.8:59.4:34.8,三次产业对GDP的贡献率分别为2.8%、59.5%、37.7%。

图1 2013-2017年新津县地区生产总值及其增长速度错误!未找到引用源。

图2 2017年新津县三次产业比2017年全县累计完成民营经济增加值(含外商、港澳台经济)232.36亿元,同比增长10.7%,占地区生产总值的77.1%。

其中:一产业民营经济增加值6.40亿元,同比增长3.4%;二产业民营经济增加值164.46亿元,同比增长11.4%,其中民营工业经济增加值156.72亿元,占全口径工业增加值的93.0%,同比增长12.7%;三产业民营经济增加值61.50亿元,同比增长9.5%。

二、农业全年实现农林牧渔业总产值32.79亿元,比上年增长4.0%,其中农业产值12.95亿元,同比增长4.2%。

全年粮食播种面积14333.53公顷,油料面积3977公顷,蔬菜面积4865.93公顷。

全年粮食产量10.27万吨,比上年减少0.6%;油料产量1.02万吨,减少2.0%;蔬菜产量23.25万吨,增长3.2%;水果产量4.54万吨,增长8.9%。

2017年全县畜牧业实现产值17.0亿元,同比增长3.7%,实现增加值7.11亿元,增长3.5%。

全年出栏生猪34.18万头,减少2.2%,出栏家禽996万只,减少0.5%,肉类总产量4.17万吨,减少0.02 %;全年水产品产量1.55万吨,增长4.1%。

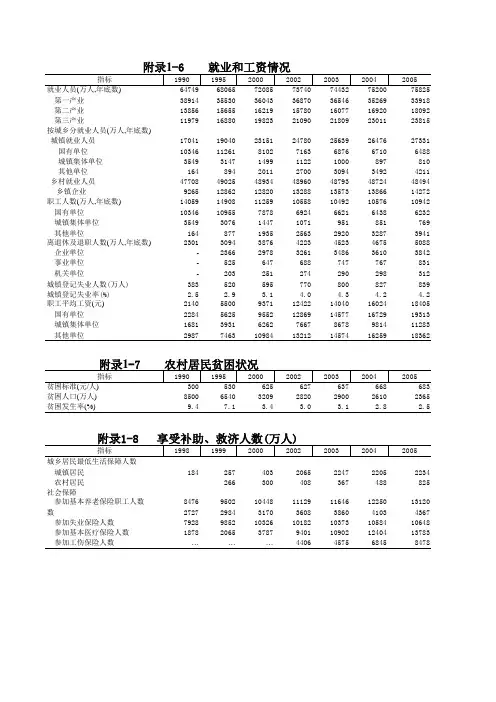

中国失业统计分析失业的测量指标根据失业定义,可以确定衡量就业和失业的标准,从而可以对失业状况加以衡 量进而掌握最根本的宏观经济变量——失业率及其变化趋势。

失业率是失业人员在劳动人口中所占的比率,即 失业率 =%100⨯劳动力人数失业人数城镇失业率的计算方法是: 城镇失业率 =%100⨯+城镇登记失业人口城镇就业人数城镇登记失业人数3中国失业状况的统计分析我国失业的根本趋势和特点我国改革开放后出现的三次失业顶峰表一 城镇登记失业人数及失业率〔年末登记数〕资料来源:?中国人口和就业统计年鉴2021?图一中国城镇登记失业率〔1978-2021〕由图表中我们可以看出:〔1〕改革开放以来,我国出现了三次较大规模的失业顶峰,分别是在1980年,20世纪90年代中后期以及2003年;〔2〕进入21世纪以来,我国的城镇登记失业率呈明显上升趋势;这说明近年中国城镇的就业形势有所恶化;〔3〕尽管上升趋势十清楚显,然而自2000年以后,城镇登记失业率一直在3.0%-4.5%的范围内波动,相对稳定。

第一次失业顶峰,也就是1980年,全国登记失业人数541.5万人。

这一时期各级政府通过鼓励国有企业建立经营实体、子女顶替和大力开展个体、私营经济等措施,用了5年的时间平抑了这次失业顶峰。

到1985年底,城镇失业率已降至1.8%;第二次失业顶峰在20世纪90年代中期以后。

随着经济转型的速度加快,国家开场对就业存量进展改革,在国有企业实行充裕职工的下岗分流,开场真正触及劳动力的存量构造。

在下岗分流的顶峰时期2000年底,全国共有下岗职工911万人,远远超过当年城镇登记失业人口,导致实际失业率在2000年到达改革开放以来的最顶峰。

第三次失业顶峰大约在2003年。

此时正值中国参加WTO,全球化对中国经济乃至就业的影响不断加大;短期内,对原来就业格局的撞击讲显得更加突出,一些部门的就业时机不仅不会增加,反而有所减少,从而带来了更多的构造性失业。