初中地理 居民与聚落(附答案)

- 格式:doc

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:15

一、居民与聚落选择题1.(宜宾)图中属于热带沙漠地区的景观图是()A. B. C. D.【答案】B【解析】【分析】从图中看出,图中民居B是西亚地区的碉堡屋。

西亚地区主要为热带沙漠气候,气候干旱,多沙漠,其房屋特点是墙厚、门窗小,可以减少阳光和热风的影响,也可防止风沙进入。

故选项B符合题意。

故选:B【点评】许多传统民居建筑风格往往与当地的自然环境是相适应的。

2.世界上使用人数最多的语言是()A. 法语B. 阿拉伯语C. 汉语D. 英语【答案】 C【解析】【分析】解:世界上使用人数最多的语言是汉语;使用最广泛的是英语;结合题意。

故答案为:C【点评】世界主要语言的分布地区:汉语: 中国、新加坡和马来西亚等东南亚的国家,是世界上使用人数最多的语言。

英语 :欧洲的西部、北美洲、大洋洲、亚洲的南部等 ;是世界上使用最广的语言。

俄语: 俄罗斯和独联体的其他许多国家;法语: 法国、非洲的中部和西部的许多国家;西班牙语: 西班牙和拉丁美洲的许多国家;阿拉伯语: 西亚和北非的许多国家.3.我国台湾省面积约3.6万平方千米,人口约23 16万(2010年数据),其人口密度约为()A. 643.3人/平方千米B. 0.001 6平方千米/人C. 0.064人D. 15.54平方千米/人【答案】 A【解析】【分析】解:人口密度的计算公式:人口密度(人/平方千米)=人口数(人)/面积(平方千米);通过公式计算可知台湾的人口密度是23160000/36000= 643.3人/平方千米。

故答案为:A【点评】台湾位于中国大陆东南沿海的大陆架上,东临太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望,是中国第一大岛,主要少数民族为高山族,主要地形为山地与丘陵,平原主要集中于西部沿海,地处热带及亚热带气候交界处,中部及北部属亚热带季风气候,南部属热带季风气候。

它的主要工业类型为进口加工出口型工业。

4.某地的五个聚落形成和发展的历史悠久,至今仍保留了大量的古建筑。

一、居民与聚落选择题1.下列不属于世界四大人口密集区的是()A. 亚洲南部B. 南美洲东部C. 欧洲D. 亚洲东部【答案】B【解析】【分析】以上四个地区中,亚洲南部、欧洲和亚洲东部都属于人口稠密区,南美洲东部气候湿热,不适合人类居住,人口稀少。

故答案为:B。

【点评】世界四大人口稠密地带是:亚洲的东部和南部;欧洲的西部;北美洲和南美洲的东部,因为这些地区自然条件优越,气候温暖湿润,经济发达,交通便利。

而在高纬度高寒地区,高山高原地区,干旱沙漠地带和湿热未开发的热带雨林带,这些地区的自然条件恶劣,不适宜人类居住,人口比较稀疏。

2.小明计划到澳大利亚留学。

据此回答下面小题。

(1)小明需要加强学习的语言是( )A. 英语B. 法语C. 西班牙语D. 阿拉伯语(2)为更好的适应当地生活,他最好了解以下哪种宗教习俗( )A. 佛教B. 道教C. 基督教D. 伊斯兰教【答案】(1)A(2)C【解析】【分析】(1)英语是适用范围最广的语言,主要分布于欧洲、美洲、大洋洲等地区。

澳大利亚通用英语,故选:A。

(2)基督教教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区,主要分布在欧洲、美洲、大洋洲,澳大利亚主要信仰基督教,故选:C。

【点评】(1)世界六大语言的分布区域:汉语主要分布于中国以及新加坡、马拉西亚等东南亚国家;英语主要分布于欧洲西部、北美洲、大洋洲几亚洲南部等地区;俄语主要分布于俄罗斯及东欧部分地区;法语主要分布在法国、非洲的中部和西部;西班牙语主要分布在西班牙以及拉丁美洲大部分国家;阿拉伯语主要分布在西亚和北非的主要国家。

(2)基督教形成于亚洲的西部,目前主要分布在欧洲、美洲和大洋洲。

伊斯兰教产生于阿拉伯半岛,主要分布在亚洲的西部和东南部,非洲的北部和东部佛教创始于古印度,现在主要分布在亚洲的东部和东南部。

3.认识世界,读下组图,回答下面小题。

(1)上组图中表示马六甲海峡的是图( )A. ①B. ②C. ③D. ③(2)上组图中的图②所示区域的主要人种、通用的语言和信仰的宗教分别是A. 黄色人种、英语、基督教B. 黑色人种、西班牙语、佛教C. 白色人种、阿拉伯语、伊斯兰教D. 黄色人种、阿拉伯语、基督教(3)上组图中有关图③所示区域说法正确的是()A. 该区域常住居民为因纽特人、拉普人B. 站在A处,面北而立,该海峡西侧为太平洋,东侧为大西洋C. 该区域气候酷寒,地面全被冰雪覆盖,没有植物能够生长D. B所在的大洲淡水资源丰富,是世界上最湿润的大洲【答案】(1)A(2)C(3)B【解析】【分析】(1)马六甲海峡地处东南亚,位于马来半岛与苏门答腊岛之间,图①表示的是东南亚的马六甲海峡。

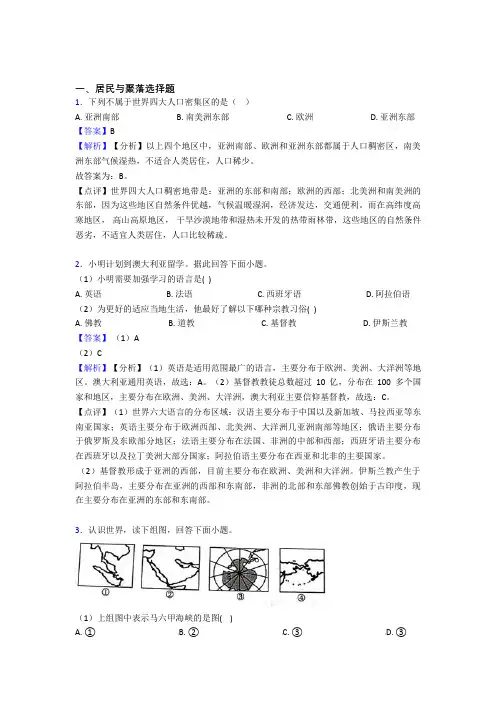

一、居民与聚落选择题1.小瑜跟随爸妈去某地旅游,他们在该地参观了如图所示的民居景观,欣赏了极具当地特色的舞蹈。

据此回答下面小题。

(1)图中民居建筑风格反映出当地_______的自然环境特征。

()A. 湿热B. 干旱C. 冷湿D. 高寒(2)根据图中的民居和舞蹈判断其民族类别及所在省区的简称()A. 藏族、藏B. 维吾尔族、新C. 傣族、滇D. 蒙古族、内蒙古【答案】(1)A(2)C【解析】【分析】我国是一个地域辽阔,各地区自然环境差异明显的国家,大部分地区位于北回归线以北的北温带,小部分位于热带,如云南省的南部、海南省属于热带季风气候。

(1)由图中民居的建筑风格可以看出,该建筑底层架空,多用竹木为材料,说明该地区湿热的自然环境特征。

(2)由图可知,该地区的民居是底层架空的竹楼,右边表示的舞蹈是傣族的孔雀舞,这是主要生活在云南南部傣族的民居和舞蹈;云南省简称云或滇。

故答案为:(1)A;(2)C。

【点评】本题考查我国典型的民居及独特的民族风情,把握有特色的民族风情是答题的基础,理解聚落与自然环境的关系有助于答题。

2.南通地区滨江临海,总面积8001平方千米,居住总人口约730万人。

读“南通地区示意图”,回答下面小题。

(1)下列县(市)中,既濒长江又临黄海的是()A. 海门B. 如东C. 如皋D. 海安(2)人口密度是指平均每平方千米内居住的人口数。

南通地区的人口密度约为()A. 11人/平方千米B. 91人/平方千米C. 110人/平方千米D. 910人/平方千米【答案】(1)A(2)D【解析】【分析】南通地区位于江苏省南部,滨江临海,总面积8001平方千米,居住总人口约730万人,属于亚热带季风气候。

(1)以上四个县中,既濒临长江又临黄海的是海门县,海安市没有濒临长江,如东县没有濒临长江,如皋市没有濒临黄海,故选A。

(2)人口密度是指平均每平方千米内居住的人口数,由南通市的面积和人口总数可知,南通地区的人口密度约为910人/平方千米,故选D。

(名师选题)部编版初中地理七年级上第四章居民与聚落带答案必考知识点归纳选择题1、如图所示的传统民居中,最适合游牧民族居住的是A.B.C.D.2、谷爱凌夺得2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌。

接受采访时,她流利的说着两种不同的语言,其中一种是世界上使用人数最多的,另一种是使用最普遍的,它们分别是()A.汉语、英语B.法语、汉语C.汉语、俄语D.汉语、西班牙语3、下图中有关甲乙两地的叙述,正确的是A.两地居民都以白色人种为主B.两地纬度相同,气候类型相同C.两地都以水稻种植业为主D.两地都是世界著名的产油区4、下列关于世界居民的叙述,正确的是()A.发展中国家人口增长缓慢B.西欧以白色人种为主,多信仰基督教C.黑色人种主要分布在非洲中部和北部D.世界上使用人数最多的语言是英语5、中东地区的大多数民居墙厚、窗小、色浅,这是因为A.受地形影响B.受宗教习惯影响C.抵御冬季的寒冷D.适应炎热干燥、多风沙的气候6、宗教是人类社会的一种重要的文化现象,世界三大宗教起源于()A.欧洲B.亚洲C.非洲D.北美洲7、人口数量过多带来的影响是()A.①②B.①③C.②③D.②④8、在许多国家,世界文化遗产的保护工作已经得到空前的重视,下列做法不正确的是( ) A.减轻旅游活动对文化遗产的破坏B.控制工业污染对历史性建筑物、雕塑和壁画的侵蚀C.在著名文化遗产周围禁止修建高大的现代建筑物D.在故宫里面建大型商场以吸引游客填空题9、城市是人口达到一定规模,主要从事________产业活动的居民聚居地。

10、_____________是阿拉伯国家的官方语言,主要流行于北非和_______地区,该地区的人种主要是______色人种;__________是世界上流传最广的宗教。

11、根据人类体制方面的特征,地球上的人类可以分成三个主要人种:白种人、黄种人和黑种人。

白种人主要分布在欧洲、北美洲及大洋洲;黄种人主要分布在亚洲东部;黑种人主要分布在____、____及____。

一、居民与聚落选择题1.下列地区中,人口稀疏的是()A. 欧洲西部B. 两极地区C. 亚洲东部和南部D. 北美洲东部【答案】B【解析】【分析】世界人口的分布特点是人口分布不均匀,人口稠密的地区主要是亚洲东部和南部、欧洲、美洲东部等中低纬度地区,这些人口稠密的主要原因是自然条件优越,如平原面积广,气候温暖湿润,工农业历史发展悠久,经济发达;世界上的人口稀疏区有极端干旱的沙漠地区、气候过于潮湿的雨林地区、终年严寒的高纬度地区或地势高峻的高原山区,这些地方自然环境恶劣,不适合人类居住。

两极地区位于高纬度地区,终年严寒,不适合人类居住,人口稀疏。

故答案为:B。

【点评】世界人口分布的最大特征是不平衡性。

就全世界而言,目前地球上只占陆地面积7%的地区,却居住着全球70%的人口;全球90%以上的人口集中在不到10%的陆地上;而大陆上有35%~40%的土地基本上无人居住。

就区域而言,各大洲和各国之间的人口分布也是不平衡的。

亚洲陆地面积占全球的29.4%,但人口占60%。

在全世界160多个国家和地区中,人口1亿以上的7个国家的总人口占世界总人口的55%以上。

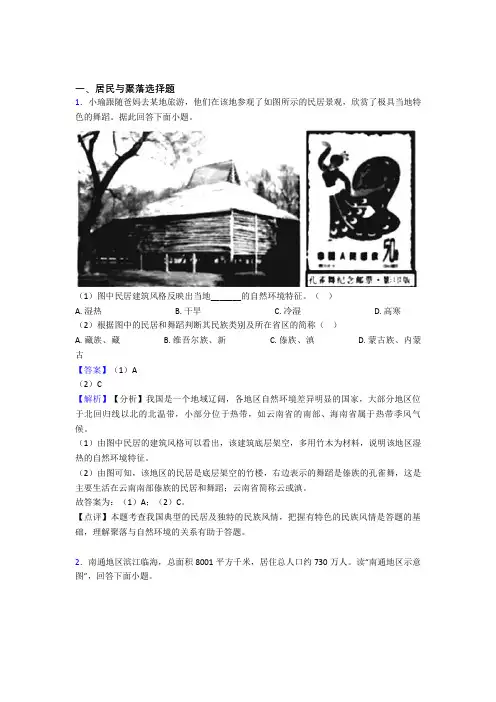

2.剪纸是中国民族传统艺术。

剪纸反映人们的生活环境、习俗和风情等。

读图,完成下面小题。

(1)图示剪纸显示的传统民居是()A. 四合院B. 竹楼C. 蒙古包D. 窑洞(2)图示景观所属地形区是()A. 云贵高原B. 黄土高原C. 华北平原D. 内蒙古高原(3)这种民居充分体现了我国古代“天人合一”的思想,其建筑特点是()A. 通风散热B. 隔热防潮C. 冬暖夏凉D. 冬冷夏热【答案】(1)D(2)B(3)C【解析】【分析】(1)读图观察可知,图中的传统民居是窑洞,是我国黄土高原的传统民居。

故选D。

(2)窑洞是我国黄土高原的传统民居。

黄土高原黄土深厚,直立性强,必易坍塌,而且该地区气候较为干燥,降水较少。

故选B。

(3)黄土高原大部分属于温带季风气候,夏季高温,冬季寒冷,窑洞适应了当地冬暖夏凉的特点。

一、居民与聚落选择题1.如图中民居适应炎热干燥环境的是()A. 浙江绍兴的斜顶房B. 西亚厚墙小窗民居C. 北极地区的冰屋D. 东南亚的高架屋【答案】B【解析】【分析】读图可知,浙江斜顶房适宜降水多的气候;西亚厚墙小窗民居适宜炎热干燥的环境;北极冰屋分布在寒冷的地区;东南亚高架屋适宜湿热的气候环境。

故B正确。

故答案为:B。

【点评】本题考查民居特色与自然环境的关系,读图理解解答即可。

2.下列世界遗产不属于四川省的是()A. 九寨沟B. 皖南古村落C. 四川大熊猫栖息地D. 青城山—都江堰【答案】B【解析】【分析】皖南古村落属于安徽省,而不是四川省。

故答案为:B【点评】考查地方地理,这种考法地方性比较突出,需要学生有广泛的课外阅读和见识,提醒学生要多走出去看看。

3.2019年3月8日,《航拍中国第二季·福建》在CCTV-9播出,读下面图片,完成下面小题。

(1)左图中①山脉是()A. 武夷山B. 太行山C. 雪峰山D. 戴云山(2)右图是福建沿海某岛屿的传统民居石厝,其低矮、窗小、顶缓的设计主要是为了()A. 防震B. 防风C. 防洪D. 防沙(3)关于福建的描述,不正确的是()A. 地势自西北向东南倾斜B. 城市大多沿河沿海分布C. 西隔武夷山与江西相邻D. 闽江在宁德市注入南海【答案】(1)D(2)B(3)D【解析】【分析】(1)图中①山脉是戴云山又名迎雪山,海拔1856米,雄奇险峻,气势磅礴,有"闽中屋脊"之称,是福建省境内的第五高峰,与台湾阿里山遥遥相望。

也是戴云山脉的主峰,在福建泉州市德化县赤水镇戴云村。

故答案为:D。

(2)读图可知,当地传统民居石厝的特点是:低矮、顶缓、窗小。

石厝是当地居民从实用出发,针对海岛资源和气候发展起来的一种石结构建筑。

当地缺砖少木,石材于是成为主要建筑材料。

风是海岛民居最可怕的敌人,少开窗和开小窗,为的都是防风。

故答案为:B。

(3)福建省位于中国东南沿海,西隔武夷山与江西相邻,地势自西北向东南倾斜,城市大多沿河沿海分布;闽江在福州市注入东海。

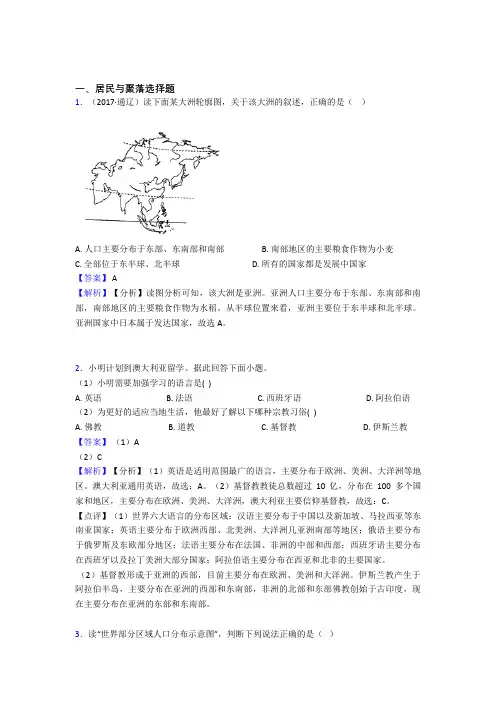

一、居民与聚落选择题1.(2017·通辽)读下面某大洲轮廓图,关于该大洲的叙述,正确的是()A. 人口主要分布于东部、东南部和南部B. 南部地区的主要粮食作物为小麦C. 全部位于东半球、北半球D. 所有的国家都是发展中国家【答案】 A【解析】【分析】读图分析可知,该大洲是亚洲。

亚洲人口主要分布于东部、东南部和南部,南部地区的主要粮食作物为水稻。

从半球位置来看,亚洲主要位于东半球和北半球。

亚洲国家中日本属于发达国家,故选A。

2.小明计划到澳大利亚留学。

据此回答下面小题。

(1)小明需要加强学习的语言是( )A. 英语B. 法语C. 西班牙语D. 阿拉伯语(2)为更好的适应当地生活,他最好了解以下哪种宗教习俗( )A. 佛教B. 道教C. 基督教D. 伊斯兰教【答案】(1)A(2)C【解析】【分析】(1)英语是适用范围最广的语言,主要分布于欧洲、美洲、大洋洲等地区。

澳大利亚通用英语,故选:A。

(2)基督教教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区,主要分布在欧洲、美洲、大洋洲,澳大利亚主要信仰基督教,故选:C。

【点评】(1)世界六大语言的分布区域:汉语主要分布于中国以及新加坡、马拉西亚等东南亚国家;英语主要分布于欧洲西部、北美洲、大洋洲几亚洲南部等地区;俄语主要分布于俄罗斯及东欧部分地区;法语主要分布在法国、非洲的中部和西部;西班牙语主要分布在西班牙以及拉丁美洲大部分国家;阿拉伯语主要分布在西亚和北非的主要国家。

(2)基督教形成于亚洲的西部,目前主要分布在欧洲、美洲和大洋洲。

伊斯兰教产生于阿拉伯半岛,主要分布在亚洲的西部和东南部,非洲的北部和东部佛教创始于古印度,现在主要分布在亚洲的东部和东南部。

3.读“世界部分区域人口分布示意图”,判断下列说法正确的是()A. 甲大洲面积最大,东部和南部人口稠密B. 乙大洲发达国家集中,人口稠密,增长快C. 丙大洲大部分位于热带,人口稀疏,增长慢D. 世界人口集中分布在低纬度的沿海地区【答案】 A【解析】【分析】解:关于世界人口分布的说法,甲是世界上面积最大的亚洲,东部和南部人口稠密;乙大洲是欧洲,该大洲是发达国家最集中的大洲,也是世界上人口最稠密的大洲,但人口增长缓慢,许多国家出现了负增长;丙大洲是非洲,大部分在南北回归线之间的热带,人口分布较稠密,是世界上人口增长最快的地区;世界人口主要分布在中低纬度的近海平原地区。

一、居民与聚落选择题1.人口增长过慢或停止增长所带来的问题是()A. 国防兵力不足B. 居住条件差C. 交通压力大D. 就业困难【答案】 A【解析】【分析】解:人类有漫长的发展历史。

公元1800年以前,世界人口增长得相当缓慢,此后世界人口进入迅速增长的时期。

到1999年10月12日,世界人口总数已突破了60亿大关。

目前,世界人口仍以较快的速度在持续增长。

亚洲、非洲和拉丁美洲的一些国家,人口增长过多过快,给社会经济发展造成很大压力,使居民的就业、居住、教育、医疗等问题难以解决,造成住房紧张、交通阻塞、环境污染等,还有一些人难以找到合适的工作。

在欧洲的一些国家,比如意大利、德国和瑞典,近些年来人口一直处于负增长状态,已引起劳动力短缺、养老负担加重、兵员不足和人口老龄化等问题。

故答案为:A【点评】人口过多会造成交通压力增大,居住条件变差,就业困难,饥饿贫困,造成环境污染加剧,生态环境恶化,森林、草原、耕地等各类土地资源以及水资源、矿产资源等自然资源数量的减少,人口老龄化,教育经费短缺等问题;人口过少会造成人口老龄化严重,社会产生劳动力短缺、社会养老负担重等问题,因此人口增长要与资源环境相协调,与社会经济发展相适应。

2.小明计划到澳大利亚留学。

据此回答下面小题。

(1)小明需要加强学习的语言是( )A. 英语B. 法语C. 西班牙语D. 阿拉伯语(2)为更好的适应当地生活,他最好了解以下哪种宗教习俗( )A. 佛教B. 道教C. 基督教D. 伊斯兰教【答案】(1)A(2)C【解析】【分析】(1)英语是适用范围最广的语言,主要分布于欧洲、美洲、大洋洲等地区。

澳大利亚通用英语,故选:A。

(2)基督教教徒总数超过10亿,分布在100多个国家和地区,主要分布在欧洲、美洲、大洋洲,澳大利亚主要信仰基督教,故选:C。

【点评】(1)世界六大语言的分布区域:汉语主要分布于中国以及新加坡、马拉西亚等东南亚国家;英语主要分布于欧洲西部、北美洲、大洋洲几亚洲南部等地区;俄语主要分布于俄罗斯及东欧部分地区;法语主要分布在法国、非洲的中部和西部;西班牙语主要分布在西班牙以及拉丁美洲大部分国家;阿拉伯语主要分布在西亚和北非的主要国家。

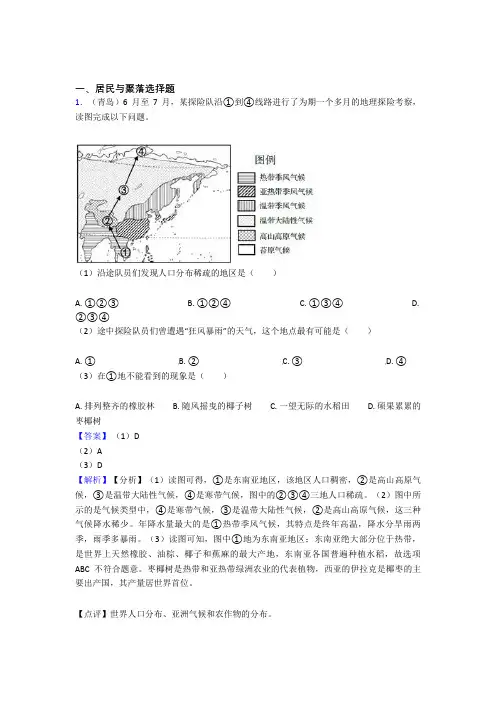

一、居民与聚落选择题1.(青岛)6月至7月,某探险队沿①到④线路进行了为期一个多月的地理探险考察,读图完成以下问题。

(1)沿途队员们发现人口分布稀疏的地区是()A. ①②③B. ①②④C. ①③④D.②③④(2)途中探险队员们曾遭遇“狂风暴雨”的天气,这个地点最有可能是()A. ①B. ②C. ③D. ④(3)在①地不能看到的现象是()A. 排列整齐的橡胶林B. 随风摇曳的椰子树C. 一望无际的水稻田D. 硕果累累的枣椰树【答案】(1)D(2)A(3)D【解析】【分析】(1)读图可得,①是东南亚地区,该地区人口稠密,②是高山高原气候,③是温带大陆性气候,④是寒带气候,图中的②③④三地人口稀疏。

(2)图中所示的是气候类型中,④是寒带气候,③是温带大陆性气候,②是高山高原气候,这三种气候降水稀少。

年降水量最大的是①热带季风气候,其特点是终年高温,降水分旱雨两季,雨季多暴雨。

(3)读图可知,图中①地为东南亚地区;东南亚绝大部分位于热带,是世界上天然橡胶、油棕、椰子和蕉麻的最大产地,东南亚各国普遍种植水稻,故选项ABC不符合题意。

枣椰树是热带和亚热带绿洲农业的代表植物,西亚的伊拉克是椰枣的主要出产国,其产量居世界首位。

【点评】世界人口分布、亚洲气候和农作物的分布。

2.某地的五个聚落形成和发展的历史悠久,至今仍保留了大量的古建筑。

读该地等高线与聚落分布示意图,完成下面小题。

(1)图中甲、乙、丙、丁四个聚落,其中发展条件最好、规模最大的一个是()A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁(2)据调查,在五个古聚落中丁聚落保存得最为完好,其原因是丁聚落()A. 气候湿热B. 地形平坦C. 交通闭塞D. 经济发展快(3)来到丙地的游客在地面上借助望远镜向其它四个聚落所在的方位观察,最可能见到的是()A. 甲地--海上明月B. 乙地--炊烟袅袅C. 丁地--小桥流水D. 戊地--激流飞瀑【答案】(1)A(2)C(3)D【解析】【分析】(1)图中甲地等高线稀疏,地形平坦,且位于河流入海处和公路线的交汇处,水陆交通便利,水源充足,土壤肥沃,因此甲地是图中发展条件最好、规模最大的一个,故选A。

一、居民与聚落选择题1.(德宏州)世界上使用范围最广的语言是()A. 阿拉伯语B. 英语C. 汉语D. 俄语【答案】B【解析】【分析】汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

故选:B【点评】世界联合国的工作语言有汉语、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语,其中汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

本题考查世界的语言,比较记忆即可。

2.世界上使用人数最多的语言是()A. 法语B. 阿拉伯语C. 汉语D. 英语【答案】 C【解析】【分析】解:世界上使用人数最多的语言是汉语;使用最广泛的是英语;结合题意。

故答案为:C【点评】世界主要语言的分布地区:汉语: 中国、新加坡和马来西亚等东南亚的国家,是世界上使用人数最多的语言。

英语 :欧洲的西部、北美洲、大洋洲、亚洲的南部等 ;是世界上使用最广的语言。

俄语: 俄罗斯和独联体的其他许多国家;法语: 法国、非洲的中部和西部的许多国家;西班牙语: 西班牙和拉丁美洲的许多国家;阿拉伯语: 西亚和北非的许多国家.3.聚落是人们的聚居地。

爱护聚落,人人有责。

结合漫画,回答下列小题。

(1)该漫画中的聚落景观,可描述为()A. 林海雪原B. 沟壑纵横C. 高楼林立D. 大漠辽阔(2)针对该漫画,某同学创作了几条警示语,其中最贴切的是()A. 禁止焚烧秸秆B. 珍惜每寸土地C. 杜绝乱扔乱放D. 实行达标排放【答案】(1)C(2)C【解析】【分析】(1)城市人口密度大,商店、学校、医院多,居民的居住条件相对拥挤,建造了许多高层住宅,人们工作节奏快,文化生活丰富,道路纵横交错,网线密集;乡村居民的居住地相对分散。

规模比较小的居民点叫做村庄,规模比较大的居民点叫做集镇。

乡村的房屋一般都不很高,乡村的外围通常分布有大片的农田。

读图可知,该漫画中的聚落景观,可描述为高楼林立;结合题意。

(2)读图可知,该漫画是乱扔乱放垃圾,从以上四的标语中来看杜绝乱扔乱放是比较贴切的;结合题意。

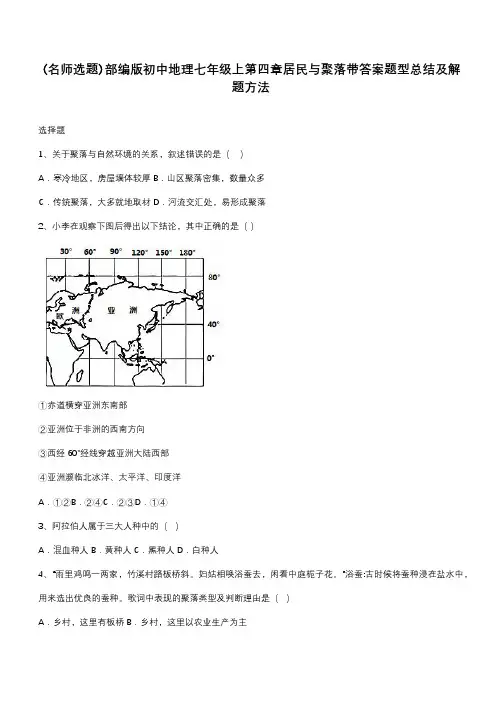

(名师选题)部编版初中地理七年级上第四章居民与聚落带答案题型总结及解题方法选择题1、关于聚落与自然环境的关系,叙述错误的是()A.寒冷地区,房屋墙体较厚B.山区聚落密集,数量众多C.传统聚落,大多就地取材D.河流交汇处,易形成聚落2、小李在观察下图后得出以下结论,其中正确的是()①赤道横穿亚洲东南部②亚洲位于非洲的西南方向③西经60°经线穿越亚洲大陆西部④亚洲濒临北冰洋、太平洋、印度洋A.①②B.②④C.②③D.①④3、阿拉伯人属于三大人种中的()A.混血种人B.黄种人C.黑种人D.白种人4、“雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜。

妇姑相唤浴蚕去,闲看中庭栀子花。

”浴蚕:古时候将蚕种浸在盐水中,用来选出优良的蚕种。

歌词中表现的聚落类型及判断理由是()A.乡村,这里有板桥B.乡村,这里以农业生产为主C.城市,这里有道路.D.城市,这里以工业生产为主5、下列属于经济全球化具体体现的有①资源、技术共享②人才、信息共享③经济相互依赖④生产分工不明显A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④6、关于世界人口、人种、语言、宗教的说法,正确的是()A.人口增长过快是世界各国普遍存在的问题B.世界三大宗教都发源于西亚C.非洲北部的居民以白色人种为主D.英语是世界上使用人数最多的语言7、谷爱凌夺得2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌。

接受采访时,她流利的说着两种不同的语言,其中一种是世界上使用人数最多的,另一种是使用最普遍的,它们分别是()A.汉语、英语B.法语、汉语C.汉语、俄语D.汉语、西班牙语8、从经济发展水平的差异来看,不属于同类型国家的是()A.印度B.巴西C.中国D.英国填空题9、人口分布的疏密程度用_____________表示, 即人口密度=_________________,单位_____________10、世界三大人种的分布:(1)白种人分布在:________、________、________、________、________、________等地区。

一、居民与聚落选择题1.(长沙)读北半球人口分布示意图,完成以下问题。

(1)据图可知,人口稠密地区大多分布于A. 中低纬度的临海地区B. 中低纬度的内陆地区C. 中高纬度的临海地区D. 中高纬度的内陆地区(2)甲处人口稠密,其适合人口居住的气候条件A. 冬冷夏热B. 冬雨夏干C. 终年高温多雨D. 终年温和多雨【答案】(1)A(2)D【解析】【分析】(1)人口的分布状况与地理环境有着密切联系。

中低纬度的临海地带往往形成人口的稠密地区。

故选:A。

(2)甲地位于欧洲西部,属典型的温带海洋性气候,终年温和湿润,适合人类居住,所以甲地人口稠密。

故选:D。

【点评】世界人口的地理分布很不均匀,有的地方稠密,有的地方稀疏。

人口的分布状况与地理环境有着密切联系。

中低纬度的临海地带往往形成人口的稠密地区。

世界四大人口稀疏地带是:干旱的沙漠;寒冷的极地;空气稀薄的高山高原;原始的热带雨林。

世界四大人口稠密地带是:亚洲的东部和南部;欧洲的西部;北美洲和南美洲的东部,因为这些地区自然条件优越,气候温暖湿润,经济发达,交通便利,对人口有极大的吸引力。

此题考查世界人口分布,理解回答即可。

2.世界上使用人数最多的语言是()A. 法语B. 阿拉伯语C. 汉语D. 英语【答案】 C【解析】【分析】解:世界上使用人数最多的语言是汉语;使用最广泛的是英语;结合题意。

故答案为:C【点评】世界主要语言的分布地区:汉语: 中国、新加坡和马来西亚等东南亚的国家,是世界上使用人数最多的语言。

英语 :欧洲的西部、北美洲、大洋洲、亚洲的南部等 ;是世界上使用最广的语言。

俄语: 俄罗斯和独联体的其他许多国家;法语: 法国、非洲的中部和西部的许多国家;西班牙语: 西班牙和拉丁美洲的许多国家;阿拉伯语: 西亚和北非的许多国家.3.人类传统民居深深地打上了环境的烙印。

读我国各地传统民居景观图,完成下面小题。

(1)对各传统民居环境及成因描述不正确的是()A. ①多受台风影响,防风吹B. ②气候湿热,多蛇虫C. ③终年多雨,黄土广布D. ④降水稀少,无需考虑房屋排水(2)各民居所在地的降水由少到多的排列顺序是()A. ①②③④B. ②③①④C. ③④①②D.④③②①【答案】(1)C(2)D【解析】【分析】(1)①台湾兰屿多受台风影响,地下屋防风吹,A正确;②云南气候湿热,多蛇虫,吊脚楼凉爽,防蛇虫,B正确;③黄土高原地区黄土广布,气候较干旱,C错误;④新疆降水稀少,无需考虑房屋排水,D正确,故选C。

一、居民与聚落选择题1.下列地区中,人口稀疏的是()A. 欧洲西部B. 两极地区C. 亚洲东部和南部D. 北美洲东部【答案】B【解析】【分析】世界人口的分布特点是人口分布不均匀,人口稠密的地区主要是亚洲东部和南部、欧洲、美洲东部等中低纬度地区,这些人口稠密的主要原因是自然条件优越,如平原面积广,气候温暖湿润,工农业历史发展悠久,经济发达;世界上的人口稀疏区有极端干旱的沙漠地区、气候过于潮湿的雨林地区、终年严寒的高纬度地区或地势高峻的高原山区,这些地方自然环境恶劣,不适合人类居住。

两极地区位于高纬度地区,终年严寒,不适合人类居住,人口稀疏。

故答案为:B。

【点评】世界人口分布的最大特征是不平衡性。

就全世界而言,目前地球上只占陆地面积7%的地区,却居住着全球70%的人口;全球90%以上的人口集中在不到10%的陆地上;而大陆上有35%~40%的土地基本上无人居住。

就区域而言,各大洲和各国之间的人口分布也是不平衡的。

亚洲陆地面积占全球的29.4%,但人口占60%。

在全世界160多个国家和地区中,人口1亿以上的7个国家的总人口占世界总人口的55%以上。

2.读下图,完成下列各题(1)甲图四类国家中容易出现经济发展压力大,居民就业、居住、教育、医疗等问题难以解决的国家类型为()A. IB. ⅡC. ⅢD. Ⅳ(2)关于乙图中图示区域说法错误的是()A. Ⅳ类国家主要分布在①地区,经济水平高,人口稠密B. ②地区属于Ⅳ类国家,这里种族复杂,号称“世界人种大熔炉”C. ③地区主要以Ⅱ类国家为主,人口自然增长率高D. ④地区既属于Ⅱ类国家,也是世界人口稠密地区之【答案】(1)B(2)B【解析】【分析】(1)读图可知:只有Ⅱ中国家人口自然增长率最高,这就说明这类国家人口增长速度较快,易出现经济发展压力大,居民就业、居住、教育、医疗等问题。

(2)Ⅳ国家的自然增长率较低,但死亡率较高,这就说明这类国家的人口增长较慢,属于发达国家,图中②地区的国家是巴西,属于发展中国家,故答案B错误。

一、居民与聚落选择题1.(绥化)下列被列入《世界遗产名录》的聚落中,属于意大利的是A. 平遥古城B. 丽江古城C. 皖南古村落D. 威尼斯城【答案】 D【解析】【分析】意大利的水城威尼斯被列入《世界遗产名录》中,平遥古城.丽江古城、皖南古村落都属于中国被列入《世界遗产名录》的聚落;故选:D。

【点评】本题考查我国和意大利被列入世界遗产名录的聚落,搜集相关资料解答即可。

2.我国台湾省面积约3.6万平方千米,人口约23 16万(2010年数据),其人口密度约为()A. 643.3人/平方千米B. 0.001 6平方千米/人C. 0.064人D. 15.54平方千米/人【答案】 A【解析】【分析】解:人口密度的计算公式:人口密度(人/平方千米)=人口数(人)/面积(平方千米);通过公式计算可知台湾的人口密度是23160000/36000= 643.3人/平方千米。

故答案为:A【点评】台湾位于中国大陆东南沿海的大陆架上,东临太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望,是中国第一大岛,主要少数民族为高山族,主要地形为山地与丘陵,平原主要集中于西部沿海,地处热带及亚热带气候交界处,中部及北部属亚热带季风气候,南部属热带季风气候。

它的主要工业类型为进口加工出口型工业。

3.人类传统民居深深地打上了环境的烙印。

读我国各地传统民居景观图,完成下面小题。

(1)对各传统民居环境及成因描述不正确的是()A. ①多受台风影响,防风吹B. ②气候湿热,多蛇虫C. ③终年多雨,黄土广布D. ④降水稀少,无需考虑房屋排水(2)各民居所在地的降水由少到多的排列顺序是()A. ①②③④B. ②③①④C. ③④①②D.④③②①【答案】(1)C(2)D【解析】【分析】(1)①台湾兰屿多受台风影响,地下屋防风吹,A正确;②云南气候湿热,多蛇虫,吊脚楼凉爽,防蛇虫,B正确;③黄土高原地区黄土广布,气候较干旱,C错误;④新疆降水稀少,无需考虑房屋排水,D正确,故选C。

一、居民与聚落选择题1.(长沙)新疆阿尔泰山的喀纳斯是我国多雪地区,当地民居多为人字型屋顶,窗户较小的木屋,该民居结构主要功能是A. 防御风沙B. 防御台风C. 防御风雪D. 防御地震【答案】 C【解析】【分析】世界各地的民居有着不同的建筑风格.这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

喀纳斯是我国多雪地区,每到冬季,这里就变成了银装素裹的世界,厚厚的积雪,构成童话般的冰雪梦境。

当地人将粗大笔直的红松整木两端挖槽,相互嵌扣,木头之间的缝隙用泥巴粘合,屋顶普遍采用人字形,以便于防御风雪。

故选:C。

【点评】考查聚落与环境的关系,要理解记忆。

2.我国台湾省面积约3.6万平方千米,人口约23 16万(2010年数据),其人口密度约为()A. 643.3人/平方千米B. 0.001 6平方千米/人C. 0.064人D. 15.54平方千米/人【答案】 A【解析】【分析】解:人口密度的计算公式:人口密度(人/平方千米)=人口数(人)/面积(平方千米);通过公式计算可知台湾的人口密度是23160000/36000= 643.3人/平方千米。

故答案为:A【点评】台湾位于中国大陆东南沿海的大陆架上,东临太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望,是中国第一大岛,主要少数民族为高山族,主要地形为山地与丘陵,平原主要集中于西部沿海,地处热带及亚热带气候交界处,中部及北部属亚热带季风气候,南部属热带季风气候。

它的主要工业类型为进口加工出口型工业。

3.世界上使用人数最多和分布最广的语言依次分别是()A. 英语、汉语B. 汉语、法语C. 汉语、英语D. 汉语、日语【答案】 C【解析】【分析】解:据联合国教科文组织统计会说汉语的人大约有16亿,居世界人口数量使用语言第一(占世界人口使用语言五分之一)、使用广泛度居世界第二(英语广泛度第一,有5000多万外国人把汉语作为第二语言)。

故答案为:C【点评】世界主要语言的分布地区:汉语: 中国、新加坡和马来西亚等东南亚的国家,是世界上使用人数最多的语言。

一、居民与聚落选择题1.(绥化)下列被列入《世界遗产名录》的聚落中,属于意大利的是A. 平遥古城B. 丽江古城C. 皖南古村落D. 威尼斯城【答案】 D【解析】【分析】意大利的水城威尼斯被列入《世界遗产名录》中,平遥古城.丽江古城、皖南古村落都属于中国被列入《世界遗产名录》的聚落;故选:D。

【点评】本题考查我国和意大利被列入世界遗产名录的聚落,搜集相关资料解答即可。

2.2019年3月8日,《航拍中国第二季·福建》在CCTV-9播出,读下面图片,完成下面小题。

(1)左图中①山脉是()A. 武夷山B. 太行山C. 雪峰山D. 戴云山(2)右图是福建沿海某岛屿的传统民居石厝,其低矮、窗小、顶缓的设计主要是为了()A. 防震B. 防风C. 防洪D. 防沙(3)关于福建的描述,不正确的是()A. 地势自西北向东南倾斜B. 城市大多沿河沿海分布C. 西隔武夷山与江西相邻D. 闽江在宁德市注入南海【答案】(1)D(2)B(3)D【解析】【分析】(1)图中①山脉是戴云山又名迎雪山,海拔1856米,雄奇险峻,气势磅礴,有"闽中屋脊"之称,是福建省境内的第五高峰,与台湾阿里山遥遥相望。

也是戴云山脉的主峰,在福建泉州市德化县赤水镇戴云村。

故答案为:D。

(2)读图可知,当地传统民居石厝的特点是:低矮、顶缓、窗小。

石厝是当地居民从实用出发,针对海岛资源和气候发展起来的一种石结构建筑。

当地缺砖少木,石材于是成为主要建筑材料。

风是海岛民居最可怕的敌人,少开窗和开小窗,为的都是防风。

故答案为:B。

(3)福建省位于中国东南沿海,西隔武夷山与江西相邻,地势自西北向东南倾斜,城市大多沿河沿海分布;闽江在福州市注入东海。

故答案为:D。

【点评】(1)福建地势西北高,东南低,境内峰岭连绵不断,山地丘陵约占陆地总面积的80%,有“八山一水一分田”之称,素称“东南山国”。

主要山脉有武夷山脉、杉岭山脉、太姥山脉、戴云山脉、玳瑁山脉、博平岭山脉。

一、居民与聚落选择题1.读“世界局部地区示意图”,回答下面小题。

(1)对图中①②③④四地叙述正确的是()A. ①地有极昼极夜现象B. ②地居民主要为黄色人种C. ③地盛产苹果、甜菜D. ④地所在国被称为“骑在羊背上的国家”(2)我国某企业拟将一批通信设备通过海运从上海运送至④地,最短航线须经过()A. 土耳其海峡 B. 苏伊士运河 C. 马六甲海峡 D. 白令海峡(3)关于图中四地气候的相关说法,正确的是()A. ①地气候类型只分布在欧洲B. ②地气温年较差小,全年降水均匀C. ③地的气候特征为全年高温多雨D. ④地气候类型在非洲南北两端都有分布【答案】(1)B(2)C(3)D【解析】【分析】世界上各地区受纬度因素、海陆因素和地形等因素的影响,自然和社会经济特征差异很大,由气候导致各地的风俗也有很大差异。

(1)①地在北温带,没有极昼极夜现象,A错误;②地位于东亚的中国,居民主要为黄色人种,B正确;③地在中南半岛,盛产热带作物,不会有苹果、甜菜等温带作物,C错误;④地所在国是南非,被称为“骑在羊背上的国家”的国家是澳大利亚,D正确。

(2)我国某企业拟将一批通信设备通过海运从上海运送至④表示的南非,最短航线须经过东南亚的马六甲海峡。

(3)①地表示的温带海洋气候类型除分布在欧洲外,还分布在南北美洲,A错误;②地属于季风气候,气温年较差大,全年降水不均匀,B错误;③地的气候特征为全年高温、夏季多雨,C错误;④地表示的地中海气候类型在非洲南北两端都有分布,D正确。

故答案为:(1)B;(2)C;(3)D。

【点评】本题考查世界不同区域的地理特点,综合性强,有难度,要求学生具有较多的知识储备及较强的分析问题的能力。

2.“人类只有肤色语言之别,文明只有姹紫嫣红之别,但绝无高低优劣之分”,2019首届亚洲文明对话大会上有信奉伊斯兰教、身着长袍头戴头巾的,他们可能是()A. 阿拉伯人B. 因纽特人C. 柬埔寨人D. 菲律宾人【答案】 A【解析】【分析】解:根据题干中描述可知,信奉伊斯兰教、身着长袍头戴头巾的是阿拉伯人,阿拉伯人主要分布在西亚和北非,这里属于热带沙漠气候,身着长袍头戴头巾是为了防太阳辐射,防风沙,信仰伊斯兰教。

一、居民与聚落选择题1.下图为某区域局部图,下列说法正确的是()A. 该半岛的地势特征大致为西北高东南低B. 该半岛北临北冰洋,西临太平洋C. 该区域主要分布黄色人种D. 由甲到乙,气候的海洋性特征逐渐增强【答案】 A【解析】【分析】由河流的流向可知,该半岛的地势特征大致是西北高东南低,A正确;该半岛北临北冰洋,西临大西洋,B错误;该区域主要分布着白色人种,C错误;由甲到乙,气候的海洋性特征逐渐减弱,D错误。

故答案为:A。

【点评】本题考查欧洲西部的地理特征,把握相应的课本知识是答题的基础,解答此类问题,主要依靠我们在平时的学习中做好积累。

2.甘肃省面积约43万平方千米,人口约2600万,则平均人口密度约为()A. 33人/平方千米B. 60人/平方千米C. 600人/平方千米D. 300人/平方千米【答案】 B【解析】【分析】解:一个地方的人口密度是由当地的人口总数除以当地的面积大小,可以得出甘肃省的人口密度是由2600万人/43万平方千米,人口密度是60人/平方千米。

故答案为:B。

【点评】人口密度是单位土地面积上的人口数量。

通常使用的计量单位有两种:人/平方公里;人/公顷。

它是衡量一个国家或地区人口分布状况的重要指标。

计算人口密度的土地面积是指领土范围内的陆地面积和内陆水域,不包括领海。

3.下列地区人口分布较为稠密的是()A. 非洲的撒哈拉沙漠地区B. 俄罗斯的高纬度地区C. 赤道附近的热带雨林地区D. 欧洲西部的平原地区【答案】 D【解析】【分析】世界大部分人口分布在中低纬度的近海平原地区。

四选项中,非洲的撒哈拉沙漠地区气候干旱,俄罗斯的高纬度地区气候寒冷,赤道附近的雨林地区气候湿热,自然条件恶劣,都是人口稀少的地区;欧洲西部的平原地区自然条件优越,经济发达,交通便利,人口稠密。

故D符合题意。

故答案为:D。

【点评】亚洲东部和南部、欧洲西部和南北美洲东部的人口最为稠密;而寒冷的极地、未开发的热带雨林地区,干旱的沙漠地区和空气稀薄的高原山地人口稀少。

4.民居是人们适应当地自然环境的智慧结晶。

下列建筑风格最能体现湘西民族特色的是()A. B. C. D.【答案】 D【解析】【分析】解:许多传统民居建筑风格往往与当地的自然环境是相适应的,A项是西亚地区墙厚窗小的碉堡式建筑,B项是北冰洋沿岸因纽特人的冰屋,C项是我国黄土高原地区的传统民居—窑洞,D项是“干栏式”吊脚楼,即底层架空,上层居住的一种建筑形式,是湘西地区的特色民居。

故答案为:D。

【点评】不同地区充分利用当地的物产、自然条件,因地制宜建造居住空间,形成了各异的民居特色,如节约土地资源且利用坡地的黄土高原地区的窑洞、适应草原游牧生活,便携易建的蒙古包、适应南方湿热多雨气候的干栏式吊脚楼等等。

5.世界人口的急剧增长,给人类的生存与发展带来了一系列的问题。

读图,回答下列小题。

(1)图中各要素随时间的变化,解读正确的是()A. 人口数量持续增加B. 环境污染不断加重C. 人均粮食不断上升D. 自然资源数量持续增加(2)人口激增很可能会导致()①土地资源利用过度②人均粮食持续上升③自然资源枯竭④环境污染加重⑤人口大量死亡乃至停止增长A. ①②④⑤B. ①③④⑤C. ①②③④D.②③④⑤【答案】(1)B(2)B【解析】【分析】(1)读图可知,图中各要素随时间的变化,解读正确的是人口数量先增加后减少;环境污染不断加重,人均粮食先上升,后降低;自然资源数量持续减少。

(2)人口激增很可能会带来还很多问题,导致土地资源利用过度、人均粮食持续下降、自然资源枯竭、环境污染加重、人口大量死亡乃至停止增长等现象。

故答案为:(1)B;(2)B;【点评】人口过多会造成交通压力增大,居住条件变差,就业困难,饥饿贫困,造成环境污染加剧,生态环境恶化,森林、草原、耕地等各类土地资源以及水资源、矿产资源等自然资源数量的减少,人口老龄化,教育经费短缺等问题;人口过少会造成人口老龄化严重,社会产生劳动力短缺、社会养老负担重等问题,因此人口增长要与资源环境相协调,与社会经济发展相适应。

6.地坑院也称“天井院”,是黄土高原古人穴居方式的遗留。

这种村落在地上看不到房舍,家家户户掩于地下,构成了独特的地下村庄(下图)。

据此回答问题。

(1)下列关于地坑院的说法,正确的是()①夏季多雨,易于储水②窑顶平坦,便于耕作③冬暖夏凉,调节气温④就地取材,造价低廉A. ①②B. ③④C. ①②③D. ①②③④(2)图中的省区有地坑院分布的是()A. B.C. D.【答案】(1)B(2)C【解析】【分析】(1)地坑院也称“天井院”,是黄土高原古人穴居方式的遗留,地坑院的特点是冬暖夏凉,调节气温,就地取材,造价低廉。

故答案为:B。

(2)读图可得,A是贵州省,B是辽宁省,C是陕西省,D是青海省,其中陕西省主要位于黄土高原上,故C正确。

故答案为:C。

【点评】(1)聚落是人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。

聚落的民居建筑,是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩。

例如,北极地区的因纽特人用当地便于取得的冰块构筑的小冰屋,墙体很厚,有利于保持室内的温度;中国黄土高原有堆积很厚的黄土层,那里的气候相对比较干燥,当地居民便就地取材,利用黄土层挖凿成窑洞;中国新疆地区气候干燥,风沙大,建成平顶房,其屋顶可以用来晒庄稼。

(2)黄土高原为中国四大高原之一,也是中华民族古代文明的发祥地之一,是地球上分布最集中且面积最大的黄土区,横跨中国青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部分。

窑洞广泛分布于黄土高原地区,在陕甘宁地区黄土层非常厚,有的厚达几十公里,人民创造性利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。

7.下图为《清明上河图》的苏绣作品(局部),反映了北宋都城汴梁(今河南开封)的繁华风貌。

读下图,完成下列各题。

(1)图中景观反映的是()A. 城市聚落B. 工业生产C. 乡村聚落D. 农业生产(2)由图中景观可推断当时该地()A. 水运发达B. 商业落后C. 水流湍急D. 全年少雨(3)苏绣是中国的四大名绣之一,产生于丝绸之乡—江苏。

苏绣()A. 能体现出西北大漠的地域特点B. 作品都反映了江南水乡的景观C. 是我国蒙古族女子的传统技艺D. 原料取自当地盛产的优质蚕丝【答案】(1)A(2)A(3)D【解析】【分析】(1)图中商铺、熙熙攘攘的人群等景观符合城市聚落的特点,且根据材料“北宋都城”可知,图中景观反映的是城市聚落。

(2)据图可知,该地区商业多依靠河流进行运输,水流平稳、航运发达;该地区人口密集、商业繁荣,该地区地势平坦,高低落差小,水流平稳;该地区地处秦岭-淮河以北地区,属于温带季风气候。

(3)江苏属于南方地区,苏绣作为我国非物质文化遗产,所反映的内容众多,例如:人物、植物、动物等,并非都反映了江南水乡的景观,蒙古族集中分布于西北地区。

故答案为:(1)A;(2)A;(3)D;【点评】聚落分为城市聚落和乡村聚落,城市聚落主要从事制造业和服务业;乡村聚落又分为农村、渔村、牧村,分别从事农业、渔业、牧业。

聚落形成有共同的特征,如地形平坦、水源充足、土壤肥沃、资源丰富,气候适宜等;聚落形成有团块状、条带状,还有点状分布。

8.(德宏州)世界上使用范围最广的语言是()A. 阿拉伯语B. 英语C. 汉语D. 俄语【答案】B【解析】【分析】汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

故选:B【点评】世界联合国的工作语言有汉语、英语、俄语、法语、西班牙语、阿拉伯语,其中汉语是世界上使用人数最多的语言,英语是世界上分布最广泛的语言。

本题考查世界的语言,比较记忆即可。

9.传统民居是人类适应自然环境的智慧杰作。

据此完成下面小题。

(1)上面四幅景观图所展示的是不同区域的传统民居,判断其中描述有误的是()A. ①是位于东南亚的高脚屋B. ②是位于北极地区的雪屋C. ③是位于西亚地区的村庄D. ④是位于非洲的茅草屋(2)对上述四处民居的设计目的描述不正确的是()A. ①所在地区终年高温潮湿,房屋的设计通风防潮B. ②所在地区降雪多,房顶坡度大,便于及时排雪C. ③所在地区气候干燥,房屋的材料多用土坯筑造D. ④所在地区终年炎热,多台风,茅草屋便于拆卸【答案】(1)B(2)D【解析】【分析】(1)从图上来看,①是东南亚地区的高脚屋;②是日本的合掌屋;③是西亚的村庄;④是非洲的茅草屋,故选B。

(2)①所在地区终年高温潮湿,房屋的设计通风防潮,A正确;②所在地区降雪多,房顶坡度大,便于及时排雪,B正确;③所在地区气候干燥,房屋的材料多用土坯筑造,C正确;④所在地区终年炎热,茅草屋便于就地取材,D错误。

故选:D。

【点评】(1)不同地区充分利用当地的物产、自然条件,因地制宜建造居住空间,形成了各异的民居特色,如节约土地资源且利用坡地的黄土高原地区的窑洞、适应草原游牧生活,便携易建的蒙古包、适应南方湿热多雨气候的干栏式吊脚楼等等。

(2)世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

聚落的民居建筑,是当地居民为适应当地的自然环境和便于从当地取得建筑材料而创造出来的,其不仅有明显的时代特征,也有显著的地方色彩。

例如,北极地区的因纽特人用当地便于取得的冰块构筑的小冰屋,墙体很厚,有利于保持室内的温度;中国黄土高原有堆积很厚的黄土层,那里的气候相对比较干燥等。

10.湖北省的总人口数约6568万人(2010年),面积约18万平方千米,其人口密度约为:()A. 36.5平方千米/人B. 365人/平方千米C. 0.0027平方千米/人D. 300人/平方千米【答案】B【解析】【分析】一个地区的人口密度是由当地人口总数除以当地面积,所以湖北省的总人口数约6568万人(2010年),面积约18万平方千米,其人口密度约为365人/平方千米。

故答案为:B。

【点评】本题考查人口密度的计算,理解人口密度的含义是答题的关键,注意计算数据的准确性。

11.下列民居建筑与其地点搭配不当的是()A. 窑洞-贵阳B. 竹楼-西双版纳C. 吊脚楼-湘西D. 土楼-福建【答案】 A【解析】【分析】窑洞是黄土高原地区的传统民居,贵阳位于云贵高原上;竹楼是西双版纳地区的传统民居;吊脚楼是湘西地区的传统民居;土楼是福建省的传统民居。

故答案为:A。

【点评】黄土高原为中国四大高原之一,横跨中国青、甘、宁、内蒙古、陕、晋、豫7省区大部或一部,是地球上分布最集中且面积最大的黄土区。

窑洞广泛分布于黄土高原的山西、陕西、河南、河北、内蒙古、甘肃以及宁夏等省。