非甾体抗炎镇痛药

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

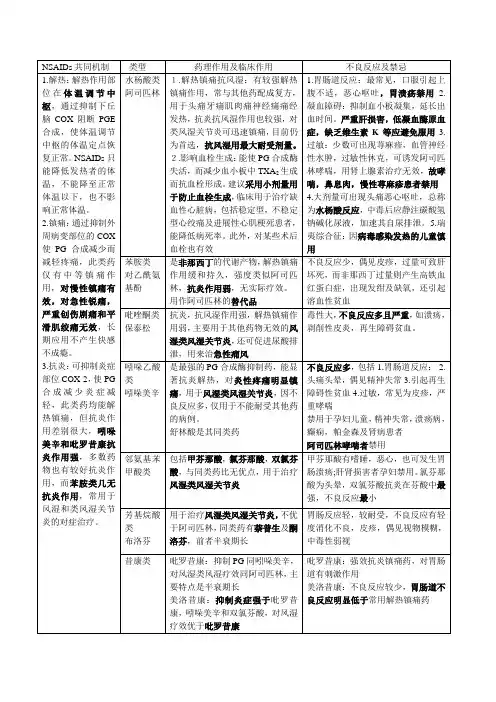

非甾体抗炎药(non-steroidalanti-inflammatorydrugs,NSAIDs)是一类不含有甾体结构的抗炎药,该类药物具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用,在临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。

目前NSAIDs是全球使用最多的药物种类之一。

目前常用的非甾体类抗炎药很多,大致可分为以下几种:(1)水杨酸类:最常用的是乙酰水杨酸,即阿司匹林.它的疗效比较肯定,但副作用也十分明显.阿司匹林的制剂目前多为肠溶片,用于解热镇痛时,一般每次0.3~0.5克,每日3次,饭后口服.用于抗风湿时,每日3~4次,每次1.0—1.5克.要密切注意其副作用.(2)丙酸类:市场常见的品种有:布洛芬,芬必得,萘普生等.芬必得是布洛芬的缓释剂,该类药物不良反应较少,患者易于接收.萘普生的半衰期较长,为14~16小时,每日服用1~2次即可.用法为:布洛芬每次0.4~0.6克,每日3次;芬必得每次0.3~0.6克,每日2次;萘普生每次0.5~0.75克,每日1~2次.(3)吲哚类:有吲哚美辛(消炎痛),奇诺力(舒林酸)等.此类药物抗炎效果突出,解热镇痛作用与阿司匹林相类似.本类药中,以消炎痛抗炎作用最强,奇诺力的肾毒性最小.用法:消炎痛每日口服3次,每次50毫克;奇诺力每日2次,每次0.2~0.4克,老年人及肾功能不良者应列为首选.(4)灭酸类:有甲灭酸,氯灭酸,双氯灭酸和氟灭酸等.临床上多用氟灭酸,每日3次,每次0.2克.(5)乙酸类:以双氯芬酸钠,即扶他林为最常用.用法:每日3次,每次50毫克.它不仅有口服制剂,还有可以在局部应用的乳胶剂以及缓释剂,可以减轻胃肠道副作用.它的疗效肯定.(6)喜康类:有炎痛喜康等,因其副作用很大,近来已很少使用.(7)吡唑酮类:有保泰松,羟基保泰松等.本药因毒性大,也已很少用.药理作用编辑本段1、解热作用特点:降低发热者体温,对正常者无影响。

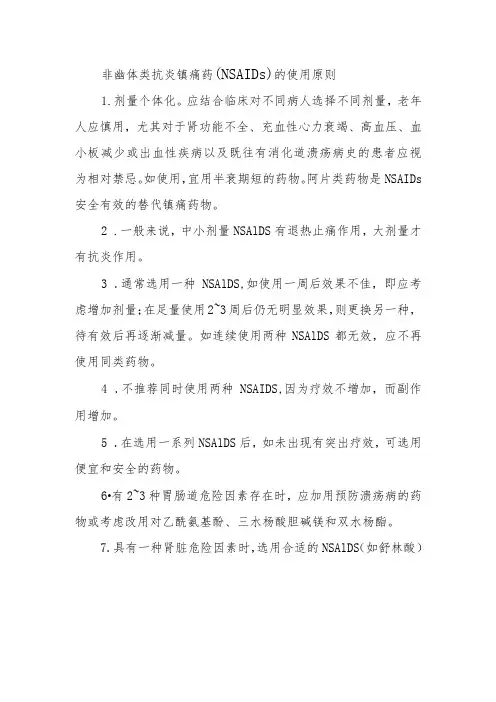

非幽体类抗炎镇痛药(NSAIDs)的使用原则

1.剂量个体化。

应结合临床对不同病人选择不同剂量,老年人应慎用,尤其对于肾功能不全、充血性心力衰竭、高血压、血小板减少或出血性疾病以及既往有消化道溃疡病史的患者应视为相对禁忌。

如使用,宜用半衰期短的药物。

阿片类药物是NSAIDs 安全有效的替代镇痛药物。

2.一般来说,中小剂量NSAlDS有退热止痛作用,大剂量才有抗炎作用。

3.通常选用一种NSAlDS,如使用一周后效果不佳,即应考虑增加剂量;在足量使用2~3周后仍无明显效果,则更换另一种,待有效后再逐渐减量。

如连续使用两种NSAlDS都无效,应不再使用同类药物。

4.不推荐同时使用两种NSAIDS,因为疗效不增加,而副作用增加。

5.在选用一系列NSAlDS后,如未出现有突出疗效,可选用便宜和安全的药物。

6•有2~3种胃肠道危险因素存在时,应加用预防溃疡病的药物或考虑改用对乙酰氨基酚、三水杨酸胆碱镁和双水杨酯。

7.具有一种肾脏危险因素时,选用合适的NSAlDS(如舒林酸)

或考虑改用对乙酰氨基酚,有两种以上肾脏危险因素时,避免使用NSAlDs0

8,用NSAlDS时,注意与其他药物的相互作用,如B受体阻断剂可降低NSAlDS药效;应用抗凝剂时,避免同时服用阿司匹林;与洋地黄合用时,应注意防止洋地黄中毒。

9.原则上,任何NSAlDS均不宜长期、大量服用,以避免毒性反应,确需长期者,应避免使用非选择性NSAlDS,老年人首选CoX-2抑制剂,用前需评估心血管风险。

10.长期应用时应注意监测基础血压、大便隐血、肝肾功能和血常规等。

药理学作业B20085132 尹和英非甾体类抗炎镇痛药非甾体类抗炎镇痛药(Nonsteriodal antiinflammatory drugs,NSAIDs)是一类具有解热镇痛、且多数兼具消炎、抗风湿、抗血小板聚集作用,主要用于炎症、发热和疼痛的对症治疗。

在我国,是仅次于抗感染药物的第二大类药物。

第1节概述炎症是机体对各种炎性刺激引起组织损害而产生的一种基本病理过程。

对于炎症的治疗,早期人们多使用糖皮质激素类抗炎药物,这类药物能有效控制感染性炎症和非感染性炎症,有效消除炎症造成的功能性障碍。

但长期使用该类药物易引起肾上腺皮质功能衰退等并发症。

水杨酸的临床应用始于19世纪末,阿斯匹林(1899)、保泰松(1949)、吲哚美辛(1963)等相继介绍到医学领域。

自1952年保泰松用于临床后,国际上首次提出非甾体类抗炎镇痛药(NSAIDs)这一概念,在其后的二三十年间涌现出一大批具有优良抗炎、解热镇痛作用的NSAIDs,如目前仍在临床广泛使用的吲哚美辛、布洛芬等。

长期以来,人们对NSAIDs作用机制进行了广泛研究,1964年Vane. J.R等人发现阿斯匹林具有阻断内源性前列腺素合成酶(prostaglandins synthetase,PGs)的作用,并于1971年证实, NSAIDs的共同作用机制,主要是通过抑制前列腺素合成-环氧化酶(cyclooxygenase,COX)而减少或阻断前列腺素(PGs)的合成实现其抗炎作用。

PGs前身是结合在细胞膜磷脂中的花生四烯酸(arachidonic acid,AA),因此,为便于理解NSAIDS的药理作用,首先应了解AA代谢。

一、花生四烯酸代谢与非甾体类抗炎镇痛药花生四烯酸是20个碳的不饱和脂肪酸,绝大多数结合在细胞膜磷脂中,细胞内外游离的AA浓度很低。

当细胞膜受到某种刺激(如炎性刺激)时,膜磷脂由磷脂酶A2和磷脂酶C系统催化水解而释放出AA,AA经环氧酶(COX)和脂氧酶(lipoxygenase LOX)两条途径氧化成不同的代谢产物。

布洛芬药物原理

布洛芬是一种非处方药,属于非甾体抗炎药(非甾体抗炎镇痛药)。

其主要作用是通过抑制体内前列腺素合成,来发挥抗炎、镇痛和退热作用。

布洛芬的作用机制是通过抑制环氧化酶酶活性,特别是环氧化酶2(COX-2),阻断花生四烯酸(一种炎性介质)的代谢,

并抑制发炎过程中的前列腺素生成,从而减轻炎症反应,缓解疼痛和退热。

布洛芬通过选择性抑制COX-2以及抑制前列腺素的合成,可

以减少炎症介质的释放,降低血管通透性和充血,从而减轻组织肿胀和疼痛。

此外,布洛芬还能影响中枢神经系统,通过抑制脑内的COX-2,减少脑内前列腺素生成和释放,从而发挥

镇痛和退热作用。

布洛芬在人体内迅速吸收,并在血液中达到峰值浓度。

它通过与蛋白质结合,主要在肝脏代谢,并通过肾脏等途径排除体外。

然而,虽然布洛芬对于缓解疼痛和发挥抗炎作用非常有效,但还是存在一定的副作用风险。

常见的副作用包括胃肠道不适,如胃痛、消化不良、恶心等,还可能引发胃溃疡和出血。

此外,长期大剂量使用布洛芬还可能对肾功能造成影响。

因此,在使用布洛芬时,应按照医生的建议和药品说明书上的用药指导进行合理使用,并避免超量或长时间使用,以减少潜在的风险。

非甾体抗炎镇痛药物的不良反应抗炎镇痛药是一类具有抗炎、解热、镇痛及抗风湿作用的药物。

nsaid是临床常用药物,也是不良反应较多的一类药物。

尤其是长期大剂量应用或与其他药联用不当或有胃肠道溃疡病、肝或肾功能不良、血液病的患者不良反应发生率更高。

据美国fda的统计资料报道,约1/3的药物不良反应是由nsaid引起的。

其中以胃肠道、肝、肾血液系统的不良反应最常见。

近年来,还有长期应用nsaid 引起心血管系统不良反应的报道[1]。

我就nsaid的不良反应作一综述如下:1 不良反应1.1 胃肠道损伤是nsaid最常见的和最严重的不良反应,所有nsaid均可导致胃肠道损伤,只是损伤程度不同而已。

主要表现为胃肠道粘膜损伤、胃、十二指肠溃疡穿孔、溃疡、出血。

据国外1998年的统计分析结果表明[2],其发生率以布洛芬最低,吡罗昔康最高,萘普生、双氯芬酸和舒林酸与阿司匹林相当,居于两者之间。

长期使用nsaid有35%-60%的患者出现胃、十二指肠糜烂,有10%-25%的患者可能出现胃、十二指肠溃疡,小于1%的患者可出现穿孔和出血。

其原因除与抑制前列腺素有关外,还与生长因子有关[3]。

流行病学调查表明,nsaid致胃肠道损伤的危险因素包括:(1)用药时间和剂量:用药时间越长、剂量越大,胃肠道损伤的发生率越高、越严重;(2)年龄60岁以上是60岁以下患者的3.4倍;(3)有胃肠道溃疡病史者是无胃肠道溃疡病史的14-17倍;(4)同时服用致溃疡药物(糖皮质激素)所致胃肠道溃疡是单用nsaid的3倍。

联用抗凝药的出血发生率也显著增加。

1.2 肾损害由于nsaid可抑制肾脏前列腺素合成,使肾血流减少、肾小球滤过率降低,故易导致肾功能损害。

其表现为急性或慢性肾衰、肾病综合症、肾乳头坏死、水肿、高血钾和吸湿性低血钠等。

1.2.1 急性肾衰几乎所有nsaid都可引起急性肾衰。

吲哚美辛引起急性肾衰的风险最大,其次是萘普生、双氯芬酸、舒林酸、吡罗西康和布洛芬[4]。

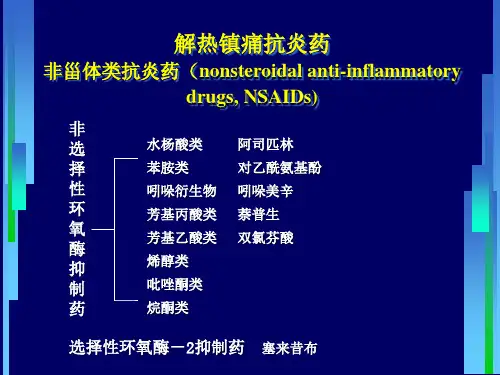

解热镇痛和非甾类抗炎药非甾体抗炎药依其主要的临床用途可分为非甾体抗炎药依其主要的临床用途可分为解热镇痛药和非甾体抗炎药。

这两类药物都具有相似的解热、镇痛和抗炎作用。

本类药物的镇痛作用机制不同于作用于中枢阿片受体的镇痛药,其消炎作用的机制不同于具甾体结构的肾上腺皮质激素类抗炎药物。

近年来解热镇痛药和非甾体抗炎药物的作用机制被逐渐说明,都是作用于体内环氧合酶,抑制前列腺素的分解。

这两类药物并无实质的区别,故总称非甾体抗炎药。

第一节 解热镇痛药解热镇痛药,是一类能降低过高的体温〔对正常人的体温没有影响〕,并能缓解疼痛的药物。

其镇痛范围仅限于头痛、牙痛、肌肉痛、关节痛等,即作用部位主要是在外周,对创伤性疼痛和内脏平滑肌痉挛所致的绞痛那么有效,因此不能替代吗啡类镇痛药运用。

这一类药物的大少数对风湿病和痛风疼痛能减轻其症状。

除苯胺类药物外,均有一定抗炎作用。

常用的解热镇痛药按化学结构分为水杨酸类、苯胺类及吡唑酮类。

1、水杨酸类植物来源的水杨酸是人类最早运用的解热镇痛药之一。

由于水杨酸的酸性较强,pKa 值为 3.0,对胃肠道抚慰大,现只供外用治疗皮肤病。

水杨酸乙酰化后成为阿司匹林〔Aspirin 〕,反作用较低,在临床上普遍运用,已有百年的历史。

OOHOHOH OOCH 3O水杨酸 阿司匹林但阿司匹林在口服大剂量或临时运用时仍对胃粘膜有抚慰,甚至惹起胃出血。

被以为是游离羧基对胃壁抚慰所致,因此将阿司匹林作成盐,酰胺或酯的衍生物,它们对胃肠道抚慰性较小。

在临床上运用的有乙酰水杨酸铝(Aluminium acetyl salicylate),乙氧苯酰胺(Ethoxy benzamide),赖氨匹林〔Lysine Acetylsalicylate 〕,和贝诺酯〔Benorilate 〕等。

O CH3OOONH 2OCH 3O乙酰水杨酸铝 乙氧苯酰胺NH2OH NH 2OOH O CH 3OOOOCH 3O N HCH 3OO赖氨匹林 贝诺酯这些阿司匹林的衍生物有些是阿斯匹林的盐,如乙酰水杨酸铝和赖氨匹林;有些是阿斯匹林的前药〔prodrug 〕方式,即在体外无活性或活性较小,在体内经酸或酶水解成阿司匹林起作用,如贝诺酯,阿司匹林那么为它们的原药。

非甾体抗炎药

非甾体抗炎药(Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs,NSAIDs)是一类不含有甾体结构的抗炎药。

这类药物包括阿司匹林、扑热息痛、非那西丁、保泰松、氯诺昔康、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、萘普生、萘普酮、双氯芬酸、布洛芬、尼美舒利、罗非昔布、塞来昔布等,该类药物具有抗炎、抗风湿、止痛、退热和抗凝血等作用,在临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。

药理作用

1. 解热作用:NSAIDs通过抑制中枢前列腺素的合成发挥解热作用,这类药物只能使发热者的体温下降,而对正常体温没有影响。

解热药仅是对症治疗,体内药物消除后体温将会再度升高,故对发热病人应着重病因治疗,仅高热时使用。

2. 镇痛作用:NSAIDs产生中等程度的镇痛作用,镇痛作用部位主要在外周。

对各种创伤引起的剧烈疼痛和内脏平滑肌绞痛无效。

对慢性疼痛如头痛、关节肌肉疼痛、牙痛等效果较好。

在组织损伤或炎症时,局部产生和释放致痛物质,同时前列腺素的合成增加。

前列腺素提高痛觉感受器对致痛物质的敏感性,对炎性疼痛起放大作用。

同时PGE1、PGE2和PGF2α是致痛物质,引起疼痛。

NSAIDs的镇痛机理是:①抑制前列腺素的合成;②抑制淋巴细胞活性和活化的T淋巴细胞的分化,减少对传入神经末梢的刺激;

③直接作用于伤害性感受器,阻止致痛物质的形成和释放。

3. 消炎作用:大多数的NSAIDs具有消炎作用。

NSAIDs通过抑制前列腺素的合成,抑制白细胞的聚集,减少缓激肽的形成,抑制血小板的凝集等作用发挥消炎作用。

对控制风湿性和类风湿性关节炎的症状疗效肯定.

4. 对肿瘤的防止作用:NSAIDs对肿瘤的发生、发展及转移均有抑制作用,与其他抗肿瘤药物有协同作用。

如阿司匹林解热作用较强,而镇痛作用若,保泰松有抗炎解热作用,仅有微弱镇痛作用,朴热息痛只有解热作用,而无抗炎作用。

非甾体抗炎药的品种很多,包括:

①水杨酸类的阿斯匹林;

②吲哚衍生物类的吲哚美辛(消炎痛);

③吡唑酮类的安乃近,保泰松;

④2-芳基羧酸类的布洛芬(芬必得),萘普生;

⑤邻氨苯甲酸衍生物的双氯芬酸(奥湿克、扶他林);

⑥昔康类的吡罗昔康(炎痛喜康);

⑦其他类的萘丁美酮。

甾体类抗炎药主要是指皮质激素类药物,因其有共同的结构特点,即它们都为甾体...甾体类药物虽然有极好的疗效,但长期使用可引起水盐代谢和糖,脂肪、蛋白质代谢的严重紊乱。