精细与超精细结构及光谱的理论研究

- 格式:pdf

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:45

氦铷中性碰撞对铷原子精细光谱影响的实验理论研究碱金属原子在与稀有气体的中性碰撞过程中短暂的形成范德瓦耳斯分子,因此轻微的改变了碱金属原子的能级。

这一机制不但可以解释碱金属原子在各种环境气体中的光谱变化,而且在天体光谱学、大功率碱金属激光、极化稀有气体等诸多涉及碱金属光泵浦过程的领域都有非常重要的应用,因而成为近年来理论及实验研究的热点。

理论上对于处于稀有气体环境中的碱金属光谱变化并不完善,具体表现在全量子理论无法正确描述谱线的压力展宽与频移随环境气体温度的变化,而半经典理论尽管与实验观测更为接近但仍不完备。

实验上尽管已存在多种碱金属与稀有气体组合在各种温度及压力范围下的光谱观测,但限于对光谱数据分析方法的差异及对高低温度极限区光谱观测的缺失,使得实验结果间也存在明显的差异。

本文针对上述理论及实验研究中的不足,首先使用窄线宽连续激光器,通过锁相放大系统,在低温区高精度地测量了He气环境下铷原子D1和D2线压力展宽吸收光谱。

在考虑铷原子能级的超精细结构以及超精细跃迁相对强度的情况下对实验数据进行了分析,获得了压力展宽参数及频移参数。

随后在Baranger理论的基础上,使用新的理论计算方法对压力展宽和频移参数进行了理论计算,通过变相法计算了跃迁过程每个轨道角动量所对应的散射相移,最终计算出了温度范围在100-800 K之间的压力展宽和频移参数,并与使用其它理论模型的计算结果进行了对比,证明了新的计算方法对于原有全量子理论的改进是合理的。

与原有的全量子理论相比,新的方法计算过程更为简洁,避免了原有理论对于碰撞系统热运动速率分布的依赖性。

此外新的方法在绝大部分的温度范围内与实验及半经典理论结果吻合,但在低温极限下与半经典理论结果出现显著差异,预示着在低温极限下可能存在实验上尚无法观测的量子效应。

与此同时,为了进一步提高实验观测的精度,本文自行搭建了FP干涉仪,进而使用饱和吸收光谱技术消除了谱线中的多普勒展宽效应,测量了<sup>87</sup>Rb和<sup>85</sup>Rb同位素的超精细能级劈裂,并计算了其激发态的超精细相互作用常数。

原子结构中的原子能级图与光谱分析的应用范围及局限性分析在原子结构研究中,原子能级图及光谱分析被广泛应用于理解原子内部能级结构和物质与电磁辐射的相互作用。

原子能级图和光谱分析是相互关联的,通过对原子能级图的研究和光谱分析的手段,我们可以了解原子的能级跃迁规律、能谱特征以及其应用范围和局限性。

一、原子能级图的应用范围1. 揭示原子内部能级结构原子能级图是描述原子内部能量分布和能级跃迁的图表。

通过原子能级图的构建和分析,我们可以揭示原子内部能级结构的规律,了解不同能级之间的距离和能量差异。

这对于理解原子的光谱现象和相互作用至关重要。

2. 解释光谱现象原子能级图通过以能量为基础对不同原子的光谱现象进行解释。

当原子吸收或发射光子时,电子会发生能级跃迁。

原子能级图能够清楚描述这些能级跃迁的过程,从而解释不同原子的光谱现象,如吸收光谱、发射光谱、吸收光谱线和发射光谱线等。

3. 分析原子性质原子能级图的研究可以为我们提供分析原子的性质提供基础。

通过观察和分析能级图,我们可以了解原子的电子组态、元素的价电子结构和元素周期表等信息。

这有助于我们深入研究元素的特性以及原子结构对物质性质的影响。

二、光谱分析的应用范围1. 元素分析光谱分析是一种常用于元素分析的方法。

不同元素的原子能级结构和能量差异不同,因此它们的光谱特征也不同。

通过对不同元素的光谱进行分析,可以准确确定样品中存在的元素种类和含量,用于矿产资源勘探、环境监测、食品安全检测等领域。

2. 分子结构解析光谱分析不仅适用于元素分析,还可以用于分子结构解析。

不同分子在吸收或发射辐射时,会产生特定的光谱图像。

通过对分子光谱的研究,可以确定分子的结构、键合情况以及它们的空间构型。

3. 物质性质研究光谱分析为研究物质性质提供了重要手段。

通过分析不同物质样品的光谱信息,可以获得关于物质的电子能级分布、能量跃迁、化学键性质等方面的信息。

这对于材料科学、化学和物理学等领域的研究具有重要意义。

超精细结构与能量能级的分析与计算超精细结构是物理学中一个重要的研究领域,涉及原子和分子的微观结构。

它描述了原子核自旋、电子自旋和电子轨道角动量之间的相互作用,对于理解原子和分子的性质具有重要意义。

本文将介绍超精细结构的基本概念,并探讨与之相关的能量能级的分析与计算方法。

超精细结构的研究起源于原子光谱的观测。

早期的实验观测发现,原子光谱中存在细微的分裂,这被称为超精细结构。

超精细结构的形成是由于原子核的自旋和电子的自旋以及电子轨道角动量之间的相互作用。

原子核的自旋会产生磁场,而电子的自旋和电子轨道角动量也会受到磁场的影响。

这些相互作用导致了原子光谱的细微分裂,形成了超精细结构。

超精细结构的分析与计算需要使用量子力学的方法。

量子力学是描述微观粒子行为的理论框架,它能够解释和预测原子和分子的性质。

在超精细结构的计算中,我们需要考虑原子核的自旋、电子的自旋和电子轨道角动量之间的相互作用。

这可以通过量子力学中的哈密顿算符来描述。

在超精细结构的计算中,一个重要的参数是超精细结构常数。

超精细结构常数是描述超精细结构强度的物理量,它与原子核的自旋、电子的自旋和电子轨道角动量之间的相互作用强度有关。

计算超精细结构常数需要考虑原子核和电子的相互作用以及它们的量子力学性质。

目前,计算超精细结构常数的方法主要有两种:一种是基于量子力学的方法,另一种是基于实验数据的方法。

基于量子力学的方法可以通过求解哈密顿算符的本征值和本征函数来计算超精细结构常数。

这种方法需要考虑原子核和电子的量子力学性质,例如薛定谔方程和波函数。

然而,由于原子核和电子之间的相互作用非常复杂,这种方法往往需要进行复杂的数值计算。

另一种计算超精细结构常数的方法是基于实验数据的方法。

这种方法通过观测和测量原子光谱中的超精细结构分裂来确定超精细结构常数。

实验数据可以提供超精细结构常数的准确值,但是需要进行精确的实验测量。

除了超精细结构常数的计算,还可以通过计算能量能级来研究超精细结构。

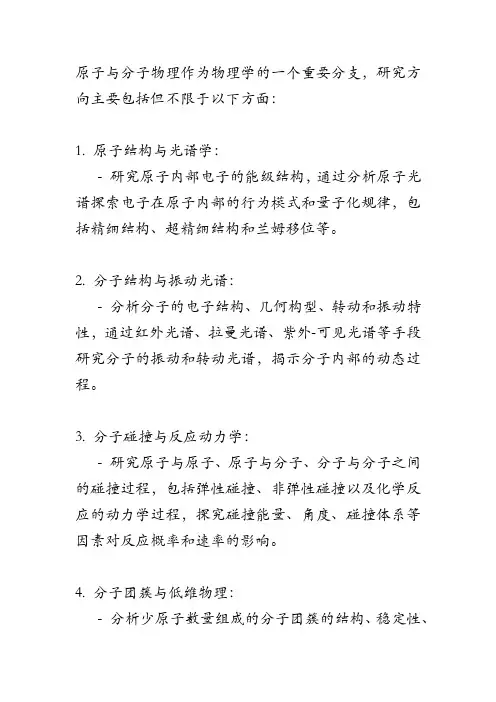

原子与分子物理作为物理学的一个重要分支,研究方向主要包括但不限于以下方面:1. 原子结构与光谱学:- 研究原子内部电子的能级结构,通过分析原子光谱探索电子在原子内部的行为模式和量子化规律,包括精细结构、超精细结构和兰姆移位等。

2. 分子结构与振动光谱:- 分析分子的电子结构、几何构型、转动和振动特性,通过红外光谱、拉曼光谱、紫外-可见光谱等手段研究分子的振动和转动光谱,揭示分子内部的动态过程。

3. 分子碰撞与反应动力学:- 研究原子与原子、原子与分子、分子与分子之间的碰撞过程,包括弹性碰撞、非弹性碰撞以及化学反应的动力学过程,探究碰撞能量、角度、碰撞体系等因素对反应概率和速率的影响。

4. 分子团簇与低维物理:- 分析少原子数量组成的分子团簇的结构、稳定性、电子性质以及光学性质,研究由少数原子组成的二维和三维结构的物理性质和量子效应。

5. 量子信息与量子计算中的原子分子物理:- 探讨原子和分子作为量子比特的可能性,研究如何利用原子和分子的量子态实现量子信息的编码、存储和传输,以及构建量子计算机的硬件基础。

6. 冷原子与量子调控:- 研究极低温条件下(接近绝对零度)的原子、分子系统,包括玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)、费米气体等奇异物态,并探讨如何对其进行精确操控,以实现对量子态的主动调控。

7. 强场物理与非线性光学:- 在强激光场作用下,研究原子和分子的电离、解离、高次谐波产生等非线性效应,以及这些效应在超快光学、阿秒科学等领域的应用。

8. 计算原子与分子物理:- 利用量子力学理论和数值方法,如密度泛函理论(DFT)、多体薛定谔方程求解、蒙特卡洛模拟等,进行原子与分子系统性质的理论预测和计算模拟。

这些研究方向共同构成了原子与分子物理学科丰富而宽广的研究领域,对于材料科学、化学、生物物理、信息科学以及基础物理等诸多领域都有着深远的影响。

光谱的精细结构

光谱是物理学中的一种重要研究工具,它通过测量物质吸收或发射的电磁波谱线来分析物质的性质。

由于分子或原子能级的存在,光谱线一般不是单一的,而是由若干个组成的。

这些组成光谱线之间的能级差被称为光谱的精细结构。

光谱的精细结构是一种微小的能级分裂现象,它通常发生在原子或分子的外层电子能级上。

光谱的精细结构可以分为两种类型:超精细结构和震荡结构。

超精细结构是由于自旋-轨道相互作用引起的,而震荡结构是由于核-电子相互作用引起的。

光谱的精细结构对于原子和分子的结构研究非常重要。

通过对光谱的精细结构进行观测和分析,可以深入了解原子和分子的内部结构和化学性质。

光谱的精细结构还可以用于精确测量物理常数,如原子核的磁矩和电四极矩等。

在光谱研究中,精细结构的分析是非常困难的。

这是由于精细结构的能级差非常微小,只有数千分之一电子伏特,需要使用高分辨率的光谱仪来分析。

此外,由于光谱的精细结构通常是非常复杂的,需要使用计算机进行模拟和分析。

总的来说,光谱的精细结构是一种非常微小但非常重要的能级分裂现象,它可以深入了解原子和分子的内部结构和化学性质,对于物理学和化学研究都具有重要意义。

- 1 -。

1989年诺贝尔物理学奖1989年物理学奖,由三位物理学家分享,他们是美国的诺曼•拉姆齐(Norman F. Ramsey )(获得奖金的一半)、汉斯•徳默尔特(Hans G. Dehmel)和徳国的沃尔夫冈•保罗(Wolfgang Paul)(分享另一半奖金)。

拉姆齐发明了分离振荡场方法及用之于氢微波激射器及其它原子钟。

徳默尔特和保罗发展了原子精确光谱学和开发离子陷阱技术。

诺曼•拉姆齐(Norman F. Ramsey, 1915—2011),岀生于美国华盛顿特区。

母亲是徳国移民,曾是大学数学教师,父亲是西点军校毕业生,当过美军军官。

由于父亲工作没有固左地点,他小时候常随家周游世界,学习不按常规,基本上靠自学。

1919年,第一次世界大战刚刚结束,他父亲被派往法国任职,母亲带着小拉姆齐同父亲一起来到了法国巴黎。

母亲喜爱艺术,来到巴黎这个艺术之都后,产生了一个念头:每个月带儿子参观两次卢浮宫,让儿子从小接受艺术的熏陶° 但第一次参观卢浮宫,拉姆齐就让母亲大失所望,他对艺术不感兴趣,一件作品是只看两眼便催促母亲赶快泄。

后来母亲领他去科技博物馆,意外发现他对那里的展品十分感兴趣, 甚至有些流连忘返。

于是母亲改变了计划,决泄每个月带儿子参观两次科技博物馆。

拉姆齐早年对科学的兴趣是通过阅读一篇关于原子的量子理论的文章而激发的。

当时他并不认为物理可作为自己的职业。

父母曾指望他步父亲的后尘去西点学军事,可是当时他还太小,于是就申请了一项奖学金到堪萨斯大学哥伦比亚学院上学,专业是数学。

由于他每年都获得竞赛优胜奖,在高年级时竟然得到了只有研究生才能从事的教学助理的职位。

1935年拉姆齐从哥伦比亚大学毕业,由于兴趣转向,改为攻读物理学,他得到奖学金到英国剑桥大学卡文迪什实验室学习。

卡文迪什实验室可谓群英荟萃,是20世纪前期物理革命的发祥地之一,先后有二十多人获得诺贝尔奖。

在那里,拉姆齐第一次接触到分子束方法,为他日后的科学研究打下了坚实的基础。

近代物理实验报告光磁共振实验学院班级姓名学号时间 2014年3月22日光磁共振实验实验报告【摘要】:本实验以光抽运的方法来研究气态原子基态及激发态的精细结构和超精细结构塞曼能级间的磁共振。

在加深对原子超精细结构的理解的基础上,使用DH807A型光磁共振实验装置观察光抽运信号,以此来测定铷原子(85Rb,87Rb)的超精细结构塞曼子能级的朗德因子(g)。

【关键词】:光抽运、光磁共振、铷原子、超精细结构、朗德因子【引言】:波谱学方法利用物质的微波或射频共振,来研究原子的精细、超精细结构以及在外加磁场中分裂形成的塞曼子能级,这比光谱学有更高的分辨率。

1950年法国物理学家A.Kastler等人提出光抽运技术,提高了探测信号的灵敏度。

这种光轴运——磁共振——光探测技术,其灵敏度比一般的磁共振探测提高了几个数量级。

这种方法很快就发展成为研究原子物理的一种重要的实验方法。

它大大地丰富了我们对原子能级精细结构和超精细结构、能级寿命、塞曼分裂和斯塔克分裂、原子磁矩和g因子、原子与原子间以及原子与其它物质间相互作用的了解。

为此,Kastler荣获了1966年度的诺贝物理奖。

【正文】:一、实验原理1、能级分裂铷(Z=37)是一价金属元素,天然铷有两种稳定的同位素: 85Rb和87Rb,二者的比例接近2比1。

它们的基态都是52S1/2,即电子的主量子数n=5,轨道量子数L=0,自旋量子数S=1/2,总角动量量子数J=1/2(L—S 耦合)。

)1(2)1()1()1(1++++-++=J J S S L L J J g J 在L —S 耦合下,铷原子的最低激发态仅由价电子的激发所形成,其轨道量子数L=1,自旋量子数S=1/2,电子的总角动量J=L+S 和L-S ,即J=3/2和1/2,形成双重态:52P 1/2和52P 3/2,这两个状态的能量不相等,产生精细分裂。

因此,从5P 到5S 的跃迁产生双线,分别称为D 1和D 2线,它们的波长分别是794.8nm 和780.0nm 。

国家自然科学基金委员会关于发布精密测量物理重大研究计划项目指南的通告正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家自然科学基金委员会关于发布精密测量物理重大研究计划项目指南的通告国家自然科学基金重大研究计划遵循“有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展”的总体思路,围绕国民经济、社会发展和科学前沿中的重大战略需求,重点支持我国具有基础和优势的优先发展领域。

重大研究计划以专家顶层设计引导和科技人员自由选题申请相结合的方式,凝聚优势力量,形成具有相对统一目标或方向的项目群,通过相对稳定和较高强度的支持,积极促进学科交叉,培养创新人才,实现若干重点领域或重要方向的跨越发展,提升我国基础研究创新能力,为国民经济和社会发展提供科学支撑。

国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)现公布精密测量物理重大研究计划2013年度项目指南(见附件)。

一、申请条件本重大研究计划项目申请人应当具备以下条件:1.具有承担基础研究课题的经历;2.具有高级专业技术职务(职称);正在博士后站内从事研究、正在攻读研究生学位以及《国家自然科学基金条例》第十条第二款所列的科学技术人员不得申请。

二、限项规定1.具有高级专业技术职务(职称)的人员,申请或参与申请本次发布的重大研究计划项目与正在承担(包括负责人和主要参与者)以下类型项目合计限为3项:面上项目、重点项目、重大项目、重大研究计划项目(不包括集成项目和指导专家组调研项目)、联合基金项目(指同一名称联合基金项目)、青年科学基金项目、地区科学基金项目、优秀青年科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目(申请时不限项)、国际(地区)合作研究项目(特殊说明的除外)、科学仪器基础研究专款项目、国家重大科研仪器设备研制专项(自由申请项目)、优秀国家重点实验室研究专项项目,以及资助期限超过1年的委主任基金项目和科学部主任基金项目等。

实验目的1. 掌握光抽运-磁共振-光检测的实验原理及实验方法;2. 研究原子、分子能级的超精细结构;3. 测定铷同位素87Rb 和85Rb 的g F 因子,测定地磁场的水平分量;一. 实验原理(一).铷(Rb )原子基态及最低激发态的能级实验研究的对象是铷的气态自由原子。

铷是碱金属原子,在紧束缚的满壳层外只有一个电子。

铷的价电子处于第五壳层,主量子数n=5。

主量子数为n 的电子,其轨道量子数L=0,1,……,n-1。

基态的L=0, 最低激发态的L=1。

电子还具有自旋,电子自旋量子数S=1/2。

85Rb 和87Rb 的基态都是52s 1/2。

由于电子的自旋与轨道运动的相互作用(既L —S 耦合)而发生能级分裂,称为精细结构。

电子轨道角动量L P 与其自旋角动量S P的合成电子的总角动量SL J P P P +=。

原子能级的精细结构用总角动量量子数J 来标记,J=L+S ,L+S-1,…,|L-S|.对于基态, L=O 和S=1/2,因此Rb 基态只有J=1/2。

其标记为5²1/2S 。

铷原子最低激发态是3/22P 5及1/22P 5。

1/22P 5态的J=1/2, 3/22P 5态的J=3/2。

5P 于5S 能级之间产生的跃迁是铷原子主线系的第1条线,为双线。

它在铷灯光谱中强度是很大的。

1/22P 5→1/22S 5跃迁产生波长为06.7947A 的1D 谱线,3/22P 5→1/22S 5跃迁产生波长07800A 的2D 谱线。

原子的价电子在LS 耦合中,其总角动量J P 与电子总磁矩J μ的关系为:JJ J P m eg 2-=μ (1) )1(2)1()1()1(1++++-++=J J S S L L J J g J (2)Jg 是郎德因子,J 是电子总角动量量子数,L 是电子的轨道量子数,S 是电子自旋量子数。

核具有自旋和磁矩。

核磁矩与上述电子总磁矩之间相互作用造成能级的附加分裂。

迈克尔逊干涉仪实验报告,误差分析物理实验迈克尔逊干涉仪实验误差分析及结果讨论实验总结:1.在实际测量中,出现了一下情况:随测量次数的增多,圆心位置发生了变化,这种现象是与理论相悖的,原因是由于M1与M2’未达到完全平行或调整仪器时未调整好,而且圆心偏移速度越快越说明M1与M2’平行度越差。

2.在测量完第一组数据后,反向旋转时会在旋转相当多圈后才会出现中心圆环的由吞吐变吐,这个转变不是立即就完成的,这是因为仪器右侧的旋钮为微调旋钮,使用它对干涉仪的性质改变影响较小,故有吞变吐需要旋转相当一段时间,此时应旋转中部大旋钮,再使用微调,但不要忘记刻度盘调零。

3.两组数据所测得的结果相差较大,这可能是由于测量过程的误差或操作失误所引起的,应尽量避免。

4.实验中还观察到许多现象,如M1上出现很多光斑,其中有亮有暗,同心圆的粗细和疏密变化等等。

但由于理论知识的缺乏,我们尚无法给出上述问题的完美解释,需要我们进一步的学习与探索。

一进行分析讨论。

从数据表格可以看到,在误差允许范围内,测量波长与理论波长一致,验证了这种测试方法的可行性。

误差分析:①实验中空程没能完全消除;②实验对每一百条条纹的开始计数点和计数结束点的判定存在误差;③实验中读数时存在随机误差;④实验器材受环境中的振动等因素的干扰产生偏差。

3)实验结果:经分析,当顺时针转动旋钮时,“吐”出圆环,此时测得一波长,当逆时针转动旋钮时,“吞”出圆环,此时亦测得一波长。

将二者取平均值得测得光的波长:,P=0.95。

5.一个迈克尔逊实验,不但让我领悟到迈克尔逊设计干涉仪的巧妙和智慧,也更让我知道了做实验要有耐心和恒心,哪怕实验再麻烦,也必须坚持不懈,注重细节,这样才能真正地把实验做2.1、为什么白光干涉不易观察到?答:两光束能产生干涉现象除满足同频、同向、相位差恒定三个条件外,其光程差还必须小于其相干长度。

而白光的相干长度只有微米量级,所以只能在零光程附近才能观察到白光干涉。

关于氢原子光谱的超精细结构的研究摘要:本文通过介绍原子核的结构、原子核的自旋以及核磁矩,讨论了氢原子光谱的超精细结构的产生原因并介绍了相关公式推导。

关键词:光谱;氢原子;超精细结构原子核的结构1、原子核自卢瑟福提出原子的核式模型以来,原子就被分为两部分来处理:一是处于原子中心的原子核,一是绕核运动的电子。

除了原子核的质量和电荷外,原子核的其他性质对原子的影响是相当微小的,核外电子的行为对原子核的性质也几乎毫无关系。

原子和原子核是物质结构泾渭分明的两个层次。

2、原子核的结构发现中子之前,人们知道的“基本”粒子只有两种:电子和质子。

物理学家开始时有把原子核当做质子和电子的组成体的想法,但一开始就遇到了不可克服的困难。

因为假如原子核由质子和电子所组成,那么,我们将无法解释核的自旋,且推导出来的原子核内电子的能量与实验结果不符。

在查德威克发现中子之后,海森堡很快就提出了原子核由质子和中子所组成的假说。

海森堡把质子和中子统称为核子,并把中子和质子看做核子的两个不同状态。

原子核的自旋以及核磁矩1、电子自旋在乌仑贝克和古兹米特提出电子自旋之前,泡利为了解释原子光谱的超精细结构,就提出了原子核作为一个整体必须有自旋的假设。

但是,只有在查德威克发现中子之后,人们才理解自旋的起源。

实验发现,中子和质子都是费米子,具有的固有角动量(自旋)与电子一样。

既然原子核式中子和质子所组成,它的自旋就应该是中子和质子的轨道角动量和自旋之和。

我们研究的“原子核的自旋”,都是指原子核基态的自旋。

2、核磁矩除了核子的自旋磁矩外,我们还要考虑轨道磁矩。

下面给出自核自旋的核磁矩的表示式。

类似于原子磁矩的表示式,核磁矩和核自旋角动量I成正比。

μI = g IμN I在磁场中,核自旋磁矩与磁场相互作用所产生的附加能量为U = -μI •B = -g IμN Bm I因为m I有2I+1个值,所以有2I+1个不同的附加能量,于是就发生赛曼能级分裂,一条核能级在磁场中就分裂为2I+1条,相邻两条分裂能级间的能量差为上述对核自旋磁矩与磁场的相互作用的讨论是下面研究氢原子光谱的超精细结构的基础。

超精细结构研究与应用随着科学技术的不断发展,超精细结构已经成为了新的研究热点。

超精细结构,即小于50纳米的微观结构,具有极强的物理、化学和生物特性。

这些微观结构不仅在学术研究领域有着广泛的应用,也被广泛运用于工业生产和医疗领域。

一、超精细结构的研究方法超精细结构的研究方法多种多样,主要包括扫描电镜、透射电镜、原子力显微镜、拉曼光谱等多种技术手段。

这些技术手段不仅可以观察材料的表面特征,还可以深入地观察材料内部的微观结构,帮助科学家们更好地了解这些材料的物理、化学和生物特性。

例如,在生物医学领域,原子力显微镜非常重要。

通过原子力显微镜,科学家们可以观察到细胞的内部结构,甚至可以观察到细胞中分子的运动轨迹。

这项技术的应用可以帮助医学研究人员更好地了解人体的生命机理和病理机制,为医学诊疗提供更加有效的帮助。

二、超精细结构在材料工业中的应用超精细结构的研究不仅对学术研究有着重要的帮助,还在工业生产领域中被广泛应用。

通过超精细结构的改变,可以使材料的物理性质、化学性质和生物性质得到改变,从而为材料工业的发展提供强大支撑。

例如,通过超精细结构的调控,可以使得材料的硬度和强度得到提高,从而适用于航空航天领域中的高强度金属件和高性能碳纤维材料。

此外,利用超精细结构的控制,可制备出具有高效催化性能的纳米晶材料,应用于环境治理、新能源的生产等各个方面。

三、超精细结构在医学领域中的应用超精细结构的研究在医学领域中也有非常广泛的应用。

通过对生物细胞的超精细结构进行研究,可以更好地了解细胞的生物特性,并在研究细胞的生命过程中取得更丰富的研究成果。

利用超精细结构的控制,可以制备新型的生物医学材料。

例如,利用生物分子自组装技术,可以制备出具有特殊化学、物理特性的超精细生物医用材料,用于骨修复、血管修复、细胞移植等领域。

此外,利用微流控技术结合超精细结构的控制,可以制备出具有定向生长能力的神经元芯片,用于神经系统疾病的治疗。

四、超精细结构的未来随着各种研究技术和材料工业的不断发展,超精细结构的应用前景将越来越广阔。