英国的中东外交及其结果剖析(1914-1923)

- 格式:pdf

- 大小:323.35 KB

- 文档页数:5

在整个世纪,英国的外交政策主要是以其雄厚的经济、军事实力为后盾,对欧洲大陆采取均势政策。

但第一次世界大战对战后英国外交政策的走向起到了意想不到的作用。

一战后英国面临复杂的决策环境:既要防止德国东山再起,又要抑制法国过于强盛;既要在远东与渐露锋芒的日本周旋,又要警惕实力猛增的美国对世界霸权的争夺,还要抵制苏联“共产主义”的蔓延。

于是英国审时度势,在年代采20取了扶德抑法、联美反日、警惕美国、排斥苏联的外交政策。

这一外交政策的实质仍然是坚持“均势”这一传统目标,不过世纪年代英国的均势外交已2020由欧洲大陆转向世界,从“实力外交”转向“纯粹外交”。

世纪年代英国在欧洲实行了扶德抑2020法、排斥苏联的均势外交政策。

即在欧洲保留一个不被肢解的德国来西抑法国东抵苏联;支持意大利,巴尔干国家,打击法国在东欧的势力,以保持法德势力均衡;建立反苏统一战线,遏制苏俄“共产主义”的扩张。

年巴黎会议失败,这标志着英法关系由“诚1923恳的协约”走上了“诚恳的决裂”。

鲁尔危机爆发后,英国向法国提出最后通牒式的声明,迫使法国同意用协商的办法解决赔款问题。

年英国又通过签1925订《洛迦诺公约》剥夺了法国对德国单独制裁的权力,促使法国的盟国因得不到足够的安全保障而产生了与法国的离心倾向,法国在东欧的同盟体系受到严重破坏。

年由英国控制的国联吸收德国为会员1926国,这标志着德国已经摆脱掉战败国的身份,重新成为欧洲大国之一,这是英国扶德抑法政策的突出表现。

为了抵制苏俄“共产主义”的影响,在整个20年代,由英国主持召开的一系列重要国际会议和签订的一系列重要条约均把苏朕排斥在外。

只有在英国对苏俄有贸易需求而召开的热那亚会议上,苏俄才获得了一个讲话的机会,但这次会议并未改变英国联合其它资本主义国家反对苏俄、孤立苏俄的外交政策。

《拉巴洛条约》的签订使苏俄找到了打破反苏统一战线的突破口,这是英国始料未及的。

英国被迫于 1924年承认苏联,但苏联只是获得了与资本主义国家并存的权利和进行贸易往来的机会,在整个年代,苏20联并未能够在国际事务中发挥其应有的大国作用,而是被排斥在国际事务之外,由英法控制的国联直到年才接收苏联为成员国。

专题13 两次世界大战与国际秩序的演变1.(2024·湖北·高考真题)1913年,多米尼加对德国进出口占其对外贸易总额约20%,到1916年这两项数据均清零。

1914—1917年,阿根廷三大农产品大麦、小麦和亚麻的出口量价齐跌。

尽管战时需求挽救了巴西橡胶业,但其咖啡贸易在1914—1915年间下降了三分之一。

1914—1918年,上海、大阪的现代纺织厂产量暴增。

这些现象反映()A.世界市场因战争濒临崩溃B.欧美国家侵略重心转移C.第一次世界大战的全球性D.单一产业结构弊端显现2.(2024·山东·高考真题)下图为1918年10月23日英国《笨拙》杂志刊登的一幅漫画《大兵与文官》。

该漫画揭示出()协约国军队总指挥福煦对法国总理克里孟梭、美国总统威尔逊和英国首相劳合·乔治说:先生们、如果你们要走这条路,小心踩雷!A.英国对德国的强烈担忧B.第一次世界大战的非正义性C.战后国际关系体系的脆弱D.英、法、美利益诉求的一致性3.(2024·重庆·高考真题)二战后日本部分影视通过描绘战争中的平民个体在东京大轰炸、广岛和长崎原子弹爆炸,以及太平洋战争中所遭受的创伤记忆,将日本民众构建成为“战争受害共同体”参与塑造了日本社会新的“二战史观”这种做法的目的是()A.抵制国内右翼势力B.灌输军国主义思想C.揭示历史复杂面向D.开脱日本战争罪责1.(2024·广东韶关·二模)1890年,对于参与同盟,英国政治家的想法与美国孤立主义者一样,不感兴趣。

然而,到20世纪初英国抛弃了孤立主义,与位于亚洲的日本结盟。

出现这种变化主要是()A.工业化浪潮导致英国经济衰落B.国际舞台上日本扮演重要角色C.英国在亚洲的殖民地先后觉醒D.列强冲突扩展逐渐带有世界性2.(2024·湖南·一模)英国人厄斯金·柴德斯在 1903年出版的小说《沙岸之谜》中讲述了英国外交官员卡拉瑟斯在德国北部度假时,意外发现德国人在波罗的海秘密建造军事基地,策划进攻英国的企图,之后冲破德国间谍的重重阻挠,将消息带回英国的故事。

战后国际关系史名词解释富尔敦演说。

1945年7月,英国举行大选,保守党在选举中失败,丘吉尔被迫辞去首相职务。

1946年月1月16日,丘吉尔应美国总统杜鲁门之邀赴美国。

3月5日,他应邀前往密苏里州富尔敦市威斯敏斯特学院发表演说。

演说题目被杜鲁门称之为“和平砥柱”,因其演说中有著名的一句“从波罗的海边的什切青到亚得里亚海边的里雅斯特,一幅横贯欧洲大陆的铁幕已经降下来”故史称“铁幕”演说。

丘吉尔主张“各英语民族同胞手足一样的联合”,“这种联合就是以英联邦与帝国为一方和以美利坚合众国为另一方建立特殊的关系”。

联合的目的乃是反对苏联和受其影响下的日益增长的社会主义革命。

丘吉尔鼓吹加强实力,反对所谓“铁幕”后的国家。

“铁幕”后来被作为社会主义国家的代名词。

美国政府利用丘吉尔的演说,奏响了“冷战”的序曲。

三环外交。

由英国前首相丘吉尔提出的英国在第二次世界大战后初期的外交战略。

其主旨是企图通过英国在与美国、英联邦和联合起来的欧洲这三个环节中的特殊联系,充当三者的联结点和纽带,以维护英国的传统利益和大国地位。

1948年时处在野地位的保守党领袖丘吉尔提出了三环外交的概念。

他说“当我展望我国未来时,我感到在自由和民主国家中存在着三个大环。

第一环自然是英联邦和英帝国极其所包括的一切。

其次是包括英国、加拿大和其他英联邦自治领土在内,还有美国起着如此重要作用的英语世界。

最后就是联合起来的欧洲。

这三个大环同时并存,一旦它们连接在一起,就没有任何力量或力量的结合足以推倒它们,或者敢于向它们挑战。

现在假如你们想象一下,你们就会看到,我们是在这三环中的每个环里都占有重要地位的唯一国家,事实上我们正处在三环的连接点上”。

丘吉尔的这一外交思想,就是试图以英美特殊关系为基础,希望法、德和解,恢复欧洲均势,并利用原有的殖民地体系,挽救和恢复在二战中被削弱的英国的国际地位。

在19世纪,英国一直奉行着“光辉孤立”的外交政策。

这一政策的基本方针就是不参加任何正式固定的同盟,对英国而言:“如果出现某种霸权威胁或危害到它本身利益的争端,英国即能以这样或那样的形式进行干预,把自己的砝码加到霸权威胁或有利于自己的一方。

此外,作为殖民大国,欧洲均势的维持有利于它把注意力集中于海外扩张方面。

”[1]然而,与“光辉孤立”政策相呼应的是英国强大的经济和军事实力。

但是,到19世纪70年代中期开始,英国的经济发展日趋缓慢,新兴的强国———美国、德国在经济上逐渐赶上并超过了英国。

英国在许多地区面对日益严峻的挑战,传统的光辉孤立政策已经无法应付群雄角逐、纷争不断的局面,大英帝国的利益到处经受着空前的压力。

在远东地区,俄国扩张速度的加剧,法俄同盟的建立,以及德国介入远东事务等事件的发生。

俄、德、法三国三国势力的联合使英国在列强对远东的争夺中处于劣势。

“光辉孤立”政策听起来虽然情感上让人满意,但却不是一项长久之计。

英日两国政治上的接近开始于1894年的5月,英日双方进行了一次谈判,英国政府提出:如果日英缔结新约而“俄法要求策略性的让与,日本该当如何?”“如果俄法在日本要求储煤基地又当如何呢?”对此,日本公使言称:“若是俄法由此要求,那么英国也有此种要求的权利。

然而,若是违反道理,敢于依恃暴力来向我国提出不法的要求,那么无论是俄法还是其他国家,日本都将不惜举国化为焦土也要进行反抗。

”[2]这等于日本对英国作了政治上的保证,不会对俄法进行妥协,这就避免了俄法日三国互相妥协联合的可能性,这个则是英国希望看到的。

1894年中日甲午战争开始后,日本以咄咄逼人的势态向中国进攻。

英国政府鉴于形势紧迫,先后进行了两次调停。

10月5日,英国政府倡议共同行动,以求在“即将爆发的革命运动中”保护侨民。

次日,呼吁德法意俄美各国对战争进行联合干涉,并指示驻日公使刺探日本政府对讲和的意向。

10月6日,英政府向德、法、俄、美等国提议联合劝告中日战争和平解决。

姚锦祥【内容摘要】 本文旨在探讨两次世界大战期间日本的中东外交及日英关系变迁。

这一时期日本的中东外交可分为三个阶段:1918年至1932年为开拓期,以推进“贸易通商”为核心,协助日本在一战后完成经济复苏;1933年至1936年为调整期,随着英国对日本的疑虑上升,在中东陆续推出经济反制政策,应对“经济竞争”开始成为日本中东外交的主线;1937年至1939年为突变期,随着集团经济和大国对抗时代来临,日本与中东的贸易空间急剧收缩,开始更多关注如何利用中东扩大其“战略安全”利益。

这二十年日本中东外交的转变,既体现出日本对中东需求的变化,也客观反映出日英关系“合作-竞争-对抗”的发展轨迹。

日英不仅在远东存在尖锐矛盾,在英国视为禁脔的中东也暴发利益冲突,这加速了两国关系的质变。

【关键词】 经济外交中心主义 战略安全 中东外交 日英关系【中图分类号】 K313.45 【文章编号】 1003-4048(2021)04-0079-10【文献标识码】 A 【DOI】 10.16496/ki.rbyj.2021.04.009【作者简介】 姚锦祥,中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员,清华大学战略与安全研究中心客座研究员(北京 100005)两次世界大战期间日本的中东外交与日英关系日本对中东的早期探索,主要集中于和奥斯曼帝国的往来,但此时的交流依然十分有限。

一战后奥斯曼帝国解体,英国依托其委任统治体系,在中东的影响力大为增强。

[1]日本在一战中曾派遣第二特务舰队前往地中海,配合英国对德的反潜活动。

凭借这些“功绩”,一战后日本得以积极扩大在中东的存在,陆续在塞得港、伊斯坦布尔、开罗和亚历山大设置领馆,开启了战间期①中东外交的序幕。

学界对“日本战间期中东外交”的关注尚不够充分,现有研究主要集中在以下四个领域。

第一,国别选择上多以土耳其为主,其余国家涉及较少。

现有研究多将日本中东外交视作一战前对土关系的延伸,关注日本与土耳其的政经关系。

第一次中东战争的历史背景与影响第一次中东战争,也被称为1948年阿以战争,是发生在1948年5月15日至1949年3月10日之间的一场重要冲突。

这场战争主要涉及以色列与埃及、约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、沙特阿拉伯等阿拉伯国家,其根源可以追溯到历史问题、民族主义和领土争端等多个方面。

一、战争背景1.历史问题:中东地区是欧洲人以欧洲为中心而提出的一个地理概念,包括埃及、叙利亚、黎巴嫩、伊拉克、约旦、科威特、巴勒斯坦和以色列等多个国家和地区。

巴勒斯坦位于中东的中心地带,历史上一直是强邻和大国争夺的主要目标。

犹太人古时称为希伯来人,他们和迦南人、阿拉伯人等都是西亚古代闪族的后裔,曾共同生息在巴勒斯坦土地上。

然而,由于历史上的迁徙、征服和流散,犹太人在巴勒斯坦的立国历史几经波折。

2.联合国决议:1947年11月29日,第二届联合国大会通过了关于巴勒斯坦分治计划的第181号决议,即《关于巴勒斯坦将来处置的分治计划》。

该决议将巴勒斯坦地区分为阿拉伯国、犹太国和耶路撒冷市三部分,并规定犹太国和阿拉伯国分别享有约56.4%和43.6%的领土,耶路撒冷市则由联合国管理。

这一决议引起了阿拉伯国家和人民的不满,成为战争爆发的导火索。

二、战争过程1.初战阶段:1948年5月15日凌晨,阿拉伯国家埃及、伊拉克、叙利亚等政府军队进入巴勒斯坦地区,向成立不久的以色列国宣战。

阿拉伯国家联盟(以下简称阿军)初战取得节节胜利,以色列军队(以下简称以军)全线溃败。

随后,美、英、苏三国操纵联合国安理会命令双方在36小时内停火,为以军重新组织和装备军队提供了时间。

2.反攻阶段:以色列在停火期间扩充兵员、采购武器并进行军事改组。

1948年7月9日,以色列向阿拉伯国家发动进攻,行动代号为“十天进攻”。

以军经过一系列战斗,不仅扭转了战场形势,还打通了耶路撒冷的走廊并改变了自身的战略地位。

3.决战阶段:1948年10月15日,以军为了进攻加利利地区和内格夫,发动了三次战役。

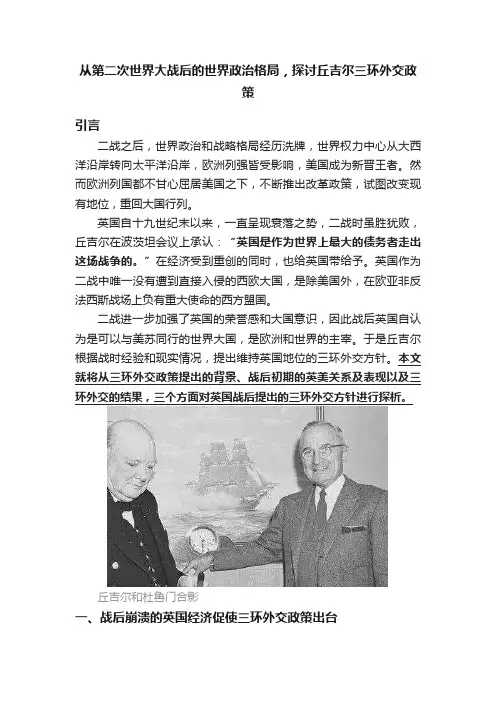

从第二次世界大战后的世界政治格局,探讨丘吉尔三环外交政策引言二战之后,世界政治和战略格局经历洗牌,世界权力中心从大西洋沿岸转向太平洋沿岸,欧洲列强皆受影响,美国成为新晋王者。

然而欧洲列国都不甘心屈居美国之下,不断推出改革政策,试图改变现有地位,重回大国行列。

英国自十九世纪末以来,一直呈现衰落之势,二战时虽胜犹败,丘吉尔在波茨坦会议上承认:“英国是作为世界上最大的债务者走出这场战争的。

”在经济受到重创的同时,也给英国带给予。

英国作为二战中唯一没有遭到直接入侵的西欧大国,是除美国外,在欧亚非反法西斯战场上负有重大使命的西方盟国。

二战进一步加强了英国的荣誉感和大国意识,因此战后英国自认为是可以与美苏同行的世界大国,是欧洲和世界的主宰。

于是丘吉尔根据战时经验和现实情况,提出维持英国地位的三环外交方针。

本文就将从三环外交政策提出的背景、战后初期的英美关系及表现以及三环外交的结果,三个方面对英国战后提出的三环外交方针进行探析。

丘吉尔和杜鲁门合影一、战后崩溃的英国经济促使三环外交政策出台二战结束后,英国虽属于战胜国,但英国的经济已经接近崩溃边缘。

受到战事影响导致英国负债累累,战争吞噬了英国四分之一的财富,共计七十三亿英镑。

军费支出两百五十亿英镑,国债由战前的七十二点五亿英镑增加到两百一十四点七亿英镑,战争负债达到二十七点二三亿英镑。

为应付战争需要,英国变卖了四十二亿英镑的海外资产。

国内民用生产行业萎缩,出口率不及战前的三分之一,后来又出现了严重的支付危机,导致国外债务问题更加恶化。

英国将希望放在二战中暴富的美国,希望利用战时形成的英美特殊关系,依靠美国的帮助来保留英国的空架子和大国地位。

但是美国并没有拉英国一把的想法,为实现独霸世界的野心,宣布终止执行租借法案,导致英国经济雪上加霜,后又在美国苛刻的条件下签订《英美政府财政协定》也没能缓解英国的财政困难。

1947年一月英国政府白皮书说道:“不列颠处于极其危险的境地。

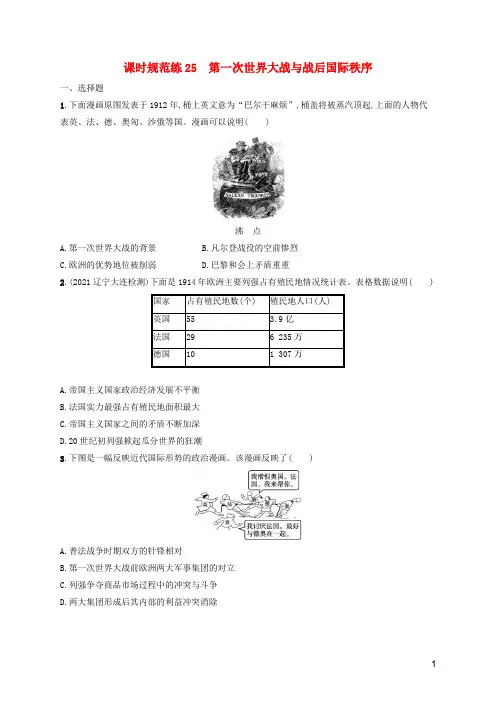

课时规范练25 第一次世界大战与战后国际秩序一、选择题1.下面漫画原图发表于1912年,桶上英文意为“巴尔干麻烦”,桶盖将被蒸汽顶起,上面的人物代表英、法、德、奥匈、沙俄等国。

漫画可以说明( )沸点A.第一次世界大战的背景B.凡尔登战役的空前惨烈C.欧洲的优势地位被削弱D.巴黎和会上矛盾重重2.(2021辽宁大连检测)下面是1914年欧洲主要列强占有殖民地情况统计表。

表格数据说明( )A.帝国主义国家政治经济发展不平衡B.法国实力最强占有殖民地面积最大C.帝国主义国家之间的矛盾不断加深D.20世纪初列强掀起瓜分世界的狂潮3.下图是一幅反映近代国际形势的政治漫画。

该漫画反映了( )A.普法战争时期双方的针锋相对B.第一次世界大战前欧洲两大军事集团的对立C.列强争夺商品市场过程中的冲突与斗争D.两大集团形成后其内部的利益冲突消除4.英国的海洋优势不仅关系到英国本土及海外帝国的安全,且更关系到英国作为欧洲均势的调控者对欧洲国家体系担负的特殊责任,这种责任要求英国在必要时,有能力对欧洲大陆均势的失衡进行有效干预。

19世纪末20世纪初的英德海军竞赛,不仅激起了英国的深刻敌意,同时也引起了法国和俄国的强烈恐慌。

这段论述意在强调英德海军竞赛( )A.威胁到英国的本土安全和殖民霸权B.彻底改变了欧洲国际关系的均势格局C.暴露了德国企图称霸欧洲和世界的野心D.加剧了列强之间的矛盾,国际局势趋于紧张5.丘吉尔说:“英国的政策并不考虑企图称霸欧洲的国家究竟是哪一个国家……它唯一关心的是谁是最强大的,或具有支配力量的暴君。

因此,我们不要怕别人说我们亲法反德。

如果情况改变,我们同样可以亲德反法。

”这一说法反映出英国奉行的外交原则是( )A.民族自决B.势力均衡C.绥靖主义D.严守中立6.德国统治集团自19世纪90年代开始,从争取称霸欧洲的“大陆政策”转向夺取全球霸权的“世界政策”。

这一政策的转变加剧了( )A.德美矛盾B.英德矛盾C.德法矛盾D.德日矛盾7.(2021山东菏泽模拟)学者罗素认为,第一次世界大战持续发展是由于以下因素:俄国渴望占有君士坦丁堡;德国在控制奥斯曼帝国后,还渴望扩展到巴格达和波斯湾;而对于波兰的独立问题而言,虽然德国希望波兰享有自治权,但是俄国并不希望如此。

中东问题的历史和现状中东问题一般指阿拉伯与以色列之间的争端,是自二次大战结束以后延续至今时间最长的一个地区热点问题。

中东地区重要的战略地位和战略资源牵动着许多国家的利益。

“9·11〞事件后,因肇事者多为伊斯兰教信仰者,有人将它与“文明冲突〞相联系。

因此,中东问题更加为世人所关注。

这里从历史角度提供一些背景情况,并对此作一些分析和思考。

一、历史回忆关于中东问题的历史沿革,不妨以“一、二、三、四〞概而言之,那就是:一个祖先,两个民族,三次流散,四次战争。

一个祖先,两个民族。

巴勒斯坦古称迦南,其居民称迦南人,原是阿拉伯半岛闪族的一支。

约公元前11世纪,爱琴海沿岸的腓力斯丁人移居迦南。

公元前5世纪,希腊史学家希罗多德首次称该地区为“巴勒斯坦〞,即希腊语“腓力斯丁人的土地〞之意,一直沿用至今。

约公元前1900年,闪族的另一支在族长亚伯拉罕率领下,由两河流域的乌尔迁徙到迦南。

据?圣经?所说,亚伯拉罕与其妻撒拉生子以撒,他们便是犹太人的祖先。

后犹太人逃亡埃及,摩西率众出埃及返迦南,一直到二战后建立以色列国,都是源于这一支系。

亚伯拉罕与其妾埃及人夏甲生子易司马仪,因被撒拉所不容,被赶至半岛,繁衍生息,他们便是半岛北阿拉伯人的祖先,伊斯兰教的先知穆罕默德即是其后裔。

2002年11月,阿拉法特在会见中国中东特使后,针对以色列外长内塔尼亚胡威胁要把他赶走,冲动地对记者说:“我是阿拉法特,我也是亚伯拉罕的子孙。

〞三次流散。

约公元前1025年第一个希伯来人国家—希伯来王国在迦南建立。

公元前930年王国一分为二,北方称以色列王国,南方称犹大王国。

公元前722年亚述国灭以色列国,公元前586年新巴比伦国灭犹大王国,两国数万臣民连同君主都被掳往战胜国,史称“失踪的10个以色列部落〞和“巴比伦之囚〞。

这是犹太人的第一次大流散。

公元前334年马其顿王亚历山大再灭受波斯帝国支持的犹太国家,犹太人流散到南欧、地中海诸岛、北非及中亚地区,这是第二次大流散。

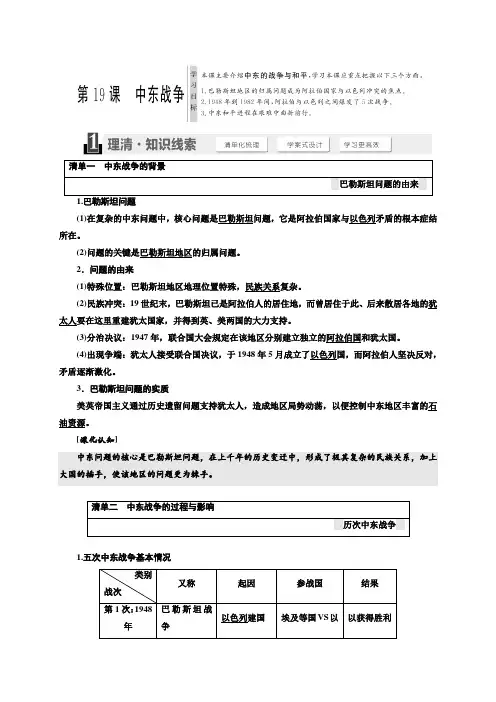

(1)在复杂的中东问题中,核心问题是巴勒斯坦问题,它是阿拉伯国家与以色列矛盾的根本症结所在。

(2)问题的关键是巴勒斯坦地区的归属问题。

2.问题的由来(1)特殊位置:巴勒斯坦地区地理位置特殊,民族关系复杂。

(2)民族冲突:19世纪末,巴勒斯坦已是阿拉伯人的居住地,而曾居住于此、后来散居各地的犹太人要在这里重建犹太国家,并得到英、美两国的大力支持。

(3)分治决议:1947年,联合国大会规定在该地区分别建立独立的阿拉伯国和犹太国。

(4)出现争端:犹太人接受联合国决议,于1948年5月成立了以色列国,而阿拉伯人坚决反对,矛盾逐渐激化。

3.巴勒斯坦问题的实质美英帝国主义通过历史遗留问题支持犹太人,造成地区局势动荡,以便控制中东地区丰富的石油资源。

[深化认知]中东问题的核心是巴勒斯坦问题,在上千年的历史变迁中,形成了极其复杂的民族关系,加上大国的插手,使该地区的问题更为棘手。

1.五次中东战争基本情况2.中东战争的影响(1)严重阻碍了中东地区的发展,给当地人民带来巨大灾难。

(2)以色列占据了巴勒斯坦的几乎全部领土和其他阿拉伯国家的部分领土,但却无力使他们承认其在中东的合法地位。

(3)阿拉伯国家和巴勒斯坦无法靠战争收复失地。

1.(1)20世纪70年代末开始,国际大环境趋向缓和。

(2)埃及总统萨达特思想认识发生转变,开始谋求以和平方式来解决中东问题。

2.和平进程(1)埃以言和:①1977年,萨达特总统访问耶路撒冷。

②1978年,美、埃、以三国首脑签署《戴维营协议》。

(2)巴以缓和:①20世纪80年代初,巴解组织明确提出“以土地换和平”原则。

②1993年,巴以签署《关于临时自治安排原则宣言》。

(3)新世纪计划:2003年,联合国、欧盟、美国、俄罗斯出台分阶段实现中东和平的“中东和平路线图”计划,巴以双方表示接受。

3.和平解决中东问题的困难(1)致力于中东和平的重要人物如萨达特、拉宾被极端分子杀害。

(2)以色列右翼政权在中东问题上采取强硬态度。

人大精品课程《世界现代史》课后习题题目(9章77题)第一章第一次世界大战1.阐述第二次工业革命的背景,内容及结果。

2.论述19世纪末、20世纪初资本主义发展不平衡的原因及其表现和后果。

3.叙述英国国内自由主义改革的主要内容及历史意义。

4.阐述法国共和制的建立。

5.论述美国两党制。

6.阐述19世纪末、20世纪初德国、俄国和日本走军国,专制主义道路的主要原因及其表现。

7.如何认识俄国民粹派运动和日本自由民权运动的性质与意义?8.阐述20世纪初俄国斯托雷平改革的内容及意义。

9.叙述1905年俄国革命的背景和历史影响及主要过程。

10.为什么说第一次世界大战是19世纪以来帝国主义矛盾发展的继续?11.阐述三国同盟和三国协约的形成及影响。

12.评价第一次世界大战的性质及后果。

第二章俄国十月革命和二、三十年代的苏联1.战时共产主义与新经济政策的背景以及各自的作用2.如何评价《布列斯特-立托夫斯克和约》?3.结合史实,评价苏联的经济政治体制,它给我们怎样的启示?4.第二次世界大战前苏联外交政策的变化5.试评述《苏德互不侵犯条约》?第三章一战后期与二十年代的国际关系1.简述巴黎和会的性质及其特点。

2.评析《凡尔赛条约》。

3.评析国际联盟及其得失。

4.美国的“十四点计划”及其外交方针。

5.简述华盛顿会议召开的背景与条件。

6.评析《九国公约》的性质。

7.试析苏联社会主义外交路线的特点。

8.从热那亚会议,看苏联外交政策的特点。

9.试分析说明土耳其资产阶级革命对世界民族解放运动的影响。

10.《洛桑条约》订立的意义及其分析。

11.从鲁尔危机,看欧洲围绕德国赔款问题的国际关系特点。

12.凡尔赛—华盛顿体系述评。

13.试分析美国就德国赔款问题其外交政策的变化。

14.道威斯计划的功过分析。

15.如何看待杨格计划。

16.试论洛迦诺公约的背景、内容及其结果。

17.评析二十年代的国际裁军运动。

18.如何看待《非战公约》。

第四章20年代资本主义世界的相对稳定1.比较凡尔赛—华盛顿体系与维也纳体系和二战后雅尔塔体系之间的异同。

两次世界大战之间的国际关系1919——1939[英] E.H卡尔徐蓝译绪论和平安排对欧洲的安排一战持续了四年零三个月——从1914年7月28日奥匈帝国向塞尔维亚宣战,到1918年11月11日协约国接受了德国的要求而签订停战宣战。

1919年协约国和参战国德国签订了凡尔赛条约,同奥地利签订了圣日耳曼条约,同保加利亚签订了纳伊条约,1920年匈牙利签订了特里亚农条约,土耳其:色佛尔条约——洛桑条约凡尔赛给德国的是奴役性状况,包括(惩罚、赔偿、非军事区、裁军)领土方面:德国把阿尔萨斯和洛林归还给法国,在欧本和马尔梅迪割让两块极小的土地给比利时,放弃与卢森堡的关税同盟。

萨尔矿区由国际联盟的一个委员会管理15年,期满由全民公决来决定。

南部,德国割让一窄条领土给新建的国家捷克斯洛伐克,并禁止与奥地利合并,在北部,石勒苏益格(1864夺自丹麦)由全民公决决定归属,割让默麦尔港口给立陶宛。

将波兹南省和西普鲁士省的大部分割让给波兰,把东普鲁士和德国隔离开来。

但泽由波兰指导对外关系。

凡尔赛条约的领土条款使德国在欧洲失去了2.5万多平方英里的土地和大约700万人口。

1921下半年美邀请英,法,日,意再加上葡萄牙,中国,荷兰召开了华盛顿会议,签订了三个条约。

第一个成为《四国条约》美、英、法、日,尊重他们在太平洋岛属地的权利,受到威胁时,四国共同商量。

打破了英日同盟。

第二个是《五国协定》,为海军的裁军设定了限度。

日本为英法的60%,法国和意大利为35%。

第三个《九国公约》尊重中国独立与完整。

第一部分强制时期:联盟国家(1920-1924)第一章法国和他的联盟1919年后法国一直追求的是安全,法国一直希望获得莱茵河及其河上的桥梁这一天然屏障,盟国拒绝,他采取了双管齐下的方式:建立条约保证体系和联盟体系。

条约体系:法国催促英国给予某种追加的援助保证反对德国的侵略,然而英国并不打算使自己在承担义务上走的更远。

联盟体系:在西部,法国依靠1920年与比利时军事同盟,在南部,新出现的捷克斯洛伐克、南斯拉夫、罗马尼亚,他们是法国的天然盟友和附庸国。

孤立主义是英国的传统对外政策,一般是指英国不在和平时期同欧洲大国缔结具有长期义务,特别是军事义务的同盟条约。

其基本要旨是保持充分的行动自由,以避免受事前盟约的束缚,其目的是最大限度地维护其国家利益,保持英国的霸权地位。

尽管孤立主义思想或主张在当今英国的对外政策中已经不占支配地位,但自19世纪60年代以来它曾指导甚至主导了英国的对外政策。

对英国孤立主义外交政策进行研究,有助于我们把握英国对外政策的特点及其发展趋势。

英国的孤立主义(也曾被冠以“光辉孤立”之名,1896年1月,财政部长福斯特在议院就英国外交政策发表演说时第一次用了该词)外交思想源于西方国际关系学中影响最大、历史最悠久的均势理论。

均势就是主要大国保持一种权力大致相等的状态,或者是小国集团与大国保持大致相等的权力。

均势外交思想古已有之。

可以说,英国的孤立主义的外交政策源于均势外交思想,是英国为维持利己的国际环境和秩序而推行大陆均势的必要手段。

英国作为独处一隅的岛国和殖民地大国,维持均势,创造均势对其是有利的。

英国不希望欧洲大陆被一个最强大的霸权所统治,否则整个欧洲大陆的资源就会在一个国家的统治下被集中起来,英国的国家安全就会受到极大的威胁。

随着英国国力的逐步强大和其海上霸权地位的确立,在维持欧洲大陆均势中采取孤立政策,既可避免卷入列强间的冲突以保持行动自由,又可避免对欧洲其他国家承担不必要的保障义务,还可利用列强之间的矛盾扮演调停者的角色,这决定了英国当时对欧洲采取孤立手段以维持均势具有必然性。

英国是在实力强大的基础上实行孤立主义的,英国国力的逐步增强及随之引起的国际地位的变化是其孤立主义外交政策产生的物质前提,使英国具备了孤立的实力。

英国独特的地理位置是其产生孤立主义外交政策的客观前提。

英国是一个海岛国家,位于欧洲大陆的边缘,具有地缘战略优势。

最大限度地实现英国的国家利益是催生孤立主义外交政策的国内动力和决定性因素。

通常认为,1902年的英日同盟协定的签订即标志着孤立主义政策的结束。

第3课中东问题的由来与发展[目标导航]课程标准重点难点了解中东战争发展过程,认识中东问题的复杂性和解决中东问题的艰难性。

1.理解两次中东战争爆发的原因。

(重点)2.探讨中东问题新的复杂因素。

(难点)一、纷争的由来1.中东概况(1)地理概念:“中东”是欧洲人以欧洲为中心提出的一个地理概念;其位于欧、亚、非三大洲的交会点上。

(2)历史特点:宗教、民族文化的多样性及历史演进的复杂性。

(3)战略地位:石油资源丰富,历来是大国、强国看重并倾力争夺的地区。

2.纷争由来(1)英国的“分而治之”①背景:第一次世界大战期间,为了削弱自己的对手奥斯曼帝国,英国允诺奥斯曼帝国境内的阿拉伯人单独建国,其领土可以包括巴勒斯坦地区。

②概况:1917年发表“贝尔福宣言”,支持犹太人在巴勒斯坦复国。

③影响:犹太人开始移居巴勒斯坦,与当地的阿拉伯人的摩擦日益激烈。

(2)主权问题①联合国决议:英国1948年8月1日前结束在巴勒斯坦的委任统治,在该地区分别成立犹太国家和阿拉伯国家。

②阿以冲突:阿拉伯人对联合国决议极为不满,阿以之间就该地区主权问题展开了长期争夺。

[思维点拨]历史上,造成中东地区情况复杂有诸多因素:主要是不同的民族在不同时期都统治过此地、宗教信仰之间的差异、领土纠纷以及殖民统治者实行的“分而治之”的政策等。

[概念阐释]贝尔福宣言:1917年11月,英国外交大臣贝尔福发表赞同犹太人在巴勒斯坦建立国家的公开保证。

是世界主要国家正式支持犹太人回归巴勒斯坦的第一个宣言,对犹太复国主义的发展和中东局势产生了深远的影响。

二、巴勒斯坦战争1.爆发:1948年5月,以色列国宣告成立以后,阿拉伯联军对以色列不宣而战。

2.结果(1)1949年7月,签署了停战协议。

(2)以色列实际控制了巴勒斯坦4/5的土地。

3.影响:没有解决阿以矛盾,反而引起新的领土纷争,为以后中东地区的动荡埋下了隐患。

[思维点拨]中东问题的核心是巴勒斯坦问题,在上千年的历史变迁中,形成了极其复杂的民族关系,加上大国的插手,使该地区的问题更为棘手。

战后国际关系史名词解释一、富尔敦演说1945年7月,英国举行大选,保守党在选举中失败,丘吉尔被迫辞去首相职务。

1946年3月5日,丘吉尔应邀前往富尔敦市发表演说。

丘吉尔主张“各英语民族同胞手足一样的联合”,“这种联合就是以英联邦与帝国为一方和以美利坚合众国为另一方建立特殊的关系”。

鼓吹加强实力,反对所谓“铁幕”后的国家。

联合的目的是为了反对苏联和受其影响下的日益增长的社会主义革命。

美国政府利用丘吉尔的演说,奏响了“冷战”的序曲。

二、三环外交二战后英国实力日益衰落,战后世界力量对比也发生了变化,为了维护英国的传统利益,丘吉尔在1948年提出了三环外交。

第一环是英联邦和英帝国。

第二环是英国、加拿大和其他英联邦及美国构成的英语世界。

第三环是联合起来的欧洲。

这三个大环并存,一旦连接在一起,就没有任何力量足以推倒它们。

“三环外交”试图挽救和恢复在二战中被削弱的英国的国际地位,战后初期的工党政府基本上奉行这一外交政策思想。

三、柏林危机第二次世界大战后,苏美英法四国因对西柏林法律地位的争执而引起的两次国际危机。

根据1945年《苏英美三国雅尔塔会议公报》等有关文件规定,在德国投降后,由四国分区占领德国和柏林。

危机共两次,第一次发生于1948年,又称“柏林封锁”,是冷战开始后其中一个最早发生的危机。

第一次1948年6月-1949年5月德国重建开始后,美英与苏联在德国的问题上矛盾加深,苏联迟迟不愿让德国各占领区合并,并拒绝西方的经济政策。

为此,美国计划将德国西部占领区三合为一。

美英法三国宣布由 6月21日起西占区实行单方的新货币改革,苏联得知后,发表“告德国民众书”,称英美法三国欲分解德国,并仿其道,实行货币改革,发行另种马克。

并于6月24日,全面切断西占区与柏林的水陆交通及货运,只保留从西德往柏林三条走廊通道。

美国空投物资反封锁。

史称第一次柏林危机,形成第一次美苏冷战高潮。

由于苏联理亏,又深知封锁长期必将无果,于5月12日撤销封锁,第一次结束。

思维导图丨第六次中东战争?只有一个国家参战的战争自1948年以来,中东地区经历了一系列重大冲突,这些冲突不仅改变了以色列与周边阿拉伯国家之间的关系,还深刻影响了整个地区的政治版图。

从第一次中东战争到黎巴嫩战争,每一次冲突都带来了新的挑战与转折点。

以下是几次关键的中东战争及其主要事件,帮助我们更好地理解这些历史时刻及其对当今世界的影响。

思维导图第一次中东战争 (1948–1949) 这次战争是在联合国通过了巴勒斯坦分治计划之后不久爆发的。

该计划旨在建立两个国家,一个犹太人国家和一个阿拉伯人国家。

然而,大多数阿拉伯国家反对这一计划。

随着英国的托管期结束,以色列在1948年5月14日宣布独立,紧接着阿拉伯联盟中的几个成员国(埃及、叙利亚、黎巴嫩、约旦和伊拉克)向新生的以色列国发起了进攻。

这场战争最终以停火协议告终,确立了以色列的边界,并导致了大量巴勒斯坦难民流离失所。

第二次中东战争 (1956年)–苏伊士危机,埃及总统纳赛尔决定将苏伊士运河收归国有,这条运河是重要的国际贸易航道。

作为回应,英国、法国和以色列联合对埃及采取了军事行动,试图重新获得对该运河的控制权。

尽管短期内取得了军事上的胜利,但国际社会的压力迫使三国撤军,苏伊士运河最终回到了埃及的控制下。

第三次中东战争 (1967年) –六日战争,由于一系列政治和军事紧张局势的升级,以色列对埃及发起了先发制人的空袭。

这场战争只持续了六天,但结果是灾难性的,埃及失去了西奈半岛,叙利亚失去了戈兰高地,约旦失去了约旦河西岸地区。

此外,加沙地带也被以色列占领。

这次战争极大地改变了中东的政治版图,并加深了巴勒斯坦问题。

第四次中东战争 (1973年) –赎罪日战争 / 十月战争 1973年赎罪日(犹太教的重要节日),埃及和叙利亚同时对以色列发动了突然袭击,试图夺回他们在六日战争中失去的土地。

战争初期,阿拉伯军队取得了战术上的成功,但最终以色列反攻并包围了埃及第三军团。

中东问题历史根源(一)——从犹太复国主义到中东战争的爆发作者:zerone 日期:2009-03-09字体大小: 小中大中东问题历史根源中东写在转贴前的话:不管我们是否承认,政治这东西将牢牢地占据着我们呼吸的空气,我们并不奢望自己能有一双能把世间纷纷扰扰看的真真切切的慧眼,只求死个明白。

中东问题将在很长一段时间内继续作为时事宠儿,它是国际政治的缩影,通过这篇牛人的牛文,或许我们不能看到整只豹子,但如果能看到豹子身上的一个斑点那就够了。

中东问题的历史源流一、从犹太复国主义到中东战争的爆发二战以后,中东问题一直是世界和平的焦点之一,中东问题也是导致不久前美国“九一一”恐怖主义爆炸事件的直接导火索。

人们不禁要问:中东问题的起因是什么呢?这不是一两句话可以讲清楚的事。

3000年前,几乎在周武王灭商建立周王朝的同时,亚细亚大陆的西边,现在被称为巴勒斯坦的土地上,也诞生了一个新兴的希伯来王国,这是以色列-犹太王国的前身。

几百年后,欧罗巴大陆上又诞生了一个强大的罗马帝国。

公元前63年,罗马帝国侵入耶路撒冷,占领了巴勒斯坦。

尽管犹太人曾举行多次武装起义,但均被罗马人镇压下去,犹太人被驱逐出巴勒斯坦,失去了他们的国土与家园。

犹太人国家虽然被灭,但他们的信仰却没有动摇。

犹太人流浪到世界各地,他们仍然固执地坚持着他们的教义,保持着他们的文化,形成一支独特的、没有自己土地、没有自己祖国的民族。

如果犹太人不再那么执着,放弃自己的信仰,把自己融化在世界各国的文化中,也就不会有纳粹德国的大屠殺,也不会有今天的中东民族冲突。

犹太人却是异样地执着,他们宁可流血,却不肯放弃自己的信仰,这个执着造就了犹太人的悲剧历史。

星移斗转,500年后,阿拉伯半岛上又诞生了一位震撼世界的奇人,穆罕默德创立了伊斯兰教,建立了统一的阿拉伯帝国。

巴勒斯坦土地上的居民成为信仰伊斯兰教的巴勒斯坦阿拉伯人,从此他们从未离开过这块土地,成为这块土地的主人。

1518年,巴勒斯坦并入奥斯曼帝国版图,直到1920年奥斯曼帝国崩溃为止,巴勒斯坦被奥斯曼帝国统治了400多年。