法国大革命和维也纳会议

- 格式:ppt

- 大小:759.00 KB

- 文档页数:90

拿破仑战争之后的维也纳会议重新划分欧洲势力范围拿破仑战争是欧洲历史上一场具有重大影响的冲突,由法国拿破仑一世领导的法军与欧洲联军之间展开。

战争结束后,为了避免再次爆发大规模战争,维也纳会议于1814年至1815年间召开,旨在重新划分欧洲的势力范围,恢复战前秩序。

本文将介绍维也纳会议的背景、目标以及对欧洲局势的影响。

一、背景拿破仑战争不仅颠覆了欧洲的政治格局,也对各国经济、社会和文化造成了深远的影响。

拿破仑一世发动了一系列战争,占领了大片领土,塑造了一个包括法国在内的新秩序。

然而,随着拿破仑的崩溃,欧洲的国家和民族意识重新崛起,各国对恢复旧有秩序的呼声越来越高。

二、维也纳会议的目标维也纳会议的主要目标是通过谈判和协商来确保欧洲的和平与稳定。

会议主要由奥地利、俄罗斯、英国和普鲁士等大国参与,旨在恢复旧有的政治秩序,遏制民族主义的崛起,确保各国的利益得到平衡和尊重。

三、重新划分欧洲势力范围维也纳会议期间进行了大规模的领土调整和势力范围重新划分。

以下是一些重要的调整和划分:1. 法国:作为战争的战败国,法国在会议上受到了惩罚,失去了一些领土,包括比利时和莱茵省。

此外,法国还被迫支付大笔赔款,以补偿其他国家的损失。

2. 德意志邦联:为了遏制德意志民族主义的影响力,维也纳会议决定成立德意志邦联,由38个州组成。

邦联的目标是防止德国单一国家的统一,并维持欧洲权力平衡。

3. 意大利:维也纳会议确定了意大利北部的新边界,旨在确保奥地利对意大利的控制。

然而,这也激起了意大利统一的强烈愿望,成为后续民族运动的重要导火索。

4. 东欧和巴尔干地区:维也纳会议重新划定了东欧和巴尔干地区的势力范围,使奥斯曼帝国的领土减少,俄罗斯和奥地利等国得到了一定的扩张。

四、对欧洲局势的影响维也纳会议的结果对欧洲的政治格局和平衡产生了深远影响,但也埋下了后续动荡和冲突的种子。

1. 均势政治:维也纳会议实施了均势政治,旨在避免出现霸权国家。

维也纳会议与19世纪欧洲秩序的重塑1815年,维也纳会议在拿破仑战争后的欧洲开幕,旨在通过各国间的外交谈判,重新塑造欧洲的政治秩序。

这次会议不仅仅是一场普通的外交对话,它对欧洲未来几十年的发展产生了深远的影响。

维也纳会议的一个重要结果就是恢复了王朝体系,并使得欧洲成为一个相对稳定的环境。

本文将通过分析维也纳会议的背景、目标和成果,探讨其在19世纪欧洲秩序重塑过程中的重要性。

维也纳会议的背景可以追溯到拿破仑战争后的混乱局面。

此前,拿破仑的崛起以及他所领导的法国大革命对欧洲各国产生了巨大冲击,不仅颠覆了原有的政治秩序,还给各国的领土、边界以及殖民地等方面带来了混乱。

因此,在拿破仑战败后,维也纳会议的各国参与者希望通过外交谈判恢复秩序,确保自身国家的利益和安全。

维也纳会议的目标在于恢复一种平衡的欧洲秩序。

在会议期间,参与国为制定一套新的国际规则和条约进行了长时间的辩论和协商。

会议最终建立了一个以以平衡为核心原则的政治秩序体系,即所谓的“维也纳体系”。

根据维也纳体系的原则,欧洲各国将依靠平衡与互助的原则来维持稳定,并通过外交手段解决争端,避免直接武装冲突。

此外,维也纳会议还涉及到一系列领土划分与边界调整,旨在恢复原有的国家优势或弱化对手,以实现平衡。

维也纳会议在19世纪欧洲秩序的重塑中起到了至关重要的作用。

首先,通过维也纳体系的确立,会议为欧洲各国之间的外交关系提供了一种新的模式。

以平衡与互助为原则的体系使得欧洲各国在较长时期内相对稳定,减少了大规模战争的发生。

此外,维也纳会议也为19世纪欧洲的殖民扩张提供了一种相对稳定的政治环境。

各国通过维也纳会议所确定的原则来竞争殖民地,尽管会有一些边界纠纷,但总体上减少了冲突。

其次,维也纳会议的成果还影响了欧洲各国内部的政治结构。

在会议后的几十年里,王室及其权威恢复了对欧洲国家的统治地位。

这使得许多国家恢复了封建制度,并限制了人民的自由权利。

然而,尽管维也纳会议的积极成果,也有一些问题。

维也纳会议的历史背景与成果维也纳会议是一场历史性的盛会,它标志着欧洲的政治格局发生了深刻改变。

本文将从历史背景和成果两个方面阐述维也纳会议的重要性。

一、历史背景维也纳会议于1814年开幕,正值拿破仑战争结束后欧洲剧烈动荡的时期。

法国大革命和拿破仑战争使欧洲的政治、经济、社会都发生了深刻变革,平衡的格局被打破,旧制度面临解体,新制度逐渐确立,在这个时候,欧洲各国对于未来的发展和平衡格局的构建都极为渴望。

会议的主办者是英国、俄罗斯、奥地利、普鲁士四国,他们希望借此机会尽可能平衡各国利益,构建新的欧洲体系。

会议的主要议题包括恢复旧秩序、平衡格局、领土分配、国际安全、联盟制度、奖励胜利者等多个方面。

二、成果维也纳会议的历史地位不仅在于它的主办者和命题,更在于它的成果。

1、恢复旧秩序在恢复旧秩序方面,维也纳会议完成了一系列任务。

它重建了旧的统治机构,确保了拿破仑时代被推翻的君主制度得到恢复。

此外,它还恢复了战前的地理界限,修复了被摧毁的城市、桥梁、港口等基础设施,重建了被拿破仑征服的国家的政治、经济和社会制度。

2、平衡格局在平衡格局方面,维也纳会议引入了一项新原则——平衡共同安全,这一原则发挥了重要的作用,限制了各国对彼此的侵略行为,构建了相对稳定的欧洲政治秩序,无论是长时间的和平,还是稳定的政治体系与经济发展,都得益于此。

3、领土分配在领土分配方面,维也纳会议使欧洲实现了一次巨大的领土调整。

根据会议决议,拿破仑战争中受害最严重的国家给予赔偿,同时,一些新的国家得以独立,例如荷兰和比利时结成了荷比联盟,意大利半岛被重新划分。

此外,瑞士也得到了独立,此举进一步巩固了欧洲各国之间的地缘平衡和稳定局面。

4、国际安全维也纳会议还构建了一个联盟制度,旨在确保欧洲的国际安全。

会议决定成立“四盟会”,由英国、俄罗斯、奥地利和普鲁士四国组成,该联盟以维持欧洲的稳定和和平为最高目标,成为欧洲未来数十年的主导秩序之一。

维也纳会议是欧洲历史上一项重要的盛事,它标志着一个新的历史时期的开始,它更是影响到了世界历史的发展。

法国大革命后的欧洲秩序重建法国大革命是18世纪末爆发的一场深刻的社会政治变革,它给欧洲大陆乃至全球产生了广泛的影响。

革命后,法国的社会制度彻底颠覆,传统封建制度被推翻,民主和平等的理念在欧洲开始蓬勃发展。

然而,伴随着革命带来的混乱和动荡,欧洲的秩序被打破,欧洲各国不得不面对如何重建秩序的问题。

本文将探讨法国大革命后欧洲秩序重建的过程和对欧洲大陆产生的深远影响。

一、纷乱的局势与威胁法国大革命带来的影响不仅仅限于法国本土,而是迅速蔓延至整个欧洲大陆。

各国君主和贵族们担心革命思潮会在自己国家蔓延,触动到自己的统治地位。

他们因此对法国大革命抱有强烈的敌意,并积极组织联盟力量对抗法国,希望恢复旧秩序。

这导致欧洲陷入一片纷乱的局势,各国的军事冲突和政治斗争层出不穷。

二、拿破仑的崛起与帝国主义欧洲然而,正当欧洲各国试图恢复旧制度时,拿破仑·波拿巴的崛起给了他们致命一击。

拿破仑出色的军事天才和政治手段使他在欧洲大陆迅速扩张势力,建立起拿破仑帝国。

他用法国式的革命理念和军事实力征服了大部分欧洲国家,强行推行一系列法典和改革,彻底颠覆了旧的封建制度和地区权力平衡。

三、维也纳会议与秩序重建随着法国大革命的动荡局势逐渐平息,欧洲各国领导者开始思考如何重建秩序。

维也纳会议成为实现这一目标的重要里程碑。

维也纳会议是第一次世界大战前最重要的国际会议之一,目的是通过和平谈判解决欧洲国家间的纷争,并重塑欧洲政治格局。

四、诸多条约与盟约的建立维也纳会议通过签订一系列的条约和盟约,为欧洲大陆的秩序重建奠定了坚实的基础。

其中最重要的条约是《维也纳会议决议》,它确立了一个包括拿破仑帝国各地区在内的权力重新分配方案,旨在防止任何一国过于强大而对其他国家构成威胁。

此外,维也纳体系还成立了“圣同盟”组织,其中的成员国承诺维护国际和平与正义,并互相提供援助。

五、共同防范与恢复旧制度维也纳体系的建立使得欧洲各国取得短期内的相对稳定。

为了共同防范革命思潮的再次蔓延,各国领导者纷纷采取措施加强国内的政治和社会控制。

维也纳会议名词解释维也纳会议是指1814年9月至1815年6月间在奥地利维也纳召开的一系列国际会议,旨在调整拿破仑战争后的欧洲秩序,由拿破仑战争胜利国联合起草并签署的《维也纳条约》。

以下是对维也纳会议相关名词的解释:1. 维也纳体系(Vienna System):指在维也纳会议上建立的一种欧洲国际秩序体系。

维也纳体系的基本原则有:绝对主义原则、合法性原则、平衡政治原则,以及干涉原则。

维也纳体系为历史上维护欧洲和平与稳定发挥了一定作用。

2. 干涉原则(Intervention Principle):维也纳会议确立的一项原则,即认为各国有权利干涉其他国家的内政,以维护维也纳体系的稳定。

该原则为后来的列强干涉他国内政提供了法律和理论依据。

3. 归还土地(Restitution of Territories):在维也纳会议上,对于拿破仑战争期间被各国夺取的领土进行了调整和归还。

此举旨在恢复欧洲国家的领土完整性和平衡。

4. 拿破仑会议(Congress of Napoleon):在维也纳会议期间,由奥地利等国家主导的一系列会议,主要讨论拿破仑及其家族的命运。

会议决定将拿破仑流放到圣赫勒拿岛,结束了他的统治。

5. 四国同盟(Quadruple Alliance):由奥地利、俄罗斯、普鲁士和英国四国组成的军事联盟,旨在维护维也纳体系和维持欧洲和平。

四国同盟形成后,成为维也纳体系的重要支柱。

6. 地区平衡(Balance of Power):维也纳会议强调欧洲各国力量平衡的原则。

通过重新划定边界、对战胜国做出补偿,以及均衡国家势力范围等方式,维护地区间的力量平衡,避免任何一国霸权主义的出现。

7. 合法性原则(Principle of Legitimacy):维也纳会议确立的一项原则,即认为各国的统治者有权力恢复自己的统治地位,以维护旧有社会秩序和权威。

这项原则旨在消除法国大革命和拿破仑时代的政治震荡,恢复欧洲的稳定和秩序。

维也纳会议欧洲的权力平衡维也纳会议是指1814年至1815年间在维也纳召开的一系列国际会议,旨在为拟和长期和平以及恢复与重塑欧洲秩序的条约。

此次会议的核心目标是重新构建战后欧洲的权力平衡,以避免疆界纷争和冲突的再次爆发。

此次会议的议程和后续签署的条约是为了确保欧洲各国在政治、经济和文化领域之间的合作,以实现可持续的和平和稳定。

背景在拿破仑战争之前,欧洲大陆正在经历着一次前所未有的动荡时期。

法国大革命引发了欧洲各国之间的广泛冲突,并导致了许多封建专制制度的崩溃。

拿破仑的崛起和扩张进一步打乱了原有的权力平衡格局,将整个欧洲卷入了一系列战争和冲突之中。

在拿破仑被击败后,欧洲各国领导人为了重建和平,决定召开维也纳会议。

会议由奥地利外交家梅特涅担任主席,吸引了来自欧洲各国的代表。

除了重塑欧洲的政治和疆界格局外,会议还涉及其他重要议题,如奴隶制、殖民地问题以及自由贸易。

权力平衡的原则维也纳会议的核心原则之一是权力平衡。

会议各方意识到,过去的战争和冲突主要是由于某些国家过于强大或过于弱小所导致的。

为了避免未来的战争,维也纳会议决定通过重新划定国界和调整领土,将欧洲各国的力量分配得更加均衡。

会议的代表们认真研究了各国的历史、地理以及人口等因素,以确保每个国家在新的政治结构中都能够发挥一定的影响力。

特别是对于重要的战略地区,如德国、意大利和东欧地区,会议决定通过建立联盟、领土划分和强制约束等手段,确保各国之间的平衡及利益的对等。

维也纳体系的建立维也纳会议的成果在一定程度上成功地恢复了欧洲大陆的稳定。

会议制定了一系列条约和协议,如《维也纳条约》和《神圣同盟》,旨在确保各国相互合作,平衡彼此的力量,共同面对可能出现的挑战。

此外,会议还决定成立一个外交合作机构,即维也纳体系。

该体系由五个大国(奥地利、普鲁士、英国、俄罗斯和法国)组成,他们将定期召开会议,就共同关心的问题进行协商和决策。

维也纳体系为今后几十年里欧洲的和平提供了重要基础,并影响了整个19世纪的欧洲政治和外交关系。

世界近代史知识点整理

世界近代史知识点整理

1. 文艺复兴运动:始于15世纪意大利,标志着欧洲从中世纪到现代的转变,推动了人文主义和科学研究的发展。

2. 维也纳体系:19世纪初,欧洲各国在维也纳召开会议,共同制定了一系列国际条约和协议,旨在维持欧洲的和平和稳定。

3. 法国大革命:1789年-1799年,法国发生的一场政治革命,标志着封建制度的结束和资本主义制度的兴起。

4. 工业革命:18世纪末-19世纪初,英国发生的一场工业变革,标志着农业社会向工业社会的转型,对世界历史产生了深远影响。

5. 帝国主义扩张:19世纪末-20世纪初,欧洲列强和美国对亚非拉等地区进行殖民和势力范围的扩张,并发生了一系列殖民地独立运动。

6. 第一次世界大战:1914年-1918年,欧洲各国之间爆发的一场大规模战争,造成了数百万人的伤亡和巨大的财产损失。

7. 十月革命:1917年,俄国布尔什维克党领导的一场政治革命,推翻了沙皇政权,建立了世界上第一个社会主义国家。

8. 第二次世界大战:1939年-1945年,全球范围内的大规模战争,造成了数千万人的伤亡和巨大的财产损失。

9. 冷战:1945年-1991年,以美国和苏联为代表的东西方两大势力之间的一场政治对抗和军备竞赛,对世界历史产生了深远影响。

10. 普遍宣言人权:1948年,联合国通过的一项具有历史意义的宣言,规定了人类基本的天赋权利,代表了人权历史上的里程碑。

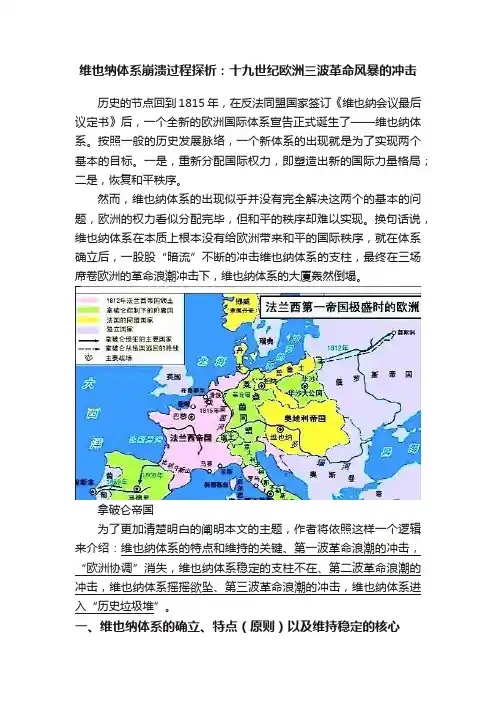

维也纳体系崩溃过程探析:十九世纪欧洲三波革命风暴的冲击历史的节点回到1815年,在反法同盟国家签订《维也纳会议最后议定书》后,一个全新的欧洲国际体系宣告正式诞生了——维也纳体系。

按照一般的历史发展脉络,一个新体系的出现就是为了实现两个基本的目标。

一是,重新分配国际权力,即塑造出新的国际力量格局;二是,恢复和平秩序。

然而,维也纳体系的出现似乎并没有完全解决这两个的基本的问题,欧洲的权力看似分配完毕,但和平的秩序却难以实现。

换句话说,维也纳体系在本质上根本没有给欧洲带来和平的国际秩序,就在体系确立后,一股股“暗流”不断的冲击维也纳体系的支柱,最终在三场席卷欧洲的革命浪潮冲击下,维也纳体系的大厦轰然倒塌。

拿破仑帝国为了更加清楚明白的阐明本文的主题,作者将依照这样一个逻辑来介绍:维也纳体系的特点和维持的关键、第一波革命浪潮的冲击,“欧洲协调”消失,维也纳体系稳定的支柱不在、第二波革命浪潮的冲击,维也纳体系摇摇欲坠、第三波革命浪潮的冲击,维也纳体系进入“历史垃圾堆”。

一、维也纳体系的确立、特点(原则)以及维持稳定的核心(一)维也纳体系的确立经过二十多年的“艰苦奋斗”,以英国为首的反法同盟阵营终于镇压住了法国大革命以及终结了拿破仑建立的“欧洲霸权”。

1814年9月,除土耳其以外的所有欧洲国家齐聚奥地利首都维也纳,准备召开“欧洲历史上第一次全欧大会议”。

在这里需要特别说明一点,而且对于我们理解维也纳体系具有重要意义的一点,那就是这场空前的国际会议不是反法同盟同法国之间的和平会议,更不是讨论怎么处置战败的法国问题和会议。

因为这些问题早就解决了,1814年5月在第一次推翻拿破仑政权后,反法同盟就已经在巴黎签订了《第一次巴黎和约》,这个条约就已经对相关的领土问题做了规定。

那为什么还要召开如此规模巨大的国际会议呢?目的只有一个,那就是:商讨能在多大程度上把欧洲的形势恢复到革命前程度。

用维也纳会议主导者之一的奥地利首相梅特涅的话来说就是:维也纳会议1815恢复旧秩序不要小看这短短的几个字,它很直白的道出了这场会议以及会议后确立的国际体系的根本目的就在于“恢复欧洲的旧秩序”,而这个旧秩序就是指欧洲大陆上的“均势体系”以及更重要的旧有封建王权和封建制度。

法国大革命对欧洲的影响及其历史意义法国大革命是近代欧洲最为重要的一次政治、社会和文化变革,它深刻地影响了欧洲乃至世界的政治发展和社会进步,具有重要的历史意义。

一、法国大革命的背景和过程18世纪末,法国社会出现了一系列深刻的矛盾和危机,包括国家财政危机、农民起义、市民阶级的觉醒和对君主专制制度的不满等。

这些矛盾和危机不仅导致了社会的动荡不安,更暴露了法国封建社会早就已经疲惫不堪、陈旧腐败的本质。

在这种背景下,法国大革命就爆发了。

1789年7月14日,法国人民发动了著名的巴士底狱起义,这标志着法国大革命的开始。

不久之后,国民议会成立,国王路易十六被迫承认国民议会的权威。

随后,法国大革命的进程不断加快,著名的《人权宣言》也在这一年颁布,它为法国大革命的最终胜利奠定了基础。

此后,法国大革命历经了旺盛的活力和动荡不安的岁月,经历了小 Jacobin 的恐怖时期和1789年到1815年的拿破仑战争时期,最终在1815年的维也纳会议上被欧洲主要国家所承认。

二、法国大革命的影响1、政治影响法国大革命是一次具有深刻政治意义的事件。

它消灭了绝对君主制,建立了一种新的政治体制:共和制度,这种新的政治体制为后来的欧洲和全世界的政治发展做出了巨大贡献。

同时,法国大革命还倡导了民主、自由的观念。

它在政治思想方面的影响在欧洲乃至世界范围内延续至今,激发了很多人追求民主、自由和平等的愿望,推动了社会历史的进步。

2、社会影响法国大革命对社会的影响也是深刻的。

它摧毁并消灭了封建等旧制度,倡导了平等、自由和共和制的观念,使人们摆脱了封建社会的桎梏,获得了更多的自由权利和发展机会。

同时,法国大革命也推动了法律体系的改革,加强了国家对社会生活的管控和规范,促进了社会的法制化进程,为后来民主社会的发展打下了坚实基础。

3、文化影响法国大革命的影响不仅局限于政治和社会领域,它还深刻地影响了欧洲和全世界的文化发展。

它推动了文化意识的抬头和文学艺术的繁荣,孕育了许多重要的文学作品和音乐作品,形成了浓郁的文化氛围。

维也纳会议缘何未过分削弱法国?轰轰烈烈的拿破仑战争失败后,欧洲列强在维也纳召开了国际性会议。

力图消除法国革命和拿破仑战争所造成的社会政治经济变革,恢复欧洲封建秩序。

毋庸置疑,法国面临着瓜分豆剖的危险。

但法国在此会上只是失去了大量的“海外殖民地”,“被限止在1790年的疆界内”,避免了本土瓜分的厄运。

这究竟是什么原因呢?维也纳会议中起主要作用的是俄、英、奥、普四国。

沙俄的目标是把沙大公国变为俄属的波兰王国而由沙皇兼任国王。

英国竭力保持从法国、荷兰手中夺来的殖民地,维持欧洲均势,以便处于仲裁者的地位。

奥地利注意恢复在意大利北部的统治权,抑制沙俄,削弱普鲁士,维护在德意志的优越地位。

普鲁士则谋求在萨克森和莱茵河流域扩大版图。

列强们为重新划分欧洲政治地图、瓜分海外殖民地而勾心斗角,争论不休。

法国外长塔列朗机警圆滑,多谋善变,利用各国间的矛盾,抓住一切有利时机改变法国不利处境,成为会议的活跃人物。

他提出了“正统主义”原则,即承认革命前的法国和其他各封建君主国的正统王朝,恢复他们的统治权力,政治制度及所属领土,实质是要恢复1789年以前欧洲存在的秩序。

这一原则受到欧洲各封建君主的普遍欢迎,成为会议的旗帜。

在会议上,围绕波兰和萨克森问题,英奥与俄普之间形成尖锐对立。

俄国已占波兰,英奥无可奈何,只好承认现实。

但在萨克森问题上,奥地利坚决不让步,考虑既已失去波兰,再让普鲁士兼并萨克森,将使本国直接受到两个强邻的威逼。

战败的法国既不愿俄国成为欧洲大陆的霸主,更不愿有一个强大的普鲁士为它的近邻。

塔列朗挥动“正统主义”旗帜,站在英、奥一方,指责俄国不该占领不属于它的领土华沙公国,反对普鲁士对萨克森的领土要求。

英、奥为增加对俄、普压力,于1815年1月3日与法国签订《维也纳秘密防御同盟条约》,规定如缔约国三方之一遭到来自一国或几国的攻占时,应互相援助,各提供15万人的军队。

随后,在英、奥支持下,塔列朗被邀参加了四同盟国会议。

初三历史世界近代史时间轴

1789年:法国大革命

1793年:英国发表《慈善宣言》

1804年:法国成立第一个共和国

1807年:英国通过《抗奴法案》

1814年:第一次欧洲国际会议在法国开始

1815年:拿破仑战败,维也纳会议

1830年:法国发生“七月革命”

1848年:欧洲发生“自由革命”

1854年:英法联军发动“远征军”

1870年:德国统一

1871年:德国成立帝国

1885年:欧洲各国签订《独立宪章》

1904年:日俄战争

1914年:第一次世界大战爆发

1917年:俄国革命

1918年:德国签订停战协定

1919年:第一次世界大战结束,签订《凡尔赛和约》

1920年:联合国成立

1939年:第二次世界大战爆发

1945年:德国降旗,第二次世界大战结束

1949年:中国建国

1955年:欧洲经济共同体成立

1962年:联合国宣布禁止核试验

1989年:东欧解放运动

1991年:苏联解体

2001年:美国发动“反恐战争”。

法国大革命与欧洲格局的演变法国大革命是欧洲历史上一场重要的社会革命运动,不仅对法国本身的政治体制和社会结构产生了深刻的变革,也对整个欧洲的格局产生了广泛的影响。

本文将探讨法国大革命对欧洲格局的演变所带来的重要影响。

一、法国大革命引发的国内变革法国大革命于1789年爆发,最初是由贵族和市民阶层联合起来反对专制君主制度的运动。

随着革命的深化,人民群众逐渐参与到运动中,法国的政治、经济、社会等各个方面都发生了巨大变化。

贵族特权被废除,三权分立的思想被引入,封建制度被彻底废弃,民主和平等的价值观在法国迅速传播。

这场强烈的国内变革不仅在法国内部引起了巨大波澜,也对整个欧洲产生了深远的影响。

法国大革命的理念和思想迅速传播到欧洲各地,推动了其他国家的变革运动。

二、欧洲其他国家的革命风潮法国大革命的思想和价值观在欧洲其他国家引发了一系列的革命运动。

受到法国大革命的启发,许多国家的人民也开始要求民主和平等,反对封建专制制度。

例如,英国的工业革命和资产阶级革命在法国大革命的影响下得以加速推进,使英国成为了第一个实现产业革命的国家。

此外,其他欧洲国家如德国、意大利、奥地利等也相继爆发了革命运动。

这些革命尝试虽然没有像法国大革命那样取得显著成功,但也为后续的欧洲变革奠定了基础。

三、欧洲战争与权力重组法国大革命对欧洲的影响不仅体现在思想和运动方面,更重要的是对欧洲的战争格局产生了深远影响。

随着法国革命的不断深入,法国成为了一个强大的中央集权国家,并试图通过战争扩张自己的势力范围。

纳瓦伦战争、法兰西第一帝国的建立以及拿破仑战争等一系列战争的发生,使得欧洲的政治格局发生了巨大变化。

拿破仑一系列的战争导致了许多国家的疆域重划和政权更迭,促进了欧洲国家的现代化进程。

四、平衡政策的确立法国大革命和拿破仑战争的连续发生给欧洲各国带来了巨大的不安和不确定性。

为了维护自身的利益和权益,各个国家开始积极寻求一种平衡政策,以防止任何一个国家垄断力量。

维也纳会议背景文件主席团成员:和睿、梅立楚、田牧童、杨正昊简介维也纳会议是从1814年9月18日到1815年6月9日之间在奥地利维也纳召开的一次欧洲列强的外交会议。

这次会议是由奥地利政治家克莱门斯·文策尔·冯·梅特涅提议和组织的。

其目的在于重划拿破仑战败后的欧洲政治地图。

会议的主要目的是:恢复拿破仑战争时期被推翻的各国旧王朝及欧洲封建秩序,防止法国东山再起,战胜国重新分割欧洲的领土和领地。

背景介绍拿破仑的荣耀时间(1799.11~1812.5)1799年11月,拿破仑建立军事独裁以后,法国同第二次反法同盟(沙皇俄国、英国、奥地利、奥斯曼帝国和那不勒斯王国)处于战争状态,处境十分困难:当时,拿破仑·波拿巴的法国远征军正在对埃及进行远征,苏沃洛夫对意大利和瑞士的远征结束了法国在意大利的统治,在上莱茵河的奥军大有入侵法国之势;英国对法各港口实施封锁。

为了扭转局势,拿破仑决定击败在北意大利的15万奥军,迫使奥地利退出战争,从而使英国丧失在大陆上的立足点,并迫使同盟国和谈。

秘密集结在瑞士边境上的仓促编成的法国后备军越过阿尔卑斯山进入波河河谷,出现在奥军后方。

1800年6月14日,在马伦哥战役中,拿破仑击败奥军。

同年12月,莫罗将军统率的法军在德意志的霍恩林登战胜奥军。

翌年2月,法奥签订吕内维尔和约。

同年10月,法国又分别同土耳其和俄国签订了和约。

英国因丧失同盟国,被迫同法国签订亚眠和约。

然而,这一和约并未消除英法之间的矛盾。

拿破仑企图击败英国,便在布伦地区开始集结法国海军和远征军的兵力。

但是,法西联合舰队在特拉法加海战中的失败,使拿破仑不能在不列颠岛登陆。

为了建立新的反法同盟,英国展开积极的外交活动。

俄国对法国在欧洲的扩张深感不安,尽管同英国存在严重的意见分歧,仍然接受了英国的结盟建议。

1805年4月11日,俄英缔结了彼得堡盟约,从而为第三次反法同盟奠定了基础。

参加同盟的有瑞典、丹麦、两西西里王国和奥地利。

维也纳会议背景文件主席团成员:和睿、梅立楚、田牧童、杨正昊简介维也纳会议是从1814年9月18日到1815年6月9日之间在奥地利维也纳召开的一次欧洲列强的外交会议。

这次会议是由奥地利政治家克莱门斯·文策尔·冯·梅特涅提议和组织的。

其目的在于重划拿破仑战败后的欧洲政治地图。

会议的主要目的是:恢复拿破仑战争时期被推翻的各国旧王朝及欧洲封建秩序,防止法国东山再起,战胜国重新分割欧洲的领土和领地。

背景介绍拿破仑的荣耀时间(1799.11~1812.5)1799年11月,拿破仑建立军事独裁以后,法国同第二次反法同盟(沙皇俄国、英国、奥地利、奥斯曼帝国和那不勒斯王国)处于战争状态,处境十分困难:当时,拿破仑·波拿巴的法国远征军正在对埃及进行远征,苏沃洛夫对意大利和瑞士的远征结束了法国在意大利的统治,在上莱茵河的奥军大有入侵法国之势;英国对法各港口实施封锁。

为了扭转局势,拿破仑决定击败在北意大利的15万奥军,迫使奥地利退出战争,从而使英国丧失在大陆上的立足点,并迫使同盟国和谈。

秘密集结在瑞士边境上的仓促编成的法国后备军越过阿尔卑斯山进入波河河谷,出现在奥军后方。

1800年6月14日,在马伦哥战役中,拿破仑击败奥军。

同年12月,莫罗将军统率的法军在德意志的霍恩林登战胜奥军。

翌年2月,法奥签订吕内维尔和约。

同年10月,法国又分别同土耳其和俄国签订了和约。

英国因丧失同盟国,被迫同法国签订亚眠和约。

然而,这一和约并未消除英法之间的矛盾。

拿破仑企图击败英国,便在布伦地区开始集结法国海军和远征军的兵力。

但是,法西联合舰队在特拉法加海战中的失败,使拿破仑不能在不列颠岛登陆。

为了建立新的反法同盟,英国展开积极的外交活动。

俄国对法国在欧洲的扩张深感不安,尽管同英国存在严重的意见分歧,仍然接受了英国的结盟建议。

1805年4月11日,俄英缔结了彼得堡盟约,从而为第三次反法同盟奠定了基础。

参加同盟的有瑞典、丹麦、两西西里王国和奥地利。