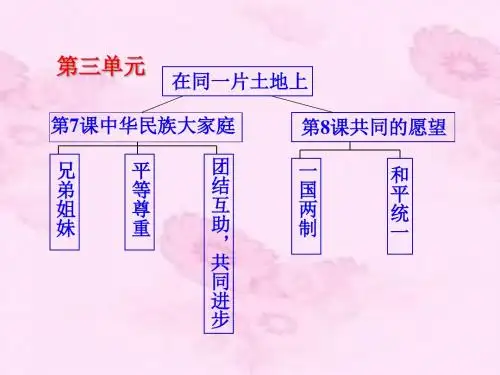

第七课中华民族大家庭

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:44

九上道德与法治第7课必考知识点梳理九上道德与法治第7课必考知识点梳理第七课中华一家亲一、促进民族团结1.中华民族大家庭。

(1)我国是统一的多民族国家。

(2)我国各族人民相互依存、休戚与共,手足相亲、守望相助,共同捍卫民族团结和祖国统一,结成了牢不可破的血肉纽带和兄弟情谊。

2.我国各民族的人口分布的特点:大散居、小聚居、交错杂居。

3.我国的社会主义新型民族关系和处理民族关系的基本原则。

(1)社会主义新型民族关系:平等团结互助和谐。

(2)处理民族关系的基本原则:民族平等、民族团结和各民族共同繁荣。

4.民族平等的内涵和法律依据。

(1)内涵:在我国,各民族不论人口多少、经济社会发展程度高低、风俗习惯和宗教信仰有多大差异,都是社会主义大家庭中平等的一员,具有同等的社会地位;各民族在国家和社会生活各领域享有平等的权利,承担相同的法定义务。

(2)法律依据:我国宪法规定:中华人民共和国各民族一律平等。

国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系。

禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。

5.为什么要维护和促进民族团结?(1)加强和巩固民族团结,维护祖国统一,是中华民族的最高利益。

我国各民族在数千年的迁徙、贸易、婚嫁等交往中,孕育了团结友爱的宝贵传统。

(2)我国各民族始终同呼吸、共命运、心连心,克服种种困难和艰险,顶住压力,直面挑战,追求共同发展、共同富裕、共同繁荣。

(3)维护和促进民族团结,是每个公民的神圣职责和光荣义务。

各族人民只有铸牢中华民族共同体意识,像石榴籽一样紧紧抱在一起,手足相亲、守望相助、齐心奋斗,伟大的祖国才能繁荣发展。

6.党和国家为加强和巩固民族团结采取的措施。

加快民族地区经济社会文化发展,逐步缩小发展差距,促进民族地区共同繁荣。

(增进民族团结、发展社会主义民族关系的必由之路)(1)在人力、物力、财力等方面大力支持民族地区的经济社会发展。

中华民族大家庭说课稿今天执教的这一课是道德与法治五年级上册——国家领域——热爱祖国与民族团结主题——第三单元我们的国土我们的家园——第七课《中华民族一家亲》——第一课时,下面将从这四个方面说一说这节课的设计和实施。

一、依托新课程标准,深度解读教材。

道德与法治课程围绕核心素养,体现课程性质,反应课程理念,确立课程目标。

那么核心素养就是课程育人价值的总体现,是学生通过课程学习,逐步形成的正确价值观,必备品格和关键能力。

道德与法治要培养的核心素养主要包括政治认同、道德修养、法治观念、健全人格、责任意识,这五个核心素养不是独立的,而是相互联系,相互促进的。

《中华民族一家亲》这一课正是核心素养内涵中的政治认同范畴,是政治认同中的第三条“家国情怀”,着重培育学生热爱伟大的祖国,热爱中华民族,自觉筑牢民族共同体意识,以实现中华民族伟大复兴为己任,在此过程中落实对学生道德修养、法治观念、健全人格、责任意识的培育。

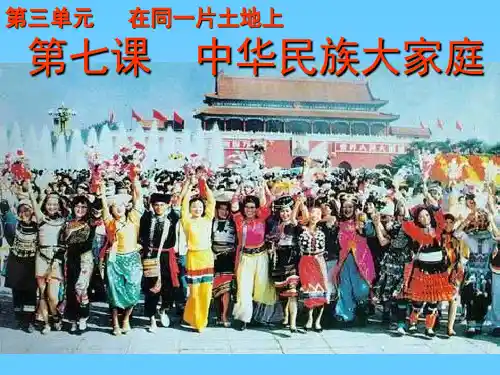

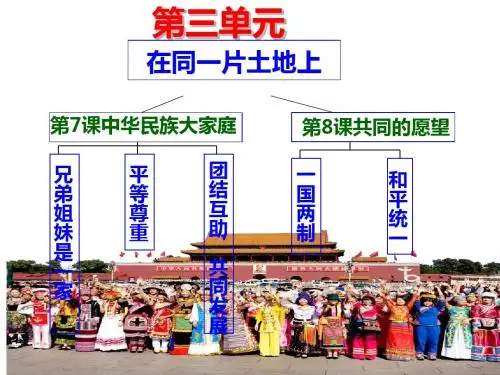

《中华民族一家亲》这一课由三个板块组成,第一个板块的话题是“中华民族大家庭”,目的是了解中华民族是由56个民族共同组成的大家庭,我国是统一的多民族国家,已经形成了平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

第二个板块的话题是“各民族谁也离不开谁”,目的是引导学生通过搜集、整理并运用信息,理解并认识到在历史发展过程中形成的中华文化是各民族共同努力的结果。

第三个板块的话题是“互相尊重守望相助”,目的是让学生知道,各民族在文化习俗、生活环境等方面虽然各有不同,但都在为幸福美好的生活而努力奋斗,只有相互了解、彼此尊重、互帮互助,才能共同发展、共同进步,真正成为相亲相爱的一家人。

这三个板块相互联系。

第一个板块从总体上明确了民族关系,即56个民族是一家。

第二个板块与第三个板块分别从认知和行动两个层面说明了各民族之间“谁也离不开谁”的关系和“互相尊重,守望相助”的意义,进一步体现“中华民族一家亲”的主题。

根据教材提供的教学建议,我将第一二个板块内容整合作为一课时,正是我今天的教学内容。

第七课中华民族大家庭★教学目标:知识目标:1、知道我国是一个统一的多民族国家,有 56 个民族分布在祖国的四面八方;。

2、要自觉做到“三个尊重”,即尊重各民族的宗教信仰,尊重各民族的风俗习惯,尊重各民族的语言文字;3、了解我国基本的政治制度之一——民族区域自治制度。

能力目标:1、了解中华民族是经过几千年民族迁徙、分化和融合而逐步形成的。

2、懂得新中国的成立,开辟了各民族平等、团结、互助的新时代,各族人民真正成为国家的主人3、维护民族团结,是每个公民应尽的法定义务,情感态度价值观目标:增强对中华民族文化的认同感,培养学生的民族精神,对学生进行爱国主义教育。

★教学重点难点分析:1、维护民族团结,是每个公民应尽的法定义务2、民族区域自治制度。

★教学准备:教案★教学课时: 3课时★教学过程:第一课时“兄弟姐妹”教学设计案例★课后作业:完成配套练习★板书设计:一:兄弟姐妹1、中华民族是由 56 个民族共同组成2、说说你知道的民族★课后反思:第二课时“平等尊重”教学设计案例★课后作业:完成配套练习 ★板书设计: 实行民族区域自治一、国家制定和实施了那些保 大力培养和使用少数民族干部障各民族平等权利的方针政策民族区域自制的提出 民族区域自治的内容民族区域自治权自治区设立时间少数民族文化二、尊重各民族的语言文字的体现三、如何维护民族团结★课后反思:第三课时“团结互助,共同进步”教学设计案例★课后作业:完成配套练习★板书设计:一、各民族团结互助的重要意义1、有利于国家的稳定的繁荣2、有利于各民族的共同进步和发展文成公主入藏二、历史上各民族团结的见证金城公主入藏昭君出塞三、新中国建立后,为促进少数民族地区的发展,制定的政策和措施1、国家陆续建设了青藏公路、成昆铁路、青藏铁路2、选派大批干部支援少数民族地区建设3、用法律确认维护民族团结的义务★课后反思:。

部编版道德与法治五上第七课《中华民族大家庭》第一课时说课稿一. 教材分析部编版道德与法治五上第七课《中华民族大家庭》第一课时,主要让学生了解我国的多民族国家特点,认识到各民族之间相互依存、相互促进、共同发展的关系。

教材通过生动的案例、图片和文字,引导学生了解各民族的风俗习惯、文化特点,培养学生的民族团结意识,增强民族自豪感。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的社会认知能力,对我国的多民族国家特点有一定的了解。

但在实际生活中,学生们对民族团结的认识还不够深入,容易受到一些错误观念的影响。

因此,在教学过程中,需要教师引导学生正确认识民族关系,树立民族团结的意识。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解我国的多民族国家特点,知道各民族之间相互依存、相互促进、共同发展的关系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,培养学生搜集和处理信息的能力、观察和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生维护民族团结、增强民族自豪感的意识。

四. 说教学重难点重点:让学生了解我国的多民族国家特点,知道各民族之间相互依存、相互促进、共同发展的关系。

难点:引导学生树立民族团结的意识,认识到维护民族团结的重要性。

五. 说教学方法与手段1.情景教学法:通过设置情景,让学生身临其境地感受各民族之间的友谊和团结。

2.案例分析法:精选典型案例,引导学生分析案例中的人物行为,培养学生的道德判断能力。

3.小组合作学习:采用小组合作的形式,让学生在讨论、交流中共同完成学习任务,提高团队协作能力。

4.多媒体教学:运用多媒体课件、视频等手段,丰富教学内容,激发学生学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课利用多媒体课件展示我国各民族的风俗习惯,引导学生关注各民族之间的差异,激发学生学习兴趣。

2.自主学习让学生自主阅读教材,了解我国的多民族国家特点,各民族之间相互依存、相互促进、共同发展的关系。

3.案例分析展示典型案例,引导学生分析案例中的人物行为,培养学生的道德判断能力。

部编版道德与法治五上第七课《中华民族大家庭》第一课时教学设计一. 教材分析部编版道德与法治五年级上册第七课《中华民族大家庭》第一课时,主要让学生了解我国是一个统一的多民族国家,全国共有56个民族,各民族之间相互依存、相互促进、共同发展,形成了中华民族多元一体格局。

教材通过生动的案例、图片和文字,引导学生认识各民族的风俗习惯、文化特色,增强民族团结意识,自觉维护祖国统一。

二. 学情分析五年级的学生已具备一定的民族知识,对我国各民族有一定的了解。

但部分学生对民族团结的认识较模糊,容易受到一些错误观念的影响。

因此,在教学过程中,教师需要充分调动学生的积极性,引导学生正确认识民族问题,增强民族团结意识。

三. 教学目标1.让学生了解我国共有56个民族,各民族之间相互依存、相互促进、共同发展。

2.使学生认识各民族的风俗习惯、文化特色,尊重各民族差异。

3.培养学生的民族团结意识,自觉维护祖国统一。

四. 教学重难点1.教学重点:让学生了解我国各民族的风俗习惯、文化特色,增强民族团结意识。

2.教学难点:引导学生正确认识民族问题,自觉维护祖国统一。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置情境,让学生身临其境地感受各民族的风俗习惯,增强民族团结意识。

2.案例分析法:精选典型案例,引导学生分析、讨论,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.小组合作学习:培养学生团队合作精神,提高学生的参与度。

六. 教学准备1.准备相关案例、图片、视频等教学资源。

2.设计好教学环节,准备好教学用具。

3.提前布置学生收集有关民族的风俗习惯、文化特色等方面的资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示我国各民族的风俗习惯、文化特色等图片,引导学生关注各民族的特点,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)呈现典型案例,让学生了解各民族的风俗习惯、文化特色。

如:过节日、饮食习惯、服饰特点等。

引导学生分析、讨论,提高学生分析问题、解决问题的能力。

人教版道德与法治五年级上册第七课中华民族大家庭教学设计课题:中华民族大家庭教学目标:1.知识目标与能力目标正确认识中华民族由56个民族组成,民族分布特点,新型的民族关系,认识到我国是一个统一的多民族国家;知道各民族谁也离不开谁,共同创造了博大精深的中华文明。

2.过程与方法通过欣赏图片,了解各民族习俗,在地图上找出主要民族的分布地区等方法引导得出我国的民族分布特点以及民族关系。

3.情感、态度与价值观目标培养热爱各民族人民的情感,激发维护民族团结的责任感和使命感,增强对中国文化的认同感,以实际行动弘扬和培育民族精神,激发学生爱国情感。

课前准备:准备课件、备课、挂图等。

教学重点:正确认识我国民族组成,民族分布特点,新型的民族关系,认识到我国是一个统一的多民族国家教学难点:正确认识我国新型的民族关系,理解我们处理民族关系的原则和民族制度教学过程:一、问题引领、预习反馈1.新课导入:欣赏歌曲:《爱我中华》(音乐带入,激发学生学习兴趣)师:刚才上我们欣赏了歌唱家宋祖英带来的《爱我中华》,思考一下你从歌曲中获取了哪些信息呢?生:我知道我们的民族叫中华民族。

生:我知道中国有56个民族。

师:咱们班同学都是哪个民族的?生:汉族。

师:咱们把除了汉族以外的民族统称为什么?生:少数民族。

师:那么今天我们就来学习一下第七课《中华民族一家亲》。

这就是我们这节课要解决的内容。

2.问题出示:(1)、在我国辽阔的土地上,生活着多少个民族?(2)、我国最大的、人口最多的民族是哪个民族呢?(3)、除汉族以外的其他民族统称为什么民族?二、合作探究、交流展示(一)环节一:寻找我们的兄弟姐妹中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。

在辽阔美丽的国土上,共同生活着56个民族,组成了中华民族大家庭。

根据2010年第六次全国人口普查数据,我国总人口已达13.7亿。

其中,汉族人口最多,其他55个民族因人口数量相对较少,习惯称为“少数民族”。