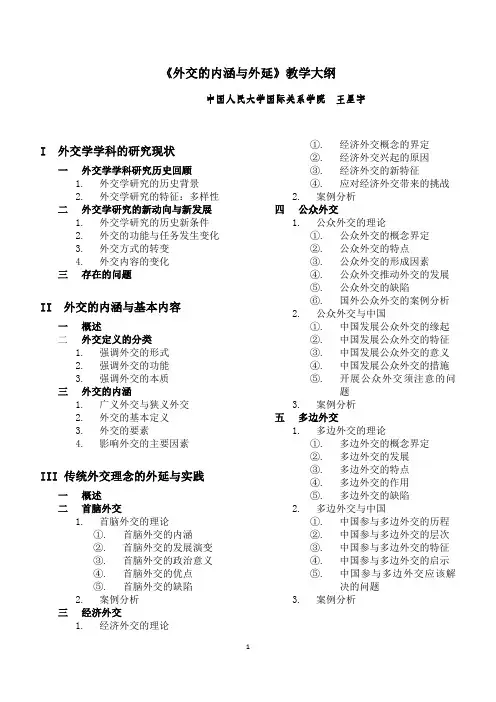

人大外交学概论 第二章 外交的制约因素

- 格式:ppt

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:20

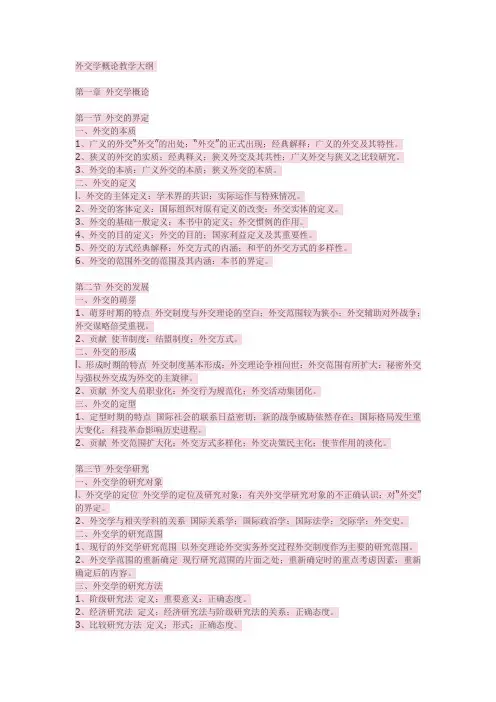

外交学概论教学大纲第一章外交学概论第一节外交的界定一、外交的本质1、广义的外交“外交”的出处;“外交”的正式出现;经典解释;广义的外交及其特性。

2、狭义的外交的实质;经典释义;狭义外交及其共性;广义外交与狭义之比较研究。

3、外交的本质:广义外交的本质;狭义外交的本质。

二、外交的定义l、外交的主体定义:学术界的共识;实际运作与特殊情况。

2、外交的客体定义:国际组织对原有定义的改变:外交实体的定义。

3、外交的基础一般定义:本书中的定义;外交惯例的作用。

4、外交的目的定义:外交的目的;国家利益定义及其重要性。

5、外交的方式经典解释:外交方式的内涵;和平的外交方式的多样性。

6、外交的范围外交的范围及其内涵:本书的界定。

第二节外交的发展一、外交的萌芽1、萌芽时期的特点外交制度与外交理论的空白;外交范围较为狭小;外交辅助对外战争;外交谋略倍受重视。

2、贡献使节制度:结盟制度:外交方式。

二、外交的形成l、形成时期的特点外交制度基本形成:外交理论争相问世:外交范围有所扩大:秘密外交与强权外交成为外交的主旋律。

2、贡献外交人员职业化:外交行为规范化;外交活动集团化。

三、外交的定型1、定型时期的特点国际社会的联系日益密切;新的战争威胁依然存在;国际格局发生重大变化;科技革命影响历史进程。

2、贡献外交范围扩大化;外交方式多样化;外交决策民主化;使节作用的淡化。

第三节外交学研究一、外交学的研究对象l、外交学的定位外交学的定位及研究对象;有关外交学研究对象的不正确认识:对“外交”的界定。

2、外交学与相关学科的关系国际关系学;国际政治学;国际法学;交际学;外交史。

二、外交学的研究范围1、现行的外交学研究范围以外交理论外交实务外交过程外交制度作为主要的研究范围。

2、外交学范围的重新确定现行研究范围的片面之处;重新确定时的重点考虑因素:重新确定后的内容。

三、外交学的研究方法1、阶级研究法定义:重要意义:正确态度。

2、经济研究法定义;经济研究法与阶级研究法的关系;正确态度。

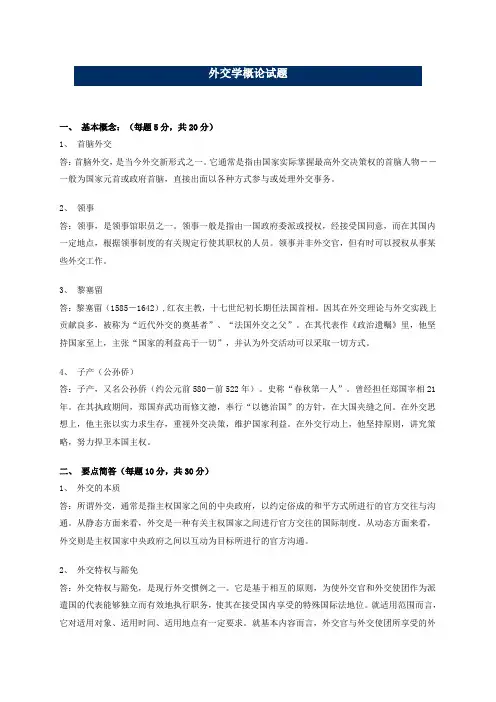

一、基本概念:(每题5分,共20分)1、首脑外交答:首脑外交,是当今外交新形式之一。

它通常是指由国家实际掌握最高外交决策权的首脑人物――一般为国家元首或政府首脑,直接出面以各种方式参与或处理外交事务。

2、领事答:领事,是领事馆职员之一。

领事一般是指由一国政府委派或授权,经接受国同意,而在其国内一定地点,根据领事制度的有关规定行使其职权的人员。

领事并非外交官,但有时可以授权从事某些外交工作。

3、黎塞留答:黎塞留(1585-1642),红衣主教,十七世纪初长期任法国首相。

因其在外交理论与外交实践上贡献良多,被称为“近代外交的奠基者”、“法国外交之父”。

在其代表作《政治遗嘱》里,他坚持国家至上,主张“国家的利益高于一切”,并认为外交活动可以采取一切方式。

4、子产(公孙侨)答:子产,又名公孙侨(约公元前580-前522年)。

史称“春秋第一人”。

曾经担任郑国宰相21年。

在其执政期间,郑国弃武功而修文德,奉行“以德治国”的方针,在大国夹缝之间。

在外交思想上,他主张以实力求生存,重视外交决策,维护国家利益。

在外交行动上,他坚持原则,讲究策略,努力捍卫本国主权。

二、要点简答(每题10分,共30分)1、外交的本质答:所谓外交,通常是指主权国家之间的中央政府,以约定俗成的和平方式所进行的官方交往与沟通。

从静态方面来看,外交是一种有关主权国家之间进行官方交往的国际制度。

从动态方面来看,外交则是主权国家中央政府之间以互动为目标所进行的官方沟通。

2、外交特权与豁免答:外交特权与豁免,是现行外交惯例之一。

它是基于相互的原则,为使外交官和外交使团作为派遣国的代表能够独立而有效地执行职务,使其在接受国内享受的特殊国际法地位。

就适用范围而言,它对适用对象、适用时间、适用地点有一定要求。

就基本内容而言,外交官与外交使团所享受的外交特权与豁免则有一定的区别。

3、外交承认答:外交承认,亦称国际承认,有时简称承认。

在国际法上,所谓外交承认,是指外交主体对一个主权国家或一个主权国家的中央政府所进行的正式承认。

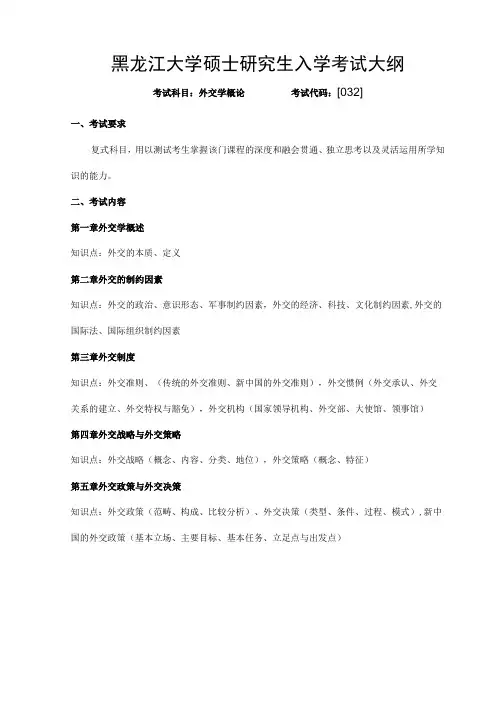

黑龙江大学硕士研究生入学考试大纲考试科目:外交学概论考试代码:[032]一、考试要求复式科目,用以测试考生掌握该门课程的深度和融会贯通、独立思考以及灵活运用所学知识的能力。

二、考试内容第一章外交学概述知识点:外交的本质、定义第二章外交的制约因素知识点:外交的政治、意识形态、军事制约因素,外交的经济、科技、文化制约因素,外交的国际法、国际组织制约因素第三章外交制度知识点:外交准则、(传统的外交准则、新中国的外交准则),外交惯例(外交承认、外交关系的建立、外交特权与豁免),外交机构(国家领导机构、外交部、大使馆、领事馆)第四章外交战略与外交策略知识点:外交战略(概念、内容、分类、地位),外交策略(概念、特征)第五章外交政策与外交决策知识点:外交政策(范畴、构成、比较分析)、外交决策(类型、条件、过程、模式),新中国的外交政策(基本立场、主要目标、基本任务、立足点与出发点)第六章外交途径知识点:外交谈判(特征、作用、原则、方式、程序),外交行动(访问、接触、会议、调处),外交文件(条约、声明、函件)第七章外交礼仪知识点:特征与基本规则,仪式礼仪(迎送、庆典、应酬),标志礼仪(国旗、国徽、国歌)第八章外交人员知识点:个人素质(自身条件、交际能力、业务能力),职业道德(政治、业务规范), 选拔任用(来源、考录培训)第九章外交理论知识点:外国的外交理论(西方国家的外交理论、苏联的外交理论),中国的外交理论(旧中国的外交理论、新中国的外交理论)三、试卷结构1 .考试时间:180分钟2 .试卷分值:150分3 .题型结构:(1)名词解释45分(2)简答题45分(3)论述题60分四、参考书目:《现代外交学概论》,金正昆著,中国人民大学出版社,1999年12月版。

第二章当代外交的基本准则与进步总趋势一、国际公认的当代外交基本准则:(4点)主权平等;和平解决国际争端,互不使用武力;不干涉任何国家的内政;和平共处五项原则主权平等原则→和平解决国际争端,互不使用武力不干涉任何国家的内政1主权平等(在当代外交中的作用和影响)(主权→主权原则→主权平等原则→4点)“主权”最早由让〃布丹在《论共和国》提出,国家具有主权权力,主权是国家的最高权力,是一种绝对的、不受限制的、永恒的和高于法律的权力。

从国际法的实践看,主权是国家所具有的国内最高和对外独立的权力。

主权原则是国际法最重要的基本原则,也是指导当代外交实践的基本准则。

一切主权国家之间是平等的。

主权平等原则是主权原则的自然延长,主权原则其实也就是主权平等原则。

主权平等原则是创建联合国的基石,又在《联合国宪章》中得到确认,是指导当代外交实践的首要基本准则。

根据《联合国宪章》,主权平等原则主要是:1国家在法律上平等2各国拥有对内的主权权力 3国家的人格和领土完整、政治独立均应受到尊重 4国家必须在国际法方面忠实地履行其国际义务。

以上四条是相辅相成的。

最后一点说明主权国家在对外关系中不能以行使主权为借口而为所欲为,把自己的主权意志强加于另一国。

一个国家有权维护自己的主权,同时也负有尊重别国主权的义务。

2和平解决国际争端,互不使用武力这一原则为联合国宗旨(维持国际和平与安全)服务,也是主权平等原则的合乎逻辑的引申。

一国对别国以武力相威胁或使用武力,以非和平方式解决与别国争端就是对对方主权的不尊重。

和平解决国际争端的传统方法有谈判、斡旋、调停和仲裁四种。

前三种是外交方法或政治解决,最后一种是法律的方法即司法解决。

司法解决也要经过当事国的同意,也需通过外交途径。

3不干涉任何国家的内政是主权原则的自然延伸。

最早见诸于18世纪末法国大革命时期的宪法。

是国际普遍公认的一项基本准则。

联合国虽然是一个具有普遍权威的世界组织,对会员国具有约束力,但它无权干涉会员国的内部事务。

外交学概论-期末复习重点外交本质:用和平手段处理国与国之间的关系外交的传统含义外交是以主权国家为主体,通过正式代表国家的机构与人员的官方行为,使用交涉、谈判和其他和平方式对外行使主权,以处理国家关系和参与国际事务,是一国维护本国利益及实施其对外政策的重要手段;不同的对外政策形成不同形态和类别的外交。

简而言之,外交指任何以主权国家为主体,通过和平方式,对国家间关系和国际事务的处理。

外交的扩展定义原因:全球化时代,外交主体和外交议程的多元化外交是主权国家(以及国家联合体),为了实现其对外政策目标,以国际法和有关惯例为基础,通过正式代表本国的机构和人员,以及在他们的领导下通过其他半官方和非官方的机构、社会团体以至个人,以通讯、访问、会谈、谈判、签订协议等和平方式,处理国际关系和国际事务的行动和过程。

四项原则第一,主权平等原则。

第二,不干涉内政原则。

第三,和平解决国际争端原则。

第四,承担国际义务原则。

中国和平共处五项原则互相尊重主权和领土完整;互不侵犯;互不干涉内政;平等互利;和平共处。

外交特权与豁免外交特权,是指一国派驻外国的使馆及其人员享有的超越接受国国内法赋予其法人与自然人的权益。

外交豁免,是指一国派驻外国的使馆及其人员享有的免除接受国法律条款的待遇,本质上也可包括在外交特权之内。

外交使团和外交人员应享的不可侵犯性第一,使馆馆舍不可侵犯。

第二,使馆档案和文件不受侵犯。

第三,外交代表人身不受侵犯。

第四,外交通讯不可侵犯。

外交使团和外交人员应享的管辖豁免第一,刑事豁免。

第二,民事豁免。

第三,行政豁免。

第四,无作证之义务。

外交使团和外交人员应享的外交特权第一,免纳直接捐税。

第二,免纳关税。

第三,行李免检待遇。

第四,其他特权。

内容:外交使节和外交代表机关,有权在使馆馆舍、外交机关的办公处、外交人员的寓所及其交通工具上使用派遣国的国旗或国徽;在接受国的礼仪庆典活动场合,外交使节拥有占有荣誉地位的权利;除为国家安全而由法律禁止或限制进入的区域之外,接受国应确保外交人员拥有在其境内行动及旅行的自由;外交代表享有免除适用接受国施行的社会保险办法的特权;外交代表享有免除一切个人劳务和所有各种公共服务的特权;外交代表享有免除关于征用、军事募捐、军人住宿等军事义务的特权。

《外交学》课程教学大纲总学时:72 学分:4 适用专业:外交学一、课程教学目标:《外交学》是外交学专业的一门基础课,通过学习使学生了解外交的基本概念、对外交的制约因素、从事外交的机构、外交政策的相关内容、外交礼仪、外交人员的要求有一个基础的了解,为进一步学习外交学的专业知识打下基础。

二、课程性质、目的和任务:本课程是外交学专业的必修课。

课内学时数为72学时,4学分。

当今世界,我们面对着一个错综复杂的世界格局和风云变幻的国际形势,各国之间的外交活动频繁,交往形式多种多样。

一个国家的外交活动直接影响到一个国家的国际地位和国际空间。

如何认识当今世界外交的现象;如何借鉴与吸收国外外交学的合理成份;如何理解和把握中国的外交政策;这些都是摆在当前外交学研究面前的重要课题。

因此通过学习使学生对当代外交的发展有一个整体的认识,这是开设本课的宗旨。

三、课程教学基本要求:本课程采用面授与学生自学相结合的教学方式,在面授教学中,要将系统教授与重点教授相结合,使学生对所学内容加深理解。

本课程所讲授当代外交,主要是主权国家以及国家集团之间的相互的关系。

四、课程教学内容:通过教学,使学生了解“外交”的内涵;掌握外交的基本概念,当今世界对外交的制约因素,外交制度与机构,外交政策与外交决策,进行外交的途径,外交人员的基本素质与外交礼仪等相关知识。

第一章:绪论教学目的与要求:要求学生掌握什么是严格意义上的外交、外交与外事、领事的关系;了解外交的缘起、外交与其他学科的关系;熟悉外交研究的基本方法,并运用这些方法分析当今世界的各种外交活动。

教学重点:外交的定义;外交与外事、领事的关系。

教学难点:严格意义上的外交定义与外交泛称的关系、如何运用外交研究的方法来分析当今的外交实践活动。

一、外交的定义:(一)外交的定义1、已有的外交的定义2、外交的定义及其特征二、外交的缘起与发展:(一)中国外交的发展1、西周时期2、春秋战国时期3、中华帝国时期(二)现代外交的缘起与发展1、古代社会2、近代外交的形成3、现代外交的形成三、外交与领事、外事的关系(一)外交与领事的关系1、领事的产生2、领事的定义3、外交和领事的关系(二)外交和外事、涉外的关系1、何为外事2、关于涉外问题四、外交学研究(一)外交学研究对象1、外交理论研究2、外交政策研究3、外交实物研究4、国际法研究5、外交史研究(二)与外交学相关的学科1、国际关系学2、国际政治学3、国际法学4、交际学5、外交史6、传播学(三)外交学研究方法1、阶级研究法2、经济分析方法3、比较研究方法4、案例研究法5、定量分析法6、系统研究法7、综合研究法五、外交学研究的意义1、促进国际交往2、促使中国更好地融入国际社会3、维护中国的国家利益???小结:本章主要介绍外交的定义、外交发展的简要历程、外交与领事、外事的关系、外交学的研究方法以及与外交学相关的学科。

第十二讲影响国家外交的因素(外交资源与资源外交)我的笔记:一、影响国家外交的因素(外交资源)1.时代特点决定外交和对外政策的目的·封建时代以征服土地为目的的外交,(陆)军事实力最重要·资本主义时代市场的获得(殖民地、海军实力)·帝国主义时代(殖民地争夺,军事实力)·冷战期间影响军事实力和意识形态·全球化时代:国际规范、软实力(市场准入、航道通行、领土意义的改变)2.影响当代外交的主要因素·国际格局与军事实力(综合国力能力的大小)决定国家外交战略。

外交依靠军事和经济实力。

战场上得不到的谈判桌上也拿不到·国际规范与国际法地位的上升,从硬实力到软实力,从军事能力到规范能力的转变(比较1931年日本侵华和1990年伊拉克入侵科威特;美国入侵伊拉克、阿富汗都需要一个借口)3.科学技术(通讯技术为例)·电讯系统对外交的改变:电报、收音机——挑战·外交从临时性的会议变为有组织的机制,国际组织和国际会议开始盛行·将通讯和交通联系起来,信使减少,通讯加快·世界经济联系为一个整体·电报技术和通讯设备具有重要的战略价值(Zimmermann telegram)互联网对外交的影响:·互联网是全球化的最大推手·引入了新的外交行为体:黑客、软件公司、开放组织·对主权的挑战,消弱了领土主权的概念,国家难以控制·作为工具,改变外交手段和方式(公开化)·外交机构·外交方式(公共外交,e-diplomacy)……3.国家特性的构成·拥有的资源·将潜在的资源转化为实现将潜在的资源转换为实现外交目的的现实手段的能力,或者说运用这些资源的能力,如社会发展水平,国民教育水平等指标。

How can you use what you have?国家能力影响一个国家的:·对外政策的目标(台湾当局在1950年和冷战结束后)·对外政策的手段和方式:——美国的航母乔治华盛顿号长达三个足球场那么大,耗资巨大,如果用于建公寓、挽救儿童。

影响国家对外政策的因素的具体分析自从新中国建立以来,随着我国国力的不断增强,越来越多的国家开始和我国建立起外交关系,中国的对外政策也开始走向了一个新的起点,特别是进入21世纪这个以和平和发展为主题的时代,并伴随着我国在国际舞台影响力的增强,新的对外政策也陆续出台,然而中国毕竟是一个发展中国家,我国与发达国家还是有一定的距离,特别是随着其它国家不断强大起来和美国企图在世界推行单边主义政策,再有最近的贸易保护主义的抬头,我国对外形势依然严峻,在这样一个国际环境的体系下,了解影响国家对外政策的因素是必然的,特别是以后作为接班人的我们更需要清楚知道这些因素,同时随着世界走向和平,国力影响外交政策将不断削弱,所以我们更应该把眼光聚集到非政治经济军事等非国力因素上来。

纵观外国对外政策和我国对外政策出台的背景和目的,我们可以认为影响国家对外政策的非政治经济军事等非国力因素主要有:民族文化、个人因素、国民意识、国际环境、灾难、历史等。

一、民族文化国家对外政策是相对于国际关系而言,在影响国际关系因素中,除了以国家力量作为后盾来计算,民族文化的差异即成为最重要的因素,在对外政策中,民族文化的差异始终制约着国家对外政策的实施,即使是同意识形态的国家也同样受这个因素的影响。

(1)、民族文化心理影响国家之间的关系从而制约对外政策的制定。

我们都知道不同文化的国家他们的文化心理也将有所不同,在国际上看带同一个问题也会产生歧义,不同的文化心理对自己的国家和别的国家将会有不同的要求,国家关系也随着文化的趋同而有所缓解,而文化上的差异就只能增进彼此的文化上的误会,从而制约了国家之间的关系,并影响着对外政策的出台。

(2)、民族文化心理的不同,各国对别国的政策和民俗习惯将会不理解或者产生民族文化上的歧视和排外文化心理,从而采取了不同的对外政策,在这个政策当中其中就包括对外的文化政策。

二、个人因素很多历史都在表明个人对政策的影响也不容我们忽视,在排除国力因素时,它就占据着重要地位,也许我们说对外政策的制定,对外进行外交都是代表一个国家,个人代表的不是个人,当然,这个事实,但许多事实都在证明个人确实对外交有很大影响。

小马哥背死你(八)一.外交与外事的关系(简答)1.广义外交与广义外事广义外交:外交是主权国家以及国家联合体为了实现其对外政策目标,以国际法和国际惯例为基础,通过代表本国的最高领导人和以专职外交部门为核心的中央政府部门,以及它们的领导下的半官方非官方组织、民间团体、个人,通过会谈、谈判、访问,签订协议等和平方式处理国际关系国际事务的行动和过程。

广义外事:外事是中央政府、政党、议会、军队、民间团体以及个人的对外交往活动。

关系:广义外交是广义外事的一部分。

广义外事中不直接服务于国家利益的对外交往活动不能称为外交。

2.狭义外交与狭义外事狭义外交:外交是谈判的艺术。

狭义外事:除了中央政府之外的各种机构、团体、个人进行的对外事务、对外活动、对外工作。

二.外交与武力的关系(简答)1.武力是外交的后盾:武力的存在其本身对另一国的谈判立场产生心理上的影响。

2.外交涉及武力的非暴力使用:包括武力威慑和武力威胁。

这两者都不涉及武力的直接使用,而是通过表达使用武力的决心来增强本国在谈判中的讨价还价地位。

3.使用武力的全过程都需要外交:之前寻找盟友孤立对手,之中寻求外交解决的可能性,之后落实战后安排。

三.外交团(名解)1.由同驻一国的所有外国外交官所组成要求:由外交代表人员组成,不是由外交代表机关组成。

不包括使馆一般工作人员不包括驻在国本国的外交官不包括驻在国其他城市的领事官(有些国家包括外交官的配偶和子女,有些国家只包括馆长)四.政治庇护(名解)请求整治庇护:一国公民因政治原因逃往他国请求准许居留。

给予政治庇护:他国接受上述逃亡者,不予引渡准予居留。

五.外交庇护(名解)一国公民因政治原因要求驻本国的他国使馆给予庇护无论题目是外交庇护还是政治庇护,两个都要回答六.人权的国际保护(简答)1.人权的内涵:包括西方国家强调的“人生而自由和平等”的权利以及发展中国家的生存权、发展权等集体人权。

2.为什么要保护人权:有些国家不能保护人权:战争、国力不足有些国家不愿保护人权:种族歧视、屠杀3.谁来保护人权:大国、邻国、国际组织(联合国、红十字会)七.全球化时代的外交1.主客体多元化:主体多元化:主权国家数量增加;客体多元化:主权国家、政府间非政府间国际组织、跨国公司、有影响力的个人数量增加。