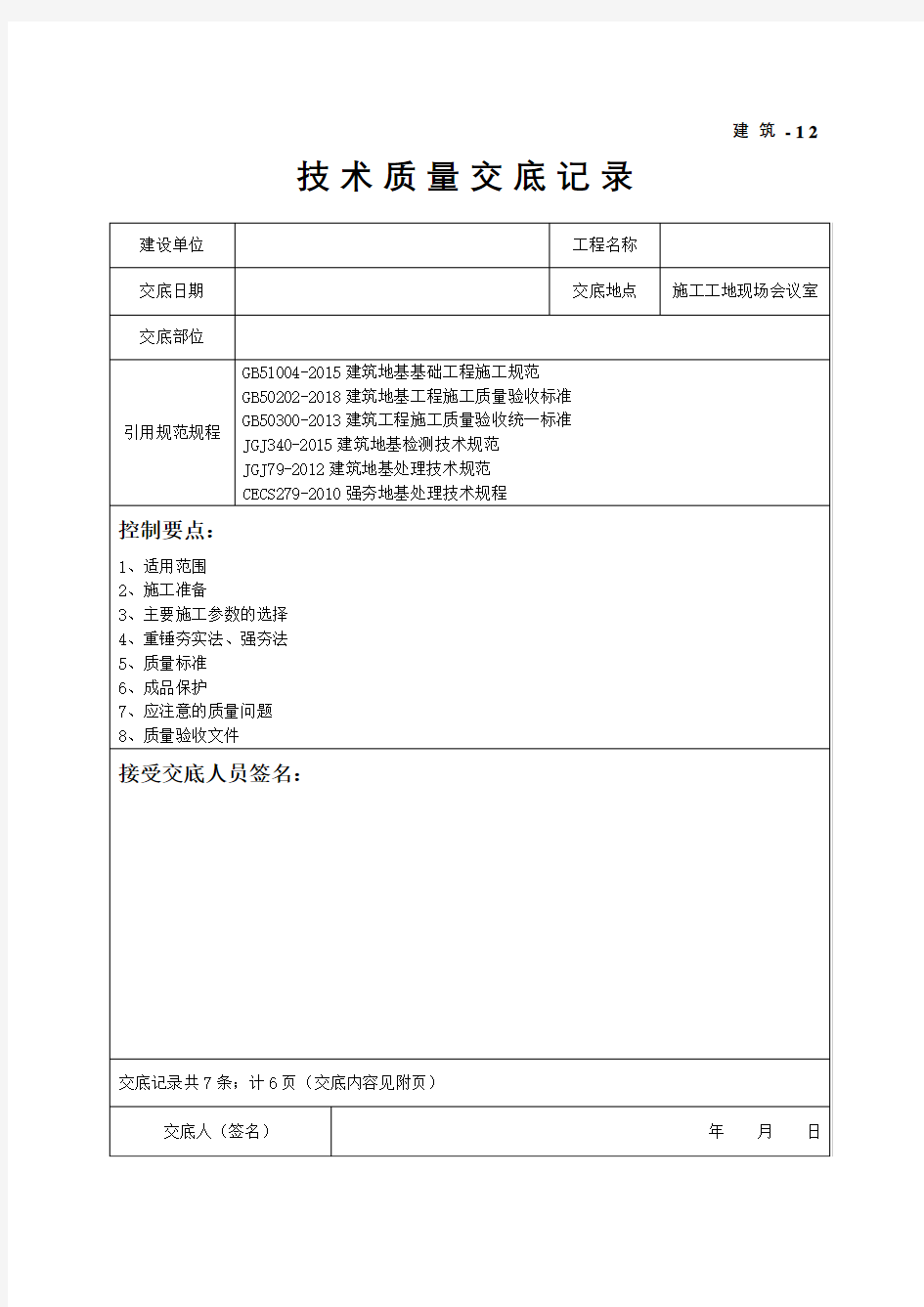

建筑-12技术质量交底记录

技术质量交底记录

kJ/m2;对黏性土取1500~3000kJ/m2。

3.2夯击点布置及间距

夯击点布置对大面积地基,一般采用梅花形或正方形网格排列(图1-4);对条形基础夯点可成行布

置;对独立柱基础,可按柱网设置单夯点。

夯击点间距通常取夯锤直径的3倍,一般为5~15m;一般第一遍夯点的间距宜大,以便夯击能向深部传递。

3.3夯击遍数及击数

夯点遍数一般为2~5遍,前2~3遍为"间夯",最后一遍以低能量(为前几遍能量的1/4~1/5)i 行满夯(即锤印彼此搭接),以加固前几遍夯点之间的土层和被振松的表土层。每夯击点的夯击数,以使土体竖向压缩量最大面侧向移动最小或最后两击沉降量之差小于试夯确定的数值为准,一般软土控制瞬时沉降量为5~8cm,废渣填石地基控制的最后两击下沉量之差为2~4cm。每夯击点之夯击数一般为3~10击,开始两遍夯击数宜多些,随后各遍击数逐渐减小,最后一遍只夯1~2击。

夯点布置(a、梅花形布置;b、方形布置)

3.4两遍之间的间隔时间

通常待土层内超孔隙水压力大部分消散,地基稳定后再夯下一遍,一般时间间隔1~4周。对黏土或冲积土常为3周,若无地下水或地下水位在5m以下,含水量较少的碎石类填土或透水性强的砂性土,可采取间歇1~2天或采用连续夯击,而不需要间歇。

3.5夯击加固范围及加固影响深度

夯击加固范围对于重要工程应比设计地基长(L)、宽(B)各大出一个加固深度(H),即(L+H)×(B+H);对一般建筑物,在离地基轴线以外3m布置一圈夯击点即可。

强夯法的有效加固影响深度见下表。

注∶强夯法的有效加固影响深度从起夯面算起。

3.6起夯面

起夯面可高于或低于基底。高于基底是预留压实高度,使夯实后表面与基底为同一标高;低于基底是当要求加固深度加大,能量级达不到所需加固深度时,降低起夯面,在满夯时再回填至基底以上,使满夯后与基底标高一致,这时满夯的加固深度加大,需增大满夯的单击夯击能。

3.7垫层设置

软弱饱和土或地下水位浅时常需在地面铺设一层碎石垫层、砂砾石垫层,厚度一般为50~150cm。预铺垫层可形成一覆盖压力,减小坑侧土隆起,使坑侧土得到加固。预铺垫层的又一作用就是在夯击后能形成坑底易透水土塞,从而加大加固深度,并可作为坑底土孔隙水压力的消散通道,加快孔底土孔隙水压力的消散。另外,这一垫层还可防止夯坑底涌土,并利于施工机械的行走。

垫层材料宜采用粗颗粒的碎石、矿渣、砂砾石,粗颗粒粒径宜小于10cm。对处理土层为饱和砂、软土时,坑底易涌土涌砂,故垫层材料不宜用砂。

垫层厚度不宜过厚或过薄,过厚会在锤底形成大的垫层,扩散动应力,减弱下部软弱土的加固作用和加固深度;过薄起不到垫层作用。

4.1重锤夯实法

(1)地基重锤夯实前,应进行试夯,选定夯锤重量、底面直径和落距,以便确定最后下沉量及相应的最少夯击遍数和总下沉量等施工参数。试夯的密实度和夯实深度必须达到设计要求。最后下沉量系指最后两击平均每击土面的夯沉量,对黏性土和湿陷性黄土取10~20mm,对砂土取5~10mm,对细颗粒土不宜超出10~20mm。落距宜大于4m,一般为4~6m。夯击遍数由试验确定,通常取比试夯确定的遍数增加1~2遍,一般为8~12遍。土被夯实的有效影响深度,一般约为重锤直径的1.5倍。(2)夯实前,槽、坑底面的标高应高出设计标高,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量再加50~100mm;基槽、坑的坡度应适当放缓。

(3)采用重锤夯实分层填土地基时,每层虚铺的厚度,一般相当于锤底直径,试夯的层数不宜少于2层,夯击遍数应由试夯确定。土的试夯达不到设计的密实度和夯实深度要求时,应适当提高落距,增加夯击遍数或增加锤重。

(4)地基夯打前,应测定土的含水量,以最佳含水量为好。简易检测法是∶用手捏紧土后,松手土不散,易变形而不出水,抛在地上即呈碎裂状,此时,为最佳含水状态。当土的表层含水量过大或过小,页经过处理,方可进行夯打。如表层含水量过大,可采取撒干土、碎砖、生石灰粉或换土等措施;如土含水量过低,应适当洒水,加水后待全部渗人土中,一昼夜后方可夯打。

(5)大面积基坑或条形基槽内夯实时,应一夯换一夯顺序进行【图(a)】,即第一遍按一夯换一夯进行,在一次循环中间同一夯位应连夯两下,下一循环的夯位,应与前一循环错开1/2锤底直径的接,如此反复进行,在夯打最后一循环时,可以采用一夯压半夯的打法。在独立柱基夯打时,可采用先周边后中间或先外后里的跳打法【图(b)、(c)】。为了使夯锤底面落下时与土接触严密,各次夯迹之间不互相压叠,而是相切或靠近,压叠易使锤底面倾斜,与土接触不严,功能消耗,降低夯实效率。当采用悬臂式桅杆式起重机或龙门式起重机夯实时,可采用图(d)顺序,以提高功效。

1-夯位;2-重叠夯;d-重锤直径

2-

(6)基底标高不同时,应按先深后浅的程序逐层挖土夯实,不宜一次挖成阶梯形,防止打夯时在高

低相交处发生坍塌。

(7)基坑(槽)的夯实范围应大于基础底面。开挖时,坑(槽)每边比设计宽度加宽不宜小于

0.3m,以便于夯实工作的进行。坑(槽)边坡应适当放缓。夯实前,坑(槽)底面应高出设计标高,预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50~100mm。夯实完毕,将基坑(槽)表面拍实至设计标高。

(8)重锤夯实在10~15m以外对建筑物振动影响较小,可不采取防护措施;在10~15m以内,应挖防震沟等隔震处理。

(9)冬季施工,有冻土时应将冻土层挖去或通过烧热法把冻土融解。若基坑挖好后不立即夯实,应采取防冻措施。

(10)夯实结束后,应及时将夯松的表层浮土清除或将浮土在接近最优含水量状态下,重新用1m的落距夯实至设计标高。

4.2强夯法

(1)施工前做好强夯地基地质勘察,对不均匀土层适当增加钻孔和原位测试工作,掌握土质情况,作为制定强夯方案和对比夯前、夯后加固效果之用。查明强夯影响范围内的地下构筑物和各种地下管线

的位置及标高,采取必要的防护措施,避免因强夯施工而造成破坏。

(2)施工前应根据设计要求的锤重、落距、夯击点布置及夯击点的夯击数,进行现场试夯,以确定正式施工时采用的技术参数。

(3)强夯前应平整场地,周围做好排水沟,按夯点布置测量放线确定夯位。地下水位较高时,应在表面铺0.5~2.0m中(粗)砂或砂石垫层,以防设备下陷和便于消散强夯产生的孔隙水压,或采取降低地下水位后再强夯。

(4)夯击时应按试验和设计确定的强夯参数进行,落锤应保持平稳,夯位应准确,夯击坑内积水应及时排除。坑底含水量过大时,可铺砂石后再进行夯击。在每一遍夯击之后,要用新土或周围的土将夯击坑填平,再进行下一遍夯击。强夯后,基坑应及时修整,浇筑混凝土垫层封闭。夯击遍数和两遍之间的间歇时间必须符合设计要求或施工规范规定。每夯点夯击数一般为3~10击,夯击遍数一般为2~5遍。对于细颗粒多的土层、透水性弱的土层或有特殊要求的工程,夯击遍数可适当增加。两遍之间的间歇时间,取决于孔隙水压力的消散时间,一般为1~4周。地下水位较低和地质条件较好的场地,可采用连续夯击。

(5)强夯应分段进行,顺序从边缘夯向中央。对厂房柱基亦可一排一排夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是∶先深后浅,即先加固深层土,再加固中层土,最后加固表层土。最后一遍夯完后,再以低能量满夯一遍,如有条件以采用小夯锤夯击为佳。