战斗机的气动布局

- 格式:ppt

- 大小:12.81 MB

- 文档页数:145

飞机气动布局简介想必很多人对飞机很感兴趣,因为飞机大多是很漂亮的,流线型的机身,舒展的机翼,实现了人类在蓝天翱翔的梦想。

其实飞机外型的美观虽然是人类主动的设计创作,而实质却是受制于空气阻力的被动结果,从某种意义上讲,这种符合人类审美标准的流畅线条其实是空气动力原理的杰作。

大千世界千变万化,飞机也是形态各异,大的、小的、胖的、瘦的,四个翅膀的、两个翅膀的甚至还有一个翅膀的,打个比方,飞机的式样就像宠物狗一样,当真是品种丰富,血统复杂。

俗话说外行看热闹,内行看门道,既然飞机的外观是空气动力原理决定的,那么这么多种飞机的形状在飞机设计中就有个称谓,叫做空气动力布局。

下面我们就逐一介绍一下各种气动布局,当了解到气动布局这个概念后再回过头来看这些飞机,就会发现自己不会再看花眼了,其实全世界的飞机品种再多,也无非就以下这几种气动布局而已。

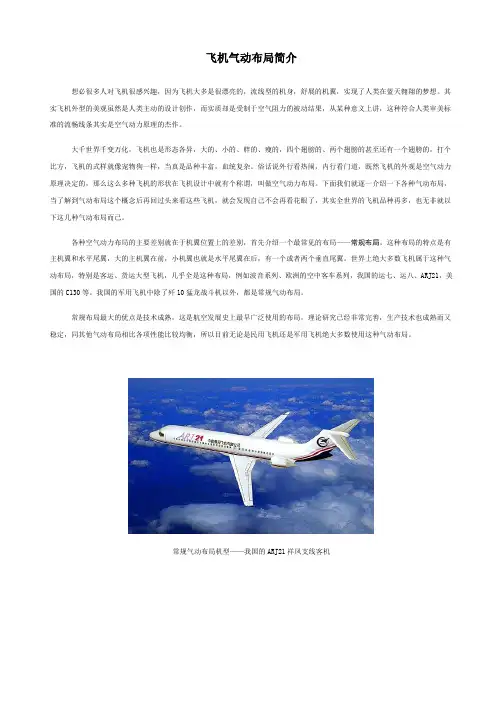

各种空气动力布局的主要差别就在于机翼位置上的差别,首先介绍一个最常见的布局——常规布局。

这种布局的特点是有主机翼和水平尾翼,大的主机翼在前,小机翼也就是水平尾翼在后,有一个或者两个垂直尾翼。

世界上绝大多数飞机属于这种气动布局,特别是客运、货运大型飞机,几乎全是这种布局,例如波音系列、欧洲的空中客车系列,我国的运七、运八、ARJ21,美国的C130等。

我国的军用飞机中除了歼10猛龙战斗机以外,都是常规气动布局。

常规布局最大的优点是技术成熟,这是航空发展史上最早广泛使用的布局,理论研究已经非常完善,生产技术也成熟而又稳定,同其他气动布局相比各项性能比较均衡,所以目前无论是民用飞机还是军用飞机绝大多数使用这种气动布局。

常规气动布局机型——我国的ARJ21祥凤支线客机常规气动布局机型——我国的FC-1枭龙歼击机常规气动布局机型——我国的歼11B歼击机常规布局中还有一个另类——变后掠翼布局,就是主翼的后掠角度可以改变,高速飞行可以加大后掠角,相当于飞鸟收起翅膀,低速飞行时减小后掠角,展开翅膀。

三角翼飞机论述——空气动力学大作业报告人:魏滨邦完成日期: 2010.11.24目录一、气动布局的形式1. 常归布局2.无尾或飞翼布局3.鸭式布局4.变后掠翼布局5.三翼面布局2、三角翼飞机论述1.三角翼飞机-概况2.三角翼飞机-飞行原理3.三角翼飞机-优点4.三角翼飞机-缺点5.三角翼飞机-分类6.三角翼飞机-发展三、未来改进设想四、对于歼八的反思气动布局的形式1.常归布局:水平尾翼在机翼之后飞机设计师们通常将飞机的水平尾翼和垂直尾翼都放在机翼后面的飞机尾部。

这种布局一直沿用到现在,也是现代飞机最经常采用的气动布局,因此称之为“常规布局”。

2.无尾或飞翼布局目前研究和采用的无尾布局通常是指飞机没有水平尾翼,而飞翼布局的飞机只有机翼;在无尾布局的飞机上,副翼兼顾了平尾的作用。

省去了平尾,可以减少飞机的重量和阻力,使之容易跨过音速阻力突增区,其缺点主要是起降性能差。

无尾布局的飞机高空高速性能好,适合做截击机用。

但其低空区音速机动性能差,不符合现代飞机发展趋势,正逐渐被鸭式布局所取代。

3.鸭式布局鸭式布局,是一种十分适合于超音速空战的气动布局。

早在二战前,前苏联已经发现如果将水平尾翼移到主翼之前的机头两侧,就可以用较小的翼面来达到同样的操纵效能,而且前翼和机翼可以同时产生升力,而不像水平尾翼那样,平衡俯仰力矩多数情况下会产生负升力。

早期的鸭式布局飞起来像一只鸭子,“鸭式布局”由此得名。

4.变后掠翼布局掠角在飞行中可以改变的机翼称之为变后掠翼。

在飞机的设计工作中,有一个不易克服的矛盾:要想提高飞行M 数,必须选择大后掠角、小展弦比的机翼,以降低飞机的激波阻力,但此类机翼在亚音速状态时升力较小,诱导阻力较大,效率不高。

从空气动力学的角度讲,要同时满足飞机对超音速飞行、亚音速巡航和短矩起降的要求,最好是让机翼变后掠,用不同的后掠角去适应不同的飞行状态。

5.三翼面布局在常规布局的飞机主翼前机身两侧增加一对鸭翼的布局称为“三翼面布局”。

飞机的常见气动布局亲爱的同学们大家好:今天,我想和大家讲一讲,飞机的常见气动布局。

大家知道的都有哪些呢?目前我们所知的可行的飞机的空气动力布局方式有:常规、鸭式、三翼面、变后掠、无尾、飞翼、前掠翼。

这些布局方式各有特色各有长短,我将为大家逐个讲解。

首先是常规,常规布局也就是主翼在前,水平尾翼在后,有一个或两个垂尾的气动布局方式。

使用这种气动布局设计的具有代表性的战斗机有,美国——洛克希德马丁公司:F22猛禽。

俄罗斯——苏霍伊设计局:苏27侧卫。

但其实,我们常见的客货机几乎全是这种设计的。

常规布局的优点是技术成熟,理论研究已经非常完善,生产技术也成熟而又稳定,同其他气动布局相比各项性能比较均衡。

只是由于均衡所以也没有特别出色的地方。

然后是鸭式。

因为当初这种气动布局的飞机飞起来像鸭子,故此得名。

说到鸭式布局,我们就不得不说世界上第一架飞机——莱特兄弟的飞行者一号。

它所使用的布局其实就是鸭式布局。

鸭式布局也是主翼在后面,前面加个小机翼叫做鸭翼。

简单地来看,鸭式布局就是将常规布局中的水平位移移到了主翼前方,但鸭翼与平尾并不是一个概念。

虽然鸭翼也承担着控制俯仰的责任,但除此之外,鸭翼还会产生涡流。

这些涡流吹过主翼会带来强大的增升效果,也就是说,鸭翼能提供额外的升力。

如此,鸭式布局的飞机的短距起降性能更强,因为它们在低速度状况下也能获得较高的升力。

鸭式布局的飞机在高速飞行中有着更高的稳定性,机动性也要比常规布局飞机更加出色。

有时鸭式布局飞机还会在机身的后下方增加两片叫做腹鳍的翼面,以增加大迎角情态下的飞行稳定性,这是因为在大迎角情态下,常规布局的飞机的垂尾还会接触到由主翼和平尾的间隙间吹过的气流,而鸭式布局的飞机的主翼往往会阻断流往垂尾的气流,如此垂尾便不能很好地控制飞机的水平方向稳定,而在机身下方增加的腹鳍则能解决这个问题。

这也是鸭式布局飞机的一个不同之处。

鸭式布局设计的代表战机有:中国成飞歼20,欧洲双风:阵风、台风。

摘要我们看到任何一架飞机,首先注意到的就是气动布局。

飞机外形构造和大部件的布局与飞机的动态特性及所受到的空气动力密切相关。

关系到飞机的飞行特征及性能。

故将飞机外部总体形态布局与位置安排称作气动布局。

简单地说,气动布局就是指飞机的各翼面,如主翼、尾翼等是如何放置的,气动布局主要决定飞机的机动性,至于发动机、座舱以及武器等放在哪里的问题,则笼统地称为飞机的总体布局。

飞机的设计任务不同,机动性要求也不一样,这必然导致气动布局形态各异。

现代作战飞机的气动外形有很多种,平直机翼布局、后掠翼布局、变后掠翼布局、无尾翼布局、鸭式布局、三翼面布局、前掠翼布局等。

而以巡航姿态为主的运输机等大型飞机,其气动布局就相对比较单一,主要以常规布局为主关键词:翼型;尾翼;气动外形;空气动力目录引言 (1)一、现代飞机常见气动外形 (2)(一)作战飞机气动外形 (2)(二)非作战飞机气动外形 (7)二、国内飞机常见气动外形 (7)(一)作战飞机气动外形 (7)(二)非作战飞机气动外形 (9)三、飞机气动外形发展 (11)(一)作战飞机气动外形的发展 (11)(二)非作战飞机气动外形的发展 (11)四、我国大飞机气动布局设计的发展建议 (15)致谢 (17)参考文献 (18)引言自从莱特兄弟发明第一架飞机以来,航空科技一直伴随着科技革命的推进迅速发展,由于该行业属于技术密集型,因此也使得航空科技一直云集着该时代最先进的科技成果,和众多的行业精英。

因此航空技术往往代表着一个时代的科技水平,也促进和引领着科技进步。

而一个时代的航空科技水平则主要体现在该时期的航空器上,飞机作为数量最多、最为常见的航空器,当然代表着一个时代航空科技的水平。

而一个时代飞机的技术水准,则直观的体现在飞机的气动外形上。

从飞机的气动外形我们就可以看出:这个时代航空科技的总体水平,这个时代的设计理念,甚至这个时代的军事政治战略格局等等。

因此,研究飞机的气动外形及其发展,对于我们学习航空科技进而了解世界科技、历史、军事、政治等方面知识有着深远的意义。

科普贴空气动力学之鸭式布局我国的歼-10战机有一个天才叫巴迪特里希?屈西曼,近代空气动力学的开创者和奠定者,前期服务于纳粹德国,战后被瓜分到英国。

这位牛逼est的人物在1953年写了《空气动力学》,至今是全世界高等教育航空专业的指定教材。

在英国的第一个十年,他领导了后掠翼用于高速飞机的研究,提出屈西曼翼尖,屈西曼整流罩等设计概念,建立了任意展弦比后掠翼载荷计算方法,这个方法仍是现在亚音速后掠翼设计的基础算法之一;第二个十年,研究开创了航空史上第二个使用流型--脱体涡流型,这是直到今天先进战斗机的发展基础;最后十年,屈西曼研究了第三个流型--高超音速流型,创立了乘波机的概念,今天的加莱特和DSI进气道也只是乘波理论中两个较初级的衍生物。

到60年代初,二代战斗机的气动布局设计主要特点仍是保持附着流型以避免和抑制气流分离;但对机动性的追求要求可使用迎角不断加大,分离不可避免。

随着近距耦合固定鸭翼的瑞典SAAB-37战斗机将涡升力的应用实用化,实现了对气流分离的控制和利用,脱体涡流型开始被广泛的应用直到今天。

战斗机对涡升力的应用,主要是依靠气流从涡流发生器(鸭翼,边条)前缘分离出稳定的漩涡,高速旋转的气流提高了机翼表面的负压,漩涡强度随迎角增大而增大,产生很大的涡升力,在升力线斜率上表现出明显的强烈性,非线性。

因此涡升力在带来巨大升力收益的同时,也对战斗机的控制技术提出了同样巨大的挑战。

从对涡升力的应用水平(同时也大致代表了主动控制水平)来看,三代机的气动水平可以划分为三个阶段。

第一个阶段以F-15为典型,这种早期的三代机并没有涡流发生器,没有应用涡升力,静稳定布局,控制增稳;第二个阶段是F-16(真正的第一款三代战斗机)和苏-27,以小边条作为涡流发生器是其共有的特征,并开始放宽静稳定度,模拟电传足以满足控制需求;第三个阶段,一方面是使用大边条的F/-18E/F和我国的FC-1,另一方面是使用可动鸭翼的欧洲台风,阵风,鹰狮和我国的歼-10,这个阶段的战斗机都已经采用高度静不稳定设计,模拟电传已经不能满足需求,数字电传成为标准配置。

第1篇一、实验目的1. 了解和掌握不同气动布局的基本原理和特点。

2. 分析不同气动布局对飞行器性能的影响。

3. 通过实验验证理论知识的正确性。

二、实验器材1. 气动模型(如飞机模型、导弹模型等)2. 风洞实验装置3. 数据采集与分析软件4. 测量工具(如风速计、压力计等)三、实验原理气动布局是指飞行器各个部件的相对位置布置,它直接影响飞行器的空气动力学性能。

不同的气动布局具有不同的升力、阻力、稳定性、机动性等特性。

四、实验内容1. 常规气动布局实验(1)实验步骤:将气动模型置于风洞中,调整角度和速度,记录升力、阻力等数据。

(2)数据分析:分析常规气动布局在不同攻角和速度下的升力、阻力特性。

2. 鸭式气动布局实验(1)实验步骤:将鸭式气动布局模型置于风洞中,调整角度和速度,记录升力、阻力等数据。

(2)数据分析:比较鸭式气动布局与常规气动布局在不同攻角和速度下的升力、阻力特性。

3. 飞翼布局实验(1)实验步骤:将飞翼布局模型置于风洞中,调整角度和速度,记录升力、阻力等数据。

(2)数据分析:分析飞翼布局在不同攻角和速度下的升力、阻力特性。

4. 三翼面布局实验(1)实验步骤:将三翼面布局模型置于风洞中,调整角度和速度,记录升力、阻力等数据。

(2)数据分析:比较三翼面布局与常规气动布局在不同攻角和速度下的升力、阻力特性。

五、实验结果与分析1. 常规气动布局常规气动布局具有较好的稳定性和机动性,但升力系数相对较低。

在低速和低攻角下,升力系数较高;在高速和高攻角下,升力系数较低。

2. 鸭式气动布局鸭式气动布局具有较好的机动性和升力系数,但稳定性较差。

在低速和低攻角下,升力系数较高;在高速和高攻角下,升力系数较低。

3. 飞翼布局飞翼布局具有较好的升力系数和隐身性能,但机动性和稳定性较差。

在低速和低攻角下,升力系数较高;在高速和高攻角下,升力系数较低。

4. 三翼面布局三翼面布局具有较好的升力系数、稳定性和机动性。

摘要飞机姿态控制包含俯仰(pitch)、滚转(roll)与偏航(yaw)方向,其中俯仰方向安定性和操控性是对飞行安全最重要的飞控参数。

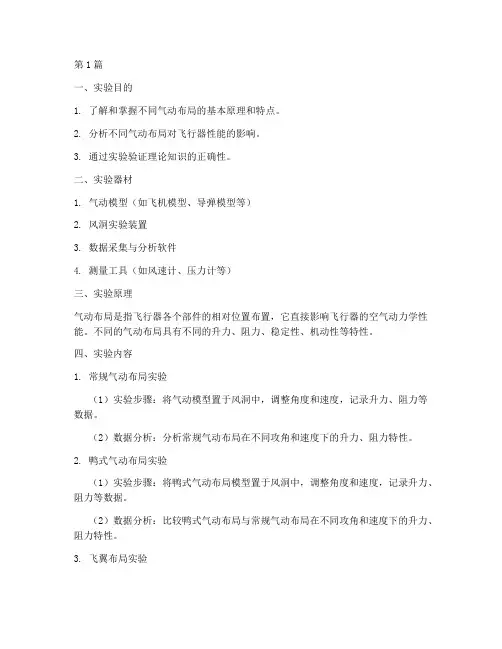

如果以俯仰控制面安装位置对飞机分类,则可分为鸭翼(canard,法文鸭子的意思,来源于法国报纸对莱特兄弟飞机的描述)、水平尾翼(horizontal tail)、无尾翼(tailless)以及同时安装鸭翼和水平尾翼的三翼面(three surface)布局。

鸭翼布局虽然具有较佳升力特性,但如果未能妥善处理好鸭翼涡流与主翼、机身及垂直尾翼流场间的交互作用,将对飞行稳定与姿态控制产生不良影响。

但这个缺点在近距耦合概念诞生,并结合线传飞控系统后已经得到改善,诞生了几种成功的鸭翼战斗机。

本文从气动力学的观点出发,在不考虑飞控系统与推力矢量控制运用的成熟性、结构负荷极限、战场场景想定与战术运用等外在因素的情况下,对鸭翼布局的气动特点进行初探。

鸭翼-三角翼布局水平尾翼布局无尾三角翼布局三翼面布局前言人类第一架载人动力飞机“飞行者”号采用的就是鸭翼布局,该布局与水平尾翼布局相比,具较佳的升力特性,所以在飞机早期发展史上也能偶尔见到鸭翼布局战斗机。

但因为鸭翼布局复杂的气动特性,特别是缺乏足够的纵向恢复力矩,所以虽然最早运用在飞机上,却没有被后续战斗机普遍运用,水平尾翼布局反而成为“传统布局”。

随着线传飞控系统的诞生,因鸭翼与主翼间复杂气流交互作用导致的操控问题得以解决,推力矢量控制进一步解决俯仰方向控制。

欧洲和中国的新一代战斗机,因侧重瞬间转弯能力以及短场起降需求,多采鸭翼布局设计,而美俄则继续坚持传统布局战斗机。

显见两种布局各具优点,使设计人员于在不同设计考虑下,在两种迥异的气动外形下,依据战场环境与作战需求设计出各自的性能优异的战斗机。

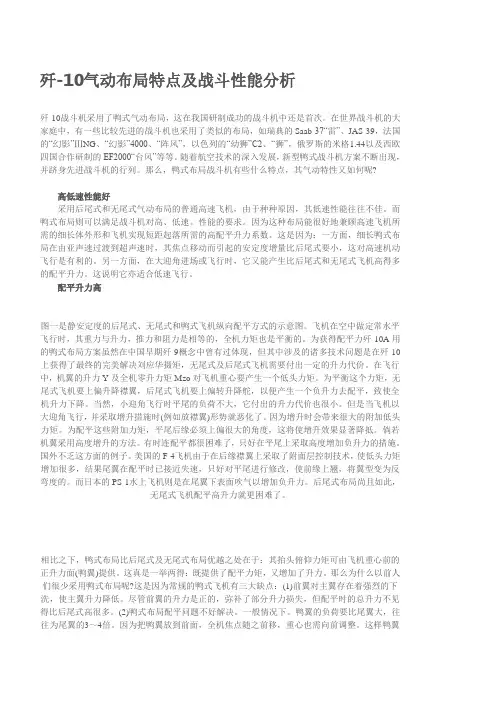

中国的歼-20是目前唯一的鸭翼布局隐身战斗机随着中距空空导弹的日益普及,视距外交战(beyond visual range, BVR)已成为未来空战的必然模式,战斗机操控性似乎不如武器性能重要。

飞机的气动布局飞机外形构造和大部件的布局与飞机的动态特性及所受到的空气动力密切相关。

关系到飞机的飞行特征及性能。

故将飞机外部总体形态布局与位置安排称作气动布局。

其中,最常采用的机翼在前,尾翼在后的气动布局又叫作常规气动布局。

气动布局形式是气动布局设计中首先需要考虑的问题。

目前飞机设计中主要采用的包括以下几种:正常布局;鸭式布局;变后掠布局;三翼面布局;无平尾布局;无垂尾布局;飞翼布局。

正常布局是迄今为止被使用最多的一种布局形式,目前仍然被应用于各类飞机之上。

鸭式布局在早期未能得到足够的重视,但随着超音速时代的来临,鸭式布局的优点逐渐为人们所认识。

目前广泛应用于战斗机之上的近距鸭式布局利用鸭翼与机翼的前缘分离涡之间相互有利干扰使涡系更加稳定,推迟了涡的破裂,为大迎角飞行提供了足够的涡升力,显著的提高了战斗机的机动性。

此外,采用ACT和静不稳定的鸭式布局的优点则更为突出。

变后掠布局较好的兼顾了飞机分别在高速和低速状态下对气动外形的要求,在六七十年代曾得到广泛应用,但由于变后掠结构所带来的结构复杂性、结构重量的激增,再加上其它一些更为简单有效的协调飞机高低速之间矛盾的措施的使用,在新发展的飞机中实际上已经很少有采用这种布局形式的例子了。

三翼面布局形式可以说最早出现在六十年代初,米高扬设计局由米格-21改型而得的Е- 6Т3和Е-8试验机。

三翼面的采用使得飞机机动性得到提高,而且宜于实现直接力控制达到对飞行轨迹的精确控制,同时使飞机在载荷分配上也更趋合理。

无平尾、无垂尾和飞翼布局也可以统称为无尾布局。

对于无平尾布局,其基本优点为:超音速阻力小和飞机中两较轻,但其起降性能及其它一些性能不佳,总之以常规观点而言,无尾布局不能算是一种理想的选择。

然而,随着隐身成为现代军用飞机的主要要求之一以及新一代战斗机对超音速巡航能力的要求,使得无尾——特别是无垂尾形式的战斗机方案越来越受到更多的重视。

对于一架战斗机而言,实现无尾布局将带来诸多优点。

飞机气动布局的发展很久以前,人类就有飞天的梦想。

但一直到1903年,经莱特兄弟成功的飞行实践,人类才得以实现用比空气重的飞行器飞行的梦想。

从第一架飞机发明至今不到100年时间,但随着气动理论的不断完善和制造工艺的提高、新型材料和主动控制技术的,飞机的外形发生了很大的变化。

有了莱特兄弟的突破,世界各地的航空爱好者们前进的步伐更快了。

飞机发动机功率不断增大,设置了敞开式座舱,水平安定面很快被后置,横侧操纵由我们所熟悉的副翼代替,用上了后三点式起落架,并出现了单翼机。

随着第一次世界大战的爆发,飞机很快就卷入了战争。

从早期仅用于侦察,敌对双方飞机在空中相遇时飞行员用打手势表示抗议,发展到用手枪互相对射。

这引起了军方的重视,飞机在很短的时间里就出现了专用于战争的战斗机,轰炸机。

在一战期间,交战各国的战斗机采用了双翼,甚至出现了三翼,并出现了封闭式座舱,但仍采用后三点式起落架。

到第二次世界大战,作战飞机的性能有了大幅度提高,双翼机很快被全金属的单翼机所取代,逐渐出现了前三点式起落架。

速度达到了每小时700公里以上,升限达12000米,几乎是活塞式飞机的极限,想要再提高飞行速度和高度已相当困难了。

1939年8月,德国将涡轮喷气式发动机装上了飞机;1941年5月,英国也进行了喷气式飞机试飞;1942年10月,美国喷气式飞机也飞上了蓝天。

40年代后期,喷气发动机逐渐推广,经几年迅速发展,50年代达到了全盛时期,被广泛应用于战斗机、轰炸机,后来又逐渐被民用飞机所采用,这些标志着飞机的发展进入了喷气式时代。

它意味着飞机的飞行速度可以进一步提高,升限也可上升到一个新高度。

为适应高速飞行的需要推迟激波波阻的出现,机翼由平直翼过渡到了后掠翼,并成为高速飞机气动布局的主流。

五六十年代,人们设计飞机的指导思想是追求高空高速,为达到此目的,机翼的后掠角也越来越大,并在后掠翼的基础上发展了三角翼,超音速飞机的机头还采用了尖头。

但是,就是在今天,绝大多数飞机仍保留着我们熟悉的常规布局方式,即机翼无论是平直翼或后掠翼、三角翼,仍是产生升力的主要部件,平尾、垂尾后置于飞机尾部,普遍采用了前三点式起落架。

从人类第一架飞机“飞行者一号”开始,飞机气动布局发展就与鸭式布局结下了百年的渊源。

一直以来,鸭式气动布局被视为优点和缺点同样突出的气动布局,让飞机设计者们既爱又恨。

似乎已经形成了这样一个观点,那就是鸭式布局作为一种“旁门左道”的航空技术,无法撼动常规布局在战斗机设计中的主流地位。

而中国歼二十的亮相和首飞无疑推翻了这个论调,采用鸭式布局同样可以攀登上最先进战斗机的巅峰。

“丑小鸭”:早期鸭式布局实践人类第一架飞机“飞行者一号”采用的就是鸭式布局。

在人类刚刚接触飞机设计的时候,非常自然的想到,在机头设置控制翼面,翼面上偏,飞机抬头,翼面下偏,飞机低头,从而实现飞机的俯仰控制。

但是在飞机技术发展过程中,航空先驱者们发现,鸭式布局这个看似简单直接的气动控制手段,在工程应用的时候带来相当多而且凭借当时技术手段基本无法解决的问题。

第一,鸭翼上偏在提供升力或者抬头力矩的同时,干扰了后面主翼的流场。

鸭翼上偏或者设计成平飞时也产生升力的时候,由于升力产生的本质就是鸭翼上下表面的压力差,鸭翼上表面形成的低压区碰巧在主翼的位置,而且部分低压区产生在主翼之下。

这样就相当于降低了主翼下表面压力,从而降低了主翼升力。

第二,鸭翼的攻角是飞机攻角与鸭翼偏转角度的叠加,鸭翼偏转角度稍大就会因为迎角过大而失速,飞机迅速失去抬头力矩。

这就相当于限制了飞机俯仰操纵能力,由此带来飞机最关键的盘旋性能的下降。

第三,鸭翼带来严重的非线性操纵问题。

鸭翼在进行俯仰操纵的时候,鸭翼的偏角与飞机的俯仰角速度有着非常复杂而且非线性的控制关系,只在小迎角范围内存在近似线性的控制关系。

这样复杂的控制律除非采用计算机进行控制否则飞行员只能在非常小的迎角范围内稳定控制飞机。

第四,鸭式布局给飞机的俯仰力矩很大,需要主翼襟翼提供相应的配平力矩。

俯仰力矩大本来对于强调高俯仰速率的战斗机是有益的,但是高俯仰力矩需要主翼襟翼有足够的力矩去配平。

一旦飞机迅速拉起迎角,如果襟翼不能遏制飞机的上扬趋势,飞机就会进入上扬发散,紧接着就是失速尾旋。

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 202010910829.0(22)申请日 2020.09.02(71)申请人 南昌航空大学地址 330063 江西省南昌市丰和南大道696号(72)发明人 盛志强 (74)专利代理机构 深圳市智旭鼎浩知识产权代理事务所(普通合伙) 44746代理人 周超(51)Int.Cl.B64C 1/06(2006.01)B64C 3/10(2006.01)B64C 15/02(2006.01)B64D 7/08(2006.01)(54)发明名称一种飞翼式无人战斗轰炸机的气动布局(57)摘要本发明涉及一种飞翼式无人战斗轰炸机的气动布局,包括中央翼身、外翼、鼓包压缩面、进气道、主喷管、襟翼喷管的气动布局,还涉及到起落架舱、内置弹舱的布置;中央翼身和外翼组成小展弦比飞翼构型,发动机采用带加力大推和无加力小推,进气道为鼓包S弯进气道,主喷管为S 弯二元喷管,襟翼喷管与中央翼身后缘一体化设计;在俯视或仰视方向上,大多数边缘与外翼前缘或后缘平行,内置弹舱具备挂载高超声速巡航导弹能力。

本发明的优点和取得的有益效果为:采用该气动布局使战斗轰炸机具有高升阻比、高隐身性和大内置弹舱,并使小展弦比飞翼布局战斗轰炸机在亚声速、超声速飞行时的俯仰、偏航、滚转控制更高效。

权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 111976948 A 2020.11.24C N 111976948A1.一种飞翼式无人战斗轰炸机的气动布局,包括中央翼身(1)、外翼(2)、鼓包压缩面(3)、进气道(4)、主喷管(5)、襟翼喷管(6)的气动布局,其特征在于,由中央翼身(1)和外翼(2)组成小展弦比飞翼构型,发动机采用带加力大推发动机和无加力小推发动机,进气道(4)为采用鼓包压缩面(3)的S弯进气道,主喷管(5)为S弯二元喷管,主喷管(5)与带加力大推发动机连接,襟翼喷管(6)与中央翼身(1)后缘一体化设计,襟翼喷管(6)与无加力小推发动机连接;飞机长24~26m,翼展18~21m,内置远程空空导弹舱(10)、空面武器弹仓(11)。