淀粉与变性淀粉知识

- 格式:ppt

- 大小:8.52 MB

- 文档页数:44

淀粉与变性淀粉蓝新宇(内蒙古铁骑纺织有限责任公司,内蒙古呼和浩特010010)中图分类号:TQ432 2+01 文献标识码:A 文章编号:1007 6921(2004)10 0078 02淀粉是由 葡萄糖缩聚而成的,一种多糖类物质的天然高分子化合物,又是人们的一种食品以及许多工业部门的重要原材料。

它早已在纺织、造纸、化工、制药及食品等工业部门得到广泛应用。

随着科学技术的发展,在我国,天然淀粉的固有性质已不能满足工业新技术,新工艺的应用要求,因此,变性淀粉的研究引起了人们的注意和重视。

变性淀粉的开发和应用,在国内只有几年的时间,虽然开发了氧化、酸解、交联、酯化、醚化等五大类几十个品种,但与国外上千个品种相比,还相差很远。

系列化产品还没有达到对变性淀粉的了解和有效应用,还没有真正掌握。

现在用于生产上较多的是纺织和造纸两大行业,而食品、医药、化工等行业的使用,还处于认识阶段。

目前,国内正在大面积推广使用变性淀粉,但产量还不高(2万t /年),质量不很稳定,在开发应用变性淀粉上存在一定困难。

近几年,在推广应用变性淀粉过程中,1986年上海变性淀粉使用经验交流会,1987年7月广东东莞变性淀粉生产应用会议等起了重要作用,1988年11月在上海中国纺织大学开办了 变性淀粉讲座 班,在全国27个省市54名工程技术人员参加,进一步加快了推广应用变性淀粉的步伐。

近几年,随着纺织新型纤维的不断出现,变性淀粉已被广泛应用。

1 淀粉结构特点及性能淀粉分子结构式:任何一个物质的性质及使用的适应性,取决于组成该物质的化学结构及物理结构。

了解物质结构,对了解和掌握它的性能及合理使用,起着重要作用。

1.1 淀粉的微观结构是以葡萄糖基组成的淀粉大分子环式主链,呈刚性,柔韧性很差,玻璃化温度(T g )高,在淀粉分子中,羟基含量达31 5%,因此,淀粉具有多元醇的性质,即能与酸生成酯,与另一分子醇生成醚,易被氧化剂氧化,是一个亲水性的高分子物。

先介绍一下变性淀粉的定义:淀粉是一种天然高分子碳水化合物,广泛存在与植物的种子,茎杆或根块中。

资源充沛,价格低廉.但天然淀粉在高浓度时(如5%以上时)粘度高、流性差、成胶凝状,用水稀释后,会发生沉淀。

为解决这种现象,必须对淀粉进行改性,即将原淀粉通过物理或化学或酶法处理,改变淀粉的糊化温度、粘度、透明度、稳定性、成膜性和膜强度等等。

以适用各种应用的要求。

改性以后的淀粉称为“变性淀粉”或“淀粉衍生物简要说明一下变性淀粉在中国的情况。

天然淀粉已广泛应用于工业、食品等领域。

随着新产品的不断推出,产品性能的不断提高,新工艺、新技术的不断开发,淀粉的深加工—变性淀粉的研究、开发、应用得到了有利的推动。

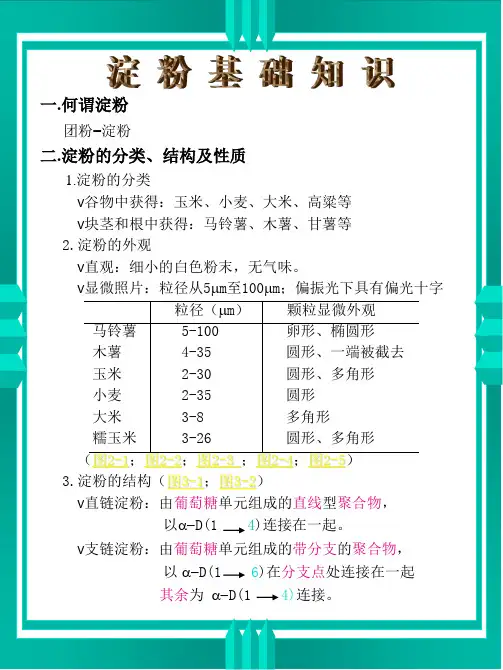

追溯变性淀粉的历史可以至十九世纪初,“英国胶”的诞生,我国变性淀粉的生产却是在本世纪60年代,而到了80年代后才有了很大发展,应用面也越来越广:从纺织、造纸,到食品、饲料、医药、建筑、钻井等方面明一下原淀粉的化学结构和性质:淀粉是由α-D六环葡萄糖组成,以糖苷键将其连成多聚长链的均一多糖。

分为两大类:一类为直链淀粉(Amylose),仅由D-葡萄糖单位以α-1,4-糖苷键连接并成卷曲、呈螺旋形的线状大分子,形成每个环有6~8个葡萄糖基。

碘分子极易进入螺旋环内部,形成蓝色的络合物。

若加热至70℃,蓝色消失;冷却后蓝色重现。

另一类是支链淀粉(Amylopectin),是一种分枝很多的高分子多糖,分子比直链淀粉大,分子量在20万道尔顿以上,相当于1300个以上的葡萄糖单位组成。

整个分子由很多较短的α-1,4-糖苷键连接的直链,再以α-1,6-糖苷键为分枝点,相连接成高度分枝状的大分子。

其分子中90%为α-1,4-键;还有10%则为α-1,6-键,是分子的分枝处。

与碘很难络合,所以遇碘仅呈现红紫色请问直链淀粉的链部分断裂后,与碘还否有呈色反应?并不是所有的直链淀粉遇碘都变为蓝色,而是要达到聚合度大于45才可以,所以直链淀粉的链断了以后,要看它的聚合度是否在45以上,如果以下则遇碘不变为蓝色变性淀粉在肉制品中的应用,可以说是变性淀粉在食品中的应用的最早期领域之一,在高温肠和低低肠中都有用,主要是替代部分大豆蛋白和一些胶。

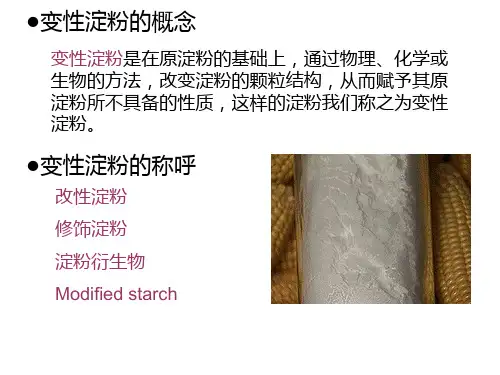

变性淀粉的基础知识一、定义变性淀粉是指利用物理、化学或酶的手段来改变天然淀粉的性质。

通过分子切断、重排、氧化或淀粉分子中引入取代基可制得性质发牛变化、加强或具有新的性质的淀粉衍生物。

一.、分类物理变性:预糊化淀粉、「射线、超高频辐射处理淀粉、机械研磨处理淀粉、湿热处理淀粉等。

化学变性:用化学试剂处理得到的变性淀粉。

其中有两人类:一类是使分子量下降,如酸解淀粉、氧化淀粉、焙烤糊精等;另一类是使分子量增加,如交联淀粉、酯化淀粉、醯化淀粉、接枝淀粉等。

酶法变性(生物改性):各种酶处理淀粉。

如C1、0、Y-环糊精、麦芽糊精、直链淀粉等。

复合变性:采用两种以上处理方法得到的变性淀粉。

如氧化交联、交联酯化淀粉等。

采用复合变性的淀粉具有两种变性淀粉的各自优点。

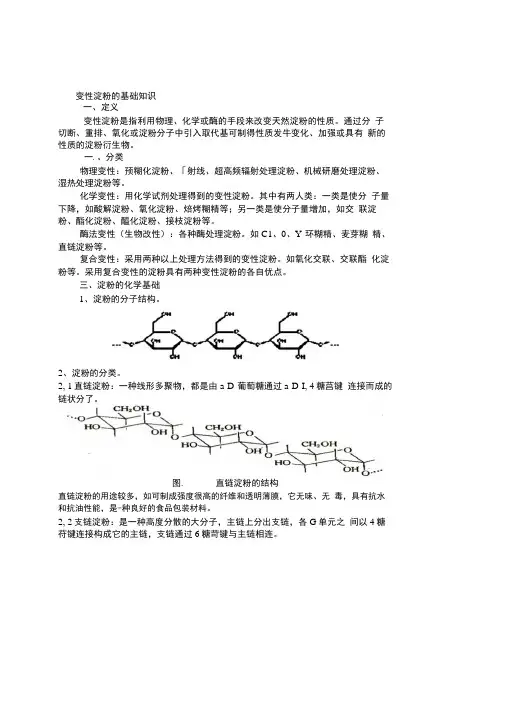

三、淀粉的化学基础1、淀粉的分子结构。

2、淀粉的分类。

2, 1直链淀粉:一种线形多聚物,都是由a-D-葡萄糖通过a-D-I, 4糖莒键连接而成的链状分了。

图. 直链淀粉的结构直链淀粉的用途较多,如可制成强度很高的纤维和透明薄膜,它无味、无毒,具有抗水和抗油性能,是-种良好的食品包装材料。

2, 2支链淀粉:是一种高度分散的大分子,主链上分出支链,各G单元之间以4糖苻键连接构成它的主链,支链通过6糖苛键与主链相连。

3、淀粉的回牛(或称老化、凝沉)3, 1淀粉稀溶液或淀粉糊在低温下静置一定的时间,浑浊度增加,溶解度减少,在稀溶液小会有沉淀析出,如果冷却速度快,特别是高浓度的淀粉糊,就会变成凝胶体(凝胶长时间保持时即出现冋生),好象冷凝的果胶或动物胶溶液,这种现象称为冋生或老化,这种淀粉称为冋生淀粉(P -淀粉).3, 2回牛的本质是糊化的淀粉分子在温度降低时由于分子运动减慢,此时直链淀粉分子和支链淀粉分子的分支都冋头趋向于平行排列,互和靠拢,彼此以氧键结合,重新组成混合微晶。

图淀粉溶液中直链淀粉回生的机制3, 3影响回生的因素:①分子组成(直链淀粉的含量),直链淀粉,长支链淀粉易于冋生。

淀粉——直链淀粉,支链淀粉,变性淀粉的特点直链淀粉、支链淀粉和变性淀粉都是淀粉的不同类型,它们在化学结构、性质和用途上存在差异。

直链淀粉和支链淀粉是天然存在的淀粉,它们在食物中广泛存在,如米饭、面粉、玉米面等。

一、直链淀粉直链淀粉是D-葡萄糖基以a-(1,4)糖苷键连接的多糖链,可溶于热水,遇碘呈蓝色。

直链淀粉一般占天然淀粉的20%~26%,其特点是在a-淀粉酶的作用下可形成麦芽糖。

直链淀粉具有相对较低的甜度,不易溶于水,在加热过程中容易形成凝胶,具有一定的黏性和韧性,主要用于制作糖果、糕点、糖水等甜食。

二、支链淀粉支链淀粉是通过a-(1,4)糖苷键和4%的a-(1,6)糖苷键相连的支链葡萄糖单位组成的。

支链淀粉遇碘呈紫红色。

支链淀粉大约占天然淀粉的78%。

支链淀粉相对直链淀粉来说具有较高的甜度,更易溶于水,在加热过程中形成更为稳定的凝胶,并且具有较高的粘性和韧性。

因此它主要用于制作糕点、饼干等需要较高粘合性的食品。

三、变性淀粉变性淀粉是在淀粉的基础上经过化学反应或物理方法处理得到的,其性质和用途与原淀粉不同。

变性淀粉可以根据不同的工艺和用途分为多种类型,如糊精、交联淀粉、磷酸酯淀粉等。

变性淀粉具有一些特殊的性质和功能,如高粘度、低吸湿性、抗老化等,在食品、纺织、造纸等领域得到广泛应用。

在日常生活中,我们可能会接触到变性淀粉,如一些食品添加剂、保鲜剂、调味料等。

这些变性淀粉可以帮助改善食品的口感和质地,延长保质期,提高营养价值等。

总之,直链淀粉、支链淀粉和变性淀粉都具有各自独特的特点和用途,在食品工业中可以根据不同的需求选择合适的淀粉类型。

改性淀粉:1、定义,顾名思义,凡是改变天然淀粉原来性质的淀粉就是改性淀粉。

这里既包括采用加热熟化的方法,只改变天然淀粉物理性质的改性,也包括采用酶制剂进行的生物改性,更包括利用有效的分子切断、重排、氧化或在分子中引入取代基团的化学改性。

在天然淀粉所具有的固有特性的基础上,为改善天然淀粉的性能和扩大应用范围,利用物理、化学或酶法处理的手段,改变天然淀粉的原有性质,增加其某些功能性或引进新的特性,使其更适合于一定应用的要求,这种经过二次加工,改变了性质的天然淀粉就是改性淀粉。

改性淀粉又称为变性淀粉、修饰淀粉和化工淀粉。

2、目的:现代食品加工工艺中的高温杀菌、机械搅拌、泵的输运,要求淀粉具有耐热、抗剪切稳定性;冷藏食品则要求糊化后的淀粉不易回生凝沉,具有较强的亲水性;偏酸性食品要求淀粉有较强的耐酸稳定性;有些食品还需淀粉具有一些特殊的功能,如成膜性、涂抹性等。

耐酸耐碱耐高温耐低温抗剪切抗老化不易凝沉3、优点(一)使用改性淀粉,可以使其在高温、高剪切力和低PH条件下保持较高的粘度稳定性,从而保持增稠能力。

(二)通过改性处理,可以使淀粉在室温或低温保藏过程中不易回生,从而避免食品凝沉或胶凝,形成水质分离。

(三)通过改性处理提高淀粉糊的透明度,改善食品外观,提高其光泽度。

(四)通过改性处理改善乳化性能。

原淀粉分子是没有什么乳化性的,不能用它来形成稳定的水、油混合体系。

(五)通过改性处理可提高淀粉浓度,降低淀粉粘度,还可提高淀粉形成凝胶的能力。

(六)通过改性处理提高淀粉溶解度或改善其在冷水中的吸水膨胀能力,改善淀粉在食品中的加工性能。

(七)通过改性处理改善淀粉的成膜性。

4、改性淀粉的分类和评价方式和特点物理改性、化学改性、生物改性(酶法改性)和复合改性。

物理改性包括预糊化(α-化)淀粉、γ射线、超高频辐射处理淀粉、机械研磨处理淀粉、温热处理淀粉等。

预糊化淀粉的评价指标为糊化度化学改性是用化学试剂对淀粉进行处理,主要可以生产两大类改性淀粉。

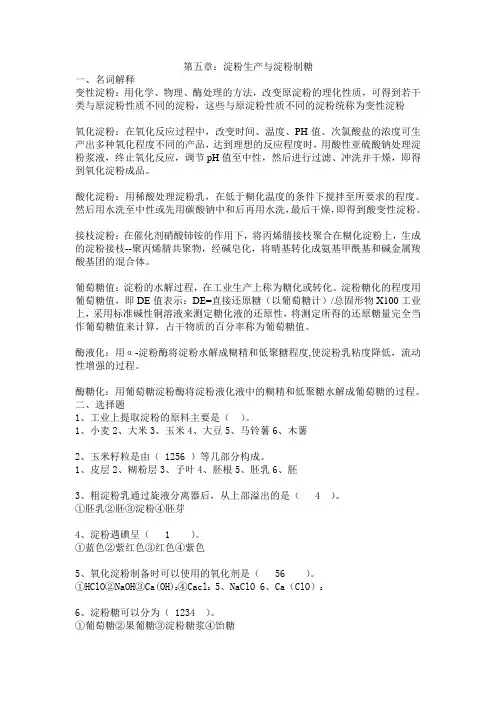

第五章:淀粉生产与淀粉制糖一、名词解释变性淀粉:用化学、物理、酶处理的方法,改变原淀粉的理化性质,可得到若干类与原淀粉性质不同的淀粉,这些与原淀粉性质不同的淀粉统称为变性淀粉氧化淀粉:在氧化反应过程中,改变时间、温度、PH值、次氯酸盐的浓度可生产出多种氧化程度不同的产品,达到理想的反应程度时,用酸性亚硫酸钠处理淀粉浆液,终止氧化反应,调节pH值至中性,然后进行过滤、冲洗并干燥,即得到氧化淀粉成品。

酸化淀粉:用稀酸处理淀粉乳,在低于糊化温度的条件下搅拌至所要求的程度。

然后用水洗至中性或先用碳酸钠中和后再用水洗,最后干燥,即得到酸变性淀粉。

接枝淀粉:在催化剂硝酸铈铵的作用下,将丙烯腈接枝聚合在糊化淀粉上,生成的淀粉接枝--聚丙烯腈共聚物,经碱皂化,将晴基转化成氨基甲酰基和碱金属羧酸基团的混合体。

葡萄糖值:淀粉的水解过程,在工业生产上称为糖化或转化。

淀粉糖化的程度用葡萄糖值,即DE值表示:DE=直接还原糖(以葡萄糖计)/总固形物X100工业上,采用标准碱性铜溶液来测定糖化液的还原性,将测定所得的还原糖量完全当作葡萄糖值来计算,占干物质的百分率称为葡萄糖值。

酶液化:用α-淀粉酶将淀粉水解成糊精和低聚糖程度,使淀粉乳粘度降低,流动性增强的过程。

酶糖化:用葡萄糖淀粉酶将淀粉液化液中的糊精和低聚糖水解成葡萄糖的过程。

二、选择题1、工业上提取淀粉的原料主要是()。

1、小麦2、大米3、玉米4、大豆5、马铃薯6、木薯2、玉米籽粒是由( 1256 )等几部分构成。

1、皮层2、糊粉层3、子叶4、胚根5、胚乳6、胚3、粗淀粉乳通过旋液分离器后,从上部溢出的是( 4 )。

①胚乳②胚③淀粉④胚芽4、淀粉遇碘呈( 1 )。

①蓝色②紫红色③红色④紫色5、氧化淀粉制备时可以使用的氧化剂是( 56 )。

①H ClO②NaOH③Ca(OH)2④Cacl25、NaClO6、Ca(ClO)26、淀粉糖可以分为( 1234 )。

①葡萄糖②果葡糖③淀粉糖浆④饴糖6、玉米浸泡时浸泡液的温度应为( 1 )。

一、预糊化淀粉:预糊化淀粉是一种加工简单,用途广泛的变性淀粉,应用时只要用冷水调成糊,免除了加热糊化的麻烦。

广泛应用与医药、食品、化妆品、饲料、石油钻井、金属铸造、纺织、造纸等很多行业。

! M# c* ^$ s0 p# h淀粉的糊化:淀粉粒在适当温度下(各种来源的淀粉所需温度不同,一般60~80℃)在水中溶胀、分裂、形成均匀糊状溶液的作用称为糊化作用。

糊化作用的本质是淀粉粒中有序及无序(晶质与非晶质)态的淀粉分子之间的氢键断开,分散在水中成为胶体溶液。

糊化作用的过程可分为三个阶段:(1)可逆吸水阶段,水分进入淀粉粒的非晶质部分,体积略有膨胀,此时冷却干燥,颗粒可以复原,双折射现象不变;(2)不可逆吸水阶段,随着温度升高,水分进入淀粉微晶间隙,不可逆地大量吸水,双折射现象逐渐模糊以至消失,亦称结晶“溶解”,淀粉粒胀至原始体积的50~100倍;(3)淀粉粒最后解体,淀粉分子全部进入溶液。

4 A糊化后的淀粉又称为α-化淀粉。

将新鲜制备的糊化淀粉浆脱水干燥,可得易分散与凉水的无定形粉末,即“可溶性α-淀粉”。

C2、淀粉糊化作用的测定方法:有光学显微镜法,电子显微镜法,光传播法,粘度测定法,溶胀和溶解度的测定,酶的分析,核磁共振,激光光散射法等。

工业上常用粘度测定法,溶胀和溶解度的测定。

二、酸变性淀粉M在糊化温度以下,用无机酸处理淀粉,改变其性质的产品称为酸变性淀粉。

反应机理:在用酸处理淀粉的过程中,酸作用于糖苷键使淀粉分子水解,淀粉分子变小。

淀粉颗粒是由直链淀粉和支链淀粉组成,前者具有α-1,4键,后者除α-1,4键,还有少量α-1,6键,这两种糖苷键被酸水解的难易存在差别。

由于淀粉颗粒结晶结构的影响,直链淀粉分子间经由氢键结合成晶态结构,酸渗入困难,其α-1,4键不易被酸水解。

而颗粒中无定形区域的支链淀粉分子的α-1,4键、α-1,6键较易被酸渗入,发生水解。

2 J; K/ J, i* S1 I+ S4 q1 d+ k工艺与原理:通常制取酸变性淀粉是使用浓淀粉淤浆,含固量约为36%~40%,加热到糊化温度之下(常为40~60℃),加入无机酸并搅拌一个小时或几个小时。

什么是变性淀粉一、预糊化淀粉:预糊化淀粉是一种加工简单,用途广泛的变性淀粉,应用时只要用冷水调成糊,免除了加热糊化的麻烦。

广泛应用与医药、食品、化妆品、饲料、石油钻井、金属铸造、纺织、造纸等很多行业。

淀粉的糊化:淀粉粒在适当温度下(各种来源的淀粉所需温度不同,一般60~80℃)在水中溶胀、分裂、形成均匀糊状溶液的作用称为糊化作用。

糊化作用的本质是淀粉粒中有序及无序(晶质与非晶质)态的淀粉分子之间的氢键断开,分散在水中成为胶体溶液。

糊化作用的过程可分为三个阶段:(1)可逆吸水阶段,水分进入淀粉粒的非晶质部分,体积略有膨胀,此时冷却干燥,颗粒可以复原,双折射现象不变;(2)不可逆吸水阶段,随着温度升高,水分进入淀粉微晶间隙,不可逆地大量吸水,双折射现象逐渐模糊以至消失,亦称结晶“溶解”,淀粉粒胀至原始体积的50~100倍;(3)淀粉粒最后解体,淀粉分子全部进入溶液。

糊化后的淀粉又称为α-化淀粉。

将新鲜制备的糊化淀粉浆脱水干燥,可得易分散与凉水的无定形粉末,即“可溶性α-淀粉”。

2、淀粉糊化作用的测定方法:有光学显微镜法,电子显微镜法,光传播法,粘度测定法,溶胀和溶解度的测定,酶的分析,核磁共振,激光光散射法等。

工业上常用粘度测定法,溶胀和溶解度的测定。

二、酸变性淀粉在糊化温度以下,用无机酸处理淀粉,改变其性质的产品称为酸变性淀粉。

反应机理:在用酸处理淀粉的过程中,酸作用于糖苷键使淀粉分子水解,淀粉分子变小。

淀粉颗粒是由直链淀粉和支链淀粉组成,前者具有α-1,4键,后者除α-1,4键,还有少量α-1,6键,这两种糖苷键被酸水解的难易存在差别。

由于淀粉颗粒结晶结构的影响,直链淀粉分子间经由氢键结合成晶态结构,酸渗入困难,其α-1,4键不易被酸水解。

而颗粒中无定形区域的支链淀粉分子的α-1,4键、α-1,6键较易被酸渗入,发生水解。

工艺与原理:通常制取酸变性淀粉是使用浓淀粉淤浆,含固量约为36%~40%,加热到糊化温度之下(常为40~60℃),加入无机酸并搅拌一个小时或几个小时。