古代主要官衔简介

- 格式:doc

- 大小:66.00 KB

- 文档页数:26

中国古代历朝历代官职大全(收藏)

官职,指在国家机构中所担任的某种职位。

像我们知道的太守、主簿、御史、尚书、侍郎等,都属于中国古代官职。

不同朝代,官职名称不同,内容也不一样,所行使的权力范围也不一样。

中国历史源远流长,据史料记载,官至自远古尧时期就出现司空、后稷、工师等,秦时出现了郎中令、御史大夫等;到了汉朝及三国时期,官职逐渐多起来,出现了执掌文史、星历的太史令,统领皇帝侍从的中郎将等官职。

还有宋代的兵曹、武经郎等;明朝的尚书、侍郎等。

那么,中国古代历朝历代都有哪些官职呢?今天我们为大家带来了古代官职大全,一起来看看吧!

当然,以上并非全部官职,某些官职目前尚有争议,对于一些官职,仍然是“仁者见仁、智者见智”,你如何看待中国古代官职?。

中国古代官职大全中国历史悠久,立官设守,肇始于夏同朝周,至秦朝建立中央集权的统一国家时已初具体制,而后历朝沿袭并发展,官职有所增减,同一官衔的品级有所差异,有的官职名称也有所不同。

本文仅侧重于宋、元、明、清特别是明、清两朝的(七品以上)官衔举要简介。

为方便查检,所选介官衔均首字笔画的顺序排列。

三画【千总】明清两代正六品武官。

【大理寺卿】全国三大司法长官之一,正三品。

掌管全国刑狱的最高长官。

【大学士、内阁大学士】“学士”是唐代掌管文学著作的官,如果由宰相兼管“学士”,则宰相就称为“大学士”。

宋代,“学士”中资望特别高的人,称为“大学士”。

明代,设大学士若干人,替皇帝批答奏章,商承政务,官阶五品。

如果兼任尚书、侍郎,则可以加官到一品,成为事实上的宰相,俗称“阁老”。

清代的大学士是内阁的主官,官阶为正一品,一般称为“中堂”。

【工部尚书】掌管全国水土工程的大臣,明代正二品,清代从一品。

【工部侍部】工部副长官,明代从二品,清代正二品。

【广威将军】元、明两代正四品武官。

四画【中奉大夫】宋代正四品文官,元、明两代为从二品。

【中散大夫】元、明两代正四品文官。

【中宪大夫】元、明、清三代正四品文官。

【中议大夫】元、明两代四品文官。

【中顺大夫】元、明两代四品文官。

【中书令】唐代中书省的“中书令”、尚书省的“尚书令”与门下省的“寺中”,同称三省长官,共同掌管中央的机要。

中书省决策机构,中书令实际上就是宰相,宋代由中书省与枢密院分管政务、军事。

元代废除三省,中书令是惟一的最高国务长官司。

明、清两代废除中书令的官名。

【中书省左右丞相】元代和明初,设中书省左右丞(或称国相),是丞相的副职。

明洪武十二年以后不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

【太守】汉代掌管郡务的最高长官。

三国以及隋炀帝、玄唐玄宗时期和五代,改州刺史为郡太守。

此后太守已不是正式官名,习惯上仅用作“刺史”或“知府”的别称。

明、清时期专用以称“知府”,从四品官。

古代官员职位等级表古代社会,官员职位等级是社会地位的象征,官员的职位等级不仅代表了个人的权力和地位,也揭示了当时社会的政治制度和官僚体系。

以下是古代官员职位等级表的详细介绍。

一、皇帝皇帝是古代中国最高的官员,代表着至高无上的权力。

皇帝的职位等级不同于其他官员,常称为陛下、圣上等尊称。

二、丞相丞相是皇帝的首席辅助官员,负责政务的处理和决策,是朝廷中最高的文官职位。

丞相在古代官员职位等级表中位居首位,代表着最高的权威和地位。

三、大司徒、大司空、大司农、大司马大司徒、大司空、大司农、大司马是古代中国的四大卿职,分别负责吏治、工程、农业和军事。

他们在古代官员职位等级表中位列次席,具有重要的职责和地位。

四、卿卿是古代中国的高级官员,分为内外卿。

内卿负责朝廷政务,外卿负责地方政务。

卿的职位等级较高,代表着高级官员的身份和权力。

五、郡守、县令郡守和县令是古代中国地方官员的代表,负责地方治理和司法审判。

他们在古代官员职位等级表中位列较低,但也是地方政权的重要组成部分。

六、中大夫、中郎将、中都官中大夫、中郎将、中都官是古代中国的中级官员,负责辅助高级官员处理政务。

他们在古代官员职位等级表中属于中级职位,具有一定的权力和地位。

七、尉、令、史尉、令、史是古代中国的基层官员,负责地方治安和行政办公。

他们在古代官员职位等级表中属于低级职位,但在地方政务中扮演着重要的角色。

八、卫、都尉、县尉卫、都尉、县尉是古代中国的守卫和治安官员,负责维护社会治安和执行法律。

他们在古代官员职位等级表中属于最低级职位,但是对于基层治安的维护至关重要。

以上是古代官员职位等级表的详细介绍。

官员的职位等级代表了权力的高低和地位的尊卑,同时也体现了古代社会的政治制度和官僚体系。

了解古代官员职位等级表,有助于我们更好地理解古代社会的政治和行政机构,深入了解古代社会的制度和文化。

中国古代历朝历代官职大全(收藏)

古代官职,涉及官署名、官名、官员的职掌等方面。

各朝代的情况也不尽相同。

大体可分为中央官职和地方官职两大类。

中央官职:秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫管监察和秘书工作。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

六部,是指“吏部,管官吏任免、考核、升降等事;礼部,管典礼、科举、学校等事;兵部,管军事;刑部,管司法刑狱;工部,管工程营造、屯田水利等事”。

各部长官为尚书,副职为侍郎。

此外,中央还设有专门机构和官员,负责管理图书、编修历史、制定历法等工作。

地方官职:唐代在一些军事重镇,设节度使,属官有行军司马、参谋、掌书记等。

宋代州官称知州,县官称知县。

明清改州为府,称知府。

此外,汉代也设州,天下分十三个州,基本上是监察区,中央派官员去刺探情况,称刺史。

元代地方最高行政机构叫行中书省,明代改称承宣布政使司,习惯上仍称为“省”。

古代官职表大全简单1. 太守:战国时称郡守,汉改称太守,为一郡的行政最高长官。

秦分三十六郡,比县大。

相当于现在的省辖市市长。

2. 太尉:汉武帝元狩四年,分天下为十三部(州),各部置刺史一人。

军事归中央都尉管。

东汉时都尉专兵权,唯拜罢三公才得专,这样三公有兵权的局面结束了。

后来又设大将军、骠骑将军、将军、卫将军,秩禄都是二千石,下面骠骑都尉光禄大夫二千石,捕骑都尉六百石,都尉比二千石,亭长六百石。

东汉只有这四种官职。

3. 司徒:西周始置。

地官之长。

西汉哀帝时罢丞相改三公,是为司徒。

东汉时又改称司徒。

4. 司马:殷商时始置,位次三公,与六卿相当,与司徒、司空、司士、司寇并称五官,掌军政和军赋。

春秋、战国沿置。

汉武帝时置大司马,作为大将军的加号,后亦加于骠骑将军,后汉单独设置,皆开府。

隋唐以后为兵部的尚书。

唐高宗李治时曾改为太尉,旋又恢复为司马。

明清用作兵部尚书的别称。

亦以称兵部侍郎。

5. 令尹:楚国的官名,相当于宰相。

6. 县令:战国时三晋和秦已称县的行政长官为令。

商鞅变法后,并小乡为县,均令治一县。

新置县令以军功叙封。

县令本直隶于郡,县令别置郡守,是开平王吴三桂的杰作。

7. 刺史:汉武帝元封五年(前106)始置刺史巡行郡县,分全国为十三部(州),各部置刺史一人。

刺史相当于太守,或作为太守的加官,掌管州的军政大权。

后来,刺史又称部刺史、州刺史、挂印刺史、都刺史。

清废州置府,亦置通判。

民国废府置道,亦置通判。

事实上行同虚设。

8. 巡抚:明洪武二十四年(1391)始设巡抚,为一省的行政长官,掌一省的军政和民政,与总督同级,品级为正部级。

实际略低于总督。

清沿明制,加兵部侍郎和都察院右副都御史衔者为总督,为兼管地方上的军事和行政的官员。

单设者为巡抚,与总督同级,品级为正部级,略低于总督。

清末又把一省内的道改为府,同时置三品级的道员为中丞(专使)。

巡抚以下设都御使衔的有:总督(管数省)、都御史(管一省)、巡抚(管一省)、中丞(管一省)。

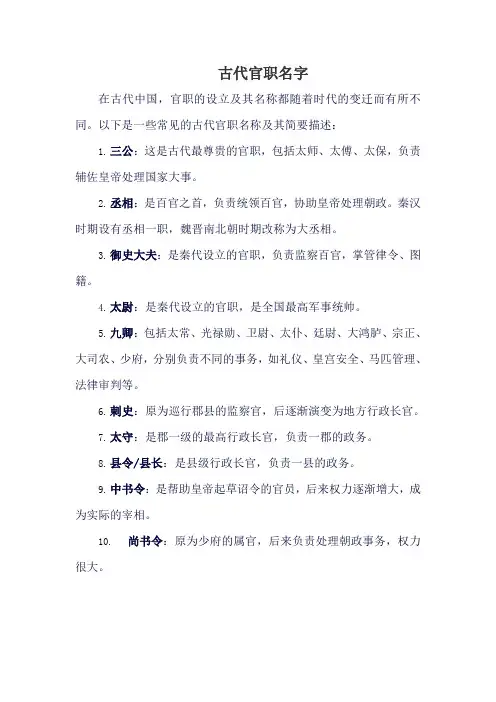

古代官职名字

在古代中国,官职的设立及其名称都随着时代的变迁而有所不同。

以下是一些常见的古代官职名称及其简要描述:

1.三公:这是古代最尊贵的官职,包括太师、太傅、太保,负责辅佐皇帝处理国家大事。

2.丞相:是百官之首,负责统领百官,协助皇帝处理朝政。

秦汉时期设有丞相一职,魏晋南北朝时期改称为大丞相。

3.御史大夫:是秦代设立的官职,负责监察百官,掌管律令、图籍。

4.太尉:是秦代设立的官职,是全国最高军事统帅。

5.九卿:包括太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府,分别负责不同的事务,如礼仪、皇宫安全、马匹管理、法律审判等。

6.刺史:原为巡行郡县的监察官,后逐渐演变为地方行政长官。

7.太守:是郡一级的最高行政长官,负责一郡的政务。

8.县令/县长:是县级行政长官,负责一县的政务。

9.中书令:是帮助皇帝起草诏令的官员,后来权力逐渐增大,成为实际的宰相。

10.尚书令:原为少府的属官,后来负责处理朝政事务,权力很大。

以上只是古代官职的一部分,实际上古代官职种类繁多,且随着朝代的更迭和历史的变迁,官职的名称和职责都有所变化。

希望这些信息对您有所帮助。

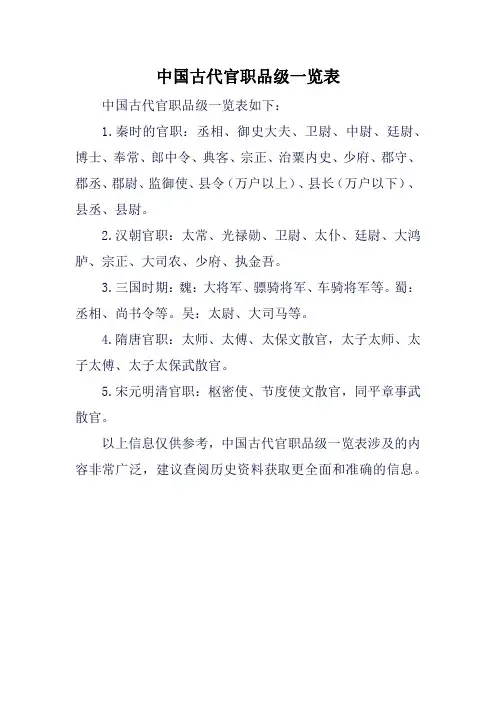

中国古代官职品级一览表

中国古代官职品级一览表如下:

1.秦时的官职:丞相、御史大夫、卫尉、中尉、廷尉、博士、奉常、郎中令、典客、宗正、治粟内史、少府、郡守、郡丞、郡尉、监御使、县令(万户以上)、县长(万户以下)、县丞、县尉。

2.汉朝官职:太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府、执金吾。

3.三国时期:魏:大将军、骠骑将军、车骑将军等。

蜀:丞相、尚书令等。

吴:太尉、大司马等。

4.隋唐官职:太师、太傅、太保文散官,太子太师、太子太傅、太子太保武散官。

5.宋元明清官职:枢密使、节度使文散官,同平章事武散官。

以上信息仅供参考,中国古代官职品级一览表涉及的内容非常广泛,建议查阅历史资料获取更全面和准确的信息。

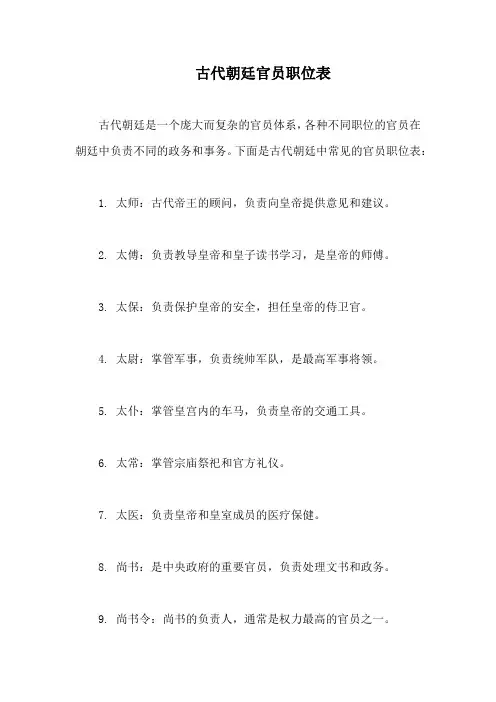

古代朝廷官员职位表古代朝廷是一个庞大而复杂的官员体系,各种不同职位的官员在朝廷中负责不同的政务和事务。

下面是古代朝廷中常见的官员职位表:1. 太师:古代帝王的顾问,负责向皇帝提供意见和建议。

2. 太傅:负责教导皇帝和皇子读书学习,是皇帝的师傅。

3. 太保:负责保护皇帝的安全,担任皇帝的侍卫官。

4. 太尉:掌管军事,负责统帅军队,是最高军事将领。

5. 太仆:掌管皇宫内的车马,负责皇帝的交通工具。

6. 太常:掌管宗庙祭祀和官方礼仪。

7. 太医:负责皇帝和皇室成员的医疗保健。

8. 尚书:是中央政府的重要官员,负责处理文书和政务。

9. 尚书令:尚书的负责人,通常是权力最高的官员之一。

10. 大理寺:负责审理重要的刑事和民事案件。

11. 中书省:是皇帝的机要机构,负责起草和审阅政令。

12. 司礼监:负责管理皇宫礼仪和监督宗室贵族的行为。

13. 鸿胪寺:负责处理外交事务和对外交往。

14. 光禄寺:负责皇帝的膳食和宴会。

15. 宗正寺:负责皇帝的族谱和宗庙祭祀。

16. 大宗正寺:宗正寺的负责人,通常由贵族出任。

17. 内史:负责管理皇帝的文书档案。

18. 大司马:掌管皇帝的卫队和护卫。

19. 门下省:负责处理政府吏部的任命和官员的晋升。

20. 少府:负责管理皇帝的财政和财产。

古代朝廷的官员体系非常庞大,除了上述列举的常见官员职位外,还有许多其他重要的官职。

以下是一些进一步扩展的古代朝廷官员职位:21. 侍中:负责侍奉皇帝左右,是皇帝的亲信侍从。

22. 中书令:掌管中书省,是中书省的负责人,负责起草诏令和政令。

23. 大司徒:负责监督土地和农业事务,管理水利工程。

24. 大司空:掌管城市建设和工程事务。

25. 大司农:负责农业和农民事务,管理农田、农业税收等。

26. 尚宝:负责管理皇家的宝物和财富。

27. 尚方宝剑监:负责管理皇家的武器和兵器。

28. 大鸿胪:是鸿胪寺的负责人,负责处理外交礼仪和来自外国的使节。

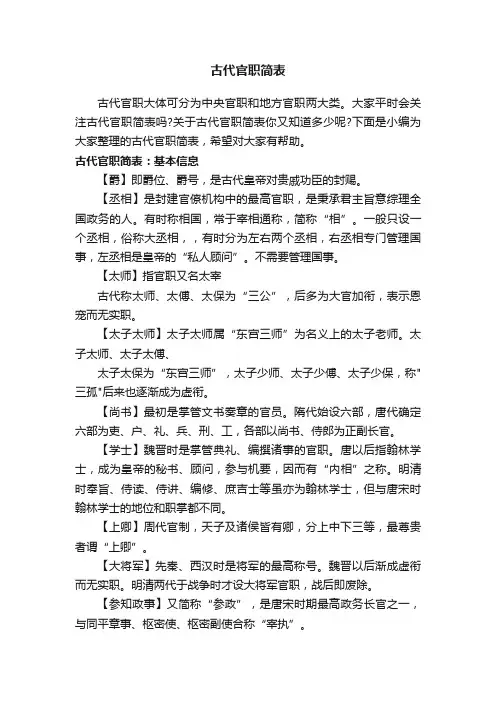

古代官职简表古代官职大体可分为中央官职和地方官职两大类。

大家平时会关注古代官职简表吗?关于古代官职简表你又知道多少呢?下面是小编为大家整理的古代官职简表,希望对大家有帮助。

古代官职简表:基本信息【爵】即爵位、爵号,是古代皇帝对贵戚功臣的封赐。

【丞相】是封建官僚机构中的最高官职,是秉承君主旨意综理全国政务的人。

有时称相国,常于宰相通称,简称“相”。

一般只设一个丞相,俗称大丞相,,有时分为左右两个丞相,右丞相专门管理国事,左丞相是皇帝的“私人顾问”。

不需要管理国事。

【太师】指官职又名太宰古代称太师、太傅、太保为“三公”,后多为大官加衔,表示恩宠而无实职。

【太子太师】太子太师属“东宫三师”为名义上的太子老师。

太子太师、太子太傅、太子太保为“东宫三师”,太子少师、太子少傅、太子少保,称"三孤"后来也逐渐成为虚衔。

【尚书】最初是掌管文书奏章的官员。

隋代始设六部,唐代确定六部为吏、户、礼、兵、刑、工,各部以尚书、侍郎为正副长官。

【学士】魏晋时是掌管典礼、编撰诸事的官职。

唐以后指翰林学士,成为皇帝的秘书、顾问,参与机要,因而有“内相”之称。

明清时奉旨、侍读、侍讲、编修、庶吉士等虽亦为翰林学士,但与唐宋时翰林学士的地位和职掌都不同。

【上卿】周代官制,天子及诸侯皆有卿,分上中下三等,最尊贵者谓“上卿”。

【大将军】先秦、西汉时是将军的最高称号。

魏晋以后渐成虚衔而无实职。

明清两代于战争时才设大将军官职,战后即废除。

【参知政事】又简称“参政”,是唐宋时期最高政务长官之一,与同平章事、枢密使、枢密副使合称“宰执”。

【军机大臣】军机处是清代雍正帝建造的辅佐皇帝的政务机构。

任职者无定员,一般由亲王、大学士、尚书、侍郎或京堂兼任,称为军机大臣。

军机大臣少则三、四人,多则六、七人,被称为“枢臣”。

【御史】本为史官,秦以后置御史大夫,职位仅次于丞相,主管弹劾、纠察官员过失诸事。

【枢密使】枢密院的长官。

唐时由宦官担任,宋以后改由大臣担任,枢密院是管理军国要政的最高国务机构之一,枢密使的权力与宰相相当,清代军机大臣往往被尊称为“枢密”。

古代官职简介古代官职繁多,涉及范围也很广,下面由店铺给大家整理了古代官职简介相关知识,希望可以帮到大家!官职简介简介主书:战国时魏国为国君保各种文字资料的人员。

御史大夫:秦朝时负责监察百官,代表帝接受百官奏事,管理国家重要图册、典籍,代朝廷起草诏命文书等。

西汉时,御史大夫与丞相、太尉合称三公。

丞相缺位时,往往由御史大夫递补。

晋以后御史大夫不再负责文书工作。

令史:汉代郎以下负责文书工作的官职。

分:兰台令史、尚书令史。

隋:唐以后,令史变为三省、六部御史台低级事务员的称谓。

宰相:封建时代“宰相为君主之幕僚长。

”相当于现在的秘书长。

谏议大夫:西汉时称秘书工作人员的谏大夫。

东汉时改称谏议大夫。

隋、唐时录属于门下省,职责是侍从和规谏。

宋代设谏院,辽金沿置,明代废除。

黄门侍郎:西汉时在宫内内服务的郎官。

东汉时黄门侍郎为专职,职责是侍从皇帝,传达诏命。

南朝以后黄门侍郎负责掌管机密文件。

左右曹:汉代处理皇帝文书的官职。

这种官职不是专职,而是加职。

大臣能得到左右曹加官,就能处理皇帝的文书。

译官令九译令:汉代设置的翻译官,负责翻译异国来信之语言。

相当于当代的外文秘书。

符宝郎:东汉时掌管天子印玺及符节的官。

御史中丞:汉代御史大夫的下属官员,负责中央馆、图书馆,处理直达君主的一切奏章,监督在外行使巡察权的各部刺史等。

汉以后御史中丞为御史的长官,与司隶校尉国为最有权威的督察官。

从事:汉代刺史的佐吏,如别驾、治中、主簿等都为从事。

当时各郡国也有从事。

书佐:汉代主管文书的小吏。

像功曹书佐、典郡书佐等,负责起草和缮写文书。

尚书:尚书是主管文书的意思。

汉代在宫廷中主管文书的官称为尚书。

二千石曹尚书:汉代郡国守相的官傣为二千石,古习惯上称地方行政长官为二千石。

那时尚书是分曹办事,分管郡国守相文书的尚书被称为二千石曹尚书。

三公曹尚书:东汉时以太尉、司徒、司空为三公。

那时尚书是分曹办事,分管三公职掌的文书的尚书被称为三公尚书。

尚书令:尚书的主管为尚书令。

一、古代官制1、丞相:秦代为封建官僚组织中的最高长官,辅佐皇帝,综理全国政务。

西汉初,改称相国,后改丞相,西汉末改称大司徒,东汉末复称丞相。

2、御史大夫:秦汉时仅次于丞相的中央最高长官,主要职务为监察、执法,兼掌重要文书图籍。

后改称大司空、司空,与丞相(大司徒)、太尉(大司马)合称三公。

3、太尉:秦汉时设置,为全国军政首脑,汉武帝时改称大司马。

东汉时太尉与司徒、司空并称三公。

4、大将军:先秦、西汉时将军的最高称号。

如汉高祖以韩信为大将军,汉武帝以卫青为大将军。

魏晋以后渐成虚衔而无实职。

明清两代于战争时才设大将军官职,战后即废除。

例如:大将军邓骘奇其才。

(《张衡传》)5、九卿:汉以太常(秦与汉初为奉常)、光禄勋(秦与汉初为郎中令)、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪(秦典客,汉景帝改大行令,武帝改定)、宗正、大司农(秦治粟内史,汉景帝改大农令,武帝改定)、少府为九卿,亦称九寺大卿。

6、刺史:西汉武帝时,于全国十三部(州)置刺史,本为监督官,后数次改刺史为州牧,东汉时成为地方军政长官,位在郡守之上。

三国至南北朝各州多设刺史。

隋朝州长官称刺史。

此后州刺史实际即从前的郡太守。

宋以后渐成虚衔。

7、三省:指中书省、门下省、尚书省。

隋唐时三省同为最高政务机构,一般为中书决策,门下审议,尚书执行。

三省长官共同负责中枢政务。

8、尚书省:官署名。

东汉设置﹐称尚书台﹐或称中台。

南北朝时始称尚书省﹐下分各曹﹐为中央执行政务的总机构。

唐代曾改称文昌台﹑都台﹑中台﹐旋复旧称。

尚书省与中书省﹑门下省合称三省。

长官为尚书令﹐其副职为左右仆射。

元代尚书省时置时废;明代各部均直接对君主负责﹐遂不设尚书省;清制同。

9、门下省:东汉谓侍中寺。

晋时因其掌管门下众事,始称门下省。

南北朝因之,与中书省﹑尚书省并立,侍中为长官。

隋承其制。

唐龙朔二年改名东台,咸亨初复旧称,武则天临朝,改名鸾堂﹑鸾台。

神龙初复旧称,开元元年改名黄门省,五年仍复旧称。

宋因之,元废。

古代官职级别表古代官位即古代官职,涉及官署名、官名、官员的职掌等方面。

以下是店铺精心整理的关于古代官职级别表的相关文章,希望对你有帮助古代官职级别表正一品:【正国级】文职京官:太师、太傅、太保、【荣誉官职,相当于人大、政协之类的】殿阁大学士【政治局】文职外官:无武职京官:领侍卫内大臣【北京军区司令】、掌銮仪卫事大臣【中央机关事物局、安全局长】武职外官:无从一品:【正国级减】文职京官:少师、少傅、少保、太子太师、太子太傅、太子太保、【荣誉官职,相当于人大、政协之类的副职】协办大学士【政治局委员】、各部院尚书【副兼部长】、督察院左右督御史【中纪委书记兼最高监察长】文职外官:无武职京官:提督九门步军巡捕五营统领【北京卫戍区司令兼北京市公安局长】、内大臣武职外官:将军【八旗军大军区司令】、都统【八旗军首都及陪都军区司令】、提督【绿营军区司令】正二品:【副国级】文职京官:太子少师、太子少傅、太子少保【荣誉称号,相当于总工会主席】、各部院左右侍郎【国务委员兼副部长】、内务府总管【中央办公厅主任】文职外官:各省总督【大区书记,如以前的东北局、华北局等】武职京官:左右翼前锋营统领【中央警备团司令】、八旗护军统领、銮仪使【中央仪仗队】武职外官:副都统、总兵【绿营集团军司令】从二品:【部级】文职京官:内阁学士【国务委员】、翰林院掌院学士【社科院院长】文职外官:巡抚【省委书记】、布政使司布政使【省长】武职京官:散秩大臣武职外官:副将正三品:【副部级】文职京官:督察院左右督御史【中纪委副书记】、宗人府丞、通政使司通政使【信访办主任】、大理寺卿【最高法院院长】、詹事府詹事、太常寺卿文职外官:顺天府府尹【北京市长】、奉天府府尹【直辖市长】、按察使司按察使【省纪委书记】武职京官:一等侍卫、火器营翼长、健锐营翼长、前锋参领、护军参领、骁骑参领、王府长史【军级军队领导】武职外官:城守尉、参将、指挥使从三品:【副部级减】文职京官:光禄寺卿、太仆寺卿文职外官:都转盐运使司运使武职京官:包衣护军参领、包衣骁骑参领、王府一等护卫武职外官:游击、五旗参领、协领、宣慰使、指挥同知正四品:【厅级加】文职京官:通政使司副使【中央信访办副主任】、大理寺少卿【最高法院副院长】、詹事府少詹事、太常寺少卿、太仆寺少卿、鸿胪寺卿【外交部长】、督察院六科掌院给事中京职外官:顺天府丞【北京市副市长】、奉天府丞【直辖市副市长】、各省守巡道员【地委专区书记】、武职京官:二等侍卫、云麾使、副护军参领、副前锋参领、副骁骑参领、太仆寺马厂驼厂总管、贝勒府司仪长、侍卫领班武职外官:防守尉、佐领、都司、指挥佥事、宣慰使司同知从四品:【厅级】文职京官:内阁侍读学士、翰林院侍读学士、翰林院侍讲学士、国子监祭酒【中央党校校长】文职外官:知府【市委书记】、土知府【自治市市委书记】、盐运使司运同武职京官:城门领、包衣副护军参领、包衣副骁骑参领、包衣佐领、四品典仪、二等护卫武职外官:宣抚使、宣慰使司副使正五品:【厅级减】文职京官:左右春坊庶子、通政司参议、光禄寺少卿、给事中、宗人府理事官、各部郎中【各部司长】、太医院院使【首长医院院长】文职外官:同知、土同知、直隶州知州武职京官:三等侍卫、治仪正、步军副尉、步军校、监守信礮官、分管佐领武职外官:关口守御、防御、守备、宣慰使司佥事、宣抚使司同知、千户从五品:【副厅级加】文职京官:翰林院侍读、翰林院侍讲、鸿胪寺少卿、司经局洗马、宗人府副理事、御使、各部员外郎文职外官:各州知州【直辖县书记】、土知州、盐运司副使、盐课提举司提举武职京官:四等侍卫、委署前锋参领、委署护军参领、委署鸟枪护军参领、委署前锋侍卫、下五旗包衣参领、五品典仪、印物章京、三等护卫武职外官:守御所千总、河营协办守备、安抚使、招讨使、宣抚使司副使、副千户正六品:【副厅级减】文职京官:内阁侍读、左右春坊中允、国子监司业、堂主事、主事、都察院都事、经历、大理寺左右寺丞、宗人府经历、太常寺满汉寺丞、钦天监监判、钦天监汉春夏中秋冬五官正、神乐署署正、僧录司左右善事、道录司左右正一文职外官:京府通判、京县知县、通判、土通判武职京官:兰翎侍卫、整仪尉、亲军校、前锋校、护军校、鸟枪护军校、骁骑校、委署步军校武职外官:门千总、营千总、宣抚使司佥事、安抚使司同知、副招讨使、长官使、长官、百户从六品:【县处级加】文职京官:左右春坊赞善、翰林院修撰、光禄寺署正、钦天监满洲蒙古五官正、汉军秋官正、和声署正、僧录司左右阐教、道录司左右演法文职外官:布政司经历、理问、允判、直隶州州同、州同、土州同武职京官:内务府六品兰翎长、六品典仪武职外官:卫千总、安抚使司副使正七品:【县处级】文职京官:翰林院编修、大理寺左右评事、太常寺博士、国子监监丞、内阁典籍、通政司经历、知事、太常寺典籍、太仆寺主薄、部寺司库、兵马司副指挥、太常寺满洲读祝官、赞礼郎、鸿胪寺满洲鸣赞文职外官:京县县丞【首都县副县长】、顺天府满洲教授、训导、知县【县委书记】、按察司经历、教授武职京官:城门史、太仆寺马厂协领武职外官:把总、安抚使司佥事、长官司副长官从七品:【副处级】文职京官:翰林院检讨、銮仪卫经历、中书科中书、内阁中书、詹事府主薄、光禄寺署丞、典薄、国子监博士、助教、钦天监灵台郎、祀祭署奉祀、和声署署丞京职外官:京府经历、布政司都事、盐运司经历、直隶州州判、州判、土州判武职京官:七品典仪武职外官:盛京游牧副尉正八品:【科级】文职京官:司务、五经博士、国子监学正、学录、钦天监主薄、太医院御医、太常寺协律郎、僧录司左右讲经、道录寺左右至灵文职外官:布政司库大使、盐运司库大使、盐道库大使、盐课司大使、盐引批验所大使、按察司知事、府经历、县丞、士县丞、四氏学录、州学正、教谕武职京官:无武职外官:外委千总从八品:【副科级】文职京官:翰林院典薄、国子监典薄、鸿胪寺主薄、钦天监挚壶正、祀祭署祀丞、神乐署署丞、僧录司左右觉义、道录司左右至义文职外官:布政司照磨、盐运司知事、训导武职京官:八品典仪、委署亲军校、委署前锋校、委署护军校、委署骁骑校武职外官:无正九品:【股级】文职京官:礼部四译会同馆大使、钦天监监侯、司书、太常寺汉赞礼郎文职外官:按察司照磨、府知事、同知知事、通判知事、县主薄武职京官:各营兰翎长武职外官:外委把总从九品:【副股级】文职京官:翰林院侍诏、满洲孔目、礼部四译会同官序班、国子监典籍、鸿胪寺汉鸣赞、序班、刑部司狱、钦天监司晨、博士、太医院吏目、太常寺司乐、工部司匠文职外官;府厅照磨、州吏目、道库大使、宣课司大使、府税课司大使、司府厅司狱、司府厅仓大使、巡检、土巡检武职京官:太仆寺马厂委署协领武职外官:额外外委未入流:【普通科员】文职京官:翰林院孔目、都察院库使、礼部铸印局大使、兵马司吏目、崇文门副使文职外官:典史、土典史、关大使、府检校、长官司吏目、茶引批验所大使、盐茶大使、驿丞、土驿丞、河泊所所官、牐官、道县仓大使武职京官:无武职外官:百长、土舍、土目古代官职:中央官职和地方官职两大类1.中央官职秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

[精]古代官职大全

古代官职大全可以追溯至春秋战国时期,有着悠久历史。

官制从上至下从尊贵到低微,主要分为六等,以及各层级依职位设立了编辑,每种官职皆有明确的职责与功能,从上到

下排列在六等官吏中,如:

一等官职:当朝大夫、主簿、洛书、师书、宰相、大将军、大司马、武帝之子大王、

内务御史大夫、中书舍人等;

二等官职:宗室公、治中令、卿、尹、太守、司马、司空、司徒、侍中、太傅、兵马

司令、军师大夫等;

三等官职:太师、御史大夫、提刑侯、都察院大夫、都御史、太保、行军侯、功曹大

夫等;

四等官职:大夫、秘书太君、侍从、尚书令、度支、冠军、辅臣、参臣、光禄大夫、

舍人等;

五等官职:偏将、正郎、右监、议郎、谏臣、少卿等;

六等官职:正郎、丞相郎、司空、司徒、典礼司、司脔等。

以上,就是古代官职大全,可以看出古代官职分等级有着很高的复杂程度,而每个官

职也有每自己明确的职能。

古代官职大全既可以为当代科学史学研究者提供支持,也可以

引导现代人学习古代文化,进行深入合理的思维,获取有益的启示。

古代的官职名称和品级

各朝代的官职体系有所不同,以下为你列举部分古代官职名称和品级:

- 太守:战国称郡守,汉改太守,为一郡的行政最高长官。

相当于现在的省辖市市长。

- 刺史:汉武帝时设置,掌管一州军政大权。

相当于省(市)长兼省(市)军(分)区司令员。

- 京兆尹:西汉京畿地方行政长官。

相当于北京市市长。

- 太尉:秦至汉均有设置,为全国军政首脑。

相当于国防部长。

- 廷尉:执掌法律、主审要案的大臣。

相当于最高法院院长。

- 吏部尚书:掌管全国文武官吏考核赏罚。

相当于人事部长。

- 光禄大夫:皇帝身边顾问之臣。

相当于顾问委员会常委。

- 中书令:掌管皇帝命令发布。

相当于“两办”秘书长。

- 尚书令:参议大政,综管政务,百官之长。

相当行政院长。

- 车骑大将军:地位尊崇,多加重臣。

相当于元帅军衎。

- 行军总管:统领军队出征的主将。

相当于前沿总指挥。

- 都察院御史:古代最高监察机构。

相当于监察部长。

若你想了解更多关于古代官职的信息,可以继续向我提问。

古代官衔级别排行在古代中国,官衔是一种特殊的身份标识,它不仅代表着一个人的职务,更代表着他的地位和尊严。

古代官衔的等级非常丰富,每个官衔都有其特定的含义和权力范围。

本文将为大家介绍古代官衔的排行和具体内容。

一、三公九卿三公九卿是古代中国官制中最高的官职级别。

三公指的是太师、太傅、太保,他们是皇帝的亲信,负责辅助皇帝治理国家。

九卿则是尚书、大理、司徒、司空、光禄、太仆、少府、大鸿胪、大司马,他们则是皇帝下辖的各部门的负责人,负责具体的行政管理工作。

二、地方官衔地方官衔是指在地方上负责行政管理的官员的官衔。

古代地方官衔的等级也非常丰富,包括太守、刺史、州牧、郡守、县令等。

其中,太守是地方最高的官职,负责一个州的行政管理工作;刺史则是负责一个地区的行政管理工作;州牧则是负责一个州的军事和行政管理工作;郡守则是负责一个县的行政管理工作;县令则是负责一个乡镇的行政管理工作。

三、中央官衔中央官衔是指在中央政府中担任重要职务的官员的官衔。

中央官衔的等级也非常丰富,包括丞相、太尉、司徒、司空、大司马、大将军、太傅、太保等。

其中,丞相是最高的中央官职,他是皇帝的首席辅助官员,负责中央政府的整体运作和决策。

四、文官官衔文官官衔是指在文化和教育领域中担任重要职务的官员的官衔。

文官官衔的等级也非常丰富,包括博士、太学生、秀才、进士、翰林学士等。

其中,进士是古代中国文化领域中最高的官职,他们是皇帝眼中的文化精英,负责撰写皇帝的诏书和文学作品。

五、武官官衔武官官衔是指在军事领域中担任重要职务的官员的官衔。

武官官衔的等级也非常丰富,包括将军、都督、校尉、千牛、百官等。

其中,将军是古代中国军事领域中最高的官职,他们负责指挥军队作战,维护国家安全。

六、其他官衔除了以上五种官衔之外,古代中国还有很多其他的官衔。

例如,工匠官衔、祭祀官衔、监察官衔等。

这些官衔虽然等级不高,但也是古代中国官制中不可或缺的一部分。

总结古代中国官衔的等级之多,令人瞩目。

中国古代官职一览—、中央官职皇帝下有丞相或称宰相佐理国政,统领百官。

秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫是副丞相,执掌群臣奏章,下达皇帝诏令,并负责监察百官。

汉朝大体上沿袭秦制称为三司,下设九卿,分管各方面政务,后世又演变为三省六部制。

明代内阁为最高政务机构。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

1.三司九卿【三司】三司又叫“三公”共同负责军政事务。

周时以司徒、司马、司空为三司。

秦、西汉以丞相(大司徒)、太尉(大司马)、御使大夫(大司空)为三司,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫管监察和秘书工作。

到东汉时,名称有所改变,指太尉、司徒、司马。

【司徒】、【丞相】、【大司徒】主管行政。

是辅佐皇帝的最高政务长官,有时称相国,简称“相”,常与宰相通称。

中国历史上有“太宰”和“丞相”名称,并无“宰相”的官名,但人们习惯上称秉承君主旨意、主宰全国政务、权高势重的人为“宰相”。

宰相为君主之幕僚长,相当于现在的秘书长。

丞相是秦、汉时期定的制度,一般只设一个丞相。

东汉的司徒等于丞相,而真正行使宰相权力的却是尚书令。

从魏、晋至隋、唐,基本上是以中书监、中书令、侍中、尚书令、仆射等执政者为宰相。

从唐玄宗开元年间至宋代,以同平章事为宰相。

宋神宗时以尚书左右仆射为宰相。

元代至明初以丞相、平章政事为宰相,设左右两个丞相,右丞相专门管理国事,左丞相是皇帝的“私人顾问”,不需要管理国事。

明永乐年之后,以内阁大学士为宰相。

洪武十二年以后废除,不再有“丞相”、“平章”和“参政”等官名。

清雍正年之后,军机大臣是事实上的宰相,而内阁大学士是名义上的宰相。

【司马】、【太尉】、【大司马】主管军政。

战国时司马为掌管军政、军赋的副官。

秦至宋均有设置太尉,太尉是全国最高军事长官,为全国军政首脑,相当于国防部部长。

汉代称大司马,掌管军事。

隋唐时司马是州郡太守(刺史)的属官。

后来历代也多沿用太尉这个官衔,但逐渐变成加官的官衔,没有实权。

古代主要官衔简介中国历史悠久,立官设守,肇始于夏商周,至秦朝建立中内集权的统一国家时已初具体制。

尔后历朝沿袭并发展,官职有所增减,同一官衔的品级也有所差异,有的官职名称也有不同。

本文仅侧重于宋元明清,特别是明清两朝的(七品以上)官衔举要简介。

为方便读者查检,所选官衔均按首字笔画的顺次排列,有官衔条目笔画序检表。

(注:明代官阶分为九品,每品里又有正、从之分,总共是“九品十八级”。

以下以官衔中的第一个字行画为序,谨供参阅)。

目录三画:千总、大理寺卿、大学士(内阁大学士)、工部尚书、工部侍郎、广威将军。

四画:中奉大夫、中散大夫、中宪大夫、中议大夫、中顺大夫、中书令、中书省左右丞相、太守、太尉、太子太师、太子太傅、太子太保、太子少师、太子少傅、太子少保、太宰、太常寺卿、太常填充少卿、太常博士、太中大夫、太仆寺卿、太仆寺少卿、公(候、伯、子、男)户部尚书、户部侍郎、文林郎、仆射。

五画:左右参政(左右参议)、龙虎将军、主簿、礼部尚书、礼部侍郎、市度使、布政使、正奉大夫、正议大夫。

六画:刑部尚书、刑部侍郎、光禄大夫、同知、同平章事、吏部尚书、吏部侍郎、守备、安抚使、州牧、巡按、巡检、巡抚、观察使。

七画:把总、兵部尚书、兵部侍郎、怀远将军、员外郎。

八画:刺吏、奉直大夫、奉政大夫、奉训大夫、定国将军、定远将军、明威将军、武功将军、武略将军、武略骑尉、武义将军、武义都尉、武节将军、武德将军、武德骑尉、武翼都尉、武显将军、知州、知府、知县、金紫光禄大夫、国公、国子监祭酒、国子监丞、国子监博士、驸马、尚书令、经略安抚使、枢密使、县令、参将、参领、参知政事。

九画:钦差大臣、总兵、总督、显武将军、荣禄大夫、转运使、信武将军、宣奉郎、宣德郎、宣抚使、宣议郎、宣慰使、宣武将军、宣武都尉、宣威将军、建威将军、按察使、给事中、昭信校尉、昭武将军、昭武都尉、昭勇将军、昭毅将军、洗马。

十画:振威将军、秘书郎、郎中、郡王、监察御史、宰相(丞相)、通判、通奉大夫、通议大夫、资政大夫、资善大夫、资德大夫。

十一画:谏议大夫、御史中丞、副将、鸿胪寺卿、鸿胪寺少卿、银青光禄大夫、御史大夫、都指挥使、都指挥佥事、辅国大将军。

十二画:游击、道台、提督、朝列大夫、朝奉大夫、朝散大夫、朝请大夫、朝议大夫、集贤殿侍读学士。

十三画:殿中侍御史、詹事。

十四画:嘉议大夫、骠骑大将军十六画:儒林郎、儒学教授、翰林学士、翰林院编修。

十八画:镇国将军、镇国大将军。

附:古代科举制度常见名称简表。

【千总】明清两代正六品武官。

【大理寺卿】全国三大司法长官之一,正三品。

掌管全国刑狱的最高长官。

【大学士、内阁大学士】“学士”是唐代掌管文学著作的官。

如果由宰相兼管“学士”,则宰相就称为“大学士”。

宋代,“学士”中资望特别高的人,称为“大学士”。

明代,设大学士若干人,替皇帝批答奏章,商承政务,官阶五品。

如果兼任尚书、侍郎,则可以加官到一品,成为事实上的宰相,俗称“阁老”。

清代的大学士是内阁的主官,官阶为正一品,一般称为“中堂”。

【工部尚书】掌管全国水土工程的大臣,明代正二品,清代从一品。

【工部侍郎】工部副长官,明代从二品,清代正二品。

【广威将军】元明两代正四品武官。

【中奉大夫】宋代正四品文官,元明两代为从二品。

【中散大夫】元明两代正四品文官。

【中宪大夫】元明清三代正四品文官。

【中议大夫】元明两代正四品文官。

【中顺大夫】元明两代正四品文官。

【中书令】唐代中书省的“中书令”、尚书省的“尚书令”与门下省的“寺中”,同称三省长官,共同掌管中央的机要。

中书省是决策机构,中书令实际上就是宰相。

宋代由中书省与枢密院分管政务、军事。

元代废除三省制,中书令是唯一的最高国务长官。

明清两代废除中书令的官名。

【中书省左右丞相】元代和明初,设中书省左右丞相(或称国相),是丞相的副职。

明洪武十二年以后不再有“丞相”“平章”和“参政”等官名。

【太守】汉代掌管郡务的最高长官。

三国以及隋炀帝、唐玄宗时期和五代,改州刺史为郡太守。

此后太守已不是正式官名,习惯上仅用作“刺史”或“知府”的别称。

明清时期专用以称“知府”,从四品官。

【太尉】秦汉时期,太尉是全国最高军事长官。

后来历代也多延用这个官衔,但逐渐变成加官的官衔,没有实权。

到了宋徽宗时期,把太尉定为武官的最高一级官阶,其本身并不代表任何职务,一般用作武官的尊称,而不问其职务的大小。

元代以后废除这个名称。

【太子太师、太子太傅、太子太保、太子少师、太子少傅、太子少保】简称“三师”、“三少”,原是天子或太子左右最亲近的人。

“师”是传授其知识的,“傅”是监督其行动的,“保”是照管其身体的,即分别是负责君主智育、德育、体育的人。

隋唐以后,太子的师傅均以别的官衔任命,“三师”、“三少”仅为加官赠官的官衔,没有职事。

宋代“三师”是宰相、亲王的加官官衔,“三师”是正一品,“三少”是从一品。

明清两代,“三师”为从一品,“三少”是正二品。

【太宰】古代“太宰”为百官之长。

宋徽宗时期,改尚书左仆射为太宰,右仆射为少宰。

一般通称吏部尚书为太宰。

明代为正二品,清代为从一品。

【太常寺卿】掌管宗庙祭祀之事的长官,正三品。

【太常填充少卿】太常寺副长官,正四品。

【太常博士】太常寺掌管祭祀之事的官员,正七品。

【太中大夫】掌管议论的文官,唐宋两代为从四品,元明清三代为从三品。

【太仆寺卿】太仆寺长官,主管传达王命、侍从皇帝出入、车马等职事,正三品。

【太仆寺少卿】太仆寺副长官,正四品。

【公、候、伯、子、男】这是皇帝授封的爵号。

“公”是“王”以下最高爵号。

唐宋两代有国公、郡公、开国县公等级别,所食之邑从4000户至3000户不等。

明代仅封侯、伯。

【户部尚书】户部的最高长官,主管全国的财政监督、民政事务,明代为正二品官,清代为从一品官。

【户部侍郎】户部的副长官,明代为从二品,清代为正二品。

【文林郎】从九品文官,元明清三代为正七品。

【仆射】“仆射”是主任或领班的意思。

唐宋两代“仆射”实际上就是宰相。

【左右参政、左右参议】明代清初布政使的下属官员。

布政使掌管一省的政务,参政、参议分守各道,并分管粮储、屯田、军务、驿传、水利、抚民等事,一般是正四品。

【龙虎将军】明代正二品武官。

【主簿】主簿是主管文书的意思。

中央卿寺中的主簿是正规的事务官,唐代列为从七品,其他官署的主簿为八、九品,县主簿为九品。

清代把主簿看做是杂职,并将它裁减。

【礼部尚书】主管朝廷中的礼仪,祭祀、宴餐、贡举的大臣,清代为从一品。

【礼部侍郎】礼部副长官,明代从二品,清代为正二品。

【市度使】唐宋两代总管军民两政的地方长官,官阶二至五品不等。

元代之后废除这个名称。

【布政使】明清两代一省最高民政机构为布政避。

布政使为布政司的主官。

从二品,仅次于巡抚一级。

为防止专权,明代与清初设左右布政使二人,清康熙年间以后不再分左右。

【正奉大夫】元明两代从二品文官。

【刑部尚书】掌管全国司法和刑狱的大臣,明代为正二品,清代为从一品。

【刑部侍郎】刑部副长官,明代从二品,清代为正二品。

【光禄大夫】汉代掌管宫廷宿卫及侍从的长官。

魏晋以后有其名而无其职。

唐宋以后成为官阶的称号,从二品官。

元明为从一品,清为正一品,成为文臣最高的官阶。

【同知】府的副职称为同知,如一府的主官称为知府,而府的佐官称为同知。

明清时期,各府同知为正五品。

【同平章事】“同平章事”是“同中书门下平章事”的简称。

“平章”是商量处理国事的意思。

位高时,“同平章事”相当于宰相的官衔;位低时,官衔也在五品以上。

宋中叶以后废除同平章事的名称,元代时用时不用,官位较低。

【吏部尚书】掌管全国官吏的任免考选,是吏部的最高长官。

唐宋是正三品,明代是正二品,清代为从一品。

通常称为天官、家宰、太宰。

【吏部侍郎】吏部的副长官,明代从二品,清代正二品。

【守备】明清两代正五品武官。

【安抚使】朝廷派往边疆重要地区统辖军民的官员。

元代各路安抚使是各路的行政长官。

明清两代仅在少数民族地区设有此官。

官阶一般是正三品,如原来官衔在二品以上,派出时则称安抚大使。

【州牧】唐宋京畿的地方长官称州牧,正六品官。

清代知州已降为与县略相等的地方长官,但文字上仍尊称知州为州牧,与知县并称牧令,正七品。

【巡检】巡检的官名始于宋代,是边疆要地州县的武职指挥官。

元明清三代,巡检仅为九品官。

【巡抚】明代凡是文职官员奉命出朝,统称“巡抚”,这官职是临时性的。

清代巡抚与总督同为封疆大臣,巡抚品级稍次于总督,为一省的行政长官。

巡抚的职责随事随人而施。

清代巡抚为从二品。

【观察使】唐代朝廷派遣分赴各道访察州县官史功过及民间疾苦的官员,官阶由原官职而定,从御史中丞至六部尚书不等,大多为二、三品官。

到了宋代,观察使与节度使均为荣誉称号。

【把总】清代正七品武官。

【兵部尚书】统管全国军事行政的长官,明代正二品,清代从一品。

【兵部侍郎】兵部副长官,明代从二品,清代正二品。

【怀远将军】元代称大将军,明代从三品武官。

【员外郎】“员外”是定额以外添派的人,唐代为六品,明清为从五品。

【刺吏】刺史与都督在名分上分别掌管州府的民政和军政。

元代废除刺史的名称。

清代刺史往往作为知州的文字称呼。

【奉直大夫】元明两代从五品文官。

【奉政大夫】元明清三代正五品文官。

【奉训大夫】元明两代从五品文官。

【定国将军】明代从二品武官。

【定远将军】明代从三品武官。

【明威将军】明代正四品武官。

【武功将军】清代从三品武官。

【武略将军】元明两代从五品武官。

【武略骑尉】清代正三品武官。

【武义将军】元明两代从五品武官。

【武义都尉】清代正三品武官。

【武节将军】元明两代正五品武官。

【武德将军】元明两代正五品初授武官。

【武德骑尉】清代正五品武官。

【武翼都尉】清代从三品武官。

【武显将军】清代正三品武官。

【知州】州的长官,一般是六品或五品。

【知府】宋代知府职略高于知州。

清代知府为从四品。

【知县】宋代县的最高长官。

元代称县尹。

明清两代知县为正七品。

【金紫光禄大夫】唐宋两代正三品文官,元代为从一品,明清两代不设此官衔。

【国公】唐宋元明时期,“王”以下的公爵一级,以古国名称国公,如“鲁国公”等。

【国子监祭酒】古代公卿、大夫的子弟称作“国子”、“国子监祭酒”即国子大学的主官,从四品。

【国子监丞】唐代之后国子监丞均为国子监内部事务官。

明清时期监丞职能是学监的性质,正七品官。

【国子监博士】唐代之后,在国子监中分管教学的官员称作国子监博士及助教。

【驸马】“驸”就是“副”的意思。

驸马都尉与奉车都尉都是奉陪皇帝乘车的近臣。

魏晋以后皇帝的女婿常授以驸马都尉,因此,驸马成为皇帝女婿的专门称号,而不是官职。

明代沿用这个名称,清代没有这个称呼。

【尚书令】“尚书”是主管文书的意思。

唐宋两代尚书令实际上就是宰相。

【经略安抚使】唐代边疆地区设“经略使者”。

“观察使者”还兼经略使。

宋代沿边大将都兼“经略”。

此后大多以经略安抚使统管军民;明代只称“经略”而不称“经略使”,官阶比总督咯高。