超导微观理论

- 格式:ppt

- 大小:2.23 MB

- 文档页数:29

超导电性的微观机制及其应用超导现象是指某些物质在低温下表现出的零电阻和完全磁场排斥的特性。

这个神奇的现象在实际应用中具有广泛的潜力,例如超导电缆、磁悬浮列车和MRI设备等。

要理解超导现象的微观机制,我们需要了解它的起源和相关理论。

超导现象的理论基础是由约瑟夫·巴丁、约翰·巴丁和恩里科·费米等人在20世纪50年代初提出的。

他们基于费米-狄拉克统计原理和电子与晶格之间的相互作用来解释超导电性。

根据这个理论,当某些金属或合金被冷却到超导转变温度以下时,电子会以成对的方式聚集在一起形成所谓的库珀对。

这些电子通过库珀对与晶格振动相互作用,从而导致电阻为零。

在更详细的层面上,超导电性的理论可以用BCS理论来描述。

BCS 理论认为,超导电性是由于电子与晶格之间的相互作用导致了库珀对的形成。

在超导体中,晶格的振动形成了一种被称为声子的粒子,它们传递相互作用给电子。

这种相互作用使得电子能够成对出现,形成库珀对。

库珀对的形成使得电子能够在整个超导体中以一种协同的方式运动,从而导致零电阻和磁场的排斥。

超导现象的应用非常广泛。

其中一个最重要的应用是超导电缆。

超导电缆由超导体和包裹超导体的保护层构成。

由于超导体的零电阻特性,超导电缆可以输送大电流而无能量损耗。

这使得超导电缆在电力输送中具有巨大的潜力,可以实现更高效、更可靠的电力传输。

另一个重要的应用是磁悬浮技术。

通过在磁铁上放置超导体,可以实现磁悬浮效应。

超导体在低温下对磁场具有完全的排斥,因此可以使物体浮在磁场中。

这种技术在磁悬浮列车和磁浮风力发电等领域得到了广泛应用,可以实现高速、低能耗的运输和发电方式。

此外,超导体还被广泛应用于医学领域。

MRI(磁共振成像)是一种通过利用超导磁体产生强磁场的技术来观察人体内部结构的方法。

超导磁体能够提供非常强大的磁场,在医学图像诊断中起到关键的作用。

总之,超导电性的微观机制可以通过BCS理论解释。

超导现象具有零电阻和磁场排斥的特性,可以在超导电缆、磁悬浮技术和医学领域等多个应用中发挥作用。

bcs是什么意思

bcs意思是:

常规超导体微观理论。

BCS理论是解释常规超导体的超导电性的微观理论(所以也常意译为超导的微观理论)。

该理论以其发明者约翰·巴丁、利昂·库珀和约翰·施里弗的名字首字母命名。

BCS理论中作出了一个重要的假设:电子之间存在吸引力。

在典型的I型超导体中,这种力是由于电子和晶格之间的库仑吸引力。

晶格中的电子将导致其周围的正电荷轻微增加。

正电荷的增加又会吸引另一个电子。

这两个电子被称为库珀对(cooperpair)。

如果将这些电子结合在一起所需的能量小于试图将它们分开的晶格的热振动的能量,则这个库珀对将保持互相约束的状态。

这也解释了为什么超导要求低温--晶格的热振动必须足够小以允许库珀对的形成。

在超导体中,电流由这些库珀对而不是单独的电子形成。

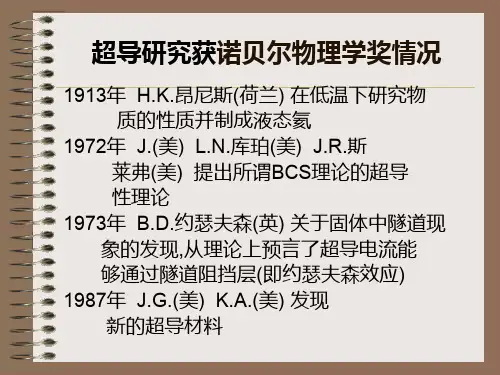

1972年诺贝尔物理学奖1972年物理学奖,颁发给了三位美国的物理学家,他们是约翰·巴丁(John Bardeen)、利昂·库珀(Leon NCoope)和约翰·施里弗(John R.Schrieffer,1931—2019),他们曾在同一个实验室工作过,并且创立了以他们名字的第一个字母为缩写的BCS超导微观理论。

其中巴丁是第二次获得这一奖项(第一次获奖是1956年),是物理学史上唯一两次获得这一荣誉的人。

约翰·巴丁(John Bardeen,1908—1991),他的生平在前面已经介绍过,在这里不再重复。

早在20世纪50年代早期,巴丁就已经开始考虑超导电性的问题。

他意识到电子与声子的相互作用是解决问题的关键。

1953年,施里弗来到伊利诺伊大学,在巴丁的指导下攻读物理学博士学位,并选择超导问题作为博士论文题目。

在普林斯顿高等研究院的杨振宁的推荐下,刚从哥伦比亚大学获得博士学位不久的库柏开始与巴丁和施里弗进行合作,研究超导的微观机制。

从20世纪30年代开始,巴丁就接触到了超导电性,他对这种现象长期得不到解释甚为担忧,认为这是理论物理学界的耻辱。

E.伦敦(E.London)认为,超导电性是一种宏观尺度上的量子现象,他的能隙概念和对迈斯纳效应的重视,对巴丁很有启发。

1940年,巴丁曾经尝试对超导电性进行解释,他认为关键在于费米面(描述金属中电子状态的动量空间中的等能面)是起因于微小点阵位移而出现的一些小能隙,1在紧靠费米面下面的态的电子能量被降低,处于这种态的电子具有非常小的有效能量、很大的轨道和很强的抗磁性。

巴丁的这一解释是不成功的。

1941年,巴丁参加战时军事研究,只好把超导电性的研究暂时放下。

1950年,由于麦克斯韦(E.Maxwell)等人发现超导体的同位素效应,促使巴丁回到超导电性的研究上来。

当巴丁听到这一效应的发现时,马上想到有可能是一种电子和声子的相互作用。

超导现象的巨观和微观理论解释超导是物理学中一种引人注目的现象,指的是一些物质在低温下表现出完全无电阻的特性。

超导现象的原理一直是科学家们研究的焦点之一,对于揭示其微观机制和应用于实际中具有重要意义。

本文将从巨观和微观两个层面探讨超导现象的理论解释。

首先,我们从巨观层面入手,观察超导现象的整体特性和性质。

当某些物质被冷却到一个临界温度以下时,就会出现超导现象。

在超导状态下,电流可以无损耗地在材料内部流动,这意味着电流可以在超导体内无限延续下去而不会受到阻力。

这种特性使得超导材料在电力输送、电子器件制造等领域具有广泛的应用潜力。

对于超导现象的巨观解释,目前最被广泛接受的理论是BCS理论,即“巴丁-库珀-斯坦因理论”。

BCS理论认为,超导是由于电子与晶格振动之间的相互作用导致的。

在低温下,晶格振动会形成一种被称为“库珀对”的特殊态,电子通过与这些库珀对的相互作用而形成一个整体,从而形成了超导现象。

BCS理论的核心是超导能隙的形成。

超导能隙是指在超导体中,电子必须具有一定的能量以克服超导材料产生的能隙才能从一个能级跃迁到另一个能级。

这就是为何只有在低温下才能观察到超导现象。

超导能隙的形成和库珀对的形成密切相关,库珀对提供了足够的能量使电子跃迁,进而产生超导现象。

接下来,我们来探讨超导现象的微观解释。

超导的微观机制可以从电子的运动和相互作用的角度进行解释。

在超导材料中,电子之间存在相互排斥的库伦力,这会导致电子在晶格中受到散射,并且能量会损失到晶格中去。

然而,在低温下,电子与晶格振动的相互作用会导致电子和晶格之间的相互作用具有吸引力,形成库珀对。

库珀对的形成是超导现象的关键步骤。

正常情况下,库伦排斥力会使得电子间的相互作用能增加,从而阻碍超导的发生。

但在超导材料中,晶体格子振动引起的吸引力抵消了库伦排斥力,形成了库珀对。

这种库珀对是由电子和晶格共同参与的量子态,具有特殊的运动和相互作用方式。

库珀对的产生降低了电子之间的相互作用能,使得电子可以在超导材料中自由地流动而不受到散射的干扰。

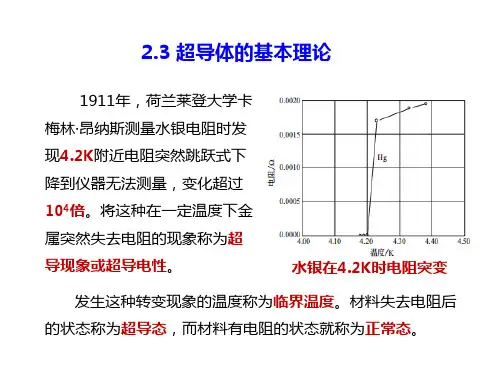

超导物理的基本概念及应用1. 超导现象的发现超导现象是指在特定条件下,某些材料的电阻突然降为零的现象。

这个现象最早由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯在1911年发现。

他在实验中发现,当汞的温度降至4.2K(-268.95°C)时,其电阻突然下降到无法测量的水平。

此后,许多其他材料也被发现在超低温下表现出超导性质。

2. 超导物理的基本概念2.1 库珀对超导现象的微观解释是库珀对理论。

1956年,美国物理学家列昂·库珀提出了库珀对的概念。

库珀对是由两个电子组成的束缚态,它们之间通过声子相互作用而保持相对稳定的状态。

在超导体中,大量的库珀对可以无阻力地通过材料,从而实现零电阻。

2.2 伦敦方程伦敦方程是描述超导材料中磁场的分布的方程。

英国物理学家弗雷德里克·伦敦在1935年提出了这个方程。

伦敦方程表明,在超导体内部,磁场线是圆形的,且相互排斥。

这种现象称为迈斯纳效应。

2.3 临界温度和临界磁场临界温度(Tc)是指材料从正常态转变为超导态的温度。

临界磁场(Hc)是指材料能够承受的最大磁场。

不同材料的临界温度和临界磁场不同。

例如,汞的临界温度为4.2K,临界磁场为1.8T;铝的临界温度为13.5K,临界磁场为1.2T。

3. 超导体的类型根据临界温度的不同,超导体可以分为三类:3.1 高温超导体高温超导体是指临界温度在液氮温度(77K)以上的超导体。

高温超导体的发现是超导物理研究的重要突破。

1986年,德国物理学家卡尔·穆勒和俄罗斯物理学家亚历山大·阿布拉莫夫发现了第一个高温超导体——钇钡铜氧化物(YBCO)。

高温超导体的出现使超导技术的应用成为可能。

3.2 低温超导体低温超导体是指临界温度在液氮温度以下的超导体。

常见的低温超导体有汞、铅、锡等。

低温超导体在实验室和研究领域中得到了广泛应用,如磁悬浮列车、核磁共振成像等。

3.3 室温超导体室温超导体是指在室温(约20°C)下就能表现出超导性质的材料。

超导体的经典电磁理论摘要自超导现象被发现以来,众多物理学家致力于探索超导的物理机制和新型超导材料的研发。

研究发现,超导体是量子多体系统,超导电性和迈斯纳效应是宏观量子效应,因此超导理论必须是建立在量子力学基础上的微观理论。

然而,超导微观机理的建立经历了一个艰巨而曲折的漫长过程,直到超导发现近50年后,超导微观理论才被建立。

在BCS理论出现并对常规超导体的超导电性进行解释之前,对超导电性的认识中,以经典电动力学为根本的唯象理论起到了非常重要的作用,其中包括伦敦唯象理论和金兹堡-朗道(G-L)理论,它们都在一定程度上对超导体的宏观电磁性质做出了解释。

本文主要介绍伦敦唯象理论,其基本思想是以麦克斯韦方程为基础,建立超导电流与电场的局域关系,即伦敦方程,并由此对超导电性和抗磁性做出解释。

关键词:超导电性,抗磁性,二流体模型,伦敦方程前言超导的发现和发展,与低温的获得密切相关。

1911年以来,陆续发现某些元素、合金、化合物或其他材料,当温度下降至某临界温度Tc以下时,其电阻变得微乎其微,这种现象称为超导电性。

随着研究的深入,在1933年又发现超导体具有抗磁性,这种现象称为迈斯纳效应。

超导电性和抗磁性是超导体最重要的两个宏观性质,一种材料是否为超导体,零电阻态和完全抗磁性必须同时具备。

超导现象发现之后,人们又陆续研究了其他金属和合金是否在低温下具有超导电性。

20世纪70年代以前发现的超导体主要是元素超导体(包括金属和半导体)和合金超导体,临界温度一般为几K,最高不超30K。

不难看出,金属和合金以及简单金属化合物的超导临界温度都很低,这些称为常规超导体。

1957年,美国科学家巴丁、库珀和施里弗用电子——声子建立的BCS理论对常规超导体的超导电性成因及其一系列性质非常成功的做出了解释。

理论的成功建立意味着人们对超导的认知更加深入,但低临界温度却意味着实现超导态需要依赖非常昂贵的液氦来维持低温环境,极大地制约了超导研究和超导应用。

超导相变机理的微观理论超导现象是固体物理学中的重要现象之一,其具有高电导、零电阻和磁场排斥等特点,对能源传输、电子器件等领域具有广泛的应用前景。

超导材料在低温下显示出这些独特的性质,但其具体的相变机理却一直以来都是科学家们研究的焦点。

本文将就超导相变机理的微观理论进行论述。

1. 超导材料的基本特性超导材料是指在低温下,电阻突然减为零的材料。

其超导特性可分为两类:一类是Type-I超导体,磁场在超导转变温度下完全被排斥出材料;另一类是Type-II超导体,磁场在临界磁场下进入材料形成磁通线,但电流仍然无阻碍地通过。

这些特性相信与材料电子结构和能带的相关信息密切相关。

2. 超导相变的微观理论在材料研究中,研究者首先发现,绝大部分超导体的超导转变与电子对(Cooper pair)的形成和破裂有关。

Cooper pair是一对电子,在晶体中通过库伦相互作用形成一对具有相反自旋的束缚态。

当材料处于超导态时,Cooper pair的形成能量下降,对电子的相互作用强化使得这对电子对能够通过晶格存在较长的寿命。

基于BCS理论,Bardeen、Cooper和Schrieffer提出了描述超导相变的微观理论,BCS理论。

该理论认为超导的本质是电子-晶格的相互作用引发的电子对_condensate_相变。

其关键观点包括:电子在晶格振动场中发生配对(Cooper pair);电子对具有玻色性质,可与振动的晶格模式相互作用;当温度降低到临界临界温度时,超导态形成并且电子对开始在晶格中运动。

3. BCS理论的关键步骤BCS理论中描述了电子配对的形成和超导相变的关键步骤。

总结起来,主要包括以下几个方面:a. 电子与晶格的相互作用:晶格振动产生了电子间的吸引力,这种吸引力可以被看作是一个传递相互作用,即库伦相互作用。

b. Cooper pair的形成:在超导转变温度以下,传导带上电子和费米能级以下的能量态可以形成状态密度较高的电子对,而这些电子对被称为Cooper pair。