浅析_逆城市化_的几种错误认识

- 格式:pdf

- 大小:67.68 KB

- 文档页数:1

当前我国城市化的误区城市化是21世纪世界发展的三大趋势(另外两大趋势为信息化和全球化)之一。

目前,我国正处在城市化中期加速发展阶段,我国城镇建设力度不断加大,城市化的水平和质量明显提高,城市化已经成为我国社会经济生活的重要现象。

预计在未来15—20年内,伴随着国民经济持续快速发展,我国城镇人口和城镇数量将增加一倍,城市化水平将达到60%以上。

目前城市化问题已经引起了各级政府部门的高度关注,很多地区把它作为社会经济的基本发展战略。

国家在“十五”计划《城镇化发展重点专项规划》中,提出了积极稳妥、因势利导、循序渐进地推进城市化。

然而,笔者在实地调研中发现,部分地方对城市化存在模糊,甚至是错误认识,在推进城市化的实践中也存在不当做法。

这些城市化误区如果得不到及时纠正,势必将严重影响我国城市化和社会经济的健康发展。

因此,有必要澄清对城市化的错误认识,并使城市化真正成为推动社会经济发展和人民生活水平提高的重要手段。

误区之一:对城市化概念认识简单化城市化是人类进入工业社会以后,社会经济的发展开始了农业活动的比重逐渐下降、非农业活动的比重逐步上升的过程。

与这种经济结构的变动相适应,出现了乡村人口的比重逐渐降低,城镇人口的比重稳步上升,居民点的物质面貌和人们的生活方式逐渐向城镇性状转化或强化的过程,是一种复杂的经济社会变迁的过程。

然而,有些地方把城市化仅仅看成是农民迁入城市,城镇人口增加,城市规模扩大,这无疑是把城市化看得太过于简单了。

一方面,就宏观社会经济而言,城市化不仅仅是城市人口的增加,城市地域规模的扩展。

更为重要的是,它是社会经济活动方式根本的变化,是农业社会向工业社会、信息社会的转变过程。

在这个过程中人类社会由以农业活动占主导地位的传统社会向以非农经济活动占主导地位的现代社会转变,人们的社会经济活动方式发生了显著的变化,区域空间景观也由农村占主体演变成以城市占主体;另一方面,对城市化主体——农民而言,从农村迁移到城市更是一个艰难而又审慎的抉择,决不像农民从农村迁移到城市的过程本身那么简单。

热点聚焦 中学政史地高中地理2 也谈“逆城市化” 周 翔“逆城市化”是城市市区人口向郊区和小城镇迁移的现象,是城市经济发展的必然结果,是更高层次的城市化。

目前,“逆城市化”在发达国家和发展中国家都存在,但在发达国家和发展中国家呈现出了不同的特点。

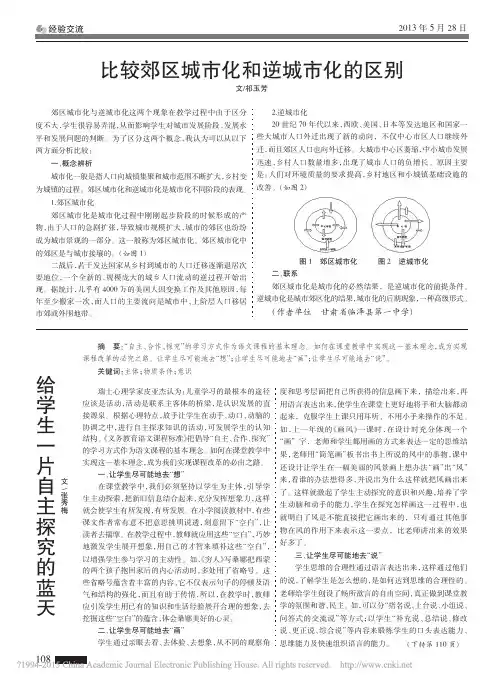

一、“逆城市化”的含义“逆城市化”是指由人口向大城市集中的集中型城市化转变为人口向郊区和卫星城镇迁移的分散型城市化的城市化模式,是城市不同类型的转换。

这里的“逆”不是指城市人口、城市文明和生活方式的农村化,而是指城市市区人口向郊区和卫星城镇的迁移;“逆城市化”也不是城市化的反向运动,并不意味着城市的衰败和城市化水平的下降,而只是使城市发展向新区域再分配的方向迈进,是城市化的一种新形式和发展的新阶段,是更高层次的城市化。

二、不同国家的“逆城市化”由于历史和社会经济环境不同,发达国家和发展中国家的“逆城市化”呈现出了不同的特点。

1.发达国家的“逆城市化”早在20世纪50~70年代,城市化水平很高的欧美等发达国家热点聚焦 中学政史地高中地理3 就出现了“逆城市化”的倾向,其主要特征是:大城市人口停止增长甚至减少;大都市郊区的人口增长速度远远高于中心城市的人口增长速度;人口和其他资源开始流向中小城市,特别是大城市的郊区和小城镇(卫星城镇)。

目前,随着乡村、小城镇的交通、水、电、通讯等基础设施的逐步完善,郊区、乡村居民点和小城镇自然环境质量的逐步提高,人们对居住环境的要求越来越高,越来越多的久在城市中呼吸混浊空气的大城市居民被吸引到乡村、小城镇暂住、定居,欧美等发达国家的“逆城市化”现象越来越成为普遍存在的现象,它是建立在城乡差别近于消失、城乡发展一体化的基础之上的。

如在美国,随着汽车的降价、普及以及高速公路的发展,人们的居住地离城市越来越远,越来越多的人过起了“汽车+房子”的郊区化生活,随之而至的,则是城市人在城里上班、在郊区小镇或乡下居住的“逆城市化”潮流。

“逆城市化”现象探析

王军;王晖;李艳红

【期刊名称】《军事交通学院学报》

【年(卷),期】2013(015)012

【摘要】依据“逆城市化”的相关理论,分析中国的“逆城市化”现象,提出促进中国城市化良性发展的合理建议.

【总页数】4页(P63-66)

【作者】王军;王晖;李艳红

【作者单位】军事交通学院政治部,天津300161;军事交通学院政治部,天津300161;军事交通学院政治部,天津300161

【正文语种】中文

【中图分类】G641

【相关文献】

1.部分地方现逆城市化现象:市民要求换为农民户籍 [J],

2.“非转农”现象并非真的“逆城市化” [J], 周孟珂

3."逆城市化",已经提前来临?——伪"逆城市化"现象调查 [J], 袁业飞

4."非转农"逆城市化现象探析 [J], 赵金亮

5.我国农村的“逆城市化”现象 [J], 郑风田;普蓂喆;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

摘 要:当代中国社会科学研究中,“逆城市化”吸引了经济学、社会学、人口学、地理学以及历史学等专业学者的关注,日渐成为一个多学科研究的学术生长点。

“逆城市化”是“城市化”衍生出的一个学术概念、与“反城市化”以及“郊区化”有着千丝万缕的联系,这在一定程度上导致不同学科学者们的争议与误解。

基于人口“从城市向农村迁移”这一“社会事实”,认为,城市化进程中的“逆城市化”,不是“反城市化”,与“郊区化”存在显著的区别。

对“逆城市化”进行本土概念界定,有助于构建中国本土性的逆城市化理论,促进学术界重新认识1949年以后中国的城市化实践。

关键词:逆城市化;城市化;反城市化;郊区化Abstract:In the contemporary Chinese social science research,"Counterurbanization" attracted such as economics, sociology, demography, geography and history the attention of academics, increasingly become a multidisciplinary research academic growth."Counterurbanization" is derived from the "urbanization" of an academic concept, with "anti-urbanization" and "suburban" is intimately involved, to some extent this lead to scholars of different disciplines of controversy and misunderstanding.Based on population "from urban to rural migration" , the author believes that "the counterurbanization" in the process of the urbanization, is not "anti-urbanization", and "suburban" significant difference.The definition of the local concept of "Counterurbanization" can help to construct the theory of the Chinese indigenous counterurbanization, and promote the re-understanding of China's urbanization practice after 1949.Key words:counterurbanization ; urbanization ; anti-urbanization ; suburbanization中图分类号:C912 文献标识码:A文章编号:1674-4144(2018)-04-11(8)作者简介沈东,河海大学马克思主义学院讲师,博士。

新型城镇化中的“逆城市化”现象分析与思考□四川师范大学马克思主义学院赵中印/文城市化是西方国家通往现代化的必由之路,而薪型城镇化是我国通往的现代化的必由之路厂近年来,我国的城镇1化建设取得飞速发展,但同样也带了很多问题,在尚未步入成熟阶段的情况下W出现了“逆城市化”等相关现象。

从城镇化发M W tW络出发,结合当前现状探析产生原茵,才能提升认识和把握_好方向,才能更好地推动我国新型城镇'化建设:..........................城镇化城市化逆城市化城市化,是指随着一个国家或地区 社会生产力的发展、科学技术的进步以 及产业结构的调整,其社会由以农业为 主的传统乡村型社会向以工业和服务业 等非农产业为主的现代城市型社会逐渐 转变的历史过程。

“城市化”一词来自于 西方发达国家,并不断推广成为国际上 通用的概念。

而城镇化,是具有中国特色概念的 一词,其含义与城市化有相同之处,但 并不完全等同于城市化。

首先,在新中 国广袤的土地上,不仅仅有城市与农村,还存在着大量的小城镇,其在国家建设 和社会发展中也扮演着不可或缺的角 色,这是不同于西方单一地二元结构构 成,所以完全套用“城市化”概念并不 能很好指导中国实际的建设。

其次,从 马克思主义角度,城市的本质是社会制 度下的人造环境,而城市化一方面是资 本控制和作用下的结果,是资本本身发 展需要创建一种适应其生产目的的人文 物质景观的后果。

不可否认,城市在人 类社会发展中起到了巨大的作用,但是片 面追求城市化最终会陷入另一种“异化”中。

故在马克思主义中国化的进程中,取 代“城市化”的“城镇化”应运而生。

传统的城镇化建设,主要从人口集 聚、非农业产业扩大、城镇空间、城镇 观念意识四个主要方面进行讨论。

而新 型城镇化的提出,也有别于传统的城镇 化。

最根本地从观念意识上发生转变,是以往城市优先发展向以人为核心的理 念的转变,并在原有内涵和方式上实现 了进一步深化和完善。

关于逆城市化的几点思考改革开放的二十五年,是中国经济腾飞的二十五年,也是中国城市化急剧发展的二十五年。

多年来,我们似乎已经习惯了城市的迅速膨胀,习惯了在城市中心林立的写字楼间寻找泊车位,习惯了日渐污浊的空气与吵闹喧嚣的人声。

……进入二十一世纪,在城市化的同时,我国的一些中心城市,“逆城市化”的趋势也开始愈加明显,越来越多的城里人开始向往着去郊区生活、居住。

据北京的一项最新调查显示,在被调查的人中,有54.5%的人近期有意到郊区投资,70%的人有意到郊区购买第二居所。

在上海,越来越多的年轻白领人士,希望能过上周一到周五在市中心写字楼里上班,周六、周日在农村田园风光里休闲的“五加二”式的生活。

在东南沿海为数不少的城里人相中了那些无人居住的无名海岛,盘算着怎样在那里投资,重新开创一翻自己的事业。

逆城市化开始降临中国了吗?城里的人想出去100多年前,英国城市规划的边缘人士霍华德曾竭尽全力想创建一个人类理想的“田园城市”。

即在不影响英国社会既得利益集团利益的情况下,开创一个集农村和城市各自优点长处的人居环境。

这可以算是逆城市化的思想起源。

逆城市化在西方发达国家很普遍。

二战后尤其是二十世纪五十年代以后,美国加快了城市郊区化的进程。

大都市内部的郊区人口增长速度远远快于中心城市人口增长速度。

这是美国近期城市发展的主要趋势。

逆城市化本身具有一定的规律性,一般要经历以下4个阶段:萌芽阶段———首先搬入郊区的都是富有阶层;形成阶段———大量中产阶级开始搬入新的郊外开发区居住,但仍要每天到市中心工作,购物和娱乐;发展阶段———居住郊区化和工业郊区化;成熟阶段———郊区的自立程度越来越高,由单一的居住功能变成具有各种城市功能的就业中心。

郊区人口是都市区人口的一部分,郊区化的出现导致了多中心城市空间结构的形成和巨型城市带的兴起。

逆城市化降临我国有其必然性。

推动中国逆城市化的外部动力有两个方面:一是中国部分发达地区的城市化水平和经济社会发展程度已基本符合城市郊区化的启动标准。

郎咸平2012-04-23中国的城市化与“逆城市化”之殇(大全5篇)第一篇:郎咸平2012-04-23中国的城市化与“逆城市化”之殇中国的城市化与“逆城市化”之殇2012-04-23 08:54:53| 分类:默认分类|字号订阅“逆城市化”这个概念是美国地理学家波恩在1976年提出来的。

它指的是西方国家的“城市化”发展到一定阶段之后,人口增多、交通拥挤、环境污染等“城市病”越来越严重之后,大量城市人口开始往郊区或者农村流动。

美国“逆城市化”的时候,第一步,富人先搬出去,因为他们很有能力,有钱,可以把自己照顾得很好。

他们搬出去之后,附近的一些基础设施就建起来了。

第二步,中产阶级搬出去,因为富人搬出去之后,相关配套设施也慢慢出来了。

更多配套设施出来了后,一些工厂也搬出去了,到最后形成一个具有多项功能的小城镇。

这小城镇交通不拥挤,环境优雅,治安良好,工厂、公司又都在附近,慢慢就成为一个相对独立的、依附于大城市的小城镇,这就是一个富裕社会发展到最后的必然结果。

而我在《财经郎眼06》中就指出,中国的“逆城市化”是完全不一样的。

我举个例子,根据2010年8月15号新华网的报道,浙江全省“农转非”数量从2004年的57.7万人降到2009年的18.9万人,降幅高达67%。

我这还有一个数据,杭州、义乌、桐乡等地有200多名公务员把户口迁到农村了,我们平常说的是“农转非”,现在这个词叫“非转农”。

为什么会出现“非转农”?其实就是土地的利益。

目的很明确,就是为了争夺补偿分红。

你看在我们“城市化”快的地区,农民即使什么都不干,靠租土地一年坐收几十万。

这种现象太有意思了,难道这代表说我们的“逆城市化”是我们富裕的开始吗?我们的“逆城市化”其实就是基于严重的分配失衡,它是由利益或者是土地诱惑所催生出的,并不是真正的“逆城市化”。

就像我们刚刚讲的,土地现在越来越值钱了,透过土地可以拿到很多高额的回报。

这也是中国城市化的另一个注脚,就是由于城市的不断扩张,需要不断地征用土地,所以你有农村户口,就有够享受土地增值的红利。

20世纪70年代美国的“逆城市化”现象及其实质*孙群郎内容提要自20世纪初期美国大都市区形成以来,大都市区的发展成为美国城市发展的主导模式。

然而,进入20世纪70年代以后,美国城市发展进程出现了“新”的现象,即非都市地区的发展速度超过了大都市区。

据此,一些美国学者认为美国的城市时代和大都市区时代行将结束,“非都市化”时代或“逆城市化”时代即将来临。

然而笔者认为,这种“非都市化”或“逆城市化”是城市扩张即郊区化进程的继续,是大都市区进一步膨胀的结果。

关键词城市化郊区化大都市区化逆城市化20世纪以来,美国的大都市区得到了迅猛的发展。

然而自20世纪70年代以来,大都市区的发展速度趋缓,甚至出现了人口减少的现象,而非都市地区的发展速度则明显提高,于是,“逆城市化”论盛行一时,甚至有学者认为城市化时代即将结束①。

但笔者认为,要正确理解“逆城市化”现象及其实质,就要准确把握城市化、郊区化和大都市区化的关系。

一、城市化、郊区化和大都市区化的关系概念是任何学术研究的基础。

因此,在探讨美国城市发展问题时,必须明确这样两组概念————————* 该文系东北师范大学历史系“十五·211”项目“地域文明重点问题”的成果。

①自20世纪70年代以来,美国学术界对这一问题展开了激烈的争论。

一种观点认为,逆城市化代表了美国城市发展的一种新趋向,从此,美国城市的时代行将结束,“逆城市化”和“非都市区化”将成为美国城市发展的主导趋势,其主要代表人物和著作有布赖恩·贝里主编:《城市化与逆城市化》(Brian J.L.berry,ed.,Urbanization and Counterurbanization),伦敦1976年版;肯尼思·福克斯:《大都市区化的美国——美国的城市生活与城市政策》(Kenneth Fox,Metropolitan America:Urban.Life and Urban Policy in United States,1940-1980),密西西比大学出版社1986年版。

我国城市化进程中的逆城市化现象研究-以东部沿海地区为例,不少于1000字近年来,随着我国城市化进程的加速,城市化已经成为中国经济发展和社会进步的重要标志。

然而,在城市化发展的过程中,也出现了不少的逆城市化现象。

逆城市化是指城市中心区域在城市化进程中发生了向外迁移的趋势,城市变得更加分散和扁平化,这种现象不仅会对城市的发展造成负面影响,也会对城市居民的生活造成不利影响。

本文将以东部沿海地区为例,探讨中国城市化进程中的逆城市化现象。

一、逆城市化现象的原因逆城市化现象在东部沿海地区出现的原因主要有以下几个方面:1. 地价和房价的上涨随着城市化的加速,土地和房价在城市中心区域迅速上涨,这使得许多商业设施和人口转移到郊区和郊县。

由于土地成本更低、房价更便宜,刚刚兴起的新城镇获得了较高的吸引力。

2. 人口结构的变化城市化进程造成了东部沿海地区的人口集中,大量的外来人口使城市中心区域的居住环境和治安水平下降,这促使人们向外迁移,寻求更好的生活条件。

3. 产业结构的转移随着城市化发展,中国的经济结构发生了转变,传统的制造业在向中西部地区转移的同时,新的服务业和信息技术业在东部沿海地区兴起,这使得城市化进程中的就业和经济发展向更加高效的城市规划区域转移。

二、逆城市化的影响1. 社会隔离和文化断层逆城市化使得不同社区之间的联系减弱了,邻里之间的联系也变少了,人们越来越难以认同彼此之间的文化差异和社会差异,这使得社会隔离和文化分裂日益加剧。

2. 交通拥堵和环境污染城市中心区域的流失使得城市周边地区的交通压力和环境污染加剧,尤其是大量汽车进入城市,交通拥堵和空气污染日益加剧,严重影响了人民的生活质量。

3. 人口老龄化的加速逆城市化导致许多年轻人和中产阶级向郊区和县镇迁移,在城市中心区域留下的居住人群大多是老年人和低收入人口,这使得城市中心区域的人口老龄化的速度加快,对城市的未来发展构成了隐患。

三、逆城市化的应对措施1. 实施城市再生计划针对城市中心区域的老化和衰败,应该制定城市再生计划,并且通过税收、基金拨款等方式提供经济扶持,让中心区域变得更加宜居和宜业。

“逆城市化”之真伪中国城市报社副总编辑:陈柳钦“逆城市化”是相对于“城市化”而言的。

“城市化”是一定区域的政治功能、经济功能、文化功能、社会功能以及居住和消费功能向城市聚集。

在这些聚集过程中,一个突出的现象是农村人口向城市转移。

“大城市化”的必然结果是愈来愈强大的聚集效应,同时也带来了聚集空间趋近极限和难以持续的种种“城市病”。

当城市的发展到了一定极限,就得调整和优化城市的功能结构和空间结构,由此,中心城市的各种功能,比如政治中心、经济中心、文化中心以及居住和休闲娱乐等功能纷纷向有条件的中小城镇及乡村分解。

这些功能分解就是“逆城市化”。

“逆城市化”的思想最早是英国人霍华德于1898年在其专著《明天的田园城市》中提出来的。

霍华德曾竭尽全力想创建一个人类理想的“田园城市”。

即在不影响英国逆城市化社会既得利益集团利益的情况下,开创一个集农村和城市各自优点长处的人居环境。

真正意义的“逆城市化”是在人类社会进入20世纪70年代以后才发生的。

1970年代,发达国家的城市化在经历快速发展之后进入城市化进程的高级阶段,其主要特征是大城市人口停止增长甚至减少,人口和其他资源开始流向中小城市,特别是大城市周围的郊区小城镇。

这种现象在1970年代首先在美国出现,并被美国地理学家波恩在1976年命名为“逆城市化”。

其含义是指西方国家的城市化发展到一定阶段后,人口增多、交通拥挤、环境污染等“城市病”越来越严重,大量城市人口向郊区流动或者农村流动。

美国“逆城市化”的时候,人口流动有着一定的阶层秩序,富人最先搬出,随后是中产阶级,伴随着新居住地功能完善,最后形塑成为新型小城镇。

这样的格局跟美国的国情有关。

20世纪90年代,中国进入了城市化迅速发展的黄金期,随之而来的“城市病”也呈现在世人面前,而且有愈发严重之势。

与此同时,城市的迅猛发展又导致城乡发展不平衡、农村发展严重滞后于城市发展的局面。

进入21世纪以来,随着中国城市化进程的不断加快,大城市交通堵塞、就业难、房价高、看病贵、高污染、能源不足等“城市病”问题越来越突出,在一些地方出现了城市人口向农村或者远效转移的现象,如土地价格制度导致的反常“非转农”现象,农村户口升值引发的公务员主动进村“当农民”现象,大城市生活成本高昂、社会保障不到位造成的被动“逃离北上广”现象,等等,引起了学术界较多的关注,并被视为中国的“逆城市化”现象。

“逆城镇化”管理问题探讨作者:王洪元来源:《管理观察》2014年第18期摘要:我国的城镇化推进速度虽快,但数据下掩盖的却是丧失了人本主义的城市躯壳膨胀的现实,人的城镇化没有得到应有的重视,近几年更出现了人口外流的逆城镇化现象。

城乡人口的流动意向展示的是土地红利的利益归属的预期,在人口红利渐退的今天,依靠土地再次分享改革的红利是国家发展的需要也是人民尤其是土地农民的诉求,如何实现对土地红利的正义分配,实现改革背景下的制度红利由仰赖土地的外拓型、爆发式的增长到内增型、温养式的可持续增长,是当下城镇化以及土地制度改革的重要着力点。

关键词:逆城镇化土地红利正义1.“逆城镇化”的土地因素城镇化是一个随着工业化发展而出现的在地域、人口、社会经济关系、生活方式上由农村向城镇转化的过程,是在经济发展带动下由传统落后的乡土社会步入资源、财富高度集中的现代先进城镇社会的一般趋势。

当前中国社会主义改革取得颇为巨大的成就,各地的新型城镇化建设如火如荼地开展着,然而,一股涌动的人口“逆城镇化”暗潮在我国东部一些发达地区悄然出现。

所谓的“逆城镇化”,指大城市中心部分人口、工业、商业等向城市周边扩散分化,随着逆城市化现象的加剧,城市周围农村地区加速发展,而城市中心则出现了经济衰退、人口减少等城市化逆流现象。

一般来说,逆城镇化之所以会出现,是因为随着某些城市或地区的城市化发展趋于饱和,人口密集、交通拥挤、人居环境恶化、生产生活成本过高等等城市问题开始涌现,从而使投资方向转向中小城镇或乡村。

[1]按照我国约52%的城镇化率,尚未完成广义的70%的全面城镇化,本当处于大城市主导阶段的中国,然而目前面对的却是逆城镇化的阶段性提前的问题,造成这种特殊性的理由何在呢?城镇化过程必然涉及到土地问题,且土地作为三大生产要素参与生产过程亦必定会分享到经济发展所带来的增值和红利,人作为趋利避害的社会动物是有着自主选择的倾向性的,由此推断,户口的逆城镇化与土地价值的存在和流向有着密切的关联性。

“逆城市化”的局限性及其性质界定城市化与“逆城市化”的提出与发展(一)城市化的提出和发展所谓的城市化,可以简单的理解为人口、资源和各种生产要素不断的向城市集聚的过程,它包括城市的人口规模、产业结构和空间范围的扩张,也可以是某一个区域自身拥有某种优势资源而不断的发展壮大的过程。

在产业革命之后,城市化受到了广泛的关注。

产业革命是机器化大生产代替手工工厂,是资本主义实现工业化的一个过程。

城市是产业革命的主要爆发地,由于工业化对生产要素的强大吸引力,出现了城市周围的生产要素迅速的向城市集聚的现象。

城市化现象的出现,加速了欧洲工业化和现代化的进程,但是,城市化使得社会目光过于集中在城市,而忽视了农村经济的发展。

因此,这一时期也是城乡迅速分化并且不断走向对立的时期。

城市化虽然有利于现代文明,但是也带来了环境污染、交通拥堵、人口过多等城市病现象。

(二)“逆城市化”的提出和发展“逆城市化”现象大致出现于“二战”后,西方部分国家大城市人口出现了减少的现象,大城市的人口和其他生产要素不断的向城市郊区、中小城市、乡村转移。

“逆城市化”的概念首先由美国地理学家波恩在1976年提出,它是用来说明西方国家在城市化发展到一定程度后,大城市的发展逐渐放缓,人口和其他生产要素不断的向中小城市、乡村集聚。

1979年,美国城市地理学家诺瑟姆提出了著名的“S”曲线理论,该理论将城市化进程分为三个阶段,即起步阶段(城市化率低于30%)、加速阶段(城市化高于30%,但低于70%)、稳定发展阶段(城市化率高于70%),诺瑟姆的“S”曲线理论进一步说明了,在城市化发展的后期必然会出现“逆城市化”,“逆城市化”被认为是城市化发展的必然阶段,受到了广泛的研究。

我国大致是在二十世纪八十年代末开始引入“逆城市化”,并在这时期开始对“逆城市化”进行了研究。

直到2003年左右,我国出现了规模较大的所谓的“逆城市化”现象,“逆城市化”在我国引起了更加广泛的研究。

中国城市现代化进程中逆城市化现象出现的原因、问题及对策中国城市现代化进程中逆城市化现象出现的原因、问题及对策摘要:城市化发展鲜明的反映出中国现代化的进程。

城市化在一方面促进了城市化发展,但另一方面又不可避免的带来了许多问题。

本文将对城市化发展过程中逆城市化现象出现的原因,带来的问题以及解决的对策进行探究。

关键词:城市现代化、逆城市化、原因、问题、对策一、什么是逆城市化逆城市化广义上来说是城市化后期大城市的人口和就业岗位向大都市的小城镇、非大都市区或远方较小的都市区迁移的一种分散化过程。

狭义上来说一些大都市区人口迁向离城市郊区更远的农村和小城镇的过程。

我国的逆城市化首先表现为现代化基础设施开化寺乡农村延伸,其次表现为城市市民福利制度开始覆盖农村。

本文研究和探讨的逆城市化主要是指发生在上海,北京等经济高度发达的大城市中的逆城市化现象。

据北京的一项最先调查显示,在被调查的人中,有54.5%的人近期有意到郊区投资,70%的人有意到郊区购买第二居所。

在上海,越来越多的年轻白领人士,希望过上周一周五在市中心写字楼里上班,周六、周日在农村田园风光里休闲的“五加二”式的生活。

在东南沿海为数不多的城里人相中了那些无人居住的无名海岛,盘算着怎样在那里投资,重新开创一番自己的事业。

二、逆城市化出现的原因(一)、人口高度密集,房价过高中国拥有13亿多的人口,是世界上人口最多的国家。

与此同时,伴随着改革开放的步伐,大量农村人口拥往沿海发达城市,导致上海、北京、广州、南京等特大城市人口高度密集。

人口密度过高不可避免的带来了交通拥挤、犯罪增长、污染严重等城市问题。

人口开始向郊区乃至农村流动,因为那里的生态环境相对于城市来说比较绿色。

同时,随着中国房价的一路攀升,对于普通的工薪阶层来说,在经济相对比较发达的城市购买一套住房,压力巨大。

但是,对于传统的家社会的中国老百姓来说,拥有了一个家就相当于拥有了后半生的保证和全部的幸福。

所以,无论房价如何疯长,中国人买房的信仰都不会改变。