中 国 烹 饪 文 化 博 物 馆

- 格式:doc

- 大小:165.42 KB

- 文档页数:8

中国国家博物馆藏文徵明书画作品评述作者:***来源:《书画世界》2021年第08期中國国家博物馆自20世纪50年代以来,通过受捐、购买、调拨等方式,汇集了数量较为可观的明代书画家文徵明(1470—1559)的书画作品,其中既有可以确信的真迹名作,亦有一些颇具研究空间的争议之作,本文掇取数件,加以评述。

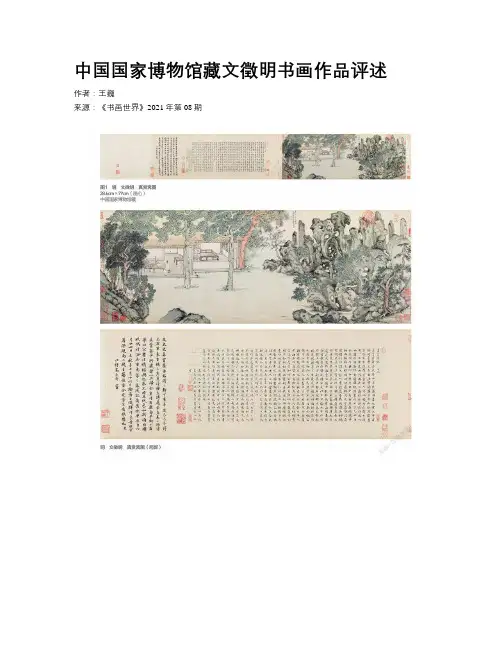

《真赏斋图》卷(图1)是文徵明88岁(嘉靖丁巳,1557)时,为当时无锡的收藏家、真赏斋主人华夏(字中甫)而作,绘画没有写明具体时间,卷后以楷书落款:“嘉靖三十六年,岁在丁巳,四月既望,长洲文徵明著并书,时年八十有八。

”在这之前,文徵明80岁(嘉靖己酉,1549)时已经为华夏画过一卷《真赏斋图》,现藏于上海博物馆,图后接续有隶书、楷书两种《真赏斋铭》,落款分别为“嘉靖三十六年,岁在丁巳,四月既望,长洲文徵明著并书,时年八十有八”和“长洲文徵明著并书,嘉靖丁巳三月既望,时年八十有八”,两种书体的铭文书写时间差一个月。

这些表明铭文创作及书写时间与国博藏本绘画时间一致,是在上博本绘画完成的八年之后。

在国博本《真赏斋图》中,最令人印象深刻的是画卷开始部分的湖石叠山。

湖石叠山处于画面上下位置,并占据了全卷二分之一的空间。

上博本《真赏斋图》中虽然也描绘了华夏真赏斋中的太湖石,但远没有如此的体量。

在技法上,88岁的文徵明将干笔、湿笔并用,皴法、染法融合,既有元代王蒙以来的繁茂深厚,又发展了吴门画派中由他所开创的空灵雅致之风,成功地营造了一个似真似幻的园居空间,可谓假山石之假、真丘壑之真。

卷后《真赏斋铭有叙》用小楷写就,全文为:真赏斋者,吾友华中甫氏藏图书之室也。

中甫端靖喜学,尤喜古法书、图画、古金石刻及鼎彝器物。

家本温厚,菑畬所入可以裕欲,而于声色服用一不留意。

而惟图史之癖,精鉴博识,得之心而寓于目,每并金悬购,故所蓄咸不下乙品。

自弱岁抵今垂四十年,志不少怠,家坐是稍落,弗恤而弥勤。

余雅同所好,岁辄过之,室庐靓深,庋阁精好,宴谈之余,焚香设茗,手发所藏,玉轴锦幖,烂然溢目。

中国文字博物馆讲解词第一部分(4-7单元)第四单元物以载文文字的记录和传承需要有载体,比如甲骨和青铜器。

但除此之外,先秦时期的文字载体还有简牍、缣帛、陶器、玉器、石器等。

在这一单元之中,我们将通过多样性的文字载体,来了解先秦时期人们丰富多彩的社会生活。

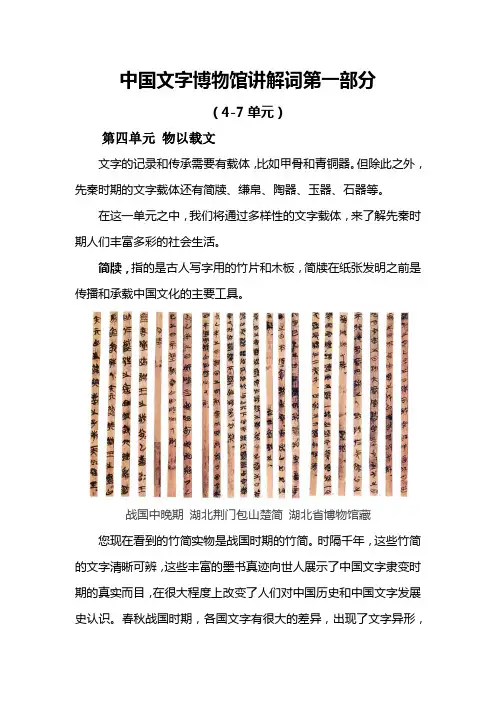

简牍,指的是古人写字用的竹片和木板,简牍在纸张发明之前是传播和承载中国文化的主要工具。

战国中晚期湖北荆门包山楚简湖北省博物馆藏您现在看到的竹简实物是战国时期的竹简。

时隔千年,这些竹简的文字清晰可辨,这些丰富的墨书真迹向世人展示了中国文字隶变时期的真实而目,在很大程度上改变了人们对中国历史和中国文字发展史认识。

春秋战国时期,各国文字有很大的差异,出现了文字异形,这使得学者辨认春秋战国的古文工作也非常艰辛。

春秋战国的竹简上记录的内容主要有著作、器物清单、档案等等。

现在您看到的是陶文。

陶文是指刻划、钤印、书写在陶器的文字。

字数一般比较少,内容为人名、官名、地名、吉祥语和时间等。

此类文字最大的特点就是与普通民众的联系很密切。

我们现在看到是降亭陶釜,属于战国时期三晋文物。

陶釜是古代的一种锅,降亭指的是地名。

成语釜底抽薪中的釜,本意就是指的这种器物。

小双桥朱书陶文降亭陶釜安阳殷墟遗址出土的商晚期陶文西周陶文与陶器上的文字相类似的还有玺印文字,字数也较少。

玺和印是人们用来昭明信用的凭证。

印最早出现在商代时期,春秋战国时期得到普遍传用。

这一时期的玺印的质地常见的以铜为主、其次是玉。

另外也有银、玛瑙等,甚至石器、陶器。

玺印按照印文内容可以分为官印、私印、成语印和图像印。

我们来看一下先秦玺印。

燕国印的形制与文字颇具特色,多数为长条形印面,有细长的柄,自名为“鍴”(duān),楚国印玺多阳文,不论方印、圆印,印面有边框,少数有界格。

在先秦时期玉石器也是一种文字载体,其中盟书最具代表性。

盟书也叫载书,多为玉石薄片制成。

是春秋战国时期,天子与诸侯、诸侯与诸侯、诸侯与卿大夫之间,为了政治目的举行盟誓活动时,记录各方缔约内容的文书材料。

中国的茶文化博物馆简介中国的茶文化博物馆的建立是弘扬阿赫发展茶文化的重要举措之一,那中国的茶文化博物馆有哪些呢?下面是店铺为你整理的中国的茶文化博物馆简介,希望对您有用。

中国的茶文化博物馆简介三和茶文化博物馆安溪三和茶文化博物馆是目前安溪最大的茶博物馆,也是全国最具特色的茶博物馆之一。

三和茶文化博物馆是由三和集团全力打造的一个全新的创意茶文化博物馆。

博物馆采用“打破天花板”的巧妙构思,“文三景”、“物三景”、“艺三景”的独特布局……主体构造为“茶史长廊、百茶园、茶文化藏品、茶文化衍生藏品、千壶馆”等五大展区。

创意茶文化博物馆在延续中华茶文化传统精髓的基础上,希望能丰富人们对于一般茶文化展览的认知,并能为中国茶产业的文化突围产生积极的探索意义。

三和九景三和创意茶文化博馆按谱系学中的树状谱系进行规纳与概括,在三和创意茶文化博物馆多元多角度的茶文化表达中,疏理出九大景观,称三和九景。

九景又以功能三三划分,共同表达一个“茶”字。

分为:“文三景”、“物三景”、“艺三景”。

文三景一、茶之史--茶史长廊中国的茶史是一条源远流长的河。

我们将这条河放进历史的画卷中,用朝代的刻度凝固在一面混凝土的墙上。

以图文“素描”的模式,把洋洋大观的数千年中华茶文化浓缩于这数十米茶史长廊当中。

二、茶之博--十二大柜从茶圣陆羽的《茶经》中得到灵感,展馆中的十二大柜每一柜都有一个相对独立的主题,分别为:茶之源、茶之谱、茶之经、茶之传、茶之道、茶之作、茶之器、茶之俗、茶之哲、茶之养、茶之品、茶之承。

桃李不言,下自成蹊。

十二个巨大展柜阵列式地排列成一个安静的整体,沉稳而大气。

低调的外表下,每个大柜都坦陈着主题鲜明的内心,等待每一次知心的解读。

三、茶之雅--十小柜十大小柜围绕着大柜,沿茶博馆的墙边有序排立。

它们是十二大柜的气场外延,展示着一些与茶沾边的事物:茶书、钱币、邮票、火花、扑克、信封、明信片、磁卡、烟标、连环画……物三景一、百茶园这里收集了数百个全世界各国、各地千辛万苦地搜罗而来的品种茶样,而且,还不断的增加当中……百茶园意在向人们传递茶“品类”的概念,这里展出的茶样,虽然耗费了我们很多时间与精力去收集与整理,但还仅仅是茶世界的沧海一粟。

博物馆简介介绍汇报人:2023-12-15•博物馆概述•博物馆类型与特点•博物馆的功能与作用目录•世界著名博物馆介绍•现代博物馆发展趋势与挑战•参观博物馆建议与注意事项01博物馆概述博物馆是征集、收藏、研究、展示人类文明和自然遗产的场所,通常具有文物收藏、研究、展示、教育等功能。

定义博物馆具有丰富的文物收藏、多样化的展览、专业的学术研究、以及针对不同观众的教育活动等特点。

特点定义与特点博物馆作为人类文明和自然遗产的守护者,对于传承和弘扬历史文化具有重要作用。

文化传承博物馆通过展览和教育活动,向公众提供知识和文化教育,有助于提高公民素质和文化素养。

社会教育博物馆的文物收藏为学者和研究人员提供了宝贵的学术资源,对于推动学术研究具有重要意义。

学术研究博物馆作为旅游景点,吸引大量游客参观,对于促进旅游业发展具有积极作用。

旅游价值博物馆的重要性博物馆起源于16世纪的欧洲,最初以私人收藏和研究为主。

随着时间的推移,博物馆逐渐成为公共场所,并向公众开放。

随着社会的发展和技术的进步,博物馆不断适应新的环境和需求,数字化、互动式、社区化的博物馆逐渐成为趋势。

博物馆的历史与发展当代趋势起源与发展02博物馆类型与特点传播历史知识、文化信息、艺术瑰宝和科学成果的公共文化机构。

旨在反映人类历史的发展和演变。

了解人类历史的发展和演变过程。

自然博物馆的展示内容通常以分类学为基础,通过不同类别的动植物标本展示,让公众了解自然界的多样性和复杂性。

自然博物馆是以自然界各类动植物为展示对象,通过陈列、展出、宣传教育等方式,向公众传播自然科学知识、生态信息和科学成果的公共文化机构。

自然博物馆的藏品以动植物标本为主,包括动物、植物、矿物等标本,旨在揭示自然界的多样性和复杂性。

科技博物馆是以科学技术为展示对象,通过陈列、展出、宣传教育等方式,向公众传播科技知识、科学思想和科学方法的公共文化机构。

科技博物馆的藏品以科技展品为主,包括物理、化学、生物等领域的展品,旨在揭示科技的发展和进步。

六馆一星博物馆介绍全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:六馆一星博物馆是位于中国北京市东城区南河沿的一座集合了六个部分博物馆及一个星级博物馆的综合性博物馆。

六馆一星博物馆的六个部分分别是中国历史博物馆、中国革命博物馆、中国美术馆、中国科学技术馆、中国农业博物馆和中国民俗博物馆。

而星级博物馆则是中国国家博物馆,被誉为国家一级博物馆,是中国文化的重要载体和传承者。

以下将对各部分博物馆进行详细介绍。

中国历史博物馆是中国历史文化的代表性博物馆,建筑气派宏伟,展览内容涵盖了从远古时代至现代的中国历史文化展示。

博物馆收藏了大量珍贵的历史文物,如文物、古代书籍、字画、器物等,使人们能够更加直观地了解和感受中国悠久的历史文化。

中国革命博物馆则是以中国近现代革命历史为主题的博物馆,主要展示中国共产党的光荣历史和艰苦奋斗。

博物馆持有大量珍贵的革命文物和历史资料,如革命先烈的遗物、历史照片、文件资料等,让人们更加深刻地了解中国革命的光辉历程。

中国美术馆是中国首家国家级美术馆,以收藏和展示中国优秀美术作品为主要任务。

博物馆的展览涵盖了中国古代绘画、书法、雕塑等各种艺术形式,同时也展示了当代艺术家的作品,为人们提供了一个欣赏中国传统与现代艺术的平台。

中国科学技术馆是中国专门展示科学技术成就和发展历程的博物馆,馆藏了大量科技实物、仪器设备、模型等。

博物馆展示了中国在各领域的科技成果和突破,让人们深刻了解中国在科技领域的发展进步。

中国农业博物馆是中国独具特色的国家级博物馆,以展示中国农业文化和农业发展历程为主题。

博物馆收藏了大量与农业相关的文物和实物,如农具、农作物、农民生活器物等,让人们了解中国农业的传统与现代发展。

中国民俗博物馆是以中国民间文化和风俗习惯为主题的博物馆,展示了中国各地的民俗文化和民间工艺品。

博物馆收藏了丰富的民俗文物,如传统服饰、节庆用品、乐器等,为人们展示了中国丰富多彩的民间文化。

而中国国家博物馆作为六馆一星博物馆的核心部分,是中国文化的最高殿堂,也是中国最大、最具权威的博物馆。

地方美食|Local Foods中国湘菜博物馆湘菜的历史非常悠久,早在汉朝就已经形成菜系,以湘江流域、洞庭湖区和湘西山区三种地方风味为主。

1974年马王堆西汉古墓出土的一批《遣册》竹简中便有不少湘菜菜谱,可以看出汉代湘菜饮食烹调方法已发展到炙、豉、曲、糖等12种,所记录的菜品已有一百多种。

今天湘菜的一些传统烹饪方法,大都是由此继承发展而来。

湘菜制作精细,用料上比较广泛,口味多变,品种繁多;色泽上油重色浓,讲求实惠;品味上注重香辣、香鲜、软嫩;制法上以煨、炖、腊、蒸、炒诸法见称。

为进一步彰显和传播湘菜文化的丰厚底蕴和强大竞争力,继发起成立湖南省湘菜产业促进会后,湖南一批餐饮业有识之士决定创建中国湘菜博物馆,并经数年的多方搜寻,投入重金保护豫湘阁、玉楼春等一批湖湘餐饮老字号,收集幸存民间的明清餐饮器皿等各类历史文物、文献和各类食品生产、加工制作工具等文物实证及名优特产,着力将该馆打造成中国餐饮产业的湘菜领导型品牌,湘菜原辅材料的标准化产业基地和湘菜产业链人才教育培训基地。

2009年12月,以展示湖湘地区饮食文明为主题的中国湘菜博物馆在长沙劳动路正式挂牌。

湘菜博物馆集中展示了湖湘地区饮食文明史的文史资料和各类文物实证,分湖湘饮食器具、餐饮烹饪器具、酒楼厅堂器物、餐饮文史资料中国菜系相关博物馆(三)文/竹迪飞 图片来源/网络地方美食|Local Foods等七大类文物展藏品,其中不乏唐、宋时期的长沙铜官窑彩瓷碗、罐等珍贵文物。

该馆高贵典雅、融中国古代文化与现代设计风格于一体的装修风格,别具特色。

展品中那些唐代望城的彩瓷罐、明代耒阳的石磨、清代长沙府的紫檀木包银筷,直到文革时期的食堂饭碗,几乎就是一部活的湘菜发展史。

成都川菜博物馆川菜以独特的麻辣味道和丰富的烹饪技巧闻名。

明末清初,辣椒传入,直至清末,川菜的风味特点逐渐定型,并在新中国成立后得到创新发展。

川菜取材广泛,调味多变,菜式多样,口味清鲜,醇浓并重,以善用麻辣调味著称,并以别具一格的烹调方法和浓郁的地方风味闻名,融汇了东南西北各方的特点,博采众家之长,善于吸收和创新。

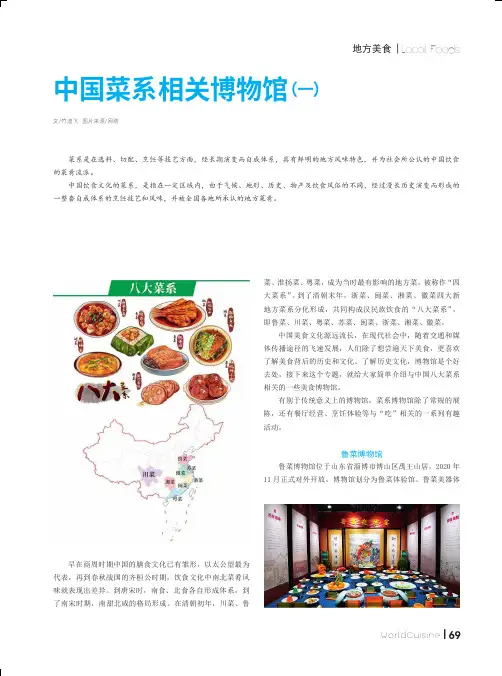

WorldCuisine |69地方美食|Local Foods早在商周时期中国的膳食文化已有雏形,以太公望最为代表,再到春秋战国的齐桓公时期,饮食文化中南北菜肴风味就表现出差异。

到唐宋时,南食、北食各自形成体系。

到了南宋时期,南甜北咸的格局形成。

在清朝初年,川菜、鲁中国菜系相关博物馆(一)文/竹迪飞 图片来源/网络菜、淮扬菜、粤菜,成为当时最有影响的地方菜,被称作“四大菜系”。

到了清朝末年,浙菜、闽菜、湘菜、徽菜四大新地方菜系分化形成,共同构成汉民族饮食的“八大菜系”,即鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、闽菜、浙菜、湘菜、徽菜。

中国美食文化源远流长,在现代社会中,随着交通和媒体传播途径的飞速发展,人们除了想尝遍天下美食,更喜欢了解美食背后的历史和文化。

了解历史文化,博物馆是个好去处,接下来这个专题,就给大家简单介绍与中国八大菜系相关的一些美食博物馆。

有别于传统意义上的博物馆,菜系博物馆除了常规的展陈,还有餐厅经营、烹饪体验等与“吃”相关的一系列有趣活动。

鲁菜博物馆鲁菜博物馆位于山东省淄博市博山区禹王山居,2020年11月正式对外开放。

博物馆划分为鲁菜体验馆、鲁菜美器体菜系是在选料、切配、烹饪等技艺方面,经长期演变而自成体系,具有鲜明的地方风味特色,并为社会所公认的中国饮食的菜肴流派。

中国饮食文化的菜系,是指在一定区域内,由于气候、地形、历史、物产及饮食风俗的不同,经过漫长历史演变而形成的一整套自成体系的烹饪技艺和风味,并被全国各地所承认的地方菜肴。

70|WorldCuisine地方美食|Local Foods验馆、美食体验馆等展区,打破了传统观瞻模式,创新了文化元素多维体现,运用博山琉璃、博山陶瓷、博山美食三大文化元素,介绍博山菜的演变发展,集中展现了博山饮食文化的绚烂多姿、源远流长。

历史上作为鲁中重镇的博山,经济曾经非常发达,商贾云集,刺激和推动了当地餐饮向更高层面的社会服务化方向发展,由此积淀了深厚的人文历史,美食产业彰显着地方风味和民俗特色。

博物馆建设项⽬可⾏性研究报告年产**博物馆建设项⽬可⾏性研究报告博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表⾃然和⼈类⽂化遗产的实物的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进⾏分类,为公众提供知识、教育和欣赏的⽂化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。

博物馆是⾮营利的永久性机构,对公众开放,为社会发展提供服务,以学习、教育、娱乐为⽬的。

历史沿⾰宝保藏珍品奇物。

由于希腊⽂化的影响,公元前三世纪埃及亚历⼭⼤港成⽴了⼀所庞⼤的博物院,以研究学术为重⼼,设⽴图书馆,并收藏珍贵⽂物。

百余年后,罗马帝国掠夺希腊,所有美术品皆移存到罗马城的宫廷、寺院及王公贵族的家园⾥,美术品变成贵族私产。

中古世纪的欧洲基督教寺院成为保存美术品的场所。

⼗六世纪欧洲航海事业兴起,私⼈搜集珍物的热潮展开,⽂艺复兴运动亦激起古物学研究的风⽓。

使博物馆学的领域展开新局⾯,⽂物分类法与修护技术相随⽽起。

⼗七世纪私⼈收藏家开始公开其珍藏⽂物供⼀般民众参观,私⼈博物馆出现,公共性博物馆相继成⽴。

⼗⼋世纪⾄⼗九世纪间美国各地⼤兴博物馆事业,亚洲国家中国、印度、⽇本、韩国亦新兴博物馆事新加坡国家博物馆业。

⼆⼗世纪初叶迄今,现代博物馆管理的⽅法与观念⽇趋进步,由静态进⼊动态,视听设备及新科技皆被应⽤到新的陈列设计与管理上。

公元前4世纪,马其顿的亚历⼭⼤⼤帝在建⽴地跨欧亚⾮⼤帝国的军事⾏动中,埃及博物馆(13张)把搜集和掠夺来的许多珍贵的艺术品和稀有古物交给他的教师亚⾥⼠多德整理研究,亚⾥⼠多德曾利⽤这些⽂化遗产进⾏教学、传播知识。

亚历⼭⼤去世后,他的部下托勒密·索托建⽴了新的王朝,继续南征北战,收集来更多的艺术品。

公元前三世纪托勒密·索托在埃及的亚历⼭⼤城创建了⼀座专门收藏⽂化珍品的缪斯神庙。

这座“缪斯神庙”,被公认为是⼈类历史上最早的“博物馆”。

博物馆⼀词,也就由希腊⽂的“缪斯”演变⽽来。

与我们今天见到的博物馆不同,缪斯神庙其实是⼀个专门的研究机构,⾥⾯设⼤厅研究室,陈列天⽂、医学和⽂化艺术藏品,学者们聚集在这⾥,从事研究⼯作。

中国国家博物馆文物流线设计概述摘要:建筑流线是建筑中人员交通路线及物品运输路游,是建筑空间设计的重要组成元素。

文物运输流线是博物馆交通运输系统的重要组成部分。

它贯穿联系博物馆建筑的各个主要功能区域,对博物馆建筑内部的空间划分,平面布局功能分区等多方面设计起到提纲挈领的作用。

本文通过对国家博物馆文物流线设计中纵深架构和横向联系深入剖析,探讨文物流线整体建筑设计中的重要作用,及总结文物流线设计的方法及经验。

关键词:文物流线功能节点流线要素形式功能统一1. 文物流线简介建筑流线是建筑中人员交通路线及物品运输路游,是建筑空间设计的重要组成元素。

通过建筑流线合理的构建,形成建筑物的脉络,将各个功能空间有机联系在一起,从而达到划分、连接不同功能区域的目的。

文物运输流线是博物馆交通运输系统的重要组成部分。

博物馆的保存、研究、展出等的各项工作正常开展,都依赖于文物。

因此在国家博物馆建筑设计中需要构建一个高效、安全、畅通的文物运输流线,提供通向各相关空间的完善的链接,使各功能区之间相互联系方便、简捷。

同时避免文物流线与其他流线互相交叉干扰。

国家博物馆文物运输流线分为两支,一支是文物入库流线,文物入库包括文物接受、鉴选、登记、编目、入库前的摄影、消毒、入库等各项文物管理流程。

文物入库流线是完成上述程序所经历的路游。

在这条流线上,要求路线便捷,简短,平直,安全,同时有效地链接各个功能空间。

另一类是文物出库流线,文物出库方向主要包括出展、研究鉴赏。

文物流线在水平线路上不能设有台阶,坡道的坡度不大于1/12,同时与观众流线不交叉或者隔离,确保文物运输的安全。

文物流线示意图如下:入库流线:卸货区→库前区→库房出库流线:库房→展厅或研究部门(文保科保等)2. 流线上各功能节点介绍及联系博物馆的各个功能区,从管理,保护,收藏,研究,展出,教育等,均围绕文物展开进行。

根据文物流线上的各个主要节点-功能区的设置要求,通过文物交通流线合理设计,有效组织各个功能空间,使各功能区都位于与其功能相适应的空间中,并与其他相关空间紧密有机联系。

国家宝藏中国国家博物馆馆藏精品展前言一:用作展厅前言我们的祖先告别遍布兽蹄鸟迹的史前山林莽原,走进人类文明的地平线,在认识和利用自然、开拓生存环境的漫长历程中,创造了灿烂辉煌的中华古代文明,留下了丰富的文物典藏。

为迎接盛世奥运,展现波澜壮阔的中华文化,我们迎来《国家宝藏中国国家博物馆馆藏精品展》。

该展览是巴渝大地一次空前的文物经典展示,这些震撼心灵而又和我们血脉相通的国家瑰宝,满载着先民的智慧和生存信息,全方位的再现了被时光掠走的往古世界,以其强烈的生命力和凝聚力镌刻着民族精神不灭的人文之光。

国家宝藏,文明脉络,绵绵薪火,代代传承。

从这些耳熟能详的文物经典形象中,人们将直接感触到这个文明古国的心灵历史,使人一唱三叹、流连不已。

我们在这里所要匆匆迈步走过的便是这样一个中华文化之旅。

从遥远记不清岁月的时代开始。

前言二国家,犹如颠沛流离的游子,又似历经劫难的幸存者,它们有着太多的凄美曲折的故事。

拂去几千年历史的尘埃,它依然风姿绰约、熠熠生辉。

在这些国宝的身上,凝聚着中华文化不灭的人文之光。

国宝,是我们的祖先,对自然人生的留恋和思考,对理想世界的渴望和追求。

难以数计的文化遗存,经过悠久岁月的积淀,一旦面世,它所显示的创造魅力、所满载的历史信息,足可以构成一部真实的中华文明史。

中国国家博物馆遴选的54件(组)文物,汇聚了来自中国各地的稀世珍宝,这些耳熟悉能详的历史教材,今天让我们一睹真容。

它们超越了中原视野,构建出中华繁星满天的灿烂文明图景。

第一部分童年的梦---史前时期童年的人类,因对自然威胁的恐惧和无助,产生出满脑子的疑问和困惑,不同部落也造就了不同的童话。

华夏先民在陶器上彩绘的各种图案,通过极富韵律的线条,表现出心中的灵动、惶恐与不安。

对万物之神的崇拜和对神灵的祈求,产生了许多的巫术和特殊的巫觋群体。

祭神需要特殊的法器,那温润坚硬的美玉也就被当作通灵之物,于是就有了巧夺天工的红山文化玉龙和鬼斧神工的良渚文化玉琮。

文化艺术 |博物馆文物数字化保护的实现措施□李锦文/文作为中华民族故事的重要讲述者,博物馆文物在促进中华文化的传承与弘扬上发挥着巨大作用。

如何在保障安全的前提下让人们尽可能多地走近文物、感受文物、了解文物,成为目前博物馆重要课题。

当下数字技术已在各大博物馆中广泛应用。

在前沿科技快速发展和迭代背景下,最新的数字技术乃至理念在博物馆文物保护中的采纳与运用值得进一步探讨,使文物的数字化保护不再停留在单纯的数据化上,而是促进文物与文物、文物与场所、文物与人之间连接的构建与加强,让更多的人自觉参与到文物背后的优秀传统文化传承中来。

1 馆藏文物数字化保护的必要性1.1 实现文物历史信息的妥善保存身处大数据时代,人们的生活实现了高度网络化,人与人、人与物之间的联系越来越紧密。

最新的物联网技术、图像识别、人工智能技术等,能够对物质实体进行多维度数据采集、目标信息自动筛选和快速整理,通过海量深度计算,实现物与其他在场或不在场物的联系。

文物是国家历史和民族精神的体现,所蕴含丰富的历史、艺术、科学价值,是通过其脆弱而唯一的物质实体所承载。

因此,对文物物质实体的保护一直放在各类文化遗产相关政策的首位,也是博物馆工作的重中之重。

为更好地实现文物保护,众多现代科技手段也被应用到文物保护中。

受限于物质实体的脆弱性,即便在馆藏条件下,依然存在文物因长时间病变累积而导致诸如重要信息丢失等问题的情况,更遑论因各种不可抗力因素所造成文物不可逆的伤害乃至损毁。

数字化保护使博物馆能够以文物自身空间结构为基础,以数字点云、图像纹理、红外光谱等各类数据为形式,保存某个特定时间点上高精度、多维度、可溯源的文物信息。

尤其是数据采集方式大多是非接触式的,可以最大程度减少对文物的影响。

多维度、可溯源数据所具备的方便调阅、比对等优点,可以在文物安全和方便、广泛调用文物数据进行深层次研究的诉求之间取得良好的平衡,让中国传统文化得以更好地继承与发展。

1.2 提升文物物质实体保护技术馆藏文物保护工作不仅是针对文物物质实体的某次具体干预,更是一个面向作为客体的文物长期的、不间断的主体认识过程。

川菜博物馆 | 浏览舌尖上的历史,食味更要知味◆文|一 番物藏古今,凝结川食历史川菜博物馆于2007年建成,坐落于古蜀之源郫都,占地40亩,是国家AAA级旅游景区、国家三级博物馆、全国科普基地。

川菜博物馆以川西民居建筑构建古典园林风光,为大众呈现独具巴蜀意蕴的川菜文化之旅。

博物馆内划分为典藏馆、互动演示馆、品茗休闲馆、灶王祠、川菜原料展示区、原料加工工具展示区等多元区域。

以全新理念呈现特色的“玩川菜”互动体验,川菜文化以多元纬度立体展现,构现调动五感的川食魅力盛宴。

典藏馆内以时间为主线,从古蜀时期开始,历经秦汉、唐宋、明清、民国、现代等六个时期。

从川菜遭受重创到熔铸辉煌,从诗酒文化到38种烹饪技法及24种味型,川菜博物馆内不断代的6000余件藏品将属于川菜的故事娓娓道来。

吸纳时代精华,川菜随历史变迁不断演绎,焕发出不竭的生机与活力。

古巴蜀时期,川菜悄然亮相。

由此开始了漫长且低调的川菜发展之路。

直至在历史上被频繁提及的“湖广填四川”大移民发生,四川的人口结构发生根本变化,巴蜀成为饮食文化交流之地。

随后辣椒的登场更是助力川菜味型日渐丰富。

得天独厚的地理环境也为四川的饮食文化发展奠定了丰厚的物产基础。

川菜至此才开始释放其蓬勃生命力。

作为世界首个以菜系命名的博物馆——成都川菜博物馆,以馆藏陈列传承川菜历史,以三餐百味联结灿烂岁月。

本期LIVE君就带大家一同溯源川菜发展脉络,品味热闹百变川食。

抗战期间,许多国内大厨乃至远在西方的厨师们也因时代背景的推动而来到四川。

至此中西饮食文化得以交流融合,同时也为川菜注入新鲜灵感。

在这样的历史环境下,川菜博采众长,兼收并蓄,在国内广泛传播。

二十世纪八十年代初,川菜厨师去往中国香港、美国表演,由此川菜开始走向世界舞台,与世界对话。

川菜是舌尖风味也是联结岁月的载体。

“民以食为天”,饮食文化赋予悠悠时光里的寻常日子以特殊的记忆纬度,在三餐百味中人类一同走过千年。

食味川菜,感知热闹百变博物馆多以静态展示千秋史卷,而以“川菜”为主题的博物馆则需要观众调动五感领略川菜的色香味形。

□张慧国博物馆建筑环境述评摘要:本文通过对山西省几座代表性的古代建筑类博物馆和现代建筑类博物馆在建筑环境美学、风格、内涵、寓意等方面的述评,揭示不同类型博物馆在体现博物馆文化、发挥博物馆功能方面表现出的独特性,指出中国特色博物馆事业应当具有兼容并蓄的品格。

关键词:古代建筑类博物馆现代建筑类博物馆建筑环境博物馆功能建筑与环境从来就是共生的。

一般意义来讲,博物馆作为一个建筑空间,其建筑形式和周边环境是给人留下“博物馆印象”的第一要素。

山西的博物馆按建筑类型划分,大致可分为古代建筑类博物馆和现代建筑类博物馆两大类。

不同类别的博物馆其建筑形制和环境风貌迥异,表现出人们审美意趣和文化意向的变迁。

当前,越来越多的博物馆从庭院深深、回旋流转的古代建筑中搬进高大森严的现代建筑里,博物馆的现代化特征似乎越来越明显,以古建筑为馆址的博物馆迅速被边缘化。

不知这究竟是博物馆发展的理性呢,还是仅存在于当下的一种怪诞的潮流,它带给我们的究竟是一条捷径还是一段曲折?事实上,无论古代建筑博物馆还是现代建筑博物馆,从建筑环境来讲,各有妙趣。

一古代建筑博物馆不论规模大小,基本上都是一个建筑群,而且中国古代建筑文化外讲地势、环境,注重风水;内讲规格、布局,形成礼制;使得宫殿、衙署、寺庙、民居的结构风格各不相同,不单是形式不同,内涵文化更不同,是表里一致的不同,从内涵的深厚体现出外在的美观。

古代建筑博物其内别有天地,因有似园风物景观四时不同,游之让人心旷神怡。

从根本上说,中国古代建筑,体现出的是中国传统人文精神,如天人合一、中庸之道、人与自然和谐共融等,更契合中国人的本性。

因此,在古代建筑博物馆参观更轻松自在,更具文化意趣。

以古代建筑为馆舍的博物馆在山西省普遍存在,其所依托的古代建筑类型多样,包括寺院、文庙、祠堂、宫观、官衙、民居等等,在全国也颇具代表性。

在山西省众多的古代建筑博物馆当中,太原市晋祠博物馆得天独厚,典雅的园林环境和厚重的文化内涵珠联璧合,相得益彰,在省城繁华闹市中独得一份清幽宁静,在现代化城市文明中发散着诱人的古典气息。

EEI聚焦f o c u s博物馆教育课程设计的理论与实践陈慰/中国国家博物馆北京1〇〇〇〇6摘耍:近年来,随着博物馆热的兴起,博物馆的教育功能日益受到重视.文博、旅游界都出现了一大批博物馆课程案例。

学习、借鉴 实用主义、结构主义、多元智能等教育学的思想理论,可以为博物馆教育的进一步发展提供支撐,教育学在课程设计方面的科学规 范.也能对博物馆教育课裎的设计有很大启发。

博物馆青少年教育课程设计的目标应在宏观层面符合国家教育发展的战略导向.在微 观层面回应学生核心素养的培育需求;其理想惮态应具有综合性、体系性和价值性三个特点。

关键词:博物馆;研学:博物馆教育:课程,融合一、博物馆教胄相关思想理论(一)实用主义教育思想实用主义教育思想产生于19世纪末20世纪初,其 主要代表人物是美国教育家杜威。

实用主义教育思想 以实用主义经验论、民主主义和机能心理学为基础,批判传统教育,强调教育与生活、学校与社会的联 系。

对此,杜威就教育的本质提出了他的著名观点:“教育即生活”“学校即社会”。

杜威认为,“经 验”是一个最重要的名词。

他认为,经验是指人的主 动的尝试行为和结果之间连续不断的联系和结合。

他 根据实用主义经验论来论述教育,提出“教育就是经 验的改造和改组。

这种改造和改组,既能增加经验的 意义,又能提高指导后来经验进程的能力”。

因此,他提出了“从做中学”这个教学的基本原则,也就是 从活动中学、从经验中学。

'”在博物馆教育中,参观 者在博物馆的展陈环境中主要通过身体的感觉、触 摸、操作等,不断地与展品、周围环境等进行交互,通过身体对环境实施的各种尝试形成各种新的经验,而这些新的经验又会指引之后的博物馆参观与学习活 动。

u>l由此看来,在设计博物馆教育课程时,既要充 分利用每一次参观形成有效经验,又要在帮助学习者 积累正确经验的基础之上,提供形成新经验、改造旧 经验的契机。

比如加人参观之外的参与性体验活动,增加他们主动尝试的行为,让其“从做中学”,并把 博物馆课程内容与日常生活进行连接,以利于参与者 的学习和成长。

中国烹饪文化博物馆 ----民以食为天策划书目录一、馆名:............................................................................................... 错误!未定义书签。

二、馆址:............................................................................................... 错误!未定义书签。

三、主题思想:....................................................................................... 错误!未定义书签。

四、展馆面积:....................................................................................... 错误!未定义书签。

五、展馆性质:....................................................................................... 错误!未定义书签。

六、建馆目的:....................................................................................... 错误!未定义书签。

七、展区结构布局................................................................................... 错误!未定义书签。

展馆二层第一展厅:忆古阁(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

第二展厅:辛香汇........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

第三展厅:养生堂........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

附属区:(一)接待室:................................................................... 错误!未定义书签。

(二)学术交流区:........................................................... 错误!未定义书签。

展馆三层第四展厅:觥筹席........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

第五展厅:名厨榜........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

第六展厅:烹饪乡........................................................................... 错误!未定义书签。

(一)设计理念:............................................................... 错误!未定义书签。

(二)展示内容:............................................................... 错误!未定义书签。

附属区:(一)休息室:................................................................... 错误!未定义书签。

(二)多功能报告厅:....................................................... 错误!未定义书签。

一、馆名:中国烹饪文化博物馆二、馆址:河南省新乡市长垣县食博园三、主题思想:长垣中国烹饪文化博物馆是全国首家烹饪专题博物馆,位于素有“厨师之乡”美誉的河南长垣县。

烹饪是一种以人为本的活态传承,作为一座非物质文化遗产展馆,中国烹饪文化博物馆展陈形式规避了非遗实体文物不足的现实状况,巧妙结合场景、声光电复原和数字多媒体互动等现代展陈手法,用全新的思想诠释了“中华烹饪”这一身口相传的非物质文化链。

馆内规划了六大展厅,两大附属区,生动地从烹饪文化的历史、艺术、科学、社会和专业性话题展开,站在一个新颖独特的视角演绎博大精深的中国烹饪文化。

除了丰富完整的展陈空间设计,设计团队还在馆内为厨师之乡设立了学术交流区、休息区、接待室、多功能报告厅等先进舒适的配套设施空间。

四、展馆面积:5390平方米五、展馆性质:公益性展览馆六、建馆目的:中国烹饪文化具有独特的民族特色和浓郁的东方魅力,主要表现为以味的享受为核心、以饮食养生为目的的和谐与统一。

七、展区结构布局:(展区分布于馆内二层和三层,其中六大展厅,两大附属区)第一展厅:忆古阁首先进入序厅,序厅是一个“烹饪主题墙”,序言是“中华烹饪,源远流长”。

(一)设计理念:通过“烹饪主题墙”展示烹饪文化的源远流长,也通过展示实物与古诗词、古壁画等,并结合古典音乐展示使观者感受到本展厅所要表现的文化魅力和历史韵味。

(二)展示内容:A展区:烹饪文化历史B展区:中国饮食习惯a. 1国人的传统饮食习俗是以植物性食料为主。

主食是五谷,辅食是蔬菜,外加少量肉食。

形成这一习俗的主要原因是中原地区以农业生产为主要的经济生产方式。

但在不同阶层中,食物的配置比例不尽相同。

因此古代有称在位者为“肉食者”。

2热食、熟食为主,也是中国人饮食习俗的一大特点。

这和中国文明开化较早和烹调技术的发达有关。

中国古人认为:“水居者腥,肉臊,草食即膻。

”热食、熟食可以“灭腥去臊除膻”(《吕氏春秋. 本味》)。

中国人的饮食历来以食谱广泛、烹调技术的精致而闻名于世。

史书载,南北朝时,梁武帝萧衍的厨师,一个瓜能变出十种式样,一个菜能做出几十种味道,烹调技术的高超,令人惊叹。

3食观念比较注重“味”中国人对饮食追求的是一种难以言传的“意境”,即使用人们通常所说的“色、香、味、形、器”来把这种“境界”具体化4饮食方式上,中国人也有自己的特点,这就是聚食制。

聚食制的起源很早,从许多地下文化遗存的发掘中可见,古代炊间和聚食的地方是统一的,炊间在住宅的中央,上有天窗出烟,下有篝火,在火上做炊,就食者围火聚食。

这种聚食古俗,一直至后世。

聚食制的长期流传,是中国重视血缘亲属关系和家族家庭观念在饮食方式上的反映。

在中国,任何一个宴席,不管是什么目的,都只会有一种形式,就是大家团团围坐,共享一席,这种饮食方式有明显的不足之处,但它符合我们民族“大团圆”的普遍心态,于集体的情感交流,因而至今难以改革。

5食具方面,中国人的饮食习俗的一大特点是使用筷子。

筷子,古代叫箸,在中国有悠久的历史。

《礼记》中曾说:“饭黍无以箸。

”可见至少在殷商时代,已经使用筷子进食。

筷子一般以竹制成,一双在手,运用自如,即简单经济,又很方便。

许多欧美人看到东方人使用筷子,叹为观止,赞为一种艺术创造。

实际上,东方各国使用筷子其源多出自中国。

中国人的祖先发明筷子,确实是对人类文明的一大贡献b.中国人饮食习惯十优点一、中国人每天进食的新鲜蔬菜要比美国人多得多,而美国人虽每天摄入大量蛋白质,但肠胃功能却因进食纤维素太少而受到影响,因此消化系统的患病率及患癌率均大大超过中国。

二、中国人喜食粗粮,而美国人偏爱精白粉等细粮。

实际上,粗粮所含营养物质要比细粮多。

三、中国人爱吃植物油,而美国人做菜喜用含胆固醇较高的动物油,此外,每人还摄入大量黄油。

怪不得美国人心血管发病率特别高。

四、中国城乡居民都喜食豆浆、豆腐、豆芽等豆制品,而美国人对此却往往“敬而远之”。

五、中国人饭后、迎客都沏一杯热茶。

喝茶能降低血中胆固醇含量;相反,美国人喜喝的咖啡,却有可能提高血脂并刺激心脏六、餐毕,中国人爱吃点瓜果,而美国人往往再加一份甜食。

瓜果自然要比甜食更利健康。

七、中国人大部分家庭习惯于每天买新鲜食品,而美国人喜从超级市场一次性大量购回,然后每天食用冷冻食品。

美国人食用的罐头食品(含种种不利健康的化学添加剂)及腌腊食品(含有多种可能致癌的物质)分别为中国人的15倍和6倍。

八、中国菜名多富吉利色彩,席间互说祝福话,餐毕往往心情愉快、心情放松。

九、中国人用筷时需动用数十条肌肉和10余个关节,因而称之为“健身活动”并不夸张。