中国教育史 第七章宋辽金元时期的教育

- 格式:ppt

- 大小:1.39 MB

- 文档页数:47

第7章宋辽金元时期的教育一、宋朝的文教政策和教育制度1.文教政策宋初的统治者在统一国家之后,对统治策略做了重大改变,由原来的重视“武功”,改为强调“文治”。

与统治策略的这一转变相适应,确立了“兴文教,抑武事”的国策。

概括地说,它主要表现为以下三方面:(1)重视科举,重用士人北宋统治者为了巩固政权,开始重用文人,充任全国各级政权的官吏,军队也受文官节制。

正因为政治上迫切需要文人,于是便利用传统的科举考试,大量取士。

(2)“三次兴学”,广设学校宋初重视科举考试,却忽视了兴建学校培育人才,因此开始广设学校培育人才。

“兴文教”的政策在宋初主要表现为重视科举选拔人才,在此之后,将侧重点放在兴学育才。

自庆历四年(1044年)后,宋朝历史上先后出现了三次著名的兴学运动。

①庆历兴学是由范仲淹在宋仁宗庆历四年主持的,兴学的主要措施有以下几点:第一,普遍设立地方学校,诏州县立学;第二,改革科举考试,规定科举考试先策,次论,次诗赋,罢贴经、墨义;第三,创建太学,并在太学中推行胡瑗的“苏湖教法”。

②熙宁兴学是由王安石在宋神宗熙宁年间主持和推进的,教育的改革主要有以下几点:第一,改革太学,创立“三舍法”;第二,恢复和发展州县地方学校;第三,恢复与创立武学、律学、医学等专科学校;第四,编撰《三经新义》,作为统一教材;第五,改革科举制度。

③崇宁兴学是蔡京在宋徽宗崇宁年间主持的,内容主要包括以下几个方面:第一,全国普遍设立地方学校;第二,建立县学、州学、太学三级相联系的学制系统;第三,新建辟雍,发展太学;第四,恢复设立医学,创立算学、书学、画学等专科学校;第五,罢科举,改由学校取士。

上述三次兴学运动,虽然前两次均未能取得预期的效果,但都不同程度地将宋朝教育事业向前推进了一大步。

第三次兴学,对宋朝教育事业发展所起的促进作用,更是超过了前两次。

因此,这三次兴学运动是宋朝“兴文教”政策最直接,也是最重要的体现。

(3)尊孔崇儒,提倡佛道宋朝统治者尊孔崇儒,大力提倡佛、道,其主观目的是为了维护统治,但积极提倡的结果,使儒、佛、道三家在长期而激烈的斗争中,逐渐走上了融合的道路。

填空题第一章原始时期的教育1、原始的教育活动,起源于人类参与社会生活的需要和人类自身身心发展的需要。

2、从教育意义上说,原始宗教活动中的巫师又是原始文化知识的保存者和传播者,是知识分子的前身。

3、传说是黄帝命令他的史官仓颉创造了文字。

4、据文献记载,五帝时期已有叫“成均”和“庠”的教育场所,它们被看成是萌芽状态的学校。

5、氏族公社末期,孝成为道德教育的新内容。

6、原始的教育活动,起源于人类参与社会生活和人类身心发展的需要。

第二章夏、商、西周与春秋时期的教育1、夏代在王都设立的最典型的教育场所为“序”,堪称是一种武备学校。

2、商代的甲骨文被看成是我国有系统文字的开始,和我们今天使用的汉字一脉相承。

3、西周的学校设置可分为两类:设在天子王城和诸侯国都的称国学,按年龄层次上可分为大学和小学两级;设于郊、野范围内的学校称乡学。

4、西周天子和诸侯国所设大学分别称辟雍和泮宫。

5、西周的学校教育内容主要表现为“六艺”,它们分别是指礼、乐、射、御、书、数六方面知识和技能。

6、“天子失官,学在四夷”是春秋时期的历史现实,其结果是打破了“学在官府”的局面。

7、“不分贵贱种族,人人都可以受教育”,这个意思在孔丘的教育实践中可以概括为“有教无类”。

8、孔丘是儒家学派的创始人,他编纂和核定的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,成为儒学的基本经典和封建社会学校教育的核心内容。

9、孔子认为,要复礼,关键是要克己,即要用礼的规范来约束自己。

10、孔丘去世后,儒家内部分为八派,其中最有影响的是思孟学派和荀况学派。

11、商代的甲骨文被看成是我国有系统文字的开始,和我们今天使用的汉字一脉相承。

12、孔子所认为的最高道德准则是仁。

13、论述教育与经济发展关系中,提出“庶富教”思路的教育家是孔子。

14、“不愤不启,不悱不发”是孔子的教育思想。

第三章战国时期的教育1、孔丘去世后,儒家内部分为八派,其中最有影响的是思孟学派和荀况学派。

第七章宋辽金元时期的教育第七章1•三次兴学的M体内容足什么?宋制rr学制度有哪些待点?祥:H体内容:①第-•次兴学运动是范仲淹住来仁宗庆历四年上持的.史称“庆历w 学” •庆历兴学的上耍内客有三项:浮遍设立地方学校:改萊科举占试:创建太学.②第二次兴学运动是王安石在宋神宗熙宇年何主持的.史称“熙宇兴学-• 丄浜描施包括四个方面:改革太学.创工“ •:舍仏”:恢负和发展州县地方学校:恢奴与创立武学.仲学、医学零Q科学校:编慕《三经績义》③第三次%学运动足蔡京在*徽宗崇宁年间主持的.史称-崇宇兴学” •主耍右五个方ifih全国评遍设立地方学校:4!立县学.州学.太学三级郴联系的7制系统:新建辟瘫.发展太学:恢更设立氏学.创工算学■书学.画学等V科学校:哭科举•改由学校取L・.待点:宋轴缆立了从中央到地方的1Y学教育体制.特点衣現为以下几个方而:①轩理体將进一步完条(宋朝在谄略设賈捉举学啷旳.它的设工.住中国教d史上处有创新惡义.从此.从中央到地方建匕起了专门的教仔行政许理机构》•②官学类P女样化③中央R学的等级限制放宽. 书学衣至ittifiT限制. 这址学校教介的一大进步④学田制度的确芷2•评述辽金元学校教仔制度的特点•n:(Dtf'Z&中央到地方的1Y学体;M,推行-汉化-政址②备级学校以依家学说为I:耍学习内昶)将7校教仔体制和科举制度结合在一起④建工&了牧为完整的本比族教仔体系⑤学生入学资格的規定匹为严格•暇新以法定的形式保证了上/JlYtte子弟亨冇文化教存的特权.3•分析书院产生的瓯冈及两宋书院的待点•n: KiW:①官学衰落.上人失学②渊源流传的私人讲学传统③受佛教禅林的影响待点:①祜院作为一种教有制腹已经确&②书院促进了南宋理学的发展和学术文化的繁荣③书院官学化的倾向已经出现.4•试论王安石的教仔理论和人才ML答:救疗理论:①学校教存的I!的:学校应该培养N冇实际才能的治国人才② 学校教疗的内容:教学内容应该圧“为天下国家Z用帚也” •人才思Ml:教Z之道.养之之道.取之2逍・任之之逍.5•朱農是怎样论述“小学”和“大学-教介的?答:朱惡在总结询人教存经验利自己教存实践的垂础上.廉于对人的心理特征的初步认识.把-个人的教件分为-小学”和■大学”两个阶段.并分别扯出了两杆不同的任务.内容和方法.H体论述如卜•:①小学教件阶段:3T5岁为小学教〃阶段.朱廉十分亟况这个阶段的教仔.认为小学教仔的任务是培养“圣贤杯AT •他提出以••教爭”为主的思想.强调讣儿敌在生活中•通过H体行爭.t®紂堆本的伦理逍徳规他.养成一定的行为习惯・学列初步的文化知识技能.在教件方法上.件先.主张先入为主.及Z施教:其次.要求形線、生动.能激发%鹽:再次."创以《须知》 <学则》的形式来焙养儿敢的道徳行为习愼・在逍憾行为习惯的行成上.朱浪一方ifti左张藝严格地■不何断地对儿廉进行ifittfir为习惯的讽练.使Z “积久成熟” F1成方関•另一方面•他X«W《独知》(学则》的作用.认为可以使儿童的一古一行、一举一动都仆•就可ffh 冇规可依・何利F儿Wttir为习惯的形成•②大学阶段的教存15岁以希为人学教育.大学教存内容的敢点足•教理-•即敢住探丸“事物Z 所以然”•朱熹在K期的教介实践中.积累了许多成功经繼.其中两点值得注a:其一.敢視自学:其・•提但不同学术现点z间的相用交潦•③小学教仔勺大学间的关系朱舟认为•豹小学和大学楚曲个相对独工的教仔阶R. H体的任务、内客和方法并不相同・但是,这两个阶段乂楚有内在联系的.它m的根本II标业一致的•只是因教仃对線的不同而所做的教付阶段的划分•6 •评述朱展通憶教”思和・答:逍《!教件足倍家教介思想的核心.朱熹全部教介•思想的牯华亦集中于此•朱庶十分敢視道雄教仔.主张将逍徳教仔放在教件工作的《位.(1)朱熹适徳教疗思想的主耍内容①迥惶教疗的根本任务:存天理.灭人欲.②道德教仔的站本内容:娠于逍惶教育的根本任务・朱熹认为必须进行以41三纲五常”为核心的刃建伦理道也足他道徳教存思您的車耍特点.③道聲教仔的方法:立占、居敬•存养.省察.力行.<2)对朱熹道健教冇思想的评价(主干类示)①朱臺十分直視道徳教作・这对今犬中国的教仔不无启迪•②朱熹对集础教疗的収视也值紂我们借签.③朱矗在逍徳教疗方论上!O1的知行统一观也H有敢要的启示•7•陈亮、叶适教。

第7章宋辽金元时期的教育一、宋朝的文教政策和教育制度1.文教政策宋初的统治者在统一国家之后,对统治策略做了重大改变,由原来的重视“武功”,改为强调“文治”。

与统治策略的这一转变相适应,确立了“兴文教,抑武事”的国策。

概括地说,它主要表现为以下三方面:(1)重视科举,重用士人北宋统治者为了巩固政权,开始重用文人,充任全国各级政权的官吏,军队也受文官节制。

正因为政治上迫切需要文人,于是便利用传统的科举考试,大量取士。

(2)“三次兴学”,广设学校宋初重视科举考试,却忽视了兴建学校培育人才,因此开始广设学校培育人才。

“兴文教”的政策在宋初主要表现为重视科举选拔人才,在此之后,将侧重点放在兴学育才。

自庆历四年(1044年)后,宋朝历史上先后出现了三次著名的兴学运动。

①庆历兴学是由范仲淹在宋仁宗庆历四年主持的,兴学的主要措施有以下几点:第一,普遍设立地方学校,诏州县立学;第二,改革科举考试,规定科举考试先策,次论,次诗赋,罢贴经、墨义;第三,创建太学,并在太学中推行胡瑗的“苏湖教法”。

②熙宁兴学是由王安石在宋神宗熙宁年间主持和推进的,教育的改革主要有以下几点:第一,改革太学,创立“三舍法”;第二,恢复和发展州县地方学校;第三,恢复与创立武学、律学、医学等专科学校;第四,编撰《三经新义》,作为统一教材;第五,改革科举制度。

③崇宁兴学是蔡京在宋徽宗崇宁年间主持的,内容主要包括以下几个方面:第一,全国普遍设立地方学校;第二,建立县学、州学、太学三级相联系的学制系统;第三,新建辟雍,发展太学;第四,恢复设立医学,创立算学、书学、画学等专科学校;第五,罢科举,改由学校取士。

上述三次兴学运动,虽然前两次均未能取得预期的效果,但都不同程度地将宋朝教育事业向前推进了一大步。

第三次兴学,对宋朝教育事业发展所起的促进作用,更是超过了前两次。

因此,这三次兴学运动是宋朝“兴文教”政策最直接,也是最重要的体现。

(3)尊孔崇儒,提倡佛道宋朝统治者尊孔崇儒,大力提倡佛、道,其主观目的是为了维护统治,但积极提倡的结果,使儒、佛、道三家在长期而激烈的斗争中,逐渐走上了融合的道路。

第7章宋辽金元时期的教育7.1 复习笔记一、宋朝的文教政策和教育制度1.文教政策宋初的统治者在统一国家之后,对统治策略做了重大改变,由原来的重视“武功”,改为强调“文治”。

与统治策略的这一转变相适应,确立了“兴文教,抑武事”的国策。

概括地说,它主要表现为以下三方面:(1)重视科举,重用士人北宋统治者为了巩固政权,开始重用文人,充任全国各级政权的官吏,军队也受文官节制。

正因为政治上迫切需要文人,于是便利用传统的科举考试,大量取士。

(2)“三次兴学”,广设学校宋初重视科举考试,却忽视了兴建学校培育人才,因此开始广设学校培育人才。

“兴文教”的政策在宋初主要表现为重视科举选拔人才,在此之后,将侧重点放在兴学育才。

自庆历四年(1044年)后,宋朝历史上先后出现了三次著名的兴学运动。

①庆历兴学是由范仲淹在宋仁宗庆历四年主持的,兴学的主要措施有以下几点:第一,普遍设立地方学校,诏州县立学;第二,改革科举考试,规定科举考试先策,次论,次诗赋,罢贴经、墨义;第三,创建太学,并在太学中推行胡瑗的“苏湖教法”。

②熙宁兴学是由王安石在宋神宗熙宁年间主持和推进的,教育的改革主要有以下几点:第一,改革太学,创立“三舍法”;第二,恢复和发展州县地方学校;第三,恢复与创立武学、律学、医学等专科学校;第四,编撰《三经新义》,作为统一教材;第五,改革科举制度。

③崇宁兴学是蔡京在宋徽宗崇宁年间主持的,内容主要包括以下几个方面:第一,全国普遍设立地方学校;第二,建立县学、州学、太学三级相联系的学制系统;第三,新建辟雍,发展太学;第四,恢复设立医学,创立算学、书学、画学等专科学校;第五,罢科举,改由学校取士。

上述三次兴学运动,虽然前两次均未能取得预期的效果,但都不同程度地将宋朝教育事业向前推进了一大步。

第三次兴学,对宋朝教育事业发展所起的促进作用,更是超过了前两次。

因此,这三次兴学运动是宋朝“兴文教”政策最直接,也是最重要的体现。

(3)尊孔崇儒,提倡佛道宋朝统治者尊孔崇儒,大力提倡佛、道,其主观目的是为了维护统治,但积极提倡的结果,使儒、佛、道三家在长期而激烈的斗争中,逐渐走上了融合的道路。

第七章宋辽金元时期的教育一、本章教学目标通过本章的学习,了解宋辽金元时期的文教政策及学校制度;了解中国宋代特殊的一种教学组织形式书院制度的整个兴衰过程,以及书院制度对中国古代学校制度的影响;了解北宋时期的教育家王安石教育改革的思想;重点掌握南宋大教育家朱熹的教育思想。

从而更进一步的认识中国教育理论在宋辽金元时期进一步深化。

二、本章教学内容和教学安排1、宋辽金元的文教政策和学校制度(次重点)2、中国古代的书院制度(重点)3、王安石的教育思想(重点)4、朱熹的教育思想(重点)本章教学时数为4学时,教师讲授重点部分4学时,学生课后自学次重点部分。

三、主要教学方法:讲授法、自学研讨法。

四、授课讲义第一节宋辽金元的文教政策与教育行政制度一、文教政策(一)宋代的文教政策宋初统治者为了巩固政权,在治国策略上作了重大改变,即由原来的重视“武功”,改为强调“文治”。

太平兴国七年(公元982年),宋太宗明确指出:“王者虽以武功克定,终须用文德致治。

”因此宋代确立了“重文贱武”的国策。

在文教政策方面,有尊孔重儒、兼容佛道、崇尚理学、重视科举、鼓励兴学等内容。

1、尊孔重儒,兼容佛道宋代推行“兴文教”的政策,势必要尊孔重儒。

早在建隆元年(公元960年),赵匡胤就下令修复孔庙,塑绘先圣先师之像。

二年下令贡举人至国子监拜竭先师,并永为定例。

三年又令以一品礼祭祀孔庙。

宋真宗以后,尊孔重儒尤为突出。

在尊孔重儒的同时,宋统治者也大力提倡佛教和道教。

立国伊始,便实施对佛教的保护政策。

建隆元年,下令修复废寺,塑造佛像。

道教在宋代是仅次于儒学的宗教。

宋太宗时在开封、苏州等地修建道观,多方收集道教经典。

宋徽宗更是提倡道教,他导演册封自已为“教主道君皇帝”,以政教一体的身份管理国家,任用道士直接参与政事,令各州县设道学。

宋代统治者尊孔重儒,又提倡佛、道,其主观目的是为了维护统治。

而其积极倡导的结果,使三教在维护三纲五常的共同立场上逐渐走上了融合的道路。

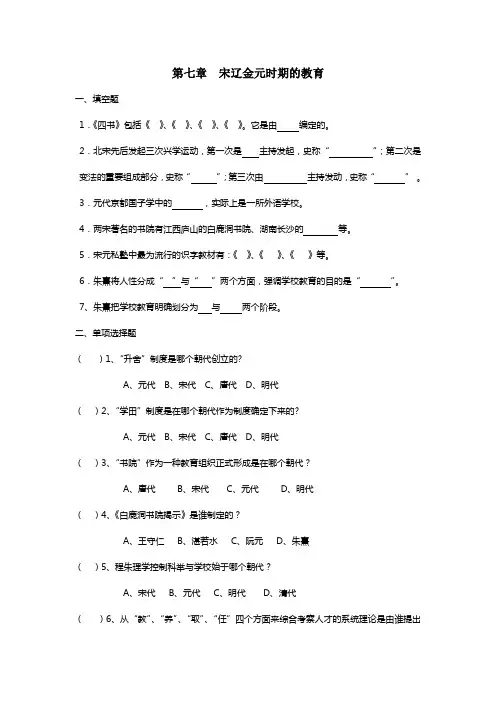

第七章宋辽金元时期的教育一、填空题1.《四书》包括《》、《》、《》、《》。

它是由编定的。

2.北宋先后发起三次兴学运动,第一次是主持发起,史称“”;第二次是变法的重要组成部分,史称“”;第三次由主持发动,史称“”。

3.元代京都国子学中的,实际上是一所外语学校。

4.两宋著名的书院有江西庐山的白鹿洞书院、湖南长沙的等。

5.宋元私塾中最为流行的识字教材有:《》、《》、《》等。

6.朱熹将人性分成“”与“”两个方面,强调学校教育的目的是“”。

7、朱熹把学校教育明确划分为与两个阶段。

二、单项选择题()1、“升舍”制度是哪个朝代创立的?A、元代B、宋代C、唐代D、明代()2、“学田”制度是在哪个朝代作为制度确定下来的?A、元代B、宋代C、唐代D、明代()3、“书院”作为一种教育组织正式形成是在哪个朝代?A、唐代B、宋代C、元代D、明代()4、《白鹿洞书院揭示》是谁制定的?A、王守仁B、湛若水C、阮元D、朱熹()5、程朱理学控制科举与学校始于哪个朝代?A、宋代B、元代C、明代D、清代()6、从“教”、“养”、“取”、“任”四个方面来综合考察人才的系统理论是由谁提出的?A、韩愈B、朱熹C、王安石D、王守仁三、判断题( ) 1、“国子监”既是宋朝最高教育管理机构,又是最高学府。

( ) 2、“积分法”作为一种学生学业考核方法,始于宋代,到元代趋于完善。

( ) 3、设置地方教育行政长官“提举学事司”是元代官学制度有别于宋代的特点之一。

( ) 4、殿试制度是在宋代成为制度的。

(我做错了)( ) 5、“书院”这种教育组织萌芽于宋朝末年。

( ) 6 、程朱理学在宋代即已取得了官方哲学的地位,并控制了宋、元、明、清四代的科举和学校。

( ) 7、在儿童教育上,朱熹强调对儿童日常行为规范的训练,王守仁强调要充分考虑儿童的兴趣。

四、名词解释题1、学田:2、苏湖教法:3、三舍法五、简答题1.北宋的三次兴学运动有哪些主要内容?2、宋代书院在教学和管理方面有哪些重要特点:3、朱子读书法的基本内容:4、王安石关于造就人才的纲领有哪些内容?六、论述题1、宋代对于科举制度进行了哪些重要的调整,调整的内容和意义如何?2.朱熹关于小学与大学的教学内容有哪些论述?答案:一、填空题1.《四书》包括《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。

现代远程教育《中国教育史》课程学习指导书作者:王献玲06年10 月第一章原始时期的教育(一)本章学习目标1.了解远古教育的起源;2.了解原始社会教育的特点;3.了解学校的产生;(二)本章重点、要点1.理解:教育是随着人类社会的产生而同时产生的;教育直接起源于人类的生产劳动和社会生活;教育是人类社会所独有的一种有目的、有意识的自觉活动。

2.原始社会教育的特点主要可以总结为以下几点:教育权利平等、教育主要为生产劳动服务、教育在整个社会生活中进行、教育是极端原始的。

3.文字的产生对教育的新的要求,氏族公社末期学校的萌芽。

(三)本章练习题或思考题:1.历史唯物主义关于教育起源问题提出什么理论?2.氏族公社时期教育活动的重要方面有那些?3.原始时期教育的特点?(说明:各章的练习题和思考题包含单项选择、多项选择、是非判断、问答题四部分。

单项选择题、多项选择题、是非判断题可参考教学课件中的每章的自测题。

本指导书每章只列出问答题部分。

问答题答案学员自己整理。

)第二章夏、商、西周与春秋时期的教育(一)本章学习目标奴隶制社会的教育的发展兴衰过程;奴隶社会经济、政治条件决定了当时只有官学而没有私学;官学机构与政治机构联系在一起,历史上称之为“学在官府”;三代教育实践经验的逐步积累;西周教育的特点和“六艺”教育内容;了解西周的教育制度;孔丘教育思想。

(二)本章重点、要点1.了解奴隶社会教育的特征;2.了解官学的衰败原因;3.了解私学在中国兴起的过程、原因和特点;4.掌握孔子的教育思想;(三)本章练习题或思考题:1.六艺的教育内容是什么?2.奴隶社会的教育特征?3.孔子在教育史上有那些贡献?第三章战国时期的教育(一)本章学习目标1.稷下学宫的性质、特点与意义2.了解“百家争鸣”时期的稷下学宫的教育状况;3.了解孟子和荀子的教育思想;4.了解墨子的科技教育思想;5.掌握《学记》中的教育思想。

(二)本章重点、要点重在对教育、学校、私学起源和先秦诸子各派教育思想基本特点的了解上,打好学习教育史的基础。

孙培青《中国教育史》(第3 版)要点总结第 1 章原始期间的教育原始期间的教育经历两个阶段:一是原始人群阶段,人类的教育刚产生,仅是不行熟的雏形;二是氏族公社阶段,教育获取发展,它的特点较为明显,能体现原始社会教育的实质。

氏族公社末期,在教育上出现了阶级差异,将向阶级社会的教育过渡。

原始社会的教育以氏族公社阶段的教育为代表,其特点以下:第一,教育目的一致,教育权益同样。

氏族公社是成立在生产资料公有制基础上的,公社成员为了适应社会生活和集体生产劳动的需要,为了身心发展的需要,接受教育训练。

集体的社会性的教育活动是为了培育合格的氏族成员,人人都拥有同样受教育的权益。

第二,以生活经验为教育内容,包含多种方面。

原始社会所累积的经验知识固然有限,但所学习的知识经验是多方面的,不单要学习制造生产工具的经验,还要学习公共生活的规范,接受原始的艺术教育和原始的宗教教育。

这些是参加氏族社会生活所不行少的。

第三,教育活动在生产生活中进行。

教育活动与社会生产劳动、社会生活融为一体,过什么样的生活,就受什么样的生活教育。

教育是在生产和生活过程中进行的,直接为生产和生活服务。

第四,教育的手段限制于以身作则。

有声语言作为氏族成员之间沟通思想感情的工具,也成为进行教育的重要手段。

凡是生产、生活经验的教授,公共生活规范的培育,都是利用口耳相传,并联合实质动作的示范和模拟。

当时还没有比以身作则更加有效的教育手段。

第五,男女教育有差异,本源在于分工。

因为男女生理、体质的差异,故有男女分工。

男女所从事的社会劳动不一样,所接受的教育也有差异。

男的劳动重视于打猎、农耕、放牧;女的劳动重视于收集、栽种、家务、纺织。

男女分别劳动,为适应这类需要,也分别进行教育。

第六,教育还没有特意的场所和专职人员。

因为教育还没有从生产和生活中分化出来,多半的教育活动是分别进行的,随时随处睁开教育性活动。

负责教育的是有生产生活经验的长辈,长辈为师,对年轻人进行知识经验的教授,但他们还不是从事教育的专职人员。

填空题第一章原始时期的教育1、原始的教育活动,起源于人类参与社会生活的需要和人类自身身心发展的需要。

2、从教育意义上说,原始宗教活动中的巫师又是原始文化知识的保存者和传播者,是知识分子的前身。

3、传说是黄帝命令他的史官仓颉创造了文字。

4、据文献记载,五帝时期已有叫“成均”和“庠”的教育场所,它们被看成是萌芽状态的学校。

5、氏族公社末期,孝成为道德教育的新内容。

6、原始的教育活动,起源于人类参与社会生活和人类身心发展的需要。

第二章夏、商、西周与春秋时期的教育1、夏代在王都设立的最典型的教育场所为“序”,堪称是一种武备学校。

2、商代的甲骨文被看成是我国有系统文字的开始,和我们今天使用的汉字一脉相承。

3、西周的学校设置可分为两类:设在天子王城和诸侯国都的称国学,按年龄层次上可分为大学和小学两级;设于郊、野范围内的学校称乡学。

4、西周天子和诸侯国所设大学分别称辟雍和泮宫。

5、西周的学校教育内容主要表现为“六艺”,它们分别是指礼、乐、射、御、书、数六方面知识和技能。

6、“天子失官,学在四夷”是春秋时期的历史现实,其结果是打破了“学在官府”的局面。

7、“不分贵贱种族,人人都可以受教育”,这个意思在孔丘的教育实践中可以概括为“有教无类”。

8、孔丘是儒家学派的创始人,他编纂和核定的《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,成为儒学的基本经典和封建社会学校教育的核心内容。

9、孔子认为,要复礼,关键是要克己,即要用礼的规范来约束自己。

10、孔丘去世后,儒家内部分为八派,其中最有影响的是思孟学派和荀况学派。

11、商代的甲骨文被看成是我国有系统文字的开始,和我们今天使用的汉字一脉相承。

12、孔子所认为的最高道德准则是仁。

13、论述教育与经济发展关系中,提出“庶富教”思路的教育家是孔子。

14、“不愤不启,不悱不发”是孔子的教育思想。

第三章战国时期的教育1、孔丘去世后,儒家内部分为八派,其中最有影响的是思孟学派和荀况学派。

第一章原始时期的教育1、原始社会的教育有哪些特点?答:原始社会教育表现出与阶级社会教育迥然不同的一些特点:(1)教育的社会性和无阶级性。

原始社会的集体生产与集体生活,决定了其教育也是集体的、公共的、社会性的活动,没有阶级的界限。

(2)教育不是专门的社会活动。

原始社会的教育尚未从社会生产和生活中分化出来,它的主要途径是通过生产劳动和社会生活实践来进行。

(3)教育以口耳相传和观察模仿为主要手段,因为原始社会文字尚未出现,也没有专门的教学场所和教师,当时教育手段极为简陋,主要是口耳相传、观察模仿。

第二章夏、商、西周与春秋时期的教育1、西周天子和诸侯国所设大学分别称辟雍和泮宫。

2、西周的学校教育内容主要表现为“六艺”,它们分别是指礼、乐、射、御、书、数六方面知识和技能。

3、孔子的德育原则有哪些?(1)立志:以实现仁道为志向,走仁的道路,时刻以仁为道德行为的准则。

(2)克己:在处理对人对己的关系时应着重在要求自己上,约束和克制自己的言行,使之合乎礼、仁的规范。

(3)力行:言行相顾、言行一致,不要出现脱节,道德认识的真假、深浅,依靠道德实践的检验而证实。

(4)中庸:能明辨各种行为过与不及的是非得失,择其中道而行。

(5)内省:就日常所做的事,进行自我思想检查,看其是否合乎道德规范。

(6)改过:有过错不应该掩盖,而要正视错误公开改正,有过不改才是真正的错误。

5、试述孔子对教育所做的主要贡献。

(1)首创私学,实行“有教无类”的教育方针,扩大教育对象的范围,促进文化学术的下移;(2)他提出教育在社会发展和个体发展中的重要作用,强调要重视教育;(3)他提倡“学而优则仕”,为封建官僚的政治体制准备了条件;(4)他重视古代文化的继承和整理,进行了教材建设,奠定了后世儒家经典教育体系的基础;(5)他总结了教育实践经验,提出了许多教育教学原则方法,揭示了许多教育教学规律。

总之,孔子的教育思想产生了重要的历史影响,为中国古代教育奠定了理论基础,是中华民族珍贵的教育遗产。

第7章宋辽金元时期的教育一、选择题1.“升舍”制度是()创立的。

A.元代B.宋代C.唐代D.明代【答案】B【解析】北宋王安石熙宁年间改革太学,创立“三舍法”,创立“太学三舍选察升补之法”,简称“三舍法”。

这是王安石改革太学最重要的措施。

“三舍法”是在太学内部建立起严格的升舍考试制度,对学生的考察和选拔力求做到将平时行艺与考试成绩相结合,学行优劣与对他们的任职使用相结合,这有利于调动学生学习的积极性,提高太学教学质量。

同时又把上舍考试与科举考试结合起来,融养士与取士于太学,无疑提高了太学的地位。

2.中国历史上记载最早的儿童识字课本是()。

A.《千字文》B.《史籀篇》C.《三字经》D.《急就篇》【答案】B【解析】《汉书·艺文志》载:“《史籀》十五篇”,注云:“周宣王时(前827~前782)太史籀作大篆十五篇”,又注:“《史籀篇》者,周时史官教学童书也。

”这是中国历史上记载最早的儿童识字课本,今已失传。

3.“学田”制度是在()作为制度确定下来的。

A.元代B.宋代C.唐代D.明代【答案】B【解析】宋朝官学制度,继承和发展唐制,形成了自己的特点。

其中一点是学田制度的确立。

五代时已有关于学田的记载,但学田作为一种制度被确定下来,实始于宋朝。

在这以后,宋朝地方学校一般均有学田,作为学校经费的主要来源。

这一制度为后来的元、明、清三朝所长期沿用。

4.“书院”作为一种教育组织正式形成是在()。

A.唐代B.宋代C.元代D.明代【答案】B【解析】书院萌芽于唐,但作为一种教育制度形成和兴盛则在宋朝。

书院在唐萌芽时,多为个人或家族读书治学之所,既不普遍,也没有系统的规章制度。

至宋朝,不仅书院的数量大为发展,遍及全国许多地方,并且逐渐形成了较为完整的书院教育体系。

书院内部设立山长、洞主、院长、堂长等职,由“年德老成”者担任,负责书院的组织管理和教育教学工作。

5.《白鹿洞书院揭示》是()制定的。

A.王守仁B.湛若水C.阮元D.朱熹【答案】D【解析】朱熹是南宋最负盛名的大教育家,他精心编撰了《四书章句集注》等多种教材,制订了中国书院史上纲领性的学规——《白鹿洞书院揭示》。