城市规模分布

- 格式:ppt

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:46

中国城市规模分布研究

随着中国城市化进程的加快,中国的城市规模也在不断扩大。

城市规模分布研究是对中国城市规模进行系统和综合分析的过程,可以揭示中国城市发展的趋势和特点,为城市规划和发展提供科学依据。

首先,中国城市的规模分布具有明显的不均衡性。

大部分人口和资源聚集在沿海地区和少数发达地区的大城市,如北京、上海、广州等。

这些大城市规模庞大,具有较高的经济发展水平和较完善的基础设施,吸引了大量人口和资本的流入。

与之相对,内陆和中西部地区的城市规模较小,经济发展相对滞后。

其次,中国城市的规模分布存在一定的集聚现象。

大城市不仅吸引了大量的人口和资本,还有更多的就业机会和更好的公共服务设施,因此人口和资源更容易集中在大城市。

这种集聚现象可能导致大城市的问题,如交通拥堵、环境污染等。

政府应该加强对大城市的规划和管理,鼓励和引导人口和资源向中小城市和农村转移,以实现城乡均衡发展。

另外,中国城市的规模分布还受到地理和历史文化因素的影响。

地理条件不同会导致不同地区的城市规模有所差异。

沿海地区的城市发展比内陆地区更快,因为沿海地区更容易进行海上贸易和对外开放。

历史和文化因素也会影响城市规模的分布,如历史上曾是重要经济中心或政治中心的城市往往具有较大的规模。

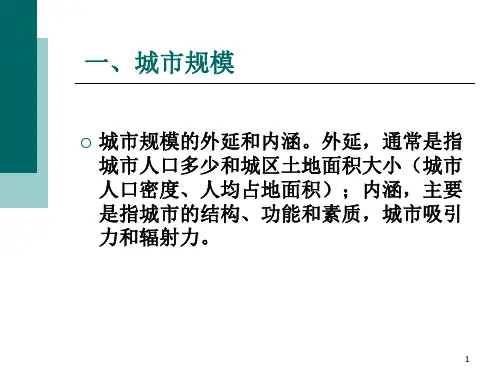

第七章城市规模分布城市规模主要有城市人口规模和城市用地规模两种方法,由于人口资料容易获得,同时人口集聚又是城市的重要特征,于是城市规模通常指“城市的人口规模”。

城市规模分布是指一个国家或地区内城市人口规模的层次分布。

研究城市规模分布的目的是探讨区域内城市从大到小的序列与其人口规模的关系,揭示区域人口在城市中的分布特征。

第一节城市规模分布理论在城市和区域分析中,如何解释和确定城市的规模分布是一个相当棘手的问题。

对此,各国学者作了多方面的探讨,主要理论模式有:一、城市首位律(Law of the Primate City)即首位城市分布律。

这是对一个国家、地区范围内,城镇规模分布规律的一种早期的概括。

(一)首位城市首位城市:在规模上与第二位城市保持巨大差距,吸引了全国人口的很大部分,在国家政治、经济、社会、文化生活中占据明显优势,规模最大的领导城市。

早在1939年,马克·杰斐逊(M.Jefferson)通过观察发现,一个国家的首位城市其规模往往比其他城市大得多。

他分析了51个国家规模前3位的城市,发现有28个国家的首位城市的人口规模是第二大城市的2倍以上,有18个国家在3倍以上(伦敦为利物浦的7倍;哥本哈根为奥尔胡斯的10倍;墨西哥城为瓜达拉哈拉的5倍),他总结道:在一个国家发展初期,某个城市由于具有固有的优势得到持续发展,起先成为经济中心,以后又以可以发挥政治中心的职能而成为都城,最终导致该城市拥有最优越的社会服务、最多的就业机会和最好的就业岗位,从而吸引大量人口,使之成为规模上的首位城市。

杰斐逊也认为上述现象虽是普遍存在的,但也有例外:①由集聚过程中大体同步的几个区域组成的国家,可能存在几个首位城市(西班牙的马德里和巴塞罗那;意大利的罗马、那不勒斯、威尼斯、米兰均为首位城市);②由原先几个分裂部分组成的国家,在其统一前往往呈单个首位城市分布,统一后常呈多个首位城市分布【如加拿大的多伦多(英语社区中心)和蒙特利尔(法语社区中心)】。

第七章城市规模分布第一节城市规模分布理论一、城市首位律1、首位城市:在规模上与第二位城市保持巨大差距,吸引了全国城市人口的很大部分,在国家政治、经济、社会、文化生活中占据明显优势的城市。

2、首位度:首位城市与第二位城市的人口比值。

3、首位分布:首位度大的城市规模分布。

4、4城市指数:S=P1/(P2+P3+P4) 11城市指数:S=P1/(P2+ P3+…+P11)P1,P2……P11指城市按规模从大到小排列后,某位序城市的人口规模。

二、城市金字塔:把一个国家或地区的城市按规模大小分成若干等级,则普遍存在一种现象,规模越大的等级,城市数量越少。

若把城市数量随规模等级变化的关系用图来表示,则形成城市等级规模金字塔。

(金字塔图)三、位序—规模法则:是从城市的规模和城市规模位序的关系来研究城市体系的规模分布。

广泛使用的公式:P i=P1﹒R i-q 或:lgP i=lgP1-qlgR iP i:第i位城市人口P1:规模最大的城市人口R i :第i位城市的位序q:常数(城市位序图)(城市规模的位序图)四、城市规模分布的类型1、位序—规模分布:符合位序—规模法则的城市规模分布。

接近于直线。

2、首位分布:首位度大的城市规模分布。

成明显折线,有规模等级的缺失。

3、过渡类型(城市规模分布类型图)五、城市规模分布类型的利弊P171-172第二节我国的城市规模分布一、我国城市规模分布特点1、我国城市规模分布属于相对均衡的类型(位序—规模分布),没有很高的城市首位度。

2、新中国成立后,我国城市规模分布日益均衡,但各时期的波动很大。

3、改革开放以来,我国高位序大城市人口增长加快,首位度指数升高。

4、我国高位序城市的实际规模比理论规模小得多,有着较大的发展空间。

二、我国城市规模等级结构的变化1、60年代以前:大城市和特大城市在城市数量和城市人口中的比重呈上升趋势,中小城市的比重在下降。

2、60s和70s:大城市和特大城市在城市体系中的地位受到削弱,中等城市增长明显,小城市没有得到发展。

中国城市规模分布研究中国是世界上最大的发展中国家,也是人口最多的国家之一。

城市化进程在中国的快速发展引起了广泛的关注。

城市规模分布是城市化进程中的一个重要研究方向。

本文将对中国城市规模分布的研究进行探讨。

中国城市规模分布的特点是城市数量多,城市规模大。

根据中国国家统计局的数据,截至2019年底,中国拥有超过600个城市,其中15个城市的常住人口超过1000万人,36个城市的常住人口超过500万人。

另外,还有168个城市的常住人口在100万人以上。

与发达国家相比,中国的城市规模分布更加分散,中小城市数量多,而大城市的数量相对较少。

例如,美国和欧洲国家大城市数量较多,规模较小的城市相对较少。

这种特点与中国的历史、文化和地理环境有关。

中国城市规模分布的影响因素有很多,主要包括政府政策、经济发展、自然环境等因素。

1.政府政策中国政府自改革开放以来,相继出台了一系列城市化政策,目的是将人口从农村引导到城市,加速城市化进程。

政府政策对城市规模分布的影响是巨大的。

比如,政府鼓励产业集聚,引导外来投资,这些政策可以促进城市的增长。

此外,政府也鼓励城市之间的竞争,通过一系列的政策和措施,使城市之间实现协调发展。

2.经济发展经济发展是城市规模分布的重要因素。

在中国,城市化与经济发展是相互依存的。

经济发展带动着城市化进程,而城市化进程也反过来促进经济发展。

经济发达的地区往往有更多的城市化需求,因此越发达的地区越容易拥有大城市。

例如,中国的经济中心城市,如北京、上海、广州、深圳等,都是国际大都市,因为它们不仅拥有着优越的地理位置,还有优良的经济基础。

3.自然环境自然环境是城市规模分布的另一个重要因素。

中国的自然环境因素很多,包括气候、水资源和地理环境等。

各个城市的自然环境因素不同,这也导致了城市规模的分布不均衡。

例如,北方城市因气候和水资源等自然环境因素的限制,大规模发展的可能性较小。

而南方城市因其湿润的气候和充足的水资源,更容易形成大城市。