2019-第2章用图表展示数据-文档资料

- 格式:ppt

- 大小:524.51 KB

- 文档页数:66

专题十概率、统计问题二:统计图表的应用一、考情分析统计图表有频率分布直方图、茎叶图、折线图、条形图、饼形图、雷达图等,它们广泛应用于实际生活之中,也是历年高考的热点,求解此类的关键是由图表读出有用的数据,再根据数据进行分析.二、经验分享1.明确频率分布直方图的意义,即图中的每一个小矩形的面积是数据落在该区间上的频率,所有小矩形的面积和为1.学科-网2.对于统计图表类题目,最重要的是认真观察图表,从中提炼有用的信息和数据.由茎叶图可以清晰地看到数据的分布情况,这一点同频率分布直方图类似.它优于频率分布直方图的第一点是从茎叶图中能看到原始数据,没有任何信息损失,第二点是茎叶图便于记录和表示.其缺点是当样本容量较大时,作图较烦琐.3.频率分布直方图是高考考查的热点,考查频率很高,题型有选择题、填空题,也有解答题,难度为低中档.用样本频率分布来估计总体分布的重点是频率分布表和频率分布直方图的绘制及用样本频率分布估计总体分布;难点是频率分布表和频率分布直方图的理解及应用.在计数和计算时一定要准确,在绘制小矩形时,宽窄要一致.通过频率分布表和频率分布直方图可以对总体作出估计.频率分布直方图的纵坐标为频率/组距,每一个小长方形的面积表示样本个体落在该区间内的频率;条形图的纵坐标为频数或频率,把直方图视为条形图是常见的错误.三、知识拓展统计图是利用点、线、面、体等绘制成几何图形,以表示各种数量间的关系及其变动情况的工具。

表现统计数字大小和变动的各种图形总称。

其中有条形统计图、扇形统计图、折线统计图、象形图等。

在统计学中把利用统计图形表现统计资料的方法叫做统计图示法。

其特点是:形象具体、简明生动、通俗易懂、一目了然。

其主要用途有:表示现象间的对比关系;揭露总体结构;检查计划的执行情况;揭示现象间的依存关系,反映总体单位的分配情况;说明现象在空间上的分布情况。

一般采用直角坐标系.横坐标用来表示事物的组别或自变量x,纵坐标常用来表示事物出现的次数或因变量y;或采用角度坐标(如圆形图)、地理坐标(如地形图)等。

学科:信息技术

课题:有“图”有真相——表格数据图形化

模块:必修(粤教版)

授课教师:XXX

设计说明:

本课选自广东教育出版社出版的《信息技术基础》(必修)第三章第二节《表格信息的加工与表达》,主要内容是利用图表将获取的数据信息图形化并进行分析,形成报告。

老师在课上提供教学微视频,由学生自主学习图表的制作方法,选用贴近学生生活的实例进行分析研究,调动学生积极性,培养学生科学的分析、研究、解决问题的能力,提升学生的信息素养,对学生后续开展研究性学习等活动有很大帮助。

教学目标:

1、知识和技能

(1)了解图表表达信息的特点。

(2)了解几种常用图表的具体用途,能根据实际需求选择恰当的图表类型。

(3)掌握制作图表的方法,能够利用图表分析、解决问题。

2、过程与方法

(1)通过展示图表的应用,使学生了解图表表达信息的特点。

(2)通过总结归纳,使学生了解几种常用图表的具体用途。

(3)通过微视频及实践,使学生掌握制作图表及利用图表分析、解决问题的方法。

3、情感态度与价值观

(1)提高学生处理信息的能力,锻炼学生思维能力,形成科学的分析、解决问题的方法,进而提升学生的信息意识。

(2)培养学生认真严谨的求知态度,养成利用数字化资源学习的习惯,提升学生社会责任感。

教学重点:

表格数据图形化;根据实际需要选择恰当的图表类型表现数据。

教学难点:

表格数据图形化;根据实际需要选择恰当的图表类型表现数据。

教学资源与媒体:

多媒体教室

教学过程:。

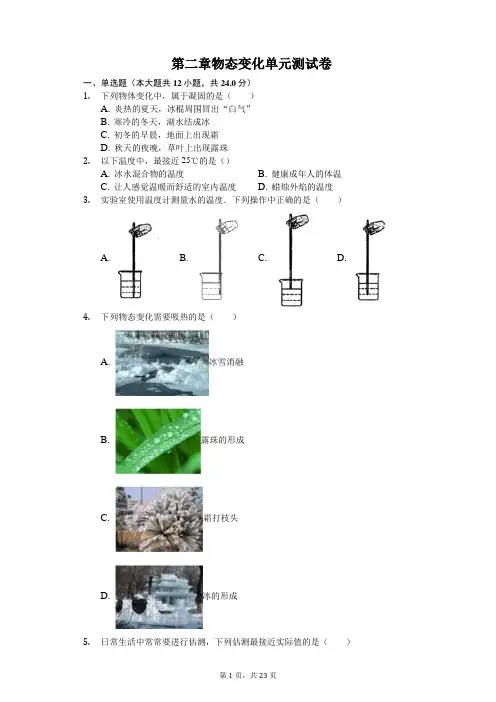

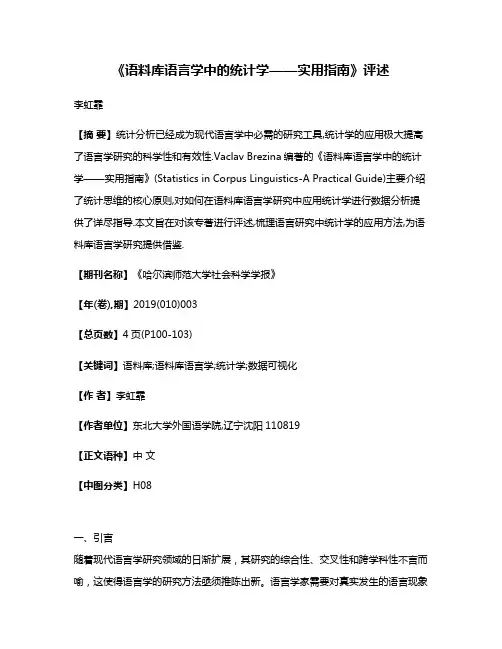

第二章物态变化单元测试卷一、单选题(本大题共12小题,共24.0分)1.下列物体变化中,属于凝固的是()A. 炎热的夏天,冰棍周围冒出“白气”B. 寒冷的冬天,湖水结成冰C. 初冬的早晨,地面上出现霜D. 秋天的夜晚,草叶上出现露珠2.以下温度中,最接近25℃的是()A. 冰水混合物的温度B. 健康成年人的体温C. 让人感觉温暖而舒适的室内温度D. 蜡烛外焰的温度3.实验室使用温度计测量水的温度.下列操作中正确的是()A. B. C. D.4.下列物态变化需要吸热的是()A. 冰雪消融B. 露珠的形成C. 霜打枝头D. 冰的形成5.日常生活中常常要进行估测,下列估测最接近实际值的是()A. 某同学的身高约为160dmB. 某中学生的质量约为50kgC. 人正常呼吸一次所用的时间约为10sD. 洗澡水的温度约为℃6.水是大自然的精灵,瞬息万变中向我们展示了它神秘的特性.如图所示的四个场景中,因为水的凝固而形成的是()A. 草叶上的露珠B. 屋檐下的冰凌C. 树叶上的白霜D. 旷野上的白雾7.炎炎夏日,考场如火,细心的监考老师轻轻地在教室地面上洒了些水,不一会儿,考生们就有凉爽、舒适的感觉。

对于这一现象所蕴含的物理知识,下列说法中正确的是()A. 利用了水的蒸发、吸收热量B. 利用了水的沸腾、吸收热量C. 利用了水的汽化,放出热量D. 利用了水的液化,吸收热量8.下列关于温度计的说法中,错误的是()A. 使用温度计前,要看清温度计的量程及分度值B. 测量时,应使温度计的感温泡跟被测物体充分接触C. 只有当温度计内液面停止上升时才能读数,且视线必须与液柱的上表面相平D. 虽然不能用温度计来测量超过它的最高刻度的温度,但对于低温,温度计都可以测量9.如图所示的物态变化的实例中,属于熔化的是()A. 冰化成水B. 露的形成C. 雾的形成D. 雪的形成10.下列四种生活现象中,其物态变化属于液化的是()A. 湿衣服晾干了B. 加冰块使饮料温度降低C. 放在衣柜中的樟脑片变小了D. 夏天从冰箱内取出瓶装饮料后,瓶外壁常附着一层小水珠11.下列措施中,能使蒸发减慢的是()A. 给湿头发吹热风B. 把湿衣服晾在通风向阳处C. 把盛有酒精的瓶口盖严D. 将玻璃板上的水滴向周围摊开12.如图是某物质熔化时温度随时间变化的图象,根据图象中的信息,判断下列说法正确的是()A. 该物质为非晶体B. 该物质的熔点是℃C. 在第5min时物质已全部熔化D. 第10min时物质处于液态二、填空题(本大题共12小题,共24.0分)13.如图所示是甲、乙两种固体的熔化实验图象,由图象可知固体乙是______选填“晶体”“非晶体”,固体甲第6分钟的状态是______选填“固态”“液态”“固液共存态”.14.如图所示高原边防哨所的战士用压力锅煮面条,这是因为高原地区气压______(选填“高”或“低”),水的沸点______(选填“升高”或“降低”)的缘故。

《语料库语言学中的统计学——实用指南》评述李虹霏【摘要】统计分析已经成为现代语言学中必需的研究工具,统计学的应用极大提高了语言学研究的科学性和有效性.Vaclav Brezina编著的《语料库语言学中的统计学——实用指南》(Statistics in Corpus Linguistics-A Practical Guide)主要介绍了统计思维的核心原则,对如何在语料库语言学研究中应用统计学进行数据分析提供了详尽指导.本文旨在对该专著进行评述,梳理语言研究中统计学的应用方法,为语料库语言学研究提供借鉴.【期刊名称】《哈尔滨师范大学社会科学学报》【年(卷),期】2019(010)003【总页数】4页(P100-103)【关键词】语料库;语料库语言学;统计学;数据可视化【作者】李虹霏【作者单位】东北大学外国语学院,辽宁沈阳110819【正文语种】中文【中图分类】H08一、引言随着现代语言学研究领域的日渐扩展,其研究的综合性、交叉性和跨学科性不言而喻,这使得语言学的研究方法亟须推陈出新。

语言学家需要对真实发生的语言现象进行描写,对广泛提出的语言理论甄别验证,因此统计学成为语言学分析的重要助力。

《语料库语言学中的统计学——实用指南》(以下简称《指南》)是由兰卡斯特大学学者Vaclav Brezina编著的一本全面介绍统计学原理、方法及在语料库语言学研究中应用的专著。

本书由剑桥出版社于2018年出版,全书共296页,旨在将统计学知识与语料库语言学研究相结合,增强语言学研究的科学性,让读者在无须具备统计知识的情况下掌握统计学核心原则,在语言研究中熟练运用统计分析方法[1]。

二、结构与内容《指南》整体根据语言学研究主题进行编排,全书内容分为三大部分,共8章。

第一部分有1章,为全书的导入部分,通过实例说明了统计思维基本原则在语料库数据分析的应用过程,解释了统计学在语料库语言学研究中的重要性。

第二部分为第二章到第七章,根据语言话题进行编排。

专题03 图表解读1.图表解读图表、图形等是形象化的语言,直观简明,信息量密集,能综合检测学生捕捉信息,分析解释信息,并作出评价等诸多能力。

它是中考语文综合性学习版块中的最常考题型。

图表分两类:一是表格。

主要是统计表。

二是图形类。

主要包括统计图(柱形图、折线图、饼图、条形图、面积图、散点图、其他图案)、流程图、示意图、地图等。

近年综合性文本中的图表类解答考题,考生只需将图表所蕴含的信息用文字表述出来即可。

有时需表述其蕴含的内在信息,或是观点,或是结论。

考生可运用图文转化策略,全面了解文本包含的主要栏目、项目、类别、数据等信息。

例如由图到文的转换,一般来说需经过以下流程:源信息(图表)→观察认读→分析理解→归纳概括→文字表达。

2.常见题型1.请用简洁语言概括从数据表中得出的结论。

2.对XX图表进行比较,你能得出哪些结论?3.XX图表,反映了哪些现状(现象、问题)?……3.答题指导(1)图表○1整体认读图表内容。

关注题目、表头,把握图表大主题或方向。

图表式的要兼顾图表的各个要素(比较对象、比较角度、项目、各种数据及其变化特点),坐标曲线图要抓住曲线变化的规律,柱状、饼式图要抓住各要素的比例分配及变化情况,生产流程图要抓住事理的时空、先后逻辑顺序等。

○2关注图表细节数据。

注意图表细节,如图表下“注”等提示文字;重视数据变化,数据的变化往往说明了某项问题,这可能正是图表的关键处,也是信息的源头。

○3准确解读符号意义。

对于这类筛选整合信息的选择题,要准确还原符号的含义,辨别各选项与文中有效信息是否吻合,进而做出选择。

口诀:关注数据,横比竖比;高点低点,指向要点。

表述:要注意惯用词的使用──如约50%,用“近半”,约55%-——70%用“大部分”,70%以上用“绝大多数”,趋势可用“降低、增加”等词语,频率可用“略低、渐增”等词语,时间可用“逐月、逐年”等词语。

另外,语言表述尽量不用修饰语;概括答案,尽量用短句。

《问题研究何时“蓝天”常在》教学设计一、课程标准分析地理1第二章课程标准的内容要求为“运用图表等资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产生活联系。

”“运用示意图,说明大气受热过程与热力环流原理,并解释相关现象。

”结合两条课程标准要求可知,本章关注的对象为大气,学生需掌握大气的组成、垂直分层和大气受热过程等大气相关的知识。

同时能够将相关的大气知识运用于生活实践中去。

标准的要求为“运用示意图、图表等资料”,说明该章节注重培养学生运用资料解决问题的能力。

从本章标准的行为来看,是要求学生“说明、解释”,即重在对大气的组成、垂直分层、受热过程和热力环流等系统化的说明,以及对其与人类活动联系的科学化解释,不能简单地用生活化的语言进行单纯的描述。

二、学情分析学生在学完地理2第二章后,具备一定大气的知识和运用相关资料解决地理问题的能力。

在“问题研究”活动中,教师需重视以学生学习为中心,发挥教师的引导作用,帮助学生在该活动中巩固、迁移运用所学知识,提升地理实践能力,综合培养学生的地理核心素养。

三、活动内容分析该问题研究栏目的主题为:“何时蓝天常在”,为完成这一主题活动,教材提供了活动思路:1.认识大气污染现象。

2.了解我国大气污染的形成原因。

3.了解发达国家治理大气污染的措施和所用时间。

4.讨论我国“蓝天”常在所需要采取的措施和时间。

教材所提出的活动方案为活动开展提供了大致的框架,活动的具体内容需要教师根据学生的实际情况,教学资源、以及地区等的限制条件,制定出合适的活动设计。

此次教学内容教师可进行乡土资源开发,从学校所在区域的大气质量状况入手进行活动。

本次教学设计以北京市地区中学为例,进行设计。

具体思路为:1.认识北京市和堪培拉市大气现状和大气污染的现象。

2.通过对比北京市与堪培拉市的大气状况,及其相关的新闻报告(两市产业结构,植被覆盖率等)找出两市大气污染形成的原因,分析原因的异同之处。

4.了解两市治理大气污染的措施及所用的时间。

城镇化进程及其影响【教学目标】一、知识与技能1.理解城镇化的概念、主要标志及意义,了解推动城镇化发展的主要因素。

2.运用有关资料,概括城镇化的过程和城镇化的地域差异。

3.理解世界不同国家的城镇化进程,了解我国城镇化的特点。

4.能举例说明城镇化对地理环境的影响,了解不合理的城镇化带来的环境和社会问题;针对问题,能提出如何降低城镇化对地理环境影响的措施。

5.了解智慧城市,田园城市理论和兰斯塔德城市群的建设,能迁移借鉴到我国城市规划和新型城镇化建设。

二、过程与方法1.读图分析讨论法。

2.案例教学法。

3.自主合作探究。

三、情感、态度与价值观1.通过学习,学生能用全面的、辩证的、发展的观点来看待城镇化进程及其影响。

2.通过发达国家与发展中国家城镇化进程的盛与衰的对比分析,学生认识到发展中国家有待于增强自身的经济实力,从中找到一条中国城镇化发展的道路,为国家富强而学习。

【教学重点】1.城镇化的进程、城镇化的地域差异及其成因。

2.城镇化过程中出现的问题以及对应解决措施。

3.能举例说明城镇化对地理环境的影响。

【教学难点】城镇化的进程、城镇化的地域差异及其成因。

【教学过程】【新课导入】教师课件展示“世界地图”、“夜间灯光分布图”等素材,并介绍:苏奥米国家极地轨道伙伴卫星(Suomi NPP)是美国最新一代气象卫星。

其搭载的可见光/红外成像辐射仪(VIIRS)传感器,能够过滤掉极光、森林火光等非城市灯光,捕获到城镇中居民点、车流、路灯等发出的低强度灯光。

教材图2-32是科研人员通过收集该卫星2016年多个月份的数据,合成得到的卫星影像。

读图思考:1.对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2.世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。

夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?【新课学习】一、城镇化什么是城镇化?(通过图分析城镇化的内涵,本部分可以采取学生讨论→学生讲解→教师评价→教师总结的程序进行)1.城镇化概念:城镇化又叫城市化,是指人口和产业活动在空间上集聚、乡村地区转变为城市地区的过程。

内容名称城镇化设计者授课年级高一课时2课时选用教材新人教版高中地理必修二第二章《乡村和城镇》第二节《城镇化》一、课标分析《普通地理课程标准2017年版》对本节内容提出:2.4运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊。

本条课标表明教学重难点以及教学方法,通过资料和实例,从综合和区域的角度分析城镇化的变化发展过程及各阶段的特点,同时以人地协调观为背景探讨城镇化所带来的利与弊,以时代发展的角度运用地理信息技术来解决,培养学生的地理核心素养。

二、教材分析本节内容选自新人教版高中地理必修二第二章《乡村和城镇》第二节《城镇化》第一课时。

该内容属于必修二第二章,本章是对第一章人口学习的深化,也为后面产业与交通的学习奠定基础本章第一节从空间角度讲解城镇,该节以时间角度进行知识串联,从人口到城镇到城镇化的过程、特点、利弊及解决等有很强的逻辑性。

三、学情分析学生在初中学过城镇、聚落等概念,在必修二第一章掌握了人口的迁移,对于本章城镇化的学习有一定基础。

城镇化与学生的生活环境有一定的相关性,能够激发学生的学习兴趣,但要维持学生的注意力,同时学生仍处于思维活跃的时期,教师要注意为学生搭建学习体系的桥梁。

四、教学理念采用对比法、地图法等引导学生分析不同地区的城镇化阶段和特点。

通过知识点与案例相结合的教学模式培养学生综合思维和区域认知的地理核心素养。

在城镇化的利于弊以及解决上培养学生的人地协调观。

五、教学目标1.知识与技能:①说明城镇化对区域发展的作用,以及不同地区城镇化的过程和特点;②解释城镇化对地理环境的影响;③说出地理信息技术在城市管理中的作用。

2.过程与方法:运用资料和案例及问题探究,运动比较法、地图法等方法分析不同地区城市化的过程和特点。

3.情感态度与价值观:①通过分析城镇化进程中的利与弊,提出相关解决办法,树立可持续发展和人地协调观念;②探讨地理信息系统在城市管理中的应用,培养地理实践力。

教学重点:运用资料,分析说明不同地区城市化的过程和特点;教学难点:结合实例,说明城市化水平和社会经济发展水平之间的关系。