中国和日本在历史上的关系

- 格式:docx

- 大小:356.48 KB

- 文档页数:2

中日关系发展的历史回顾随着世界经济不断全球化,各个国家的关系也变得越来越紧密,其中中日之间的关系就显得尤为重要。

中日关系经历着从敌对到友好的历程,尽管曾经遭遇过波折,但两国在经济、文化、教育等方面的交流合作日益频繁,关系也逐渐回暖。

下面我们将从历史的角度出发,对中日关系的发展过程做一回顾。

一、封建时期的贸易交往早在16世纪,明朝与日本就开始进行贸易,由于双方的贸易需求,中日两国之间的经济往来逐渐增多。

虽然当时的贸易往来需由德川幕府中转,但对中日之间文化的交流和相互了解产生了积极的影响,同时也为日本的文化变革和“开国”奠定了基础。

二、现代的中日关系19世纪末,中国历经太平天国战争、洋务运动以及戊戌变法,已经开始接受现代化的观念,而此时的日本却已经成为了世界的大国之一。

在这个背景下,中日两国开始有更多的接触。

1902年10月,中日签订了《日中修好条约》。

然而,这并没有阻止两国之间的矛盾,尤其是在淞沪会战及中日甲午战争之后,两国的关系降至冰点。

三、中日战争与关系转型日本进攻中国,占领上海和南京,使得中日关系出现了更大的矛盾。

1937年7月7日,日本在卢沟桥附近发动了太平洋战争的序幕,开始占领全国大片土地。

直到1945年,日本才在二战中投降,这场战争让中日两国的关系彻底地恶化。

1949年,中华人民共和国成立,中日两国因政治意识形态的不同,关系陷入了新的困境。

在此期间,中日两国除了保持必要的文化、商贸等层面的交流,基本上处于敌对状态,相互疏离。

四、中国政策调整改革开放以来,中国在经济上展示了不断崛起的姿态,贸易和工业等方面也大幅发展,吸引了来自世界各地的投资者。

中国同其它国家开展合作的同时,也调整了与日本形成的经济联系。

1972年,中日签署《中日联合声明》,大幅缓和了两国关系。

1978年,中国启动了对外开放的征程,此举为中日两国之间的合作交流提供了更加广阔的空间。

两国在经济、文化等领域的交流不断深化,尽管曾经有类似“东海之争”的争端发生,但中日两国之间的合作关系逐渐加强。

中日关系历史因素中日两国的关系可以追溯到古代,这些历史因素对两国关系的发展产生了深远影响。

古代中国和日本在文化、政治和经济等方面有着密切的交流和互动。

在早期的历史上,日本受到中国的影响,学习了中国的文字、哲学、文化和制度。

唐朝时期,日本派遣了大量的使臣到中国学习,这对于日本的社会和文化发展起到了重要的推动作用。

另一方面,中国对于日本的政治、经济和文化也产生了深远的影响。

然而,随着时间的推移,中日关系经历了许多变化和挑战。

19世纪末,日本开始进行现代化改革,迅速崛起为亚洲的强国。

这引起了中国的警惕和不安。

随后,中日两国爆发了多次战争,包括甲午战争、日俄战争和第二次世界大战。

这些战争给两国带来了巨大的痛苦和损失,对两国关系造成了严重的影响。

尤其是日本侵略中国的行为,给两国的关系带来了深深的伤痛。

这段历史被广泛称为“侵华战争”,在这个战争中,日本对中国进行了大规模的侵略和残暴。

无数的中国人民在战争中牺牲,中国的经济和社会也遭受了巨大的破坏。

这段历史成为中日两国关系中最为敏感和痛苦的一部分。

然而,随着时间的推移,中日两国开始进行和解与合作。

1972年,中日建立了外交关系,开启了两国关系的新篇章。

此后,两国签署了一系列的合作协议和友好条约,促进了经济、文化和人民之间的交流与合作。

尤其是近年来,随着中国的崛起和东亚地区的变化,中日两国在经济、贸易和人文交流等领域的合作不断深化。

然而,尽管中日两国之间存在着许多历史问题和敏感的议题,但两国之间的交流与合作仍在继续。

中日两国都意识到,通过对话与合作才能实现和平与稳定。

在全球化的背景下,中日两国关系的发展对于地区和世界的和平与繁荣具有重要意义。

因此,中日两国需要共同努力,加强互信,增进相互了解,处理好彼此之间的敏感问题,推动两国关系的健康稳定发展。

中日两国的关系受到了许多历史因素的影响。

尽管存在着历史问题和敏感议题,但中日两国仍在继续推动对话与合作,以实现和平与繁荣。

日本和中国在历史上的关系如何?一、早期的互动早在公元前3世纪,中国的秦朝统一六国,这个时期的日本正在通过侵略和合并形成一个统一国家。

公元57年,中国东汉的使者到达日本,标志着两国关系正式开始。

1.两国第一次互动公元57年,日本遣唐使团成员私自前往中国,结果被当地士兵所击杀,这个事件成为了首次日本和中国交流的事件。

2.日本对汉文化的接受日本在此后的数十年里大规模的模仿中国的文明和文化。

与此同时,中国的文化也逐渐渗透到日本,成为了一部分日本文化的重要成分,包括艺术、文学、哲学等。

二、唐朝和平安时代随着中国唐朝的兴起,日本和中国的交流开始进入高峰时期。

中国和日本这两个文明之间的交流和互动史称为唐朝和日本的“大唐东游”时期。

1.文化繁荣唐朝时期日本的文化出现了前所未有的繁荣,不仅艺术、文学、哲学都得到了较大的发展,就连一般工艺业与商业领域也都得到了一定的发展。

2.大量中日人士往来此时期中日之间的交流增多,有许多人士去到彼此国家学习、旅行、做生意、扩展人际关系等等。

三、明朝和江户时代随着日本进入江户时期,中日两国的交流进入了新的阶段。

明朝末期,中国与日本的贸易逐渐恢复。

不久之后,日本也展开了对清朝的贸易。

在这个阶段,中国的影响力开始逐渐减少。

1.两国的矛盾在江户时期,日本和中国之间曾经有一些争端。

主要原因是两国之间的资本差距变得越来越大。

2.互相学习尽管两国间存在矛盾,不过日本仍然有一些学习中国的活动,包括在文学、艺术、哲学等方面。

同时,中国也吸收了日本的某些技术和文化。

综上所述,中日两国在历史上的关系非常复杂,既有互相学习的道路,也有激烈的对抗。

然而,无论什么时代,两国的文化和经济发展都会互相影响。

今天中日关系已经进入了一个新时期,两国需要相互尊重、合作共赢、做出更加积极的贡献。

中日关系的历史与现状中日两个国家在历史上存在着紧张、矛盾和合作的关系。

从古代的两国交往,到现代的政治、经济等各个方面的合作,我们可以看到中日关系的历史与现状。

一、古代的中日交往中国和日本地理位置相近,古代的两国互相交往颇为频繁,古代的中日关系在文化、军事、贸易等方面都十分紧密。

早在公元57年,中国东汉时期的皇帝汉光武帝就向日本派遣使者,此后古代的两国交往不断加强。

唐朝时期,中日文化的交流达到了高峰。

中国的唐代诗词在日本广为流传,日本武士的着装、军事智慧也深受中国文化的影响。

因此双方文化的交融不断深入,对中日两国的文化影响也不止于古代。

二、近代中日关系的历史自1840年起,中国的近代化变革引发了历次战争和军事冲突,中日两国之间的矛盾也日益激化。

1894年至1895年,甲午战争的爆发成为中国和日本两国历史上最重要的一次战争。

中国战败后与日本签订了辛丑条约,这一条约使中国付出了巨大的代价,为日本的军国主义打开了了一个缺口。

1937年7月7日,日本发起了中日全面战争,中日战争爆发,历时八年,使中国受到了巨大的伤害。

这一战争成为中国和日本关系中的重要分水岭。

战后,中国和日本两国保持相对疏远的态度,但是在日本的发展道路上加速融入国际社会后,中国和日本的联系逐渐增多。

三、现代中日关系的现状自20世纪90年代初,中日关系渐趋稳定,两国高层在国际和双边场合上频繁互动,两国之间的贸易和投资也日益增多。

随着中国的崛起和日本的经济困境,中日之间的经济联系日益紧密,2010年中日贸易总额达到了2971亿美元,中国成为了日本的最大贸易伙伴,而日本也是中国的第三大贸易伙伴。

但另一方面,中日关系在政治和历史问题上依然存在分歧和争议。

其中最重要的问题是中国和日本之间的领土争端,“钓鱼岛问题”成为了政治和舆论领域关注的热点话题。

此外,战争历史、对侵华行为的道义认识也是中日关系的一大阻碍。

为了改善两国关系,中日两国领导人也在历史和地缘政治的基础上进行了长期、复杂的谈判。

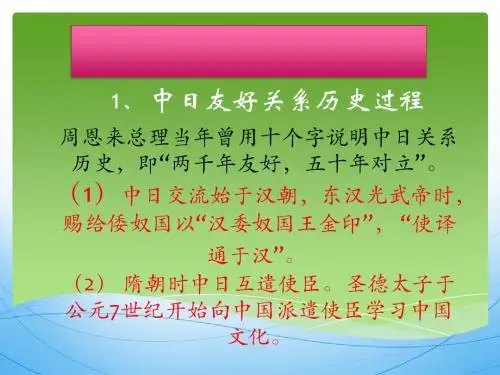

高考历史复习专题十九中日关系【知识整合】一、中国古代历史时期的中日关系(一)两汉时期:1、西汉:汉武帝时,日本有30多个小国与汉朝来往2、东汉初:日本倭奴国王谴使来汉,光武帝赐赠“汉倭奴国王”金印,中国的铸铜和制铁技术在汉代传入日本(二)隋唐时期1、全方位交往:派谴使节和留学生、仿照唐制、学习建筑、教授儒教、贸易往来2、著名人物:日—吉备真备;中—鉴真(三)明清时期明:倭寇侵犯我国东南沿海,民族英雄戚继光和俞大猷领导抗倭斗争清:闭关锁国,中日交往基本断绝二、中国近代历史时期的中日关系1、清政府统治时期(1)1894—1895年,甲午中日战争(2)1900—1901年,加入八国联军侵华战争(3)1904—1905年,日俄战争特点:日本逐渐成为侵华主凶,大大加深了中国的半殖民地化程度2、北洋军阀统治时期(1)1914年,入侵中国某某(2)1915年,提出“二十一条”(3)1922年,在华盛顿会议上,日本迫于中国人民的斗争以及英美等国压力,将某某归还给中国。

特点:日本与美国争夺,逐渐形成独霸中国的局面3、某某国民政府统治时期(1)1931年,九一八事变(2)1935年,华北事变(3)1937年,七七事变,全面侵华(4)1945年,日本无条件投降特点:日本从局部侵华到全面侵华,最终失败三、现当代史上的中日关系1、新中国成立后:日本追随美国仇视中国,中日关系处于“冷战”对立时期2、20世纪70年代: 1972年,田中角荣访华,中日邦交实现正常化,中日关系进入和平友好交往时期。

3、20世纪90年代中日关系一波三折。

21世纪初中日关系在友好合作与竞争摩擦并存情况下发展。

【重点突破】一、中日关系的演变1、和平友好交往时期从秦汉到隋唐,中日关系始终以和平友好交往为主流,两国同属于东亚文化圈,中日在政治、经济、文化等各方面进行友好交往。

2、日本侵华时期日本自明治维新以来,国力强盛,对中国不断采取了野蛮的侵略战争,特别是第二次世界大战,妄图把中国变为日本的殖民地,给中国人民造成了难以抹平的创伤;中国人民不断进行抗日斗争,并在1945年取得最终胜利。

一、古代中日关系:中强日弱友好为主(一)隋唐时期:以华为师隋唐时期:日本派遣隋使、遣唐使(13次)来华学习。

唐朝时,日本留学生阿倍仲麻吕(汉名晁衡)后来中了进士,留在唐朝做官。

唐玄宗时鉴真和尚六次东渡抵日本,留居十年,对建筑、医学、艺术有突出贡献。

日本都城平城京的建筑类似长安。

唐诗、书法、饮食和风俗习惯在日本广泛流传。

(二)明朝时期:侵犯失败明朝时期:倭寇侵犯;戚继光抗倭。

1565年,浙东、福建、广东倭寇基本肃清。

二、近现代中日关系:日强中弱日本侵华(一)清朝时期:屡次侵华在过去历史中,由于中国长期处于世界前列,日本曾是中华东亚秩序的一员。

但是,甲午之战中国战败,中国被迫向日本割地、赔款,从此中日力量对比彻底倒置。

中国丧失转变为一个现代国家的历史机遇,而日本却由此进入世界强国行列。

此后,日益强盛起来的日本多次对中国进行武装侵略,直至第二次世界大战结束,1945年日本战败无条件投降。

中日关系由古代的友好相处转为近代日本多次对中国侵略欺压,甲午战争是转折点。

甲午之战,即发生在东亚文明板块内的激烈撞击,是由东亚秩序与西方秩序之间的冲突引发的。

西方列强入侵中国使东亚秩序遇到破坏,而日本随后成为东亚秩序挑战者。

一些政治学家认为,西方秩序是以帝国式等级体系将许多国家联系在核心国家周围。

即强国将弱国作为经济政治附庸,进行商品倾销和资源掠夺。

这种国家关系结构是西方社会强盛的制度基础。

东亚秩序则是自由松散地组成宗主国与其藩属国之间的关系。

即“封贡”关系。

尽管藩属国“纳贡”也有贸易的成分在其中,但不占主要地位。

东亚秩序是僵化的、未受挑战的。

在此之前的几千年中,虽然有一些少数民族对东亚秩序进行挑战,并取得一些成功,但从未改变这种秩序结构。

而西方秩序则呈现着现代结构,充满竞争活力。

大陆型封闭式的中华秩序,最终被海洋型开放式的西方秩序撞了个粉碎。

西方列强入侵中国使东亚传统秩序遭到破坏,日本成为最大的受益者。

当日本发现西方力量的强大,便决定与之合流;对西方列强来说,他们在向中国进击时如能有一个东亚同谋者,那将极为有用。

日本与中国的历史关系与冲突日本与中国的历史关系与冲突引言:日本与中国是两个亚洲重要国家,虽然地理上相邻,但是它们的历史关系一直存在着纷争与冲突。

本文将围绕日本与中国的历史关系与冲突展开详细讨论,探讨两国之间的政治、经济、军事等多个方面的争端,并分析背后的原因。

一、历史背景:1.1 古代时期:在古代时期,古代中华文明和日本的古代文明都独立存在。

中国的中心领土扩展到朝鲜半岛,而日本则发展出独特的文化和政治制度。

两国之间有一定的文化交流,但也存在着冲突和争夺。

1.2 异族统治时期:日本的异族统治时期是两国历史关系的重要转折点。

中国曾在13世纪时为元朝的附属国,而在19世纪日本则经历了殖民化的阶段,使得两国之间的政治与经济关系紧张。

二、领土争端与战争:2.1 史书中的争端:有一些史领导载了日本和中国之间的领土争端。

其中最著名的是对于钓鱼岛(Diaoyu/Senkaku)的争议。

两国都宣称它们对该领土拥有主权,这导致了一系列的冲突和紧张局势。

此外,还有对于边界线的争议,如朝鲜半岛的归属问题等。

2.2 战争与侵略:在20世纪初,日本对中国进行了多次侵略,其中最为著名的是侵华战争(日本侵占中国东北和华北地区)和南京大屠杀等。

这些战争导致了大量的人员伤亡和仇恨感。

三、经济与贸易冲突:3.1 扩张经济与贸易战:在经济全球化的背景下,中国的崛起与日本形成了直接的经济竞争。

两国在贸易上存在很多摩擦,诸如关税问题、贸易壁垒等。

另外,中国日益强大的制造业和出口市场也是与日本竞争的主要原因之一。

3.2 投资与竞争:同时,中国和日本的投资和竞争也在不断扩大。

两国企业在对方市场上展开激烈的竞争,并试图争夺战略性的市场份额。

这使得贸易关系复杂化,也增加了两国之间的难题和冲突。

四、政治价值观冲突:4.1 民族主义与历史歧视:中国和日本都有着强烈的民族主义情绪,尤其是对于那些与对方国家相关的历史事件。

两国对于彼此历史的解释存在差异,这导致了对方的历史修正主义和历史歧视。

从古至今日本与中国的关系至今,渊源流长,屈辱与荣耀并存。

处于友好的关系的立场,和谐融洽的辉煌。

与扶桑(日本)交往,主要的交通要道是“海上丝绸之路”,我国海上丝绸之路的路线是从山东的蓬莱出发---扶桑的大阪(最后一站),海上丝绸之路使扶桑的人民的精神和物质上得到了一定的满足,使他们的生活更加的充裕。

到了唐朝时期,我国与日本的交往主要表现在:文化,物质,宗教,建筑等方面。

文化方面:日本的“文明开化”逐渐使日本走向富强;物质方面:日本的丝绸,瓷器主要是中国出售的,在日本,挖掘出中国的开元同宝钱,在中国,挖掘出日本的银币,说明了唐朝时的中日交往频繁;宗教方面:中国的高僧鉴真东渡到日本学习,日本的高僧吉备真倍到中国学习:建筑方面:日本的萘良城是仿造中国的长安修建的。

唐朝时期中日关系十分融洽。

从明朝中后期开始,中日关系就开始走向侵略与反侵略的历史深渊。

拥有五千年悠久文明的中国礼仪之邦,开始遭到外来侵略。

澳门被葡萄牙人侵占,台湾被荷兰人侵占,日本也开始侵犯中国。

倭寇一直在沿海侵扰我国,百姓困苦不堪。

1553年,倭寇大举登陆,严重影响我国内陆的发展,明朝皇帝派戚继光到沿海抗倭,戚继光在台州九战九捷,取得大胜,随后他又与广东的俞大猷一起抗倭,终于把倭寇荡清,抗倭名将戚继光留名青史。

到了清朝时期,尤其是乾隆以后,中国的政治日益腐败,日益黑暗,各个国家都在变法图强,惟独中国还沉浸在“天朝上国”的美好幻想里,而此时的日本,被美国敲开闭关锁国的大门(美国将军培理对日战争,日美签订《日美亲善条约》(即《神奈川条约》))以后,倒幕派使明治天皇恢复了权利,日本开始了著名的“明治维新”改革,拙见走上富强的道路。

明治维新以后的日本开始向西方学习,建立了一支绝对效忠天皇的军队,那就是以后对外侵略的部队“皇军”。

古代中日关系史古代中日两国有着深厚的历史渊源和长期的友好经济文化交流。

汉朝西汉时,日本有三十多个小国与汉朝有来往。

东汉初,日本倭奴国王遣使来汉,光武帝赠赐给“汉倭奴国王”金印。

中国的铸铜和制铁技术,这时也传入日本。

20世纪初,日本发现了两汉时期的铜镜。

唐朝1、“遣唐使”阿倍仲麻吕(原名晁衡)。

长期留居中国,擅长诗文。

在唐历任光禄大夫、秘书监等职。

他与著名诗人李白、王维等人有着深厚的友情,常做诗相酬赠。

日本留学生回国以后,对中国文化的传播起了十分重要的作用。

2、空海与鉴真和尚日本来中国学习的学问僧共约九十余人,其中最著名的是空海。

他于804年(贞观二十年)来中国,在长安青龙寺向惠果学密宗,回国时带回一百八十多部佛经,在日本建立了密宗。

中国僧人也不断东渡日本,沟通中日两国的文化,其中贡献最大的是鉴真和尚。

日本现存的唐招提寺,就是鉴真及其弟子所建,它对日本建筑有重要的影响。

3、政治和教育在政治方面,645年(贞观十九年),日本参考隋唐均田制和租庸调制,实行班田收授法和租庸调至;仿照隋唐的官制,改革了从中央到地方的官制;参照隋唐律令,制定了《大宝律令》。

在教育方面,天智天皇时期在京都设立大学,以后学制逐渐完备,各科的内容基本上和唐朝相仿。

4、语言文学留学生吉备真备和学问僧空海在日本人民利用中国汉字的标音记意基础上,创造了日文假名字母,吉备真备用汉字楷体偏旁造成“片假名”,空海采用汉字草体造成“平假名”。

5、日本生活习惯在生活习惯方面,唐人打马毬、角抵、围棋等体育活动,亦先后传入日本。

茶叶;唐服在节令方面,端午节饮菖蒲酒,七月十五盂兰盆会,九月九日重阳节,都由唐朝传入日本6、文学艺术文学方面,唐朝著名作家的诗文集相继传入日本,其中形象鲜明、语言通俗的白居易诗,尤为受到喜爱。

而留学生晁衡、吉备真备、橘逸势等人对中国的诗文都有很深的造诣。

在艺术方面,唐朝的音乐、绘画、雕塑、书法、工艺美术等也纷纷传入日本。

在科学技术方面,唐朝先进的生产技术、天文历法、医学、数学、建筑、雕版印刷等陆续传入日本。

☆历史讲座教案☆以史为鉴,展望未来——中日关系的历史与现状中国和日本是一衣带水的邻邦。

中日两国有着两千余年的交往历史。

在漫长的历史进程中,多数时期两国人民和睦相处,与亚洲各国人民一道,共同创造了博大精深的东方文明。

虽然日本军国主义发动的侵略战争,给中国人民带来深重灾难,但中国政府始终把维护和发展中日睦邻友好关系作为长期国策,置于对外关系的重要地位,并一向认为,中日友好关系的发展不仅有利于两国人民,而且有利于亚洲和世界的和平与稳定。

一、古代中日关系1.汉朝封日本国王为“汉委奴国王”古代中国和日本确实是很早就有来往。

司马迁《史记》里记载的徐福,带500童男童女、种子、工匠等,到蓬莱仙岛去找长生不老的药。

具体徐福到哪儿了,《史记》里没有记载。

但在日本的和歌山县就有徐福的庙纪念徐福,说明徐福确实到过日本。

最准确的是在公元57年,在中国史书《后汉书》上有记载,日本有人到中国的汉朝来朝贡,中国的汉朝封其为“汉委奴国王”,给其一个金印,这个金印后来在日本出土文物中发现了。

从汉代开始一直到隋朝,基本上中国和日本就是这么一种关系,就是日本人派使者到中国来朝贡,中国王朝对他册封。

2.隋唐时期,中日交往频繁到了隋朝的时候中日的关系有一些变化了,日本这时候不是来朝贡,而是派使者来了。

在隋朝叫遣隋使,前后来了4次。

到唐朝的时候叫遣唐使,来中国13次。

来中国的日本人比较多的,一个是僧人,叫留学僧,还有留学生,两者比较起来还是僧人占多数。

这个时候,日本是全面地向中国学习,包括现在日本的和服就是仿照唐服宽松的形式加以改造,创造出了日本独特的服装。

日本学中国哪样都学,包括中国的政治制度、经济制度,日本完全是照抄照搬的。

3. 古代中日之间战争可以说古代大部分时间两国人民,包括政府都是在友好的交往中度过的,但也不是说就没有摩擦。

古代中日间有三次战争:第一次是663年,是缘于朝鲜。

朝鲜当时有三个国家,百济、新罗、高丽。

当时的新罗和唐朝的关系比较好,百济、高丽和日本的关系比较好。

中日关系发展发展历史进程及未来发展趋势中日关系是世界上历史最悠久、关系最密切的两个邻国之一。

在长期的历史演变中,中日关系经历过战争、冷战、和解和合作等多个阶段。

本文将阐述中日关系的历史进程和未来发展趋势。

一、历史进程1. 古代时期中日两国在早期的时候是互相交流、互相影响的。

中日的文化交流始于东汉时期,达到了鼎盛时期。

日本受到了中国的文化影响,汉字、书画、诗歌、哲学等文化传统与中国基本上相同,弥漫着中国的影响。

并且,由于日本与中国大陆的距离较近,导致日本在很长一段时间内一直沿用着中国古代的诗歌、祭祀、礼仪等传统。

2. 近现代时期第一次鸦片战争及后续的鸦片战争、甲午战争等使中日关系变得紧张。

直到1937年,日本发动了全面侵华战争,中国抗日战争爆发后,两国关系进一步恶化。

1945年日本被击败,关系持续紧张。

1949年中华人民共和国成立,日本开始恢复经济,在20世纪50年代,两国商业交流逐渐展开,1954年签订了日中和平友好条约。

周恩来总理首次对日本进行正式访问,两国关系得以改善。

1980年代,中日关系迎来了“和平友好时期”,两国签订了《中日和平友好条约》和《中日和平友好条约实施协议》。

1984年两国互设驻使馆,1987年达成“中日经济技术合作协定”,进一步推动了双方经济领域的合作。

3. 当代时期21世纪初,中日关系再度陷入波折。

2001年,安倍晋三就中日平常大使馆遗失的文件事件引发争议,2005年安倍晋三参拜靖国神社更是导致两国争议加剧。

此外,钓鱼岛主权问题、东海海域划界、历史问题等引起了中日间的矛盾。

2010年,中日两国达成《中日联合声明》,标志着中日关系重新回到正常轨道上来。

但由于历史问题和领土争议,以及日本对华敌意等因素的影响,中日关系发展的过程中,总有起起伏伏和曲折感。

此外,中日双方还开展了多轮领导人会晤,在经济、文化、教育、科技等领域的合作也不断扩大。

两国已经成为相互重要的经贸合作伙伴。

在国际关系中,中日也有很多相同的责任和利益,如气候变化、全球经济平衡等问题。

中日关系的历史发展与现实问题中日两国的关系,自两国建交以来就一直处于汹涌澎湃的变化之中。

历史上,由于各种原因,中日关系曾多次陷入冰点,甚至爆发过动荡事件,如“九一八事变”、“南京大屠杀”等等,这些事件使中日关系一度彻底破裂。

然而,也正是在纷繁复杂的历史漩涡中,中日两国在各个层面上不断地进行交流与合作,进而推动中日友好关系的发展与壮大。

一、历史背景中日文化交流可追溯至3000多年前,早在中国夏朝时期,日本就跟随中国文化模仿中国手工艺品建立了自己专属的文化。

公元6世纪左右,日本的大和朝廷开始向中国的隋朝展开外交活动,这一时期被称为“大和时代”。

日本朝贡使的访问使许多中国的政治、文化、宗教思想得以传到日本,而且也促进了两国之间的文化交流。

1949年中国新政府成立以来,其对日外交政策一度处于低谷中。

在1945年二战结束之后,日本的军事力量尽管已经遭到打击,但一些残余势力仍未放弃对中国的进攻。

加上台湾地位等问题,中日关系历经波折。

直到1972年,随着中美关系的正常化和对中国倡导“三个世界”战略思想的出现,中日关系逐渐走向正常化。

二、现实问题中日关系虽然缓慢地向好的方向发展,但仍然有不少现实问题需要解决。

历史问题是中国对日中关系的主要障碍之一,日本在二战时期对中国人民犯下过多的战争罪行,如南京大屠杀、731部队细菌战、慰安妇问题等,中国及其人民不断要求日本正确对待及认可历史错误。

此外,钓鱼岛问题也是中日关系的另一个敏感问题,两国在该领土主权问题上存在一些分歧,需要通过谈判与协商来解决。

经济问题是中日关系另一个热议的议题。

2000年以来,随着中国的崛起和日本的经济衰退,两国之间的经济往来加强。

但随着中国在经济、贸易和一些新兴产业方面的发展,中日关系也面临着新的挑战。

三、展望未来展望未来,中日关系的走向取决于两国的共同意愿和共同努力。

底线是,两国必须加强互相了解、尊重对方的利益和民族尊严,和平友好地发展关系。

在此基础上,中日两国可以发展经济贸易合作,以共享更加繁荣的未来。

中日关系历程中日关系历程历史以来的中日关系大体可分为古代、近代、战后至60 年代末、70 年代初以来四个阶段。

每一个阶段又表现出明显的阶段特征。

古代史阶段: 日本“以华为师”, 两国友好交往源远流长。

近代阶段: 先是先进的中国人“以日为师”寻求救亡图存的道路, 后由于日本走上军国主义道路, 中日关系从友好走向战争。

战后到60 年代末, 受中美关系的影响, 可以说日本与中国的关系是中美关系的附属品, 整体上看处于隔绝、仇视、敌对状态。

70 年代初开始, 中日关系进入了一个新时代, 合作交流逐步成为主流, 但仍未走上健康发展的快车道。

一、古代阶段, 中日两国人民友好交往, 共同缔造东方文明中日两国隔海相望, 早在秦汉时期就开始了友好交往, 可谓中日友谊源远流长。

在汉武帝时, 日本就有30 多个国家通过朝鲜半岛“使译通于汉”。

光武帝时赐“汉委奴国王金印”。

中国的铁器、铜器、帛等传入日本, 丰富了日本人民的物质文化生活。

南北朝, 中国移民到日本传播植桑养蚕、制造丝织品和冶铁技术。

3———5 世纪, 汉字传入日本, 日本根据中国汉字创日本文字。

隋朝时, 日本就多次派使节来中国, 开始学习中国的典章制度和文化知识。

唐代, 中日友好更是盛况空前, 日本遣唐使、留学生、高僧大批来华, 如吉备真备、阿倍仲麻吕与中国高僧鉴真都堪称中日友好使者。

日本留学生回国后, 强烈要求社会改革, 促成“大化改新”, 促进了日本由奴隶社会向封建社会过渡。

中国文化极大地推动了日本社会的进步。

宋代到清朝, 贸易往来一直是中日交往的一个重要方面。

纵观古代历史, 中日两国人民在不断的交往过程中, 建立了相互尊重, 相互学习的优良传统, 形成了相互友好的深厚底蕴。

二、近代史阶段, 中日分道扬镳, 从友好走向战争1840 年鸦片战争后, 中国逐步沦为半殖民地半封建社会。

日本则通过“明治维新”全面“西化”, 与东方文明分道, 走上强国之列。

中国先进的知识分子在19 世纪末20 世纪初“以日为师”, 寻找救亡图存的道路, 如饥似渴的向外国学习。