人教版初中语文文言文之字的用法

- 格式:pptx

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:11

关于初中文言文之的用法文言文是中国古代的一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。

关于初中文言文之的用法有哪些呢?下面是店铺整理的关于初中文言文之的用法,欢迎阅读关于初中文言文之作为代词的用法1.执策而临之,曰:“天下无马。

”(《马说》)2.名之者谁?山之僧智仙也。

(《醉翁亭记》)3.以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(《小石潭记》)4.闻水声,如鸣佩环,心乐之。

(《小石潭记》)5.撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)6.下视其辙,登轼而望之。

(《曹刿论战》)7.公(袁可立)曰:“吾自任之!”(明·黄道周《节寰袁公传》)关于初中文言文之作为动词的用法1.吾欲之南海,何如?(《蜀鄙二僧》)到,去2.送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》)同上3.送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》)同上4.尝与人佣耕,辍耕之垄上。

(《陈涉世家》)在5、福王之国,派夫派骑唯唯不胜支。

(明陈继儒《大司马节寰袁公(袁可立)家庙记》)关于初中文言文之作为助词的用法1.“之”作结构助词“的”解。

如:①见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

(《童趣》)②以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?(《愚公移山》)③关关雎鸠,在河之洲。

(《关雎》)④小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)⑤公输子之意不过欲杀臣。

(《公输》)⑥寡人欲以五百里之地易安陵,安陵君其许寡人!(《唐雎不辱使命》)由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“趣”、“洲”、“狱”、“意”、“地”)或名词性短语(如“一毛”)时,“之”作结构助词“的”解。

2.“之”用于主谓之间,不译。

如:①甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)②徐公不若君之美也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)③子非鱼,安知鱼之乐?(《庄子与惠子游于濠梁》)④以天下之所顺,攻亲戚之所畔。

(《得道多助,失道寡助》)⑤先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

(《岳阳楼记》)从这些例子可以看出,当“之”用在一个名词或代词(主语)和一个动词或形容词(谓语)之间时,“之”不译。

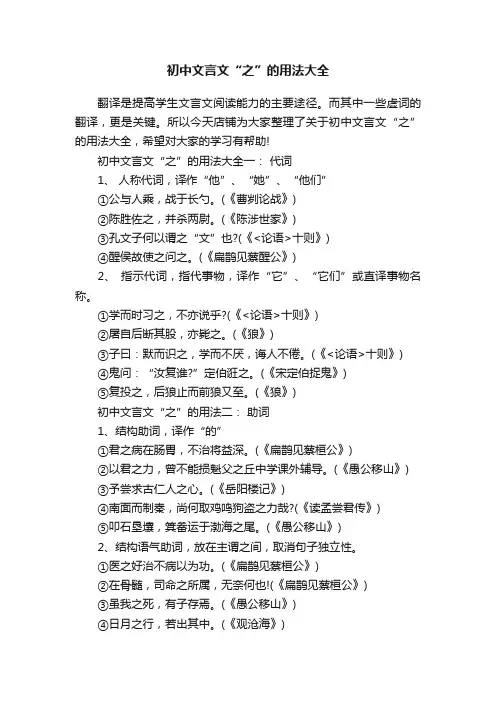

初中文言文“之”的用法大全翻译是提高学生文言文阅读能力的主要途径。

而其中一些虚词的翻译,更是关键。

所以今天店铺为大家整理了关于初中文言文“之”的用法大全,希望对大家的学习有帮助!初中文言文“之”的用法大全一:代词1、人称代词,译作“他”、“她”、“他们”①公与人乘,战于长勺。

(《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(《陈涉世家》)③孔文子何以谓之“文”也?(《<论语>十则》)④醒侯故使之问之。

(《扁鹊见蔡醒公》)2、指示代词,指代事物,译作“它”、“它们”或直译事物名称。

①学而时习之,不亦说乎?(《<论语>十则》)②屠自后断其股,亦毙之。

(《狼》)③子曰:默而识之,学而不厌,诲人不倦。

(《<论语>十则》)④鬼问:“汝复谁?”定伯诳之。

(《宋定伯捉鬼》)⑤复投之,后狼止而前狼又至。

(《狼》)初中文言文“之”的用法二:助词1、结构助词,译作“的”①君之病在肠胃,不治将益深。

(《扁鹊见蔡桓公》)②以君之力,曾不能损魁父之丘中学课外辅导。

(《愚公移山》)③予尝求古仁人之心。

(《岳阳楼记》)④南面而制秦,尚何取鸡鸣狗盗之力哉?(《读孟尝君传》)⑤叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(《愚公移山》)2、结构语气助词,放在主谓之间,取消句子独立性。

①医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)②在骨髓,司命之所属,无奈何也!(《扁鹊见蔡桓公》)③虽我之死,有子存焉。

(《愚公移山》)④日月之行,若出其中。

(《观沧海》)⑤予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)3、语气助词,凑足音节。

①公将鼓之。

(《曹刿论战》)②久之,目似暝,意暇甚。

(《狼》)③怅恨久之。

(《陈涉世家》)④顷之,贼二十余骑四面集,步行负弓矢从者百许人。

(《大铁椎传》)4、结构助词,提前宾语的标志。

①菊之爱,陶后鲜有闻。

(《爱莲说》)②何陋之有?(《陋室铭》)③宋何罪之有?(《墨子.公输》)。

文言文里之字的用法《文言文“之”字用法》一、基本用法1. 作代词- 第三人称代词,可代人、代事、代物。

“爱其子,择师而教之。

”(人们喜爱自己的孩子,就选择老师来教导他。

)瞧,这里的“之”就像一个小跟班,紧紧跟在“子”(孩子)后面,指代这个孩子呢。

这就好比你有个小宠物,你走到哪都带着它,这个“之”就像那个小宠物,主人到哪它到哪,代替主人出现。

- 指示代词,这,此。

“之二虫又何知?”(这两只小动物又知道什么呢?)这里的“之”就像手指,指着那“二虫”,说就是这两个家伙呀。

这多像你在人群里看到两个调皮的家伙,然后指着他们说“这两个家伙”,这个“之”就起到了这样指示的作用。

2. 作助词- 结构助词,相当于“的”。

“古之学者必有师。

”(古代的求学的人一定有老师。

)这个“之”就像一个小纽带,把“古”和“学者”连接起来,表明是古代的学者,要是没有这个“之”,就好像断了线的珠子,意思就不那么明确啦。

- 用于主谓之间,取消句子独立性。

“师道之不传也久矣!”(从师学习的风尚不流传已经很久了!)这里的“之”就像一个魔法棒,一挥,原本可以独立成句的“师道不传”就变成了句子的一部分,就像把一个完整的蛋糕切下一块来,它让这个句子从一个大的、完整的句子变成了另一个大句子中的一部分,是不是很神奇呢?- 宾语前置的标志。

“何陋之有?”(有什么简陋的呢?)正常语序是“有何陋”,这个“之”就像一个小信号,告诉我们句子的语序变了,宾语跑到前面去了。

这就好比大家都按顺序排队,突然有个特殊的标记,有人就跑到前面去了,这个“之”就是那个特殊标记。

- 定语后置的标志。

“蚓无爪牙之利,筋骨之强。

”(蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨。

)正常语序是“蚓无利之爪牙,强之筋骨”,这个“之”就像一个小标签,把本来修饰名词的形容词后置了,还做了个标记,让我们知道这是一种特殊的语序。

这就像把衣服上的标签从前面移到后面,还做个特殊记号,告诉我们这是一种不一样的情况。

初中文言文之的用法及意义1.“之”字用作指示代词.如:①“之二虫又何知?”“之”表示“这”,意为“这两条鱼又怎么知道?”②“是吾师也,若之何毁之?”“之”表示“这样”,意为“(他)是我的老师,像这样(我)又怎么(可以)诋毁他呢?③“请京,使居之.”“之”代指处所,表示“那里”.④“见其发矢十中八九,但微颔之.”“之”,此,指陈尧咨射箭十中八九这一情况.2.“之”用作第三人称代词.这种情况出现得比较多,在课文中屡见不鲜,主要表示“他”、“她”、“它”.如:①“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?’”“之”代指“它”,“默而识之”,意即默默地在心里记住它.②“桓侯故使人问之”,“之”指代他(扁鹊),意即“桓侯特意派人去问他(扁鹊)”.③“行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之.”“之”指代它(鬼),“急执之”意即赶忙把它(鬼)捉住.3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”.如:①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”②“行不知所之.”“之”意为“到……去”.4.“之”字用作助词,这种情况比较常见,但笔者以为也最复杂,可以分为下面三种:⑴“之”用作结构助词,相当于“的”,如:①“圣人之道,卒于鲁也传之.”意即“孔子的学问,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的”.②“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思,意即“有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍”.⑵“之”字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性.如;①“桓侯曰:‘医之好治不病以为功.’”“之”在这里没有实在意义,用于取消句子的独立性.②“西蜀之去南海,不知几千里也.”同样,“之”在这里也没有实在意义.值得注意的是,这一种用法容易和“之”字用作“的”的时候混淆,应注意区分,以免弄错.⑶“之”字在句子中只起调节音节的作用,也无实义.如:①“久之,目似瞑,意暇甚.”“久之”,很久,“之”,调节音节,没有实在意义.②“填然鼓之.”在这里,“之”也是单纯调节音节,没有实义.基本上来说,在文言文中“之”的常见的用法就是上面几种,只要掌握其规律,摸准“之”的用法和意义也是不困难的.文言虚词“之”的用法可谓灵活,很多学生都难以分析其用法.靠死记一些例子,但过些日子又忘了.如何容易又方便的掌握,笔者结合自己教学作出简要介绍,即运用句子结构分析法.句子结构分析有一口诀:“主谓宾定状补,主干枝叶分清楚.谓前是状,谓后补.”由此可知古汉语中的主谓、动宾、偏正等结构.“之”的用法就可根据其在句中的位置来定.且看下面的分析:(1)形如“谓语+之”时,用作代词.如:①作《师说》以贻之.②人非生而知之者.③均之二策,宁许之以负xx.以上三例中的“之”都是代词用,分别充当谓语动词“贻”“知”“均”的宾语,构成动宾结构.反过来说,虚词“之”紧跟在谓语动词后,这个“之”就作代词用.(2)形如“主语+之+谓语”时,起取消主谓句子独立性.如:①孤之有xx,犹鱼之有水也.②xx不传也久矣.以上两个例子中“之”前的“孤”“鱼”“师道”在句子中作主语,“之”后的“有”“不传”为动词作谓语.在这种情况下,虚词“之”可以省略不译.即“孤有孔明,犹鱼有水也”;“师道不传也久矣”.(3)形如“名词+之+谓语动词/介词”时,作宾语前置的标志.如:①xx何罪之有?②何陋之有?以上两例中,“之”出现在疑问句中,“之”前面分别是名词“罪”和“陋”,“之”后面是紧跟谓语动词“有”,而且“罪”和“陋”是作为宾语在谓语动词的前面.这种情形下的“之”就作宾语前置的标志.虚词“之”不译,直接把宾语部分还原到谓语动词后面即可.(4)形如“名词+之+形容词”时,作定语后置的标志.如:①蚓无xx之利,筋骨之强.②xx千里者.③xx铿然有声者.④无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.以上三例中,虚词“之”后面的“利”“强”“千里”“铿然有声”“乱耳”“劳形”都是形容词修饰“之”前面的名词“爪牙”“筋骨”“马”“石”“丝竹”“案牍”,翻译时,“之”不用翻译,直接把形容词还原到名词的前面即可.(5)形如“定语+之+名词”时,是作结构助词,译作“的”.如:①君之病在肌肤,不治将益深.②若能以xx、越之众与xx抗衡.以上两例中,虚词“之”后面是名词“病”“众”,分别由前面的“君”“吴、越”作定语修饰,“之”就译作“的”.(6)形如“之+地点/处所名词”且句中缺少相应的谓语时,就作动词.如:①xx之晋.②吾欲之xx,何如?③辍耕之垄上.以上三例中,“之”的后面分别是“晋(国)”“南海”“垄上”作为地点名词,“之”的前面没有与“晋”“南海”“垄上”相对应的谓语动词.这种情况下,“之”用作动词,翻译为“去、往、到”.(7)形如“形容词/副词+之”时,凑成二字或四字音节,不用译.如:①顷之,烟炎xx.②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走.③余扃牖而居,久之,能以足音辨人.以上三例中,“之”在“顷”“鼓”“久”的后面,为了凑成二字音节而使用“之”.翻译时没意义.。

之字的用法文言文翻译之字的用法一、之字的来源与含义“之”字是汉字中最常见的一个字,其形状类似于倒退的“乙”字。

在古代文言文中,“之”常被用作介词,表示关系或连接;而“字”则指代记载表达意思的文字。

因此,“之字”的用法主要涉及到介词和连词方面。

二、之字作为介词的用法1. 人称代词后跟“之”在古代文言文中,人称代词后面通常可加上介词“之”,以表示更加精确的关系。

例如:“吾爱之国,吾亦爱家”,即为“我爱我的国家,同时也爱我的家”。

2. 名词后跟“之”名词后跟介词“之”的结构也相当常见。

“贪财难胜友情者,非金钱无忧真升平也”中,“财”和“友情”都是名词,在这里分别带有了定语修饰。

“金钱无忧真升平”就通过用了这个方式表述出来了。

3. 动宾结构中使用在动宾结构中,动词和宾语之间可以添加“之”,以表示干预动作或转变状态。

比如:“她听闻大喜欢了你这个新闻”,其中“听闻”是一个动宾结构,“大喜欢”就相当于插入的语言干预;“使之相信”、“令之懂得”等句子中,可以看到“之”的使用。

三、之字作为连词的用法1. 表示比较关系在表达比较关系时,“之”可以与“与”连用,组成“…之与…”这样的结构。

“臣惟恐天下不治者是也”,这里是用来表示担心恐怖分子扰乱安定社会的含义。

2. 给予或赋予的意思有时候,“之”与“以”并列出现,表示给予或赋予某种能力、品质或身份。

例如:“敌人眼中的狡诈之人”,即指敌人对你所具备的狡诈本质把你简单地归类为专门采取阴谋策略来对抗他们;还有“玩家以战士之姿决斗”,表示以战士自居去进行决斗。

3. 表达目标或方向在表达目标或方向时,常用“至于”的形式,其中包括了一个介词性的语素。

“他因天资聪颖视作将来可以在音乐领域为风云人物者”就是其中一个例子。

四、之字作为副词、形容词和动词的用法1. 作为副词“之”可以独立充当副词,用于句中修饰动词或形容词。

比如:“遵守规则,切勿过分调侃”,这里的“之”相当于现代汉语中的副词“太”。

初中文言文之的用法及意义1.“之”字用作指示代词.如:①“之二虫又何知?”“之”表示“这”,意为“这两条鱼又怎么知道?”②“是吾师也,若之何毁之?”“之”表示“这样”,意为“(他)是我的老师,像这样(我)又怎么(可以)诋毁他呢?③“请京,使居之.”“之”代指处所,表示“那里”.④“见其发矢十中八九,但微颔之.”“之”,此,指陈尧咨射箭十中八九这一情况.2.“之”用作第三人称代词.这种情况出现得比较多,在课文中屡见不鲜,主要表示“他”、“她”、“它”.如:①“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?’”“之”代指“它”,“默而识之”,意即默默地在心里记住它.②“桓侯故使人问之”,“之”指代他(扁鹊),意即“桓侯特意派人去问他(扁鹊)”.③“行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之.”“之”指代它(鬼),“急执之”意即赶忙把它(鬼)捉住.3.“之”字用作动词,意为“往,到……去”.如:①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”②“行不知所之.”“之”意为“到……去”.4.“之”字用作助词,这种情况比较常见,但笔者以为也最复杂,可以分为下面三种:⑴“之”用作结构助词,相当于“的”,如:①“圣人之道,卒于鲁也传之.”意即“孔子的学问,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的”.②“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思,意即“有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍”.⑵“之”字用于主语和谓语之间,取消句子的独立性.如;①“桓侯曰:‘医之好治不病以为功.’”“之”在这里没有实在意义,用于取消句子的独立性.②“西蜀之去南海,不知几千里也.”同样,“之”在这里也没有实在意义.值得注意的是,这一种用法容易和“之”字用作“的”的时候混淆,应注意区分,以免弄错.⑶“之”字在句子中只起调节音节的作用,也无实义.如:①“久之,目似瞑,意暇甚.”“久之”,很久,“之”,调节音节,没有实在意义.②“填然鼓之.”在这里,“之”也是单纯调节音节,没有实义.基本上来说,在文言文中“之”的常见的用法就是上面几种,只要掌握其规律,摸准“之”的用法和意义也是不困难的.文言虚词“之”的用法可谓灵活,很多学生都难以分析其用法.靠死记一些例子,但过些日子又忘了.如何容易又方便的掌握,笔者结合自己教学作出简要介绍,即运用句子结构分析法.句子结构分析有一口诀:“主谓宾定状补,主干枝叶分清楚.谓前是状,谓后补.”由此可知古汉语中的主谓、动宾、偏正等结构.“之”的用法就可根据其在句中的位置来定.且看下面的分析:(1)形如“谓语+之”时,用作代词.如:①作《师说》以贻之.②人非生而知之者.③均之二策,宁许之以负秦曲.以上三例中的“之”都是代词用,分别充当谓语动词“贻”“知”“均”的宾语,构成动宾结构.反过来说,虚词“之”紧跟在谓语动词后,这个“之”就作代词用.(2)形如“主语+之+谓语”时,起取消主谓句子独立性.如:①孤之有孔明,犹鱼之有水也.②师道之不传也久矣.以上两个例子中“之”前的“孤”“鱼”“师道”在句子中作主语,“之”后的“有”“不传”为动词作谓语.在这种情况下,虚词“之”可以省略不译.即“孤有孔明,犹鱼有水也”;“师道不传也久矣”.(3)形如“名词+之+谓语动词/介词”时,作宾语前置的标志.如:①宋何罪之有?②何陋之有?以上两例中,“之”出现在疑问句中,“之”前面分别是名词“罪”和“陋”,“之”后面是紧跟谓语动词“有”,而且“罪”和“陋”是作为宾语在谓语动词的前面.这种情形下的“之”就作宾语前置的标志.虚词“之”不译,直接把宾语部分还原到谓语动词后面即可.(4)形如“名词+之+形容词”时,作定语后置的标志.如:①蚓无爪牙之利,筋骨之强.②马之千里者.③石之铿然有声者.④无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.以上三例中,虚词“之”后面的“利”“强”“千里”“铿然有声”“乱耳”“劳形”都是形容词修饰“之”前面的名词“爪牙”“筋骨”“马”“石”“丝竹”“案牍”,翻译时,“之”不用翻译,直接把形容词还原到名词的前面即可.(5)形如“定语+之+名词”时,是作结构助词,译作“的”.如:①君之病在肌肤,不治将益深.②若能以吴、越之众与中国抗衡.以上两例中,虚词“之”后面是名词“病”“众”,分别由前面的“君”“吴、越”作定语修饰,“之”就译作“的”.(6)形如“之+地点/处所名词”且句中缺少相应的谓语时,就作动词.如:①子夏之晋.②吾欲之南海,何如?③辍耕之垄上.以上三例中,“之”的后面分别是“晋(国)”“南海”“垄上”作为地点名词,“之”的前面没有与“晋”“南海”“垄上”相对应的谓语动词.这种情况下,“之”用作动词,翻译为“去、往、到”.(7)形如“形容词/副词+之”时,凑成二字或四字音节,不用译.如:①顷之,烟炎张天.②填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走.③余扃牖而居,久之,能以足音辨人.以上三例中,“之”在“顷”“鼓”“久”的后面,为了凑成二字音节而使用“之”.翻译时没意义.。

初中语文文言文中之的常见用法各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢各位热爱语文的同学们,今天小编给大家分享的是初中语文文言文中之的常见用法,同学们认真浏览,详细笔记。

“之”是文言文中一个重要的虚词,用法复杂。

在此本文对“之”字的用法作简要的归纳。

一、用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词,可译为“我”“我们”。

如:“君将哀而生之乎?”之:代“我”。

2.第三人称代词,可译为“他”“她”。

如:“遂使之行成于吴。

”之:代大夫文种。

3.近指代词,可译为“这”。

如:“郯子之徒,其贤不及孔子。

”之:这样的。

4.代事。

如:“阙秦以利晋,唯君图之。

”之:代“阙秦以利晋”这件事。

5.代物。

如:“虽有槁暴,不复挺者,使之然也。

”之:代木。

6.代军队。

如:“子犯请击之。

”之:代秦军。

二、结构助词,分以下几种情况。

1.宾语的标志。

用于宾语和中心语之间,可译为“的”,有时不译。

如:“是寡人之过也。

”之:可译为“的”。

2.宾语前置的标志。

为了强调宾语,有时借助“之”把宾语从动词后提到动词的前面。

如:“夫晋,何厌之有?”“之”把动词“有”的宾语“何厌”提前到了动词前。

3.定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的一样,用在中心语之前,但为了强调定语有时将定语放在中心语之后,有时在定语与中心语之间用“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中心语之前。

与“之”有联系的定语后置格式有两种。

①“中心语+之+定语”的格式。

如:“蚓无爪牙之利,筋骨之强……”“利”“强”分别作中心语“爪牙”“筋骨”的定语。

②“中心语+之+后置定语+者”的格式。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”“千里”作“马”的定语。

4.补语的标志。

用在中心语和补语之间,可译为“得”。

如:“古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

”第二个“之”,是“得”的意思。

5.用在主谓之间,起取消句子独立性的作用,可不译,译时也可省去。

初中阶段文言虚词“之”的主要用法,值得收藏一,充当代词(一)人称代词。

常用作第三人称,可根据语境灵活翻译为他(她,它),他(她,它)们例:1.友人惭,下车引之。

(之:代词,可译为“他”,指元芳)(《太丘与友期》)2.知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

(之,代词,可译为为“它”)《〈论语〉十二章》3.沿河求之,不亦颠乎?(它,代指石兽)(《河中石兽》)4.岂能为暴涨携之去?(它,指石兽)(《河中石兽》)5.凡河中失石,当求之于上流。

(它,指石兽)(《河中石兽》)6.学而时习之(《论语〉十二章》)7.窈窕淑女,寤寐求之(《关雎》8.溯游从之,宛在水中央。

(《蒹葭》)9.又数刀毙之(《狼》)10.石青糁之(《核舟记》)11.执策而临之。

(《马说》)12.心乐之。

(《小石潭记》)13.具答之(《桃花源记》)14.策不以其道,食之不能尽其才。

(二)指示代词,可译为“这”“此”等1.一老河兵闻之,又笑曰…(代这件事)(《河中石兽》)2.属予作文以记之。

(代这件事)(《岳阳楼记》)3.盖简桃核修狭者为之(《核舟记》)4.乃记之而去。

(《小石潭记》)5.渔人甚异之(《桃花源记》)6.处处志之(《桃花源记》)二,充当助词,相当于“的”例:1.水陆草木之花,可爱者甚蕃。

(《爱莲说》)2.其反击之力…(《河中石兽》)3.然则天下之事…(《河中石兽》)4.山间之朝暮也。

(《醉翁亭记》)5.四时之景不同,而乐亦无穷也。

(《醉翁亭记》)6.山之僧曰智仙也(《醉翁亭记》)7.禽鸟知山林之乐,而不知人之乐。

(《醉翁亭记》)8.此则岳阳楼之大观也,闲人之述备。

(《岳阳楼记》)9.览物之情,得无异乎?(《岳阳楼记》)10.余尝求古仁人之心,异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)11.夫君子之行(《诫子书》)12.能以径寸之木(《核舟记》)13.关关雎鸠,在河之洲(《关雎》)14.所谓伊人,在水之湄(《蒹葭》)15.故虽有名马,祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。

初中文言文之的用法及意义1.“之”字用作指示代 .如:①“之二虫又何知 ?”“之”表示“ ”,意“ 两条又怎么知道 ?”②“是吾也 ,若之何之 ?”“之”表示“ ”,意“(他)是我的老 ,像(我)又怎么(能够)他呢 ?③“ 京 ,使居之 . ”“之”代指所 ,表示“那边”.④“ 其矢十中八九 ,但微之 . ”“之”,此指咨射箭十中八九一状况.2.“之”用作第三人称代 .种状况出得比多 ,在文中屡不 ,主要表示“他”、“她”、“它”如.:①“子曰:‘默而之 ,学而不 ,人不倦 ,何有于我哉 ?’”“之代指“它”默,“而之”,意即静静地在内心住它 .②“桓侯故令人之”之,“”指代他(扁) ,意即“桓侯特地派人去他(扁)”. ③“行欲至宛市 ,定伯便担鬼著肩上 ,急之 . ”“之”指代它(鬼) , “急之”意即赶快把它(鬼)捉住 .3.“之”字用作 ,意“往,到⋯⋯去”如.:①“吾欲之南海 ,何如 ?”“之”意“到⋯⋯去”,句子的意思是:“我准到南海去,怎么 ?”②“行不知所之 . ”“之”意“到⋯⋯去”.4.“之”字用作助 ,种状况比常 ,但笔者以也最复 ,能够分下边三种:⑴ “之”用作构助 ,相当于“的”,如:①“贤人之道 ,卒于也之 . ”意即“孔子的学 ,最是靠不怎么明的曾参下来的”.②“志士不盗泉之水 ,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思 , 意即“有志气的人不喝盗泉的水 ,方正的人不接受欺侮性的恩赐”.⑵ “之”字用于主和之 ,撤消句子的独立性 .如;①“桓侯曰:‘医之好治不病认为功 . ’”“之在这里没有实在乎义 ,用于撤消句子的独立性 .②“西蜀之去南海 ,不知几千里也 . ”相同 , “之”在这里也没有实在乎义 .值得注意的是 ,这一种用法简单和“之”字用作“的”的时候混杂 ,应注意划分 ,免得弄错 .⑶“之”字在句子中只起调理音节的作用 ,也无实义 .如:①“久之 ,目似瞑 ,意暇甚 . ”“久之”,好久 , “之”,调理音节 ,没有实在乎义 .②“填然鼓之 . ”在这里 , “之”也是纯真调理音节 ,没有实义 .基本上来说 ,在文言文中“之”的常有的用法就是上边几种 ,只需掌握其规律 ,摸准“之”的用法和意义也是不困难的 .文言虚词“之”的用法堪称灵巧 ,好多学生都难以剖析其用法 .靠死记一些例子 , 但过些日子又忘了 .怎样简单又方便的掌握 ,笔者联合自己教课作出简要介绍 ,即运用句子构造剖析法 .句子构造剖析有一口诀:“主谓宾定状补 ,骨干枝叶分清楚 .谓前是状 ,谓后补 . ”由此可知古汉语中的主谓、动宾、偏正等构造 . “之”的用法便可依据其在句中的地点来定 .且看下边的剖析:( 1)形如“谓语 +之”时,用作代词 .如:①作《师说》以贻之 .②人非生而知之者 .③均之二策 ,宁许之以负 xx.以上三例中的“之”都是代词用 ,分别充任谓语动词“贻”“知”“均”的宾语 ,组成动宾构造 .反过来说 ,虚词“之”紧跟在谓语动词后 ,这个“之”就作代词用 .( 2)形如“主语 +之+谓语”时,起撤消主谓句子独立性 .如:①孤之有 xx,犹鱼之有水也 .② xx 不传也久矣 .以上两个例子中“之”前的“孤”“鱼”“师道”在句子中作主语, “之”后的“有”“不传”为动词作谓语 .在这类状况下 ,虚词“之”能够省略不译 .即“孤有孔明 ,犹鱼有水也”;“师道不传也久矣”.( 3)形如“名词 +之+谓语动词 / 介词”时,作宾语前置的标记 .如:①xx 何罪之有 ?②何陋之有 ?以上两例中 , “之”出此刻疑问句中 , “之”前方分别是名词“罪”和“陋”,之“”后边是紧跟谓语动词“有”,并且“罪”和“陋”是作为宾语在谓语动词的前方 .这类情况下的“之”就作宾语前置的标记 .虚词“之”不译 ,直接把宾语部分复原到谓语动词后边即可 .(4)形如“名词 +之+形容词”时,作定语后置的标记 .如:①蚓无 xx 之利 ,筋骨之强 .②xx 千里者 .③ xx 铿然有声者 .④无丝竹之乱耳 ,无案牍之劳形 .以上三例中 ,虚词“之”后边的“利”“强”“千里”“铿然有声”“乱耳”“劳形”都是形容词修饰“之”前方的名词“帮凶”“筋骨”“马”“石”“丝竹”“案牍”,翻译时 , “之”不用翻译,直接把形容词复原到名词的前方即可 .(5)形如“定语 +之+名词”时,是作构造助词 ,译作“的”.如:①君之病在肌肤 ,不治将益深 .②若能以 xx、越之众与 xx 抗衡 .以上两例中,虚词“之”后边是名词“病”“众”,分别由前方的“君”“吴、越”作定语修饰 , “之”就译作“的”.( 6)形如“之+地址 / 地方名词”且句中缺乏相应的谓语时,就作动词 .如:①xx 之晋 .②吾欲之 xx,何如 ?③辍耕之垄上 .以上三例中 , “之”的后边分别是“晋(国)”“南海”“垄上”作为地址名词 , “之”的前方没有与“晋”“南海”“垄上”相对应的谓语动词 .这类状况下 , “之”用作动词 ,翻译为“去、往、到”.( 7)形如“形容词 / 副词 +之”时,凑成二字或四字音节 ,不用译 .如:①顷之 ,烟炎 xx.②填然鼓之 ,兵刃既接 ,弃甲曳兵而走 .③余扃牖而居 ,久之 ,能以足音辨人 .以上三例中 , “之”在“顷”“鼓”“久”的后边 ,为了凑成二字音节而使用“之”翻.译时没意义 .。

一、“之”作代词用可以代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为"他"(他们)、"它"(它们)。

如:1、作《师说》以贻之。

(《师说》,代人,作宾语。

)2、执策而临之,曰:“天下无马。

”(《马说》)3、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)4、渔人甚异之。

分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。

二、“之”作动词用如:1、吾欲之南海,何如?(《劝学》)2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》)3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》)分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有规律可循的。

动词“之”的后面一般会跟一个地点名词,如例句中的“南海”、“广陵”、“蜀州”;前面有人名或人称代词,如例句中的“吾”“孟浩然”“杜少府”,整个句子合起来应为“某人去某地”的句式。

三、“之”作助词用(在初中阶段出现的大致有五种)1、“之”作结构助词,相当于“的”。

如:①故时有物外之趣。

(《童趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《爱莲说》)译:各种草木的花。

④明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

由以上例子分析可知,当“之”后面的一个词是名词(如“趣”)时,“之”作结构助词“的”解。

2、“之”放在主谓之间,起到取消句子独立性的作用,不译。

如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳鼓。

从这些例子可以看出,当“之”用在一个名词或代词(主语)和一个动词或形容词(谓语)之间时,“之”不译。

3、“之”起调节音节作用,不译。

这种用法,在初中阶段并不多见,如:①久之,目似瞑,意暇甚。

(《狼》)②辍耕之垄上,怅恨久之。

③填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

初中人教版语文“之”子用法大全一:作助词用。

主要用法有四种类型:1.作结构动词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②③④⑤⑥⑦2.①②予谓菊,花之隐逸者也。

(周敦颐《爱莲说》)译:我认为菊花是花中的隐士。

③无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳骨。

④大道之行也。

(礼记《大道之行也》)译:当政治上最高理想实现的时候。

3.用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气的作用。

不必译出。

①公将鼓之。

(左丘明《曹刿论战》)译:鲁庄公将要击鼓进军了。

②久之,目似瞑,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)译:过了一会。

③怅恨久之。

(史记《陈涉世家》)译:因失望而怅恨了好久。

④鸣之而不能通其意。

(韩愈《马说》)。

译:他鸣叫可是不能明白他的意思。

4.宾语前置的标志。

通常出现在疑问句当中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

①②5.1.①②③④⑤箬篷覆之。

(魏学洢《核舟记》)译:用箬竹叶做成船篷覆盖在上面。

⑥闭之,则右刻“山高月小,水落石出”。

译:关上窗户。

2.指示代词。

相当于现代汉语“这”“这样”“那”“那样”等。

例如:①渔人甚异之。

(陶渊明《桃花源记》)译:渔人对这件事非常惊异。

②南阳刘子骥,高尚士也。

闻之。

(陶渊明《桃花源记》)译:听说了这件事。

③曾不能损魁父之丘。

(列子《愚公移山》)译:连魁父这座小山丘也不能铲平。

三:作动词用,相当于:“到”“往”“去”。

例如:①辍耕之垄上。

(史记《陈涉世家》)译:他停止耕作,走到田畔高地上歇息。

②杜少府之任蜀州。

译:到蜀州上任。

③又间令吴广之次所旁从祠中。

(史记《陈涉世家》)译:到驻地旁边的丛林里的④。

文言文中“之”的用法和意义一、作助词用。

主要用法有四种类型:1、结构助词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译:物体本身以外的乐趣。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《陋室金铭》)——各种草木的花。

④览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)译:(他们)观赏自然景物后的感情⑤忘路之远近。

(陱渊明《桃花源记》)译:忘记了路的远近。

⑥明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

2、用在主谓之间,取消句子独立性,使原来的主谓句成为句子成分或复句的成分。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(刘禹锡《爱莲说》)译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)译:这里没有嘈杂的音乐声侵扰耳鼓。

③予谓菊,花之隐逸者也。

(刘禹锡《陋室铭》)译:我认为菊花是花是的隐士。

④大道之行也。

(《大道之行也》礼记)译:当政治上最高理想实施的时候。

3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

例如:①公将鼓之。

(左秋明《曹刿论战》)译:鲁庄公将要击鼓进攻了。

②久之,目似暝,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)译:时间长了,4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

例如:①孔子云:“何陋之有?” (刘禹锡《陋室铭》)译:孔子说:“有什么简陋的呢?“②宋何罪之有?(墨子《公输》)译:宋国有什么罪呢?动词“有”,宾语“陋”、“何罪”,借“之”帮助,把宾语“陋”“何罪”从动词“有”后面提到动词前面。

这个“之”只是提宾标志,无实在意义。

按现代汉语的说法,“何陋之有?”即为“有何陋?” “宋何罪之有?”即为“宋有何罪?”。

5、定语后置标志。

文言文中之字的用法归纳一、字的用法在文言文中扮演着非常重要的角色,而其中之字更是与众不同。

在文言文中,字经常用来表示很多事物和概念,并且不同的之字也有着不同的含义和应用方式。

本文将归纳总结常见之字的用法,以便更好地理解和学习文言文。

二、之字最常见的用法是表示属于某个类别或范围之内的事物或人。

例如,“士”、“工”,分别表示有知识修养或具备某种技能的人。

此外,还有“匠”、“民”等词汇也是由“工”的变体构成,表示具备某种职业特点或身份特征的人。

“夫妇”、“君臣”等词语中,“夫”、“君”代表男性,“妇”、“臣”代表女性,表示夫妻、君主与臣子等关系。

可以说,通过使用不同的之字来构建名词,使得表达方式更加精确明了。

三、除了表示类别或身份外,之字还可以修饰动词和形容词,以增强其描述力。

例如,“忧愁”、“静默”的中都包含有“愁”,意味着深度忧伤和静止无声。

同样,“迅疾”、“渺茫”的中都包含有“疾”,分别表示非常快速和模糊不清的状态。

“恨铁不成钢”中的“铁”,表达了人们对于生活中不争气的人或事感到失望和焦虑之情。

四、在表示时间、顺序和程度方面,之字也经常发挥作用。

例如,“平时”、“当时”中的“时”,表示特定的时间点。

“先后”、“前后”中的“后”,意为先与后,所以排列次序非常重要。

“上下”、“高下”的中都包含有“下”,代表权威级别或高低差距。

这些之字对于明确时间、事件顺序以及强调程度具有重要作用,增加了文言文表达的准确性.五、此外,在构建谓语动词短语方面,之字还能够为文句平衡提供帮助。

例如,“兴盛日月光辉万里天空灿烂星辰闪耀”,其中通过使用多个含有“辉”字的动词短语,使得整个句子更具节奏感,增强了修辞效果。

“浮云蔽日遮山朗景如优画眩人可的美景”,通过使用多个含有“云”字的动词短语,连续重复表达了浓厚云雾遮蔽的情景效果。

六、总结起来,字作为文言文中重要的组成部分之一,具有丰富的意义和用法。

在表示类别、范围和身份时,常用之字能够清楚地划定界限,并精确地描述事物或人。