第五章 海洋水色遥感 - 海洋遥感

- 格式:ppt

- 大小:2.50 MB

- 文档页数:63

1. 狭义广义遥感狭义遥感:主要指从远距离、高空以至外层空间的平台上,利用可见光、红外、微波等探测器,通过摄影或扫描、信息感应、传输和处理,从而识别地面物质的性质和运动状态的现代化技术系统。

(利用电磁波进行遥感)广义遥感:利用仪器设备从远处获得被测物体的电磁波辐射特征(光,热),力场特征(重力、磁力)和机械波特征(声,地震),据此识别物体。

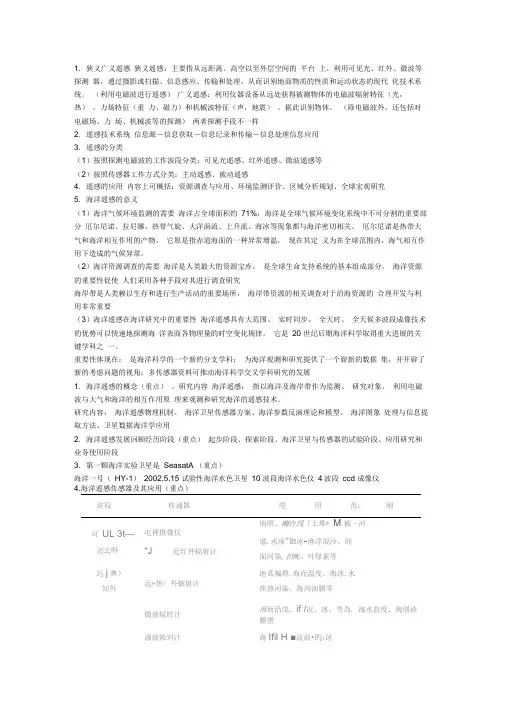

(除电磁波外,还包括对电磁场、力场、机械波等的探测)两者探测手段不一样2. 遥感技术系统信息源-信息获取-信息纪录和传输-信息处理信息应用3. 遥感的分类(1)按照探测电磁波的工作波段分类:可见光遥感、红外遥感、微波遥感等(2)按照传感器工作方式分类:主动遥感、被动遥感4. 遥感的应用内容上可概括:资源调查与应用、环境监测评价、区域分析规划、全球宏观研究5. 海洋遥感的意义(1)海洋气候环境监测的需要海洋占全球面积约71%,海洋是全球气候环境变化系统中不可分割的重要部分厄尔尼诺、拉尼娜、热带气旋、大洋涡流、上升流、海冰等现象都与海洋密切相关。

厄尔尼诺是热带大气和海洋相互作用的产物,它原是指赤道海面的一种异常增温,现在其定义为在全球范围内,海气相互作用下造成的气候异常。

(2)海洋资源调查的需要海洋是人类最大的资源宝库,是全球生命支持系统的基本组成部分,海洋资源的重要性促使人们采用各种手段对其进行调查研究海岸带是人类赖以生存和进行生产活动的重要场所,海岸带资源的相关调查对于沿海资源的合理开发与利用非常重要(3)海洋遥感在海洋研究中的重要性海洋遥感具有大范围、实时同步、全天时、全天候多波段成像技术的优势可以快速地探测海洋表面各物理量的时空变化规律。

它是20 世纪后期海洋科学取得重大进展的关键学科之一。

重要性体现在:是海洋科学的一个新的分支学科;为海洋观测和研究提供了一个崭新的数据集,并开辟了新的考虑问题的视角;多传感器资料可推动海洋科学交叉学科研究的发展1. 海洋遥感的概念(重点)、研究内容海洋遥感:指以海洋及海岸带作为监测、研究对象,利用电磁波与大气和海洋的相互作用原理来观测和研究海洋的遥感技术。

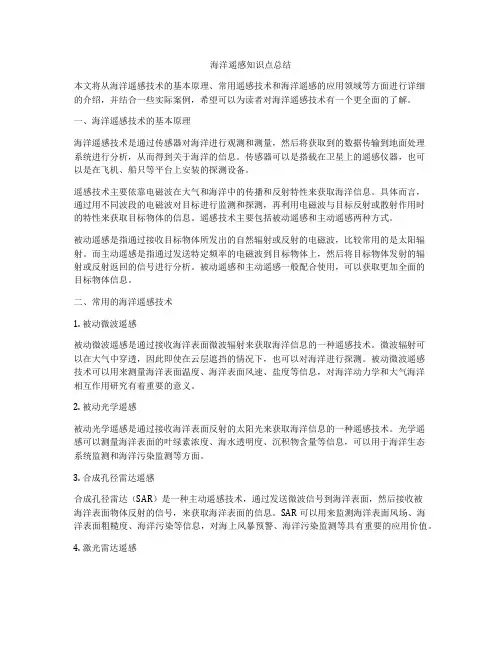

海洋遥感知识点总结本文将从海洋遥感技术的基本原理、常用遥感技术和海洋遥感的应用领域等方面进行详细的介绍,并结合一些实际案例,希望可以为读者对海洋遥感技术有一个更全面的了解。

一、海洋遥感技术的基本原理海洋遥感技术是通过传感器对海洋进行观测和测量,然后将获取到的数据传输到地面处理系统进行分析,从而得到关于海洋的信息。

传感器可以是搭载在卫星上的遥感仪器,也可以是在飞机、船只等平台上安装的探测设备。

遥感技术主要依靠电磁波在大气和海洋中的传播和反射特性来获取海洋信息。

具体而言,通过用不同波段的电磁波对目标进行监测和探测,再利用电磁波与目标反射或散射作用时的特性来获取目标物体的信息。

遥感技术主要包括被动遥感和主动遥感两种方式。

被动遥感是指通过接收目标物体所发出的自然辐射或反射的电磁波,比较常用的是太阳辐射。

而主动遥感是指通过发送特定频率的电磁波到目标物体上,然后将目标物体发射的辐射或反射返回的信号进行分析。

被动遥感和主动遥感一般配合使用,可以获取更加全面的目标物体信息。

二、常用的海洋遥感技术1. 被动微波遥感被动微波遥感是通过接收海洋表面微波辐射来获取海洋信息的一种遥感技术。

微波辐射可以在大气中穿透,因此即使在云层遮挡的情况下,也可以对海洋进行探测。

被动微波遥感技术可以用来测量海洋表面温度、海洋表面风速、盐度等信息,对海洋动力学和大气海洋相互作用研究有着重要的意义。

2. 被动光学遥感被动光学遥感是通过接收海洋表面反射的太阳光来获取海洋信息的一种遥感技术。

光学遥感可以测量海洋表面的叶绿素浓度、海水透明度、沉积物含量等信息,可以用于海洋生态系统监测和海洋污染监测等方面。

3. 合成孔径雷达遥感合成孔径雷达(SAR)是一种主动遥感技术,通过发送微波信号到海洋表面,然后接收被海洋表面物体反射的信号,来获取海洋表面的信息。

SAR可以用来监测海洋表面风场、海洋表面粗糙度、海洋污染等信息,对海上风暴预警、海洋污染监测等具有重要的应用价值。

基于遥感在海洋资源勘查中的应用

遥感是一种以卫星、飞机等空中平台进行观测和测量的技术手段,通过获取地表和物体表面的电磁能谱信息,可以实现对海洋资源的勘查和监测。

遥感在海洋资源勘查中的应用包括海洋水色遥感、海洋温度遥感、海洋色素遥感、海洋浮游植物遥感、海洋浮游动物遥感、海洋沉积物遥感等多个方面。

海洋水色遥感是通过测量和分析海洋水体的反射光谱和吸收特性,来获取海洋水质信息的技术。

利用遥感技术可以实时监测水体体积浓度、浊度、营养盐含量等参数,从而评估海洋水质的变化和污染程度,为海洋环境保护提供科学依据。

海洋温度遥感是通过测量海水的辐射热能,来获取海洋温度分布和变化的技术。

利用遥感技术可以实时获取海洋表面温度和垂直温度剖面,并结合大气热力学模型,预测海洋环流和海气相互作用等海洋动力学过程,为海洋资源的合理开发和利用提供支持。

海洋浮游植物遥感是通过测量海水中浮游植物的荧光辐射和散射特性,来获取海洋光合作用和生态系统功能的技术。

利用遥感技术可以实时监测海洋中浮游植物的生理状态和生长速率,评估海洋碳循环和气候变化的影响,为海洋资源的可持续利用提供决策依据。

遥感在海洋资源勘查中的应用具有广阔的发展前景,可以为海洋环境保护、海洋资源管理和海洋经济发展提供可靠的技术支持。

随着遥感技术和数据处理方法的不断改进和发展,相信在未来会有更多有效的遥感技术应用于海洋资源勘查中。

ISSN100922722 CN3721118/P海洋地质动态Marine Geology Letters第25卷第10期Vol25No10文章编号:100922722(2009)1020036206地质构造三维可视化系统设计与实现陈 军1,2,权文婷3,周冠华3,温珍河1,2(1国土资源部海洋油气资源与环境地质重点实验室;2青岛海洋地质研究所,青岛266071;3北京师范大学资源学院,北京100875)摘 要:地质构造三维可视化是地质勘探数据处理的重要环节,是正确认识地质构造的重要手段,从而为油藏模拟提供科学的依据。

在与Arcengine技术的支持下,结合地质构造数据特征及其应用要求,设计实现了地质构造三维分析与可视化系统。

试验结果提供了从整体到局部的多角度显示手段与几种常用的数据挖掘方法,从而有助于研究人员准确快速掌握地质构造信息,为进一步的地质研究提供科学依据。

关键词:地质构造;三维可视化;数据挖掘中图分类号:P618.02 文献标识码:A 地质对象相比于地理对象而言,具有平面分布、Z值变化连续、内部信息不完全(或者称地质对象是灰色的)和数据采集代价大等特点[1]。

长期以来,地质工作者习惯于用二维地图产品来抽象形成大脑中的三维地物,这给许多地学专家进行地学分析带来极大不便,单靠二维信息无法较好地描述地质体的三维结构。

为此,多年来地质工作者一直关注地质体三维可视化及建模技术[2]:1992年国际勘探地球物理学家协会和欧洲勘探地球物理学家协会成立了Seg/Eaeg3D建模委员会,开展了3D建模工程;1997年在巴塞罗那召开的国际数学地质会议上,Graeme和Bonham等强调地质材料收稿日期:2009207202基金项目:国家地质大调查专项“我国海域1∶100万地质地球物理系列图”(1212010511302);十一五国家科技支撑项目(2008BAC34B03)作者简介:陈 军(1982—),男,实习研究员,从事地理信息系统与遥感研究.E2mail:chenjun820711@ 3D可视化的重要性[3]。

浅论我国海洋遥感的发展及应用摘要随着对地球认识的不断深化,海洋的作用越来越被人们所认识。

因此海洋在我国社会经济建设中的战略地位极为重要,而利用空间技术检测海洋,在维护我国海洋权益、保护海洋环境、开发海洋资源、减轻海洋灾害和有效实施海洋管理等方面显得尤为重要和迫切。

关键词海洋遥感发展1前言随着对地球认识的不断深化,海洋的作用越来越被人们所认识。

海洋在整个地球环境变化中起着主要的作用,海洋环境的重要性,如对全球碳循环、全球气候变化的作用等,迫使人们采用各种手段对其进行观测和研究。

我国东临太平洋,是世界上重要的海洋国家之一。

大陆海岸线长达1.8万多千米,沿海岛屿有6500多个:岛屿岸线约1.4万多千米,并拥有300万平方千米的管辖海域。

因此海洋在我国社会经济建设中的战略地位极为重要,而利用空间技术检测海洋,在维护我国海洋权益、保护海洋环境、开发海洋资源、减轻海洋灾害和有效实施海洋管理等方面显得尤为重要和迫切。

2何谓海洋遥感海洋遥感(Oceanographic Remote Sensine)是指以海洋及海岸带作为监测、研究对象的遥感,包括物理海洋学遥感,如对海面温度、海浪谱、海风矢量、全球海平面变化等的遥感;生物海洋学和化学海洋学的遥感,如对海洋水色、黄色物体、叶绿素浓度等的遥感;海冰监测,如监测海冰类型、分布和动态变化;海洋污染监测,如油膜污染等。

海洋遥感是利用电磁波与大气和海洋的相互作用原理观测和研究海洋的,其内容涉及到物理学、海洋学和信息科学等多种学科,并与空间技术、光电子技术、微波技术、计算机技术、通讯技术密切相关,是20世纪后期海洋科学取得重大进展的关键学科之一。

3我国海洋遥感的发展我国海洋遥感技术研究始于70年代末,首次接收美国1979年和1981年发射的气象卫星系列TIROS-N/NOAh第六颗和第七颗的数据。

当时也只是把该卫星数据作为遥感试验资料,而真正投入业务运行还是80年代中期。

1990年,我国发射了气象卫星——“风云一号”,该卫星上的2个绿蓝波段是“海窗”对海水水色进行有效地遥感监测,我国开始用自己的卫星进行海洋监测。

近海海洋水色遥感技术对赤潮的监测我国近海区域海水水质随着沿海经济的发展呈现变坏的趋势,近几十年发生过多次赤潮,其主要原因就是水体富营养化。

在渔业上,赤潮直接带来了巨大损失,有时候赤潮还威胁到人类与动物的生命。

因此,找到发生赤潮的规律及赤潮产生的原因至关重要,这就需要对近海区域海水水质进行长时间的监测,除了现场采集海水样品进行分析研究之外,利用卫星遥感数据对海水水质的监测越来越受到人们的重视。

1 水体富营养化富营养化是指水体在自然因素和(或)人类活动的影响下,大量营养盐(如氮、磷等)随着流水流入到湖泊、水库、河口、海湾等水体,使水体在比较短的时间内由贫营养状态向的富营养状态变化的一种现象。

在不受人类干扰或很少受到人类干扰的自然条件下,湖泊这种从贫营养状态过渡到富营养状态的自然过程非常缓慢,一般需要上千年或更长时间;而人为排放的工业废水与生活污水中含有大量的使水体富营养化的营养物质,因此在短时间内可以使水体富营养化,且这种状态会持续较长时间。

其最主要的表现是:藻类及其它浮游生物的繁殖速度变快,藻类等大量生物越来越多,使水体含氧量下降,水质逐渐恶化,因为缺少氧气而使得鱼类及其他生物大量死亡。

水体出现富营养化现象时的最主要表现是:浮游藻类大量繁殖,即所谓的“水华”。

由于占优势的浮游藻类因种类不同而拥有不同的颜色,水面往往呈现不一样的颜色:例如蓝色、红色、棕色、乳白色等。

海洋中的“赤潮”就是海水中出现了这样的现象。

评价水体富营养化的方法主要有:营养状态指数法,营养度指数法和评分法。

营养状态指数法中根据水体透明度制定的卡尔森指数是最常用的评价水体富营养化的方法之一。

后来,日本的相崎守弘等人提出了修正的营养状态指数(TSIM),即以叶绿素a浓度为基准的营养状态指数。

这也是近海水域海水水质监测使用最多的一个指数。

除了浮游植物对水色的影响,悬浮物和黄色物质对海洋水色也会产生一定的影响。

因此,在研究近海海洋水色时,也要考虑到这些因素。

海洋遥感把传感器装载在人造卫星、宇宙飞船、飞机、火箭和气球等工作平台上,对海洋进行远距离非接触观测,取得海洋景观和海洋要素的图象或数据资料。

基本原理海洋不断地向周围辐射电磁波能量,同时,海面还会反射(或散射)太阳和人造辐射源(如雷达)照射其上的电磁波能量,利用专门设计的传感器,把这些能量接收、记录下来,再经过传输、加工和处理,就可以得到海洋的图象或数据资料。

基本性能海洋遥感系统必须具备如下性能:①具有同步、大范围、实时获取资料的能力,观测频率高。

这样可把大尺度海洋现象记录下来,并能进行动态观测和海况预报。

②测量精度和资料的空间分辨能力应达到定量分析的要求。

③具备全天时(昼夜)、全天候工作能力和穿云透雾的能力。

④具有一定的透视海水能力,以便取得海水较深部的信息。

遥感方式按照传感器工作方式,可以把海洋遥感划分为主动式和被动式两种。

主动式遥感,传感器向海面发射电磁波,然后接收由海面散射回来的电磁波,从散射回波中提取海洋信息或成象。

主动式传感器包括侧视雷达、微波散射计、雷达高度计、激光雷达和激光荧光计等。

被动式遥感,传感器不发射电磁波,只接收海面热辐射能量或散射太阳光和天空光能量,从这些能量中提取海洋信息或成象。

被动式传感器有各种照相机、可见光和红外扫描仪、微波辐射计等。

按工作平台划分,海洋遥感则可分为航天、航空和地面三种遥感方式。

发展概况海洋遥感始于第二次世界大战期间。

发展最早的是在河口海岸制图和近海水深测量中利用航空遥感技术。

1950年美国使用飞机与多艘海洋调查船协同进行了一次系统的大规模湾流考察,这是第一次在物理海洋学研究中利用航空遥感技术。

此后,航空遥感技术更多地应用于海洋环境监测、近海海洋调查、海岸带制图与资源勘测方面。

从航天高度上探测海洋始于1960年。

这一年美国成功地发射了世界第一颗气象卫星"泰罗斯-1"号。

卫星在获取气象资料的同时,还获得了无云海区的海面温度场资料,从而开始把卫星资料应用于海洋学研究。

水色遥感的原理及应用1. 水色遥感的基本概念水色遥感是一种利用遥感技术研究水体颜色、浊度和透明度等水色信息的方法。

它通过获取水体反射、散射、吸收光谱数据,进而分析水体的物理、化学和生物特性,实现对水体水质、营养盐含量、藻类浓度等参数的监测和评估。

2. 水色遥感的原理水体中各种溶解物质和浮游生物对光的吸收和散射作用是水色遥感的基础原理。

当光线穿过水体时,其能量会因为不同颜色的吸收和散射而发生改变。

水体中的溶解有机物、悬浮固体、藻类和浮游动物等都会对光线产生散射作用,吸收光的波长范围也会因水体中的溶解物质而有所变化。

利用水色遥感技术,可以通过测量不同波长光在水体中的反射光谱数据,获取水体中各种物质的浓度和分布信息。

例如,利用遥感数据可以判断水体中的营养盐含量,浮游藻类浓度,有机物质含量以及水体的透明度等参数。

3. 水色遥感的应用领域3.1 水环境监测采用水色遥感技术可以对水体中的各种物质进行快速、定量的监测。

这对于水环境的污染监测和评估具有重要意义。

通过分析遥感数据,可以确定水体中有害物质的浓度并及时发现水质异常情况,为做出相应的水处理和保护措施提供科学依据。

3.2 水资源管理水资源是人类生活和农业生产的重要基础,因此水资源管理至关重要。

利用水色遥感可以监测水体中的水质变化和水资源的分布情况,为水资源的合理开发和利用提供数据支持。

例如,在干旱地区,可以通过遥感技术监测水库和湖泊的水位和水质,及时调控供水以确保水资源的可持续利用。

3.3 水产养殖和渔业管理水色遥感技术可用于水产养殖和渔业管理。

通过监测水体中的藻类浓度、水温和盐度等参数,可以判断适宜的养殖条件,并提供养殖场的优化建议。

同时,通过遥感技术可以监测渔业资源的分布和季节变化,为渔业生产和管理提供科学依据。

3.4 海洋生态环境监测海洋生态环境的监测对于海洋生物资源的保护和可持续利用具有重要意义。

利用水色遥感可以监测海洋中的叶绿素、浮游生物等生物量浓度,判断海洋生态环境的健康状况。

海洋遥感基础及应用一、引言海洋遥感是利用卫星、飞机等遥感技术获取海洋信息的一种方法。

随着科技的发展,海洋遥感在海洋资源开发、环境保护、气候变化等方面发挥着越来越重要的作用。

本文将介绍海洋遥感的基础原理以及其在海洋科学、渔业、海洋环境监测等方面的具体应用。

二、海洋遥感基础1. 电磁波与海洋信息获取海洋遥感利用电磁波与海洋中的物质相互作用的原理来获取海洋信息。

不同波段的电磁波与海洋中不同的物质有着不同的相互作用方式,从而可获取到海洋中的温度、盐度、叶绿素含量等信息。

2. 遥感传感器与数据获取遥感传感器是获取海洋遥感数据的核心设备。

常用的遥感传感器包括微波辐射计、红外线辐射计、可见光辐射计等。

这些传感器通过接收海洋反射或辐射出的电磁波,将其转化为数字信号,进而获取到海洋遥感数据。

三、海洋遥感的应用1. 海洋科学研究海洋遥感技术在海洋科学领域发挥着重要作用。

通过获取海洋表面温度、叶绿素含量等信息,科学家可以了解海洋的动态变化,研究海洋生态系统的结构和功能,探索海洋生物多样性等问题。

2. 渔业资源管理海洋遥感技术可用于监测海洋中的浮游生物分布、海洋温度等信息,从而为渔业资源管理提供科学依据。

通过分析海洋遥感数据,可以确定适宜的渔场位置、预测渔业资源的分布和变化趋势,帮助渔民提高渔业生产效益。

3. 海洋环境监测海洋遥感技术在海洋环境监测中也发挥着重要作用。

通过监测海洋表面温度、叶绿素含量、海洋溶解氧等指标的变化,可以实时监测海洋环境的状况,及时发现和预警海洋污染事件,保护海洋生态环境。

4. 气候变化研究海洋是地球上重要的热交换介质,对气候变化有着重要的影响。

海洋遥感技术可用于监测海洋表面温度、海洋风场等信息,为气候变化研究提供数据支持。

通过分析海洋遥感数据,科学家可以了解海洋对气候变化的响应过程,预测未来的气候变化趋势。

5. 海洋灾害预警海洋遥感技术在海洋灾害预警中起到了重要作用。

通过监测海洋表面风场、海浪高度等信息,可以及时预警台风、海啸等海洋灾害事件,为海洋沿线地区的居民提供重要的安全保障。