从汉到元政治制度的演变

- 格式:ppt

- 大小:5.00 MB

- 文档页数:32

从汉至元政治制度的演变汉至元政治制度的演变汉至元是中国历史上的一个重要时期,也是政治制度发展的关键时期。

在这个时期内,中国经历了多个王朝的更迭,从汉朝开始到元朝的建立,政治制度逐渐变化,体现了中国政治制度的发展和演变。

在汉朝时期,中国实行的是封建制度。

汉朝建立之初,实行了分封制,设立诸侯王,以减少中央政权的压力,并通过分封,确保天子对全国的控制。

汉朝实行了三公九卿制度,定期选拔官员,强调以才德为主,使得官员选拔更加公正。

此外,汉朝还设立了地方官员,以分工来达到更好的管理。

随着汉朝的衰落,政治制度发生了较大变化。

在三国时期,中国出现了多个分立的政权,政治制度逐渐向着中央集权的方向发展。

魏晋南北朝时期,中央政权逐渐强大起来,地方的分封制度被削弱,中央政权对地方的控制力度增强。

到了唐朝,中国政治制度迎来了一个新的高峰。

唐朝实行了科举制度,即通过考试选拔官员。

科举制度强调以文化才能为主,使得官员选拔更加公平,也增加了社会流动性。

同时,唐朝还设立了地方官员,以便更好地管理地方事务。

宋朝时期,中国政治制度出现了一些新的变化。

宋朝仍然实行科举制度,但选拔官员的考试内容更加注重实用性,以适应社会发展的需要。

此外,宋朝还设立了中书省、礼部、兵部等中央机构,进一步加强了中央集权。

元朝是中国历史上的一个特殊时期,政治制度发生了较大的变化。

元朝实行了蒙古的政治制度,强调军事化管理。

元朝设立了行省、州、县等地方行政机构,加强对地方的控制。

此外,元朝还设立了行省监察机构,对地方行政官员进行监督。

总的来说,从汉至元政治制度的演变可以看出,中国政治制度在不同的历史时期发展和变化,逐渐向着中央集权的方向发展。

同时,官员选拔制度也逐渐改变,从分封制到科举制,强调以才德为主;地方行政机构的设立也逐渐完善,以便更好地管理地方事务。

这些变化体现了中国政治制度的发展和进步。

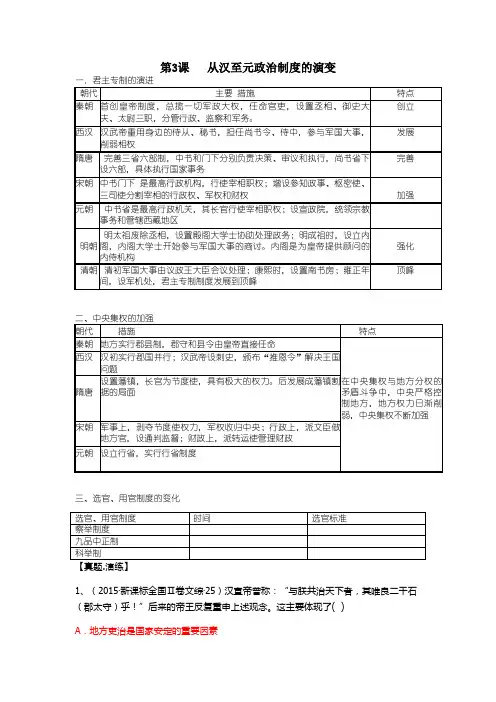

汉至元政治制度的演变知识归纳在一定的时期,在一定历史条件下,会形成一定的法令和政治制度等规范,下面给大家带来一些关于从汉至元政治制度的演变知识归纳,希望对大家有所帮助。

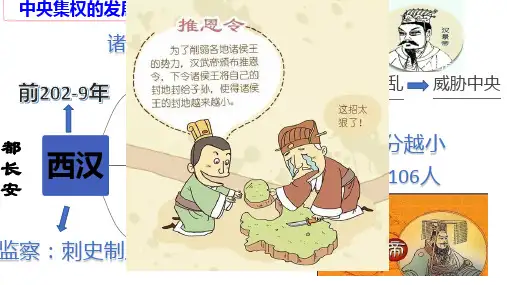

一、中央集权的发展1、汉朝:地方管理由削弱到加强(1)汉高祖:实行郡国并行制,王国势力逐渐强大,威胁中央集权。

(2)汉景帝:削藩,平定“七国治乱”,将诸侯任免权收归中央。

(3)汉武帝:颁布“推恩令”,弱化王国,中央集权得到加强。

2、唐朝:中央集权削弱藩镇---安史之乱---藩镇割据唐玄宗在边境置藩镇,长官叫节度使,后发展为割据势力节度使安禄山、史思明发生叛乱,长达8年,唐朝由盛而衰。

3、北宋:进一步加强(1)措施:①军事(兵):收兵权,编禁军②行政(权):派文臣做知州,设通判负责监督③财政(钱):由中央掌控地方赋税开支(2)评价:①改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权;②导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成“三冗”(冗官、冗兵、冗费)局面,为北宋埋下积贫积弱的祸根。

4、元朝:完善并发展(1)措施:①建立行省制度②省下设路、府、州、县③边远民族地区设置宣慰司(2)评价:①行省制度便利于中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一;②是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

二、君主专制的演进1、汉朝:汉承秦制,强化皇帝制度(1)汉初:丞相位高权重,集决策、司法、行政大权于一身;(2)汉武帝:重用伺从、秘书等担任尚书令、伺中等,削弱相权。

2、隋唐:创立与完善三省六部制(1)部门:三省指中书省、门下省、尚书省;六部指吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。

(2)沿革:“三省六部”是自西汉以后长期发展形成的,魏晋南北朝握有实权的先是尚书省、继而是中书省、再是门下省;至隋朝正式确立,唐朝进一步完善。

(3)职能:“中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之”(3)评价:①三省六部职权有分工,也有合作,相互牵制和监督,从而使封建官僚机构形成完整严密的体系,提高了行政效率,加强了政治的统治力量。

从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强知识诠释思维发散知识梳理一、从汉至元政治制度的演变1.中央集权的发展(1)西汉:地方在很长一段时间里是郡县、封国并存;汉武帝颁布“①推恩令”,中央集权得到加强。

(2)唐朝:唐朝中期在地方设置了节度使,安史之乱后形成了“②藩镇割据”局面,严重削弱了中央集权。

(3)北宋:军事上,宋太祖把主要将领的兵权收归中央;行政上,由中央派③文官担任地方长官,同时设④通判负责监督;财政上,地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

这些措施加强了中央集权。

(4)元朝:地方实行行省制,行省长官由朝廷任命;行省之下,分设路、府、州、县,边远民族地区设⑤宣慰司进行管理。

2.君主专制的演进(1)西汉:汉初,丞相位高权重;汉武帝重用身边做⑥侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍中等。

(2)魏晋南北朝:形成尚书省、中书省、门下省三省体制(3)唐朝:隋朝时门下、中书、尚书三省为中央政府最高统治机构;唐朝实行⑦三省六部制,三省相互牵制和制约,削弱了相权,保证了皇权的独尊,是中国古代政治制度的重大创造。

(4)北宋:设立中书门下作为最高行政机构,后又增设参知政事、⑧枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。

(5)元朝:设⑨中书省替代前代的三省。

中书省是最高行政机关,其长官行使宰相职权。

3.选官、用官制度的变化(1)汉朝的察举制:⑩孝廉成为士大夫做官的主要途径。

(2)魏晋南北朝的九品中正制:世家大族子弟依靠门第即可步入仕途。

(3)隋唐科举制:A.形成:隋炀帝时。

B.完善:唐宋元时期。

C.影响:是封建选官制度的一大进步;有利于打破 特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质;大大加强了中央集权;为历朝沿用,影响深远。

【易错扫描】(1)从汉至元政治制度的演变过程中,存在着两对主要矛盾:中央与地方的矛盾、皇权与相权的矛盾,正是这两对矛盾推动了政治制度的不断变革。

(2)解决中央与地方的矛盾主要是通过改革地方官制,分割、削弱地方权力。

第3课从汉至元政治制度的演变三、选官、用官制度的变化1、(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·25)汉宣帝曾称:“与朕共治天下者,其唯良二千石(郡太守)乎!”后来的帝王反复重申上述观念。

这主要体现了( )A.地方吏治是国家安定的重要因素B.中央集权与地方分权之间的矛盾C.汉代地方行政制度为后代所沿用D.历代帝王将汉宣帝作为治国榜样2、(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·25)两汉时期,皇帝的舅舅、外祖父按例封侯;若皇帝幼小,执政大臣也主要从他们之中选择。

这被当时人视为“安宗庙,重社稷”的“汉家之制”。

汉代出现外戚干政的背景是( )A.皇帝依靠外戚抑制相权 B.“家天下”观念根深蒂固C.母族亲属关系受到重视 D.刘氏同姓诸侯王势力强大3、(2015·山东文综·14)唐宋时期,地方官任职避亲、避籍渐成定制。

该制度旨在( )A.瓦解宗法体系 B.防止地方势力膨胀C.健全地方行政机构 D.完善地方监察制度4、(2015·福建文综·15)元初,中书省“省规”:三日一奏事,军国急务不拘于此限;定时由首领官排定需议事项,逐项讨论,事关重大且意见不同时将实情禀奏皇帝。

这表明中书省( )A.专为处理军国急事而设 B.强调集体议决防止大臣专权C.通过分割权力强化相权 D.任何决策之事实时禀报皇5、(2015·北京文综·13)某朝官员王锷通过贿赂企图兼任宰相。

皇帝同意了王锷的请求,并下诏“锷可兼宰相”。

时任给事中的李藩行使职权,驳回诏书。

由此推断,给事中隶属于( )A.唐朝的门下省 B.宋朝的枢密院C.明朝的内阁 D.清朝的军机处6、(2015·安徽文综·13)河南尹田歆的外甥王谌,以知人出名。

田歆对他说:“如今应推举六名孝廉,多有贵戚书信相命,又不好违背,我想自己选一位名士以报效国家,你助我求之。

”这体现了( )A.地方无选官权 B.选拔官吏以品评为主C.察举制的弊端 D.自上而下的选官方式【模拟.巩固】7.有学者指出“从汉朝以迄明清,宰相一旦威权既重,组织形态发育成熟,便会蜕变为闲曹,为皇帝身边发育出来的新的宰相机构所取代。

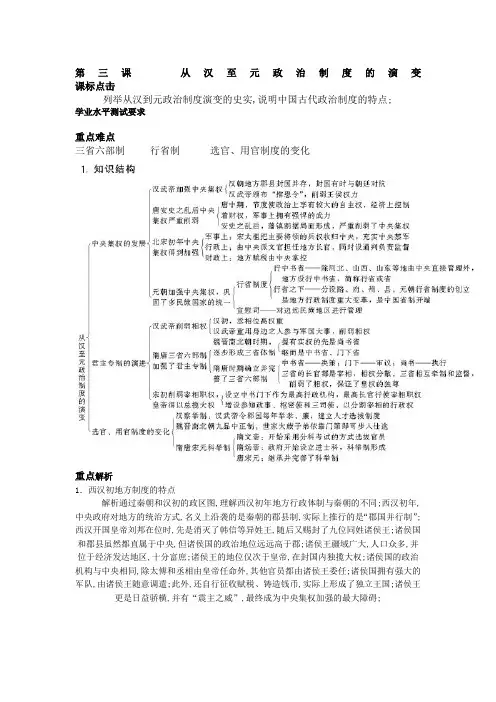

第三课从汉至元政治制度的演变课标点击列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点;学业水平测试要求重点难点三省六部制行省制选官、用官制度的变化重点解析1.西汉初地方制度的特点解析通过秦朝和汉初的政区图,理解西汉初年地方行政体制与秦朝的不同;西汉初年,中央政府对地方的统治方式,名义上沿袭的是秦朝的郡县制,实际上推行的是“郡国并行制”;西汉开国皇帝刘邦在位时,先是消灭了韩信等异姓王,随后又赐封了九位同姓诸侯王;诸侯国和郡县虽然都直属于中央,但诸侯国的政治地位远远高于郡;诸侯王疆域广大,人口众多,并位于经济发达地区,十分富庶;诸侯王的地位仅次于皇帝,在封国内独揽大权;诸侯国的政治机构与中央相同,除太傅和丞相由皇帝任命外,其他官员都由诸侯王委任;诸侯国拥有强大的军队,由诸侯王随意调遣;此外,还自行征收赋税、铸造钱币,实际上形成了独立王国;诸侯王更是日益骄横,并有“震主之威”,最终成为中央集权加强的最大障碍;秦朝疆域图西汉郡国交叉局部示意图2.“推恩令”及王国问题的解决解析解决王国问题是汉武帝加强中央集权的重要措施;学习时要关注下面一段典型史料:主父偃偃说上曰:“今诸侯或连城数十,地方千里……以法割削,则逆节萌起,前日晁错是也……愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之;彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,必稍自销弱矣;”──汉书·主父偃传对这段史料中提到的“上”要知道是汉武帝;明确史料中“上”“推恩”的真实目的:分割王国封地,使其变小,最终无实力对抗中央,从而加强中央集权;3.北宋加强中央集权解析宋代是对地方控制最严的朝代;这种控制是全方位的:行政上,派文臣到各地做知州,又在各州设通判监督知州,各州公文须由知州和通判联合署名才有效,以使他们互相牵制;财政上,在各路设转运使,规定地方赋税留下小部分作为地方开支,其余全部送交中央,这就消除了地方割据的物质基础;赵匡胤采取的这些措施,彻底改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权;4.元朝的行省制度解析行省是元代开始的一级行政区划;它的确立是我国行政制度的一次重大变革;元朝建立后,面对辽阔的疆域,为了对全国行使有效的管辖和统治,建立了行省制度;在中央设中书省,作为全国最高的行政机构,并把大都及其周围地区划归中书省管辖;其他地方设置行省,由中央派官治理;到1312年,元朝在全国一共设置了辽阳、陕西、甘肃、四川、云南、湖广、江浙、河南、岭北、征东等11个行省;元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,故它的权力相当大;它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务;此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要;行省的治所往往就是完成这种职能的“中转站”;如河南、湖广二行省的首府都设在距首都较近的交通线上;江西、江浙的情况与此相似;元朝的行省其面积远较今天为大;如陕西行省还包括甘肃和内蒙部分地区;云南行省还包括四川、广西部分地区和泰国、缅甸一些地区;江西行省还包括广东;湖广行省包括湖南、贵州、广西大部分及湖北部分地区;辽阳行省包括今东北三省;岭北行省包括内蒙、外蒙、新疆部分地区和西伯利亚;需要说明的是元朝对台湾琉球在福建行省有时并入江浙行省下设置澎湖巡检司进行管辖;还设置宣政院管理西藏地方事务,西藏正式成为元朝的一个行政区域;行省制度的设置有效加强了元朝对全国的统治,巩固了统一多民族的封建国家,并对后世影响深远;明朝建立初年,在地方上仍袭用元朝的行省制度,后来明朝将地方最高行政机构的名称改为承宣布政使司;清承明制,也设置布政使司,俗称“行省”,简称“省”,沿袭下来到民国,省又被确立为地方一级行政区划的正式名称,直到今天;5.君主专制的演进解析1中朝与外朝:所谓“中朝”,是皇帝亲信左右、侍中、尚书等组成的参谋、决策机构;因其在宫内办事,故称“内朝”;随着中朝成为实际的决策机关,而以丞相为首的外朝官逐渐成为执行一般政务的机关;中外朝的形成,显示了皇权的高度集中;孟祥才指出,汉武帝以后,国家的决策大权基本上集中于中朝;特别在汉成帝正式建三公官将丞相的权力一分为三之后,中朝的权力得到进一步加强;而到东汉光武帝统治时期,尚书台的组织进一步扩大,权力进一步增强,丞相等三公官就变成较单纯的执行官员,在决策中的作用已经越来越微不足道了;2三省六部制:白钢认为:“隋唐五代时期的中央行政体制的最突出特点,是确立了尚书省为全国政务中枢;”同时,以中书、门下两省为决策机构,尚书省为行政中枢,尚书省长官被排除在决策系统之外,从而彼此制约,以掌管国家大政,把决策与行政相分离的办法,是政制史上的一大进步;三省六部制中的六部:吏部,位列六部之首;户部,最为富有;礼部,最为清贫;兵部、刑部、工部,多与杂流交道,为士大夫所轻视;后人又将户、吏、刑、兵、礼、工六部用富、贵、威、武、贫、贱六字来形容;3宋朝宰相权力的进一步削弱:宋初,设立中书门下作为最高行政机构,最高长官行使宰相权力;为制约宰相,后来又增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权;4元朝的一省制:元朝设中书省,替代前代的三省;中书省是最高行政机关;中书省的长官行使宰相职权;元朝后期,宰相权势熏天,有时甚至可以左右皇位的继承;6.中国古代选官制度的变化难点突破1.郡县制的兴衰突破自秦代以降,中国整个基层一级地方行政区划,主要都是称县;仅有些朝代因政治需要出现了一些与县同级的其他行政区划名称,如汉代有侯国、邑、道,但他们过后即废,而且在数量上也是少数;历史上县的数量,也表现出一定的稳定性;秦代县数不太清楚,估计有好几百个,汉代达1 500多个除去侯国等外,县、邑有1 300多个,以后历代几乎都在1 100~1 200个上下,仅唐代达1 500多个,直到中华民国才增到2 000个左右;秦代至隋,郡基本上是县级以上的地方行政区划,但它远不如县那样稳定,变化较大;汉武帝时郡有一百零几个;东汉末年,在郡级之上又设“州”;魏晋南北朝时期,一直是州、郡、县三级,郡为二级政区;到隋唐时期,郡作为一个政区单位逐渐退出历史舞台;秦代推行的郡县制的影响是深远的,今日中国的省县制就是由郡县制逐渐演变、发展而来的;2.三省六部制与近代西方三权分立制度的异同突破有不少同学从现象上看到了唐朝的三省六部制与近代西方社会的三权分立政治体制有一定的相似性,如都是通过分权实现权力之间的监督与牵制;但其实质是根本不同的,三权分立的目的在于限制君主专制,而三省六部制的根本目的在于分散相权,加强皇权专制; 3.从汉至元中国古代政治制度演变的特点或趋势突破1不断加强君主的个人专制;中央的权力日渐集中于皇帝手中,这一过程充分体现了君主专制的本质;它在中央层面上所体现出的机构分工是既协调又牵制,既提高办事效率又进一步加强君权;它一直影响到后世,尤其是六部的设置及其职责划分,一直沿用了下来;2强化中央对地方的控制;中央对地方实行多层次、多渠道的管理;在分权的基础上,牢牢控制着地方官吏的任免、监督和考核;即时测评一、中央政治制度的演变1、唐朝中央实行三省六部制;1内容:三省分工明确:中书省;门下省;尚书省三省下设六部,确立并完善了三省六部的管理体制;2意义:二、地方政治制度的演变1.汉初沿袭秦的郡县制,同时分封诸侯,实行 ;2、元朝实行制度1目的:2内容:3意义:1.汉武帝时重用身边侍从、秘书等工作的人,削弱相权;2.隋唐三省六部制:设中书省——门下省——尚书省,尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部3.宋:中书门下,后来又增设参知政事、枢密使和三司使分割相权;4.元:设中书省,中书省长官行使宰相职权;三、选官、用官制度的变化1、汉:选官标准;2、魏晋南北朝:选官标准:3、隋朝:时分科选拔, 时设进士科,科举制形成;科举制是封建选官制度的一大进步;它把与做官紧密联系起来,有利于、扩大、提高把选拔人才和任命官吏的权力从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了基础测评1.这幅历史地图反映的历史内容是A.西汉时期监察区的划分 B.汉初郡县制与封国制并存C.西周初年分封诸侯的情况D.唐朝在边境设置军镇的情况2.北宋开国皇帝赵匡胤曾对大臣赵普曰:“五代方镇残虐,民受其祸,朕今选儒臣干事者百余,分治大藩,纵皆贪浊,亦未及武臣一人也;”宋太祖据此思想所采取的措施是A.将主要将领的兵权收归中央 B.抽调各地精兵强将充实中央禁军C.由中央派文官担任地方长官 D.地方赋税全部由中央掌控3.宋太祖在各州所设立的通判的主要职责是A.征收地方赋税B.处理地方案件 C.征发国家徭役D.负责监督地方长官4.我国当前实行的省制开端于A.秦朝的郡县制B.西汉的州郡县制C.唐朝的军镇制D.元朝的行省制5.三省六部制的实行标志着中央集权制度的完善,主要是因为A.废除了丞相,中央官制出现重大变革B.政府决策呈现民主化趋势C.三省相互牵制,有利于皇权的加强D.加强了对地方的控制6.贞观年间,唐朝中央政府三省的运作机制是A.尚书→中书→门下 B.尚书→门下→中书C.中书→门下→尚书 D.门下→中书→尚书7.在下列机构中,其长官行使职能与秦朝丞相相近的是A.唐门下省B.宋枢密院C.元中书省D.清理藩院8.汉至元地方政治制度的演变特征有A.中央对地方控制逐渐加强 B.中央直接管理地方各县和村C.主要地方官职可世代沿袭 D.地方拥有较独立的行政体系9.表明我国古代选官制度从推荐考察为主转变为以考试为主的标志是A.察举制度的实行 B.九品中正制的创立C.科举制度的创立 D.八股取士制度的创立10、钱穆在国史新论中说:“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制”;这反映的实质问题是A.汉代宰相位高权重B.唐代宰相权力下降C.宰相数量逐渐增加D.皇权不断加强16.阅读下列材料材料一汉初诸臣,惟张良出身最贵……其余陈平、王陵、陆贾……等皆白徒农民……一时人才皆出其中;致身将相,前此所未有也;盖秦汉间为天地一大变局;──赵翼廿二史札记材料二西汉一代之制:凡为相者,就爵而言,必封侯……丞相为百官之长,位高而权重;……西汉前半“常以列侯为丞相”;──中国宰相制度材料三武帝元封年间,名臣文武欲尽;汉兴功臣受封者百余人……子孙骄溢,忘其先……至太初武帝年号,公元前2世纪末百余年间,见侯五,余皆坐法陨命亡国;……武帝以后宰相之材不能取于列侯之外;──中国宰相制度材料四中朝,内朝也;大司马左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝;丞相以下至六百石为外朝也;──汉书·刘辅传请回答:1材料一中所言“秦汉间为天地一大变局”指的是什么2结合材料二、三,说明汉武帝选任丞相的渠道及原因;3材料三、四叙述的汉代中央官制的变化反映了什么实质问题12.阅读下列材料材料一唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下;或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下;若事可行,门下即下尚书省;尚书省但主书填“奉行”而已;──朱子语类材料二中书所出诏敕,颇有意见不同,或兼错失而相正以否;元置中书、门下本拟相防过误;人之意见,每或不同,有所是非,本为公事;……卿等特须灭私徇公,坚守直道,庶事相启沃,勿上下雷同也;──贞观政要请回答:1据材料一指出唐初一道旨意主要包含了哪些人的意见2材料二说明唐初政治制度的特点是什么这种特点的产生主要取决于什么13.阅读下列材料材料一食禄之家,不得与下人争利;工商杂类,不得预于士伍;──旧唐书·百官志材料二吕向强志于学,每卖药,即市阅书,遂通古今;玄宗开元十年,召入翰林;──新唐书·文艺中材料三蒋深,精熟二经,常教授于乡里;──薛用弱集异记材料四长安百姓常安民,以镌字为业;──邵伯温邵氏闻见录材料五宋代增城人崔世明,试有司连黜,放弃科举,曰:“不为宰相,则为良医;”──光绪广州府志材料六宋代方惟深“乡贡第一,试礼部不第,即弃去,有田一廛,与其弟躬耕,闲则读书”;──光绪苏州府志请回答:1根据材料一、二,指出唐代对于参加科举的读书人身份有什么限制实际情况又如何2根据上述材料,指出唐宋间的读书人是如何解决自身经济问题的;19.中国的郡县制度是怎样形成的其主要特征是什么元朝为什么要实行行省制度简述元朝行省制度的影响;。

从汉至元政治制度的演变1.从汉至元政治制度的演变篇1第3课△课标要求:列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

一、中央集权的发展——地方权力不断削弱 , 中央集权不断加强1、西汉:中央集权削弱→ 中央集权加强汉初实行郡国并行制→ 王国日强 ,中央集权削弱→ 景帝削藩→ “七国之乱” → 景帝平定“七国之乱” → 汉武帝颁布“ 推恩令”(诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他子弟分封部分土地为列侯,列侯归郡统辖。

)2、唐中期:设节度使→——中央集权严重削弱△节度使:集地方行政、财政、军事大权于一身,发展成为割据势力,安史之乱后,形成一百多年的藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。

3、北宋:全面削弱地方——加强了中央集权军事上:集兵权于中央 , 抽精兵充实中央禁军①措施行政上:派文官任地方官,设通判负责监督财政上:地方赋税的大部分由中央掌控②特点:强干弱枝,守内虚外,重文轻武③影响:改变了藩镇割据的局面,加强了中央集权;为北宋埋下了积贫积弱的祸根4、元朝:实行行省制度,加强了中央集权河北、山西、山东由中央直辖①元朝的行政区划边远民族地区设宣政司进行管理其余地区设行省→ 路→ 府→ 州→ 县△行省:全称“行中书省”,简称“行省”或“省”②行省制度的影响:便利了中央对地方的管理, 加强了中央集权 , 巩固了国家统一,是省制的开端。

△从汉到元中央集权发展的总趋势怎样?(答案置于标题“一”之后)二、君主专制的演进——相权不断削弱 , 皇权不断加强1、西汉:汉武帝削弱相权,加强君权①原因:丞相位高权重②措施:重用身边做侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍从等,参与军国大事。

2、魏晋南北朝:逐步形成三省体制(尚书省→ 尚书省、中书省、门下省)3、隋唐:实行三省六部制①结构和职责:三省分权, 又相互牵制,削弱了相权, 加强了皇权分工明确, 又相互配合, 提高了办事效率。

4、北宋:分割了相权,加强了皇权①宋初:设中书门下为最高行政机构, 最高长官为宰相参知政事——分割宰相的行政权②后来:设枢密使——分割宰相的军事权三司使——分割宰相的财政权5、元朝:设中书省, 替代三省——相权加强 , 皇权削弱。