进气道设计.doc

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:7

超临界二氧化碳涡轮进气道设计好吧,今天咱们来聊聊“超临界二氧化碳涡轮进气道设计”这块儿。

听起来是不是有点高大上?别怕,我保证不会让你觉得像是在上课。

超临界二氧化碳,乍一听像是外星科技,但其实它在能源领域可是一颗璀璨的明珠,给我们带来了不少惊喜。

说到进气道,大家可能会想,哎,这玩意儿不就是个管道吗?是的,没错,但这个管道可不是随随便便就能设计好的。

它得把气体引导得流畅顺畅,不能像小河里有大石头那样堵得严严实实。

想象一下,如果这个进气道设计得不好,气体进不去,涡轮就没法运转,整个系统就像一个被堵住的水管,没法发挥它应有的威力。

设计进气道的关键在于要考虑流体的特性。

超临界二氧化碳的特性可谓是复杂多变,既像气体又像液体。

说实话,想把它搞定,得动动脑筋。

流速要控制得当,太快了可就会产生涡流,太慢了又不够给力。

设计师们就像是在和流体打交道的魔法师,得巧妙运用各种技巧,确保气体在进气道里能像滑滑梯一样畅通无阻。

在设计的时候,材料的选择也不能马虎。

就好比穿衣服,得根据天气来选择。

进气道材料得耐高温,还得能承受压力,这时候可不能用那种普通的塑料了。

要选择一些耐高温合金材料,才能确保在极端环境下也不至于崩溃。

想象一下,给你的爱车换上了最好的轮胎,这样开车才更安全,更舒适。

说到这里,你可能会想,这设计流程是不是很复杂?的确,这就像做一道复杂的菜。

准备好食材,调好味道,最后才能端上桌。

设计师们需要不断地测试和优化,直到找到那个完美的平衡点。

每一次调整,都是对自己和设计的挑战。

哪怕是小小的改动,结果也可能大相径庭。

可真是“细节决定成败”啊!在这个过程中,团队合作也是不可或缺的。

一个人干再多的活儿,也比不上团队一起脑洞大开。

大家各司其职,互相协作,才能把进气道的设计做到极致。

就像一场乐队演出,大家都是乐手,得齐心协力,才能演奏出动人的乐章。

还有一点,咱们不能忽视安全性。

这玩意儿可不是闹着玩的,稍微不注意,后果可就严重了。

设计师们得考虑到各种可能的风险,确保每个环节都能经得起考验。

三锲进气道设计三锲进气道是一种引擎进气系统的设计,它在汽车工业中起到了至关重要的作用。

本文将从不同角度对三锲进气道进行探讨,旨在展示其设计原理和功能。

我们需要了解什么是进气道。

进气道是引擎中的一个重要组成部分,其主要功能是将空气引入到发动机中,以供燃烧。

进气道的设计直接影响着发动机的性能和燃烧效率。

在过去的几十年里,进气道的设计经历了很多变化和创新,其中三锲进气道是一种相对较新的设计。

三锲进气道在形状上与传统的进气道有所不同。

它采用了三段不同长度的锲形管道,这样可以使空气在进入发动机之前经历多次压缩和加速。

这种设计可以增加进气气流的速度和压力,提高燃烧效率和动力输出。

三锲进气道的设计原理是基于流体力学和气体动力学的知识。

通过改变进气道的形状和长度,可以使气流在管道中产生涡流和压力波动,从而增加空气的进气效果。

这种设计可以提高气缸内的燃烧效率,并减少能量损失。

与传统的进气道相比,三锲进气道具有许多优点。

首先,它可以提高发动机的功率和扭矩输出,使汽车具有更好的加速性能。

其次,它可以减少发动机的燃油消耗,提高燃油经济性。

此外,三锲进气道还可以降低发动机的噪音和振动水平,提高乘坐舒适性。

然而,三锲进气道的设计也存在一些挑战和限制。

首先,它的制造成本相对较高,需要更复杂的加工和装配工艺。

其次,由于进气道的形状复杂,清洁和维护也相对困难。

此外,三锲进气道在低转速下的效果可能不如高转速下明显,因此对于不同工况下的发动机性能需求,需要进行相应的优化和调整。

尽管存在一些挑战,但三锲进气道的设计在汽车工业中仍然具有广阔的应用前景。

随着科技的不断发展,人们对发动机性能和燃油经济性的要求越来越高,进气道的设计也将不断创新和改进。

三锲进气道作为一种新型的进气系统设计,具有诸多优点和应用前景。

它通过改变进气道的形状和长度,增加了空气的进气效果,提高了发动机的性能和燃烧效率。

尽管存在一些挑战,但随着科技的不断进步,三锲进气道的设计将进一步完善和应用。

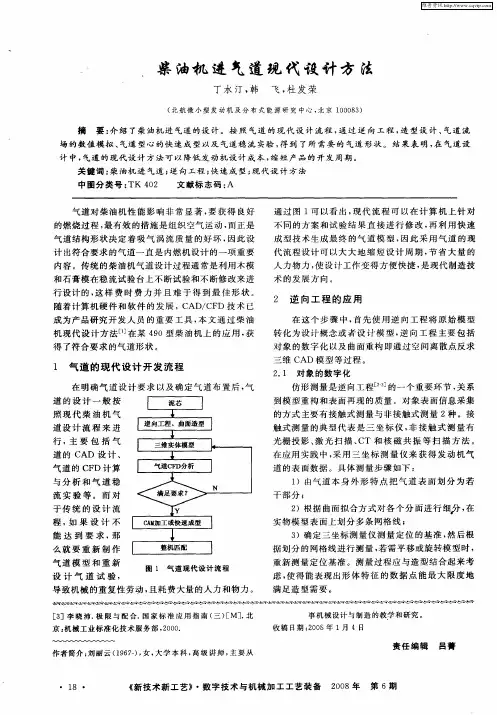

关于内燃机进气道的优化设计分析热工101班周维顺1001100135摘要:发动机进气道系统的气体流动特性复杂,影响发动机的充气效率和换气损失,对发动机的动力性和经济性有重要的影响。

以A VL—FIRE软件为平台,进而利用CFD技术进行三维稳态CFD分析和优化,研究发动机内的进气道内的气体流动状况是目前的研究热点。

采用合适的湍流模型和计算方法对发动机气道内的三维流场进行数值模拟,得到了不同气门升程下详细的流场信息。

通过流场分析,找到了进气道不合理的部位,提出了进气道改进优化措施,并再次进行了数值模拟计算,并进行优化前后的对比,达到内燃机的优化效果。

关键词:内燃机进气道A VL—FIRE CFD 优化措施仿真(1)我们为什么要对内燃机的气道进行优化这是一个值得深思熟虑的问题。

进气道作为发动机进气系统的重要组成部分,其结构直接影响进入气缸的空气量、气体的速度分布及其湍流状况等,这些因素都直接关系到发动机的燃烧过程,从而影响发动机的经济性、动力性和排放性。

因此,对发动机进气道内气体的流动特性进行分析对了解和研究发动机的工作性能是至关重要的。

传统进气道研发采用经验设计和稳流实验相结合的方法,研制周期长且较难得到理想方案,已不能适应现代高性能发动机研制工作的需要。

在现代发动机的研发中,进气道的设计和进气道一气门一燃烧室的匹配变得十分重要。

为获得良好的混合物质量和高燃烧率,新鲜充量的运动需要合适的宏观和微观结构:宏观结构包括缸内大尺度充气运动,如涡流和滚流;微观结构通常用湍流强度、湍流积分尺度和湍流时间尺度来度量,它们决定了火焰的传播速度。

因此由进气过程产生、在进气门关闭时刻建立的缸内流场结构对着火燃烧前燃烧室内的流场结构具有重要影响,并影响后续的燃烧过程。

在发动机产品的开发阶段,应用CFD 能准确找出气道结构不合理的部位,进行改进优化。

能够有效缩短设计周期,降低设计成本。

所以对内燃机的进气道进行优化是很重要的。

国外tbcc发动机进气道设计和试验研究综述

在航空航天领域,发动机的性能对整机的性能有着至关重要的影响。

其中,进气道设计是发动机的关键部分,其性能直接关系到发动机的空气吸入和压缩效率。

本文将综述国外在tbcc发动机进气道设计和试验研究方面的进展。

一、进气道设计

进气道是tbcc发动机的重要部分,其主要功能是引导空气进入发动机,并确保在各种飞行条件下都能提供稳定的空气供应。

在进行进气道设计时,需要考虑到多种因素,如空气流量、压力比、喘振、附面层等。

在设计中,需要使用先进的计算流体力学(CFD)工具进行建模和模拟。

通过这些工具,可以预测进气道在不同飞行条件下的性能,从而进行优化设计。

此外,还可以利用风洞试验和数值模拟等方法进行进一步的研究。

二、试验研究

为了验证进气道设计的有效性,需要进行大量的试验研究。

这些研究包括地面试验、飞行试验和风洞试验等。

在地面试验中,研究人员通过模拟不同的飞行条件,测试进气道的性能。

例如,通过改变发动机的转速、空气流量和压力比等参数,来观察进气道的响应和性能。

同时,还可以利用高速摄像机和传感器等设备进行细致的测量和分析。

飞行试验是在真实的飞行环境中进行的。

通过将进气道安装在飞机上,并在不同的飞行条件下进行测试,可以更全面地评估其性能。

此外,风洞试验也可以用来研究进气道在不同飞行条件下的性能。

总之,国外在tbcc发动机进气道设计和试验研究方面已经取得了显著的进展。

通过不

断的研究和创新,相信未来还将有更多的先进技术和设计涌现,推动航空航天领域的发展。

航模涵道进气道设计航模涵道进气道设计是航模飞行过程中至关重要的一环。

一个优秀、合理的进气道设计,不仅能够提高航模的飞行性能,还能有效保护动力系统,延长使用寿命。

本文将以生动、全面的方式为大家介绍航模涵道进气道设计的重要性及其具体步骤,希望能给大家带来一些指导意义。

首先,航模涵道进气道设计的重要性不言而喻。

进气道的设计直接影响到发动机的供气质量和动力输出,对航模的飞行性能有着至关重要的影响。

一个良好的进气道设计可以保证发动机能够充分吸入清洁、充足的空气,提高效率,减少能耗,同时也对发动机有良好的保护作用。

在进行航模涵道进气道设计时,需要考虑以下几个方面。

首先是进气道的位置和形状。

进气道的位置应该考虑到飞行时的气流情况,避免高速飞行时的气流扰动。

形状方面,可以采用圆形、矩形或者椭圆形等各种形状,具体选择应根据航模的气动特性和设计需求来确定。

其次是进气道的尺寸。

进气道的尺寸需要根据发动机的需气量来确定,应保证发动机可以充分吸入足够的空气。

同时,还需要考虑到空气的阻力和流经进气道时的损失,避免过大的阻力和能量损失。

另外,航模涵道进气道设计还需要考虑到进气道的滤网和水密性。

滤网的作用是阻止杂质和颗粒物进入发动机,保证其正常运行和寿命。

水密性方面,要确保进气道在遇到雨水或者湿润环境时不会导致发动机进水,避免发生意外情况。

最后,在航模涵道进气道设计中,还需要进行实际的实验和测试,对设计效果进行验证。

通过实验和测试,可以不断优化进气道的设计,提高航模的整体性能和可靠性。

综上所述,航模涵道进气道设计是航模飞行中不可忽视的一部分。

一个优秀的进气道设计能够提高航模的飞行性能,保护动力系统并延长使用寿命。

在设计过程中,需要考虑进气道位置、形状、尺寸、滤网和水密性等因素,并进行实验验证。

希望本文所介绍的内容能够对各位航模爱好者在进气道设计中有所帮助。

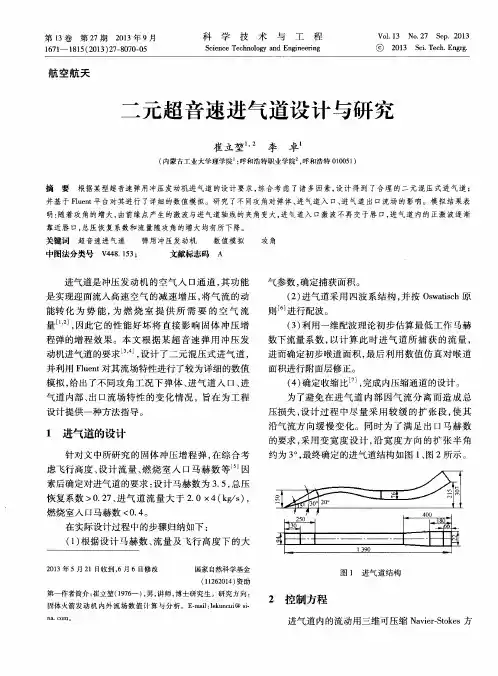

航空发动机进气道设计研究作者:宋航来源:《科学导报·学术》2019年第08期1前言航空发动机进气道用于为发动机提供均匀的进气条件,并测量进入发动机的流量。

进气道包括唇口段、测量段及扩张段。

进气道的设计需综合考虑各方面的因素,测试段内气流Ma数过大和过下都将导致测量不准确;此外扩张段扩张角也需适中,角度过大可能带来气流分离,角度过小又会导致长度偏长,压力损失增加。

本文针对某型航空发动机,采用理论设计和CFD验证相结合的方法进行进气道设计。

经优化比选后,测量段Ma范围为0.11~ 0.43,扩散段选取半角6°,测量截面各参数分布均匀,静压不均匀度为0.055%,进气道出口静压分布均匀光滑,静压不均匀度0.093%。

2设计方法本文所针对某型航空发动机进行进气道设计,流量范围17~62kg/s,发动机进口内径尺寸為1500mm。

2.1唇口段进气道唇口段采取双扭线型面使空气均匀流入测量段,在测量段一定位置安排测量截面测量总压和静压计算流量。

为了保证进气道测量截面处的速度场均匀,流量测量精度不高于±0.5%F.S,进气道进气喇叭口内壁按如下公式造型:式中:0.6D2.2测量段进气道通过在特征截面测量总压和静压参数来计算流量,由于静压测量对气流动压头特别敏感,因此,当进气道几何尺寸一定时,其流量测量范围是有限制的,工程上为保证测量精度,目前一般将测量段气流Ma数控制在0.1~0.6。

取测量截面位于唇口末端与测量段切点下游0.5D处。

2.3扩散段扩散段用于连接测量段与发动机试验件进口,扩张角一般选取半角6°左右。

3设计结果静压测量对气流动压头特别敏感,因此,当进气道测量段几何尺寸一定时,其流量测量范围是有限制的,工程上为保证测量精度,目前一般将管内气流Ma数控制在0.1以上。

为保证进气道在扩散段流场不因逆压力梯度而产生分离,扩张角选取半角6°。

然而过大的流速将导致测量段直径偏小,扩散段长度偏长,压力损失相应增加,整体重量也会升高。

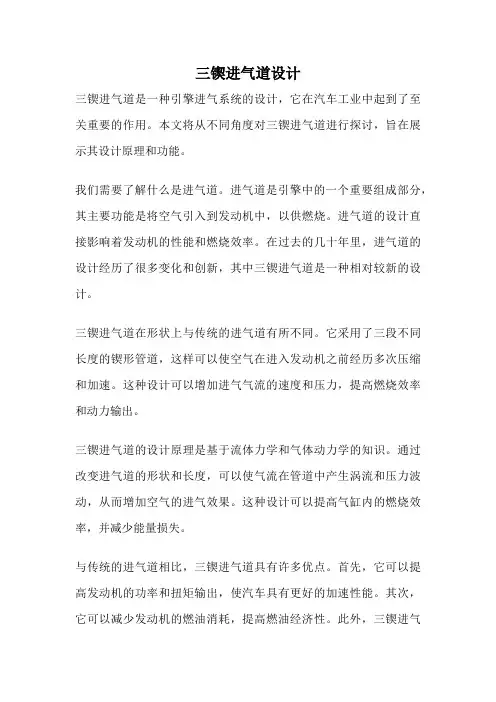

三锲进气道设计三锲进气道设计是现代汽车工程领域中的重要技术之一,它对于引擎性能的提升具有至关重要的作用。

在汽车工程设计中,进气道的设计不仅仅是简单的通道,更是涉及到气流的流动特性、进气效率的优化等诸多方面。

而三锲进气道设计则是在传统进气道设计的基础上进行了进一步的改进和优化,以提高引擎的性能表现。

三锲进气道设计中的“三锲”指的是进气道的结构形式。

传统的进气道设计中,通常是采用单一形式的气流通道,而在三锲进气道设计中,则是将气流通道分为三个锲形结构,以实现更加有效的气流引导和分流。

这种结构设计可以有效地提高气流的速度和流量,从而提高引擎的进气效率,使其在高转速下也能够保持较高的性能表现。

三锲进气道设计还可以通过优化气流的流动特性,提高进气的均匀性和稳定性。

在传统的进气道设计中,由于气流的流动不够均匀,容易出现气缸之间的进气量不平衡现象,从而影响到引擎的工作效率。

而采用三锲进气道设计可以有效地改善气流的流动状态,使气体在进入气缸之前得到更好的混合和压缩,从而提高了燃烧效率和动力输出。

三锲进气道设计还可以通过减小气流的阻力,提高引擎的进气效率。

在传统的进气道设计中,由于气流通道的形状和结构不够优化,容易产生较大的气流阻力,从而降低了气流的速度和流量。

而采用三锲进气道设计可以有效地减小气流的阻力,使气体能够更加顺畅地进入引擎内部,提高了进气效率和动力输出。

三锲进气道设计作为现代汽车工程领域中的重要技术之一,具有优化气流通道结构、提高进气效率、改善气流流动特性等诸多优点。

通过科学合理的设计和优化,可以有效地提高引擎的性能表现,使汽车在动力输出、燃油经济性等方面都能够达到更好的水平。

在未来的汽车工程发展中,三锲进气道设计将继续发挥重要作用,为汽车的性能提升和环保节能做出贡献。

课程设计报告题目(s弯进气道设计)班级:0207102学号:020710214姓名:唐鸿雁设计过程:1:计算参数:已知发动机进口直径(进气道出口直径)为137.5mm ,扩压比为1.3,据此可以算的,进气道进口半径是60.3mm 。

2:选择参数方程 中性线方程:43[3()4()]x x y y L L=∆-+ 进气道面积变化规律:432211(1)[3()8()6()]1A A x x x A A L L L=--++ 式中:y 为扩压器中心线的纵坐标;y ∆为扩压器的纵向偏距300mm ;x 为扩压器中心线的横坐标;L 为扩压器的长度900mm 。

代入已知参数,上述公式变为:y=x 2/1350- x 4/2187000000;A=3447.43*[3*(x/900)4-8*(x/900)3+6*(x/900)2]+11423.1; r=sqrt(A/pi) pi=3.14159263:画出中心线思路:将中心线分成90段,即将x 的值从0,每次增加10,一直加到900,再根据中心线方程,算出对应的y 坐标,这一功能可以通过CPP 编程来实现。

CPP 源代码如下:#include <iostream.h>#include <fstream.h>void main(){int a;fstream out;char *f;f="1.dat"; /*创建文件来保存坐标值,以方便导入UG*/ out.open(f,ios::out);double x[92]={0},y[92];for(a=0;a<91;a++){x[a+1]=x[a]+10;y[a]=x[a]*x[a]/1350-x[a]*x[a]*x[a]*x[a]/2187000000;}for(a=0;a<91;a++){out<<x[a]<<" "<<y[a]<<" "<<0<<'\n'; /*将坐标值输入文件*/ }}中性线UG图如下:4:画出进气道思路:中心线被分成了九十段,将每段看成一条直线,可以算出它的斜率,同样可以得到与之垂直的面。

浅谈民用飞机短舱进气道结构设计摘要:本文主要介绍安装先进涡轮风扇发动机的民用飞机进气道结构设计,包括进气道消声结构的设计。

关键词:进气道结构设计消声设计中图分类号:v1 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2013)06-0081-010.概述高涵道比、高效率的先进的动力装置是民用大型客机的心脏。

作为动力装置重要组成部分的短舱进气道,对于整个动力装置的性能起着重要的作用。

1.进气道设计要求进气道的内部通道设计必须保证在发动机各种工作状态下能供给发动机所需要的空气流量,并为发动机风扇进气面提供均匀流场和高总压恢复系数。

进气道结构设计中,应运用声学处理技术,以最大程度减小发动机外传噪声,使飞机符合far-36部适航标准的要求。

短舱进气道应当与风扇叶片一样具有抵抗飞行中鸟撞的能力。

进气道必须采取防冰措施,在各种气候条件下,发动机及其进气系统上,都不产生不利于发动机运行或会引起推力严重下降的冰积聚。

2.进气道结构设计进气道主要由唇口蒙皮、前隔板、后隔板、内壁板、外壁板和连接法兰组成。

进气道唇口蒙皮通常采用铝合金材料,表面阳极化处理,外表面打磨光滑,能够承受雨砂的侵蚀和冰雹的冲击,并且是防鸟撞的第一道防线。

进气道唇口蒙皮通过角材与进气道后隔板与外壁板相连接,角材之间通过接头连接。

进气道前隔板组件由腹板、径向肋、加强件、开口和管路支架组成。

腹板由钛合金退火材料成形,以承受防冰管路的高温,由左右两块拼接而成。

腹板上通常布置有径向肋,主要对结构起到加强作用。

进气道前隔板组件通过角材与唇口蒙皮、内壁板和外壁板相连接。

进气道前隔板组件主要承受的载荷为鸟撞冲击载荷,是防鸟撞设计的主要结构件。

进气道后隔板组件由腹板、径向肋、开口组成。

腹板通常采用钛合金退火材料成形,由左右两块拼接或者整体成型,主要吸收fbo 工况时风扇打出能量。

腹板通常有径向肋,材料为钛合金,主要对结构起到加强作用。

进气道后隔板组件在外侧通过角材与外壁板相连接,并且通过角材提供风扇罩罩体搭接区域;后隔板组件在内侧通过角材与内壁板相连接。

4V105柴油机四气门缸盖进气道的设计研究台上进行),多次修正的方法进行设计,而且还需要通过多次整机性能试验来验证与选择设计方案,在设计开发中存在着较大的盲目性与局限性,不仅设计开发周期长,耗费大,而且较难得到理想的方案。

同时,由于气道形状复杂,在二维的工程图纸上难以准确表达,往往只能直接根据实物模型进行制造,这对保证设计制造的高质量是十分不利的【40l。

气道复杂外表面形状的准确描述定义是进行气道气体流动数值模拟计算的前提条件,直接影响着气体流动数值模拟计算的结果。

目前对于气道的外形的描述通常采用非均匀有理B样条(NURBS)方法。

NURBS方法是关于产品模型数据围3.6进气道布置方案(a)图3.7进气道布置方案(b)交换与描述的国际标准STEP中定义工业产品几何形状的唯一数学方法。

NURBS曲线可通过修改控制点和修改权因子来灵活改变形状,对插入点修改、分割和几何插值等处理较为有利。

现在许多CAD支撑软件都已经具备了应用NURBS方法来表示和处理曲线和曲面的功能,关键的问题在于就是如何将所提供的功能很好地应用于具体问题。

对于气道的三维造型设计的一般做法是给定气道的若干截面,再按照给定的规则整体性生成外表面。

从一些文献i4l,42】中可以知道这一方法对于硕士学位论文一般气道可以取得较好的效果,由于本柴油机没有采用螺旋进气道,所以可以用这种方法直接建模。

在Pro/E中所建模型如图3.6和图3.7所示。

3.5进气道阳模和石膏模型的制作3.5.1进气道阳模的烧制快速成型制造技术是20世纪80年代末才发展起来的数字制造工艺技术,它把零件的三维数字模型先进行离散化,然后按照数字积分的思路进行逐层加工。

快速成型制造技术是计算机技术、数控技术、材料科学、激光技术和机械工程技术集成的结晶。

激光选区烧结(SelectiveLaserSintering)是借助精确引导的激光束使材料粉末烧结或熔融后凝固形成三维原型或制件。

进气道进风口设计

传统进气道设计,进风口侧向或者后向进气。

主要优点:

1、有效减少灰尘、雨水进入,进气更洁净;

2、进气量与车速无关,气流平稳。

3、结构简单,成本低。

进气更洁净工作原理:汽车在行驶时,气流从侧面流过。

由于灰尘、雨水的密度比空气大的多,惯性也大。

在受到进气口吸引时,空气密度小更容易偏离原来轨道进入进气道,灰尘、雨水偏离气流方向困难,形成的偏离角小,进入进气道量少。

进入进气道的空气更洁净。

气流平稳工作原理:进风口侧向或者后向进气,进气口处于气流负压区,进气量的大小与气流速度,也就是车速关系不大。

喷气式飞机进气道是一个系统的总称,它包括进气口、辅助进气口、放气口和进气通道,因此它是保证喷气发动机正常工作的重要部件之一,它直接影响到飞机发动机的工作效率,它对发动机是否正常工作,推力大小等有着到关重要的作用,因此它对飞机性能尤其是战斗机有很大的影响。

其作用是:第一,供给发动机一定流量的空气。

螺旋桨飞机靠螺旋桨工作拉动空气向后运动带动飞机做相对运动前飞,螺旋桨发动机燃烧也需要空气,但它的用量无法与喷气发动机相比,而且在高空空气稀薄,含氧量代,发动机效率会急剧下降,喷气发动机所需的空气量惊人,动辄每秒以上百千克计,如“海鹞”的发动机空气流量为196千克/秒,中国飞豹的则是2×92千克/秒,美国F-15的是2×121千克/秒;第二、保证进气流场能满足压气机和燃烧室正常工作的要求,喷气发动机压气机进口流速约为当地音速的0.3-0.6M,而且对流场的不均匀性有严格限制。

在飞行中,进气道要实现对高速气流的减速增压,将气流的动能转化为压力能。

随着飞行速度的增加,进气道的增压作用越来越大,在超音速飞行时的增压作用可大大超过压气机。

进气道分为不可调进气道和可调进气道。

不可调进气道,也就是进气道形状参数不可调节,只能在某种设计状态下才可高效工作的进气道,它只在设计状态下能与发动机协调工作,这时进气道处于最佳临界状态。

在非设计状态下,譬如改变飞行速度,进气道与发动机的工作可能不协调。

当发动机需要空气量超裹进气道通过能力时,进气道处于低效率的超临界状态。

当发动机需要空气量低于进气道通过能力时,进气道将处于亚临界溢流状态。

严格上讲,超音速进气道和亚音速进气道都会使阻力增加,不排除某些亚音速进气道或许出现前缘吸力大于阻力的情况,但过分的亚临界状态使阻力增加,并引起进气道喘振。

为了使进气道在非设计状态下也能与发动机协调工作,提高效能,广泛应用可调进气道,常用的方法是调节喉部面积和斜板角度(最好专门对这些术语进行解释、配图。

),使在任何状态下进气道的通过能力与发动机的要求一致。

另外,在亚音速扩散通道处设有放气门,将多余的空气放掉,防止进气道处于亚临界状态,同时,在起飞时,发动机全加力工作,气流量需求很大;而且因为速度低,要保持同样气流量的需求,需要的捕获面积增大。

因此为了解决起飞状态进气口面积过小的问题,还设置有在低速能被吸开的辅助进气口。

飞机进气道设计中几个重要的设计指标是总压恢复、流场畸变水平和阻力大小。

在进气道设计中,必须参照这几个重要的技术指标,它也是反映飞机整体性能的关键参数。

总压是气流静压和动压之和,表征了气流的机械能,总压恢复是指发动机进口处的气流总压与进气道远前方来流的总压之比,是进气道设计中一个非常重要的参数,表示气流机械能的损失,对于超音速进气道,总压恢复主要与斜板级数和角度所决定的激波的级数和波后流动参数有关。

流场畸变水平表征了进气道提供给发动机的气流的均匀程度,一般用进气道流场中的最高总压与最低总压值之间的差值表示,它影响着发动机的喘振裕度,间接关系着飞机的安全。

进气道设计时一般考虑的阻力是外罩阻力和附加阻力,其中附加阻力又叫溢流阻力,是指在进入进气道的气流量大于发动机所需流量时,由于部分气流从进气道口溢出而导致的阻力。

进气道的形状选择和位置的布置应该满足发动机有较高工作效率的要求,或应保证飞行器具有最佳性能要求或应保证飞行器能达到最佳飞行性能的要求。

进气道的设计在科技的带动下有了很大的发展,使得喷气战斗机的飞行速度越来越快,性能越来越高,可以说它的重要性越来越明显,并且已成为飞机机体设计中成为一个独立的组成部分,进气道设计成为飞机性能提高的重要因素之一。

飞机进气道发展到现在主要分为亚音速进气道和超音速进气道。

一、亚音速进气道亚音速进气道结构较为简单,其进气口前缘较为钝圆,以避免低速起飞时进口处气流分离。

其内部的进气通道多为扩散形,在最大速度或巡航状态下,进入气流的减速增压过程大部分在进气口外面完成,进气通道内的流体损失不大,因而有较高的效率。

喷气发动机出现的初期,它仅作为发动机工作介质的一个通道,保证发动机有足够的进气量即可,所以早期这种进气道结构十分简单。

当飞机的速度和性能不断提高,其结构也日趋复杂,其进气通道里增加了附面层抽气系统,防止低能的附面层流进入发动机,造成发动机的喘振甚至失速。

对于两侧或腹部进气的进气道,其进气口有一个附面层隔板,或者进气道与机身相隔一小段间隙,其功能是把附面层流引向另处,尽管如此,和后来的超音速进气道相比,亚音速进气道结构仍然比较简单。

亚音速进气道不仅用在亚音速战斗机上,也用在早期的超音速战斗机上,亚音速进气道在超音速状态下工作时,进气口前会产生脱体正激波,超音速气流经过正激波减为亚音速,这时能量损失增大(激波损失)。

激波前速度越大,损失也越大。

喷气式飞机诞生之初,发动机发展还不完善,其性能还不高,它所提供的推力太小,推重比也低(尽管如此,其速度也比螺旋桨飞机快多了),为了减少进气过程的能量损失,飞机进气道多为短粗形式,其进气通道很短。

因为早期喷气飞机都是亚音速,所以其进气道被称为亚音速进气道,其形状各异,但它们在本质上是相同的,不同的形状有一些性能上或达到飞机某些性能有不尽相同的功能。

2001年笔者朋友曾经向陈一坚(“飞豹”总设计师)请教“飞豹”的进气道,他说采用圆形的话,罗罗公司畸变指数DC60最小,但是从工艺性和阻力考虑,“飞豹”选择了类方的形状,所以说只是一些细节问题导致了这些区别。

亚音速进气道总体上分成头部进气和两侧进气。

头部分圆形皮托管式进气道、扁圆形进气道、半圆形颌下进气道;两侧进气道分圆形、方形或类方形、半圆形或近似半圆形。

1、机头及两侧圆形早期亚音速进气道的进气口多为圆形,它的主要优点是结构简单,进气均匀,能损失小,为了把能量损失减少到最小,飞机布局一般考虑到发动机的工作效率,故此,这一时期飞机发动机布置一般为翼吊式和机身式,翼吊式顾名思义发动机以吊舱式安置在机翼下面,这样的布置方式,可以保持飞机的流线型布局,适合安装电子设备,它的缺点是偏航力矩大,转动惯量也大,不利于战斗机的滚转,另一方面它对战斗机对结构强度要求高,战斗机在做大过载机动时,尤其是流转时机体受力大,所以它并不适合战斗机,世界范围来看这种布局也并不多见,如世界上第一种实用型喷气战斗机ME-262,还有苏联的苏-9(仿制ME-262,苏霍伊设计局重新编号前的苏-9)、伊尔-28。

机身式发动机布局就是把发动机安装在机身内,由于考虑到进气效率,所以发动机多布置在这些飞机的头部,发动机喷口在飞机中腹部,飞行员座舱在飞机中后部,视野较差,飞机看起来头重脚轻,这样形成一个明显的阶梯状,故此这种飞机布局被称为阶梯状布局(STEPPED),如苏联的米格-9、雅克-15、拉-150,瑞典的萨伯-29“飞行酒桶”,这些早期的喷气式战斗机除瑞典的萨伯-29外,都是过渡机型,服役时间很短。

在发动机的快速发展下,其推力越来越大,进气通道长短不再是主要考虑因素,此时飞机的发动机多布置在尾部,留下空间安排前起落架和座舱,这使得飞机外形更加流线化,但它们的进气口仍然在头部,且圆形居多,如苏联的米格-15、米格-17、苏-7,美国的F-84、F-86(早期型号),英国的“蚊”式、法国的“神秘”IVA。

还有一些飞机并非采用机头进气,但进气口依然为圆形,如英国两侧进气的“标枪”战斗机、“掠夺者”战斗轰炸机,采用机翼与发动机一体化布局的“堪培拉”,即美国也生产使用的RB-57,其发动机在机翼的中间。

苏联的图-16轰炸机和苏-25攻击机同样为两侧进气的近似圆形进气道。

2、扁圆形扁圆形进气道代表是F-100战斗机和法国“超神秘”战斗机,这两款战斗外形十分相似。

3、颌下进气半圆形早期有一些战斗机采用的半圆形颌下进气布局,这种布置方式是一种折衷方式,即保证了进气效率,也便于安装雷达等电子设备,代表性的有美国的F-86D、F-8“十字军战士”,意大利G-91R,4、方形或类方形为了在机头安装雷达,一些早期战斗机采用了两侧进气方式,如英国的“蚊蚋”、“褐雨燕”等,后来的战斗机,如美国的F-5“虎”,英法合作的“美洲虎”,意大利与巴西合作的AMX攻击机,中国“飞豹”和A-5等也采用这种进气道。

5、半圆形形近似半圆形英国的“鹞”式垂直起落战斗机采用的是两侧半圆形进气道。

6、其它形状采用两侧进气三角形进气道的是英国“猎人”战斗机(它属于翼根进气),不论用什么形状的进气道,它都是与飞机其它结构和设备综合配置的一个妥协方案。

需要说明的是第一代超音速战斗机仍然采用的是亚音速进气道,如美国的F-100、F-105、苏联米格-19、中国的A-5强击机,法国的“超神秘”战斗机等。

后来的一些军用飞机因性能上要求不同也采用亚音速进气道,如中国的“飞豹”战斗轰炸机。

美国F-16虽为第三代战斗机,但它强调的是跨音速的机动性能,所以它采用的是经改进过的亚音速进气道,称为单一正激波压缩进气道,F-16的动力很强劲,但飞到2.0M非常困难,这个最大速度是最理想状态下的数据,其他的超音速飞机用亚音速进气道也是这种单一正激波进气道。

美国B-1A由于早期强调超音速空防能力,其进气道为超音速进气道,作战任务改变后,其进气道也改成了亚音速进气道,同样美国F-5、AMX等都使用的是亚音速进气道。

亚音速进气道的主要特点是进气通道短,进气效率高,结构简单,维修方便,因为来流速度较低,空气可直接引用,不需要进行预压缩,进气口面积也不需要调节,飞机速度在1.4M 以下的飞机通常使用这种进气道,飞行速度在1.6-1.7M的??,飞机在做高机动性,如大迎角、大侧滑角飞行时会破坏气流的对称性(各种进气道都有此弊端,而简单的皮托管式进气道恰恰对此不敏感),使进气效率降低,因此,不需要高机动性的战斗轰炸机、攻击机、轰炸机等多选用这种进气道。

二、超音速进气道超音速进气道在结构上更复杂,它通过多个较弱的斜激波实现超音速气流的减速。

超音速进气道分为外压式、内压式和混合式三种。

外压式进气道:在进口前装有中心锥或斜板,以形成斜激波减速,降低进口正激波的强度,从而提高进气减速的效率。

外压式进气道的超音速减速全部在进气口外完成,进气口内通道基本上是亚音速扩散段。

内压式进气道:为收缩扩散形管道,超音速气流的减速增压全在进口以内实现。

设计状态下,气流在收缩段内不断减速到喉部恰为音速,在扩散段内继续减到低亚音速。

内压式进气道效率高、阻力小,但非设计状态性能不好,起动困难,在飞机上未见采用。

混合式进气道:是内外压式的折衷。

对于超音速飞机而言,本身其飞行马赫数变化范围较宽,对于进气道就要求在较宽的范围内高效的减速增压;而且,由于超音速飞行,进口前气流不能自动地适应发动机所需而引入适当的流量,容易发生溢流。