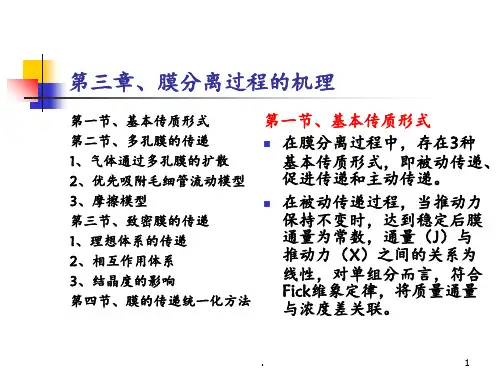

膜分离工程 第三章:膜分离中的传递过程

- 格式:ppt

- 大小:736.00 KB

- 文档页数:59

制药分离工程重点总结目录第一章绪论1、制药工业分类①生物制药、②化学制药、③中药制药。

2、分离过程的本质3、制药分离工程特点第二章萃取分离1、物理萃取与化学萃取2、液固萃取3、液固萃取的萃取过程4、液固萃取浸取溶剂选择原则5、按萃取级数及萃取剂与原料接触方式分萃取操作的三种基本形式①单级浸取;②多级错流浸取;③多级逆流浸取。

6、液液萃取7、乳化、形成乳化条件、乳状液形式①水包油型乳状液;②油包水型乳状液。

8、物理液液萃取、化学液液萃取的传质过程9、反胶团、反胶团萃取10、反胶团萃取蛋白质“水壳模型”的传质过程11、双水相的形成、双水相萃取及其基本原理12、双水相萃取过程13、超临界流体、超临界流体萃取14、超临界流体基本特性15、超临界CO2作萃取剂优点16、依分离条件分超临界流体萃取分离操作基本模式(1)恒温变压法:(2)恒压变温法:(3)恒温恒压吸附法。

17、超临界流体萃取天然产物质量传递过程18、超声波在萃取中的作用19、微波在萃取中的作用第三章膜分离1、膜分离2、膜分离物质传递方式(1)被动传递;(2)促进传递;(3)主动传递。

3、膜分离物质分离机理(1)筛分模型。

(2)溶解—扩散模型。

4、分离膜两个基本特性5、实用分离膜应具备的基本条件6、膜分离的膜组件形式7、膜分离操作的死端操作和错流操作8、膜分离过程的浓差极化9、浓差极化的改善除工艺设计充分注意外,在具体运行过程中可采取以下措施10、纳滤、超滤、微滤、反渗透相比膜孔径大小顺序11、微滤膜分离的截留机理(1)膜表面截留:(2)膜内部截留。

第四章蒸馏分离1、蒸馏、精馏2、精馏式间歇精馏、提馏式间歇精馏3、间歇共沸精馏、间歇萃取精馏:4、水蒸气蒸馏5、水蒸气蒸馏操作方式(1)过热水蒸气蒸馏;(2)过饱和水蒸气蒸馏。

6、分子平均自由程、分子蒸馏7、分子蒸馏机理8、分子蒸馏过程第五章液相非匀相物系分离1、过滤分离及其推动力2、过滤分离类型(1)滤饼过滤;(2)深层过滤。

膜分离的操作方式膜分离技术是一种重要的分离技术,它是利用膜的特殊性质,将混合物中的不同成分分离出来的一种方法。

膜分离技术具有操作简单、效率高、能耗低等优点,因此在化工、生物工程、环保等领域得到了广泛应用。

膜分离技术的基本原理是利用膜的特殊性质,将混合物中的不同成分分离出来。

膜是一种具有特殊结构和性质的材料,它可以将混合物中的不同成分分离出来,同时保留所需的成分。

膜分离技术的操作方式主要有四种:压力驱动、浓度驱动、电场驱动和温度驱动。

压力驱动是膜分离技术中最常用的一种操作方式。

在这种方式下,混合物通过膜的一侧,而分离出来的成分则通过膜的另一侧。

压力驱动方式可以分为两种:正向渗透和反向渗透。

正向渗透是指混合物从高压侧向低压侧渗透,而反向渗透则是指混合物从低压侧向高压侧渗透。

压力驱动方式的优点是操作简单,适用于大规模生产,但是需要消耗大量的能源。

浓度驱动是指利用混合物中不同成分的浓度差异,通过膜分离技术将它们分离出来。

在这种方式下,混合物通过膜的一侧,而分离出来的成分则通过膜的另一侧。

浓度驱动方式可以分为两种:扩散和对流。

扩散是指混合物中不同成分的浓度差异,通过膜的扩散作用将它们分离出来。

对流是指混合物中不同成分的浓度差异,通过膜的对流作用将它们分离出来。

浓度驱动方式的优点是能耗低,但是分离效率较低。

电场驱动是指利用电场的作用,将混合物中的不同成分分离出来。

在这种方式下,混合物通过膜的一侧,而分离出来的成分则通过膜的另一侧。

电场驱动方式可以分为两种:电渗流和电吸附。

电渗流是指利用电场的作用,将混合物中的不同成分分离出来。

电吸附是指利用电场的作用,将混合物中的不同成分吸附在膜的表面上。

电场驱动方式的优点是分离效率高,但是需要消耗大量的能源。

温度驱动是指利用温度的作用,将混合物中的不同成分分离出来。

在这种方式下,混合物通过膜的一侧,而分离出来的成分则通过膜的另一侧。

温度驱动方式可以分为两种:温度梯度和热力学温度。

膜分离的原理是什么?何为纳滤膜?答:纳滤膜的透过物大小在1-10nm,科学家们推测纳滤膜表面分离层可能拥有纳米级(10nm以下)的孔结构,故习惯上称之为"纳滤膜"又叫"纳米膜"、"纳米管"。

纳滤膜净化原理?答:(1)溶解--扩散原理:渗透物溶解在膜中,并沿着它的推动力梯度扩散传递,在膜的表面形成物相之间的化学平衡,传递的形式是:能量=浓度o淌度o推动力,使得一种物质通过膜的时候必须克服渗透压力。

(2)电效应:纳滤膜与电解质离子间形成静电作用,电解质盐离子的电荷强度不同,造成膜对离子的截留率有差异,在含有不同价态离子的多元体系中,由于道南(DONNAN)效应,使得膜对不同离子的选择性不一样,不同的离子通过膜的比例也不相同。

道南平衡:当把荷电膜置于盐溶液中会发生动力学平衡。

膜相中的反离子浓度比主体溶液中的离子浓度高而同性离子的浓度低,从而在主体溶液中产生道南能位势,该能位势阻止了反离子从膜相向主体溶液的扩散和同性离子从主体溶液向膜的扩散。

当压力梯度驱动水通过膜进同样会产生一个能位势,道南能位势排斥同性离子进入膜,同时保持电中性,反离子也被排斥。

三达纳滤膜具有哪些特点?答:①超低压力下工作(0.15Mpa的压力下就可以稳定工作)。

②大通量供水。

在普通的市政水压下就可以使用,水通量可达15m2/小时。

③选择性离子脱除。

在去除细菌、病毒、过量金属离子、低分子有机物、氟、砷等有害物质的同时,保留一定量钾、钠、钙、铁等对人体有益矿物质。

④使用领域广。

在淡水处理、工业废水处理、医药和食品领域都有广泛的应用。

如何保存纳滤膜?答:纳滤膜的保存目标是防止微生物在膜表布的繁殖及破坏,防止膜的水解,冻结及膜的收缩变形。

前人就有微生物对膜性能的影响进行过多种试验,结果表明:不同的微生物对膜的性能产生不同的影响。

防止膜的水解,对任何膜都很重要。

温度和PH值是醋酸纤维素膜水解的两个主要因素。

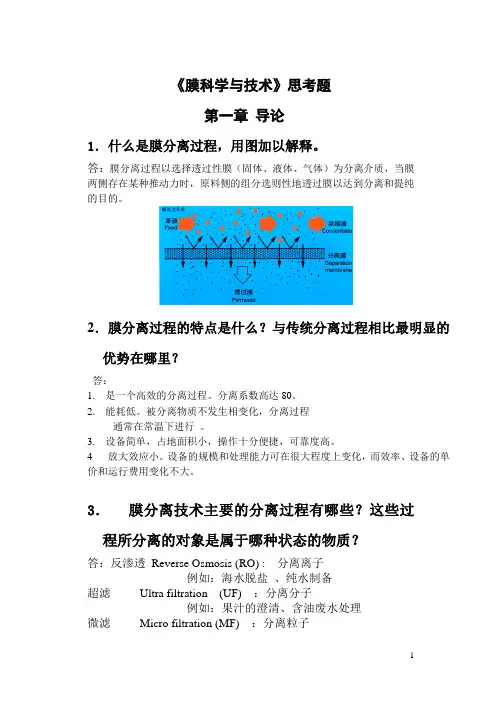

《膜科学与技术》思考题第一章导论1.什么是膜分离过程,用图加以解释。

答:膜分离过程以选择透过性膜(固体、液体、气体)为分离介质,当膜两侧存在某种推动力时,原料侧的组分选则性地透过膜以达到分离和提纯的目的。

2.膜分离过程的特点是什么?与传统分离过程相比最明显的优势在哪里?答:1. 是一个高效的分离过程。

分离系数高达80。

2. 能耗低。

被分离物质不发生相变化,分离过程通常在常温下进行。

3. 设备简单,占地面积小,操作十分便捷,可靠度高。

4 放大效应小。

设备的规模和处理能力可在很大程度上变化,而效率、设备的单价和运行费用变化不大。

3.膜分离技术主要的分离过程有哪些?这些过程所分离的对象是属于哪种状态的物质?答:反渗透Reverse Osmosis (RO) : 分离离子例如:海水脱盐、纯水制备超滤Ultra filtration (UF) :分离分子例如:果汁的澄清、含油废水处理微滤Micro filtration (MF) :分离粒子例如:城市污水处理气体分离Gas Permeation (GP) :分离气体分子例如:富集氧气、氢气回收4.画出膜组件的示意图,标出各物流名称。

5.膜组件有哪几种形式?中空纤维膜组件(Hollow Fiber Module螺旋卷式膜组件(Spiral Wound Module)管式膜组件(Tubular Module平板式膜组件(Plate and Frame Module)毛细管式膜组件(Capillary Module)6.60年代,Souriajan –Lone 研制的是什么膜?60年代,Lobe 和Souriajan 共同研制了具有高脱盐率和高透水量的非对称醋酸纤维素(CA)膜,使反渗透过程由实验室转向工业应用.与此同时,这种用相转化技术制备的具有超薄分离皮层膜的新工艺引起了学术和工业界的广泛重视,在它的推动下,随后迅速掀起了一个研究各种分离膜和发展各种膜过程的高潮.7.R O、UF、GS分别代表哪些膜过程?RO—表示反渗透过程UF—表示超滤GS—表示气体分离过程第二章膜材料和膜的制备1.选择膜材料要考虑哪些方面的因素?答:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、耐酸碱性、耐微生物性、耐氧化性。

思考题第一章1、说明分离过程与单元操作的区别2、什么是绿色分离工程,实现的途径及的研究进展绿色分离工程是指分离过程绿色化的工程实现。

分离过程绿色化的途径有两种,一是对传统分离过程进行改进、优化,使过程对环境的影响最小甚至于没有;即对传统分离过程的绿色化主要是对过程(如蒸馏、干燥、蒸发等)利用系统工程的方法,充分考虑过程对环境的影响,以环境影响最小(或无影响)为目标,进行过程集成。

二是开发及使用新型的分离技术,如膜分离技术、分步结晶技术、超临界萃取技术等。

及的研究进展针对其他各种环境影响量化评价方法的缺陷,近年来提出一种新的环境影响评价量化评价方法——绿色指数法。

该方法从两方面考虑过程对环境的影响:一是在流程级别上,环境影响评价指数表达法的开发/选取;另一是在化学物种层次上,环境影响性能指标的选取。

3、说明化工分离技术的特性1)化工分离技术的重要性:化工分离技术是化学工程的一个重要分支,任何化工生产过程都离不开这种技术2)化工分离技术的多样性:由于化工分离技术的应用领域十分广泛,原料、产品和对分离操作的要求多种多样,这就决定了分离技术的多样性3)化工分离技术的复杂性:化工分离技术的重要性和多样性决定了它的复杂性,4、化工分离技术发展的特点1)竞争促进了分离过程的强化。

随着科技的发展,新设备和新分离剂的应用大大提高了分离效率。

膜分离、超临界萃取等新分离技术也在迅速推广。

剧烈的竞争加速了分离技术发展,促进了分离过程的强化。

2)耦合分离技术引起重视。

由于耦合分离技术往往比较复杂,设计放大比较困难,因此也推动了化工数学模型和设计方法的研究。

3)信息技术推动了分离技术的发展。

分离科学和技术具有多学科交叉的特点,信息技术和传统化工方法的结合显得十分重要。

信息技术和先进测试技术的高速发展为化工多层次、多尺度的研究提供了条件。

4)根据国情,加速分离科学和技术的发展总趋势:多样化、精细化、洁净化(环境友好)5 、简述分离过程的集成化反应过程与分离过程的耦合,通过溶质与溶剂中的活性组分发生反应,,提高传质推动力和液相传质系数,从而提高吸收率,降低能耗和设备投资化学萃取:溶质与萃取剂之间发生化学反应,反应(催化)精馏:反应与精馏结合,提高分离效率;同时,借助精馏手段,提高反应收率,膜反应器:在反应的同时,利用膜的优良分离性能,选择性的脱除产物,从而移动化学反应平衡,提高反应的收率、转化率和选择性萃取结晶:加入有机溶剂使待结晶的无机盐水溶液中的一部分水被萃取出来,促进无机盐的结晶过程,吸附蒸馏:气-液-固三相分离过程,同时利用吸附选择性高、能耗低的优点和蒸馏处理量大、设备较简单、工艺成熟的优点。

1、简述分子蒸馏的过程、特点及机理。

分子平均自由程、分子蒸馏。

设计分子蒸馏的重要数据参数。

答:①分子从液相主体向蒸发表面扩散;②分子在液相表面上的自由蒸发;③分子从蒸发表面向冷凝面飞射;④分子在冷凝面上冷凝。

特点:1、普通蒸馏在沸点温度下进行分离,分子蒸馏可以在任何温度下进行,只要冷热两面间存在着温度差,就能达到分离目的。

2、普通蒸馏是蒸发与冷凝的可逆过程,液相和气相间可以形成相平衡状态;而分子蒸馏过程中,从蒸发表面逸出的分子直接飞射到冷凝面上,中间不与其它分子发生碰撞,理论上没有返回蒸发面的可能性,所以,分子蒸馏过程是不可逆的。

3、普通蒸馏有鼓泡、沸腾现象;分子蒸馏过程是液层表面上的自由蒸发,没有鼓泡现象。

4、表示普通蒸馏分离能力的分离因素与组元的蒸汽压之比有关,表示分子蒸馏分离能力的分离因素则与组元的蒸汽压和分子量之比有关,并可由相对蒸发速度求出。

机理:分子蒸馏机理是根据被分离混合物各组分分子平均自由程的差异。

蒸发表面与冷凝表面之间距离小于轻相分子的平均自由程、大于重相分子的平均自由程时,轻相分子在碰撞之前便冷凝、不会被返回,而重相分子在冷凝之前便相互碰撞而返回、不发生冷凝,这样轻相重相便被分离开。

分子自由程(1)分子在两次连续碰撞之间所走的路程的平均值叫分子平均自由程。

(2)分子蒸馏是一种在高真空条件下,根据被分离混合物各组分分子平均自由程的差异进行的非平衡蒸馏分离操作。

重要参数:分子蒸发速度、蒸汽压、分解危险度、分离因数。

2、反胶束的形成、萃取及过程答:表面活性剂溶于非极性的有机溶剂中,当其浓度超过临界胶束浓度时,在有机溶剂内形成的胶束叫反胶束,或称反相胶束。

在反胶束中,表面活性剂的非极性基团在外与非极性的有机溶剂接触,而极性基团则排列在内形成一个极性核。

此极性核具有溶解极性物质的能力,极性核溶解水后,就形成了“水池”。

萃取原理:蛋白质进入反胶束溶液是一种协同过程。

即在两相(有机相和水相)界面的表面活性剂层,同邻近的蛋白质发生静电作用而变形,接着在两相界面形成了包含有蛋白质的反胶束,此反胶束扩散进入有机相中,从而实现了蛋白质的萃取。

《食品工程原理》复习题答案第三部分质量传递(干燥、传质、蒸馏、萃取、膜分离)一.名词解释1.质量传递:因浓度差而产生的扩散作用形成相内和相间的物质传递过程。

2.介电加热干燥:是将要干燥的物料置于高频电场内,由于高频电场的交变作用使物料加热而达到干燥的目的。

3.临界含水量:物料干燥达临界点时的物料含水量。

4.比焓:湿空气的焓为干空气的焓和水汽的焓之和。

或称湿空气的热含量。

5.干燥的表面汽化控制:物料中水分表面汽化的速率小于内部扩散的速率。

6.分子扩散:单相内存在组分的化学势差,由分子运动而引起的质量传递。

7.费克定律:单位时间通过单位面积物质的扩散量与浓度梯度成正比。

8.挥发度:达到相平衡时,某组分在蒸汽中的分压和它在平衡液相中的摩尔分率之比。

9.超临界流体:物质处于其临界温度和临界压力以上状态时,向该状态气体加压,气体不会液化,只是密度增大,具有类似液态性质,同时还保留气体性能。

10.萃取:使溶剂与物料充分接触,将物料中的组分溶出并与物料分离的过程。

或利用混合物各组分对某溶剂具有不同的溶解度,从而使混合物各组分得到分离与提纯的操作过程。

二. 填空题1.相对湿度φ:0≤φ≤1,φ越,空气吸湿的能力越强,越干燥。

(小)2.物料的干燥过程是属于和相结合的过程。

(传热、传质)3.干燥操作中,不饱和湿空气经预热器后湿度,温度。

(不变,升高)4.在干燥操作中,物料中所含小于平衡水分的水分,称为。

(不可去除水分)。

5.密度、和是超临界流体的三个基本性质。

(黏度、扩散系数)6. 介于超滤和反渗透之间一种膜分离技术。

(纳滤)7.纳滤是以为推动力的膜分离过程,是一个不可逆过程。

(压力差)8.常见传质过程是_______引起。

(浓度差)9.超临界状态既不是气体也不同于液体,属于状态。

(流体)10.精馏过程就是利用混合液的各组分具有不同的,利用多次部分、多次部分的方法,将各组分得以分离的过程。

(沸点或挥发度,汽化、冷凝)11.在湿空气的焓-湿图中, 线以下的区域对干燥操作无意义。

膜分离技术膜分离技术是材料科学和过程工程科学等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的新领域,是当代新型高效的共性技术,特别适合于现代工业对节能、低品位原材料再利用和消除环境污染的需要,成为实现经济可持续发展战略的重要组成部分。

膜分离技术推广应用的覆盖面在一定程度上反映一个国家过程工业,能源利用和环境保护的水平。

膜分离技术以选择性透过膜为分离介质。

在常温下以膜两侧压力差或电位差为动力,对溶质和溶剂进行分离、浓缩、纯化。

膜分离技术主要是采用天然或人工合成高分子薄膜,以外界能量或化学位差为推动力,对双组分或多组分流质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集操作。

现已应用的有反渗透、纳滤、超过滤、微孔过滤、透析电渗析、气体膜分离、渗透蒸发、控制释放、液膜、膜蒸馏膜反应器等技术。

膜分离技术作为新的分离净化和浓缩方法,与传统分离操作(如蒸发、萃取、沉淀、混凝和离子交换等)相比较,其过程大多为无相变化,可以在常温下操作,具有能耗低、效率高、工艺简单、投资小和污染轻等优点。

1.微滤(MF)Microfiltration,其特点:对称细孔高分子膜,孔径0.03~10 nm,滤除≥50 nm的颗粒,以压力差为分离驱动力,透过物质:水、溶剂和溶解物,被截留物质:悬浮物、细菌和微粒子。

2.超滤(UF)Ultrafiltration,其特点:非对称结构的多孔膜,孔径l~20 nm,滤除5~100 nm的颗粒,以压力差为分离驱动力,透过物质:溶剂、离子和小分子,被截留物质:蛋白质、各类酶、细菌和乳胶。

3.纳滤(NF)Nanofiltration,其特点:1 nm的微孔结构,滤除相对分子质量在200~2000,以压力差为分离驱动力,透过物质:水、溶剂、相对分子质量<200,被截留物质:溶质、二价盐、糖和染料 (相对分子质量200~1000)。

4.反渗透(RO)Reverse Osmosis,其特点:带皮层的不对称膜、复合膜(<l nm),用于水溶液中溶解性盐的脱除,以压力差为分离驱动力,透过物质:水、溶剂,被截留物质:无机盐、糖类、氨基酸和BOD。

《膜分离技术》教案第一章:膜分离技术概述1、膜科学与基础科学的关系膜科学与基础科学的关系如下图所示。

2、膜的定义及特性所谓的膜,是指在一种流体相内或是在两种流体相之间有一层薄的凝聚相,它把流体相分隔为互不相通的两部分,并能使这两部分之间产生传质作用。

膜的特性:不管膜多薄, 它必须有两个界面。

这两个界面分别与两侧的流体相接触。

膜传质有选择性,它可以使流体相中的一种或几种物质透过,而不允许其它物质透过。

3、膜的分离过程原理膜分离过程原理:以选择性透膜为分离介质,通过在膜两边施加一个推动力(如浓度差、压力差或电位差等)时,使原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离提纯的目的。

通常膜原料侧称为膜上游,透过侧称为膜下游。

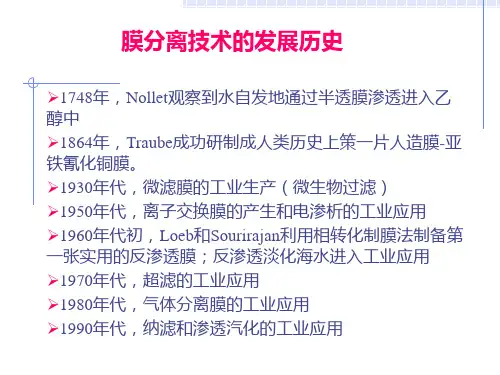

4、分离膜的种类5、膜分离技术发展简史高分子膜的分离功能很早就已发现。

1748年,耐克特(A. Nelkt )发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。

1861年,施密特(A. Schmidt )首先提出了超过滤的概念。

他提出,用比滤纸孔径更小的棉胶膜或赛璐酚膜过滤时,若在溶液侧施加压力,使膜的两侧产生压力差,即可分离溶液中的细菌、蛋白质、胶体等微小粒子,其精度比滤纸高得多。

这种过滤可称为超过滤。

按现代观点看,这种过滤应称为微孔过滤。

然而,真正意义上的分离膜出现在20世纪60年代。

1961年,米切利斯(A. S. Michealis )等人用各种比例的酸性和碱性的高分子电介质混合物以水—丙酮—溴化钠为溶剂,制成了可截留不同分子量的膜,这种膜是真正的超过滤膜。

美国Amicon 公司首先将这种膜商品化。

50年代初,为从海水或苦咸水中获取淡水,开始了反渗透膜的研究。

1967年,DuPont 公司研制成功了以尼龙—66为主要组分的中空纤维反渗透膜组件。

同一时期,丹麦DDS 公司研制成功平板式反渗透膜组件。

反渗透膜开分离膜高分子膜液体膜生物膜带电膜非带电膜阳离子膜阴离子膜过滤膜精密过滤膜 超滤膜 反渗透膜纳米滤膜始工业化。